О модной журналистике в 90-е: интервью с Ольгой Михайловской

Встречи с известными дизайнерами, посещение показов на международных неделях моды, написание и тщательный отбор материалов для журнала — так большинство представляет себе жизнь модного журналиста. Однако какую оптику должен иметь пишущий автор?

Ольга Михайловская [автор телеграм-канала «Front Fashion», fashion-журналист, обозреватель Vogue, «КоммерсантЪ», Blueprint, историк моды, сооснователь проекта Front] рассказала проекту «Архив российской моды» о своем пути в фэшн журналистике, работе стилистом и истории модной индустрии второй половины 1990-х и 2000-х.

О пути в журналистике

Людмила: Ольга, здравствуйте! Расскажите, как начался ваш путь в фэшн-журналистике?

Ольга: Моя карьера началась с сотрудничества с журналом «Домовой», после работы в Ленинградском Доме моделей. Затем меня пригласили в «Коммерсантъ», где я вела рубрику «Prêt-à-porter» в субботнем выпуске. Хотя темы выбирала Елена Нусинова, редактор субботнего номера, каждую неделю я писала статью в девяносто строк, что привело к тому, что я стала писать любой текст в этом объеме автоматически.

В 1994 году «Коммерсантъ» меня, как российского фэшн-журналиста, отправил в командировку на Неделю моды в Париж. Тогда только Наталья Козлова из «Магии моды» [программа о моде, выходившая на российском телевидении с 1991 по 2003 годы] ездила на такие мероприятия. Меня представляли всем, как экзотическую новинку. Это была моя первая французская неделя моды, и я смогла посетить многие показы, включая Hermès и Comme des Garçons, которые оставили неизгладимое впечатление.

Ольга: Но в самую первую командировку заграницу — в Лондон — я поехала еще от журнала «Матадор», который издавал Константин Эрнст [продюсер, телеведущий, издатель, генеральный директор «ОРТ/Первый канал» с 1999-го года]. Брала интервью у двух дизайнеров, одной из которых была Николь Фари (Nicole Farhi), замечательная француженка, которая была связана с брендом French Connection. Он до сих пор существует, хотя и не так популярен, как раньше. Это был удивительный опыт, ведь в те времена поездки за границу были редкостью.

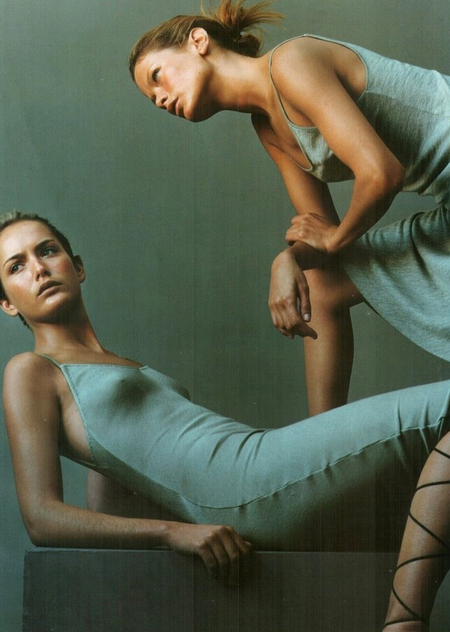

Nicole Farhi ss 1998 (слева), ss 1999 (справа)

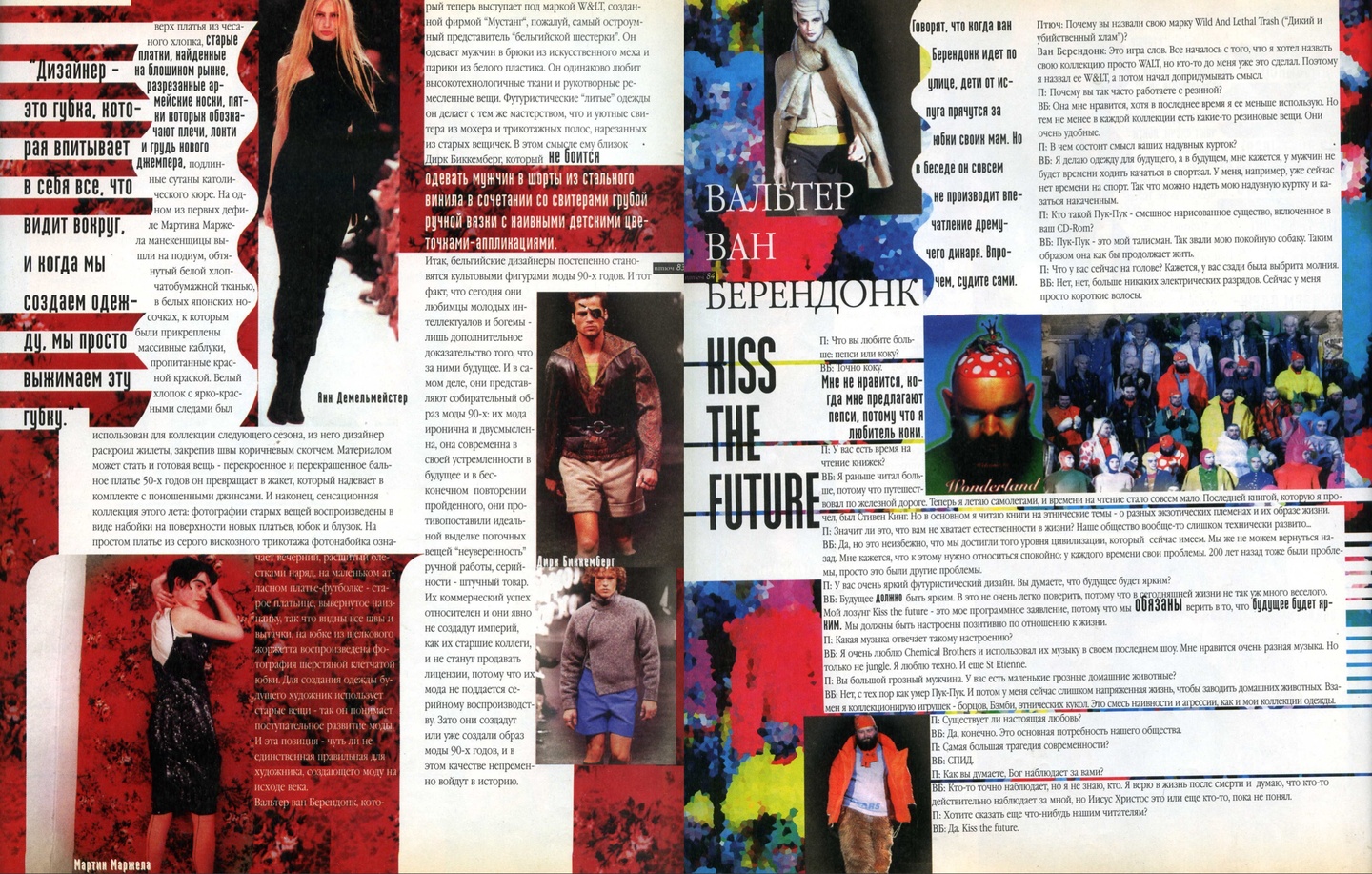

Ольга: В то время я также сотрудничала с журналом «Птюч». Благодаря рубрике в «Коммерсанте» Геннадий Устиян [заместитель главного редактора в журнале «Птюч»], с которым у нас были общие друзья, просто позвонил мне, признался, что он поклонник моих статей в «Коммерсанте» и заказал у меня текст. Это было неожиданно и приятно. С тех пор я начала активно сотрудничать с журналом «Птюч», продолжая сотрудничать с «Коммерсантом». Одна из статей была посвящена бельгийским дизайнерам. Еще одна статья, которую я особенно помню, была о моде на синтетику — «Сквозняк в конце тысячелетия». Хотя в «Птюче» я могла предлагать свои темы для статей, идею о синтетике предложил сам Устиян. Он сформулировал ее очень точно и убедительно. Интересно, что именно эти статьи повлияли на то, что меня пригласили работать в Vogue.

«Сквозняк в конце тысячелетия», текст Ольги Михайловской в журнале «Птюч», май, 1995

Ориентиры в мире фэшн-журналистики

Людмила: Вы были пионером в области фэшн-журналистики. Откуда вы черпали информацию о том, как должно выглядеть интервью с дизайнером? Какие вопросы вы задавали? У вас были какие-то ориентиры?

Ольга: Я училась во французской школе, куда два раза в год приезжали школьники из Франции — они привозили журналы, в основном Elle, но иногда и Vogue. Несмотря на то, что французская версия Vogue не была особенно информативной, я все равно получала из нее некоторые знания. Старые выпуски Vogue я находила в публичной библиотеке Санкт-Петербурга [Российская национальная библиотека].

Кроме того, у моей мамы была близкая подруга, которая работала переводчиком с итальянского. Она переводила работы Моравиа [Альберто Моравия, писатель] и других итальянских авторов. Каждый раз, когда она ездила в Италию по работе, привозила Vogue и отдавала журнал мне.

Про интервью с дизайнерами

Людмила: А как вы готовились к интервью с дизайнерами? Были ли у вас какие-то «фирменные» вопросики?

Ольга: Да, я просила дизайнеров рассказать о себе, но с другой точки зрения. Когда я только начала работать в Vogue и интервьюировать известных дизайнеров, это было непросто, потому что к тому моменту многие из них уже дали множество интервью и много раз отвечали на стандартные вопросы о своем творческом пути. Но я все равно спрашивала об этом, потому что ответы могут быть разными, и это помогает создать уникальный материал.

Я обычно пыталась подойти к вопросам с новой стороны. Например, когда дизайнер получил должность в известном бренде, я спрашивала, когда он впервые увидел название этого бренда.

Ольга: Я всегда спрашиваю дизайнеров об их образовании и отношении к нему, это помогает понять их подход к работе. Например, я спрашиваю, почему они выбрали определенную школу или что они думают о своем образовании. Все, от Маккуина до тех, кто только что закончил учебу, имеют собственное мнение об этом. Например, когда Александра Ванга спросили о том, почему он решил бросить учебу в Parsons на третьем курсе, он ответил: «Я понял, что не хочу тратить свою жизнь, силы и нервы на бесплодную конкуренцию. Это не приводит ни к чему полезному. Вместо этого я решил создать свой бренд». Это действительно заставляет задуматься.

Людмила: А вы помните первого российского дизайнера, у которого взяли интервью?

Ольга: Первого российского дизайнера? Смешно, но я не могу вспомнить. Я брала много интервью у Татьяны Парфеновой и до, и после работы в Vogue. Мы были довольно близки, когда я жила в Петербурге. Также одним из первых было интервью с Игорем Чапуриным.

Новость об открытии магазина Игоря Чапурина в 3-м номере журнала Vogue, ноябрь 1998

Конкурсы, показы и мероприятия

Людмила: Мы пытаемся выяснить, какие персоны, места и события формировали российскую моду в 1990-е. Возможно, вы помните важные конкурсы или показы, которые тогда проходили в стране?

Ольга: Действительно, было много всего. Например, был конкурс «Адмиралтейская игла» [в Санкт-Петербурге]. Был также Смирновский конкурс [Smirnoff International Fashion Awards], который считался самым престижным. Затем появился конкурс «Русский силуэт».

Один из первых показов Недели моды, которая впоследствии получила название Mercedes Benz Fashion Week [Fusion Week], насколько я помню, был организован в недостроенном здании «Стокманн» на Смоленке.

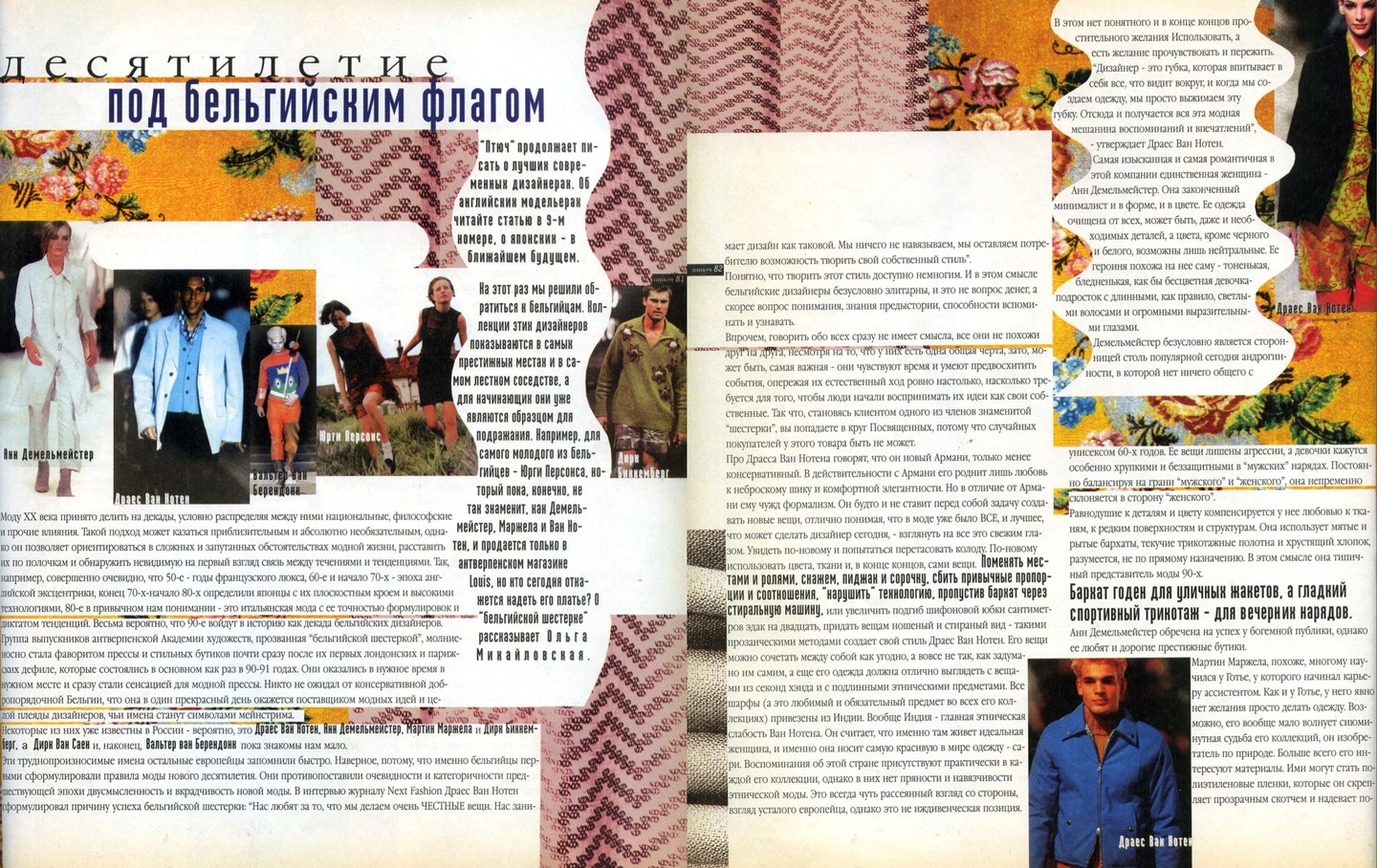

«Итоги года», текст Ольги Михайловской в журнале «Птюч», февраль 1998

Ольга: Мы регулярно посещали различные мероприятия, на которых нашей основной задачей было выбирать интересных дизайнеров для материалов в журнал. Я помню, как впервые увидела коллекцию Нины и Дониса [Nina Donis], которая просто потрясла меня. Кажется, это был 1999 год. Они показали коллекцию в морском стиле, с джинсовой одеждой и беретами. Мне это так понравилось, что я сразу же предложила Алене Долецкой [главный редактор Vogue] посвятить им отдельную страницу в следующем номере журнала.

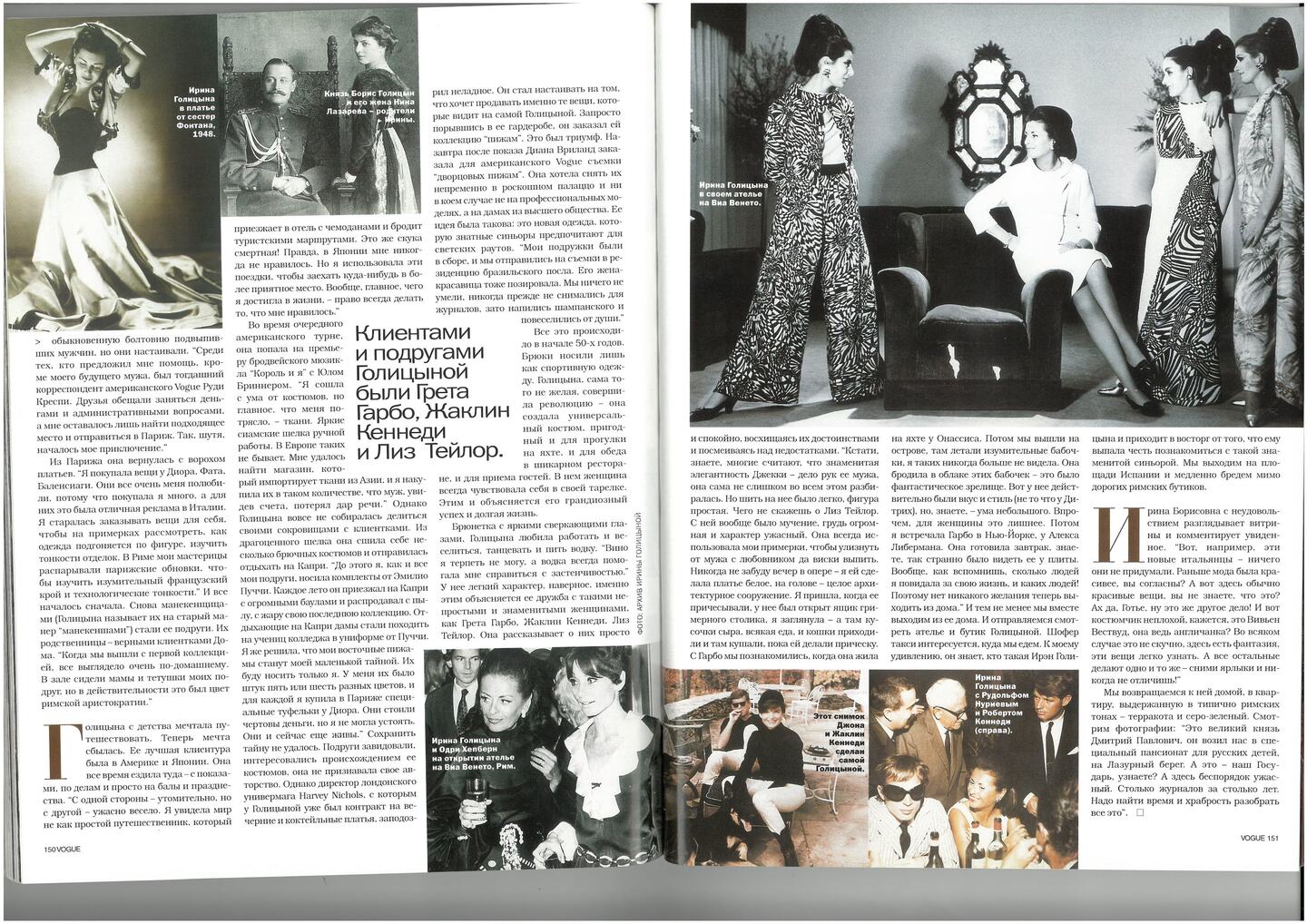

Игорь Чапурин был достаточно известным в то время, работал дизайнером для Ирен Голицыной. Помню, я ездила в Рим брать у нее интервью, и мы с представителями британского Condé Nast спорили о ценности этого материала — они не понимали, почему это может быть интересно российской аудитории. Вопреки их мнению, мы решили все-таки организовать интервью. Его долго не публиковали, но эта поездка стала для меня уникальным опытом.

Статья от Ирен Голицыной, журнал Vogue, ноябрь 1999

Про фотографию

Светлана: Вы можете отметить каких-то российских фотографов или дуэты [фотограф-стилист], с которыми вы работали?

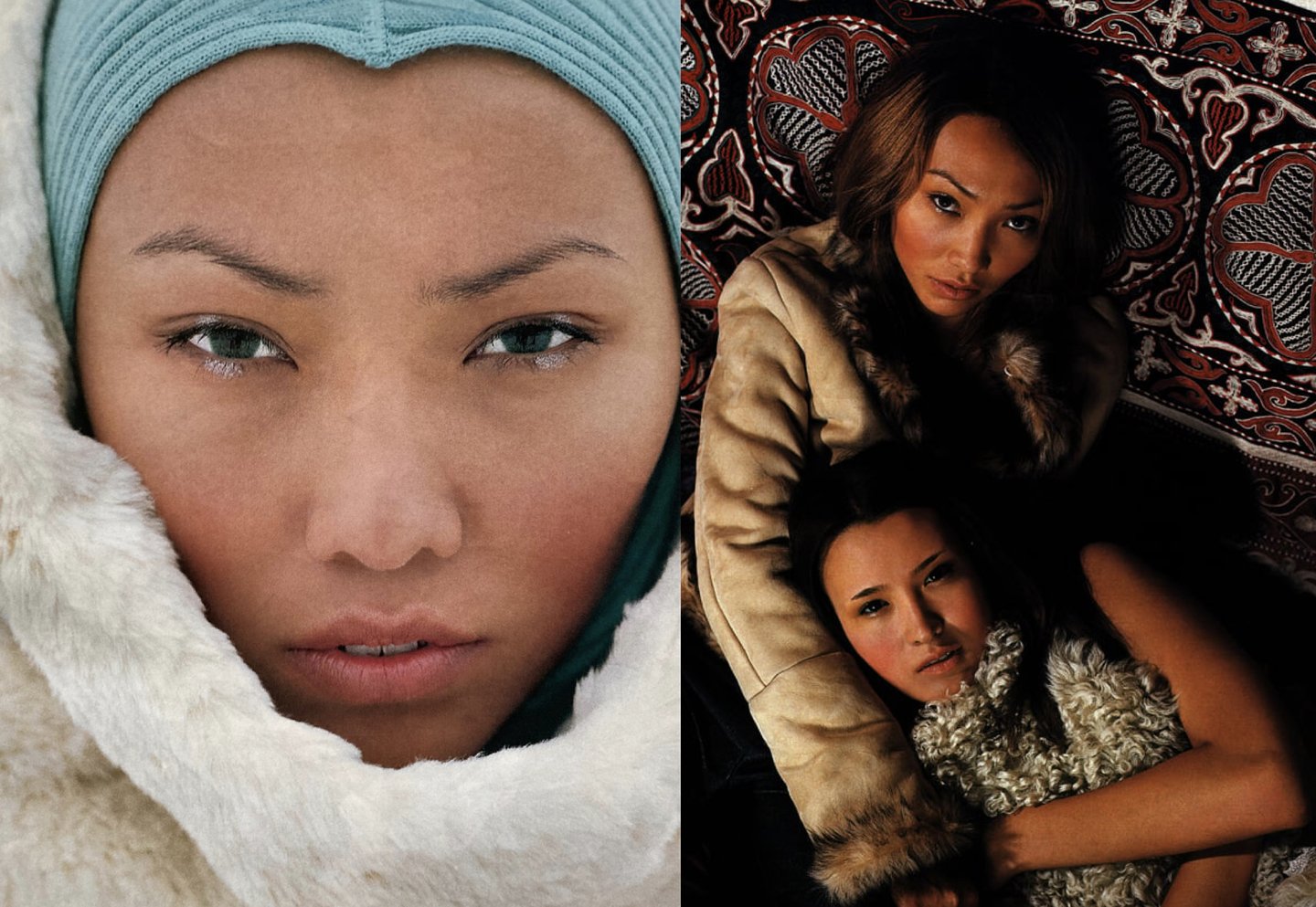

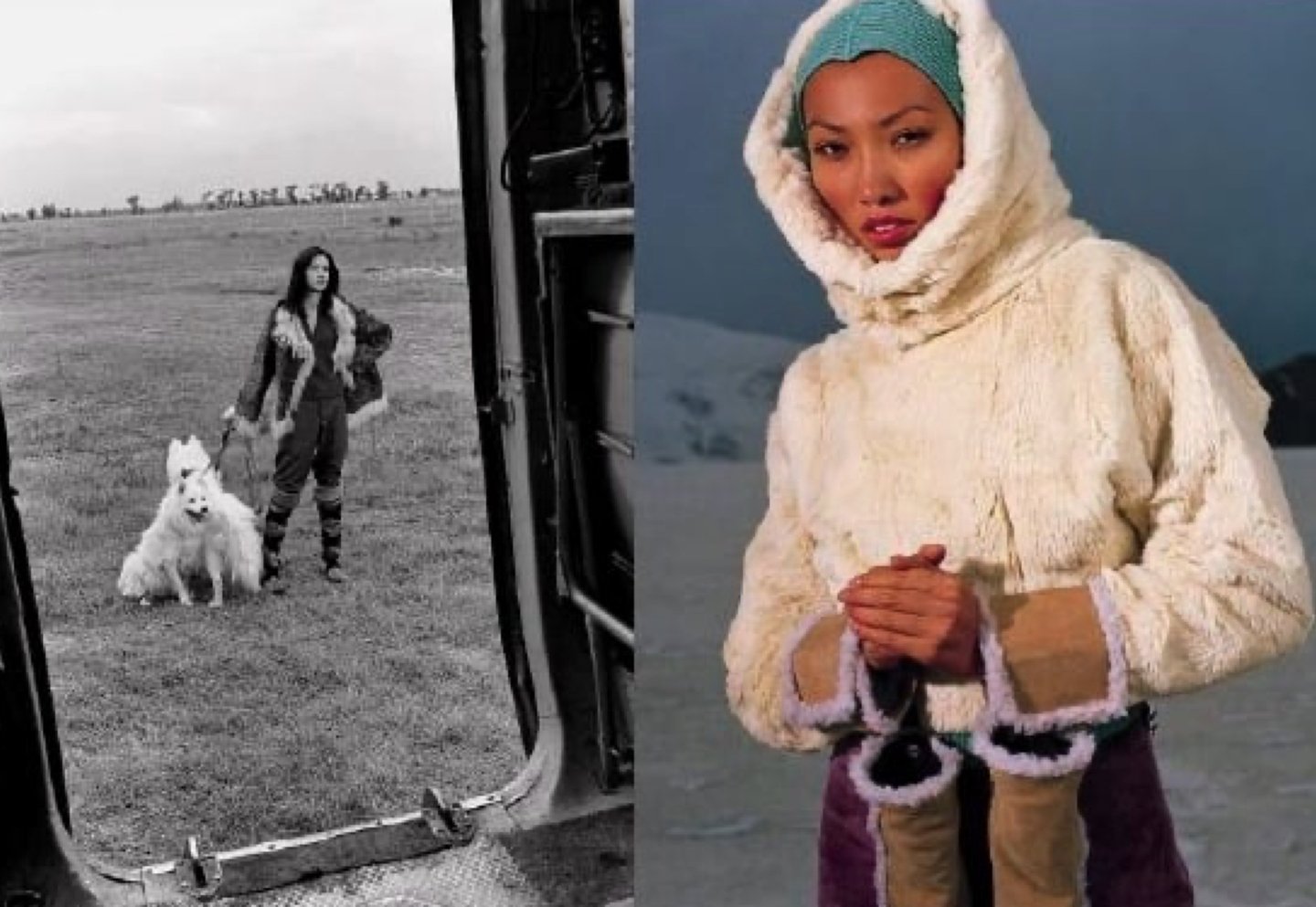

Ольга: Среди российских фотографов я могу отметить Владимира Фридкеса и Владимира Глынина. Влад Локтев тоже оставил след в истории модной фотографии, хотя он больше снимал для Cosmopolitan, Elle и Marie Claire. Его любили все редакторы за хорошие портреты. Данил Головкин появился позже, но тоже внес значительный вклад. Из последних я выделяю Яна Югая — его работы по-настоящему впечатляют. Моя любимая съемка Фридкеса в Казахстане и обложка с казашкой — чисто случайное совпадение.

Людмила: Часто ли так бывает, что лучшие кадры получаются случайно?

Ольга: Да, это общеизвестный факт. Даже сами фотографы не могут объяснить эту аномалию. Эта тема всегда вызывает живые дискуссии среди коллег. Когда снимаешь именно обложку, результаты обычно оказываются неудовлетворительными. Это я поняла, наблюдая как за работой зарубежных фотографов, так и за работой российских.

Про работу стилистом

Людмила: Как получилось так, что вы начали работать в качестве стилиста на съемках, а не только писать тексты. Это был естественный переход?

Ольга: Да, для меня это было естественным шагом. Мое единственное сожаление в отношении Vogue — на собеседовании Алена Долецкая спросила меня, не хочу ли я стилизовать. Я очень хотела, но не могла позволить себе использовать Vogue как тренировочный полигон, так как никогда ранее этим не занималась, и отказалась от этой деятельности. Это была главная ошибка в моей жизни. В Vogue приходили люди, которые никогда ранее этим не занимались, и без страха начинали работать, набивали синяки.

Помню момент, когда первая фэшн-директор Vogue Катарина [Катарина Флор] взяла меня на съемки, чтобы я начала пробовать. После пяти лет работы в Vogue я поняла, что дальше мне там некуда двигаться. Я ушла в Instyle уже как фэшн-директор. Я люблю работать со стилем больше, чем писать. Потому что когда пишешь, ты пишешь о ком-то. Но когда снимаешь, ты создаешь свое. Это совершенно другой опыт и ощущения. Работа с фотографами и визажистами, создание атмосферы — это дико интересно.

Про моделей

Людмила: Часто ли снимались российские модели в Vogue?

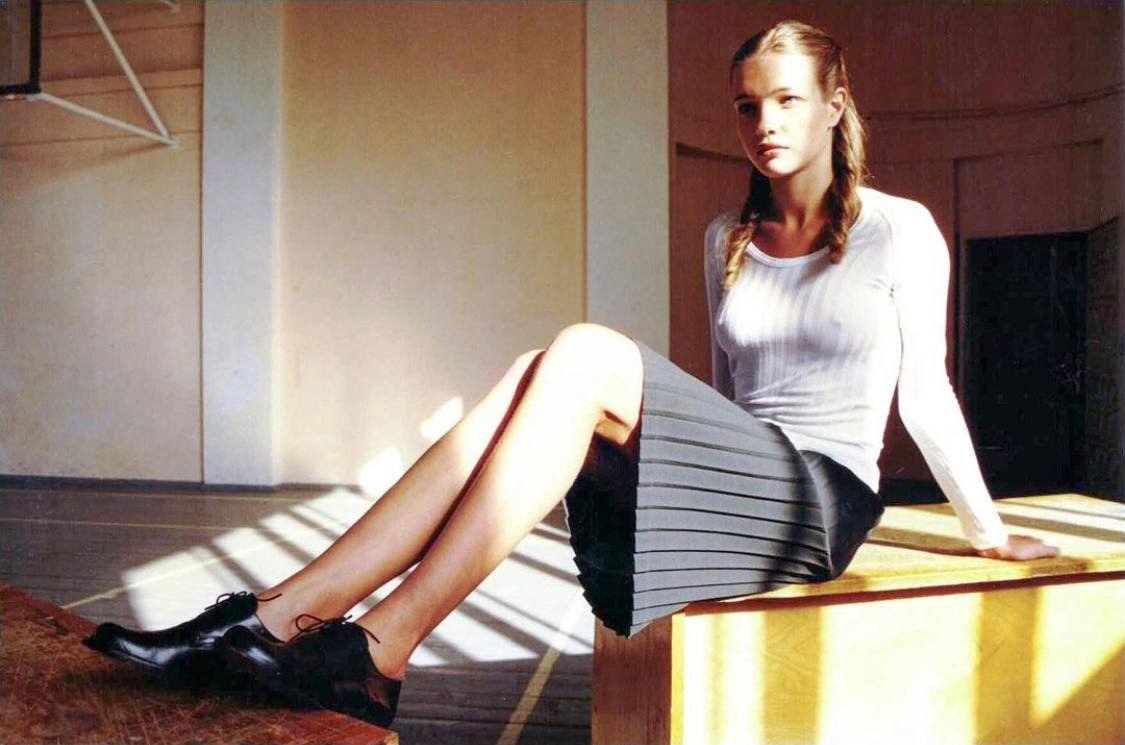

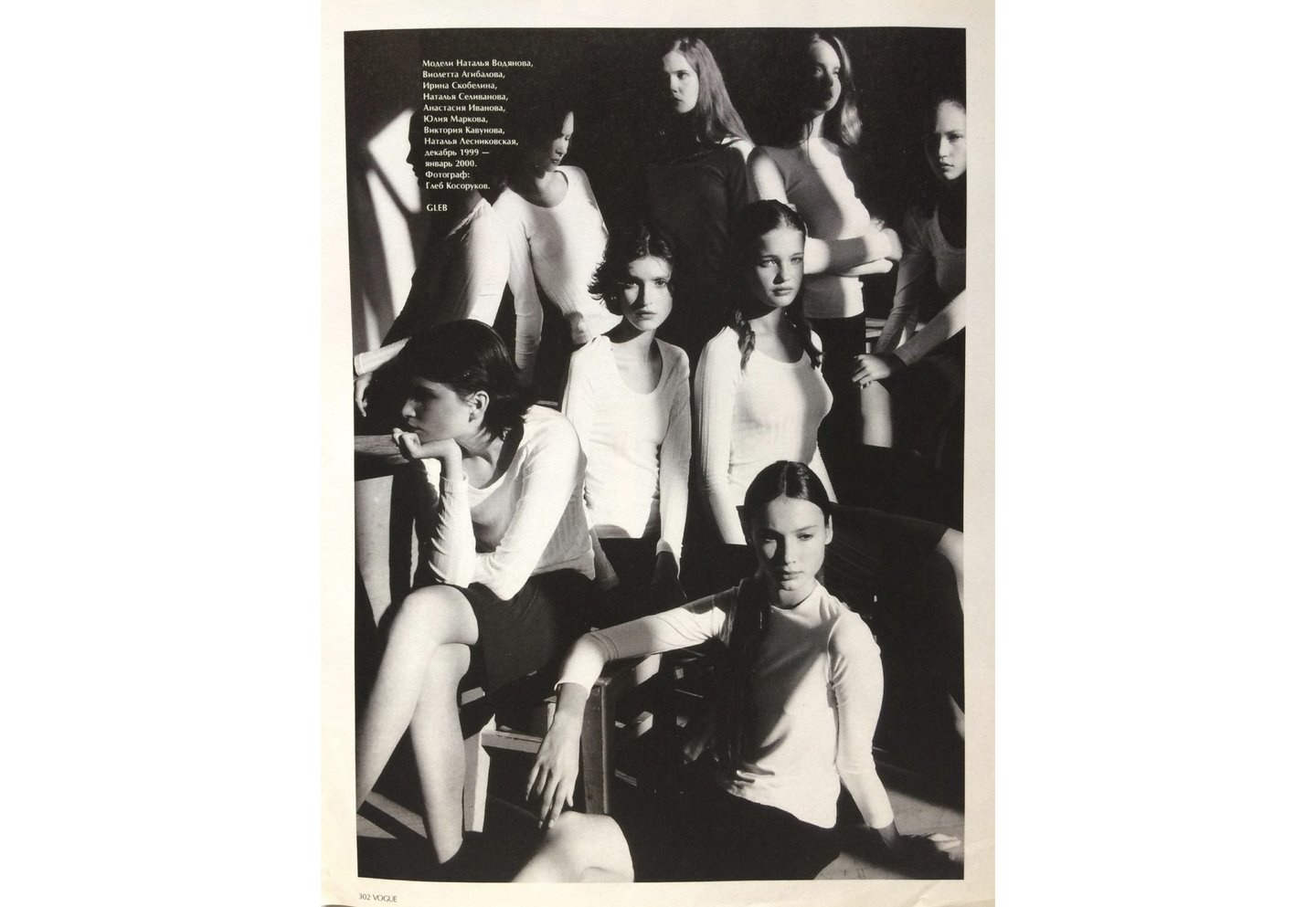

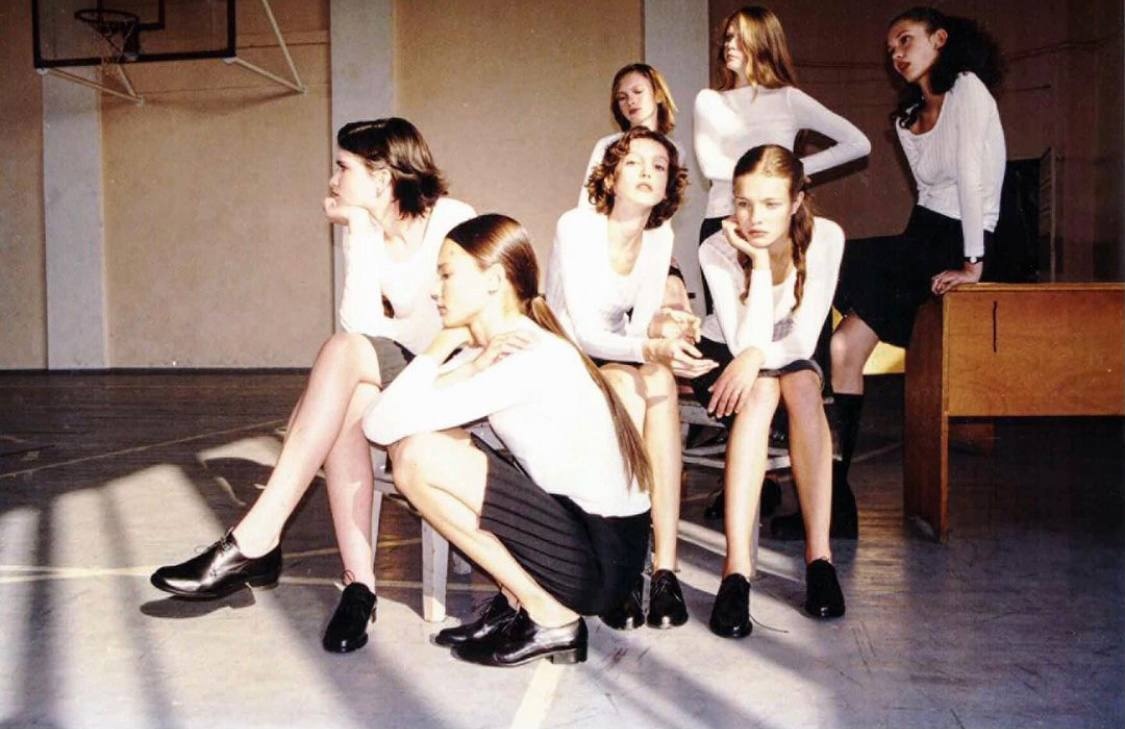

Ольга: В основном мы использовали мировых моделей. Местные модели быстро становились мировыми, особенно в 1998–1999 годах. Я помню нашу съемку в Vogue о новом поколении моделей, в том числе, с 16-летней Наташей Водяновой. Это были ее первые кастинги.

Светлана: Сейчас я просматриваю журналы и нахожу много материалов о моделях девяностых. В России выходил отдельный журнал Elle Top Models с материалами о моделях и о том, как ей стать. Сейчас, кажется, что внимание к моделям не такое пристальное.

Ольга: Действительно, эпоха супермоделей прошла. Линда [Евангелиста] в фильме о супермоделях [Сериал «Супермодели», 2023] упоминает интересную деталь: они были первыми, кто работал одновременно и для журналов и на подиуме. Это были почти параллельные миры до того времени.

Людмила: Да, Мэри Куант [британский дизайнер] начала одной из первых использовать фотомоделей в показах, потому что они могли «принять позу» (англ. strike a pose).

Ольга: Именно. С появлением большего количества журналов в 80-е годы стало понятно, что моделей нужно больше.

Людмила: Я помню, что скаутеры могли подходить к девушкам на улице. Это был распространенный сюжет в то время.

Ольга: Да, я помню, как Наташа Водянова стала известной. Она не прошла бы ни одного кастинга в России, но была открыта агентом, который ее вывез сразу за рубеж. Это было почти случайно.

Модные места

Людмила: Где обычно собирались модные люди? В каких местах журналисты и сотрудники Condé Nast проводили встречи? Были ли какие-то излюбленные кафе, где они пили кофе или шампанское?

Ольга: Модные места были в основном вокруг Большой Дмитровки. Тогда появились первые кофейни, одной из которых был Coffee Bean. Мы часто встречались там. Иногда я назначала встречи в кофейне у Московской консерватории. Vogue cafe было другим значимым местом для многих, хотя я не разделяла восторгов по поводу этого заведения.

О личном гардеробе

Людмила: Интересно знать, как работающие в модной индустрии люди выбирают свой гардероб. У вас есть вещи от российских дизайнеров?

Ольга: Да, у меня были вещи от российских дизайнеров, хотя и не много. Я носила вещи Татьяны Парфеновой. Вещи были прекрасными, хорошо сидели, я много ее носила, всегда с чем-то комбинировала. Носила одежду Nina Donis. Также помню несколько пар юбок от питерского дизайнера Олега Бирюкова.

Читайте другие интервью АРМ ↓

Об истории российского дизайна одежды, событиях проекта и другие интервью читайте в телеграм-канале проекта Архив российской моды / АРМ по ссылке t.me/rfa_media