Интервью с Александром Волковым

«Отец Макса Эрнста, Филипп, был художником-любителем, изображавшим религиозные и природные сюжеты. Однажды, рисуя сцену возле дома, он решил, что одно из деревьев не подходит для композиции, и поэтому исключил его из картины. Затем он задался вопросом, не следует ли убрать из сада и само дерево». Памела Притцкер, «Эрнст», 1975.

Дизайнер, журналист, продюсер — издатель культовых журналов конца 1980-х–начала 2000-х годов «Урлайт», «КонтрКультУр’а» и «Pinoller», в которых принципы работы над изданием собственно журналов незаметно подменялись принципами создания постмодернистских арт-объектов. В ноябре 2023 года вышло в свет уже второе издание книги Александра С. Волкова и Сергея Гурьева «Журнал КонтрКультУр’а 1989-2002. Опыт креативного саморазрушения» с актуальным послесловием от авторов. Нижеследующий текст составлен из фрагментов интервью Александра С. Волкова киноведу и филологу Маргарите Васильевой (2016), Гоше «Братья по разуму» Шапошникову (2017) и Лизе М. (2023).

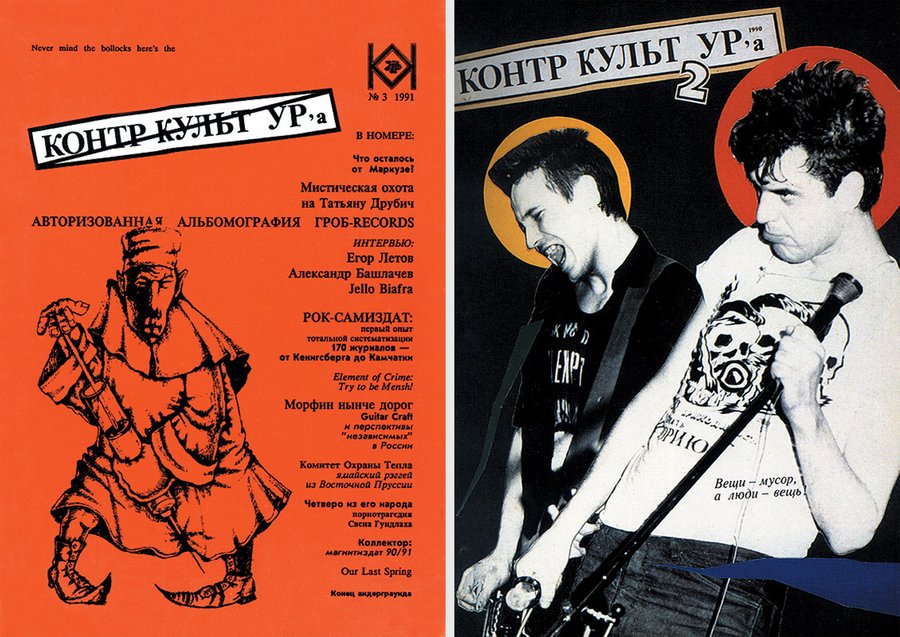

Обложка журнала «КонтрКультУр’а» № 3, 1991. Обложка журнала «КонтрКультУр’а» № 2, 1990

I

Мой отец был архитектором, так что выбор профессии не обсуждался. В МАрхИ была очень хорошая библиотека — западные архитектурные журналы находились в свободном доступе, хотя по сути это была подрывная литература. Archigram, Archizoom, Ant Farm, Coop Himmelb (l)au — идеи этих архитектурных студий, чьи названия неотличимы от названий рок-групп, производили на меня куда более сильное впечатление, чем рок и все, что с ним было связано. Особенно — Haus-Rucker-Co, которые исследовали перформативный потенциал архитектуры как одну из форм критики, используя различные протезные устройства, изменяющие восприятие пространства. Любопытно: много лет спустя мне попалось на глаза интервью с Вольфом Приксом (Himmelb (l)au), где он говорит, что они хотели стать «архитектурными Битлз». А я, делая журнал про рок-музыку, хотел стать чем-то вроде журналистского Haus-Rucker’а, — вот так все оказалось закольцовано.

Разворот журнала «КонтрКультУр’а» № 5(13), 2002

II

Осенью 1985 года, когда группа «ДДТ» в условиях жесточайшей конспирации записывала в Москве материал для альбома «Время», Юра Шевчук познакомил меня с Ильей Смирновым, главным редактором «подпольного» журнала «Урлайт». В то время я «изучал журналистику», подрабатывая ночным оператором в почтовом отделении гостиницы «Украина», куда в огромных количествах приходила пресса для живущих там экспатов. The Face и i-D я впервые увидел именно там. Уже тогда было понятно, что воспроизвести на советской почве нечто подобное просто невозможно, но все это дико мотивировало и наводило на мысль о том, что за неосуществимостью большего стоит обратить внимание на манипуляции с текстом как таковым, — тем более, что семантический потенциал русского языка практически неисчерпаем. Концепция проекта была проста, — подобно тому, как ранний рок-самиздат постепенно освобождался от привязки ко всяким «студенческим союзам» и любительским рок-клубам, новый журнал должен был избавиться от прикладного значения вообще, определив свой смысл самим фактом своего существования, или, как было верно замечено позже в одной из рецензий на проект, — «позволить жанру рассказать о себе самом».

И в 1988 году, вернувшись из армии, я предложил Смирнову вывести «Урлайт» на новый уровень, поскольку был уже готовый журналистский проект, который можно было завязать на что угодно, но он оказался привязан в большей степени к рок-музыке, потому что рок тогда был в топе. Хотя мы все-таки пытались делать такой арт-проект, который не описывает рок, а сам им и является — в нашем, разумеется, понимании. То есть, мы делали журнал так, как рок-группы выпускали свои альбомы — с некой концепцией, как цельное высказывание, где все подчинено определенному внутреннему ритму. Можно сказать, что мы не пятнадцать журналов выпустили, а пятнадцать альбомов.

Обложка журнала «Урлайт» № 5(23). Обложка журнала «Урлайт» № 4(22)

Технически это выглядело так: я собирал тексты, перепечатывал, расставлял в нужном порядке, выклеивал макет, возил на ксерокс, забирал, переплетал… Все делал вручную — собирал листы в блок, дрелью проделывал дырки, вдевал канцелярские скрепки, наклеивал фотообложку, потом обрезал формат — эти изделия хоть в музей выставляй. Да и выставляют уже, кстати. В дизайне обложек и журнальных полос я шел скорее от возможного. А это значило, что надо было делать хуже, потому что сделать лучше нельзя было чисто технически. И это «хуже» задавало некий принцип, по которому все и делалось. Постфактум, конечно, можно сказать, что это был дизайн того времени, каким мы могли его сделать в той ситуации и теми средствами, которые у нас были.

А то время было очень концентрированным: ситуация менялась стремительно, и то, что казалось актуальным еще вчера, переставало быть таковым уже через неделю. 1988 год проходил под знаком «углубления перестройки», и вторая редакция «Урлайта» оказалась довольно эклектичным образованием, где в странном симбиозе сосуществовали андеграундный дух свободы и морализаторский стиль перестроечной советской журналистики. Вытеснение одного другим так или иначе становилось неизбежным. Однако потребовалось около полутора лет, чтобы оформление идеи, изначально заложенной в этот проект, позволило создать на базе распадающегося «Урлайта» давно назревавший «журнал как глобальный арт-эксперимент» — «КонтрКультУр’а».

Обложка журнала «Урлайт» № 1(19). Обложка журнала «Урлайт» № 2(20). Обложка журнала «Урлайт» № 6(24). Обложка журнала «Урлайт» № 3(21).

III

Первый номер «КонтрКультУр’ы» вышел в сентябре 1989, второй — в 1990, и в 1991 уже полиграфическим 10-тысячным тиражом вышел третий номер. Как раз в августе, когда Союз рухнул — символично. Потом, в середине 90-х, мы делали журнал «Pinoller», а к «Контре» вернулись в начале 2000-х и сделали еще два номера. Это был такой длинный журналистский проект. Проект о самом себе, конечно же.

В своем самопозиционировании журнал «КонтрКультУр’а» противопоставлял как «зверино-серьезной» информативной журналистике, так и дидактическому «метадемократизму» «Урлайта» свободное отношение к материалу, абсурдистский отвяз и интертекстуальный эгоцентризм — своеобразное «гонзо по-русски», где картина мира складывалась из личных переживаний авторов. А в жанровом плане сделал ставку на формат материалов, уже наметившийся в позднем «Урлайте» — то, что позже стали называть «лонгридами»: длинные тексты объемом в несколько десятков тысяч знаков и с глубоким погружением в тему.

Обложка журнала «КонтрКультУр’а» № 4, 2001. Обложка журнала «КонтрКультУр’а» № 1, 1990

Большинству программных текстов журнала были присущи такие ключевые признаки постмодернизма, как игровое начало, мифологизация, стилистический плюрализм и жанровая гибридность. По словам Сергея Гурьева, авторы журнала в этой эстетике стремились выработать некий собственный язык рок-журналистики: «Мы считали, что рок-журналистика должна выражаться не только в том, что ее тема — рок-музыка, но и по стилю соответствовать предмету описания. Условно скажем, текст рок-статьи должен был действовать на реципиента примерно так же, как звук зафуззованной гитары, создавать драйв. Средства тут могли быть самые разные: использование неожиданных сюрреалистических словосочетаний; совмещение языка высокой философии с уголовным сленгом, порой — в рамках одного предложения; ну и всевозможные раблезианские фокусы».

Обложка журнала «Pinoller» № 0, 1994. Обложка журнала «Pinoller» № 1(11), 1996

То же касалось и редактуры, понимаемой как проектирование эпистемологических полей, предполагающих различные интерпретации. Мы всегда стремились применять постмодернистские приемы редактуры текстов и журнала в целом — хотя тогда это скорее не осознавалось, а ощущалось интуитивно. Причем все это — обязательно в рамках традиционной журнальной формы, чтобы дезориентирующе расставленные акценты и возникающий при этом диссонанс создавали эффект своего рода психоделической экскурсии по подсознанию того или иного автора, снова и снова анонсируя судьбоносную «встречу швейной машинки и зонтика на анатомическом столе».

Разворот журнала журнала «Pinoller» № 1(11), 1996

IV

Дизайн, как и архитектура, это организация и формирование среды. Какой угодно — эстетической, политической, социальной. Это очень широкое понятие. Но сначала должны быть организованы мозги. Вспоминаю музей Бойманса — ван Бёнингена в Роттердаме: там в первых залах Босх и Брейгель, а в последнем — табуретка IKEA и пылесос Дайсона. Для российской ментальности это что-то невообразимое, поскольку Россия не «дизайнерская» страна. Дизайн это ведь про «смысл вещей», а не про «квадратики и кружочки». А в России со смыслами всегда было очень туго. Конечно, закончив Архитектурный институт, я знаю, как правильно расставлять эти «квадратики и кружочки», поэтому почти тридцать лет работал арт-директором в крупной рекламно-производственной компании, где сделал огромное количество проектов, за многие из которых мне, в общем-то, не стыдно. Но по большому счету это никакой не дизайн, а ремесло — не более. Поэтому и говорить об этом не хочется.

Стоит упомянуть разве что оформление музыкальных альбомов, но это было скорее хобби, чем профессия. Просто повод отвязаться, развлечься, причем без оглядки на контент — ведь не я эту музыку писал. Что же касается каких-то конкретных работ, то, наверное, лучшее, что я сделал, я сделал для «ДК». Впрочем, это не удивительно — концептуально «ДК» и «КонтрКультУр’а» очень близки.

А в контексте журналистской деятельности, дизайн это, прежде всего, работа с текстом — как он устроен, как различные его части между собой взаимодействуют, и какого синергетического эффекта следует ожидать. Это не обязательно какой-то нарратив, а некая самостоятельная конструкция, вне зависимости от контента. Редактура — это и есть дизайн. Иногда нам приходилось жертвовать хорошим материалом в пользу того, что был менее ярок, но зато лучше цементировал общую концепцию — создание текста, который являлся бы текстом по отношению к самому себе.

Обложки альбомов группы «ДК» разных лет

«Наш долг — интерпретировать идею информации в ее же собственном языке», — с наигранным пафосом декларировала свою сверхзадачу редакция «КонтрКультУр’ы». Магистральный вектор развития проекта так или иначе был связан с поисками новых выразительных средств и причудливой деформацией устаревших семантических конструкций: «Инфляция критики: приход свободы слова — уход свободы из слова», «Кончилось время текста вне контекста, наступило время контекста без текста», «Текст превратился в пятно» и тому подобное.

Ранее Жак Деррида уже выработал фундаментальное положение постмодернистской философии «мир как текст», постулируя, что «текст — единственно возможная модель реальности» и «ничто не существует вне текста». Отсюда так или иначе вытекал важный для авторов «КонтрКультУр’ы» принцип доминирования языка описания над предметом описания. Язык становился инструментом упорядочивания растущего хаоса окружающего мира, своего рода лекарством от энтропии. Но в этом вытеснении реальности текстом была своя система ценностей, где обычно оставалось место и для живой эмоции, и для понимания ограниченности своих возможностей. Один из ведущих авторов проекта Александр «Серьга» Ионов, рассматривая эволюцию роли языка в контексте быстро наступающей эпохи мультимедиа, отмечал:

«Читая какого-нибудь Шопенгауэра, я получаю удовольствие не от правильности мыслей (это чистый бред), а от того, как мощно (в смысле „душу вкладывая“) этот человек думает. Создание же новой концепции — дело пустячное, чисто механическое, как выведение формулы в алгебре. Я представляю себе даже существование какой-нибудь авторитетной теории „крокодильности лунной грамматики“. И даже в ней будет много верного, полезного и конструктивного, если она возникнет не на пустом месте, а из переживаний. В эпоху от Гутенберга до начала ХХ века сердцем культуры являлась книга, вообще печать. В нашем веке ее место занял фильм, а это совсем другая вещь. На человека давит иного уровня информация: вместо „каркаса“ слов — имидж, обогащение интонацией, мимикой и т. д. Самый захудалый поэт прошлого века писал лучше нас: у него „предложение выражает законченную мысль“, а у нас — законченную часть текста».

Разворот журнала «КонтрКультУр’а» № 5(13), 2002

В журнале «КонтрКультУр’а» идеология контркультуры и принципы постмодернизма сосуществовали очень плотно: например, последний, 5-й номер издания в соцсетях описывали как «странную смесь очень выпендрежной интеллектуальной игры с кровоточащими лоскутами искренности». О чем бы ни писали авторы «КонтрКультУр’ы», в лучших ее статьях за фасадом темы, как правило, скрывались «лабиринтоподобные» коридоры смыслов, подпитанные эсхатологическим мироощущением и разнообразными постмодернистскими установками.

В каком-то смысле весь этот проект — это несколько отчаянных попыток зафиксировать ту или иную ситуацию — что-то вроде удержания плазмы в магнитном поле — на очень короткий промежуток времени, и время являлось главной составляющей этой ситуации. Не думаю, что нам это удалось на все сто, но я крайне высоко оцениваю сам эксперимент — растянувшееся на пятнадцать лет Большое Журналистское Приключение, оставившее после себя лишь несколько потрепанных артефактов — едва заметные ландмарки для тех, кому, возможно, будет интересно когда-нибудь повторить подобный опыт.

Разворот журнала журнала «Pinoller» № 1(11), 1996

«Наш долг — интерпретировать идею информации в ее же собственном языке».