Первый музейный форум «Наследие + Дизайн»

26 октября 2023 года Школа дизайна НИУ ВШЭ совместно со Всероссийским музеем декоративного искусства провели первый музейный форум «Наследие + Дизайн» на площадке CREATIVE HUB. Форум посвящен идее сохранения и популяризации национального наследия дизайна и моды.

Российский дизайн и мода имеют богатую историю с сильными визуальными кодами и авангардными традициями, где талантливые авторы и коллективы сформировали основу для развития современной индустрии, дав возможность дизайнерам и брендам позиционировать себя на глобальной сцене.

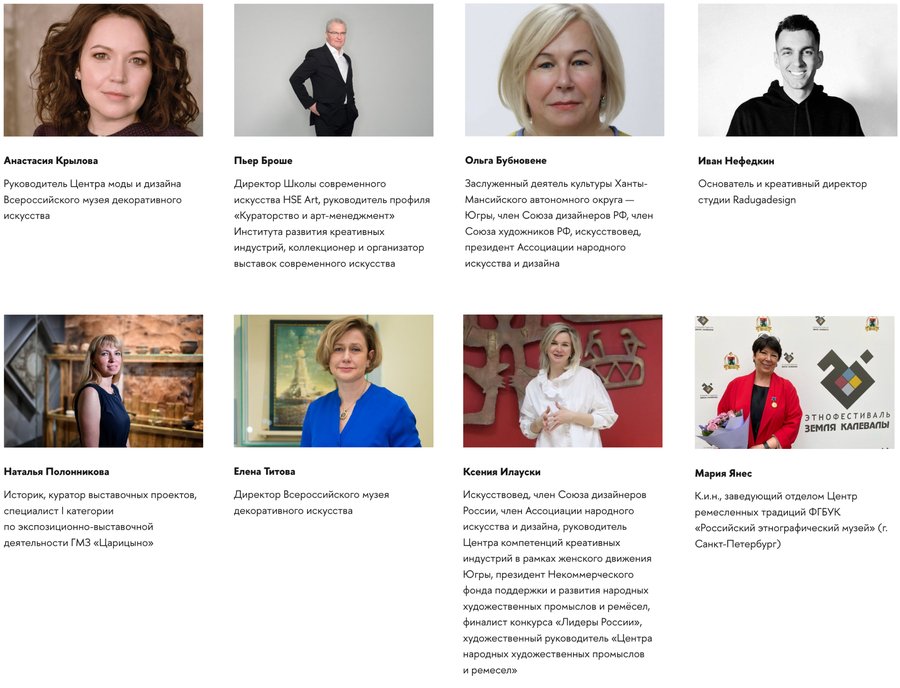

Форум объединил представителей музеев, культурных центров и креативных кластеров, экспертов в области дизайна и моды, специалистов по мультимедийным решениям и музейному оборудованию, кураторов выставочных проектов, коллекционеров, дизайнеров.

Мероприятие проходило в гибридном формате с использованием платформы видеоконференций VK Звонки.

Сессия 1. Формы и инструменты работы с национальным наследием дизайна и моды

• Развитие музейной экспертизы в области дизайна и моды • Проектная и просветительская деятельность музеев в области дизайна и моды • Вклад креативных кластеров, ремесленных и культурных центров в сохранение и продвижение национального наследия дизайна и моды • Мультимедийные решения и digital-инструменты

Елена Титова, директор Всероссийского музея декоративного искусства, рассказала о практиках ВМДИ для актуализации культурного наследия. Музей декоративного искусства хранит несколько великолепных коллекций и начинают вести программы, связанные с предметным дизайном и модой. ВДМИ имеет потенциал специалистов по хранению, по актуализации музейных предметов, однако, в связи с быстро меняющимся временем, стремятся создавать партнёрские программы.

Елена Титова: «Нам, скажу за всех музейщиков, новые формы работы, которые не будут противоречить твёрдым музейным законам, очень важны и нужны. Современный музей должен оперировать чёткими музейными правилами, но и рассматривать новые возможности, как хранения культурного наследия, так и его актуализации».

Дальше выступил Пьер Броше, директор Школы современного искусства HSE Art, руководитель профиля «Кураторство и арт-менеджмент» Института развития креативных индустрий, коллекционер и организатор выставок современного искусства.

Броше согласился с важностью обсуждаемого вопроса. Большинство экспозиций краеведческих музеев заканчиваются Второй Мировой войной. Когда обсуждается тема наследия, неправильно говорить о том, что это исключительно далёкая древность. Культура существует и в настоящем. Стоит выработать механику расширения коллекций, посредством выявления образа современной культуры.

Мода и дизайн вдохновляются этими предметами. К сожалению, многие вещи хранятся в запасниках и не выставляются, что негативно сказывается на процессах приемственности и развития культуры.

Пьер Броше: «Всё это [коллекция наследия] важность сегодняшнего дня. От наследия появляется вдохновение. Любой студент, дизайнер или художник может получить те изюминки, которые позволяют сохранить, продолжить и переосмыслить культуру».

Следующий спикер, Наталья Полонникова, историк, куратор выставочных проектов, специалист I категории по экспозиционно-выставочной деятельности ГМЗ «Царицыно», рассказала о причастности «Царицыно» к актуализации народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства.

В 1984 году музей был создан, как Музей декоративно-прикладного искусства и народно-художественного промысла Совесткого Союза, большая часть коллекции рассказывает об этом. Сейчас в программу музея входит исследование «Вчера» «Сегодня» и «Завтра» народного промысла. Для реализаций этих проектов используют гранты и культурные инициативы.

В команде по исследованию НХП («Современное состояние народно-художественных промыслов») ГМЗ «Царицыно» участвуют антрополог, фольклорист, экономист, искусствоведы и историк. За прошедший период исследования участники уточнили интерпретацию НХП, создали периодизацию: Дореволюционный (1850-е —1932(?), Советский период (1930-е — 1991(?)), Современность (1990-е — 2023), учитывая законодательство в области НХП, где зафиксированы классификация и терминология.

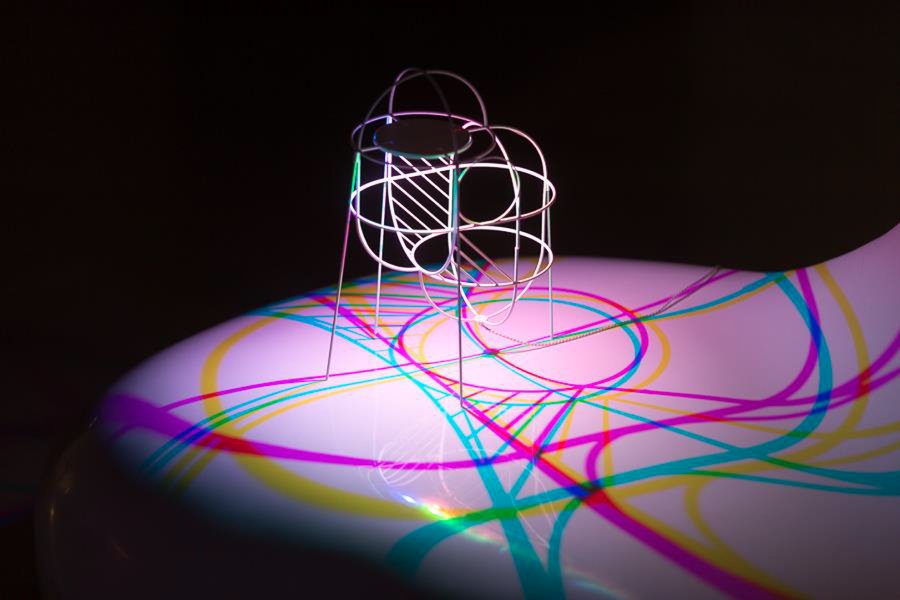

Элементы экспозиции «Трын*Трава», 2022

Наталья Полонникова: «Самое важное, почему мы занялись этим исследованием, что связывает НПХ с современными дизайнерами — многие из них берут за основу народные традиции, фрагменты из народного искусства, интерпретируют их. Но, мне кажется, очень важно знать саму историю происхождения, трактования, потому что очень много рождается ошибок».

Мероприятия Центра ремесленных традиций

Мария Янес, к. и. н., заведующий отделом Центр ремесленных традиций ФГБУК «Российский этнографический музей» (г. Санкт-Петербург), посвятила своё выступление о моде в музеях.

Возросший интерес к моде и дизайну прошлых веков среди студентов и состоявшихся специалистов креативных индустрий поддерживается Центром ремесленных традиций. Для помощи специалистам центр проводит авторские встречи для «общения» с объектами хранения («Белые перчатки»), дискуссионный клуб для студентов «Встречи по четвергам», как правило встречи строятся вокруг одной из временных выставок «Российского этнографического музея», мастер классы, творческие встречи, лекции в рамках «Лаборатории живых ремёсел».

Помимо клубов, Центр ремесленных традиций создаёт образовательные программы к выставочным проектам музея.

Лимитированная линейка одежды по итогам совместного проекта FRONT & Российского этнографического музея

В рамках партнёрства с креативными индустриями Центр совместно с проектом FRONT провели резиденцию, в которой участвовало более 20-ти дизайнер из разных регионов. Дизанеры посещали фонды, работали с хранителями, слушали лекции и после этого создали коллекцию одежды.

Центр ремесленных традиций также работает и с онлайн аудиторией. Например, конкурс «Этника от кутюр», который завершится в декабре выставкой в музее, предлагает создать эскизы костюмных комплексов, в основе которых лежат предметы традиционной одежды народов Евразии.

Центр ремёсел

Ольга Бубновене, заслуженный деятель культуры Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, член Союза дизайнеров РФ, член Союза художников РФ, искусствовед, президент Ассоциации народного искусства и дизайна, остановилась на арт-резиденциях.

В 2019 году в Югре запустилась арт-резиденция «Культурные коды. Народное искусство. Дизайн». Целями инициативы стали увеличение числа предпринимателей в рамках креативных индустрий, выпускающих продукцию основанную на локальных культурных кодах, развитие их компетенций формулирования и использования культурных кодов. Участники переосмысляют наследние регионов России, ищут новые сочетания разных медиумов и приёмов.

Арт-резиденция «Культурные коды. Народное искусство. Дизайн»

Полевые исследования Центра ремёсел позволили создать и расширить коллекции по забытым утраченным художественным промыслам и ремёслам: керамики, вышивке остяков и вогулов, плетения и ткачества, художественной обработки бересты, традиционного костюма Югры.

Центр ремёсел также занимается реконструкцией кафтанов южных остяков XIX века.

Музей Новый Иерусалим

О новых технологиях в популяризации наследия рассказал Иван Нефедкин, основатель и креативный директор студии Radugadesign.

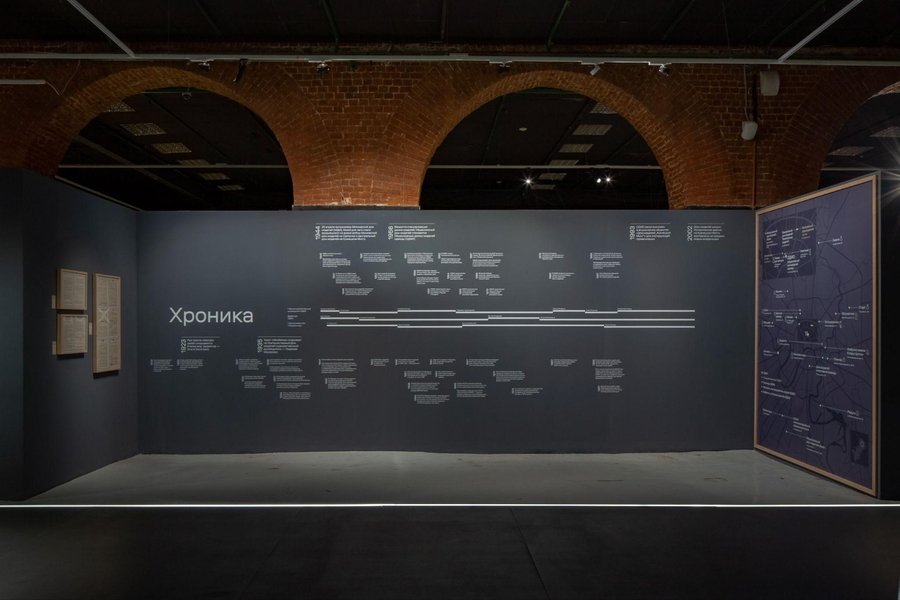

Студия Radugadesign актуализирует культурные объекты прошлого через мультимедийный дизайн для музейных экспозиций. В работе задействованы архитекторы, дизайнеры экспозиций, кураторы, сценографы и независимые художники, инженеры, конструкторы и системные интеграторы, технические специалисты и другие представители креативных индустрий, реализующие комплексные решения по созданию итоговой экспозиции.

Музей Новый Иерусалим

Инсталляции, с которыми работает Radugadesign можно поделить на два типа:

• Представление архива или другого существующего материала в мультимедийной форме • Экспозиции, задействующие больше интерактива, создающие больше впечатлений, нежели ознакомление с архивом

К каждому проекту разрабатывается уникальное инсталляционное решение, которое будет максимально точно и интересно раскрывать объекты экспозиции.

Иван Нефедкин: «Такие решения позволяют сохранить контакт с объектом и добавить новые смыслы, показать и расшифровать источник».

Первая сессия закончилась обсуждением применения культурных кодов в дизайне. Пьер Броше заметил, что для применения культурных кодов предварительно нужно провести большую исследовательскую работу, чтобы случайно не смешать разные культуры:

«Когда мы говорим, например, о культуре Севера, стоит понимать, что такого не существует. Есть люди, которые живут на севере, — они очень разные. Если вы очень аккуратно посмотрите что было в Мезине, Керчоме, Тотьме, Вологде и Архангельске, вы поймёте, что это разные культуры, которые отличаются друг от друга очень сильно».

Сессия 2. Российский ландшафт: выставочные концепции и кураторские практики в области дизайна и моды

• Современные кураторские концепции в области дизайна и моды • Выставочный дизайн: как презентовать наследие дизайна и моды • Place-based технологии в выставочном дизайне • Дизайн-медиация: новые формы взаимодействия между сотрудниками и посетителями музеев • Инструменты создания выставочных проектов о дизайне и моде, доступных для посетителей с ограниченными возможностями

Экспозиция Дня изральской моды в Еврейском музее центре толерантности

Начала вторую сессию Эльмира Минкина, куратор выставок современного искусства, продюсер публичных мероприятий Еврейского музея и центра толерантности, постоянный автор издания об искусстве «Артгид», создатель телеграм-канала «Почему бы вам не», с сообщением «Объединяя шоу-рум и алелье: выставка моды в формате поп-ап».

10 сентября 2023 года в Еврейском музее и центре толерантности прошёл День изральской моды.

Мероприятие проходило один день, но успело по-настоящему раскрыть тему. Основной зоной стала поп-ап экспозиция, соединяющая инсталляцию одежды на манекенах, рэйлах и воссозданные для выставки «рабочие места», где был показан ход работы над коллекциями — эскизы, архивные этнографические материалы и другие предметы вдохновения.

Программа Дня изральской моды включала

• Лекцию Таль Грановски Амир, представителя Архива Роуз; • Паблик-токи с российскими дизайнерами и основателями модных брендов об архивном повороте в моде и исследователями и специалистами Архива Роуз и Еврейского музея и центра толерантности.

Заключающим событием дня стала презентация 69-го выпуска журнала «Теория моды: одежда, тело, культура», чьим главным редактором является куратор выставки Дня изральской моды Людмила Алябьева.

Продолжила Александра Санькова, основательница и генеральный директор Московского музея дизайна и преподавательница курса «История российского дизайна. 1915-2022» в Школе дизайна НИУ ВШЭ, рассказав о деятельности Московского музея дизайна.

Музей является резидентом Западного крыла Новой Третьяковки. Их деятельность строится вокруг исследования советского и современного дизайна. Экспозиции, создаваемые командой Московского музея дизайна, соединяют разные стили и эпохи, находя в предметах дизайна: мебели, осветительных приборах, тканях и другом, преемственность.

Важной задачей музея является коммуникация с сообществами. Они реализуют не только выставки, но и объединяются с компаниями, продвигающими экологические инициативы, возят выставки по разным городам и странам. На примере выставки «Фантастик Пластик» Александра Санькова поделилась тем, что в городах проведения выставки начинают появляться инициативы по переработке пластика:

«Это как рак и есть то влияние, мягкая сила, которая показывает, что ты увлекаешь и вдохновляешь людей».

Далее Максим Шибаев, редактор V—A—C Press, автор и ведущий подкастов V—A—C Sreda, и Сергей Скурту, звуковой художник, редактор подкастов V—A—C Sreda рассказали, как подкасты расширяют способы говорения о современной культуре, искусстве, дизайне.

V—A—C Sreda каждые три месяца раскрывают одну тему и раскрывают её с трёх сторон:

• Читать; • Смотреть; • Слушать.

Чаще всего каждый подкаст сочетает трёх спикеров, среди которых могут быть научные эксперты, молодых специалисты и художники, которые раскрывают определённую тему сезона. Летний сезон V—A—C Sreda рассказывал о воде. В отношении моды он исследовал образ русалки (в связи с трендом на Mermaid Core (русалка кор) в социальных сетях) через культуру и психоанализ.

Максим Шибаев: «Мы даём слово молодым специалистам. Они могут высказаться, а наша задача сохранить их интонацию, выставить её в лучшем свете».

Подкаст V—A—C Sreda наследует традиции нарративных подкастов, пользуются не только прямой речью спикера, но и дополняют её саунд-дизайном, репортажем, лирикой, которая отвечает тематике эпизода и создаёт сторителлинг.

Задача подкаста: не только раскрыть тему в себе, но и находят смежные связи с другими темами и контекстами. Чтобы слушатель не оставался один на один с информацией, а мог встроить получить описание, как тема встраивается в окружающий нас контекст.

Часто, имея представление об будущем эпизоде, после одного спикера всё может измениться. Зацепляясь за рассказанное, редакторы начинают дополнительный подбор спикеров, чтобы глубже погрузиться в тему. Хронометраж записей может достигать 4 часа, в итоговый эпизод войдут только 30 минут самого ключевого материала.

Максим Шибаев: «Иногда кажется что подкаст „Вода цветущая: вопросы биофилософии“ будут слушать биофилософы или кто-то, кто разбирается в растениях. На самом деле, нет. Мы отталкиваемся от того, что Фонд V—A—C находится в Доме Культуры ГЭС-2, а у домов культуры в России давняя традиция — они всё-таки для людей в первую очередь, а не только для экспертов и философов. И когда мы монтируем подкаст, мы стараемся держать границу между научность, публицистикой и развлекательным, оставлять философскуюжилку, чтобы наш подкаст действительно оставался художественным».

Продолжила Ксения Гусева, куратор, историк моды и текстильного дизайна, старший научный сотрудник Музея Москвы, которая рассказала об опыте последних проектов Музея Москвы, переросших из самодостаточных проектов в «крепкий диалог» о художнике-промышленнике.

Ксения Гусева предложила новый метод исследования, в котором зрителю предлагается цикл выставок, раскрывающих одну тему с разных сторон.

«Ткани Москвы» в Музее Москвы (20 сентября 2019 — 2 февраля 2020)

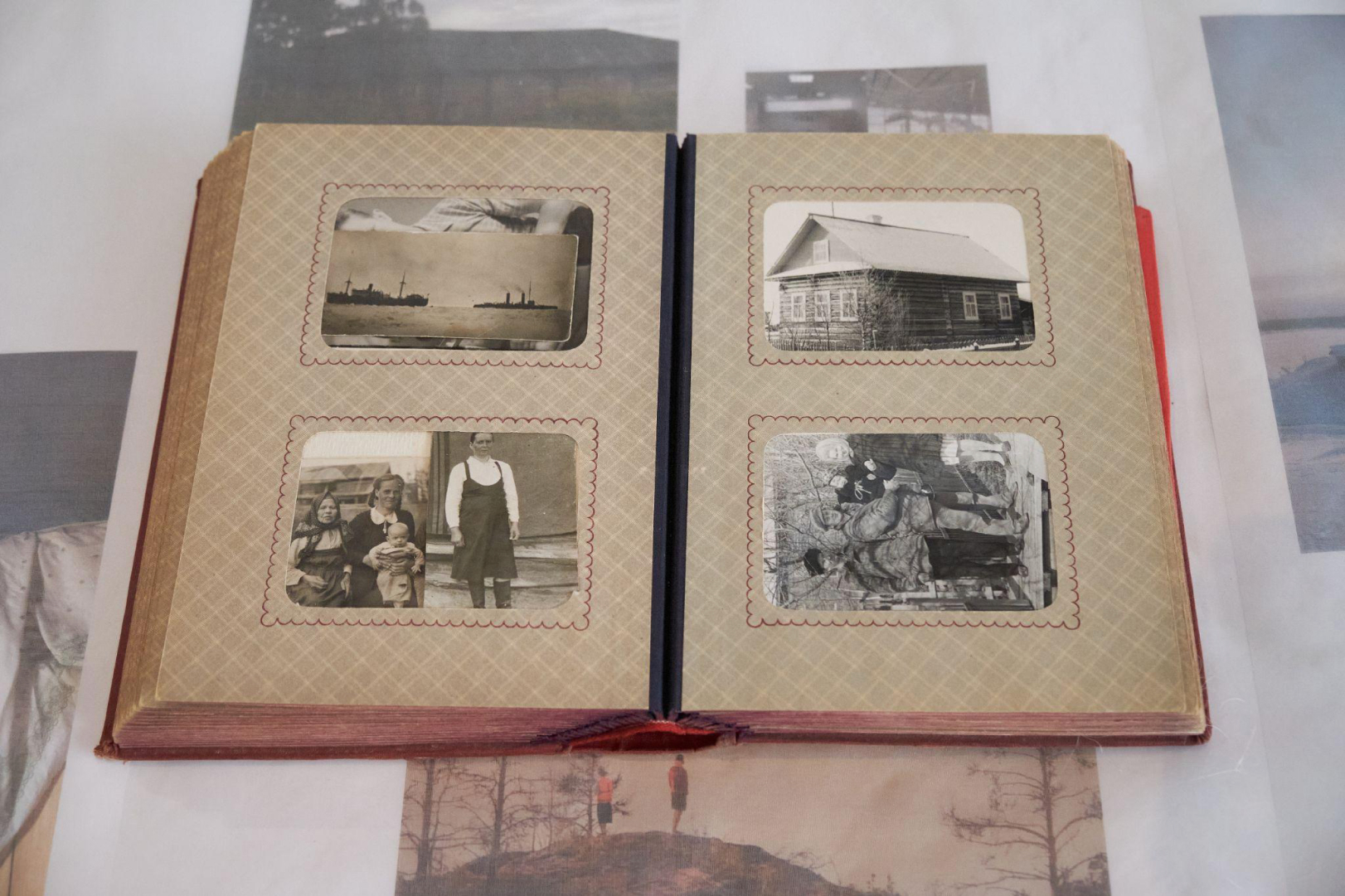

Начался цикл с выставки «Ткани Москвы» (20 сентября 2019 — 2 февраля 2020), представившая калейдоскоп тем междисплинарных отношений лёгкой промышленности — видео репортажи, хроника, документы, эскизы, грамоты, фотографии и воспоминания. Экспозиция показала насколько текстильная промышленность была градообразующей и «вторым домом» для многих москвичек и москвичей.

Ксения Гусева: «Отличие текстильного факультета от других в том, что он выпустил 70 студентов, которые уже во время обучения проходили производственную практику, сразу имели возможность работать. Они стали теми самыми художниками-инженерами, художниками-производственниками».

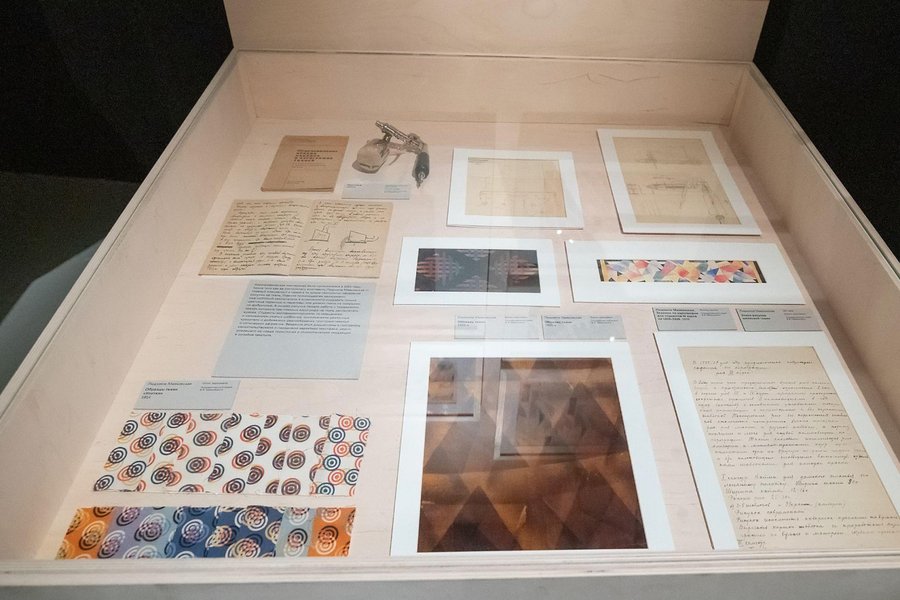

Текстиль на выставке «ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда» в Музее Москвы (10 ноября 2020 — 11 апреля 2021)

«ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда» (10 ноября 2020 — 11 апреля 2021) под кураторством Александры Селивановой, метод который заключался в приглашении отдельного специалиста для представления каждого факультета и дисциплины.

Ксения Гусева: «Во ВХУТЕМАСе было определена самодостаточность текстиля, художника-текстильщика. Он создаёт не просто материал, из которого потом можно шить вещи или использовать в интерьере, что сами ткани достойны оформления в рамы. Новая живопись — это ткань».

«Дом моделей. Индустрия образов» в Музее Москвы (7 марта 2023 — 2 июля 2023)

«Дом Моделей. Индустрия образов» (7 марта 2023 — 2 июля 2023) закрыла часто задаваемый вопрос от зрителей: «А где одежда?». Выставка представила индустрию костюма, рассказала о взаимодействии плановой экономики и возвышенной темы моды. Экспозиция, наполненная инфографикой, картами, отчётами, иллюстрировала насколько «вся красота была втиснута в жесткие рамки».

Выставки-исследования были осложнены отсутствием сохранения памяти об этом времени. Куратор собирал материалы по личным коллекциям, архивам, производственным документам, чтобы представить зрителю возможность всего лишь примерного погружения в темы.

Повторение материалов во всех трёх выставках показывало попытку внедрения в другой контекст и взаимосвязь институций.

Ксения Гусева: «Когда выходишь в исследовании за пределы эстетических вопросов, выясняется, что мода намного шире. Таких выставок очень не хватает. Не важна масштабность выставки, даже если она будет камерной, она сможет глубже и ярче охарактеризовать какое-то явление».

Отвечая на вопрос почему Ксения не использует слово «дизайнер» по отношению к людям, чьё творчество было представлено на выставках, спикер подчеркнула, что

«Тут важно какое было отношение к художнику в этой системе. Их воспринимали художниками с большой буквы. Очень важно, что перед ними стояли задачи идеологического характера, нарративные. Их произведения должны были транслировать определённые идеи.

ВХУТЕМАС воспитывал новый тип художников, тех кто действительно занимается рисунком, живописью, при этом пытающегося понять как эти возвышенные красивые образы привнести в повседневность. Все эти художницы были общественницами, писали много статей в ведущих журналах и говорили о себе именно со стороны творческого метода, как они ходят на пленэры, как они с Белютиным работают. Объединение высокого с практичным, утилитарным. Схож их производственный путь — они становятся художницами-гобеленщицами, делают шаг от массового и внедряют в более высокую форму текстиля. Они воспринимают себя художницами».

Мультимедийный музей «Россия — Моя История»

Закончила сессию Полина Слуцкая, креативный директор Санкт-Петербургского Союза дизайнеров, член Правления, доцент Художественно-Технического Института ВХУТЕИН, рассказала об трёх проектах, которые поддерживают развитие дизайна в Санкт-Петербурге.

Санкт-Петербургский союз дизайнеров соединяет специалистов из областей графического дизайна, фешн дизайна, промдизайна, арт-дизайна, дизайна среды и интерьера и дизайн-педагогики и поддерживает Санкт-Петербургских молодых специалистов. Все члены союза выпускники профильных учебных заведений, имеющие большой практический и педагогический опыт.

«Лучшие выпускные коллекции — Graduate fashion 2023»

Союз дизайнеров ежегодно проводит конкурс «СТАРТ. Лучшие дипломы в дизайне» сцелью развития межвузовского взаимодействия и социализации выпускников профильных вузов и кафедр.

Полина Слуцкая: «В проекте „Искусство света“ мы говорили про музейное освещение, которое даёт дополнительную жизнь объектам и даёт посмотреть на них совершенно с нового ракурса».

«Искусство света» «Искусство света» 2014, 2019, 2021, 2022, 2023

«Искусство света» формирует независимую площадку для поддержки талантливых светодизайнеров, популяризирует это направление как в музейном деле, так и в современном искусстве.

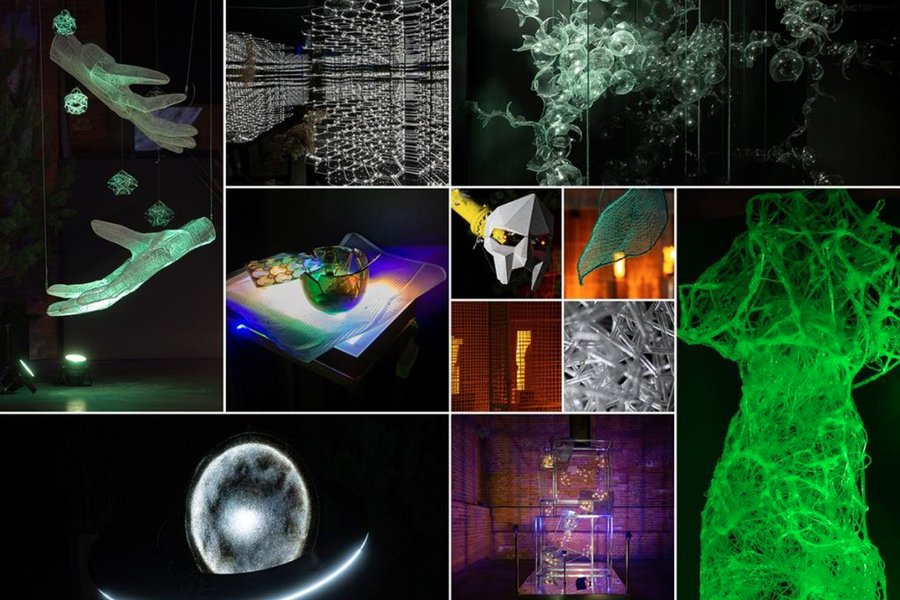

Фестиваль «Multimedia-fest» 2020–2023

Фестиваль «Multimedia-fest» поддерживает набирающее направление цифрового искусства. Ставит своей целью сохранения исторического и культурного наследия, поддержку молодёжи, популяризацию общественно значимых тенденций.

Сессия 3. Особенности комплектования и организации системы хранения музейных коллекций дизайна и моды

• Концепции комплектования музейных коллекций дизайна и моды • Критерии музейного отбора предметов дизайна и моды • Каналы поиска и проблемы в процессе комплектования музейных коллекций дизайна и моды • Специфика работы с предметами дизайна и моды для музеев • Создание фондовых коллекций предметного дизайна и моды • Особенности хранения объектов из новых материалов, выполненных из нетрадиционных, оригинальных, современных материалов и/или в оригинальных современных техниках, в том числе с применением аудио, видео, компьютерных и других технологий • Современное оснащение музейных фондов

Открыла третью сессию Марина Соловьёва, заведующая экспозиционно-выставочным отделом Музея архитектуры и дизайна УрГАХУ имени Н. С. Алферова, рассказав об Уральской школе дизайна и специфики работы с экспозицией об индустриальном дизайне.

Экспозиция «Уральская школа дизайна. История с продолжением»

Уральский дизайн начал своё становление с 1960-х. Фонд уральской школы дизайна начал формироваться в 2014 году и к настоящему времени насчитывает более 350 предметов, разработанных уральским филиалом ВНИИТЭ, и архивных документов: чертежей, свидетельств на промышленные образцы, документации выставок и другого.

Марина Соловьёва: «Уральская школа дизайна до сих пор формируется. Её отличительной чертой остаётся транспортный и технический дизайн».

Людмила Шелухина, главный хранитель Всероссийского музея декоративного искусства, рассказала об особенностях комплектования и организации системы хранения музейных коллекций предметного дизайна и моды.

Фонды формируются с помощью пожертвований, закупку объектов и передачи из других учреждений. Определяя подлинность, историческую и научную ценность, информативность, обращая внимание на органичность включения в сложившуюся коллекцию, сохранность и соответствие уставной деятельности музея, составляется экспертное заключение, и предмет становится частью коллекции одного из фондов Всероссийского музея декоративного искусства.

Также в фонд попадают работы участников Всероссийского конкурса-биеннале предметного дизайна «Придумано и сделано в России», где жюри определяет предметы дизайна для дальнейшего исследования и возможной передачи предметов в музейную коллекцию.

Так в фонде находятся 1. Образцы промышленного дизайна, предметы повседневного использования (мебель, светильники, бытовая техника и др.); 2. Чертежи, макеты и прототипы серийных изделий, их реконструкции (копии), фотографии, материалы из личных архивов дизайнеров, альбомы и каталоги конкурсов и выставок; 3. Малотиражные и уникальные авторские произведения, которые создавались исключительно как выставочные объекты и не предназначались для использования в быту (арт-дизайн).

Людмила Шелухина: «Предметы коллекции составляют среду обитания человека, определяя стиль и черты определённого времени с 1920-х до настоящего времени».

Отдельно Людмила Шелухина поделилась принципами организации системы хранения.

Всероссийский музей декоративного искусства практикует смешенное хранение — принцип, при котором предметы хранятся в одном помещении, где размещается соответствующее хранительское оборудование с целью обеспечения условий сохранности музейных предметов, относящихся к разным видам и группам, с учётом допустимости совместного хранения предметов из разных материалов, требующих разных условий хранения.

Следующим этапом в хранении, к которому стремится музея декоративного искусства, — отдельное хранений, где будет организовано индивидуальные условия для сохранности коллекции из разных материалов, требующих разных условий содержания.

Заключительным спикером стал Евгений Сальников, управляющий партнер ООО «Артосфера», компании, которая предоставляет оборудование для хранения, поговорив о тонкостях создания такого специфического оборудования и организации хранения.

Для организации хранилищ используют вешалки, шкафы, драйверы (шкафы с выдвижными ящиками), сетки, картотеки, валы для горизонтального хранения, выдвижные системы хранения на рамах, мобильные стеллажи, комбинацию которых подбирают индивидуально под специфику музея.

Проект хранения учитывает перепады высот, наличие батарей и других коммуникаций, происходит подбор оборудования, расчёт площадей для фондов с запасом на будущее пополнение. Для сохранность коллекции устанавливают датчики влажности и температуры, которые в автоматическом режиме поддерживают наилучшие условия для хранения.

Витрины для открытого хранения позволяют безопасно хранить предметы, поддерживая климатический режим, создавая безопасный свет и ограничивая несанкционированный доступ.

Наталья Полонникова: «Культурный код, национальное достояние, неважно как это называть, самое важное — что оно живёт в музеях, живёт в людях. Оно действительно живое, оно меняется, и поэтому нам надо его изучать и говорить о нём».

Мероприятие прошло 26 октября с 11:00 до 18:00 в пространстве CREATIVE HUB.

Подробнее об этом и других событиях, проходящих на площадке CREATIVE HUB, можно прочесть на сайте creative.hse.ru