Эволюция образа «маленького человека» в российской социальной драме 2010-х

Концепция

Уважаемый читатель!

Вашему вниманию предлагается работа, посвященная одному из самых живучих и значимых образов в русской культуре — «маленькому человеку».

Этот типаж, впервые появившийся в произведениях Пушкина, Гоголя и Достоевского, на протяжении десятилетий являлся символом социальной несправедливости, ущемленного человеческого достоинства и трагедии незаметной жизни.

Однако культурная среда постоянно развивается. Социальные структуры, вызовы времени и личный жизненный опыт подверглись существенным трансформациям. Возникает закономерный вопрос: как трансформируется архетип «маленького человека» в современной России, с ее новыми возможностями, историческими травмами и мировоззренческими кризисами поколений?

В рамках данного исследования предлагается рассмотреть кинематограф как высокоточный инструмент диагностики. Мы проанализируем, каким образом режиссеры, работавшие в 2010-х годах, не просто воспроизводят классический образ, но и коренным образом переосмысливают его, демонстрируя новые грани человеческой «малости».

В центре нашего внимания — три ключевых фильма, формирующие смысловую триаду, где каждый раскрывает новый аспект конфликта «маленького человека»:

«Елена» (Звягинцев, 2011), где «малость» уходит корнями в социальное неравенство и семейную иерархию. Конфликт здесь — тихий, обыденный, но от этого не менее болезненный.

«Дурак» (Быков, 2014), где «малость» проявляется в одиночестве принципиального человека, противостоящего коррумпированной системе. Эта «малость» — не положения, а правды, которую отказываются признавать.

«Кислота» (Горчилин, 2018), где «малость» окончательно утрачивает социальную обусловленность, превращаясь в экзистенциальную растерянность и эмоциональный ступор поколения, потерявшего связь с фундаментальными ценностями.

Вас ждет не изложение событий фильма.

Мы сконцентрируемся на кинематографическом языке: на построении кадра, структуре пространства и значении мелких деталей.

Моя задача — показать, насколько сложен и многогранен образ «маленького человека» в XXI веке. Этот образ эволюционировал от безответной жертвы внешних сил («Елена») через трагического бунтаря, сломленного машиной социума («Дурак»), к апатичному зрителю, подавленному собственной слабостью («Кислота»).

Указанная триада высвечивает ключевые проблемы современности: сохраняющееся социальное неравенство, моральный выбор в условиях всеобщей лжи и поиск себя в мире, где прежние ценности утратили свою силу.

Приготовьтесь увидеть привычные образы в совершенно ином свете. Начнем.

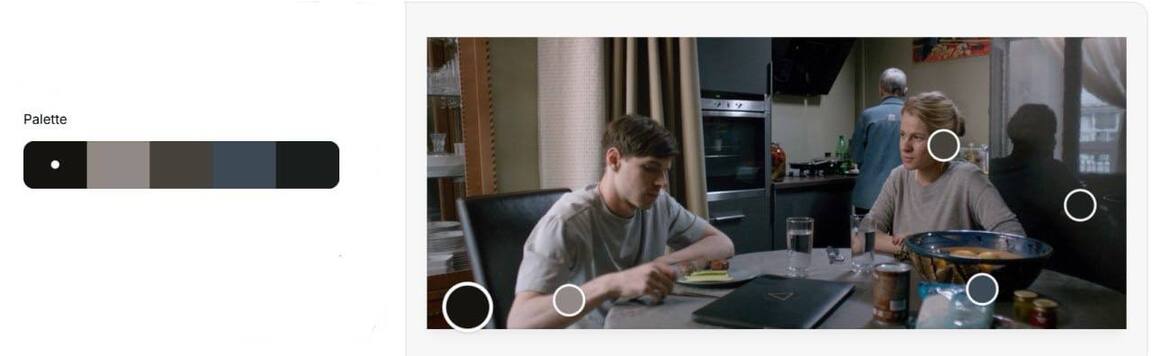

Елена (Андрей Звягинцев, 2011)

«Как и все фильмы Звягинцева, „Елена“ фокусируется на проблемах семьи и родительства. В отличие от других его фильмов, картина посвящена женщине — матери, бабушке и жене» (Larsen, 2019, 183)

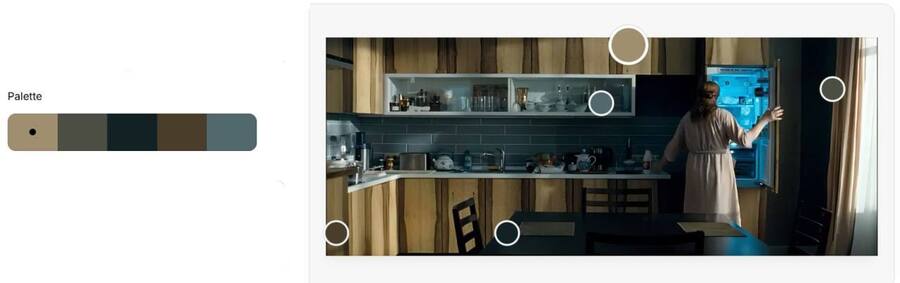

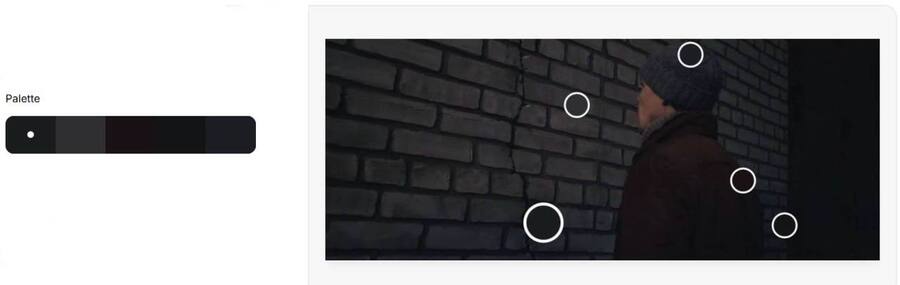

Мир Владимира: гладкие бетонные и зеркальные плоскости, аскетизм в каждой детали, идеальная стерильность и обширные, незаполненные объемы.

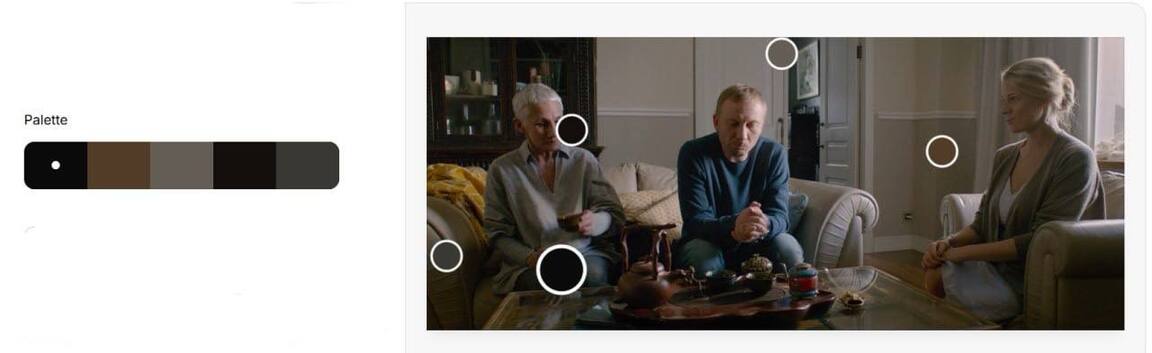

«Елена» (Андрей Звягинцев, 2011)

В цветовой палитре доминируют холодные оттенки серого и синего. Кадры неподвижны, а их композиция доведена до совершенства, словно произведения искусства. Четкий, холодный, естественный свет от огромных окон. Он выявляет все детали, не оставляя места для тепла.

«Елена» (Андрей Звягинцев, 2011)

Утренний эпизод. Владимир и Елена находятся рядом, однако их разделяет видимая пустота, а выверенное расположение объектов в кадре акцентирует внимание на существующей пропасти в их отношениях.

«Елена» (Андрей Звягинцев, 2011)

В этом пространстве Елена всегда находится на периферии кадра или заперта в его рамках (дверными проемами, линиями мебели). Она выполняет функции (уборка, сервировка), являясь частью интерьера, но не его хозяйкой.

Визуально показывает изоляцию, второстепенную роль или присутствие наблюдателя.

«Елена» (Андрей Звягинцев, 2011)

Герои часто сняты через дверные проемы, оконные рамы или отделены объектами на переднем плане. Это визуально «запирает» их в рамках их ролей.

«Елена» (Андрей Звягинцев, 2011)

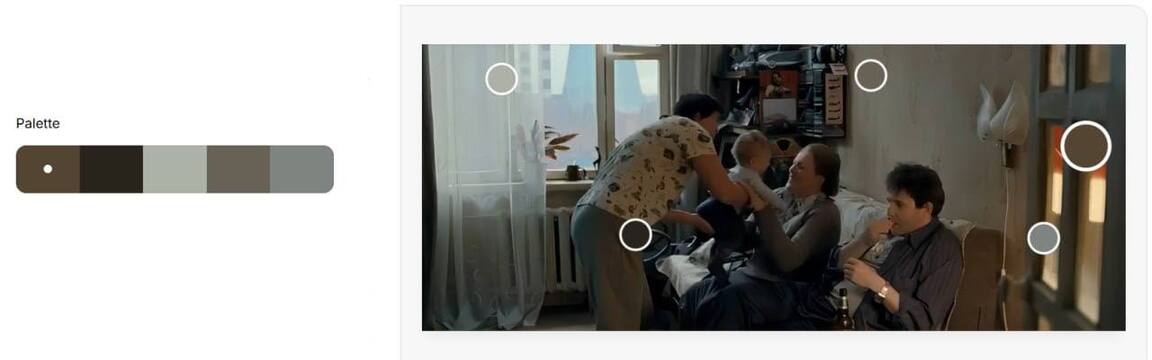

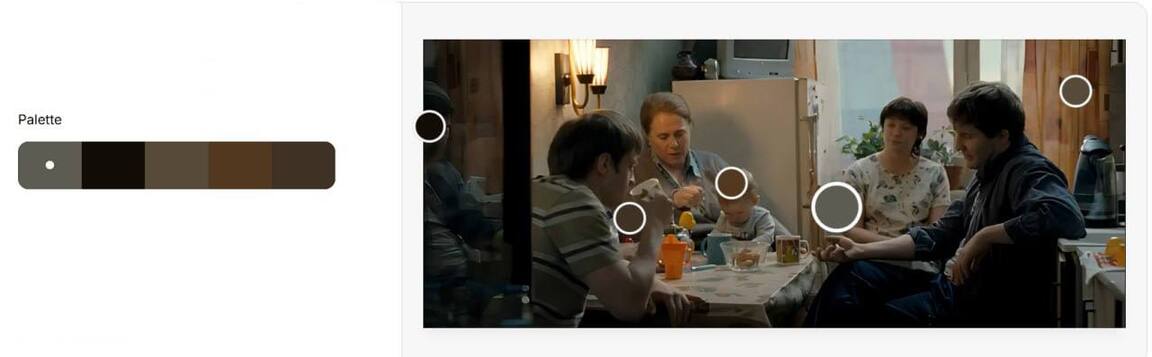

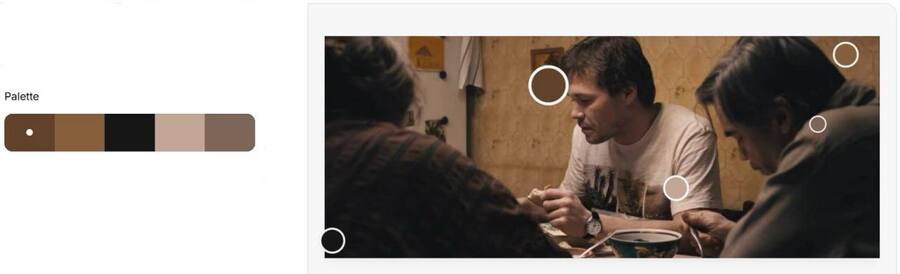

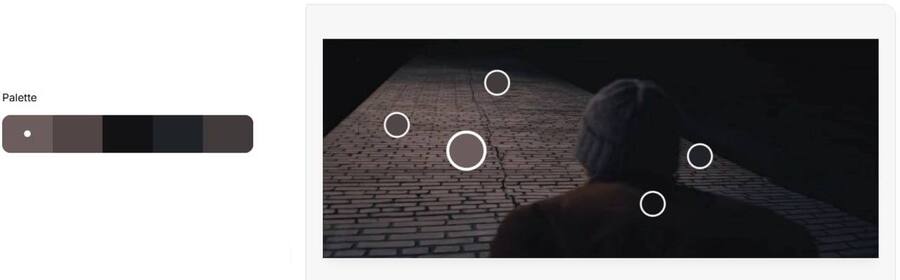

Мир сына Елены: теснота, захламленность, низкие потолки. Теплые, но грязные желто-коричневые оттенки.

Композиция кадра хаотична, он «замусорен» вещами. Мягкий, но тусклый, искусственный свет. Он создает ощущение уюта, но одновременно бедности и застоя.

«Елена» (Андрей Звягинцев, 2011)

Здесь Елена оказывается в центре событий, ее обступают, до нее дотрагиваются. Однако эта «центровость» — не власть, а бремя и давление обязательств.

«Елена» (Андрей Звягинцев, 2011)

Камера часто неподвижна и ждет, когда герой войдет в кадр. Это создает эффект отстраненного наблюдения, как в театре.

Мы не сопереживаем, а анализируем.

«Елена» (Андрей Звягинцев, 2011)

Елена постоянно находится в движении между двумя мирами. Эти пространства подчеркивают её статус «вечного мигранта», человека без своей территории.

Владимир часто находится в центре кадра, Елена — с краю, в положении служанки.

«Елена» (Андрей Звягинцев, 2011)

Процесс приготовления и приема пищи — маркер статуса. Елена готовит и подает, Владимир потребляет. В мире сына еда — простая необходимость. Эти контрасты без слов говорят о социальных ролях.

Этот ритуал показывает иерархию. Елена — «маленький человек», чья роль сводится к обслуживанию.

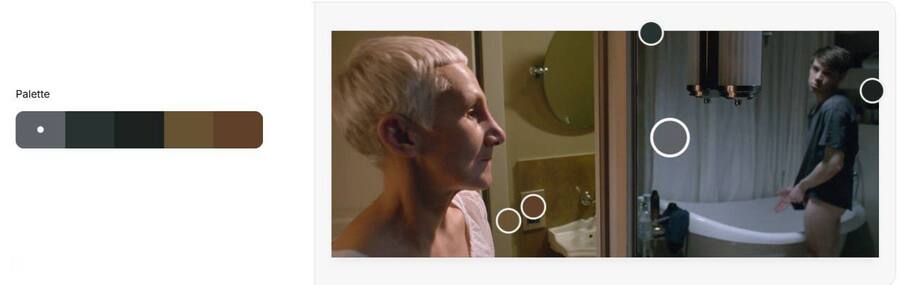

«Елена» (Андрей Звягинцев, 2011)

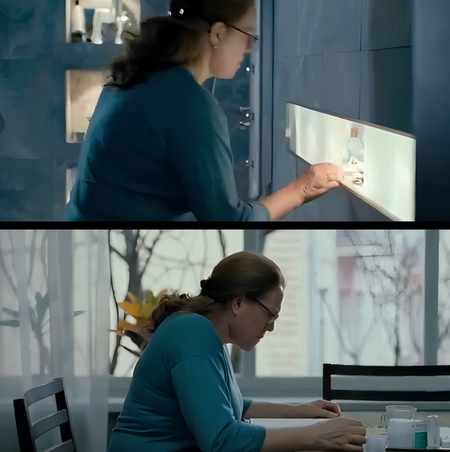

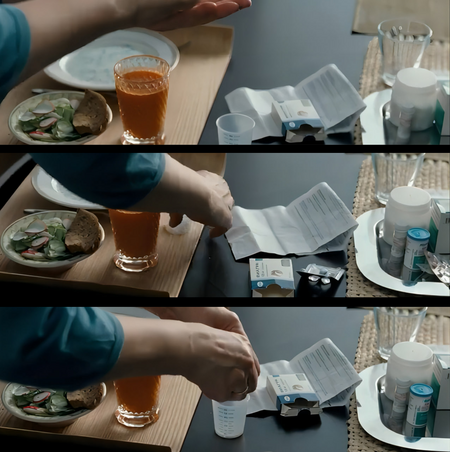

Крупный план рук Елены.

Она дробит таблетки в ступке. Камера снимает это действие с близкого расстояния, с почти документальной, хирургической точностью.

Мы слышим хруст и скрежет.

«Елена» (Андрей Звягинцев, 2011)

Фокус на действии, а не на эмоциях лица Елены. Это подчеркивает не эмоциональный порыв, а холодный, расчетливый технологический процесс.

«Маленький человек» перестает быть пассивным. Елена берет инструмент своего подчинения и превращает его в оружие.

Это визуальный акт бунта, пусть и уродливого и преступного.

«Елена» (Андрей Звягинцев, 2011)

«Малость» Елены здесь проявляется не в покорности, а в чудовищной, тихой решимости использовать единственные доступные ей инструменты и знания против системы, которая ее угнетает.

«Елена» (Андрей Звягинцев, 2011)

Лекарство для одной семьи — яд для другой: ирония заключается в том, что добывая «лекарство» (деньги, будущее) для своей бедной семьи, Елена использует реальное лекарство как яд для семьи мужа.

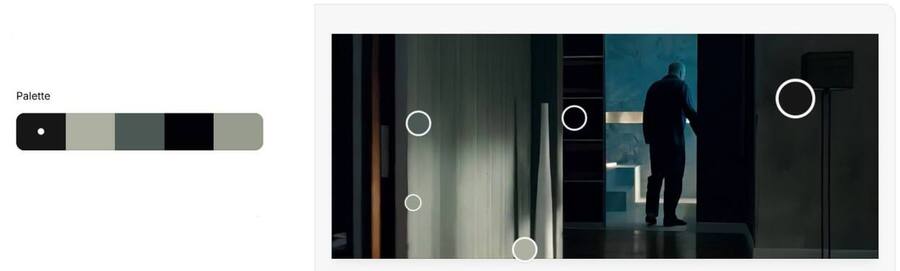

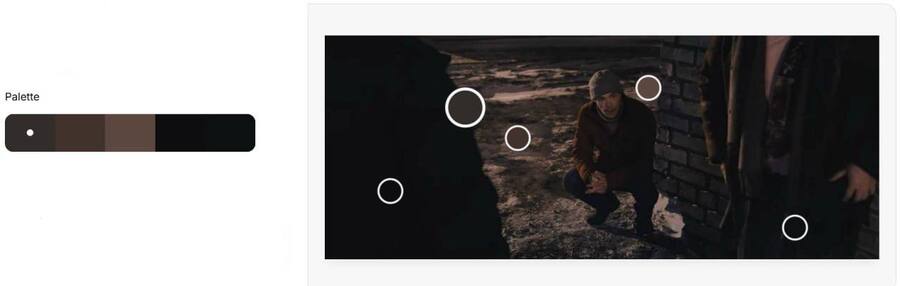

Дурак (Юрий Быков, 2014)

«Мы снимали про заложников — заложников системы, обстоятельств, социальных условий. Герой фильма становится заложником собственной совести в мире, где она оказывается преступлением» (Быков, 2014).

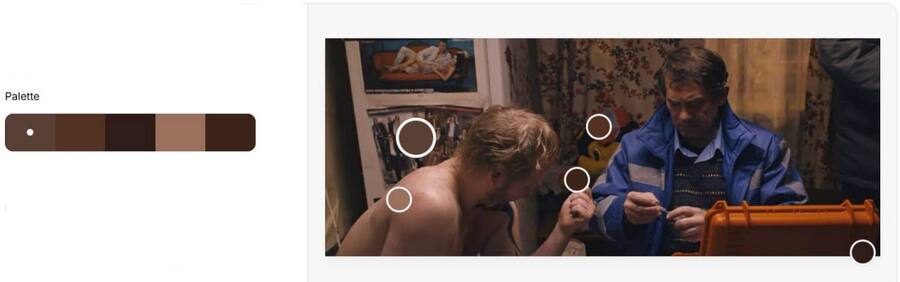

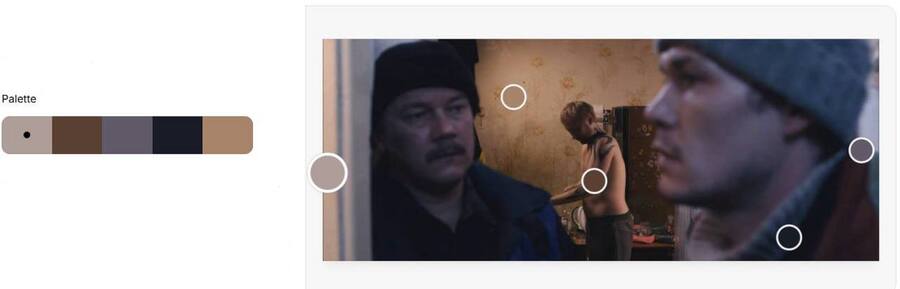

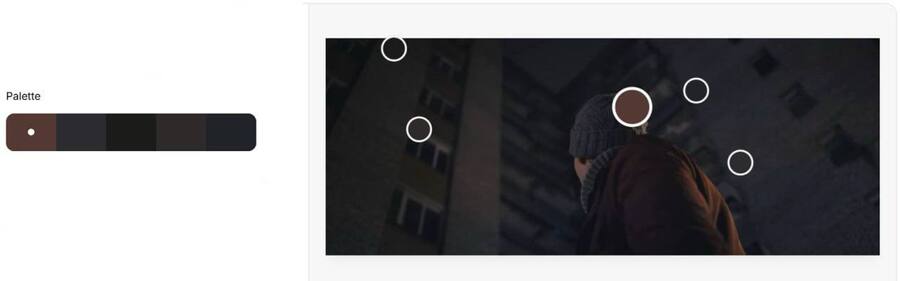

Фильм практически лишен ярких, чистых цветов. Доминируют приглушенные, «выцветшие» тона, создающие ощущение упадка, грязи и морального разложения.

Грязно-желтый и болотный: оттенки освещения в подвалах, общежитиях и коридорах. Этот цвет ассоциируется с болезнью, нищетой и застоем. Он создает физическое ощущение несвежего воздуха и затхлости. Этот «теплый» спектр мог бы создавать уют, но здесь он выглядит ядовитым.

Это не тепло домашнего очага, а жар бедности и безысходности.

Он визуализирует ловушку, в которой живут люди, — кажущееся тепло, которое на деле является признаком тления и распада.

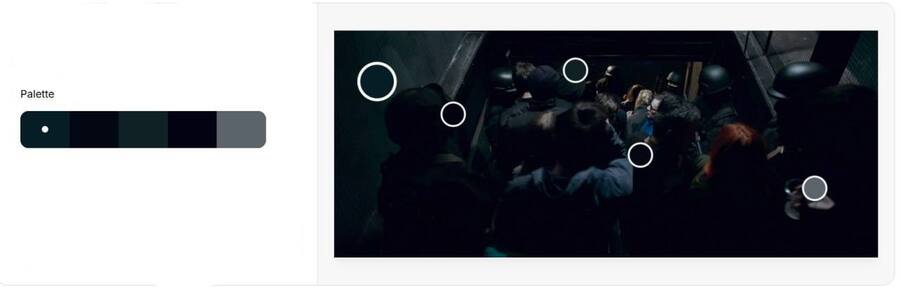

«Дурак» (Юрий Быков, 2014)

Трещины в аварийном доме в фильме «Дурак» (Юрий Быков, 2014) — это не просто деталь, а центральный визуальный символ и самостоятельный «персонаж».

Через их изображение режиссер раскрывает суть конфликта и состояние общества.

«Дурак» (Юрий Быков, 2014)

Серый и бетонный: цвет безликих панельных домов, пасмурного неба, подъездов. Это цвет равнодушия, давящей городской среды и самой системы.

Трещины — это визуальная метафора гниения всей системы изнутри. Это не локальная поломка, а системный сбой, который игнорируется до последнего.

Как трещины медленно разрушают дом, так и коррупция, равнодушие и ложь разрушают общество.

«Дурак» (Юрий Быков, 2014)

Трещины почти всегда сняты в контексте, который подчеркивает их системный характер. Они не в одном углу, а пронизывают всё здание — несущие стены, лестничные пролеты, подвал.

Они везде.

В сценах, где герой или жители смотрят на эти трещины, камера часто занимает субъективную позицию. Мы смотрим на трещины их глазами. В других случаях трещины остаются в кадре на втором плане, пока люди спорят или живут своей жизнью, создавая постоянное ощущение угрозы.

Трещины становятся немым укором, молчаливым свидетелем надвигающейся катастрофы.

Они — визуальное воплощение правды, которую все стараются не замечать.

Их присутствие в кадре делает ложь чиновников и страх жителей особенно отвратительными.

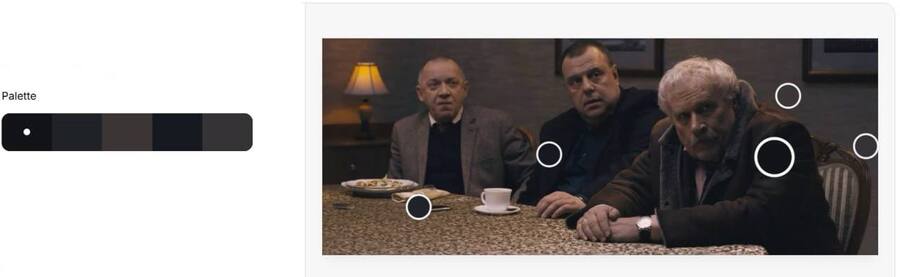

«Дурак» (Юрий Быков, 2014)

События киноленты охватывают лишь один день, что исключило возможность детально проработать трансформацию персонажей через смену нарядов: в столь сжатые сроки герои не меняют одежду. В связи с этим, художник по костюмам Ольга Погодина выбрала для них красный цвет, но в разных его тонах.

Главный герой облачен в куртку теплого красного оттенка, в то время как антагонистка носит платье холодного красного тона.

«Дурак» (Юрий Быков, 2014)

«Это символизирует цвет крови, — объяснила дизайнер костюмов. — Но его кровь теплая, потому что он стремится помогать другим, в то время как ее кровь холодна, поскольку она печется лишь о собственном благополучии» (Маркалова)

Мир чиновников и власти: «стерильный» холод.

Этот холод подчеркивает бездушность и отстраненность системы. В этих кадрах нет человеческого тепла. Цвет говорит о бюрократии, циничном расчете и эмоциональной стерильности. Власть существует в другом, холодном измерении, недоступном для «маленького человека».

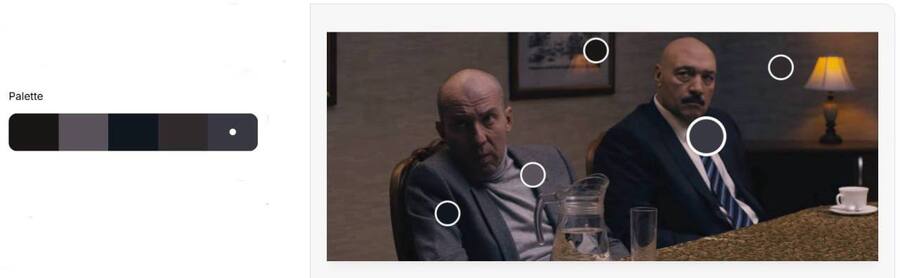

«Дурак» (Юрий Быков, 2014)

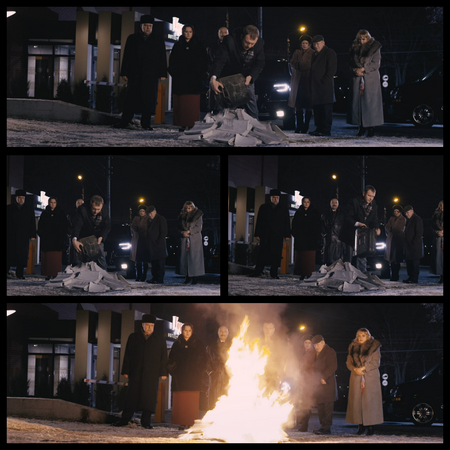

Это окончательный приговор системе, в которой честность является преступлением, а циничный расчёт всегда побеждает человеческую жизнь. Система не просто несправедлива — она самоубийственна.

«Дурак» (Юрий Быков, 2014)

Это прямой образ самоуничтожения системы. Чтобы сохранить себя, она вынуждена уничтожать собственную память, историю и доказательства своей преступной деятельности. Это не просто сокрытие правды, это ритуал очищения огнем, где сгорает сама возможность установить справедливость.

Система настолько укоренена в своей лжи, что уничтожение правды стало для нее обыденной практикой, бюрократической процедурой. Это показывает не просто отдельных плохих людей, а механизм, где коррупция и сокрытие — нормальный режим работы.

«Дурак» (Юрий Быков, 2014)

Моральный стержень, который делал главного героя «дураком» в глазах системы, сломлен. Он больше не верит в правду, справедливость или возможность что-то изменить. Его «малость» здесь — это крах внутреннего мира. Он превращается в пустую оболочку, в человека, лишенного не только прав, но и веры.

Его финальная «малость» — это уже не социальный статус, а экзистенциальная черная дыра. Система не просто оттолкнула его на дно социальной иерархии — она доказала, что в ее рамках человек, действующий по совести, не просто обречен на поражение, но подлежит полному моральному и физическому стиранию.

«Дурак» (Юрий Быков, 2014)

Финальный образ Дмитрия — это приговор любой попытке «маленького человека» изменить систему изнутри. Он обречен быть не просто неудачником, но призраком, чья правда умрет вместе с ним под обломками лживой реальности.

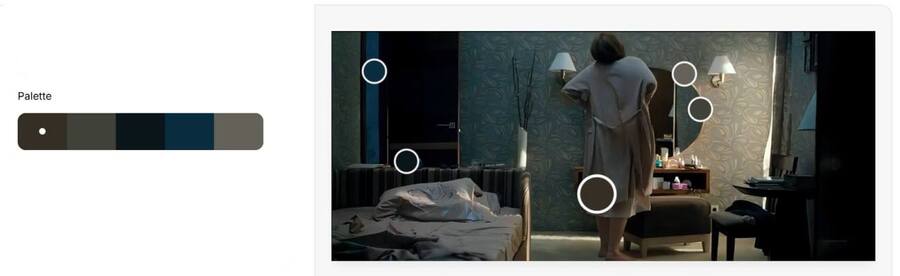

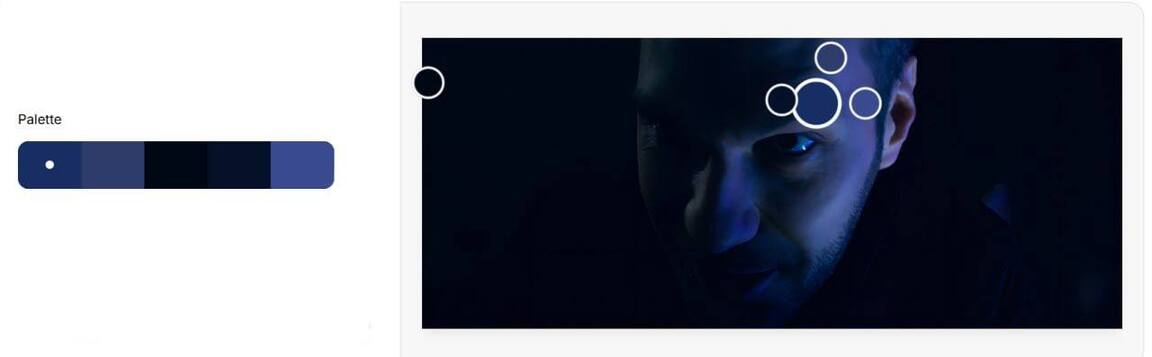

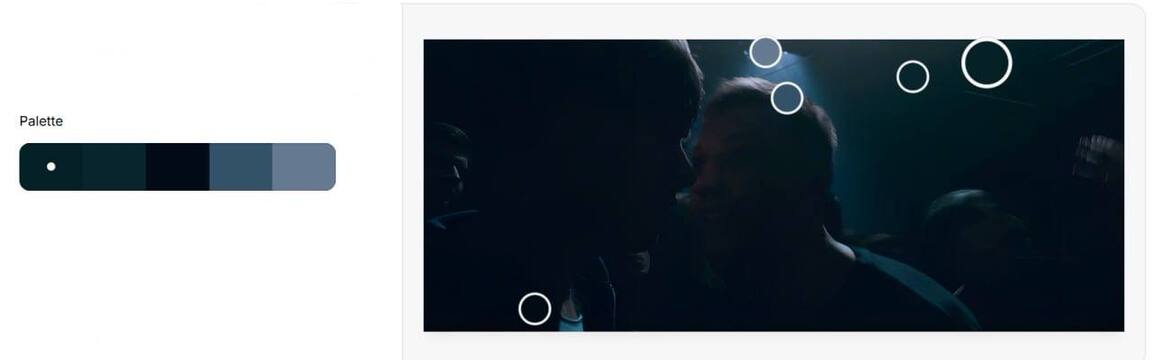

«Кислота» (Александр Горчилин, 2018)

«Все темы в фильме — от поиска веры до разрушения семьи — затронуты по касательной. Возможно, это сделано сознательно, чтобы показать лихорадочные метания главных героев, которые включены в непрерывный процесс поиска» (Радаев, 2024).

Движущей силой истории становится не последовательность действий, а эмоциональные переживания героев.

Привычная структура повествования с завязкой, кульминацией и развязкой уступает место череде эмоциональных откликов на центральный импульс.

Сюжет развивается по следующей схеме:

Внешний толчок → Эскалация внутреннего хаоса → Возникновение новых моделей саморазрушительного поведении.

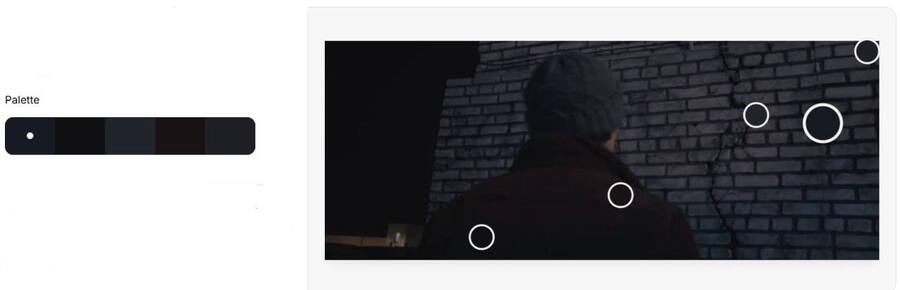

«Кислота» (Александр Горчилин, 2018)

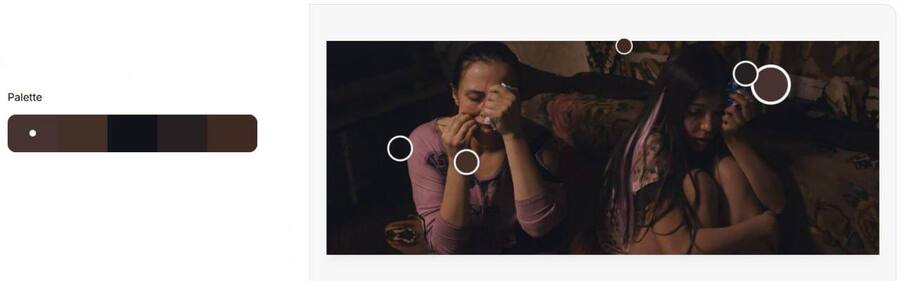

Акценты неестественного, «больного» цвета В некоторых сценах (особенно в клубе) появляются пятна неоновых, кислотных цветов: сиреневый, ядовито-зеленый, голубой.

Эти цвета не несут жизни и энергии.

Напротив, они выглядят искусственными, тревожными, как симптом болезни.

Это визуализация того самого «химического» побега от реальности — искусственная стимуляция, которая не лечит, а лишь усугубляет внутреннее состояние.

«Кислота» (Александр Горчилин, 2018)

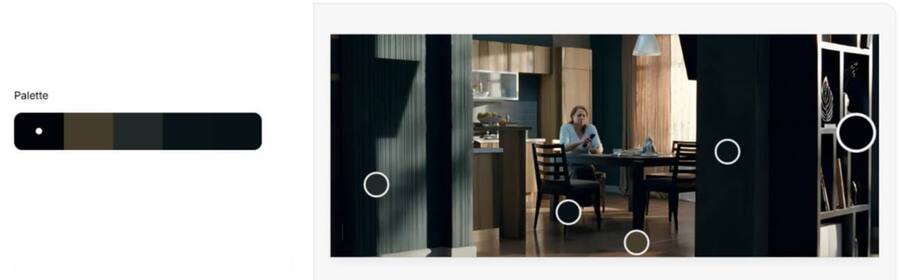

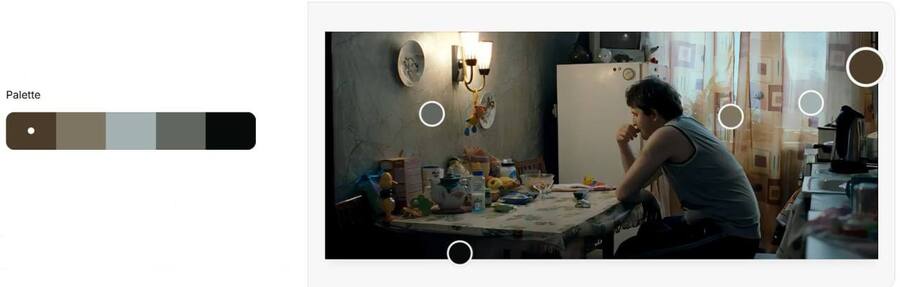

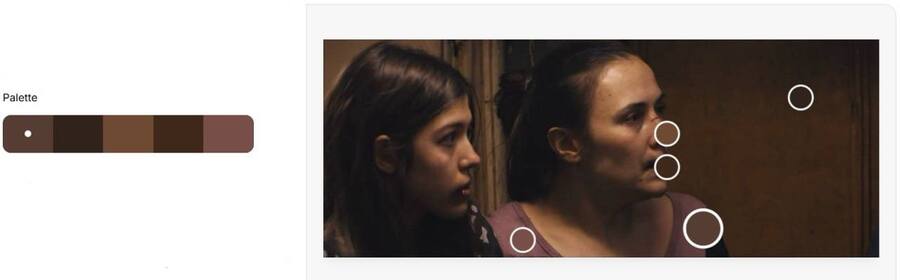

В бытовых, дневных сценах используется холодный, серый и бежевый, естественный свет. Это подчеркивает безрадостную реальность.

Это визуальная метафора эмоциональной плоскостности героев. У них нет «света» и «тени», ярких страстей или глубоких трагедий — только ровное, апатичное существование.

Их внутренний мир так же плоск и лишен объема, как и картинка. Они «малы» в своей неспособности к сильным, контрастным переживаниям.

«Кислота» (Александр Горчилин, 2018)

Герои часто смещены от центра кадра, находятся на его периферии.

Такой прием служит визуальным воплощением рассогласованности и потери ориентации. У действующих лиц словно нет прочного, определенного места в окружающей действительности.

Композиция акцентирует внимание на неустойчивости и беспорядочности их существования.

«Кислота» (Александр Горчилин, 2018)

Отдельные сцены (оргия, связь с сестрой девушки, попытка самоубийства Пети) — это не случайные вставки для эпатажа.

Каждый эпизод служит логическим шагом в нисходящей спирали развития событий.

Каждая такая сцена демонстрирует постепенное стирание моральных ориентиров у ключевых персонажей. Их слабость проявляется в неспособности определить для себя какие-либо этические ограничения.

Эти эпизоды — лишь проявления более глубокой проблемы, а не ее источник.

Они четко показывают, как внутренний вакуум и чувство вины, вызванное потерей друга, находят выход во все более деструктивных и антиобщественных формах поведения.

«Кислота» (Александр Горчилин, 2018)

Встретившись с утратой, эти люди оказываются беспомощными.

Недостаток зрелости и единства приводит к дезорганизации, вместо оказания взаимной поддержки.

В их «зрелом» мире отсутствует четкое разграничение между правильным и неправильным.

Движимые исключительно стремлением к наслаждению и избеганием дискомфорта, они демонстрируют неразвитость моральных принципов, не проводя различий между допустимым и тем, что находится за гранью.

«Кислота» (Александр Горчилин, 2018)

В фильме используется широкоугольный объектив.

Создается ощущение нестабильности, неестественности и легкого, но постоянного дисбаланса. Мир героев не является надежным и твердым; он пластичен, неустойчив, что идеально передает их внутреннее состояние — тревогу и потерю ориентиров.

Объектив позволяет вместить в кадр огромное количество деталей фона, даже в тесном помещении.

«Кислота» (Александр Горчилин, 2018)

Александр Горчилин придерживается мнения, что корень проблем персонажей кроется не во внешних факторах, а в их собственной духовной несостоятельности.

Их «малость» обусловлена не гнётом общественных институтов, а дефицитом нравственных устоев, необходимых для существования в мире, лишённом чётких указаний.

Трагедия не в социальном гнете, а в полной свободе, которая обернулась внутренней пустотой.

«Кислота» (Александр Горчилин, 2018)

Заключение

«Елена» (Андрей Звягинцев, 2011) — диагноз социальному расслоению

«Дурак» (Юрий Быков, 2014) — диагноз политической системе

«Кислота» (Александр Горчилин, 2018) — диагноз духовному состоянию поколения

Аркус Л. Ю. Имя собственное. «Елена» Звягинцева — фильм о грозной тайне человека // Журнал «Искусство кино». 2011. URL: (https://kinoart.ru/reviews/imya-sobstvennoe-elena-zvyagintseva-film-o-groznoy-tayne-cheloveka). Просмотрено: 03.09.2025

Larsen J. Crime without Punishment? Andrei Zvyagintsev’s Elena between Social Drama and Art Cinema // The Russian Contemporary Cinema Reader 2005-2016 / Ed. by B. Beumers, M. Lipovetsky. Boston: Academic Studies Press, 2019. P. 183. Просмотрено: 03.09.2025

Радаев В. В. Фильм «Кислота»: как снимали главное кино о поколении двадцатилетних // Официальный сайт НИУ ВШЭ. 2024. URL: (https://www.hse.ru/news/communication/229991915.html). Просмотрено: 13.09.2025

Долин А.В. «Кислота»: Исповедь сытого поколения // Журнал «Сеанс». 2018. URL: (https://seance.ru/articles/kislota-gorchilin/). Просмотрено: 13.09.2025

Быков Ю. А. Юрий Быков: «Мы снимали про заложников» // Журнал «Искусство кино». 2014. № 8. URL: (http://old.kinoart.ru/archive/2014/08/yurij-bykov-my-snimali-pro-zalozhnikov).Просмотрено: 23.09.2025

Маркалова.Н.В. Семиотика цвета в кино: красный // Mediia. 2023. URL: https://mediiia.com/art/project/semiotika-cveta-v-kino-krasnyj-39db4d416301418f918fa90a6899ace3

«Елена» (Звягинцев, 2011)

«Дурак» (Быков, 2014)

«Кислота» (Горчилин, 2018)