Крупный план как инструмент киноязыка

Концепция исследования

Гипотеза, выдвигаемая в данном исследовании, заключается в том, что в голливудском немом кино 1920-х годов крупный план трансформировался из простого технического приема в ключевой инструмент художественной выразительности. Он функционировал не только для передачи эмоций, но и как самостоятельное нарративное средство, способное заменить текст, раскрыть внутренний мир персонажа и создать сложные метафорические смыслы, что стало основой для формирования «кинематографического мышления»

Обоснование выбора темы связано с тем, что именно в 1920-е годы, на заре кинематографа, шло активное становление его уникального языка. Крупный план, наряду с монтажом, был одним из фундаментальных элементов, отличавших кино от театра. Его изучение позволяет понять, как режиссеры учились воздействовать на зрителя не через слово, а через визуальный образ, концентрируя внимание на детали, которая несла максимальную смысловую и эмоциональную нагрузку.

Основная гипотеза заключается в том, что частое использование крупного плана в немом кино 1920-х было направлено на активизацию «теории разума» у зрителя — способности атрибутировать психические состояния (мысли, убеждения, желания) персонажам на экране. Крупный план лица, особенно в момент эмоционального напряжения, служил прямым каналом для передачи внутренних переживаний, компенсируя отсутствие звука и создавая глубокую эмпатическую связь.

Эпоха немого кино и поиск нового визуального языка

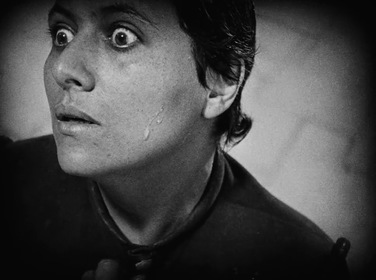

Кадры из фильма «Сломанные побеги» (1919, реж. Д. У. Гриффит)

Эпоха немого кино, охватившая период с середины 1890-х до конца 1920-х годов, стала временем стремительного рождения и становления нового искусства. Несмотря на распространенный сегодня стереотип о его «примитивности», именно в этот период кинематограф, освобождаясь от влияния театра и литературы, совершил революцию в визуальном восприятии, выработав уникальный и мощный язык, основанный на изображении, а не на слове. Отсутствие синхронного звука стало не недостатком, а катализатором художественных поисков, заставив режиссеров и операторов искать способы повествования.

Первые десятилетия кинематографа характеризовались доминированием статичного кадра и театрализованной, преувеличенной актерской игры, необходимой для передачи эмоций на расстоянии. Однако уже в 1910-е годы начинается активный эксперимент с выразительными средствами. Братья Люмьер, запечатлевшие в 1895 году «Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота», заложили основу документального взгляда, в то время как Жорж Мельес в своем «Путешествии на Луну» (1902) открыл для кино магию трюков, спецэффектов и нарративной фантастики. К 1920-м годам немое кино достигло пика художественной зрелости, оформившись в мощные национальные школы: от немецкого экспрессионизма с его искривленным пространством и игрой света и тени в «Кабинете доктора Калигари» (1920) до американской повествовательной классики и новаторских монтажных экспериментов советской школы.

Кадр из фильма «Страсти Жанны д’Арк» (1928, реж. К. Т. Дрейер)

В этих условиях именно крупный план оказался одним из ключевых элементов нового киноязыка. Он трансформировался из простого технического приема, позволяющего рассмотреть деталь, в сложный инструмент психологизма и драматургии. Через лицо актера, вынесенное на весь экран, режиссеры научились передавать тончайшие нюансы внутренних переживаний, создавая беспрецедентный уровень эмоциональной близости со зрителем. Кинематограф открыл, что человеческое лицо — это целый ландшафт, а его деталь — мощный символ, способный нести самостоятельную смысловую нагрузку и выстраивать монтажные ритмы

Кадры из комедии «Золотая лихорадка» (1925, реж. Ч. Чаплин)

Крупный план и «Фотогения»

Концепция «фотогении», разработанная французским режиссером и теоретиком Жаном Эпштейном, стала краеугольным камнем в обосновании кино как самостоятельного искусства в 1920-е годы. Эпштейн понимал под фотогенией не просто внешнюю фотогеничность, а свойство объектов, существ и душ усиливать свой «моральный характер» в процессе кинематографического воспроизведения. Он настаивал, что фотогенными могут быть лишь «мобильные и личностные аспекты мира, вещей и душ», подчеркивая, что движение является душой кинематографа[1]. Таким образом, задача кино заключалась не в механическом копировании реальности, а в её преображении, в обнаружении скрытой поэзии и выразительности, недоступных невооруженному глазу.

Кадр из фильма Жана Эпштейна «Верное сердце» (1923)

Ключевым инструментом для достижения фотогении Эпштейн провозгласил крупный план. В своей работе «Кинематограф дьявола» и других эссе он описывал крупный план как магический инструмент, который не просто приближает лицо, а радикально его трансформирует. Он писал о лице в крупном плане: «Мышечные преамбулы рябят под кожей. Тени смещаются, дрожат, колеблются. Что-то решается. Дыхание эмоции подчёркивает рот облаками. Топография лица колеблется. Начинаются сейсмические толчки»[2].

Кадр из фильма «Страсти Жанны д’Арк» (1928) Карла Теодора Дрейера

Этот поэтический анализ показывает, что для Эпштейна крупный план был средством проникновения в невидимый внутренний мир, способом визуализировать само течение мысли и чувства. В его фильме «Верное сердце» (1923) эта теория нашла прямое практическое воплощение в знаменитой сцене в баре, где быстрая монтажная фраза, состоящая почти полностью из крупных планов лиц и деталей, передаёт всю гамму эмоций — от трепета и ненависти до решимости — без единого интертитра, доказывая, что крупный план сам по себе является законченным нарративным высказыванием.

Кадр из фильма Жана Эпштейна «Верное сердце» (1923)

Теоретически Эпштейн стремился легитимизировать кино как искусство, способное превзойти свою механическую, фотохимическую природу. Его концепция фотогении выполняла не только эстетическую, но и культурную функцию, отделяя подлинных художников экрана от ремесленников, а вдумчивую аудиторию — от пассивных потребителей. В этом стремлении он был не одинок. Французский критик Луи Деллюк, также разрабатывавший концепцию фотогении, видел в ней сумму художественных элементов, отличающих кино от других искусств, и настаивал на том, что съёмка должна давать не внешнее представление о вещах, а проникать глубже, выявляя их подлинную выразительность.

Кадр из фильма «Броненосец „Потёмкин“» (1925) Сергея Эйзенштейна

Хотя прямая связь между Эпштейном и советским режиссёром Сергеем Эйзенштейном в найденных источниках не прослеживается, их теории оказываются соприкасающимися в области акцента на детали. Если Эпштейн через крупный план искал «моральный характер» и внутреннее движение, то Эйзенштейн в своей теории «монтажа аттракционов» наделял деталь, вынесенную в крупный план, самостоятельной ударной силой — эмоциональным и смысловым зарядом, который должен шокировать и организовывать сознание зрителя. Таким образом, и Эпштейн, и Эйзенштейн, каждый со своей позиции, видели в крупном плане не просто технический приём, а мощнейшее выразительное средство, способное концентрировать и трансформировать эмоциональную и смысловую энергию фильма.

Функции крупного плана в голливудском кино

Если теоретики вроде Жана Эпштейна заложили философский фундамент понимания крупного плана, то режиссеры-практики превратили его в тончайший инструмент для исследования человеческой психики. В 1920-е годы лицо в кадре перестало быть просто частью композиции — оно стало автономным «ландшафтом души», территорией, на которой разыгрываются невидимые внутренние битвы. Как писал теоретик кино Бела Балаш, крупный план — это отличительный приём кинематографа, открывающий новую область восприятия, в которой лица становятся выразительными поверхностями, способными передать микро-драму чувств. Эта способность превращать «лицо вещей» в носитель эмоциональной правды и стала ключевым открытием эпохи.

Апогеем этого подхода справедливо считается творчество датского реиссера Карла Теодора Дрейера, а именно его шедевр «Страсти Жанны д’Арк» (1928). Фильм, почти целиком состоящий из крупных и сверхкрупных планов лица Марии Фальконетти, является беспрецедентным актом «визуальной исповеди». Камера, лишенная привычного контекста декораций и действия, с почти клиническим вниманием изучает малейшие мышечные подрагивания, игру света и тени на лице актрисы. Дрейер использует крупный план не для иллюстрации драмы, а как ее основной двигатель. Мы не просто видим страдания Жанны — мы становимся свидетелями самого процесса мышления и чувствования, где каждая морщинка, каждый взгляд превращаются в элемент сложной духовной карты. В фильме Дрейера лицо окончательно утвердилось как главный драматургический объект, способный нести на себе всю тяжесть повествования.

Кадры из фильма «Страсти Жанны д’Арк» (1928) Карла Теодора Дрейера

Однако путь к такой степени психологической абстракции лежал через более нарративное, но не менее эффективное использование приема. Яркий пример — фильм Д. У. Гриффита «Сломанные побеги» (1919). В знаменитой сцене, где героиня Лиллиан Гиш прячется в шкафу от своего жестокого отца, крупный план работает как шокирующий усилитель эмоционального состояния. Гриффит не просто показывает испуганное лицо — он использует деталь (дрожащие руки, которые героиня принуждает растянуть рот в жутковатой улыбке) для передачи внутреннего конфликта: панического страха и вынужденного подчинения.

Кадр из фильма «Сломанные побеги» (1919, реж. Д. У. Гриффит)

Здесь крупный план функционирует в связке с монтажом, создавая напряжение, но его главная сила — в «тактильном визуальном восприятии», когда зритель практически физически ощущает уязвимость и отчаяние персонажа. Балаж точно подмечал, что «крупный план может показать нам качество в жесте руки, которое мы никогда не замечали раньше… что часто бывает более выразительно, чем любая игра черт лица» [3]

Эволюцию приема в сторону синтеза психологизма и динамичного монтажа демонстрирует французский режиссер Жан Эпштейн в своей ленте «Верное сердце» (1923). В сцене противостояния в баре он использует серию из 29 коротких крупных планов лиц героев и сжатых кулаков. Этот монтажный ряд, практически лишенный интертитров, создает нарастающее напряжение, передавая не столько внешнее действие, сколько внутреннее состояние персонажей — их гнев, решимость, трепет.

Кадр из фильма Жана Эпштейна «Верное сердце» (1923)

Эпштейн, следуя своей теории «фотогении», доказывает, что крупный план сам по себе является законченным нарративным высказыванием, способным создать синтез отдельных кадров, которые сливаются в сознании зрителя в единую, насыщенную эмоциями сцену. Этот подход предвосхищает более сложные монтажные структуры и показывает, как крупный план из инструмента анализа отдельного персонажа превращается в средство организации драматургического пространства всей сцены.

Крупный план в системе монтажа

Если в психологическом аспекте крупный план служил для погружения во внутренний мир персонажа, то в системе монтажа он стал мощным инструментом для создания абстрактных понятий и метафор. Режиссеры 1920-х годов открыли, что ассоциативный монтаж, основанный на сопоставлении двух визуально или смыслово связанных кадров, порождает третий, невидимый глазу смысл — концепцию, которая существует исключительно в сознании зрителя. Крупный план, будучи носителем максимально сконцентрированной информации, идеально подходил на роль того «кирпичика», из которого строились подобные метафорические конструкции.

Сергей Эйзенштейн, теоретик и практик монтажа, довел этот принцип до высочайшей степени выразительности. В своем фильме «Стачка» (1925) он выстраивает шокирующую параллель между забоем скота и расправой над рабочими. Крупные планы убиваемого быка с перерезанным горлом, смонтированные вперемежку с кадрами расстрела демонстрации, создают универсальный образ жестокости и обезличивания. Деталь (рана животного) через монтаж проецируется на общую сцену (гибель людей), рождая сложную метафору: «рабочий класс уничтожают, как скот». Этот прием, который сам Эйзенштейн называл «монтажом аттракционов», был направлен на то, чтобы не просто рассказать историю, а навязать зрителю определенное идеологическое и эмоциональное отношение к происходящему через ударное столкновение образов.

Кадры из фильма «Стачка» (1925, реж Сергей Эйзенштейн)

Помимо создания развернутых метафор, крупный план-деталь мог функционировать и как самодостаточный символ, «визуальный иероглиф», несущий в себе всю философскую нагрузку фильма. Ярчайший пример — творчество Эриха фон Штрогейма, а именно его фильм «Алчность» (1924). Золотые монеты, а в финале — сверкающие на солнце золотые зубы, становятся навязчивой деталью, которая преследует героев и зрителя. Этот сверхкрупный план не просто обозначает богатство; он материализует идею разрушительной, всепоглощающей страсти, которая в конечном итоге приводит к физической и моральной гибели. Деталь здесь — это сгусток роковой идеи, вокруг которой выстраивается вся трагедия

Кадры из фильма «Алчность» (1924, реж. Эрих фон Штрогейм)

Таким образом, в системе монтажа крупный план перестал быть просто частью нарратива. Благодаря работам Эйзенштейна и других новаторов, он стал полноценным элементом киноязыка, способным к образному обобщению и созданию сложных метафорических смыслов. Деталь, вынесенная в крупный план и встроенная в монтажную фразу, оказалась тем ключом, который позволил немому кинематографу говорить на языке высоких обобщений и философских концепций.

Крупный план и ритм: Создание визуальной динамики

Крупный план в системе монтажа функционирует как ритмообразующий элемент, создающий сложные временные паттерны. По теории Сергея Эйзенштейна, монтаж основан на «конфликте кадров», где чередование планов разной крупности генерирует определенный эмоциональный и физиологический ритм. В «Броненосце Потемкине» (1925) режиссер демонстрирует принцип «тонального монтажа», где частота смены кадров и их визуальная насыщенность создают нарастающее напряжение.

Кадр из фильма «Броненосец „Потёмкин“» (1925, реж Сергей Эйзенштейн)

Дзига Вертов в «Человеке с киноаппаратом» (1929) развивает концепцию «интервального монтажа», где крупные планы выполняют функцию визуальных акцентов в общем ритмическом рисунке. Чередование сверхкрупных планов механизмов с общими планами города создает эффект «симфонии мегаполиса», где каждый тип плана соответствует определенной доле в такте.

Кадр из фильма «Человек с киноаппаратом» (1929, реж Дзига Вертов)

В американском кинематографе аналогичные принципы развивал Дэвид Уорк Гриффит, создавая «параллельный монтаж» с контрастным чередованием планов. В «Нетерпимости» (1916) ритмическое нагнетание достигается через укорочение крупных планов в кульминационных сценах.

Теория «монтажа аттракционов» Эйзенштейна получает развитие в работах французского киноведа Анри Ажеля, который ввел понятие «полиритмический монтаж», где крупный план служит смысловым и ритмическим акцентом в сложной композиции.

Крупный план как знак звезды

В 1920-е годы крупный план в американском кинематографе перестал быть сугубо художественным приемом и стал ключевым инструментом в формировании «системы звезд»-коммерческого механизма, при котором актёр превращается в товар, а его лицо — в узнаваемый «бренд»

Истоки этого явления лежат в изменении природы зрительского спроса. Изначально киностудии, входившие в Motion Picture Patents Company (MPPC), не афишировали имена актеров, опасаясь роста их зарплат и влияния. Однако публика, вопреки воле студий, начала узнавать и наделять прозвищами полюбившихся исполнителей (например, «Девушка „Байографа“ — Флоренс Лоуренс)

Флоренс Лоуренс (англ. Florence Lawrence; 2 января 1886 — 27 декабря 1938)

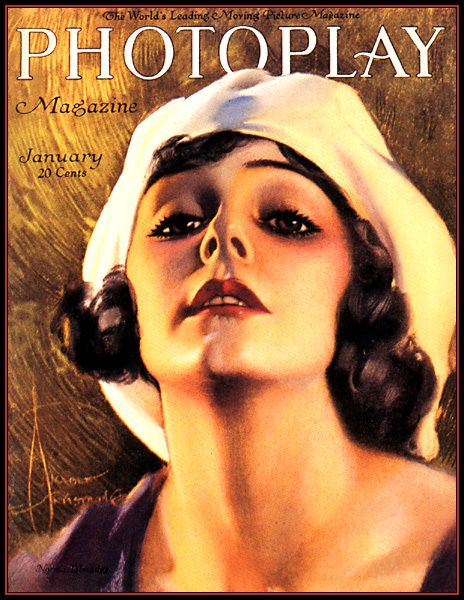

Это породило феномен кинофанатка и привело к появлению специализированных журналов, таких как «Photoplay», которые тиражировали звездные образы за пределами кинотеатров. Крупный план стал тем мостом, который переносил экранный образ в пространство массовой культуры, превращая актера в объект идентификации и желания.

1 — Норма Толмадж на обложке журнала «Photoplay» (1920) 2 — Лоуренс Флоренс на обложке журнала «Photoplay» (1914)

Кинокомпании быстро осознали экономическую выгоду от создания «звезд». Такие продюсеры, как Карл Леммле, начали активно использовать промоушн-кампании, построенные вокруг тщательно сконструированных персон актёров. Студии отбирали молодых людей с потенциалом и проводили их полную «модернизацию»: меняли имена (Арчибальд Лич стал Кэри Грантом), биографии, проводили пластические операции (как в случае с Ритой Хейворт), давали уроки голоса и манер. Крупный план был финальным штрихом в этой операции — он представлял публике не реального человека, а готовый, отполированный товар, «икону», лишенную изъянов и сложности.

Контроль студий над звездным образом был тотальным. Моральные клаузулы в контрактах регулировали поведение актеров в частной жизни, а отделы связей с общественностью организовывали фиктивные свидания для раскрутки фильмов, создавая у фанатов иллюзию причастности к жизни кумира. Лицо, ставшее товаром, больше не принадлежало актеру — оно становилось капиталом студии, который нужно было оберегать и монетизировать. Любое несоответствие между экранным образом и реальной личностью тщательно скрывалось.

Таким образом, крупный план в 1920-е годы стал не просто элементом киноязыка, а важнейшим звеном в цепочке создания стоимости голливудской продукции. Он легитимировал переход от анонимного исполнителя к «звезде», чье лицо, вынесенное на весь экран, стало универсальной валютой новой индустрии, порождая желание, идентичность и, в конечном счете, — кассовые сборы.

Заключение и выводы

Исследование подтверждает, что частый крупный план в немом кино 1920-х был осознанным приёмом, чтобы запустить у зрителя теорию разума — способность «читать» чужие мысли и эмоции.

Это очевидно в ключевых фильмах эпохи. Когда Дрейер в «Страстях Жанны д’Арк» держит камеру на лице Фальконетти, мы не просто видим страдание — мы чувствуем его изнутри. Мы читаем на её лице каждую мысль. Это работа не только актрисы, но и нашего мозга, который через крупный план получает доступ к внутреннему миру героини.

Тот же механизм — в сцене из «Сломанных побегов» Гриффита. Крупный план Лиллиан Гиш в шкафу использует микровыражения. Мы видим не просто испуг, а всю гамму: от ужаса до вынужденного смирения, переданного натянутой улыбкой. Мозг достраивает несказанное — именно благодаря близости камеры.

Что важнее всего — крупный план стал ответом на главное ограничение немого кино: отсутствие звука. Он взял на себя роль диалога, став визуальным эквивалентом внутреннего монолога, без которого немыслимо психологическое кино.

К концу 1920-х этот язык отточили до универсальности. Не случайно именно тогда сформировался институт кинозвезд: крупный план превращал лицо актёра в уникальный «бренд», который зритель узнавал и которому доверял. Лицо в кадре стало полноценным средством общения.

Таким образом, крупный план в немом кино был не технической условностью, а продуманным инструментом воздействия на сознание зрителя. Он позволял обойти ограничения формата и создать ту эмпатическую связь, что превращает кино в искусство. Этот язык, рождённый в 1920-е, остаётся фундаментом кинематографа по сей день.

Источники

Барнет Б. Живые портреты: О крупном плане в кино // Искусство кино. — 1936. — № 4. — С. 45–52.

Вертов Д. Статьи. Дневники. Замыслы / сост. А. Виноградова. — Москва: Искусство, 1966. — 320 с.

Кракауэр З. Психологическая история немецкого кино: от Калигари до Гитлера / пер. с англ. В. П. Михайлина, М. В. Михайлиной. — Москва: Искусство, 1977. — 320 с.

Кулешов Л. В. Основы кинорежиссуры. — Москва: Госкиноиздат, 1941. — 280 с.

Мокрушина Н. А. Литература и немое кино: поиски взаимодействия // Ельцин Центр. — 2023. — 6 дек. — URL: https://yeltsin.ru/news/literatura-i-nemoe-kino-poiski-vzaimodejstviya/ (дата обращения: 14.11.2025).

Эйзенштейн С. М. Монтаж аттракционов // ЛЕФ. — 1923. — № 3. — С. 70–75.

Ямпольский М. Б. Из истории французской киномысли: Немое кино 1911-1933. — Москва: Искусство, 1988. — 317 с.

Agel H. Poétique du cinéma. — Paris: Éditions du Signe, 1973. — 214 p.

Bálint K. E., Blessing J., Rooney B. Shot scale matters: The effect of close-up frequency on mental state attribution in film viewers // Poetics. — 2020. — Vol. 83. — P. 101480. — DOI: .

Balázs B. The Close-Up // e-flux. — 2025. — 18 Aug. — URL: https://www.e-flux.com/notes/6783386/the-close-up (дата обращения: 14.11.2025).

Basinger J. The Star Machine. — New York: Alfred A. Knopf, 2007. — 518 p.

Belton J. American cinema/American culture. — New York: McGraw-Hill, 2008. — 120 p.

Bergman’s Twilight Room of the Soul // Prospect. — 2007. — 2 Aug. — URL: https://prospect.org/2007/08/02/bergman-s-twilight-room-soul/ (дата обращения: 14.11.2025).

Brownlow K. The Parade’s Gone By. — New York: Alfred A. Knopf, 1968. — 784 p.

Epstein J. Bonjour cinéma. — Paris: Éditions de la Sirène, 1921. — 40 p.

Epstein J. On Certain Characteristics of Photogénie // French Film Theory and Criticism: A History/Anthology, 1907-1939. — Princeton: Princeton University Press, 1988. — Vol. 1. — P. 314-319.

Farmer R. Jean Epstein // Senses of Cinema. — 2010. — Issue 57. — URL: https://www.sensesofcinema.com/2010/great-directors/jean-epstein/ (дата обращения: 14.11.2025).

Kriss K. Tactility and the Changing Close-up // Animation Studies. — 2015. — URL: https://oldjournal.animationstudies.org/karen-kriss-tactility-and-the-changing-close-up/ (дата обращения: 14.11.2025).

McDonald P., Wasko J. The Contemporary Hollywood Film Industry. — Malden: Blackwell, 2008. — 257 p.

Mulvey L. Visual Pleasure and Narrative Cinema // Screen. — 1975. — Vol. 16, № 3. — P. 6–18. — DOI: 10.1093/screen/16.3.6.

Mustea C. S. Carl Laemmle // Immigrant Entrepreneurship: German-American Business Biographies, 1720 to the Present / ed. by J. Fear. — German Historical Institute, 2021. — Vol. 4. — URL: https://www.immigrantentrepreneurship.org/entries/carl-laemmle/ (дата обращения: 18.11.2025).

Turvey M. Epstein, Sound, and the Return to Classical Film Theory // Mise au point. — 2025. — № 14. — URL: https://journals.openedition.org/map/2039?lang=en (дата обращения: 14.11.2025).

Wall-Romana C. Space, Speed, Revelation and Time: Jean Epstein’s Early Film Theory // The Chiseler. — 2025. — URL: https://thechiseler.org/home/space-speed-revelation-and-time-jean-epsteins-early-film-theory (дата обращения: 14.11.2025).

Кадр из фильма «Страсти Жанны д’Арк» (реж. К. Т. Дрейер) [Изображение] // Pinterest. — URL: https://ru.pinterest.com/pin/317644579992574828/ (дата обращения: 18.11.2025).

Кадр из фильма «Сломанные побеги» (реж. Д. У. Гриффит) [Изображение] // Сеанс. — URL: https://seance.ru/img/blog/2010.04/broken_2.jpg (дата обращения: 18.11.2025).

Кадр из фильма «Страсти Жанны д’Арк»: лицо Рене Фальконетти [Изображение] // Kino-Teatr.Ru. — URL: https://www.kino-teatr.ru/art/3406/39612.jpg (дата обращения: 18.11.2025).

Кадр из фильма «Страсти Жанны д’Арк»: крупный план [Изображение] // Mail.ru. — URL: https://resizer.mail.ru/p/01c955e3-5a29-53fe-861b-cf78907b8399/ (дата обращения: 18.11.2025).

Кадр из фильма «Сломанные побеги»: Лиллиан Гиш в шкафу [Изображение] // Афиша. — URL: https://s5.afisha.ru/mediastorage/7c/8c/ca3c923a5c0947bfabf0d1998c7c.jpg (дата обращения: 18.11.2025).

Кадр из фильма «Золотая лихорадка» (реж. Ч. Чаплин) [Изображение] // Википедия. — URL: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6d/TheGoldRush.jpg/330px-TheGoldRush.jpg (дата обращения: 18.11.2025).

Кадр из фильма «Страсти Жанны д’Арк»: допрос [Изображение] // Kinorium. — URL: https://images.kinorium.com/movie/shot/12951/h280_38898773.jpg (дата обращения: 18.11.2025).

Кадр из фильма «Страсти Жанны д’Арк»: Рене Фальконетти [Изображение] // Kinorium. — URL: https://images.kinorium.com/movie/shot/12951/h280_38898782.jpg (дата обращения: 18.11.2025).

Кадр из фильма «Страсти Жанны д’Арк» [Изображение] // Freud.ru. — URL: https://freud.ru/files/event/400_500/484/b2516bcb-f8d1-45e2-9120-5534ae09afc1.png (дата обращения: 18.11.2025).

Кадр из фильма «Страсти Жанны д’Арк»: группа солдат [Изображение] // VK.com. — URL: https://sun9-54.userapi.com/c834100/v834100706/bd67/VavkHf-LvRM.jpg (дата обращения: 18.11.2025).

Кадр из фильма «Страсти Жанны д’Арк»: Жанна д’Арк [Изображение] // Kinorium. — URL: https://images.kinorium.com/movie/shot/12951/h280_38898775.jpg (дата обращения: 18.11.2025).

Кадр из фильма «Страсти Жанны д’Арк» [Изображение] // VK.com. — URL: https://sun9-27.userapi.com/rd8JbGZiAbyvJx50KoHkLEIvkD2t5WNBGBXMTQ/vjx2lq_KPGg.jpg (дата обращения: 18.11.2025).

Кадр из фильма «Страсти Жанны д’Арк»: сцена в темнице [Изображение] // LiveJournal. — URL: https://ic.pics.livejournal.com/ivan_saunin/91855939/4647547/4647547_800.jpg (дата обращения: 18.11.2025).

Кадр из фильма «Стачка» (реж. С. М. Эйзенштейн) [Изображение] // Kinorium. — URL: https://images.kinorium.com/movie/shot/18092/h280_38234543.jpg (дата обращения: 18.11.2025).

Кадр из фильма «Страсти Жанны д’Арк»: судьи [Изображение] // Kino-Teatr.Ru. — URL: https://www.kino-teatr.ru/art/3406/39610.jpg (дата обращения: 18.11.2025).

Кадр из фильма «Страсти Жанны д’Арк»: крупный план со свечой [Изображение] // Mail.ru. — URL: https://resizer.mail.ru/p/78801ad6-7907-5a08-9ec8-f4b97bf7a7aa/ (дата обращения: 18.11.2025).

Кадр из фильма «Стачка» [Изображение] // Афиша. — URL: https://img16.rl0.ru/afisha/e375x235p36x67f767x481q85i/s1.afisha.ru/mediastorage/cb/de/040ad7549cc645bea57cd95edecb.png (дата обращения: 18.11.2025).

Кадр из фильма «Стачка» [Изображение] // Allofcinema.com. — URL: http://allofcinema.com/wp-content/uploads/2013/04/Luchshie-filmyi-v-retsenziyah-Stachka-1925-3.jpg (дата обращения: 18.11.2025).

Кадр из фильма «Страсти Жанны д’Арк»: сожжение [Изображение] // Kinoart.ru. — URL: https://api.kinoart.ru/storage/post/1260/regular_detail_picture-a65e1bd5c713b35e3591085684d776e9.jpg (дата обращения: 18.11.2025).

Кадр из фильма «Страсти Жанны д’Арк»: Жанна перед судом [Изображение] // Tilda. — URL: https://static.tildacdn.com/tild3536-3838-4530-b233-353465643133/23.jpg (дата обращения: 18.11.2025).

Кадр из фильма «Страсти Жанны д’Арк» [Изображение] // Google Images. — URL: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images/ (дата обращения: 18.11.2025).

Кадр из фильма «Страсти Жанны д’Арк»: профиль Жанны [Изображение] // VK.com. — URL: https://sun9-5.userapi.com/c840737/v840737853/68c97/GR6BGuFoqIk.jpg (дата обращения: 18.11.2025).

Фотография Флоренс Лоуренс (1908) [Изображение] // Википедия. — URL: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/11/Florence_Lawrence_1908.jpg (дата обращения: 18.11.2025).

Фотография Флоренс Лоуренс в шляпе (1908) [Изображение] // TravSD Wordpress. — URL: https://travsd.wordpress.com/wp-content/uploads/2017/01/florence_lawrence02_1908.jpg (дата обращения: 18.11.2025).

Обложка журнала «Photoplay» (январь 1920) [Изображение] // Википедия. — URL: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f4/Photoplay_January_1920.jpg (дата обращения: 18.11.2025).

Обложка журнала «Photoplay» [Изображение] // Pinterest. — URL: https://i.pinimg.com/736x/19/90/36/19903649c6b83b6dcda530292b09a93a.jpg (дата обращения: 18.11.2025).