«Торжественность фотографии» Интервью с Александром Гронским

Интервью с Александром Гронским открывает серию больших разговоров с современными российскими фотографами. Интервью будут строиться на базе вопросов и размышлений о фотографии, художественном развитии автора, эволюции идей и мыслей в процессе художественной практики.

Александр Гронский — лауреат российских и мировых премий в области фотографии и современного искусства, призёр Foam Paul Huf Award, Aperture Portfolio Prize, World Press Photo, Linhof Young Photographer Award, призёр премии «Инновация», номинант на премию Кандинского, участник выставки Sense of Place (BOZAR). Его работы находятся в коллекциях Statoil, Foam Museum, Aperture Foundation и Maison Européenne de la Photographie.

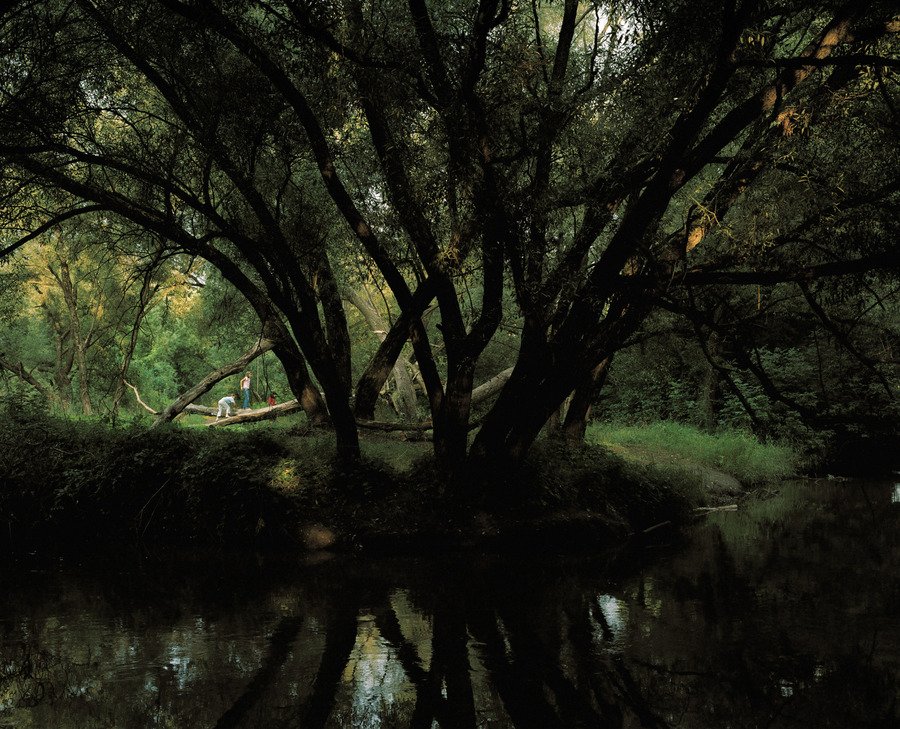

Александр Гронский, из проекта «Пастораль»

Саша, помнишь ли ты момент, когда тебе стало интересно заниматься фотографией? Какой была первая встреча? С чего всё началось?

На самом деле, у меня было несколько встреч. И все они были очень разные. Я ведь ничем, кроме фотографии, вообще в жизни не занимался. Первое: мама купила фотоаппарат, «Агат-18», который делал небольшой кадрик на полкадра пленки. Мне было лет десять, наверное. И это всё-таки ещё было время, когда фотоаппарат был редкостью. Западные мыльницы ещё не появились, фотография ещё не была широко доступна. И вначале мне хотелось просто научиться фотографировать. Я пошёл в фотокружок. Проявлял пленку, печатал фотографии. То есть, базовую аналоговую технику я почти сразу освоил. Прямо в 11 лет, по-моему, более или менее. И мне постоянно хотелось что-то щёлкать. Кадры, которые я делал, мне не очень нравились. Радости именно от фотографирования я не получал. Но мне было прикольно прийти с фотоаппаратом в школу, поснимать одноклассников. В начале получалось не очень: часто недоэкспонировано, в общем, было много технических ошибок.

Александр Гронский, ранняя фотография, 1992 год

При этом я сразу столкнулся в фотокружке с интересной вещью: большинство подростков занимались тем, что делали репродукции. Переснимали какие-то плакаты (Шварценеггера, например), потом с этих негативов что-то печаталось, это были черно-белые, дурацкого качества картинки. Чуть раньше их на базаре можно было покупать за какие-то ощутимые деньги, с тем же Рэмбо. Но в 90-м году, в 91-м, это уже было развлечение для детей. Я помню, что ценность фотографии, отпечатка, впервые была артикулирована для меня через эти репродукции Рэмбо, Шварценеггера. Я тоже начал переснимать плакаты и даже пытался продавать их своим одноклассникам, ну, там, по 15 копеек, как эквивалент мороженого.

Потом был перерыв, следом появился уже «Зенит», мне было лет 12. И вместе с «Зенитом» возник запрос на творчество с помощью фотоаппарата. Я снимал одноклассников, но переломный момент был, когда у меня появилась девушка. Мне тогда было уже 15 лет. И девушке нужны были портреты, она вообще была творческая, спросила меня, чем я занимаюсь. И я как-то так ляпнул наобум, что фотографирую, это был абсолютный блеф, в том смысле, что каких-то художественных фотографий в тот момент у меня не было. Надо было срочно что-то придумать. Я вспомнил всю технику, процесс, сделал портреты, и она была очень довольна. Я много раз рассказывал эту историю про девушку в разных интервью, мне даже неловко в который раз это повторять, но так и было, действительно. По правде сказать, если бы не она, есть большая вероятность, что я занялся бы чем-то другим, но тут все совпало: был запрос, а мне хотелось что-то предъявить, и так я понял, что у меня есть такой способ взаимодействовать с окружающим миром — фотографировать. В тот момент я почувствовал, что произвожу какой-то ценный продукт, который нужен. И дальше я достаточно быстро сориентировался. Я пошел в библиотеку, взял там все подшивки фотожурналов.

Александр Гронский, ранняя фотография, 1992 год

Тебе этого никто не подсказывал? У тебя просто появилась такая потребность, да? Интересно, что так сложилось, не так давно читала интервью с Полом Грэмом, и он рассказывал похожую историю о подшивках журнала Creative Camera.

Никто не подсказывал, просто в тот момент я вдруг подумал, что фотограф — нормальная профессия. У меня было то, что называется сверхценная идея на психозе. Я был уверен, что единственный мотив в жизни это каким-то образом добыть себе яхту маленькую-маленькую, и уплыть куда-нибудь, желательно на необитаемый остров. Этот план жил со мной лет с семи-восьми постоянно, и я был уверен, что главное — подсуетиться сейчас, найти работу и все получится. И вдруг я подумал, ну, фотография, наверное, нормальный источник денег, профессия, почему нет.

Интересно! Давай вернёмся к книжкам, журналам и библиотеке?

У меня появилась какая-то внутренняя ответственность, я стал постоянно ходить в библиотеку. Я нигде не учился больше, бросил школу, но эти часы в библиотеке были образованием. Кроме того, во всех журналах в тот момент были ежемесячные конкурсы. Я довольно быстро набил какой-то более-менее приличный технический уровень и стал участвовать в этих конкурсах. Заявлялась тема, на каждый месяц новая: я выписывал её, шёл снимать, думал, просматривал журналы, искал какие-то подсказки, что может сработать, печатал дома, вкладывал в конверт и отправлял в редакцию. Делал это прямо регулярно, как на работу ходил. Меня это заняло года на два с половиной, я во всех журналах выиграл конкурсы. В качестве призов тогда давали фотоаппараты, я эти фотоаппараты продавал и зарабатывал что-то.

Автопортрет Александра Гронского в немецком фотожурнале, 1995 год

В то время ты предполагал, что именно будешь снимать? Уже появлялся интерес к конкретным темам или жанрам?

Нет, тогда не было явного интереса. Мне кажется, во многом потому, что было не очень понятно, какие фотографии бывают и для чего. Фотожурналы в библиотеке имели поучительную интонацию: в каждом было описано как «правильно» фотографировать. Но если положить их рядом, то ты вдруг замечаешь, что-то, что правильно в одном журнале, неправильно в другом. Фотографии, которые побеждают в одном журнале, не войдут в финалисты в другом. Английский Practical Photography — это такая замороченность на тему пейзажей, правильно скомпонованных, с инеем, с закатом. А в немецком журнале, в fotoMAGAZIN, например, фотографии были уже более продвинутые. Там могли быть нерезкие фотографии, более экспериментальные.

В 90-е по-прежнему ещё рулили такие фотохудожники, которые занимались коллажами. Тогда это было страшно сложно технически исполнить. Это же до «Фотошопа» ещё всё. Среди всего этого были рейтинги, я как-то попадал в сотню лучших фотографов мира (смеётся). И это было ничего себе, это уже серьезно. Но довольно быстро стало понятно, что в каждом журнале, в каждой стране есть какие-то свои иерархии. Было очевидно, что есть очень разные лакуны. Где-то ценится одно, где-то — другое. Внутри фотографии есть много разных ценностных режимов. И внутри каждой тусовки все уверены, что это и есть настоящая фотография.

Александр Гронский, из проекта «Меньше единицы»

Как дальше развивалась твоя фотографическая практика?

Когда в фотожурналах мне перестали давать призы — у них была ротация, нельзя было постоянно занимать призовые места, конечно — я пошел в какую-то таллиннскую газету и поразился, что работы фотографа нет как таковой. Я приехал в Москву, устроился в газету «Культура», были какие-то метания, халтуры, я что-то пробовал снимать. Мне не хватало технических навыков (сейчас с такими навыками на детский утренник не пустили бы), но тогда выручало то, что ни у кого не было технических навыков, в целом технический уровень был катастрофически низкий. В Петербурге мне предложили работу штатным фотографом в журнале «Красный»: снимать нужно было всё — кафе, клубы, библиотеки, какие-то встречи, интерьеры, портреты. Поначалу это было довольно интересно, это была не художественная работа, а заработки, но азартные заработки. Ну и параллельно я путешествовал, что-то снимал.

То есть параллельно редакционной работе ты начал снимать что-то художественное?

Не то, чтобы я старался снимать художественное. Вообще само понятие фотохудожник и художественная карьера для меня возникли очень поздно. Я особо не интересовался. Фотограф и фотограф.

Александр Гронский, из проекта «Меньше единицы»

Как ты тогда смотрел и искал фотографию, близких тебе авторов?

К тому времени многое можно было посмотреть в Интернете, и стали появляться альбомы, книги. В 2003-м был переломный момент: я поехал на мастер-класс World Press Photo, который организовывают для молодых фотографов. И там я уже увидел, как выглядят современные фотографы, которые не пресс-конференции снимают, а свои проекты. Они все, конечно, были невероятно крутые. Участники произвели на меня большое впечатление. Дальше я стал легко справляться с задачами журнального фотографа, это перестало быть какой-то азартной амбицией. Я легко копировал референсы, которые мне давали. Тогда мало кто это умел, а это было востребовано.

Но у меня не очень складывалось с историями. Мне всегда казалось, что это какой-то обман. Фотографии не рассказывают никакую историю, это какое-то насилие над изображением. Внутри фотографии просто как-то что-то соединяется. Историю можно рассказывать, а фотографии не говорят и сами по себе довольно отдельные. Они вообще мало связаны с реальным миром. Это привело меня к мысли о том, что нужно делать самодостаточную фотографию, а значит, в ней должно быть очень много элементов. Вся история должна соединиться в одну фотографию, чтобы в ней были и люди, и город. И тут мой основной ориентир — Питер Брейгель, его картины — сложносочиненные творения, вмещают всё, что мы видим вокруг. Его пейзажи были им придуманы, а не увидены в родной Голландии, избыточность деталей и происходящих вещей — это сложная связь всего со всем.

Александр Гронский, из проекта «Меньше единицы»

Ты помнишь, когда все эти идеи воплотились в твоей фотографии?

Я шел через Троицкий мост в Петербурге и как раз взял у товарища попробовать среднеформатную камеру Mamiya 7. И рядом с Петропавловкой часто купаются моржи. Лёд был уже тонкий-тонкий, вокруг была дымка, чёрная вода, человек. Вид с высокой точки мне очень понравился, я успел щёлкнуть. Эта фотография долго висела у меня на десктопе, я часто к ней возвращался, в ней было что-то такое торжественное, непохожее на то, что я обычно снимал. Элементы собрались вместе, я ухватился за это, был уже минимальный набор для выстраивания микрокосмоса, иллюзия гармонии, гармоничного мира. И дальше я уже как-то развивал эту тему.

Расскажи, чем тебя привлекает фотография? В чём для тебя особенность медиума?

Мне сложно выделить что-то одно. Меня увлекает фотография, потому что я научился в ней разбираться. Мне интересно и делать, и смотреть, и вникать, и думать. Я научился радоваться этому занятию. В нём есть смысл для меня, много содержательных элементов.

Александр Гронский, из проекта «Край»

У тебя был эпизод, я помню, когда ты начал работать с видео. У тебя был YouTube-сериал. А вот этот поворот почему случился? Почему стало интересно видео?

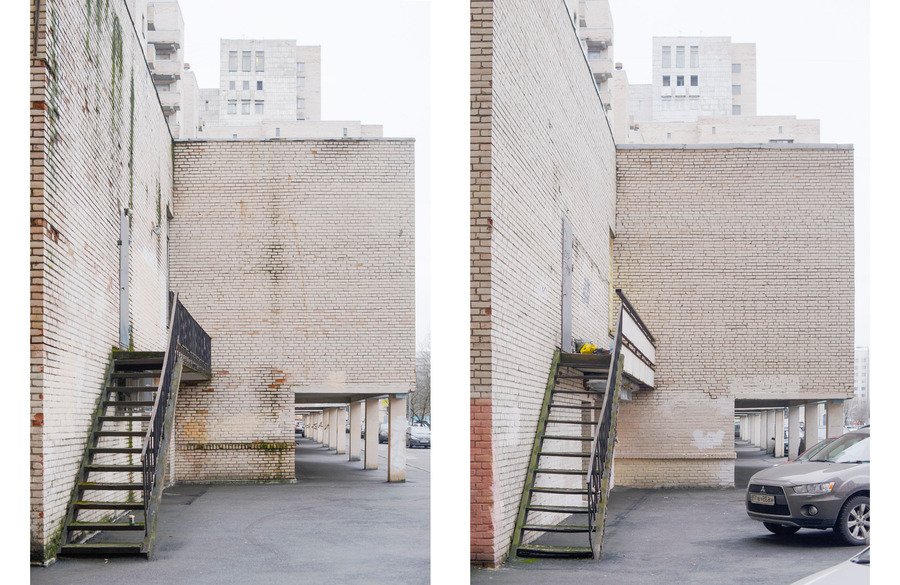

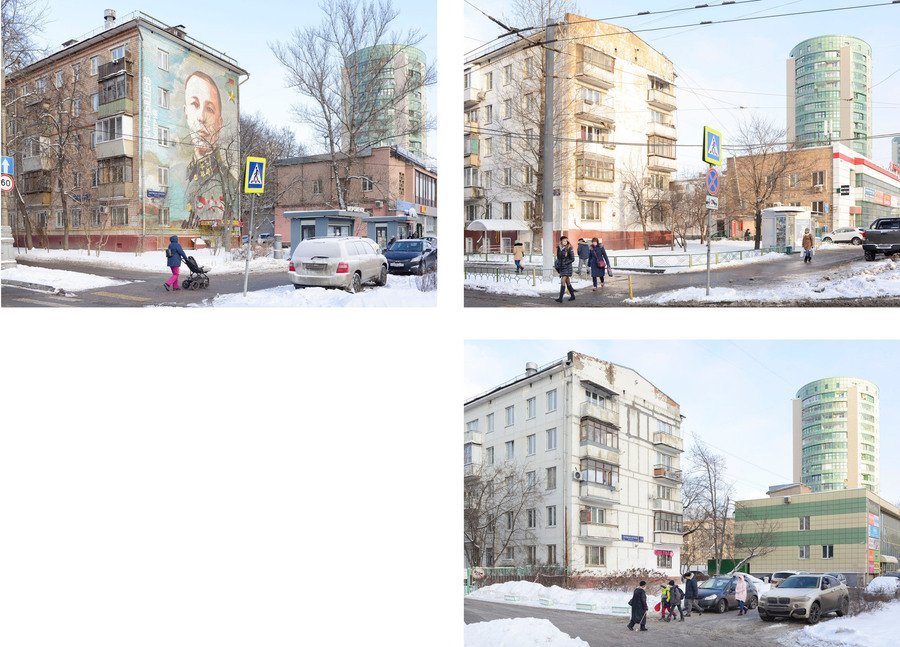

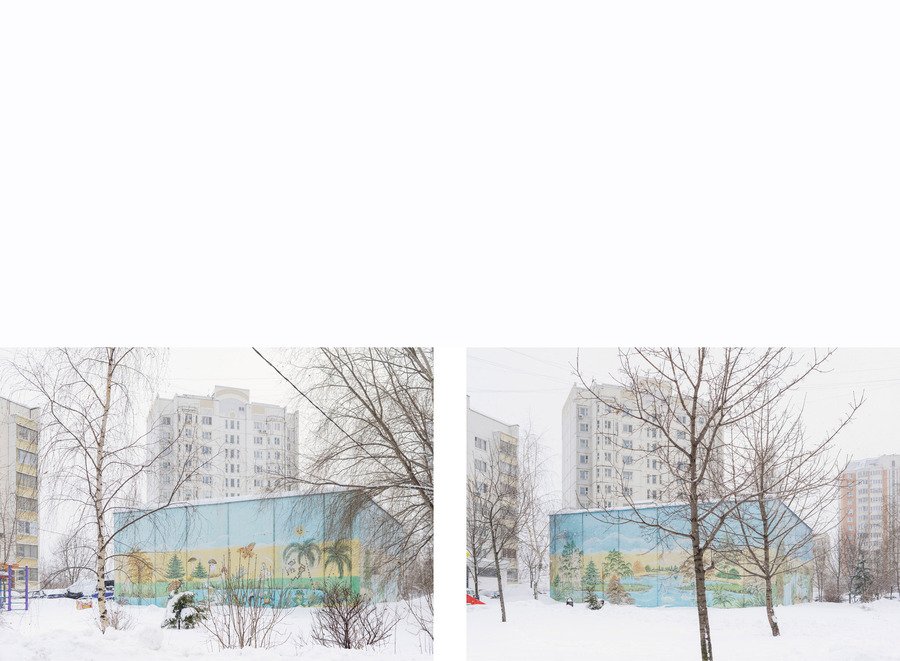

У меня точно были вопросы к видео, и в тот момент мне показалось, что мне стало скучно заниматься фотографией, я не видел интересных тем, перспектив. Это было после серии «Схема». Я ужасно расстроился, что «Схему» достаточно прохладно приняли, как мне показалось. Её не понимали, помещали в какие-то удобоваримые формы-объяснения, например, в Берлине одна куратор написала о том, что это фотографии «до» и «после», вообще не поняла, что это просто очень похожие места. Я очень расстроился тогда, на самом деле. Мне казалось, я поднимаю ужасно интересную тему. В этой серии возникал такой странный оптическо-галлюцинаторный эффект! И с этим так интересно играть. Но у меня почти не получалось никому объяснить, что это ничего не значит: это не про то, что фотография обманывает, или не про то, что архитектура плохая. Скорее это о том, фотография становится другого качества, появляется подвох, иллюзия, будто это не фотография. Ключевое ощущение в фотографии, что она — как слепок. В ней есть какая-то документальность, но не в том смысле, что это правда, а в том смысле, что образ предельно достоверен, но может показать тебе совершенно неправильную картину. Это только фрагмент.

Александр Гронский в соавторстве с Ксенией Бабушкиной, из проекта «Схема»

Возвращаясь к видео, мне было интересно, но сразу возникло несколько проблем: во-первых, я понял, что у меня нет технического навыка для съёмки видео, что это просто другой способ съёмки. Я придумал снимать мокьюментари-фильм про своего друга, снял две пилотных серии, но тут понял, что совершенно не умею монтировать — представление о том, как кадры должны складываться, нужно держать в голове в момент съемки, а не потом, когда ты садишься за монтаж. Мне не хватало планов для склеек. Потом началась пандемия, мой товарищ, про которого я снимал фильм, живёт в Финляндии, граница закрылась, и продолжить снимать я не мог. Тогда я подумал, что я просто попрошу своих друзей и людей, которые мне интересны о съёмке. И так я снял штук 20 коротеньких роликов по пять-семь минут. У этих видео не было сюжетов. И для меня это круто и работает потому, что получились очень напряженные кадры: людям неловко, что на них направлена камера, они кривляются или ведут себя скованно.

Это было что-то, чего тебе не хватало фотографии?

Нет, это было вообще не про фотографию. Это было что-то, чего не хватало в моей жизни. Я в какой-то момент стал жить совсем асоциально, ни с кем не виделся. И эти видео дали повод и познакомиться с новыми людьми, и побыть со знакомыми. Со мной можно было разговаривать, можно не разговаривать, можно меня игнорировать, можно наоборот. Я просто молча наблюдал с камерой. Это было очень интересно, раскрепощающе. До этого я ничего похожего не делал. В какой-то момент я стал набивать руку, и у меня начали получаться какие-то истории. Если долго, регулярно работать, работа начинает выстраиваться. Мне до сих пор очень нравится то, что получалось, я не понимаю, почему там мало лайков. Были ролики, где человек минут сорок или пятьдесят просто что-то говорит или молчит, смотрит. Для меня это было содержательно, меня поражало, что людям скучно это смотреть. Ну, да, это скучно, но интересно. Там же столько напряжения!

Ты можешь рассказать, на что ты снимаешь? Ты уже говорил про Mamiya 7, а сейчас — цифра?

Да, уже давно, уже много-много лет цифра. Меня устраивает то, что получается на цифровую камеру, важна композиционная целостность, которая помогает достраивать в воображении детали: даже если есть пикселизация, целостность композиции помогает увидеть это всё звонко. Я давно снимаю только на цифру, начиная с 2013 года точно.

Александр Гронский, из проекта «2018»

Расскажи, пожалуйста, как устроена твоя работа прямо сейчас?

У меня интересно совпало. В январе 2022 года я сам себе дал новогоднее обещание: пообещал, что буду много ходить и фотографировать окраины без всякого плана, потому что ничего другого у меня не получается делать постоянно с радостью, концептуальные проекты меня утомляют. Мне обязательно нужно ходить: мои 20 тысяч шагов в день — это меня как-то соберёт, позволит сфокусироваться. И с началом года я стал ходить и снимать по городу. Так совпало. Дальше было несколько месяцев шока, но ближе к осени я продолжил снимать и продолжаю сейчас.

Мне очень нужна не рутина, а какой-то ритм. И я сам по себе очень быстро его утрачиваю. Но утрачивая ритм, я просто рассыпаюсь. И ритм, распорядок дня мне очень нравится и помогает. Дня четыре, наверное, в неделю обычно ухожу. То есть каждый день, конечно, не получается, всё равно всплывают какие-то дурацкие дела, ещё что-то надо сделать. Но дня четыре в неделю я могу ходить часов по шесть, вечером сразу делаю отбор. И это забавно, потому что часто получается, что-то, что мне понравилось с первого взгляда, входит в финальный отбор. Да, иногда это криво обработано, но уже выложено. Но меня это устраивает. Ритм, движение гораздо важнее, чем выверенность. Раньше я всегда выцеживал материал, долго-долго снимал, потом долго-долго обрабатывал, потом только показывал. А сейчас мне важно именно это живое предъявление.

Александр Гронский, из проекта «2022 — …»

Раньше, рассказывая о своей работе, ты часто говорил о сложносочинённости фотографий и о том, что ты безоценочно подходишь к снимкам окраин. Как ты смотришь на свою работу сейчас?

Ну, теперь, конечно, это изменилось, всё выходит за рамки моих представлений. Я сейчас практически никак не комментирую фотографии, это вызывает много непонимания, особенно от иностранных подписчиков. И меня это заводит, на самом деле, это круто, потому что это проявляет амбивалентную сущность фотографии: с одной стороны, я просто фиксирую, ко мне не подкопаешься, с другой стороны, мне кажется, у меня предельно ангажированный взгляд.

Александр Гронский, из проекта «Москва 2022 — …»

Ты почувствовал, что твой глаз перенастроился?

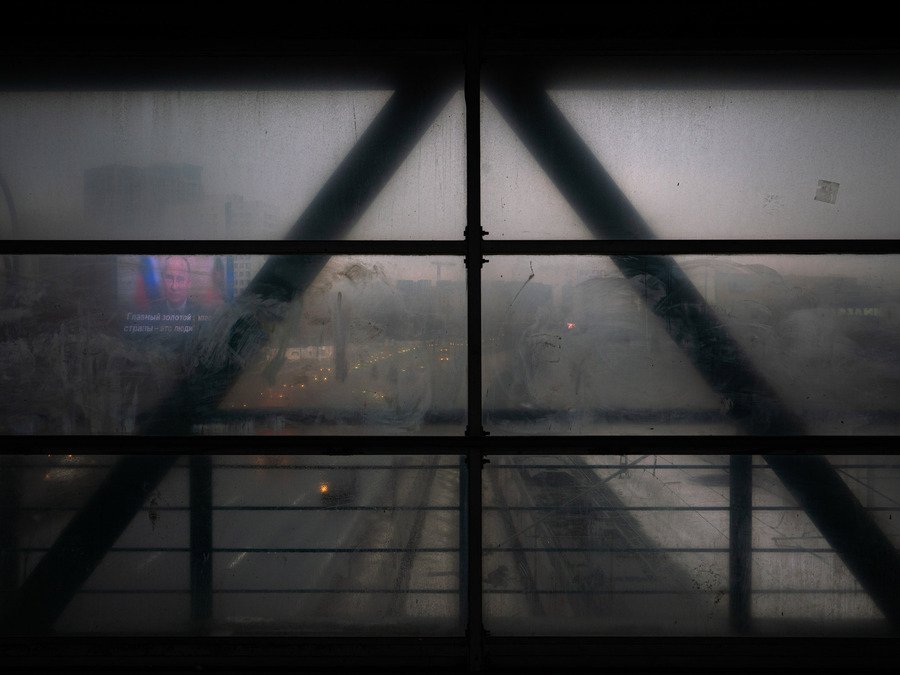

Радикально, конечно. Раньше я всегда дисквалифицировал фотографии с текстами. Именно потому что фотография с текстом — как с подписью, как с историей, а мы уже обсудили, какое у меня отношение к фотографиям, которые рассказывают историю. У фотографии появляется конкретный смысл, если в ней есть текст. Я не был доволен такими изображениями, обесценивал их. Но сейчас текст в городском пейзаже, в городском пространстве получил внеязыковые маркеры. Язык вдруг изменился, стал неуловимым, координатой безумия, потерял связь с означаемым. Сейчас иностранные подписчики постоянно спрашивают, что за надпись на баннере или билборде с фотографии. Но я чаще всего самоустраняюсь. Иногда кто-то переводит, но мало же перевести плакат, нужно объяснить весь контекст. Я понял, что сейчас эта история исключительно для русских.

Александр Гронский, из проекта «Москва 2022 — …»

Ну, и она очень ценна для русских. Фотография — это осмысленный взгляд. Ты включаешь в себе режим, когда ты видишь, а не просто смотришь, скользишь взглядом. Много людей предпочитают не видеть окружающее, а ты постоянно, настойчиво, каждодневно напоминаешь, что не видеть — невозможно.

Да и я очень сильно утрирую, конечно. Часто сейчас я снимаю билборды, не бумажные, а видео. Ну и, соответственно, это поток. То есть там идёт 10 реклам, каких-нибудь шампуней, квартир, машин. А потом что-нибудь всплывает между этим. Я жду, по полчаса иногда стою, нагнетаю.

Александр Гронский, из проекта «Москва 2022 — …»

Как ты хочешь показать свою текущую работу? Это будет книга?

Нет, книжку я не представляю. Сложно представить финальное воплощение, потому что столько разных контекстов, и ценность стала внеэстетической. Эффект создается ровно от подписи «Москва 2023». И это меняет взгляд. Сейчас у меня выборка, где-то 200 картинок, которые мне было бы жалко не показать.

Скажи, какой момент из всего съёмочного процесса тебе больше всего нравится? Съёмка, отбор, поиск темы?

Съёмка, наверное. С отбором сложно, потому что моё ощущение во время съёмки очень сильно влияет на меня потом. Влияет на восприятие собственных фотографий, потому что я помню момент, в который, как мне показалось, сложился кадр, прихожу вечером домой и уже знаю, какой дубль выберу. Но потом, через полгода, я просматриваю, и поражаюсь, как я мог выбрать тот кадр, если на самом деле лучший был, например, через три картинки. Так что, да, я всю радость получаю, когда хожу и снимаю.

Александр Гронский, из проекта «Пастораль»

Сколько фотографий ты обычно приносишь со съёмки? Много снимаешь?

Да, я вообще использую цифру на всю катушку. Особенно, если есть какие-то скопления людей, снимаю по 100, 200, 300 кадров. Я жду, когда люди как-то сгруппируются, иногда у меня бывает по 300 кадров, а потом их надо отобрать. Отбираешь, и получается шесть похожих, например. Каждый чем-то своим отличается. В общем, самое утомительное — это отбор.

Александр Гронский, из проекта «Пастораль»

Какие воплощения работы тебе нравятся больше? Выставки или книги?

Меня, на самом деле, всегда мучает материальность фотографии. У меня нет большого удовольствия, когда я вижу напечатанную фотографию. Цифровая картинка на экране мне нравится больше, чем на бумаге. Она гораздо больше по динамическому диапазону — я вижу больше нюансов, там действительно гораздо больше информации. И для меня лучший способ смотреть на изображение — это светящийся экран. Хотя, конечно, напечатанная в большом размере фотография выглядит хорошо. Там начинается другая история. Особенно это касается моей последней работы. То, что я сейчас снимаю, это часто довольно банальные виды: улица, люди, машины, дома, деревья. Но когда фотография на стене огромная, у неё появляется своя масса, подключается телесный опыт. Появляется пафос этого размера, и он меняет восприятие. Чем банальнее сюжет, тем большего размера хочется.

Есть ли у тебя любимая собственная фотография?

Сложно сказать, наверное, есть иррациональная привязанность к «Пасторали». Именно какое-то визуальное наслаждение: много деталей и некая гармония, лёгкая гармония. Я часто цитирую эту фразу Чарли Чаплина: «Крупный план — это всегда трагедия, а общий план — это всегда комедия». Мне кажется, это очень тонкое наблюдение, потому что, когда ты берёшь издалека, горизонт событий становится гораздо шире, люди уменьшаются, во всём появляется лёгкость, может быть, ирония, проблемы не кажутся неразрешимыми.

Александр Гронский, из проекта «Пастораль»

Классное наблюдение. А есть ли чужая любимая фотография? Или автор?

Наверно, Пол Грэм и Джефф Уолл. Они не похожи, но оба в такой тонкой материи фотографического. Хороших фотографий много, но эти авторы очень важных для меня нервных фотографий.

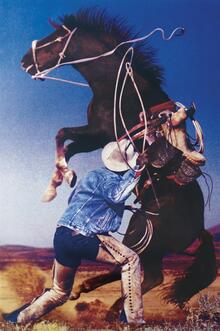

Пол Грэм, из проекта Troubled Land, 1984 — 1986

Как ты определяешь для себя фотографию?

На днях наткнулся на определение в «Британнике»: «Фотография не может выражать абстрактные смыслы». Хорошая точка. Здесь есть такой зазор, на самом деле, очень интересный. Не может — но выражает. Мне нравится это утверждение, потому что оно предполагает движение дальше. А что тогда выражает фотография? Почему нам кажется, что она выражает что-то абстрактное? Отвечая на эти вопросы, находишь напряжение, возникает фигура зрителя, называющего, интерпретирующего, и фигура фотографа тоже.

Что бы ты мог посоветовать молодым авторам?

Я очень давно хотел затеять какой-то фотокружок, в форме такой территории фоторазговоров. Но меня смущал общий посыл, потому что от образовательных инициатив всегда ждут результата: вот сейчас вы научитесь, и потом станете профессиональным фотографом, и потом — высокооплачиваемая профессия или выставка в музее. Фокус всего образовательного процесса на том, что будет после того, как ты станешь хорошим фотографом. А мне хочется отсечь эту часть и переместить фокус на другое: сделаешь классные фотографии — и хорошо. Нужно научиться получать радость от этого. А дальше уже как пойдёт: будет работа, не будет, будут выставки, не будет… Будет ли вообще интересно продолжать? Это всегда очень подвижно и может в любой момент как-то радикально перемениться. И это хорошо, и так бывает. Но, наверное, важно учиться получать какую-то форму радости. Тогда и с остальными вопросами легче.

Александр Гронский, из проекта «Пастораль»