Военные плакаты первой мировой войны США и Российской империи/СССР

Рубрикатор

1. Концепция 2. Визуальные стратегии: как создавался образ врага? 3. Конструирование героя: героизм неравнодушных 4. Плакат как «протомедиа»: призыв к финансовой поддержке 5. Вывод

Концепция

Плакаты Первой мировой войны превзошли утилитарную функцию агитации и превратились в мощный инструмент формирования коллективного сознания и конструирования новой мифологии. Их визуальные стратегии отражали ход войны, а также активно создавали архетипические образы Врага, Героя и Жертвы, которые по-разному воплощались в американской и российской/советской пропаганде. Они отражали глубинные различия в их политических и цивилизационных кодах. Американский плакат действовал как инструмент прагматичной консолидации нации против внешней угрозы, в то время как российский плакат стал полем «гражданской войны на бумаге», он эволюционировал от имперского патриотизма к революционной сатире и мифу о «новом мире».

В данном исследовании я постараюсь выявить и проанализировать специфику визуальных стратегий и конструируемых мифологем в плакатах стран-участниц Первой мировой войны (на примере США и России) для демонстрации их роли как активного инструмента формирования коллективной психики и идеологии.

Визуальное исследование основано на анализе плакатов США и России периода Первой мировой войны. Моя цель заключается в том, чтобы показать, что плакат был сложным визуальным элементом, который программировал сознание людей, через композицию, цвет, символы и образы он создавал понятные мифы, чтобы управлять эмоциями и поведением миллионов.

Визуальные стратегии: Как создавался образ Врага?

США

Keep these off the U.S.A. Buy more LIBERTY BONDS» Джон Уорнер Нортон

Композиция плаката предельно проста, текст и изображение выровнены по центру и имеют одинаковые пропорции, за счет этого создается основное напряжение. Сапоги, вписанные в тесный прямоугольник, дают чувство отсутствия свободы и нахождения «в клетке». Ощущение нехватки воздуха в графике приносит дискомфорт на эмоциональном уровне. Красные элементы, капли крови являются теми деталями изображения, которые отсылают к концепции жестокости, агрессии.

Балтимора Барклай МакКи. Рисунок публиковался в журнале «Baltimore Sun»

Немец изображен в виде скелета в каске, который выпускает ядовитый газ и сеет смерть на полях. Скелет это архетипический символ смерти. Использование этого образа говорит о том, что противник лишён всего человеческого, он и есть сама смерть. Враг представлен воплощением абсолютного зла, несущего гибель всему живому. Это оправдывает любые жертвы в борьбе с ним.

Американские плакаты создают образ абсолютного, почти мифического зла. Враг это не конкретный солдат, а абстрактная угроза. Такой образ был нужен, чтобы сплотить разнородное американское общество против внешней угрозы. Это был прагматичный ход: не нужно разбираться в политике, когда есть простое добро и абсолютное зло.

Россия

«Хочу быть Наполеономъ» Вадимъ

Плакат — карикатура на кайхера Германии, который с амбициями Наполеона остается калекой. Кайзер Вильгельм изображен в уродливо-комичном виде. Он имеет огромные планы, но выглядит, как калека на костылях, без ног, со сломанной рукой и отрезанными усами. Надпись «Что же, пожалуйста, мы поможемъ» является прямой насмешкой, обесцениванием его сил. Российские плакаты показывают: враг не страшен, а смешон и жалок. Такая сатира психологически очень эффективна, так как она снимает страх перед противником и поднимает боевой дух.

«У союзниковъ французовъ битыхъ нѣмцевъ полный кузовъ, а у братцевъ англичанъ драныхъ нѣицовъ цѣлый чанъ» Казимир Малевич

На плакате изображен русский лубок времен Первой мировой войны, созданный в 1914 году. Союзники собирают «битых» немцев, как урожай. Враг показан не как грозная сила, а как объект для насмешек, нечто неодушевлённое и несерьёзное. Также, важно посмотреть на соотношение размеров: два солдата выглядят огромными, мощными на фоне десятка немцев: превосходство и уничижение.

«Эй, султан, сиди-ка ты в Порте, правой рыла не попорти» Малевич совместно с Владимиром Маяковским

Здесь применяется та же стратегия: высмеивание. Это показывает, что в русской пропаганде образ внешнего врага часто строился не на страхе, а на его дискредитации.

Российские плакаты, особенно в начале войны, часто используют сатиру и гротеск. Здесь враг не ужасен, а смешон и нелеп. Его высмеивают, представляют калекой, изображают жалкое лицо и строят превосходство. Такое развенчание, как мне кажется, было ближе народной культуре и должно было поднять боевой дух, снять страх перед противником. Однако по мере углубления кризиса этот образ трансформируется: из внешнего и нелепого враг становится внутренним и классовым, что мы видим уже в советских плакатах 1917–1918 гг.

Конструирование героя

США

«дядя Сэм», Джеймс Монтгомери

Дядя Сэм, ставший символом Америки, через плакат обращается к читателю с призывом идти на службу. Художник выделил самые главные слова, которые будут приковывать взгляд.

Композиция динамична. Фигура персонажа указывает на зрителя и обращается к каждому лично. Шрифт крупный, лозунг короткий и повелительный. Указаны конкретные адреса вербовочных пунктов. Именно благодаря яркому персонажу плакат приковывает внимание и заставляет прочитать агитацию. Эмоциональный тон изображения прививает каждому личную ответственность. Исходя из плаката, герой — это тот, кто быстро и сознательно откликается на призыв. Плакат даёт чёткую инструкцию к действию.

«Not Just Hats Off To The Flag But Sleeves Up For It!» А. Х. Палмер

Мужчина в рабочей одежде закатывает рукава перед флагом, он выглядит решительным и уверенным. На фоне люди подкидывают шляпы. Символическое действие здесь противопоставляется пассивному уважению. Герой тыла — это трудяга, рабочий. Его героизм проявляется в активном труде. Это прагматичный призыв, который связывает работу на заводе с фронтовой победой. Наглядно и достаточно примитивно показано уважение к своей стране, готовность работать на ее благо.

«An Education for You. Join the Tanks U.S. Army» Дж.П. Уортон

Плакат апеллирует к людям, которые ищут не только службу, но и возможность получить образование и полезные навыки. Изображение мужчины, работающего с шестерёнкой, символизирует механическую и инженерную подготовку, которую можно получить в танковых войсках. Герой плаката очень мускулистый, зрителю через визуальный образ пытаются показать результат трудовой деятельности и службы. Контраст цветов еще больше выделяет персонажа на фоне, приковывает внимание. Здесь изображен не бой, а обучение. Героем становится тот, кто через службу инвестирует в свое будущее. Армия представлена не как место смерти, а как карьерный лифт и образовательный институт.

Американские плакаты обращаются к личной ответственности и прагматизму. «Дядя Сэм» смотрит прямо на зрителя, указывая на него пальцем, призыв адресован тебе лично. Герой — это тот, кто сознательно делает выбор: идет на службу или встаёт к станку. Труд здесь показывается как продолжение боя, но без трагизма, а, наоборот, как инвестиция в развитие.

Россия

Сергей Игнатьевич Свитославский. «Помогите несчастнымъ дѣтямъ»

Плакат призывает помочь детям сиротам. Акция «Красное яичко» была направлена на финансирование детских ночлежек. Центр композиции — образ несчастного дитя. Визуальный ряд вызывает острое чувство жалости и сострадания. Выделена дата и название акции для привлечения наибольшего внимания. Героем становится благотворитель, тот, кто проявляет милосердие. Плакат апеллирует не к долгу перед государством, а к общечеловеческим ценностям.

«На дом инвалидовъ» Иван Яковлевич Билибин

Изображение было призывом помощи ветеранам войны с инвалидностью. Офицер без руки стал олицетворением всех, кому не повезло в Первой Мировой. Самые важные слова автор написал большими буквами, лозунг диктует народу: его долг помочь искалеченным войнам.

Прослеживается контраст между гордой осанкой солдата и страшным увечьем, он создаёт мощный эмоциональный диссонанс. Ключевой визуальный приём — это текст-мост. Главная фраза расположена ровно по центру и служит прямым визуальным связующим звеном между страдающим солдатом и тем идеальным приютом, который для него предназначен. Плакат наглядно показывает: ваши деньги — это механизм, который превратит конкретного человека из жертвы войны в почетного жителя этого дома. В отличие от агрессивных призывов, этот плакат апеллирует к созиданию и долгу, показывает не ужас войны, а путь к его исправлению.

Визуальный акцент на увечье стал приёмом шоковой терапии, который работает сильнее любых слов.

Александр Викторович Моравов. «Жертвуйте на устройство дома для увечных воиновъ»

Визуальная стратегия этого плаката строится на контрасте, буквально разделяя композицию по горизонтали. Сверху мы видим призыв, крупный шрифт, легко читаемый текст. Снизу — суровая реальность, которая мотивирует нас помочь: раненый солдат во время боевых действий. Плакат призван вызвать жалость и наглядно показать, чем рискуют герои при совершении подвига. Его взгляд испуганный, что вызывает не просто жалость, а ощущение глубокой личной трагедии.

Степан Матвеевич Мухарский. «Жертвуйте семействам павших воинов-артистов варьете и цирка»

Визуальная стратегия плаката кардинально отличается от большинства агитационных материалов, он погружает зрителя в атмосферу праздника. Композиция плаката напоминает театральную афишу или яркую рекламу: динамичная и пёстрая. В центре представлен артист в костюме Арлекина, его поза и мимика полны комического отчаяния. Контраст между веселым, карнавальным стилем и трагическим содержанием призыва («павшим воинам-артистам») создает мощный эмоциональный резонанс. Плакат не ужасает, а вызывает горькую ностальгию, напоминая, что те, кто совсем недавно «веселил», теперь погибли. Яркие цвета и причудливые шрифты работают здесь на создание ощущения общности, призывают помочь «своим». Это апелляция не к долгу перед государством, а к чести и человеческой памяти.

В российских плакатах, призывающих к труду или помощи, контекст, который отличается от американского. Плакаты, направленные на мобилизацию рабочих, часто показывают не столько героический труд, сколько тяжелую, почти отчаянную необходимость. Акцент смещён на жертвенность. Ещё ярче это видно в плакатах, призывающих к помощи. Там используются образы детей-сирот и изувеченного офицера. Это апелляция к состраданию, милосердию и, что важно, к чувству вины и долга. Героем становится тот, кто помогает жертвам, а сами жертвы (инвалиды, сироты) — это напоминание о цене войны, которую несет вся страна.

Плакат как «протомедиа»: призыв к финансовой поддержке

США

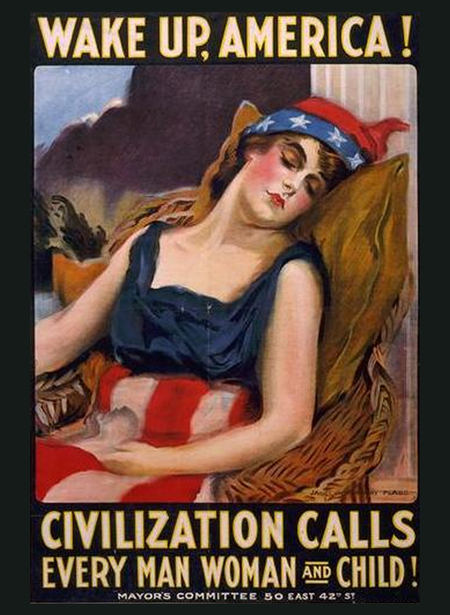

For the safety of womanhood

Текст доминирует над изображением. Призыв абстрактен и идеологизирован: безопасность женщин, детей, честь мужчин, свобода во всём мире. Это создаёт ощущение высокой, почти священной цели. Деньги здесь про вклад в защиту абстрактных, но фундаментальных ценностей западной цивилизации. Это возводит покупку облигаций в ранг морального выбора. Повторение ключевой фразы «for the» демонстрирует масштаб этой поддержки для разных категорий. Мать с ребенком находится выше всех остальных героев, они представляют ее священным образом, что вызывает одновременно и сочувствие, и уважение. Эмоции тоже играют важную роль: мы сопереживаем ангельскому и беспомощному ребенку, который сталкивается слишком близко с угрозой (острое оружие возле лица). Он крепко держится за национальный флаг, что дает зрителю понять важность государственной поддержки и защиты детей и матерей. Но эти герои нуждаются также и в поддержке каждого смотрящего.

Россия не была готова к войне, в связи с этим появился призыв о помощи армии деньгами. Это вылилось в целый ряд плакатов:

1. «Подписывайтесь на заемъ свободы» Борис Михайлович Кустодиев 2. «Военный 5½% заем» В. Варжанский 3. «Военный заём» Иван Алексеевич Владимиров

На представленных плакатах преобладает ярко красный цвет. Это можно трактовать по-разному: с одной стороны, красный напрямую ассоциируется с кровью, так авторы подчеркивают жертвенность войны и высокий уровень смертности. Зритель сопереживает такому масштабу потерь и хочет хотя бы денежным способом помочь стране.

С другой стороны, красный из-за своей визуальной красочности выглядит вызывающим и привлекающим внимание. В то время страна остро нуждалась в финансовой поддерджке, поэтому была необходимость максимально завлечь население.

Также, важно отметить использование именно женских образов в этих плакатах. Ведь изображение женщины в контексте войны вызывает большое сопереживание и уважение.

Авторы плакатов давили на эмоциональную и психологическую состовляющую каждого.

1. «Военный 5½% заемъ» А. А. Комаров 2. «Подписывайтесь на военный 5½% заемъ» Ефим Михайлович Чепцов

Краткость и четкость текстовой составляющей призыва и детально проработанные образы героев плакатов, их лица, которые максимально гиперболизированно показывают: мы нуждаемся в вашей помощи — все это работает на вынуждение человека отдать средства на помощь в военных действиях.

«Военный заем. Вперед, за Родину!» Алексей Федотович Максимов

На этом плакате зрителю дают понять: помогая финансово, вы становитесь тем, кто непосредственно влияет на ход войны.

Крупное изображение коня, стремящегося вперед, дает людям надежду на благоприятный финал сражений. Основная мысль: благодаря своему вкладу каждый способен стать частью великой победы.

Спокойная цветовая палитра и общее настроение плаката вселяют веру и надежду.

Вывод

Проведенное визуальное исследование плакатов Первой мировой войны наглядно демонстрирует, как по-разному США и Россия использовали визуальный язык для конструирования коллективного сознания. Несмотря на общую цель: мобилизовать население, их подходы оказались диаметрально противоположными, это отражает глубинные различия в политических и культурных кодах двух обществ.

Американский плакат стал образцом прагматичного визуального маркетинга. Его язык — это язык чёткости. Через мощные композиционные приёмы, (например, пронизывающий взгляд «Дяди Сэма», его палец, указывающий на зрителя) плакаты превращали абстрактные понятия свободы и безопасности в личный призыв к действию. Врага здесь не высмеивали, а демонизировали, представляли в виде безликой, абстрактной силы зла, что сплачало нацию перед внешней угрозой. Даже помощь жертвам войны показывалась как системный «проект» по реабилитации и трудоустройству. Визуальный ряд США был направлен вовне, на консолидацию нации через прагматизм.

Российский плакат, напротив, прожил на бумаге идеологическую трансформацию. Если ранние плакаты апеллировали к историческим архетипам (богатыри, православный долг), то с углублением кризиса визуальный язык стал инструментом разрушения старого и построения нового мира. Враг из объекта сатиры и народного глумления превратился во «внутреннего классового врага». Ключевой стратегией стала работа с глубокими эмоциями: не прагматизм, а жертвенность, не личный успех, а коллективное страдание. Плакаты, призывающие к помощи, делали акцент на шоковой терапии: прямой демонстрации увечий, сиротства, безысходности, они обращались к чувству сострадания и необходимости выполнения долга. Через плакаты мы видим историю двух цивилизаций, которые по-разному смотрели на войну.

Ласвелл Г. Техника пропаганды в мировой войне. — М., 1929.

Миронов Б. Н. Социальная история России. Спб., 2000 г. Т.1,2.

Мукосеев В. А. Военные займы России // Военные займы. Сб. статей под ред. М. И. Туган-Барановского. Пг., 1917.

Н. Н. Головин Военные мемуары 1914-1918. «Россия в Первой Мировой войне» Москва «Вече» 2014.

Требунских М. С. Военная тематика в плакатном искусстве России первой половины XX века // Молодой ученый. — 2015. — № 18. — С. 429-432.

Саутер Дж. Плакаты Первой мировой войны. — М., 2008.