Портрет как социальная маска: парадный и камерный портреты XVIII–XIX веков

Концепция: диалектика и видимость власти

Портрет в европейской культуре, особенно в период между XVIII и XIX веками, не был просто фиксацией физического сходства. Он являлся мощным инструментом социальной инженерии и утверждения власти, функционируя как тщательно сконструированная визуальная маска, предназначенная для трансляции строго определённой повестки. С эпохи Ренессанса портреты служили для подтверждения присутствия, демонстрации богатства, утверждения легитимности династий и увековечения вклада выдающихся лидеров и пионеров. Однако в XVIII веке, в эпоху Просвещения, функция портрета значительно расширилась, включив в себя попытку передать не только облик, но и личность, индивидуальность и эмоциональное состояние субъекта.

Именно эта двойная задача — отразить индивидуальность и одновременно служить социальному статусу — делает портрет ключевым объектом для критического анализа. Любое изображение, созданное по заказу, представляет собой намеренную постановку. Художник, работая в тесном сотрудничестве с патроном, конструирует многослойную повестку (сознательную или бессознательную), которая определяет, как будет воспринят субъект. Эта постановка всегда направлена на утверждение личных качеств (таких как сила, благоразумие или лидерство) и социального положения (политик, землевладелец, матриарх).

«Достопочтенная Миссис Грэм» (Томас Гейнсборо, 1777)

Однако искусство портрета изначально было глубоко элитарным. Доступ к этой дорогостоящей роскоши был ограничен исключительно европейскими колонистами или иммигрантами в ранней республике — теми, кто обладал достаточным экономическим капиталом и домом, чтобы разместить произведение. Это фундаментальное ограничение заложило основу для визуальной иерархии, в которой право на увековечение, на психологическую глубину и, в конечном счёте, на историческую память было напрямую связано с классом и расой.

Настоящее исследование деконструирует эту «маску привилегии», анализируя не столько то, кого показывали, сколько то, кого прятали, вытесняли или инструментализировали для достижения эффекта величия и добродетели. Портрет элиты требовал не только демонстрации собственного мира, но и стирания следов труда, неравенства и колониальной эксплуатации, которые этот мир обеспечивали. Фигуры, не вписывающиеся в социальный или физический канон — слуги, бедные, расовые «другие», а также старые, больные или «неканоничные» тела — вынуждены были принять роль невидимых активов, фоновых теней или объектов экзотизации.

Анализируя диалектику парадного и камерного портретов XVIII–XIX веков, можно увидеть, как элита постоянно меняла свою визуальную стратегию, чтобы соответствовать изменившимся социальным требованиям. Если в XVIII веке доминировал открытый показ роскоши (Рококо), то в XIX веке, на фоне усиления буржуазии и роста социального критицизма, акцент сместился на психологическую глубину, домашность и моральную респектабельность (Романтизм и Неоклассицизм). Независимо от стилистических трансформаций, механизм исключения оставался неизменным: портрет всегда служил целям тех, кто имел возможность его заказать, кодируя их идеалы и одновременно маргинализируя всех, кто находился за пределами этого привилегированного кадра.

Рубрикатор:

1. Парадный фасад: конструирование аристократического и буржуазного идеала. 2. Тени в кадре: невидимые и вытесненные фигуры. 3. Тела вне канона: старость, болезнь и отклонение. 4. Вывод: структура зеркала и тень истории.

I. Парадный фасад: конструирование аристократического и буржуазного идеала

Риторика величия: парадный портрет XVIII века

Парадный портрет XVIII века являлся высшей формой социального позиционирования. Он оперировал строгим языком символов, костюмов и окружения, подчеркивавших наследственную власть, династическую преемственность и неоспоримый статус модели.

«Портрет Марии-Антуанетты с розой» (Элизабет Виже-Лебрён, 1783)

Символ парадного портрета и утверждения власти, демонстрирующего богатство, статус и тщательно сконструированную публичную маску.

Императив роскоши и формальности

В течение большей части XVIII века французская мода устанавливала стандарты для всей Европы, делая акцент на формальности и роскоши. Мужчины носили шелковые или шерстяные костюмы-тройки, а женщины — платья из шелка или хлопка, зачастую с панье (панье — каркас для юбок), придававшими силуэту особую пышность. Эти детали, меняясь от десятилетия к десятилетию, служили яркими признаками роскоши. Немаловажную роль играло и окружение: на портретах часто изображались атрибуты, указывавшие на военные, профессиональные или интеллектуальные достижения либо принадлежность к определённой социальной роли.

Гендерные конвенции и символизм

Портреты следовали жёстким гендерным конвенциям эпохи. Мужские образы подчеркивали суверенитет, военную мощь, дипломатическую или иную общественную значимость; символика — ордена, регалии, миниатюры — указывала на особый статус. Женские портреты предлагали более широкий спектр тем (материнство, вдовство, семейные связи), однако всегда были подчинены традиционным, ограничивающим и эстетически нормативным канонам. Женская автономия зачастую вытеснялась — акцент делался на идеалах красоты и добродетели, необходимых для репрезентации социального порядка.

«Портрет Карла III» (1716-1788)

Яркий пример мужского парадного портрета с акцентом на регалии, военную и династическую символику. Испанская версия европейской придворной моды XVIII века.

«Портрет Екатерины-законодательницы в храме богини Правосудия» (Дмитрий Левицкий, 1783)

Классика парадного портрета, где каждый элемент работает на утверждение государственности и личной харизмы.

Стилистический диспут: рококо против неоклассицизма

К концу XVIII века произошла существенная стилистическая и идеологическая смена. Рококо характеризовалось асимметрией, орнаментальностью, яркими цветами и «легкомысленным» содержанием, акцентируя чувственные удовольствия и внешнее великолепие. Неоклассицизм возник как стилистическая и идеологическая альтернатива, подчеркивая прямые линии, простоту форм, скромность цветовой палитры и ориентацию на классические (античные) ценности, вроде моральной чистоты и серьёзности. Этот сдвиг был тесно связан с политикой эпохи Просвещения, вызовом старым традициям, новыми представлениями о религии, науке и личности. Роскошь и фривольность рококо стали ассоциироваться с моральным упадком аристократии, что способствовало росту критики и, в частности, Французской революции. Для сохранения легитимности элита вынуждена была кардинально менять визуальные стратегии. Один из самых очевидных примеров — эволюция портретов Марии-Антуанетты: переход от рококо к неоклассике отражал сдвиг от демонстрации богатства к фокусировке на материнских и моральных качествах.

«Мадемуазель Каролин Ривьер» (Жан-Огюст-Доминик Энгр, 1806)

Пример перехода к новой эстетике неоклассицизма — форма сохраняет парадные черты, но появляется скромность, простота, классические контуры.

Камерный портрет и визуализация буржуазной души

С началом XIX века и усилением позиций буржуазии акцент в портрете перемещается от парадной репрезентативности к интимной психологической глубине и теме частной жизни.

«Автопортрет» (Орест Кипренский, 1812)

Пример интимного портрета с выраженным личным эмоциональным состоянием; символ нового понимания личности в искусстве романтизма.

«Портрет Адама Швальбе» (Орест Кипренский, 1804)

Один из первых камерных портретов, демонстрирующий индивидуальность в бытовом, ненарочито интимном контексте.

Культ индивидуальности и эмоций.

Под влиянием романтизма (чувства, эмоции, интуиция как равноправные разуму способы познания мира), портреты всё чаще акцентировали индивидуальное воображение и субъектный опыт. Художники, такие как Эжен Делакруа, использовали экспрессивную манеру письма для передачи чувств, психологического состояния. Для среднего класса портрет становится визуальным повествованием о доме, достижениях и респектабельности; детали (одежда, интерьер, аксессуары) тщательно подбираются для демонстрации статуса. Такая идеализация формирует желаемый публичный образ, иногда маскируя внутренние тревоги класса, ориентированного на социальную мобильность.

«Фредерик Шопен» (Эжен Делакруа, 1798)

Портативность и доступ к изображению.

Развитие технологий в этом периоде позволило расширить доступ к личному портрету. Наряду с крупными полотнами популярностью пользовались миниатюры (акварель, пастель на слоновой кости), служившие интимными дарами и хранившиеся на теле, а также часто включавшие траурную символику. Появление фотографии (дагерротипы с 1840-х, carte-de-visite с 1850-х годов) демократизировало портретный жанр, открыв доступ к нему более широким слоям населения. Тем не менее ранние фотографии всё ещё были достаточно дороги для массового потребителя.

«Портрет неизвестной в белом платье» (Владимир Гау, 1843)

Акварельная миниатюра, характерная для буржуазного портретного жанра середины XIX века.

II. Тени в кадре: невидимые и вытесненные фигуры

Самая критически важная функция портретной маски заключалась в том, чтобы сделать социальное неравенство невидимым или представить его как естественное, добродетельное состояние. Анализ фигур, вытесненных на периферию или полностью исключённых из кадра, раскрывает подлинные структуры власти XVIII и XIX веков.

Слуги: статусный символ и незримый труд

Слуги, будучи частью большинства больших домохозяйств, включались в портреты в качестве символов, а не самостоятельных личностей. Их присутствие служило визуальным подтверждением статуса и богатства работодателя.

«Менины» (Диего Веласкес, 1656)

Одна из самых известных сцен, демонстрирующих дворцовую иерархию: слуги присутствуют в кадре не как личности, а как инструмент фиксации статуса королевской семьи.

Парадокс видимости и невидимости.

Идеальный слуга должен был быть одновременно видимым и невидимым. Видимость: их полированный внешний вид, часто подчеркнутый ливреей, открыто утверждал статус хозяев. Невидимость: при этом их нескончаемый труд оставался за кадром, не нарушая нарратив безмятежного богатства.

Слуги изображались как подчинённые, символические и функциональные фигуры. Например, в живописи конца XVII века слуга мог буквально располагаться под госпожой, выполняя грязную работу, например, мытьё ног, тем самым визуально закрепляя иерархию.

В XIX веке, особенно в викторианскую эпоху, понятие службы было жёстко кодифицировано. Униформы, ставшие нормой, подавляли любую индивидуальность и усиливали классовую сепарацию. Люди, работавшие в услужении, не могли позволить себе собственный портрет, поэтому оставались фоновыми фигурами или «удобными моделями» по прихоти художника или патрона.

«Портрет леди с горничной» (Жан-Этьен Лиотар, ок. 1750)

Горничная изображена вторым планом, в униформе, выражая подчиненную и символическую функцию через композицию и детали.

Критический анализ интерьеров XIX века демонстрирует намеренное отсутствие труда: изображения дорогих предметов — люстр, бюстов, каминов — не дополнялись фигурами рабочих, обеспечивающих чистоту и уход. Это отсутствие становится ключом к пониманию экономики изображения: право на индивидуальность, психологическую глубину и историческую память было напрямую связано с классовым и экономическим капиталом. Только те, кто мог инвестировать в портрет, имели шанс закрепить своё имя и образ для потомков

«Групповой портрет стрелков амстердамской гвардии» (Рембрандт, 1642)

На заднем плане присутствуют фигурымальчиков-слуг, подчеркивающие иерархию, богатство и статус, но без права на индивидуальность.

Не-белые фигуры: колониальная экзотизация и акт стирания

Чернокожие фигуры в европейском портрете XVIII века играли роль, отличную от белых слуг: они становились мощными маркерами имперского богатства и колониальных связей.

Предположительно, портрет Марии Анны де Бурбон (1666–1739), дочери Людовика XI

Чернокожая служанка изображена сбоку, часто в восточной или турецкой одежде, подчеркивающей экзотичность происхождения.

«Олимпия» (Эдуард Мане, 1863)

Знаменитая французская картина с чернокожей служанкой Лаурой, подносящей цветы. Присутствие героини подчеркивает иерархичность и экзотизацию.

Инструментализация и символизм.

Чернокожие слуги, часто изображаемые в экзотических головных уборах, объединявших африканские, индийские и арабские элементы, располагались на периферии роскошной обстановки. Их присутствие ассоциировалось с трансатлантической торговлей и новыми товарами, как сахар, кофе, шоколад — маркерами богатства хозяина, полученного через колониальные предприятия.

Включение чернокожих слуг имело аспирационный характер и отражало стремление патрона к демонстрации статуса. В картинах вроде «Модный брак» Уильяма Хогарта (1745) подающий шоколад чернокожий человек символизирует колониальное богатство. Покупка чернокожих людей сравнивалась с приобретением произведений искусства, а «патрон» подразумевал как владельца рабов, так и покровителя искусств.

«Модный брак: Будуар графини» (Уильям Хогарт, 1745)

Стереотипизация и экзотизация.

Изображения не-белых фигур часто сводились к стереотипным образам. В ранней Америке они были минимализированы и представлялись в унизительных стереотипах, например, на рекламе беглых рабов, где акцентировались отличительные признаки и шрамы — недопустимо для описания белых лиц.

В XIX веке интерес Европы к не-Западному искусству, подпитываемый торговлей и выставками, усилил экзотизм. Даже когда художники включали элементы азиатских и африканских культур, это происходило через призму романтизированного «другого», часто без подлинной культурной чувствительности.

«Portrait of Dido Elizabeth Belle Lindsay and Lady Elizabeth Murray» (Иоганн Зоффани, 1779)

Двойной портрет, где Дидо изображена вместе с белой женщиной, хотя и в явном подчиненном положении.

Активное историческое стирание.

Наиболее радикальная форма исключения XIX века — намеренное закрашивание чернокожих фигур. В условиях растущих расовых предрассудков и дебатов об отмене рабства владельцы стремились стереть доказательства расовой иерархии. Известен случай с закрашенной фигурой порабощенного юноши Белизера в американской живописи XIX века — прямой акт исторического и расового стирания. Подобное происходило и при удалении признаков статуса, например, кружева с портретов «свободных цветных женщин», чтобы принизить их статус.

Переход от включения не-белых фигур как маркеров власти (XVIII век) к их стиранию (XIX век) показывает, что социальная маска элиты требовала не только демонстрации силы, но и обеления истории, стирания следов колониальной жестокости.

«Семейный портрет с Белиэзиром» (Жак Аманс, 1837) Знаковый случай «акта стирания»: фигура чернокожего мальчика была закрашена в XX веке, чтобы «обелить» семейную память. Портрет восстановили в 2023 г.

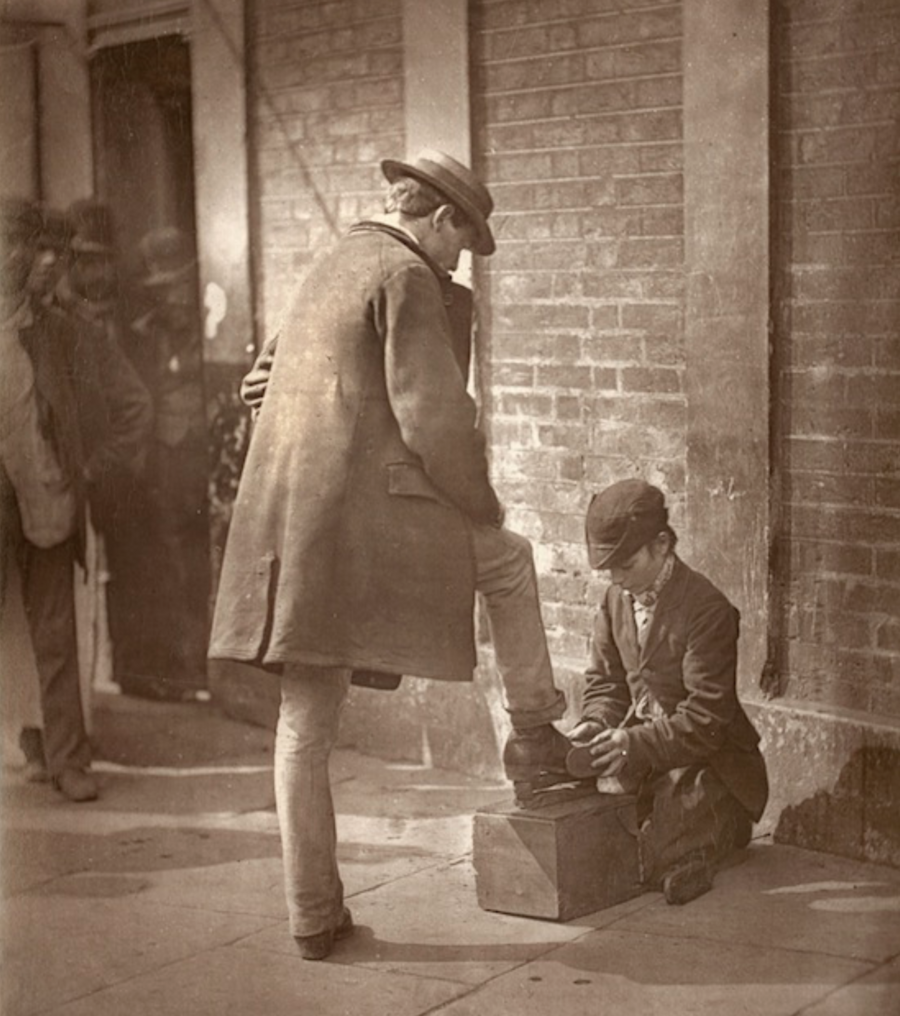

Бедные: от объекта жанра к спектаклям нищеты

«Прачка» (Джакомо Черути, прим. 1723 г.)

Согласно академической иерархии жанров, бедных и людей низкого статуса почти полностью исключали из престижных портретов. Они становились персонажами жанровой живописи, считавшейся «вульгарной» и находившейся ниже исторической и аристократической живописи. Тем не менее, встречались исключения, демонстрирующие сложную динамику власти и потребления. Например, работы Джакомо Черути XVIII века — суровые, реалистичные портреты нищих («Pitocco seduto», около 1730 г.) — интенсивно коллекционировались знатыми Брешии.

Такие картины были «невозможны» для вкуса эпохи и функционировали скорее как «репортажи»: они удовлетворяли интеллектуальное любопытство аристократии или играли роль демонстрации снисходительной благотворительности. Таким образом, искусство бедности укрепляло социальный и моральный капитал богатого патрона.

«Два нищих» (Джакомо Черути, 1737 г.)

Во второй половине XIX века развитие фотографии и реализма привело к более объективному освещению низших и средних классов. Реалисты (Люк Филдс) и фотографы (Джон Томсон) стали изображать повседневную жизнь и социальную нужду, обращая медиа к социальной критике.

«Доктор» (Сэмуэль Люк Филдс, 1891)

Типичное для конца XIX века показательное изображение нищеты, где врач помогает ребенку из бедной семьи.

«Street Life in London» (Джон Томсон, 1877)

Альбом ранней социальной фотографии: портреты нищих, бедняков и рабочих Лондона, отражающие реалии викторианской нищеты.

III. Тела вне канона: старость, болезнь и отклонение

Портретная маска элиты требовала не только социального, но и физического превосходства. Тела, отклонявшиеся от идеалов молодости, здоровья и физической безупречности, систематически исключались или подвергались радикальной ретуши.

Императив идеализации: отрицание смерти и болезни

В отличие от XVII века, когда такие художники, как Рембрандт, могли реалистично изображать признаки старения и болезней, в XVIII–XIX веках в портрете доминировал императив идеализации. Особенно женский образ подчинялся ограничивающим эстетическим конвенциям, требовавшим молодости и красоты.

«Портрет старушки» (Рембрандт Харменс ван Рейн, 1654)

«Портрет пожилого старика в красном» (Рембрандт Харменс ван Рейн, 1643–1645)

Тело как привилегия.

Право на идеальный портрет было не только социальным, но и физическим. Здоровье и физическая безупречность выступали необходимой предпосылкой для демонстрации добродетели и силы. Больные или стареющие тела исключались из парадного нарратива — они намекали на уязвимость и смертность, то есть противоречили образу вечного величия.

Посмертное маскирование.

Наиболее ярким примером активного отрицания биологической реальности выступает практика посмертных портретов XIX века, особенно популярная в Америке. В этих портретах, заказываемых семьями для работы с горем утраты, умершие (часто дети) изображались так, будто они «живы и здоровы». Художники намеренно ретушировали черты, придавая покойным румянец и блеск глаз. Семьи стремились зафиксировать память о близком человеке в его самый здоровый момент. Художественный процесс превращался в акт маскирования: живопись отрицала биологическую реальность болезни и смерти, конструируя идеальный, вечный образ и устраняя травматические воспоминания о немощи и увядании.

Портреты усопших детей, где они представлены с подчеркнутой «естественной» живостью, несмотря на смерть — один из ярких примеров не только художественного, но и отрицания биологической реальности.

От аномалии к патологии: медицинский дискурс XIX века

Изображения физических отклонений и инвалидности исторически маргинализировались. До XIX века в искусстве часто использовалась морализаторская рамка: «уродство» ассоциировалось с человеческим грехом, а люди с ограниченными возможностями становились социальными изгоями.

«La Monomane de l’envie» (Теодор Жерико, 1822–1823)

Конструирование нормативного тела.

Искусство XVIII–XIX веков активно участвовало в культурном конструировании нормативного тела. Люди с физическими отличиями вытеснялись из сферы портрета и переходили в жанровое пространство, где становились либо объектами социального комментария, либо — что значительно тревожнее — объектами медицинского или коммерческого зрелища. С развитием научной медицины в XIX веке инвалидность была переклассифицирована: она перестала быть моральной или богословской проблемой и стала «нарушением функционирования тела» (impairment). Новая медицинская модель инвалидности определяла людей через их дефекты, превращая их в пациентов, нуждающихся в лечении, что способствовало сегрегации и зависимости от профессиональной помощи.

Параллельно изображения тел, выходящих за рамки канона, часто эксплуатировались в контексте «фрик-шоу». Этот коммерческий и развлекательный контекст подчеркивал их статус как объектов зрелища, инструментализировал их для демонстрации власти и привилегий зрителей. Таким образом, если элита идеализировала собственное тело, то неконвенциональные тела подвергались либо стиранию, либо превращению в объекты патологии или зрелища.

Раскрашенная гравюра «Однорукий инвалид»» (Никола Туссен-Шарле, 1815–1820)

Однорукий ветеран представлен как одновременно герой и «объект сострадания», между гражданским и медицинским жанром.

Рисунок «Инвалид» (по картине Людвига Кнауса, 1940 г.)

Кнаус изобразил городского инвалида как обычного героя повседневности, выведя фигуру за пределы нормативного портрета.

IV. Выводы: структура зеркала и тень истории

Портрет XVIII–XIX веков функционировал как сложная социальная маска, тщательно откалиброванный инструмент, который не просто отражал, но и конструировал реальность для привилегированного класса. Это было одновременно зеркало и экран. Как зеркало — он отражал тщательно выстроенный идеал: величие аристократии, моральную добродетель и психологическую глубину буржуазии. Как экран — он скрывал социальную жестокость и эксплуатацию, на которых базировалось это величие.

Анализ динамики между парадным и камерным портретами показывает, как элита адаптировалась к меняющимся историческим требованиям. Переход от показной роскоши Рококо к подчеркнутой морали Неоклассицизма, а затем к культу буржуазной домашности демонстрирует постоянную потребность в моральной легитимации. Маска менялась, но её основная функция — закрепление иерархии — оставалась неизменной.

Ключом к деконструкции этой маски являются невидимые фигуры. Слуги, вытесненные на задний план и лишённые индивидуальности, символизируют невидимый труд, который обеспечивал досуг и чистоту господ. Не-белые фигуры, сначала включённые как маркеры колониального капитала, а затем активно стираемые или закрашиваемые в XIX веке, являются прямым доказательством исторической ревизии, направленной на обеление нарратива о европейском богатстве. Наконец, исключение неканоничных тел (болезненных, старых, инвалидов) подтверждает, что право на идеальную, увековеченную в искусстве форму было высшей физической и социальной привилегией.

Критическая деконструкция этих произведений не умаляет их художественной ценности, но переопределяет их как монументальные исторические документы, требующие этического прочтения. Невидимые фигуры, стертые из композиции, становятся тенью истории, раскрывающей механизмы власти, определявшие визуальную культуру и социальное исключение в течение этих двух эпох. Понимание того, кого портрет решил скрыть, позволяет нам прочитать историю заново и осознать, как эстетика привилегии систематически строилась на фундаменте визуального и экономического неравенства.

Portrait Painting in England, 1600–1800 — The Metropolitan Museum of Art, дата последнего обращения: ноября 24, 2025, https://www.metmuseum.org/essays/portrait-painting-in-england-1600-1800

What are Portraits and Portraiture in Art: An Overview — - Whataportrait, дата последнего обращения: ноября 24, 2025, https://www.whataportrait.com/blog/portraits-portraiture-art-overview/

Portraiture in Renaissance and Baroque Europe — The Metropolitan Museum of Art, дата последнего обращения: ноября 24, 2025, https://www.metmuseum.org/essays/portraiture-in-renaissance-and-baroque-europe

High Society: British Female Portraiture of the Eighteenth Century Report — Friends of York Art Gallery, дата последнего обращения: ноября 24, 2025, https://www.friendsofyorkartgallery.co.uk/wp-content/uploads/2021/06/Report-2020-2021-Grace-England-Female-Portraiture-of-the-Eighteenth-Century.pdf

'Telling Objects' — Miniatures as an Interactive Medium in Eighteenth-Century Female European Court Portraits — OpenEdition Journals, дата последнего обращения: ноября 24, 2025, https://journals.openedition.org/episteme/5399

Faces of America: Portraits | National Gallery of Art, дата последнего обращения: ноября 24, 2025, https://www.nga.gov/educational-resources/uncovering-america/faces-america-portraits

Romanticism Movement Overview | TheArtStory, дата последнего обращения: ноября 24, 2025, https://www.theartstory.org/movement/romanticism/

Reflections of an Era: Identity & Social Commentary in 19th-Century Portraiture — ArtsDot.com, дата последнего обращения: ноября 24, 2025, https://artsdot.com/en/articles/reflections-of-an-era-identity-social-commentary-in-19th-century-portraiture-en/

Classical era rococo vs. neoclassical | briyonker — WordPress.com, дата последнего обращения: ноября 24, 2025, https://briyonker.wordpress.com/2015/03/08/classical-era-rococo-vs-neoclassical/

1700-1709 | Fashion History Timeline, дата последнего обращения: ноября 24, 2025, https://fashionhistory.fitnyc.edu/1700-1709/

The Rococo and Neoclassicism — Introduction To Art — Boise State Pressbooks, дата последнего обращения: ноября 24, 2025, https://boisestate.pressbooks.pub/arthistory/chapter/rococo-and-neoclassicism/

Mementos of Affection — Google Arts & Culture, дата последнего обращения: ноября 24, 2025, https://artsandculture.google.com/story/mementos-of-affection-cincinnati-art-museum/kgUx-6ikEsZhIA?hl=en

Portraiture and Early Modern Diplomatic Culture In 1567 Margaret of Parma — Oxford University Research Archive, дата последнего обращения: ноября 24, 2025, https://ora.ox.ac.uk/objects/uuid:c7487528-d4c9-4aaa-8324-8a5043808597/files/mac4446e4c2afeec788e9b3429f0ab085

Servants | Art UK, дата последнего обращения: ноября 24, 2025, https://artuk.org/discover/topics/servants

Visible and invisible: visions of domestic service | Art UK, дата последнего обращения: ноября 24, 2025, https://artuk.org/discover/stories/visible-and-invisible-visions-of-domestic-service

THE BLACK FIGURE IN 18th CENTURY ART — The Johnston Collection, дата последнего обращения: ноября 24, 2025, https://johnstoncollection.org/THE-BLACK-FIGURE-IN-18th-CENTURY-ART~68391

How (and Why) Was Black Identity Erased in Art? | TheCollector, дата последнего обращения: ноября 24, 2025, https://www.thecollector.com/black-identity-erased-art/

Exoticism in the Decorative Arts — The Metropolitan Museum of Art, дата последнего обращения: ноября 24, 2025, https://www.metmuseum.org/essays/exoticism-in-the-decorative-arts

Exoticism: Meaning & Impact on Art Styles — StudySmarter, дата последнего обращения: ноября 24, 2025, https://www.studysmarter.co.uk/explanations/art-and-design/art-and-design-theory/exoticism/

Elevating the everyday: genre painting through the ages | Art UK, дата последнего обращения: ноября 24, 2025, https://artuk.org/discover/stories/elevating-the-everyday-genre-painting-through-the-ages

Why would the rich showcase the poor: the art of Giacomo Ceruti — Conceptual Fine Arts, дата последнего обращения: ноября 24, 2025, https://www.conceptualfinearts.com/cfa/2023/03/30/why-would-the-rich-showcase-the-poor-the-art-of-giacomo-ceruti/

At Getty Museum, Giacomo Ceruti spotlights the poor, outcasts — Angelus News, дата последнего обращения: ноября 24, 2025, https://angelusnews.com/arts-culture/getty-ceruti-poor/

Dispelling the Myths Surrounding Nineteenth-Century British Art, дата последнего обращения: ноября 24, 2025, https://www.shafe.co.uk/wp-content/uploads/02-Portrait-Painting.pdf

Diseases of Old Age in Two Paintings by Rembrandt — PMC — NIH, дата последнего обращения: ноября 24, 2025, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4624086/

Five Frequent Topics of Western Painting — Maryanne Fisher, дата последнего обращения: ноября 24, 2025, http://maryannefisher.ca/wp-content/uploads/2013/09/Fisher_Meredith_art_TER.pdf

Posthumous Portraiture — Art of the American South — The University of Alabama, дата последнего обращения: ноября 24, 2025, https://southernart.ua.edu/posthumous-portraiture/

The image of a disabled person in art through the ages — PMC — NIH, дата последнего обращения: ноября 24, 2025, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11538832/

Disability in Art History, дата последнего обращения: ноября 24, 2025, https://arthistoryteachingresources.org/lessons/disability-in-art-history/

«Адам Карлович Швальбе (отец художника)» / Орест Кипренский, 1804. Русский музей. Режим доступа: https://rusmuseumvrm.ru/data/collections/painting/17_19/zh-5128/index.php (дата обращения: 25.11.2025)

«Бельрезер и дети Фрей» / неизвестный художник. The Metropolitan Museum of Art. Режим доступа: https://en.wikipedia.org/wiki/Bélizaire_and_the_Frey_Children (дата обращения: 25.11.2025)

«Дидо Элизабет Белль» / неизвестный художник. Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Dido_Elizabeth_Belle.jpg (дата обращения: 25.11.2025)

«Доктор» / Люк Филдес, 1891. Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_(%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0) (дата обращения: 25.11.2025)

«Достопочтенная миссис Грэм» / Томас Гейнсборо, 1775–1777. Режим доступа: https://art.biblioclub.ru/picture_72031_dostopochtennaya_missis_grem/ (дата обращения: 25.11.2025)

«Карл III (король Испании)» / Г.-В. Швейкхардт или Франсиско Гойя (варианты атрибуции), конец XVIII в. Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_III_(%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8)#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB: Carlos_III_de_Espa%C3%B1a_(Biblioteca_Nacional_de_Espa%C3%B1a).jpg (дата обращения: 25.11.2025)

«Кипренский, Орест Адамович» (биография художника). Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%D0%9E%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 (дата обращения: 25.11.2025)

«Леди в турецком костюме и ее служанка» / Жан-Этьен Лиотар, XVIII век. Режим доступа: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0f/Jean-Etienne_Liotard_-A_Lady_in_Turkish_Dress_and_Her_Servant-_Google_Art_Project.jpg (дата обращения: 25.11.2025)

«Лондонская уличная фотография XIX века от Джона Томсона» / Джон Томсон, XIX век. Режим доступа: https://cameralabs.org/4088-londonskaya-ulichnaya-fotografiya-19-veka-ot-dzhona-tomsona-john-thomson (дата обращения: 25.11.2025)

«Мария-Антуанетта с розой» / Элизабет Виже-Лебрен, 1783. Версаль. Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%82%D1%8B_%D1%81_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B9 (дата обращения: 25.11.2025)

«Менины» / Диего Веласкес, 1656. Прадо. Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%8B#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB: Las_Meninas_(1656), _by_Velazquez.jpg (дата обращения: 25.11.2025)

«Модный брак» (цикл картин)/ Уильям Хогарт, 1743-1745. Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BA_(%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD) (дата обращения: 25.11.2025)

«Мономанка зависти» / Теодор Жерико, 1822. Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:La_Monomane_de_l%27envie.jpg#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB: La_Monomane_de_l’envie.jpg/2 (дата обращения: 25.11.2025)

«Ночной дозор» / Рембрандт ван Рейн, 1642. Рейксмузеум, Амстердам. Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80_(%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0) (дата обращения: 25.11.2025)

«Олимпия» / Эдуард Мане, 1863. Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D1%8F_(%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B5)#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB: Manet, Edouard-_Olympia, _1863.jpg (дата обращения: 25.11.2025)

«Портрет мадемуазель Каролины Ривьер» / Жан Огюст Доминик Энгр, 1806. Лувр. Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82_%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%83%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%A0%D0%B8%D0%B2%D1%8C%D0%B5%D1%80#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB: Mademoiselle_Caroline_Rivi%C3%A8re_-Jean-Auguste-Dominique_Ingres-_Mus%C3%A9e_du_Louvre_Peintures_MI_1447.jpg (дата обращения: 25.11.2025)

«Портрет» (выборки, музей Тропинина)/ неизвестный автор. Режим доступа: https://tropinin.museum-online.moscow/entity/OBJECT/2665?page=3&query=%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82&index=148 (дата обращения: 25.11.2025)

«Портрет Екатерины II — законодательницы в храме богини Правосудия» / Дмитрий Левицкий, 1783. Русский музей, Санкт-Петербург. Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_II_%E2%80%94_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%B2_%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5_%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F (дата обращения: 25.11.2025)

«Портрет Каролины Ривьер» / Жан Огюст Доминик Энгр, 1806. Режим доступа: https://gallerix.ru/album/Louvre/pic/glrx-1761665292 (дата обращения: 25.11.2025)

«Портрет Марии-Антуанетты с розой» / Элизабет Виже-Лебрен, 1783. Версаль. Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%82%D1%8B_%D1%81_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B9 (дата обращения: 25.11.2025)

«Портрет испанского короля Карла III» / Г.-В. Швейкхардт, 1770–1785. Режим доступа: https://pgkuskovo.ru/portret?id=portret-ispanskogo-korolya-karla-iii (дата обращения: 25.11.2025)

«Портрет» (сайт ru.artsviewer.com: Делакруа, подборка). Режим доступа: http://ru.artsviewer.com/delacroix-home.html (дата обращения: 25.11.2025)

«Социальная экспозиция музея» (museum.social-tech.ru, экспонат 67-3). Режим доступа: https://museum.social-tech.ru/eksponat/67-3/ (дата обращения: 25.11.2025)

«Социальная экспозиция музея» (museum.social-tech.ru, экспонат 281-2). Режим доступа: https://museum.social-tech.ru/eksponat/281-2/ (дата обращения: 25.11.2025)

«Файл: La_Monomane_de_l’envie.jpg» (портрет психиатрической больной)/ Теодор Жерико, 1822. Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:La_Monomane_de_l%27envie.jpg#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB: La_Monomane_de_l’envie.jpg/2 (дата обращения: 25.11.2025)

«Художник Джакомо Черути. Биография и галерея». Режим доступа: https://en.wikipedia.org/wiki/Giacomo_Ceruti (дата обращения: 25.11.2025)