Образ «советского трупа» в живописи некрореалистов

«Создать имитацию реальности — несложная задача. А вот создание своей — может стать делом жизни». Евгений Юфит [1]

Некрореализм — это ленинградское художественное движение 1980‑х годов, выросшее на стыке панк-культуры, андеграундного кино и живописи. Оно сложилось вокруг Евгения Юфита и его круга как полуироничная, полуварварская реакция на позднесоветскую реальность, и потому в нём с самого начала смешаны низкий бюджет, любительская техника, чёрный юмор и сознательная несуразность. Вместо героических образов и высоких тем некрореалисты выбирают трупы, странные тела, драки в лесу и грязь, превращая всё это в своеобразный панк-способ говорить о смерти и распаде без пафоса и трагического надрыва.

Евгений Юфит и Евгений «Дебил» Кондратьев

Актуальность темы связана с тем, что некроживопись даёт возможность по‑другому взглянуть на то, как позднесоветская культура обходилась со смертью, телом и памятью. Через образы безымянных, брошенных тел художники показывают не только ощущение «конца эпохи», но и те смерти, для которых в официальной дискурсе места не было. В реальности застоя, дефицита и двойной морали «советский труп» становится способом говорить о людях, которых система не собирается ни чествовать, ни оплакивать.

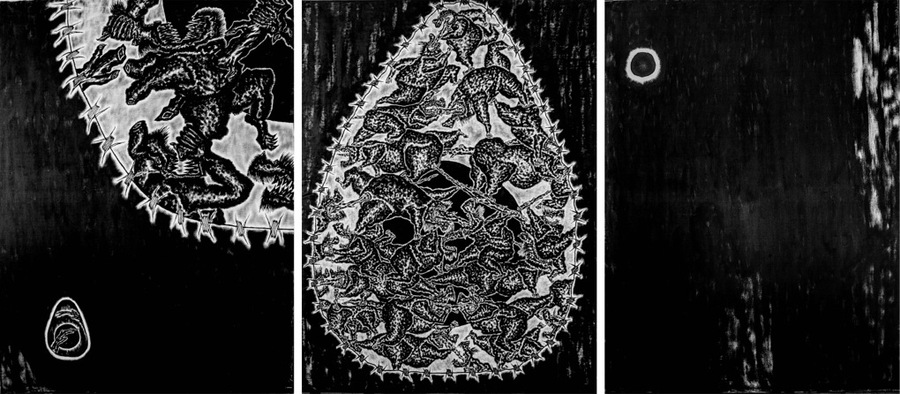

Триптих «Яйцо». Евгений Юфит

Цель исследования — понять, как образ «советского трупа» в некроживописи начинает работать с памятью и забвением: каким образом художники фиксируют те смерти и тела, которые официальная культура предпочитала не замечать, и за счёт каких визуальных приёмов это становится заметным.

Объект исследования — живописные произведения художников‑некрореалистов ленинградского круга. Предмет исследования — визуальная структура и семантика образа «советского трупа» в этих картинах: поза и положение тела, характер фона, атрибуты, палитра, стилистика, а также их связь с темой памяти и забвения.

В качестве основных методов используются формальный анализ, иконографический разбор и социокультурное прочтение. Формальный анализ позволяет разложить картины на композицию, и цвет и увидеть, как именно из этих элементов собирается образ мёртвого, забываемого тела. Иконографический и иконологический подходы помогают выделить устойчивые мотивы и связать их с более широкими представлениями о смерти и советском теле, а социокультурный анализ соотносит найденные визуальные решения с позднесоветским контекстом, показывая, как некроживопись фиксирует «невидимые» смерти и не даёт им окончательно исчезнуть из коллективной памяти.

В исследовании сначала кратко обозначается контекст позднесоветской эпохи, в котором возник некрореализм, затем рассматривается история формирования движения и его ключевые фигуры. Основной объём исследования составляет анализ живописных работ: картины классифицируются по сюжетам и мотивам, типам телесности, цветовым решениям и особенностям стилистики. Такой подход позволяет перейти от отдельных произведений к более общему пониманию того, как в некроживописи складывается образ «советского трупа» и какие визуальные стратегии художники используют, чтобы говорить о смерти.

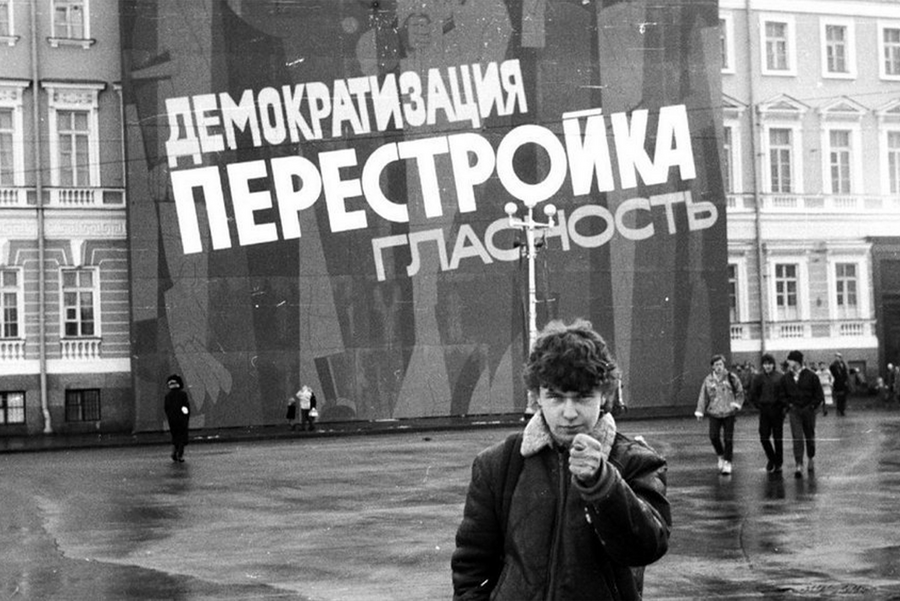

Смерть одного — начало жизни другого: ленинградская версия

Социально‑исторический фон Ленинграда 1980‑х — «застой», милитаристская риторика, дефицит, двойная мораль. Город формально ещё живёт в логике вечного социализма, а фактически распадается. Официальный язык по‑прежнему говорит о «вечном» социалистическом реализме, но в реальности страна переживает затянувшийся застой и буквально серию государственных похорон: Брежнев, Андропов, Черненко сменяют друг друга, и траурные церемонии становятся главным телевизионным событием. Это создаёт ощущение, что на глазах у всех разыгрывается репетиция смерти советской империи, но она по инерции продолжает говорить о себе как о чём‑то вечном.

На этом фоне возникает очень специфическое ощущение: одновременно усталость от идеологических штампов, чувство жизни в декорациях и странное предчувствие конца, о котором нельзя сказать вслух. Именно в этой трещине между громкими словами и разлагающейся реальностью и появляется потребность в ином языке смерти.

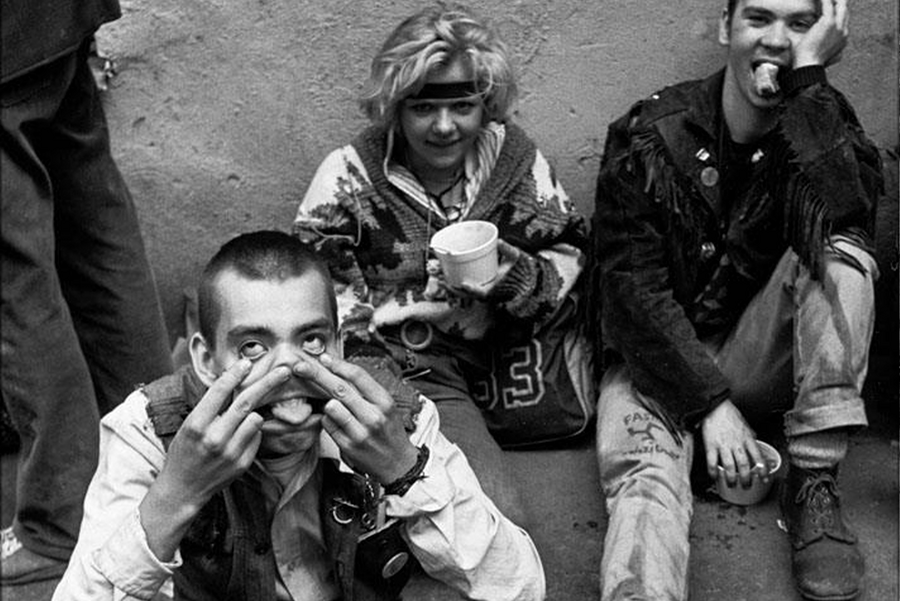

Фото Игоря Стомахина (1989)

В искусстве ленинградских некрореалистов 1980‑х тема смерти напрямую связана с тем, как поздний СССР вообще о ней говорил. В официальном искусстве по‑настоящему допустимой считалась в основном героическая смерть за Родину, встроенная в культ подвига, памятники и ритуалы. Все остальные, «неславные» смерти — от болезни, старости, несчастного случая, психического расстройства, самоубийства — оказывались на краю кадра и почти не получали визуального языка, словно их вообще не было.

«Смерть комиссара» Кузьмы Петрова-Водкина (1928)

«Смерть вождя» Сергей Меркулов (1924)

В таком контексте и рождается некрореализм — жёсткий ироничный ответ на официальную речь о смерти. В некроживописи труп не героическая фигура и не то, что намеренно прячут за кадром, центральный навязчивый образ, через который демонстрируются «неправильные» смерти и опыт существования в системе, где умирают разрешено только по одному сценарию.

Идейно движение перекликается с западным авангардом, прежде всего с сюрреализмом и дадаизмом, но переосмысляет их в советском контексте и связывает с локальной культурой. Сюрреализм даёт некрореалистам интерес к абсурдным сочетаниям и деформированному телу, которое одновременно притягивает и отталкивает. От дадаизма приходит установка на антиидеалистичный жест, чёрный юмор и готовность превращать смерть, травму и распад в материал для хулиганских художественных акций. При этом, в отличие от западных примеров, где смерть часто обыгрывается как универсальный экзистенциальный опыт, у некрореалистов она привязана к позднесоветской реальности — к её идеологии, быту и способам замалчивания «неправильных» смертей.

«Война» Отто Дикс (1932) Антигероические трупы войны, тела как часть мёртвого ландшафта

Некрореализм появляется в начале 1980‑х из очень конкретной тусовки вокруг Евгения Юфита. Это сначала не «направление в искусстве», а компания людей, которые устраивают абсурдные акции: имитации драк и погонь в лесу, массовые избиения манекена, «суициды» в электричке, голые забеги в снегу в ушанках и валенках. Всё это выглядит как дикий уличный панк‑перформанс, но в этих акциях уже есть главное — интерес к телу, к странным состояниям между жизнью и смертью и к тому, как это можно разыгрывать публично.

Имитация драки некрореалистов

Постепенно эта дикость начинает фиксироваться: Юфит берёт в руки сначала фотоаппарат, а потом и любительскую кинокамеру. Появляются чёрно‑белые фотографии с зомби‑гримом (бинты, томатная паста, деформированные лица) и короткие фильмы, похожие на демоническое немое кино: лес, снег, драки на палках, падения с насыпей, манекен, которого снова и снова пытаются убить. Эти съёмки собираются в подпольную киностудию «Мжалалафильм», вокруг которой формируется ядро некрореалистов.

Евгений Юфит и «зомби-грим»

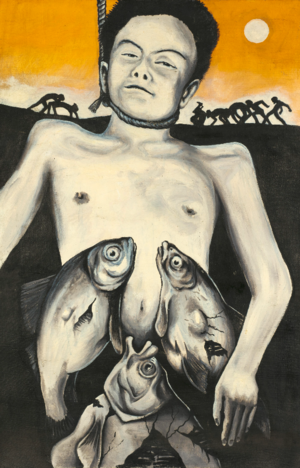

Живопись появляется чуть позже, как продолжение того же мира. Художники из круга Юфита переносят в картины тот же набор мотивов, что уже обкатали в перформансах и кино. Важным толчком к живописи становится изученный Юфитом «Атлас по судебной медицине» Эдуарда фон Гофмана: вертикально поставленные трупы, подробно прорисованные повреждения, холодная наглядность рисунков дают им иконографию для собственных персонажей и задают ту самую полулабораторную, полупанковскую манеру изображения тела.

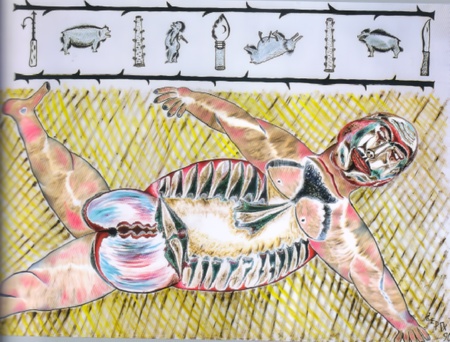

Вскрытие «советского трупа»

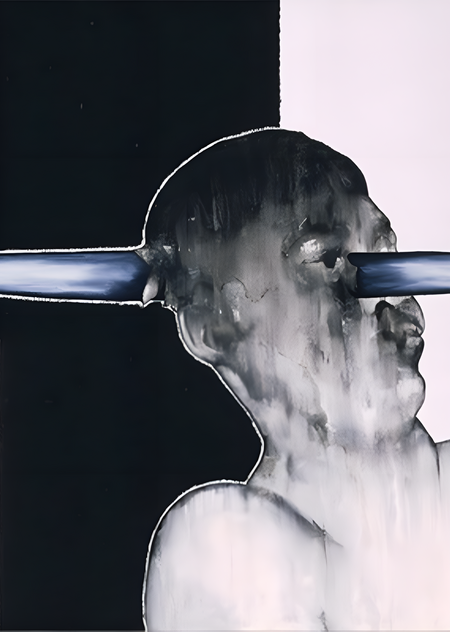

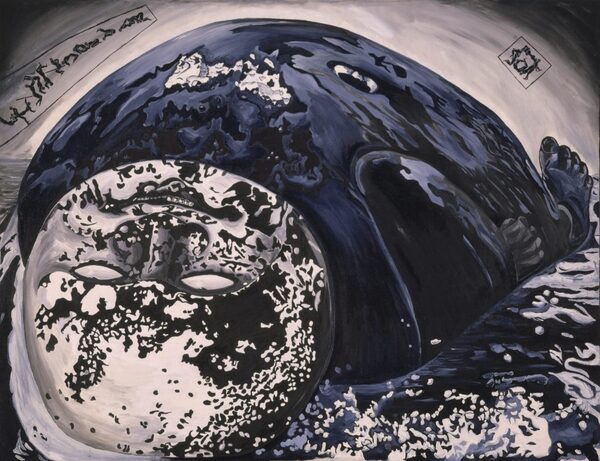

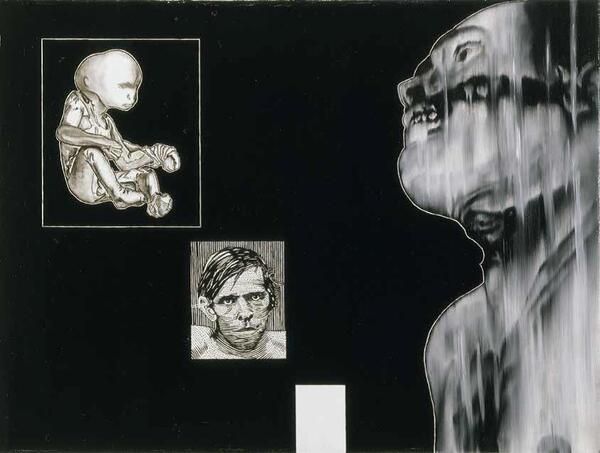

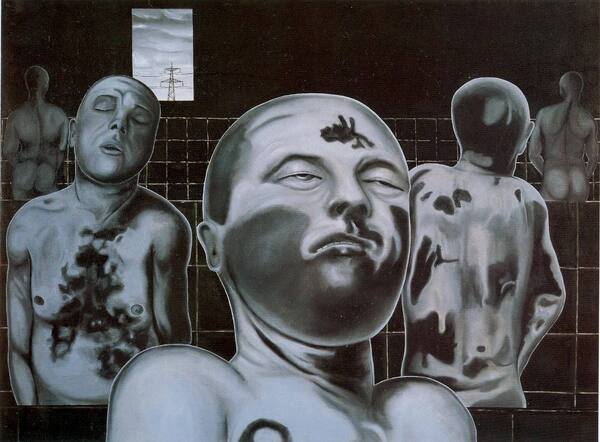

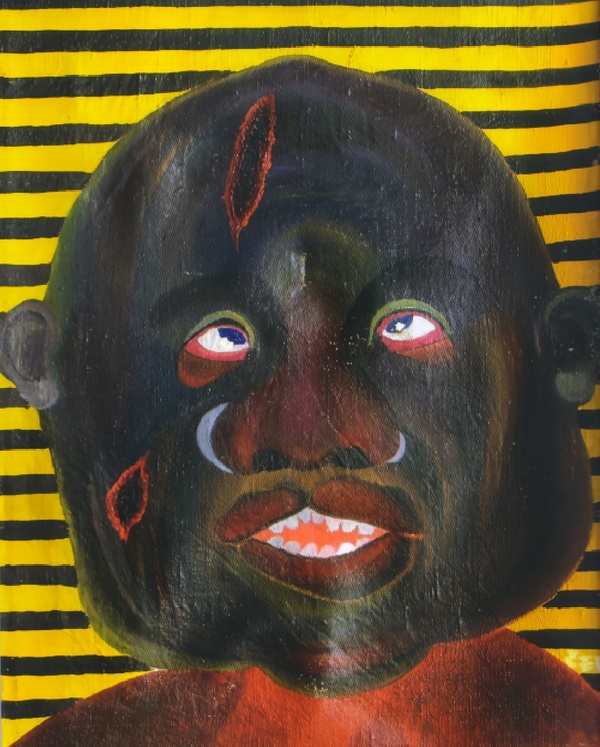

Если говорить о картинах, общий для некроживописи мотив — трупные лица и «маски смерти»: мимика почти отсутствует, глаза закатаны, кожа прописана как бескровная, холодная. К этому добавляются увечья: синяки, порезы, рваные раны, следы побоев и травм. Чаще всего изображаются не портреты конкретных людей, а обезличенные маски, которые подчеркивают, что перед нами не живые персонажи, а мертвецы.

«В камышах» Леонид Трупырь (1987)

Важно обозначить, что в живописи некрореалистов речь идёт не буквально о мёртвом теле, а о специфическом состоянии между жизнью и смертью, которое сами художники описывают через новое понятие «нетруп».

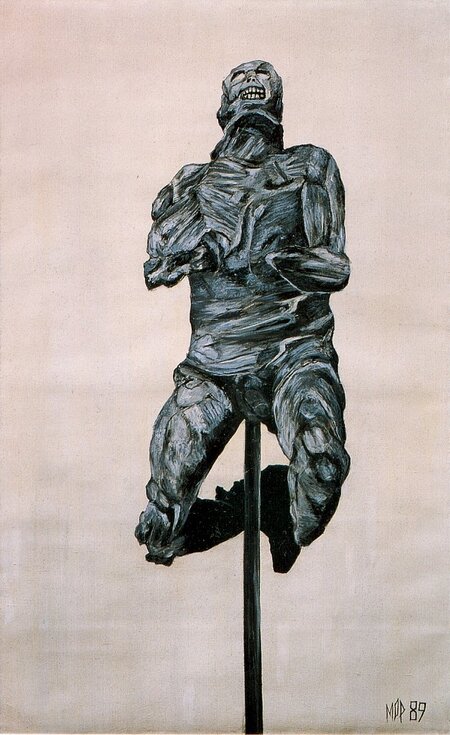

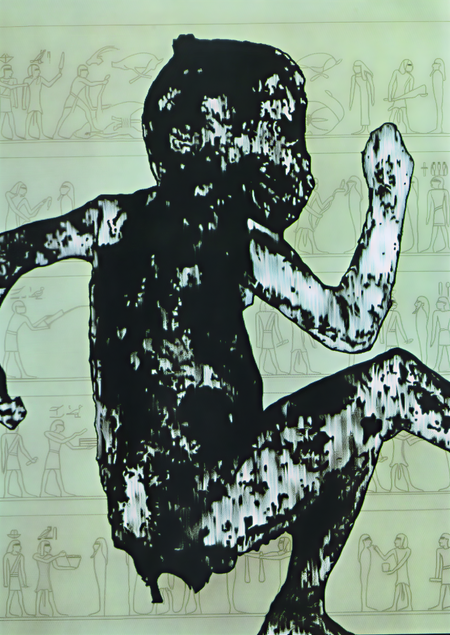

Вертикально изображённые искалеченные трупы из судебно-медицинского атласа Гофмана производили эффект «не живого и не мёртвого» состояния. Кустов называет такую фигуру «нетрупом» — существом, лишённым языка, статуса и социально‑политической идентичности. Вертикальная подача тела как бы оживляет труп, отдаляя мысль о смерти и вписывая её в нейтральный, учебный режим; в этом и проявляется идеологический жест вывода смерти из публичного дискурса.

«Трупы на рисунках выглядел как бы ни живым, ни мертвым, попадая в некое иное состояние. Это было интересно. Мы придумали для такой фигуры название — нетруп» Владимир Кустов [2]

Дальше разные художники по‑своему разбирают и показывают «нетрупа». У Валерия Морозова и Леонида Трупыря преобладает фрагментация: на многих работах предстает не целая фигура, а отдельные части тела. Это усиливает ощущение распада.

«Подснежник» Леонид Трупырь (1987)

«Жировоск на стуле» (реплика 2003, оригинал — 1986), «Фекал» (1989) Валерий Морозов

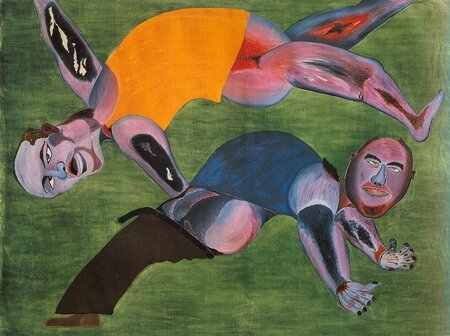

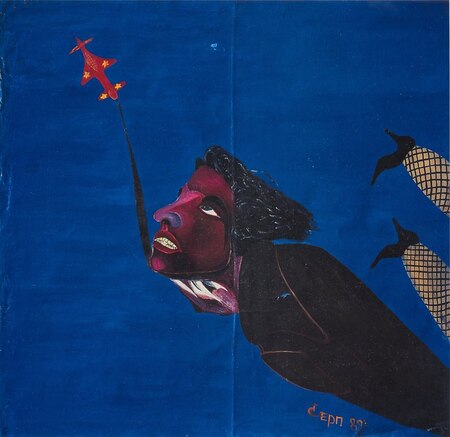

В живописи Сергея Серпа и Владимира Кустова важную роль играют неестественные, «мертвяцкие» позы. Тела застывают в комичных, иногда почти акробатических положениях: вывернутые конечности, нелепые падения, несуразные жесты. Через эту мёртвую гримасу художники подчёркивают абсурдность и в то же время естественность происходящего и разрушение привычного образа.

«Танцор» (2005), «Если бы парни всей земли…» (1989) Владимир Кустов

«Мужчина на плетне» (1990), «На лугу» (1988) Сергей Серп

У Владимира Кустова заметно стремление к натурализму и «естественности атласа»: его тела напоминают рисунки из судебно‑медицинских и анатомических пособий, где поза подчинена задаче демонстрации, а не драматургии. Такая псевдонаучная объективность усиливает эффект холодного наблюдения за мёртвым телом, сведённым к образцу из ученбника.

«Удаление с поля» (1994), «Сашок» (1999) Владимир Кустов

«Холодно» (1990) Владимир Кустов

«Пан Спермия» (1994), «Увидевший Фудзи» (2012) Владимир Кустов

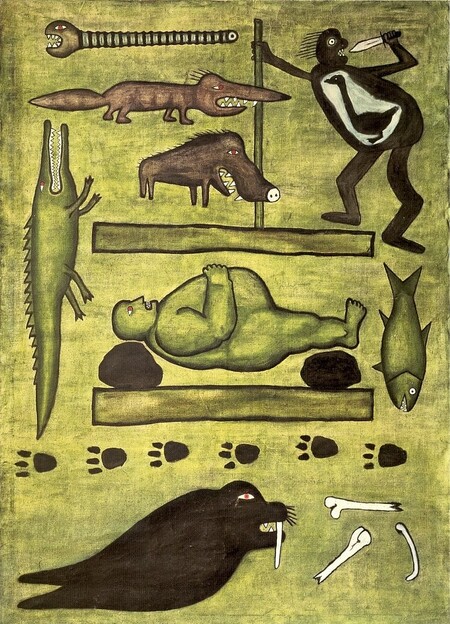

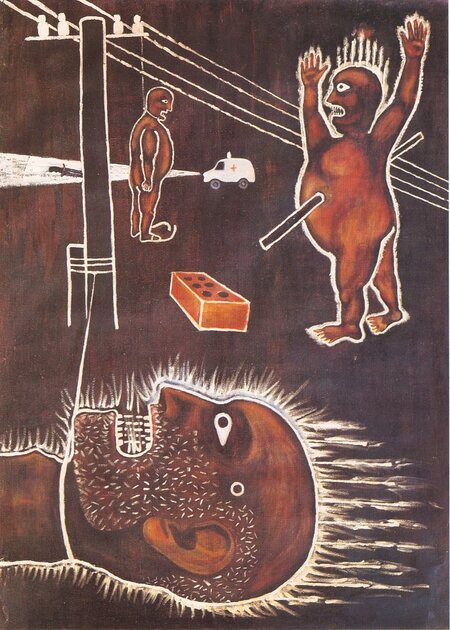

В то же время у Сергея Серпа и Андрея Мёртвого часто преобладают карикатурность и схематичность. Фигуры и лица упрощены, пропорции намеренно искажены. Тела здесь выглядит одновременно комичными и страшным. Эта стилистика подчёркивает, что художников интересует не реалистичное изображение смерти, а гротескное, условное тело, через которое можно говорить о разложении советской реальности, не претендуя на документальность.

«Наши умеют» (1987), «Эмфизема и жуки» (1989) Андрей Мёртвый

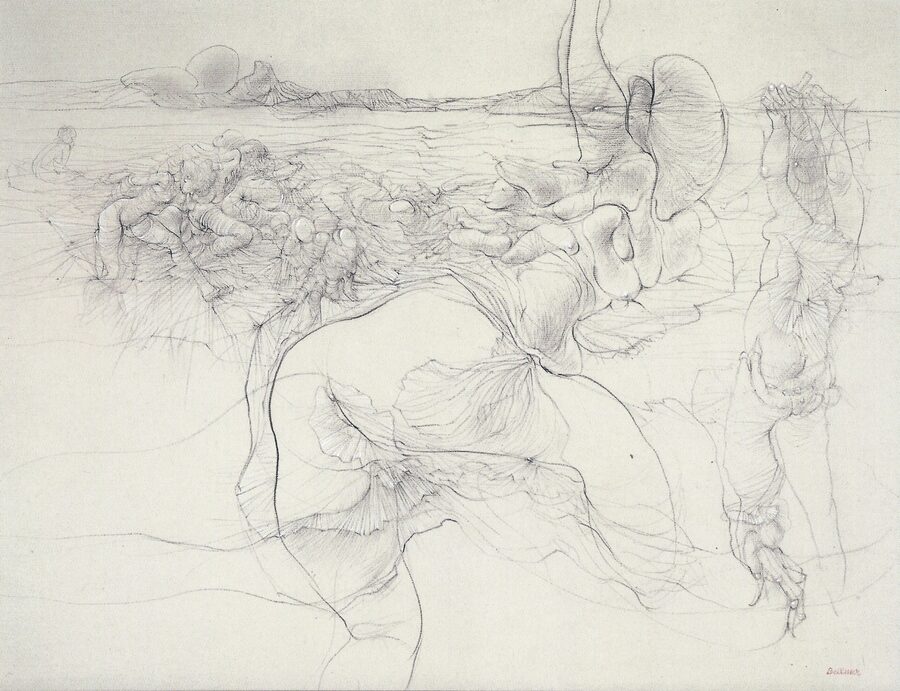

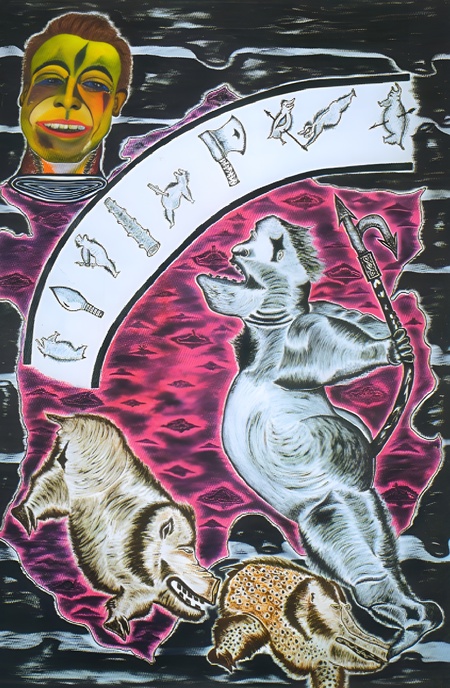

Один из самых узнаваемых сюжетов в живописи некрореалистов — это «сцепки»: цепи тел, соединённых в странные, сюрреалистические конфигурации.

У Юфита полулюди-полузвери связаны в цепи, образуя карнавальное кружение вокруг смерти, которую невозможно полностью изобразить. Сцепка — это эстетический жест перед лицом невыразимого: красивое, танцевальное движение по краю пустоты. Через эту форму художник показывает отношение человека к смерти — не саму смерть, а осознание её неизбежности.

«Праздник Асфиксии» Евгений Юфит (1989)

«Смерть невыразима, и Юфит выписывает сцепки зооантропоморфов вокруг непредставимого, невообразимого, невозможного. Эта сцепка настолько же указывает на сцену смерти, насколько и на сцену рождения человека.» Виктор Мазин [3]

У Кустова мужские сцепки — это буквы, соединяющие жизнь и смерть. Каждая буква укореняет жизнь и смерть человека, переживает его во времени, оставляет его наследие. Также, эти буквы-сцепки несут память о возникновении человеческого — о любви, скреплённой запретом на наслаждение.

«Любовь или смерть» Кустов Владимир

«Любовь или смерть» Кустов Владимир (1994)

В большинстве работ некрореалистов трупы намеренно обезличены: одежда почти не помогает «прочитать» профессию, возраст или статус, всё выглядит максимально усреднённо. Вместо прямых знаков вроде погон или орденов — грубая рабочая одежда, знакомые типажи, обрывки индустриального или сельского пейзажа, из которых собирается узнаваемый позднесоветский фон. Советскость здесь не кричит галстуками и значками, а проступает как общее ощущение времени и пространства, в котором эти анонимные тела лежат, валяются, сцепляются друг с другом.

«Электрики» (1990) Владимир Кустов «Зоя» (1989) Сергей Серп

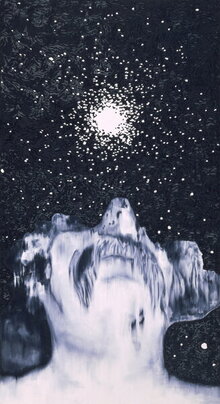

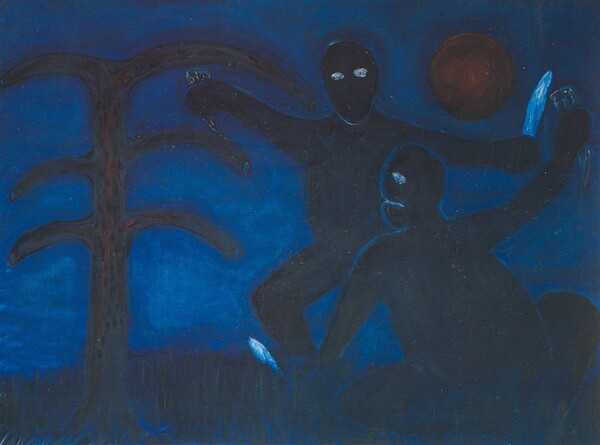

Говоря о колористике, для некроживописи характерна сдержанная, бедная палитра. В работах Евгения Юфита и Владимира Кустова преобладают чёрно‑белые решения с лёгкими примесями холодных оттенков синего и зелёного. Такие цвета усиливают ощущение трупной бледности и придают сценам характер лабораторной фиксации, как будто перед нами не живопись, а застывший кадр судебно‑медицинской съёмки. У Кустова это связано и с его собственной цветовой мифологией: чёрный цвет обозначает жизнь, белый — смерть.

«Холодно» Владимир Кутов (1990)

«Виртуозы Москвы» Владимир Кутов (1994)

На другом полюсе находятся произведения, где к тусклой основной палитре добавляются яркие цветные акценты. Розовые, оранжевые, зелёные пятна появляются на одежде, лицах, фонах, как вспышки болезненной, ненормальной жизненности. Эти цвета не оживляют сцену, а, наоборот, подчёркивают её токсичность: яркость выглядит инородно, как химическое пятно или сигнал тревоги. Такое сочетание общей «мертвенности» палитры с резкими, дисгармоничными акцентами позволяет художникам говорить о том, что мир, населённый советскими трупами, не просто угас, а продолжает существовать в виде болезненного, искажённого посмертия.

«Обжора» (1967), «Мужское счастье» (1990) Сергей Серп

«Арарат виноград» Игорь Безруков (1987) «Без названия» Леонид Трупырь (середина 1980-х)

Через анализ сюжетов, мотивов, цвета и стилситики становится видно, что образ советского трупа в некроживописи — это не одна устойчивая формула, а целый «набор инструментов» для разговора о смерти, забвении и распаде системы. Разные художники собирают этот образ по‑своему, но сходятся в одном: обезличенный труп оказывается для них единственно верным портретом позднесоветской реальности, в котором уже нечего героизировать и не получается ничего приукрасить. Тело доведено до состояния, где из него вытравлены пафос, биография и социальный статус, зато хорошо читаются следы времени — увечья, синяки, нелепые позы, пустые фоны. В этом виде труп превращается в прямого носителя опыта, который официальное искусство предпочитало не замечать, и именно поэтому визуальное «вскрытие» некроживописи работает как способ вернуть этот опыт в поле зрения.

Евгений Юфит: «Всегда радуюсь, когда мои фильмы смотрят дети». Статья об интервью с Евгением Юфитом Николая Кузнецова [Электронный ресурс] (https://cineticle.com/ufit-goodbye/)

Некроутопия. Политика голой жизни и вне-советский субъект. Статья Алексея Юрчака [Электронный ресурс] (https://www.academia.edu/17772277/%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F?auto=download)

Некрореализм. Научное издание приурочено к одноименной выставке в Московском музее современного искусства. Издательская программа Московского музея современного искусства, 2011 (https://psv4.userapi.com/s/v1/d/5posJFtJ3JjWuzwVYA5hZfV4VAaHR3Jk9II4vlEe0KnmN0AtjE-apSEcMStYRF8pPrxlf94JU5bDwQlEepRBfjBAC0jo7LuwFIkkHzr2_Tae6sltsrYIJQ/Nekrorealizm.pdf)

Ars Moriendi: русское искусство от некрореализма к некронигилизму. Статья Анастасии Хаустовой.[Электронный источник] (https://spectate.ru/ars-moriendi/)

Умер некрореализм. Статья журнала Сеанс. [Электронный источник] (https://seance.ru/articles/goodbye-yufit/?ysclid=mi0uedpvg4625570428)

https://humus.livejournal.com/6201972.html?utm_medium=organic&utm_source=yandexsmartcamera (дата обращения: 15.11.2025)

https://seance.ru/wp-content/uploads/2016/12/%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%85-%D1%8F%D0%B8%CC%86%D1%86%D0%BE.jpg (дата обращения: 15.11.2025)

https://ic.pics.livejournal.com/humus/758313/54230145/54230145_original.jpg (дата обращения: 15.11.2025)

https://sun9-62.userapi.com/s/v1/ig1/_C4ojnoYAqWpI7GIOfki7gTGQGiC76ReDTgKooX1q8gPKt4wDHOmaPrxik1WejFnDGsvdl4n.jpg?quality=96&as=32x21,48x31,72x47,108x70,160x103,240x155,360x233,480x310,540x349,640x413,720x465,1080x698,1280x827&from=bu&cs=1280x0 (дата обращения: 15.11.2025)

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cf/2._Vladim%C3%ADr_Birgus%2C_Leningrad%2C_1982.jpg (дата обращения: 15.11.2025)

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2.%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D1%8F_3.JPG?utm_medium=organic&utm_source=yandexsmartcamera (дата обращения: 15.11.2025)

https://avatars.mds.yandex.net/i?id=d2acfb0e911c04cb19cf4e711d2b5754_l-5315305-images-thumbs&n=13 (дата обращения: 15.11.2025)

https://avatars.dzeninfra.ru/get-zen_doc/271828/pub_68ebe7ea7a761924211cf1fc_68ee6ee882c09238a697864a/scale_1200 (дата обращения: 15.11.2025)

https://sun9-44.userapi.com/s/v1/ig2/n-VtP1K1p9OR4mTfCtM-WdUvYNIDHhVujN5isGJWFC2zGK9_uj9dGC-b_jl-q58BrR18SUTfIYCg0KKL1HU6a7VF.jpg?quality=96&as=32x32,48x48,72x72,108x108,160x160,240x240,360x360,480x480,540x540,550x550&from=bu&cs=550x0 (дата обращения: 15.11.2025)

https://static.sobaka.ru/images/image/01/26/60/94/_normal.jpg?v=1582200229 (дата обращения: 15.11.2025)

https://avatars.mds.yandex.net/i?id=f0790a2a67405bcb5fd372df4925aa07_l-5241728-images-thumbs&n=13 (дата обращения: 15.11.2025)

https://lamcdn.net/furfurmag.ru/post_image-image/LTVjXr2RrpkLbhgPnjUScw-wide.jpg (дата обращения: 15.11.2025)

https://sun9-60.userapi.com/s/v1/ig1/ZaR8d39gLtoLLb_VmIBIt4GzsM3MIil1A3-RA0vgA1BWG8FArs4LFG7AA62_fyXF5WsOPigq.jpg?quality=96&as=32x25,48x38,72x57,108x85,160x126,240x189,360x284,480x379,540x426,640x505,720x568,1080x852,1280x1010&from=bu&cs=1280x0 (дата обращения: 15.11.2025)

https://www.litfund.ru/auction/577s1/174/?ysclid=mi555us63s259973689 (дата обращения: 15.11.2025)

https://sun9-10.userapi.com/s/v1/ig1/ygH9WO9A5RZDa4tQmHeYbDl-2qs8zRSE4JmvtX6rLFGk8NxGzuq-cvFuJS9_QZVbkVWhTQnm.jpg?quality=96&as=32x52,48x78,72x118,108x176,160x261,240x392,360x588,480x784,540x882,627x1024&from=bu&cs=627x0 (дата обращения: 15.11.2025)

https://sun9-18.userapi.com/s/v1/ig1/JV-MqYb6EskIpAxPTvAC7Jm2SyOLX4Ed5cyr8l1QuyQ-_3sG0Vj3DUysMx3HEtc0qQ4-0Njb.jpg?quality=96&as=32x25,48x37,72x55,108x83,160x123,240x184,360x277,480x369,540x415,640x492,720x553,1024x787&from=bu&cs=1024x0 (дата обращения: 15.11.2025)

https://i.pinimg.com/originals/d1/41/ef/d141ef4b0db43ce3a0f857327570dd9b.png (дата обращения: 15.11.2025)

https://sun9-23.userapi.com/s/v1/ig1/CFaz78VWUHABxf2y1kZs1O_se1L3NjoElyE4Pw2D5JTF8UhNvn5z3LpWsZ2LCZ3g1ISfdeRF.jpg?quality=96&as=32x14,48x21,72x31,108x47,160x69,240x104,360x156,480x207,540x233,640x276,720x311,1080x467,1280x553&from=bu&cs=1280x0 (дата обращения: 15.11.2025)

https://mispxx-xxi.ru/collections/pan-spermiya/?ysclid=mi55am5t1m874314448 (дата обращения: 15.11.2025)

https://shop.gisich.com/ru/enjoy/3027/?ysclid=mi55af57k4691300392 (дата обращения: 15.11.2025)

https://vk.com/photo-57844051_456239407 (дата обращения: 15.11.2025)

https://vk.com/photo-4060910_295238273 (дата обращения: 15.11.2025)

https://www.gisich.com/ru/artists/kustov-vladimir/works/187/?ysclid=mi55coihi5516208576 (дата обращения: 15.11.2025)

https://sun9-71.userapi.com/c9557/u78903864/118793619/y_effa0170.jpg (дата обращения: 15.11.2025)

https://sun9-3.userapi.com/s/v1/ig1/ldISHN5Qr8MfwJo8JzIj-mkn_pfkTyBCIVqLVVrd2Y7OgAtWJRNTTHcPDKEh9yrOyzNQfHpX.jpg? quality=96& as=32×31,48×47,72×70,108×105,160×155,240×233,360×349,480×466,540×524,640×621,720×699,1054×1023& from=bu& cs=1054×0 (дата обращения: 15.11.2025)

https://vk.com/photo-57844051_456239419 (дата обращения: 15.11.2025)

https://vladey.net/ru/artwork/7772?ysclid=mi55kv0zbi437368157 (дата обращения: 15.11.2025)