Музыка страха: как кино и видеоигры конструируют звуковой опыт ужас

Концепция

Страх в кино и видеоиграх рождается не на уровне изображения. Самые пугающие моменты — это не появление монстра, а пауза перед ним; не сам удар, а тишина, когда зритель задерживает дыхание. Именно музыка, шум, тишина, помехи формируют в медиакультуре особый вид тревоги, воздействующий на наше тело.

В исследовании рассматривается эволюцию звука страха: как именно кино и видеоигры учились создавать тревогу, как менялся звуковой ужас, и почему современные проекты возвращаются к «грязным» шумам прошлого, отсылаясь к ностальгическим формам страха.

Если в начале XX века музыка была внешним театральным аттракционом, громким оркестром, который сообщал зрителю, что нужно чувствовать, то со временем звук стал средством психологического давления, инструментом работы с восприятием, внутренним образом тревоги. В «немом» кино музыка заменяла собой отсутствующие шумы, становясь первым саунд-дизайном; в 1940–50-е звук начинает отражать психическое состояние героев; в 1960–80-е появляется телесная акустика страха: визг скрипок, механические звуки, имитирующие биологические, пульсирующие низкие частоты.

С появлением электронных инструментов и более точного звукового монтажа страх перестаёт быть иллюстрированным, он становится внутренним: тревога звучит как дрожащий терменвокс, как отсутствие мелодии, как гул пространства. В фильмах вроде «Психо», «Птицы», «Чужой» звук перестаёт быть музыкой в традиционном смысле, теперь зритель услышит звуки шагов, завывания ветра и тд.

Этот язык страха был неожиданно подхвачен видеоиграми. Технические ограничения ранних консолей: низкий битрейт, радиопомехи, монофония, — стали новой формой ужаса. Страх становится интерактивным: шаги, дыхание, далёкий скрежет, тишина уровня, — всё это превращается в механизмы, отвечающие за реакцию, в акустическую архитектуру тревоги, в среду, которая заставляет игрока слышать опасность, прежде чем увидеть её.

На рубеже 2000–2010-х происходит новый поворот. Цифровые медиа, обладая безупречным качеством звука, вдруг возвращаются к шуму, искажению, дрожанию микрофона, VHS-эстетике. Хоррор XXI века перестаёт пугать напрямую, он вызывает воспоминание о страхе. Мы боимся не события, а звука, знакомого из культуры детства: перегруженного кассетного «грязного» звука, , металлических радиопомех.

Так формируется новая функция звука — звук как память страха. Он хранит отпечатки ранних тревог, технических сбоев, эстетики из старых фильмов и игр.

Моя работа исследует эту эволюцию: как звук стал эмоцией; как шумы, тишина и музыкальные жесты обрели собственную драматургию; как технологии, культура и психология зрителя сформировали язык тревоги; и почему современный хоррор снова обращается к несовершенству, превращая технический дефект в эмоциональный инструмент.

Звук ужаса — это не просто музыкальный стиль, а способ почувствовать мир, который может разрушиться в любой момент. Моё исследование показывает, как кино и видеоигры постепенно научились строить этот хрупкий, тревожный мир через музыку, шум и тишину.

В исследовании я не провожу жёсткую границу по десятилетиям: музыкальные приёмы в конструировании ужаса не исчезают с наступлением нового десятилетия, а сосуществуют и наслаиваются. Меня интересуют не столько даты, сколько смена функций звука — от театральной иллюстрации ужаса к психологическому и телесному опыту страха.

Рождение звукового ужаса: 1920–1930-е

Первые хоррор-фильмы 1920-х формировали страх не через реальные шумы, а через музыкальный аккомпанемент. Формально немые, они на самом деле существовали в союзе с живой или записанной музыкой, которая подменяла собой звуковой мир кадра.

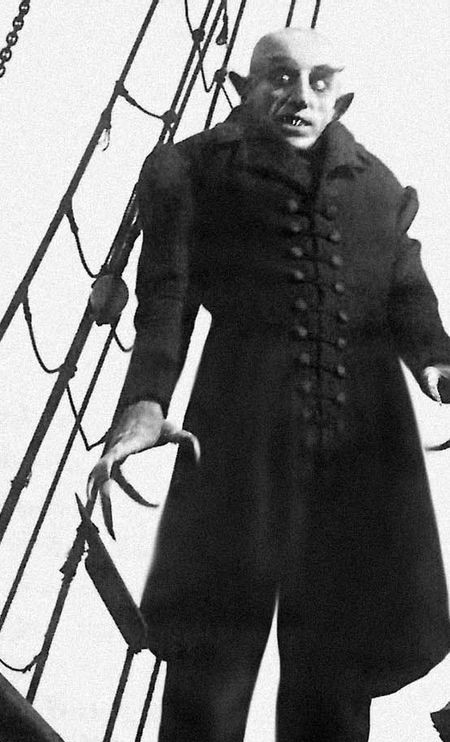

В Носферату (1922) партитура Ханса Эрдмана стала одним из первых примеров осмысленно встроенной в систему страха кино. Музыка здесь работает не как нейтральный фон, а как система напряжения:

«Носферату», 1922 г Режиссер Фридрих Вильгельм Мурнау

Когда герой сталкивается с Носферату, мы не слышим шагов или шороха плаща, но резкий музыкальный акцент заранее маркирует его как «нечеловеческое присутствие». Музыка подсказывает зрителю, что перед ним не просто всадник, а нечто, чего стоит бояться.

«Носферату», 1922 г Режиссер Фридрих Вильгельм Мурнау

Несмотря на то, что Носферату формально относится к эпохе немого кино, его музыкальная часть стала одной из первых примеров того, как хоррор начинает строиться на звуковой архитектуре страха. Партитура Ханса Эрдмана была задумана не как фон, а как полноценная драматургическая система, управляющая ощущением напряжения.

Даже «немые» фильмы никогда не были действительно немыми. Музыкальный аккомпанемент работал как имитатор звука, создавая ощущение, будто зритель слышит то, что происходит в кадре, хотя на самом деле это — музыка. [1]

«Носферату», 1922 г Режиссер Фридрих Вильгельм Мурнау

В Невесте Франкенштейне (1935) оркестровая музыка перестаёт быть только общим «фоном ужаса» и начинает работать как инструмент масштабирования угрозы.

В сценах, где монстр идёт через деревню, оркестровая партитура сопровождает не только эмоции жителей, но и саму траекторию движения: динамика музыки растёт по мере приближения чудовища, преодоления преград, фразы брошенные жителями становятся эмоциональнее, а акценты резче. Оркестр усиливает каждое его действие.

движение тела → усиление музыки → увеличенное ощущение угрозы.

«Невеста Франкенштейна», 1935 Франкенштейн сбегает из темницы Режиссер Джеймс Уэйл

В реставрациях Кабинета доктора Калигари (1920) музыкальный ряд подчеркивает визуальную деформацию пространства. Ломаные движения актёров, резкий свет находят параллель в звуке: музыка построена на нервном нестабильном ритме, резких сменах динамики.

Здесь саундтрек буквально вписывается в визуальную геометрию ужаса: ритм музыки хорошо работает с ритмом монтажных склеек и движением камер. Музыка не только создаёт настроение, но и структурирует восприятие кадра.

«Кабинет доктора Калигари», 1920 Режиссер Роберт Вине

Клаудия Горбман описывает классический саундтрек как систему «неслышимых мелодий», которые обозначают эмоцию сами по себе: саундтрек может задавать настроение и подчёркивать отдельные чувства, но прежде всего является обозначением эмоции. В экспрессионистском хорроре эта функция становится предельно явной: музыка буквально задает тон страха и тревоги в нужные моменты.

Музыка 1920–1930-х годов звучала «правильно» и эффектно, но чаще существовала рядом с фильмом, чем внутри него. Она подчеркивала эмоцию, задавала ритм, однако ещё не работала с точностью монтажа, паузам, микродвижениям персонажей.

1.2. Поворот к психологическому звуку (1940-е)

Переход к психологическому звуку не изменяет старую систему глобально, а смещает фокус страха: от внешнего монстра к внутреннему состоянию героя. Музыка уже не пугает напрямую, а отражает эмоциональное окружение в сцене. Она всё теснее связывается с монтажом: в растянутых сценах музыка также замедляется, а когда ритм кадров ускоряется (пожар, паника, резкие повороты камеры), саундтрек переходит к более активным, ритмически напряжённым фигурам. Звук ещё не полностью «вшит» в монтаж, но уже начинает работать как его партнёр, а не просто фон.

«Ребекка», 1940 Режиссер Альфред Хичкок

«Люди-кошки», 1942

В знаменитой сцене«Люди-кошки» на улице Жак Турнёр строит напряжение почти без музыки: мы слышим шаги, пустую улицу, редкие шумы города. Тишина растягивается, превращаясь в звуковую пружину, и, внезапно, её разрывает резкий звук подъезжающего автобуса. Этот приём получил название Lewton Bus и считается первым ярким примером аудио-скримера, построенного не на появлении монстра, а на контрасте тишины с резким звуком.

Без звука эта сцена не имеет никакого значения, так что не забудьте его включить при просмотре!

«Люди-кошки», 1942 Режиссер Жак Турнёр

«Если зрители смотрят только на рты и глаза во втором кадре… то каков тогда повествовательный контекст, который заставляет их так делать?»

Даррин Верхаген [6]

Без звука зрители начинают искать смысл в других деталях изображения, ведь звук направляет наше внимание и объясняет, почему мы вообще смотрим на те или иные элементы.

1.4. Электронный звук как голос психики

«Заворожённый» занимает ключевое место в эволюции звукового ужаса, поскольку впервые переводит страх из внешней мира во внутреннее психическое пространство персонажа. Миклош Рожа использует терменвокс как звуковую форму тревоги, амнезии и расщеплённого сознания. Этот электронный, «нечеловеческий» тембр становится ранним примером психоакустического страха.

Фильм демонстрирует важный сдвиг: музыка начинает озвучивать состояние разума, что впоследствии сформирует язык не только послевоенного психологического кино, но и хоррор-игр, где звук работает как отражение внутреннего ужаса героя.

«Заворожённый», 1945 г. Режиссер Альфред Хичкок

Терменвокс звучит тревожно, потому что он похож на «сломанный» человеческий голос: звук всё время дрожит. Человек буквально не знает откуда может идти этот звук, ведь его не существует в природе, поэтому воспринимается как нечто тревожное и неизвестное.

В «День, когда остановилась Земля» (1951) радикально расширяет функцию терменвокса.

Бернард Херрман использует в сцене терменвокс не просто так: первоначально он звучит инопланетно (что, кстати работает до сих пор). По сути он отражает нечто неизвестное и непонятное нам своей неустойчивостью ритма и тонов.

«День, когда остановилась Земля», 1951 г. Роберт Уайз

В «Птицах» Хичкока «показаны птицы, которые ведут себя неестественным образом, вполне логично, что их звуки были синтезированы электронным способом.» [4, стр 128–130] Немецкий композитор и звукоинженер Оскар Сала создал их на электронном инструменте Mixtur-Trautonium (развитой версии траутония, раннего синтезатора). На нём можно было получать резкие, скрежещущие, неестественные крики и шумовые всплески, которые звучат более агрессивно и тревожно, чем реальные птицы.

Голоса птиц работают как экспериментальная музыка: ритмичные выкрики, нарастающий шум, почти индустриальный гул, — всё это заменяет партитуру и превращает стаю в живой звуковой инструмент страха.

«Птицы», 1963 г. Режиссер Альфред Хичкок

Теперь тревога и страх переходят в телесный уровень: появляется новая акустика ужаса: низкие частоты, пульсирующий ритм, звук, который буквально влияет на дыхание и пульс. В «Психо» Хичкока такой «неестественный» эффект достигается уже не синтезатором, а скрипками: как пишет Кейтлин Тревор, музыканты «буквально впечатывают смычок в струну, доводя инструмент до предела», и скрипичные кластеры звучат как крики и удары ножа. Здесь музыка не сопровождает насилие, а сама становится его звуковой формой. Когда человек кричит, голосовые связки вибрируют хаотично, амплитуда звука постоянно скачет, и ухо воспринимает это как резкий, «царапающий» звук. Именно поэтому мы реагируем на такие звуки не только эмоционально, но и телом, как на реальный крик опасности.[5]

«Психо», 1960 г. Сцена в душе

После земных историй о монстрах и несчастных случаях в кино выходит на первый план научная фантастика: «Солярис», «Чужой», «Звездные войны» и другие. Это новый этап работы со звуком: ощущение космического пространства и кораблей, страх перед безличной, непостижимой силой вселенной. В «Чужом» (1979) долгие отрезки почти полной тишины заполнены лишь шумами корабля и тяжёлым дыханием в скафандре. Именно из этих звуков выстраивается новая «партитура ужаса».

«Чужой», 1979 г. Режиссер Ридли Скотт

Монотонные, изолированные звуки в тишине (шаги, капли, капающий кран, отдалённый стук) работают как физиологические триггеры: мы начинаем прислушиваться, задерживать дыхание, ждать «продолжения». Хоррор эксплуатирует именно это состояние настороженного слуха.

Если классический хоррор озвучивал чудовище, то в «Чужом» озвучивает человека, который боится: здесь важнее не рёв монстра, а шаги по пустому коридору и гул корабля, в котором это дыхание теряется.

«Чужой», 1979 г. Режиссер Ридли Скотт

Если в «Чужом» все же сохранялся страх перед монстром, то развивающееся общество дарит нам новый страх, страх перед техникой.

В сценах погружения в видеопоток герой слышит помехи, цифровой шум и искажённый голос. Звук здесь работает не как сопровождение, а как симптом деформации восприятия.

Это делает «Видеодром» ранним предшественником акустического языка Silent Hill и VHS-хоррора: страх создаётся не изображением, а повреждённым цифровым звуком, который «нападает» на зрителя как живая среда.

«Видеодром», 1983 г. Дэвид Кроненберг

Радикальная эволюция звука в хорроре в основном укладывается в период от 1920-х до примерно 1980–1990-х годов. За это время звук проходит путь от «подразумеваемого» музыкального сопровождения немого кино и оркестровых аттракционов раннего звукового хоррора к минималистичному, телесному саунд-дизайну Psycho, The Birds, Alien, где страшным становится уже не мелодия, а тишина, шумы пространства, дыхание и шаги. Начиная с 1980–2000-х годов звуковой язык ужаса скорее закрепляется, чем радикально меняется: формируется устойчивый набор приёмов (контраст тишины и скримера, низкие частоты, индустриальный шум, лоу-фай-текстуры, телесные звуки), а современные фильмы и игры в основном перерабатывают и цитируют этот уже сложившийся архив, превращая звук страха в узнаваемый и часто ностальгический код.

В видеоиграх этот звуковой язык оказывается в новых условиях: теперь не фильм «ведёт» зрителя, а игрок сам запускает страх своими действиями. Те же приёмы: контраст тишины и резкого звука, низкие частоты, «грязные» шумы, эхо, псевдо-реалистичные шаги, — начинают работать интерактивно. Звук больше не просто комментирует событие на экране, а реагирует на шаг, поворот камеры, ошибку игрока. Именно поэтому хоррор-игры 1990–2000-х кажутся логичным продолжением кино: они наследуют акустический код страха, но превращают его из кинематографического опыта в телесный, игровой. Думаю, что это можно сравнить с эффектом полуденного ужаса, состоянием, когда все привычные вещи начинают казаться пугающими и неправильными.

В серии Silent Hill композитор Акира Ямаока превращает технические ограничения консолей в осознанный художественный язык ужаса. Треск радиопомех, металлический скрежет, реверберации и низкокачественные звуки здесь акустика самого города ломаная, болезненная, нечеловеческая. Страх формирует не монстр, а пространство, которое звучит так, будто оно повреждено изнутри. Ямаока создаёт мир, где шум становится эмоциональным центром: каждый дрожащий высокий тон, каждое искажённое эхо работает как проявление тревоги, скрытой в архитектуре и памяти города. Именно поэтому звук в Silent Hill ощущается не внешним эффектом, а живой частью мира, который боится вместе с игроком.

Silent Hill 2, 2001 г.

Как отмечает Мишель Шион, звук обладает «добавленной ценностью» — способностью наделять изображение эмоцией, которой в нём может не быть [2, стр 5]. В хорроре это означает, что страх часто «рождается» не на экране, а в аудио: пустой коридор становится опасным из-за гула вентиляции, а туман Silent Hill превращается в угрозу благодаря треску радио.

Исследования показывают, что «страшный» звук в хорроре часто имитирует уже знакомые телу сигналы опасности. Пугающая музыка и шумы используют те же акустические признаки, что и тревожные крики животных или людей: резкие всплески громкости, искажённые тембры, нестабильный тон, быстрые, неровные ритмы. Такие звуки автоматически воспринимаются мозгом как сигнал угрозы, ещё до рационального анализа. Поэтому даже простые звуки окружения, такие как шаги в пустом коридоре, капли воды в подвале, скрежет вентиляции, начинают работать как «маскированные тревожные сигналы». Мы реагируем на них телом: учащается пульс, усиливается настороженность. [3, стр 540–545]

В Resident Evil 4 и Amnesia: The Dark Descent звук перестаёт быть фоном и становится продолжением действий игрока. В RE4 тревожный, но сдержанный шум окружения (ветер, шаги, шорохи) сменяется индустриальными пульсациями и «боевыми» треками в момент столкновения с врагами. Сам сдвиг звука телесно обозначает переход из относительной безопасности в режим выживания. В Amnesia почти нет традиционной музыки: хоррор строится на голом звуке пространства: капли, скрипы, шаги, дыхание. Чем активнее ты двигаешься, тем громче становишься для монстра, и мир звучит всё тревожнее, превращая звук в прямую акустическую обратную связь между твоим поведением и уровнем опасности.

Resident evil 4, 2005 г. Amnesia: The Dark Descent, 2010 г.

Так звук в играх превращается в интерактивный опыт тревоги, где страх рождается не только из того, что ты слышишь, но и из осознания, что именно ты стал причиной этого звука.

Вывод

Прослеживая путь от немого кино до хоррор-игр 2000-х, можно увидеть, как музыка страха эволюционирует от внешнего театрального эффекта к внутреннему, телесному опыту тревоги. В 1920–1930-е годы музыка в хорроре подменяла собой отсутствующий звуковой мир: оркестровые партии в Носферату, экспрессионистские партитуры к Кабинету доктора Калигари, драматические оркестры в ранних экранизациях Франкенштейна создавали фон ужаса. Звук был извне_ он обозначал монстра, панику толпы, деформированное пространство. Музыка сопровождала и поддерживала страх, но ещё не была частью персонажа. В 1940–1950-е происходит сдвиг к психологическому звуку. В «Ребекке» Ваксмана музыка превращается в состояние мира вокруг героини, в Cat People страх впервые строится на тишине и резком аудио-скримере, а терменвокс в Spellbound и электронные звуки в The Day the Earth Stood Still озвучивают уже не чудовище, а сломленное состояние персонажей. Электронный тембр, похожий на человеческий голос, становится голосом тревоги без тела. С 1960-х хоррор всё отчётливее работает не оркестром, а средой. Скрипки-«ножи» Бернарда Херрманна в Психо, синтезированные крики птиц у Хичкока в The Birds, гул живого корабля и шаги в пустых коридорах Alien показывают: ужас можно строить на минимализме, механических звуках, дыхании, шаге, капле. Звук всё теснее связывается с телом зрителя, с пульсом, дыханием, рефлексами, и закрепляется как инструмент работы с тревожностью, а не только со «страшными моментами».

Игры конца 1990-х — 2000-х перенимают и радикализируют этот опыт. Ограничения звука на ранних консолях дают рождение «техническому» страху: треску, цифровым шумам, грубым реверберациям, низкому битрейту. В Silent Hill Акира Ямаока превращает радиопомехи и скрежет в язык травмированного пространства; в Resident Evil 4 и Amnesia страх рождается из самого факта, что твои шаги и движения становятся слишком громкими. Хоррор от зрелища переходит к интерактивному звуковому опыту, где звук — это и атмосфера, и звуковой направляющий интерфейс, и штраф за ошибку.

В финале этого движения звук страха оказывается не столько про монстра, сколько про нас самих. Мы уже не так сильно боимся криков и внезапных аккордов, нас настораживают шорохи, капли, гулы и цифровые артефакты, потому что за столетие кино и игр выучили их как сигналы угрозы. Современный хоррор и в кино, и в видеоиграх работает с памятью тела и аудиальной ностальгией: он возвращает нам знакомые формы звучания страха (от оркестра до «грязного» VHS и радио-шума), чтобы напомнить не только о самом ужасе, но и о том, как мы когда-то его слышали.

Trevor, C., Arnal, L. H., & Frühholz, S. (2020). Terrifying film music mimics alarming acoustic feature of human screams. Journal of the Acoustical Society of America

Journal of Sound, Silence, Image and Technology, № 2, 2019 Статья: Julin Lee, «A Symphony of Noises: Revisiting Oskar Sala’s ‘Geräuschmontage’ for Alfred Hitchcock’s ‘The Birds’ (1963)»

https://www.kinopoisk.ru/film/521/?utm_referrer=yandex.ru («Носферату», 1922)

https://www.kinopoisk.ru/film/8359/ («Невеста Франкенштейна», 1935)

https://www.kinopoisk.ru/film/8418/ («Кабинет доктора Калигари», 1920)

https://www.kinopoisk.ru/film/426/ («Ребекка», 1940)

https://www.kinopoisk.ru/film/178552/ («Люди-кошки», 1942)

https://www.kinopoisk.ru/film/8853/ («Видеодром», 1983 г.)

https://www.kinopoisk.ru/film/386/ («Чужой», 1979 г.)

https://www.kinopoisk.ru/film/344/ («Психо», 1960 г.)