Дизайн светильников в ХХ веке: эволюция формы

Концепция исследования

Переход от пламени к электричеству как источнику освещения — одно из самый заметных преобразований в истории материальной культуры. Лампа накаливания начала восприниматься как символ прогресса ещё до того, как получила массовое распространение. Приборы, разработанные Томасом Эдисоном и другими инженерами на рубеже XIX и XX веков, не просто поменяли природу бытового света — они дали людям возможность иначе мыслить пространство, создавать новые типы зданий, обновить облик городов и т. д. Электрический свет ни много ни мало изменил образ жизни миллионов людей.

Эта технологическая революция сказалась среди прочего на форме светильников. Если в прошлом лампа была скорее держателем пламени, то теперь превратилась в самостоятельный объект — более практичный, независимый и универсальный. Производство светильников быстро превратилось в поле экспериментов с материалами, их цветом, формой, отражательной способностью, а также геометрией, интенсивностью, фактурой лучей.

В этом смысле дизайн осветительных приборов — это не только область прикладных технологий, но и зеркало эстетических трансформаций в ХХ веке. Оно удивительно точно показывает эволюцию вкусов и общественных настроений на протяжении прошлого столетия. Так светильник стал воплощением не только технического прогресса, но и художественного поиска.

Поуль Хеннингсен «РН 5», 1958

В ХХ столетии дизайн светильников прошёл путь от декоративных изделий ручной работы до минималистичных промышленных товаров. Этот процесс не был линейным и отражал сложную систему взаимосвязей между дизайном, идеологией и технологиями производства. В 1900-х светильники отвечали идеалам ар-нуво: лейтмотиву органической линии, асимметрии, игривой стилизации и т. д. К 1930-м вид таких приборов начал радикально меняться под влиянием Баухауза и модернизма: с этого времени на первый план выходят принципы минимализма, предельной функциональности и стандартизации.

Послевоенный период приносит в индустрию новые материалы: алюминий, пластик, акрил, — это радикально меняет принципы формообразования и существенно расширяет возможности дизайнеров. Приходит время для смелых концептуальных решений в основе серийных моделей. В 1970–1980-х годах постмодернизм возвращает в дизайн иронию и игру; форма вновь превращается из выразителя функции в визуальное высказывание. К концу века маятник моды снова качнулся в противоположную сторону: минимализм и технологичность стали становятся новой (или хорошо забытой старой) нормой. В этот период формы многих моделей редуцируются до простейших фигур, теряют массу. Но при этом сохраняют идею света как формообразующего инструмента в средовом и интерьерном дизайне.

Карл Якоб Юкер «Настольная и торшерная лампа» («Tisch- und Stehleuchte»), 1923

В целом, на протяжении всего столетия дизайн светильника выступал своего рода индикатором культурного сознания эпохи. На этом пути прослеживается регулярная смена приоритета — от художественного декора к технологическому минимализму, от материального к нематериальному. Эта волнообразная эволюция проходила на фоне открытий в области материалов, физики света, а также перемен в представлениях людей о комфорте, пространстве, экономической реальности и пр.

Поэтому данное визуальное исследование выстроено в логике таймлайна. Для удобства работа разделена на пять глав, каждая из которых посвящена периоду в 20 лет со своими характерными историческими процессами, культурными феноменами и, как следствие, трендами в дизайне.

Джино Сарфатти «Пара настенных светильников» («Pair of wall lights»), 1970

Гипотеза данного визуального исследования предполагает: форма светильника не только следует за техническими возможностями конкретной, но и формирует новые визуальные коды. Если так, значит, по дизайну светильника можно достаточно легко определить эпоху, в которую он создан. А благодаря выстроенному таймлайну — увидеть, как меняется язык формы.

1900–1920: органическая линия

Стиль ар-нуво возник на рубеже XIX–XX веков как реакция на появление череды инноваций в технологиях промышленного производства. Художники стремились вернуть предмету уникальность, соединяя искусство, ремесло и природные мотивы. Светильник в этом контексте стал не просто источником света, а скульптурным объектом, в котором применялись новые метода обработки металла и стекла.

Основной приём ар-нуво — текучая линия, вдохновлённая природными формами: крылья, изогнутые стебли, цветы камелии. Линия ар-нуво легла в основу многообразных орнаментов той эпохи: металл изгибался как лиана, а абажур превращался в бутон. Среди наиболее распространённых материалов, которые нашли применение в светильниках ар-нуво — бронза, латунь, медь, стекло (в особенности витражное). В колористическом коде — природные оттенки зелёного и бурого, янтарные и золотистые тона. В целом главным идеалом для мастеров того периода стала гармония искусства и жизни. Декоративность возобладала над практичностью.

Студия Тиффани «Глициния» («Pony Wisteria»), 1915 Студия Тиффани «Пионы» («Peony»), 1900

Светильники фирмы «Тиффани» занимают особое место в истории светового дизайна. Это своего рода мост между декоративностью конца XIX века и поиском художественной индивидуальности начала XX. В дизайне моделей «Тиффани» нашли отражение эстетика позднего «Артс-энд-Крафтс» вместе с раннем ар-нуво, идея ремесленного превосходства, мастерства ручной работы вместе с изысканностью органических мотивов и цветовой экспрессией.

Главным художественным инструментом «Тиффани» было стекло, причём достаточно плотное и многослойное. Американский бренд максимально ярко воплотил идею того, что форма светильника может вытекать из природного мотива: цветочные купола (розы, ирисы, лилии), насекомые и животные (стрекозы, павлины), абстрактные ритмы природы (волны, листья, ветви) и т. д.

Густав Гуршнер «Настольная лампа», 1902

Настольная лампа Густава Гуршнера — характерный пример венского модерна, соединяющего в себе строгую геометрию и утончённую декоративность. Гуршнер использовал бронзу в качестве базового материала, при этом опирался на текучие линии и изящные кронштейны. Такие формы напоминают органические мотивы ар-нуво, но подчинены более сдержанной, архитектурной логике.

Эмиль Галле, «Настольная лампа», около 1900 Эмиль Галле, «Гортензия», около 1900

Настольные лампы Эмиля Галле — яркие образцы французского ар-нуво. Галле использует многослойное цветное стекло с вытравленным растительным орнаментом. Листья, цветы и ветви плавно охватывают поверхность абажура, превращают светильник в настоящую флористическую фантазию.

Подставка часто выполнена в форме стебля или ствола, что усиливает иллюзию живого природного объекта. В этом смысле светильники Галле — яркий пример того, как декоративность ар-нуво стремилась к поэтичной выразительности, превращая каждый светильник в художественный объект.

Рене Лалик «Айви» («Lierre Ivy»), 1921 Рене Лалик «Ракушки» («Coquilles»), 1924

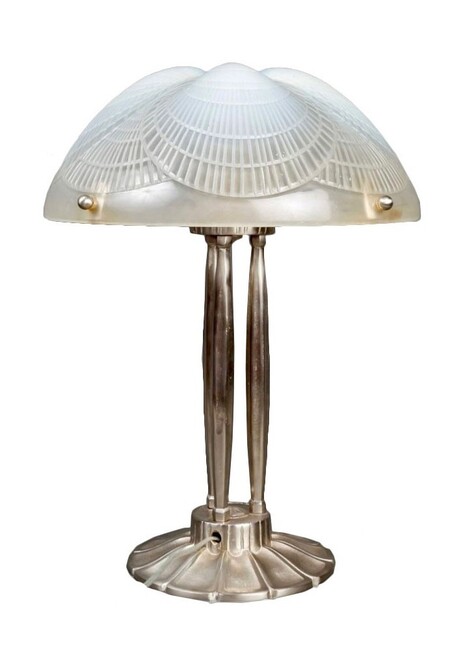

Светильники Рене Лалика — в числе самых узнаваемых образцов раннего ар-деко. Органическая тема, унаследованная от ар-нуво, все еще присутствует в форме, но активно переходит в геометрический ритм. Изделия фирмы Лалика стали символом сдержанной роскоши. Чистота текстур и строгая симметрия сочетается в них с природным изяществом.

Таким образом, в период 1900-1920-х светильник как предмет интерьера выступил во всех смыслах ярким выразителем идеалов ар-нуво и раннего ар-деко. Органические линии, работа с материалами и цветом — всё это сближало природные ритмы с производственными инновациями.

1920-1940: поиск функциональной эстетики

1920–1930-е стали эпохой расцвета ар-деко. Пока немецкий Баухауз и советский ВХУТЕМАС оттачивали радикальный функционализм, парижские мастера представляли альтернативный путь развития дизайна — эмоциональный, пластический, визуально насыщенный. Именно эти идеалы воплотили в себе светильники фирмы «Ле Веррье».

«Ле Веррье» формирует образ светильника как предмета статусного интерьера, комбинации строгого эстетизма и технологичности. Настольные лампы этого бренда демонстрировали оптимизм эпохи, интерес к телу и механике, веру в прогресс и свет как метафору энергии нового мира. Так, лампа «Кларте» стала символом «новой женщины» 1920-х — динамичной, независимой, современной.

Макс Ле Веррье «Ясность» («Clarté»), 1928

Баухауз — школа, основанная Вальтером Гропиусом в Веймаре в 1919 году — сформировала новый подход к дизайну. В основе этого подхода лежал принцип: искусство должно служить индустрии и быту. Предмет, созданный на основе принципов баухаузского функционализма, должен быть прост, технологичен и изготовлен серийно.

Дизайнеры школы (Вильгельм Вагенфельд, Марианна Брандт, Ханс Пригель и др.) создавали предметы, где каждый элемент подчинён функции. Вместо утончённой линии ар-нуво — геометрия строгих пропорций и безупречная логика использования.

Вильгельм Вагенфельд «W24», 1924

Настольная лампа Вильгельма Вагенфельда «W24» (1924) стала одним из символов Баухауза и раннего модернизма. Созданная как учебный проект, она воплощает принципы функциональности, простоты и честности материалов.

Характерная полусферическая стеклянная колба и цилиндрическая стеклянная ножка образуют чистую и ясную форму. Металлические детали лишь подчёркивают лаконизм концепции. Лампа демонстрирует идею «света как функции». «W24» стала образцом индустриального дизайна, который предполагает рождение эстетики из логики производства и использования.

Марианна Брандт и Ганс Прзирембель «HMB 25/300», 1925 Марианна Брандт «Прикроватная настольная лампа», 1928

Светильники Марианны Брандт, созданные в 1920-е годы в мастерских Баухауза, стали эталоном утилитарного подхода к дизайну осветительных приборов. Брандт работала прежде всего чистыми металлическими формами в рамках простые геометрических форм.

Наиболее узнаваемые модели её авторства — подвесные и настольные светильники из никелированной латуни и опалового стекла. Каждый из них построен на строгом сочетании шара, цилиндра и диска. Брандт стремилась к оптимальному рассеиванию света, использовала отражатели и экранные плафоны. Мастер экспериментировала с формой для достижения максимального равномерного, удобного в быту освещения.

Работы Брандт демонстрируют отказ от декоративности в пользу рациональной структуры. Использование каждой детали функционального мотивировано, подчинено единому сценарию использования. Такие светильники обретают архитектурную выразительность и предвосхищают язык индустриального дизайна середины столетия.

Карл Якоб Юкер «Настольная лампа», 1928

Светильники Карла Якоба Юкера, созданные в годы его работы в Баухаузе, представляют собой образцы предельно рациональной эстетики и выверенных инженерных решений. Юкер использовал простые детали: металлические трубки, диски и сферические плафоны из опалового стекла. Немецкий дизайнер создавал модели, в которых каждый элемент, каждый конструктивный узел открыто демонстрировал принципы своей работы.

Изделия Юкера тоже отличает ясная функциональная логика. Отражающие поверхности, регулируемые крепления, минимальное количество деталей подчинены оптимизации производства и применения предмета. Светильники Юкера воплощают идею «честной конструкции», где форма выступает выразителем функции.

Итак, дизайнеры 1920-х радикально изменили видение светильника как предмета интерьера. Из объекта искусства он превратился в промышленное изделие, носителя принципов стандартизации и массового производства. В те годы лампа не украшает, а организует пространство. До конца XX века дизайнеры вернуться к этим принципам ещё не раз.

1940–1960: послевоенный модернизм

1940–1960-е стали эпохой экономического восстановления и «возвращения к человеку». После Второй мировой войны дизайн переосмыслил свои задачи, поставив во главу угла массовое, доступное, удобное, гуманистического производство.

Принципы: Баухауза простота, функциональность, стандартизация — получили новое прочтение в духе послевоенного оптимизма. Если обратиться к моделям светильников послевоенного периода, можно увидеть развитие этих принципов. Форма сохранила рациональность, но стала мягче. В настольных лампах и торшерах 50-х заметны округлые линии, плавные соединения, обтекаемые детали. Алюминий, сталь, латунь, пластик в сочетании со стеклом стремились к лёгкости и долговечности. В моделях середины века доминирует нейтральная гамма: белый, серый, чёрный с ненавязчивыми акцентными в виде пастельных или тёплых тонов.

В 50-х светильник перестал быть элитарным артефактом. Он стал доступным предметом быта, рассчитанным на серийное производство, долговечность и визуальную нейтральность.

Подвесная лампа «Модель 2065», Джино Сарфатти, 1950

Светильники Джино Сарфатти, созданные с 1930-х по 1970-е годы, стали основой итальянской школы светодизайна. Сарфатти сочетал инженерное мышление с изобретательностью, постоянно экспериментируя с конструкцией, источниками света и трансформацией формы.

Его работы отличает функциональный минимализм: тонкие металлические стержни, шаровые плафоны, подвижные кронштейны, модульные системы и рациональная геометрия. Он одним из первых начал использовать новые технологические решения — от регулировки направленности света до применения лёгких промышленных материалов.

«Модель 20.16.2109», Джино Сарфатти, 1959 «Модель 237/2», Джино Сарфатти, 1959

Светильники Louis Poulsen — это ключевой пример скандинавского подхода к освещению, сформированного в середине XX века. Основной принцип бренда — создание мягкого, комфортного, «человекоориентированного» света, где форма полностью подчинена качеству светорассеивания.

Наиболее известные модели, созданные Полом Хеннингсеном (PH-серия), демонстрируют многослойную систему плафонов, которая направляет и рассеивает свет без бликов. Каждая поверхность работает как отражатель, а конструкция задаёт световой характер — тёплый, непрямой, спокойный.

Подвесная лампа «Louis Poulsen PH 5», Поуль Хеннингсен, 1958

Louis Poulsen стал символом северного модернизма: минимализм, функциональность, чистая геометрия и глубокая работа с оптикой. Эти светильники не столько украшают пространство, сколько формируют атмосферу, превращая свет в часть архитектурной среды.

Напольная лампа «Louis Poulsen PH 5», Поуль Хеннингсен, 1960

Модель PH 5 — это напольная версия культового дизайна Пола Хеннингсена. Она использует фирменную систему мультиплафонов: несколько плафонов с различными диаметрами расположены концентрически, создавая сложную оптическую схему. Благодаря этому свет распределяется равномерно и мягко, без ослепления.

PH 5 Floor Lamp — пример того, как Louis Poulsen перевёл концепцию архитектурного освещения в домашний, персональный формат. Она объединяет эстетику модернизма с функциональностью, делая свет важной частью пространства, а не просто утилитарным элементом.

Настольная лампа «Кобра», Грета Магнуссон Гроссман, 1948

Настольная лампа Cobra (1948) Греты Магнуссон Гроссман — один из самых узнаваемых образцов калифорнийского модернизма середины века. Её характерная изогнутая форма с овальным, «распластанным» абажуром напоминает поднятую голову кобры, от чего лампа и получила своё название.

Гроссман сочетает гибкую, почти скульптурную линию с функциональностью: подвижная «головка» позволяет направлять свет, а тонкая изогнутая стойка создаёт визуальную лёгкость. Металлический корпус, окрашенный в мягкие пастельные или тёмные оттенки, подчёркивает лаконичность силуэта.

Cobra стала символом женского вклада в дизайн mid-century modern и примером того, как органическая пластика может сочетаться с рациональной функциональностью.

Напольная лампа «Кузнечик», Грета Магнуссон Гроссман, 1947

Напольный светильник «Кузнечик» (1947) — один из самых знаменитых объектов Греты Магнуссон Гроссман. Эта модель одним из ярчайших образцов американского «модерна середины века». Буквально следуя своему названию, светильник состоит из наклонной стойки-треноги с вытянутым коническим абажуров, направленным вниз.

Гроссман использует лёгкие, вытянутые линии, создавая ощущение динамики и баланса, словно лампа «шагает» в пространстве. Регулируемый абажур обеспечивает направленный свет, что было принципиально для модернистского подхода к сценариям освещения.

Подвесной светильник «A201», Алвар Аалто, 1950 Подвесной светильник «A331», Алвар Аалто, 1953

Подвесной светильник A201 Алвара Аалто (1950) — характерный пример финского модернизма. В этом модели функциональность сочетается с мягкой геометрией. A201 состоит из металлических цилиндров разного диаметра, создающих направленный вниз свет и мягкое боковое свечение. Белое покрытие и латунные детали добавляют тепла и тактильности.

Светильники Аалто отражают его подход к свету как к архитектурной субстанции. В них нет никаких декоративных излишеств — только чистая форма, работающая на комфорт пространства, его соразмерность человеку. Уютный, мягко рассеянный свет выражает идеалы того самого «гуманистического модернизма», с которым стало ассоциироваться имя Аалто и скандинавский дизайн в целом.

Подвесной светильник «Тарахакум», Акилле и Пьер Джакомо Кастильони, 1960

Светильники братьев Кастильони — это проявление итальянского модернизма, основанного на традициях и инженерной логике. Они переосмысляли бытовые предметы, превращая промышленный функционал в элегантные, минималистичные формы.

Настольная лампа «Молчание» (Taccia), Акилле и Пьер Джакомо Кастильони, 1962 Настольная лампа «Снуппи» (Snoopy), Акилле и Пьер Джакомо Кастильони, 1967

Кастильони стремились «удалить всё лишнее», оставив только суть функции. Их работы — это интеллектуальные объекты, в которых техника, структура и экспериментальные формы соединяются в новое понимание дизайна. Например, светильник «Арка» совмещает в себе модернистские формы (шарообразный плафон из металла) и традиционный итальянский дизайн (основа из мрамора).

Торшер «Арка», Акилле и Пьер Джакомо Кастильони, 1962

Послевоенные десятилетия принесли в дизайн теплоту и человечность. По сути, это эпоха рационального уюта — баланса между технологией и жизнью. Принципы Баухауза и его материалы (преимущественно холодный металл) теперь сочетались с мягкостью скандинавской и итальянской эстетики. Форма стала не просто функциональной, а теперь она дружелюбна к человеку.

1960–1980: пластиковая революция и постмодернизм

Дизайн 1960–1980-х сложился во многом как реакция на рациональность модернизма 50-х. Общество на Западе переживало бурные изменения — технологические, социальные, культурные. Подросшее послевоенное поколение утратило веру в универсальность моральных ценностей и эстетических идеалов. Так на смену логики рационализма «с человеческим лицом» пришла ирония постмодернизма. Дизайн вновь позволил себе эмоции, игру и индивидуальность.

С точки зрения производственных технологий ключевым фактором в дизайне 60-80-х стала так называемая «пластиковая революция». Появление новых синтетических материалов (акрил, поликарбонат, ПВХ) сделало возможным использование гибких, лёгких и относительно дешёвых деталей ярких цветов. Светильник всё чаще брал на себя функцию акцентной детали в интерьере — привлекающей внимание, если не эпатирующей.

Настольная лампа «Артемида», Джанкарло Маттиоли, 1967

Настольная лампа «Паук», Джо Коломбо, 1960

Настольная лампа «KD-27», Джо Коломбо, 1960

Настольная лампа «Ашока», Этторе Соттсасс, 1981

1960–1980-е принесли в дизайн светильников взрыв цвета и чувственности. Лампа превратилась в визуальную метафору, элемент игры, полу-ироничной коммуникации.

Постмодернизм во многом отверг универсальность как утопическую идею. В этот период светильник превратился в характерного персонажа, носителя эмоции (или её нарочитой имитации).

Разноцветный пластик дал дизайнерам редкую творческую свободу, а дух эпохи — право на смелые решения, в том числе не претендующие на серьёзность и модернистское рацио.

Торшер «Таити», Этторе Соттсасс, 1981 Торшер «Верхушка дерева» (Treetops), Этторе Соттсасс, 1981

Настольная лампа «Спираль», Инго Маурер, 1960

К концу 1960-х функционализм почти исчерпал себя. Постмодернизм отверг идею универсальной формы и массового производства, провозгласив свободу визуального языка. Светильник снова стал площадкой для эксперимента: яркие цвета, пластик, неожиданные силуэты, цитаты из массовой культуры. Теперь форма не подчинялась функции — она выражала настроение, идею, и даже юмор.

1980–2000: минимализм и технологическая интеграция

К началу 1980-х постмодернистская игра достигла своего апогея и пошла на спад. Дизайнеры, уставшие от визуального шума, возвращаются к чистоте формы и «человечному» свету.

Последние десятилетия века — время новых технологий освещения (галогенные, флуоресцентные, а позднее и светодиодные лампы), компьютерного моделирования, эстетики хай-тека и минимализма. Форма светильника становится второстепенной — гораздо важнее теперь сам свет, его качество, направление, отражение и эмоциональные эффекты.

Постепенно лампа перестаёт быть предметом дизайна в классическом смысле. Она становится элементов общего архитектурного решения, инструментом «режиссуры» пространства.

Люстра «Святая чепуха» (Porca Miseria), Инго Маурер, 1994

Некоторые дизайнеры конца столетия, такие как немец Инго Маурер, по-прежнему оставались привержены принципам постмодерна. Их работы отличает юмор, коллажная природа, игра с внешними образами, смыслами, идеями. Впрочем, такие модели составляют скорее исключение из правила.

Светильник «Лучеллино NT», Инго Маурер, 1992

Настольная лампа Luceplan Berenice, Альберто Меда и Паоло Риццатто, 1985

Среди культовых конца столетия — работы итальянских дизайнеров Альберто Меда и Паоло Риццатто. Эти светильники отличаются минималистичными, геометризированными, как бы «невидимыми» формами. Лампа становится чистым функциональным знаком — линия, цилиндр, диск и т. д.

Среди материалов, которые чаще всего использовали Меда и Риццатто, — алюминий, стекло, полированный металл, пластик, оптические волокна.

Настольная лампа «Мисс K», Филипп Старк, 2003

В конце XX века происходит обратный поворот — от насыщенности к тишине. После постмодернистского хаоса дизайнеры обращаются к чистоте, простоте и сути. Светильник становится всё менее заметным, уступая место самому свету.

Форма растворяется в пространстве: линии, плоскости, точечные источники. Это переход от материального объекта к нематериальной архитектуре света, где свет — уже не средство, а сам материал дизайна.

Заключение

Гипотезу исследования можно считать подтверждённой. По изменению дизайна светильников действительно можно проследить, как менялись культурные тренды на протяжении всего XX века — от ремесленного искусства и декоративного изобилия до аскетичных форм, практицизма, экономичности и серийности.

Если в начале века светильник был орнаментальным атрибутом социального престижа, то к 2000-м он становится манифестом функциональной честности, или вовсе молчаливым медиумом, проводником эмоционального опыта.

Декоративный ар-нуво стремился очаровать глаз, Баухауз и конструктивизм — отказаться от декоративности вовсе в пользу чистой функции. Светильники послевоенного периода подчиняли пространство новыми материалами и фактурами, а постмодернизм открыл дизайнерам пространство для тотальной иронии. Наконец, минимализм конца века вновь обнулил представления о форме, вернулся к идеалам минимализма и функциональности.

Как несложно заметить, такое чередование подходов напоминает движение маятника — характерное для культурного процесса, только ещё более интенсивное, проявленное и контрастное.

К концу XX века дизайнер превращается из создателя предмета в своего рода режиссёра пространственной динамики, программирующего сценариями освещения перемену настроений, состояний и даже поведения человека. В этом смысле эволюция светильников отражает и эволюцию человеческого восприятия.

Charlotte and Peter Fiell. 1000 Lights. Publisher: TASCHEN, 2013.

Schleuning S. Electrifying Design: A Century of Lighting. Publisher: Yale University Press, 2021.

Scala Q. Lighting: 20th-Century Classics. Publisher: IMM Lifestyle Books, 2017.