Руины в живописи романтизма

Рубрикатор

1. Концепция 2. Историко-культурный контекст 3. Визуальный язык при изображении руин 4. Руина как синтез национального мифа и отчужденности 5. Заключение 6. Список источников информации

Концепция

Образ руин всегда занимал особое место в европейском искусстве, но именно в живописи романтизма он приобретает необычайную выразительность и смысловую насыщенность. Меня всегда привлекла эта тема, потому что руины в романтическом пейзаже оказываются не просто фрагментом разрушенной архитектуры, а сложным визуальным образом, в котором соединяются эмоции, исторические ассоциации и национальные переживания.

Уильям Тёрнер «Tintern Abbey The Crossing and Chancel, Looking towards the East Window», 1974

Романтики умели превращать даже небольшой обломок стены в знак исчезнувшей эпохи, в повод задуматься о времени, памяти и собственном месте в мире.

Как писал С. Хачатуров, руина в культуре воспринимается как «остаток, который всё ещё говорит» [1]. Именно способность «говорить» заставила меня выбрать данную тему.

Томас Гёртин «Part of the Ruins of Walsingham Priory», 1797 Томас Гёртин, «Kirkstall Abbey from the North West», 1797

Цель работы — рассмотреть лейтмотив руин в живописи периода романтизма, оценить значимость роли этого образа.

Романтический пейзаж строится как поле встречи природы и следов человеческой истории, и именно эта точка соприкосновения задаёт эмоциональный строй произведений. Руина в таких композициях не просто объект, а визуальная структура, через которую раскрывается тема времени: обломанные арки, затянувшиеся растительностью, мягко разрушенная фактура камня — всё это превращается в метафору медленного, но неумолимого течения жизни.

Джон Констебл «Замок Хедли, устье Темзы. Наутро после ночной бури», 1829

Ритм разрушенных форм сочетается с природными элементами: ветвями, туманом, облаками. За счёт этого живописная сцена становится не столько топографическим изображением, сколько переживанием состояния: тишины, утраты, острого внимания к хрупкому миру.

Так руина приобретает способность одновременно быть материальной и символической формой, соединяя реальное пространство с внутренним, эмоциональным.

Таким образом, моя гипотеза заключается в том, что романтические художники используют образ руины не только как источник личного переживания времени, но и как точку, где меланхолическая эмоция постепенно превращается в ощущение причастности к большему историческому целому. Созерцая руину, зритель переживает не только утрату, но и присутствие, след культуры, который можно считать своим. Поэтому руина начинает работать как визуальный мост между индивидуальным чувством и коллективной исторической памятью. В своей работе я проанализирую, каким образом романтические живописные приёмы позволяют зрителю воспринимать руины так многогранно.

Исторический контекст

Шартрский собор, Франция, 1145

В средневековой культуре архитектура воспринималась как зримое воплощение божественного порядка: собор или монастырь существовали не столько как «здание», сколько как образ идеального, внеисторического мира. Целостность формы здесь имела не только конструктивное, но и богословское значение, поэтому собственно руина почти не могла быть положительным образом. Разрушение храма означало крушение сакрального порядка, а обломки античных сооружений трактовались либо как «языческое прошлое», либо как удобный строительный материал.

Средневековый зритель видел в руине прежде всего знак гибели, а не эстетический объект.

К концу XVIII — началу XIX века эта средневековая «целостность» оказывается ретроспективной конструкцией.

Индустриальная революция радикально перестраивает привычный ритм жизни: вместо сезонных циклов сельского труда — фабричный гудок, вместо поля — цех, где рабочий проводит по 10–12 часов за однообразным занятием. Масштабная урбанизация приводит к тому, что люди покидают деревни и оказываются в переполненных промышленных городах, среди тесной, типовой застройки. Это рождает чувство отрыва от естественного, природного начала: привычный горизонт, смена времен года, связь с землёй заменяются видом кирпичных стен и улиц, уходящих в дымку фабричных труб. На этом фоне усиливается переживание внутренней неудовлетворённости: старые формы жизни разрушены, новые ещё не обрели очертаний, а человеческая индивидуальность как будто не нужна, на фабрике требуется не личность, а рабочая единица.

Каспар Давид Фридрих «Мечтатель», 1840

К этому социальному разладу добавляется кризис традиционных сословий. Дворянство теряет прежние привилегии и политическое влияние, крестьянство — привычный уклад, а между ними формируется новая, но ещё не оформленная буржуазная среда. Возникает ощущение «не того времени»: таланты и тонкая чувствительность как будто не находят применения в мире, где ценится производительность и расчёт. Многие образованные люди конца XVIII — начала XIX века чувствуют себя лишними в современной действительности.

Именно на эту растерянность и попытку побега отвечает романтизм.

Визуальный язык

В живописи романтизма главное внимание смещается от внешней правдоподобности и строгой композиционной гармонии к внутреннему переживанию. Художников интересует не столько «как устроен мир», сколько «как человек чувствует себя в этом мире». Поэтому вместо устойчивых античных героев и рационально выстроенных пространств классицизма появляются фигуры, охваченные пограничными состояниями: отчаянием, экстазом, мистическим озарением.

Исследователи отмечают, что для романтизма характерен перенос драматизма с действия на атмосферу.

Каспар Давид Фридрих «Странник над морем тумана», 1818

В этом контексте особенно важным становится пейзаж, построенный на реальных, узнаваемых мотивах, морском побережье, холмах, монастырских окрестностях, но наполненный ощущением таинственности и недосказанности. Английские и немецкие художники создают тип «реального пейзажа с мистическим оттенком»: зритель видит вполне конкретное место, но оно подано как пространство другого измерения, где обычные объекты приобретают символический вес.

На этом фоне мотив руины оказывается естественным центром притяжения: разрушенное здание одновременно принадлежит реальному миру (его можно локализовать, датировать) и выглядит как знак, вписанный в ландшафт времени.

Например, в картине Фридриха «Аббатство в дубовом лесу» руина не просто присутствует в пейзаже — она организует всё пространство картины, что типично для живописи романтизма, где архитектурный остаток часто заменяет героя. Фридрих выстраивает композицию вокруг разрушенного готического портала: его обломанные стены образуют центральную вертикаль, которую подхватывают стволы дубов, словно продолжая утраченную высоту свода. Вверху портал обрезан краем холста, снизу подрезан снегом и крестами кладбища, из-за чего форма кажется вырванной из цельного объёма — мы видим не храм, а фрагмент, «обрубок» сакрального мира. Для романтизма это принципиально: художник демонстративно показывает несобранность, незавершённость, разрыв. Пустые оконные проёмы, отсутствие кровли, зияющая тьма внутри портала читаются как визуальные маркеры утраты. На их фоне крошечная похоронная процессия лишь подчёркивает масштаб разрушенного. Здесь пейзаж выполняет функцию исторической картины, через руину проговаривается опыт эпохи, пережившей крушение старого устройства и не нашедшей новой опоры.

Каспар Давид Фридрих «Аббатство в дубовом лесу», 1809-1810

Визуальный язык картины подчинён этой логике распада. Палитра намеренно выхолощена: холодные серо-коричневые, грязно-зелёные, голубовато-белые тона сближают камень, снег и воздух, так что руина перестаёт быть тяжёлой массой и становится полупрозрачным знаком прошлого. Свет идёт не изнутри архитектуры, как в средневековом соборе, а снаружи, из узкой полосы неба. Он скользит по верхним краям стен и вершинам дубов, в то время как нижняя зона погружена в вязкий полумрак. Это типично романтический приём, когда драматизм перенесён из жеста фигуры в атмосферу. Фактура письма мягкая, без жёстких контуров: края кладки чуть размыты, ветви деревьев вплетаются в силуэт портала.

В результате руина оказывается не чужеродной глыбой, а точкой, где природа и история буквально срастаются. Именно в таком виде она идеально воплощает романтическую меланхолию: это и материальное свидетельство разрушения, и визуальный центр, вокруг которого зритель выстраивает ощущение утраченного, но своего прошлого.

Джон Селл Котман «Руины аббатства Риво, Йоркшир», 1803 Карл Густав Карус «Руины аббатства Эльдена и деревенский дом рядом с Грайфсвальдом в лунном свете», 1819–1820

Синтез национального мифа и отчужденности

В романтической живописи меланхолия почти всегда привязана к одиночной фигуре, которая становится носителем индивидуального опыта. Для эпохи романтизма вообще характерен акцент на индивидуализме и субъективности: искусство сознательно уходит от универсальных, образцовых героев античности к единственному, внутренне противоречивому человеку, переживающему себя перед лицом мира. Исследователи романтизма подчёркивают, что движение строится на культе «я»: эмоции, личная фантазия, внутреннее видение важнее внешнего события или исторического сюжета.

Важно, что этот индивидуализм не героический, а меланхолический. Романтический герой почти никогда не действует — он смотрит, стоит, блуждает, опаздывает.

Каспар Давид Фридрих «Руины монастыря Эльдена близ Грайфсвальда», 1824–1825

В национальном измерении романтизма важно, что пейзаж начинает читаться как образ своего мира — со своими климатом, севером/югом, историей. Для немецких романтиков это особенно заметно: они последовательно переоценивают Север как позитивное, подлинное пространство, в противовес идеализированному античному Югу. В текстах об эпохе подчёркивается, что в немецком романтизме Север воспринимается как носитель особой духовности и внутренней серьёзности, тогда как классический Юг ассоциируется с внешней гармонией и чужой традицией.

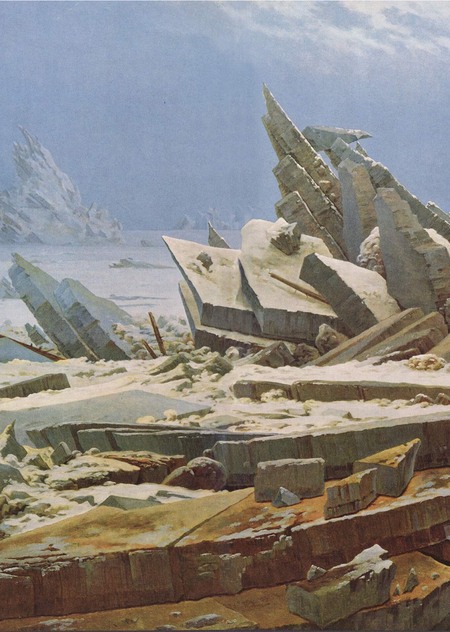

Каспар Давид Фридрих «Северный Ледовитый океан», 1823-1824

На этом фоне показателен «Северный Ледовитый океан» К. Д. Фридриха. Здесь мы не видим ни аббатства, ни замка, ни явных «руин прошлого» — но перед нами радикальная руинизация будущего: разбитый корабль, раздавленный сплющенными льдинами, и арктический пейзаж, в котором человеческому присутствию не место. Исследователи отмечают, что картина изначально задумывалась как образ «северной природы во всей красоте её ужаса» и впоследствии интерпретировалась как аллегория окончательного крушения человеческих и политических надежд.

Важно, что национальный мотив здесь не декларируется, а вырастает из самого образа Севера.

После романтизма мотив руины не исчезает, а как будто закрепляется в европейской визуальной культуре как особая оптика. Через разрушенное теперь всё чаще смотрят на историю, природу и самого человека.

Ханс Хааке, «Германия, 1993», инсталляция в павильоне Германии на 45-й Венецианской биеннале

У Хааке сама руинизация становится художественным методом, а не только темой. В своей инсталляции он не изображает развалины, а превращает в них архитектуру немецкого павильона. Важно, что он работает минимальным, но радикальным жестом: не строит новую форму, а разрушает основание, заложенное при Гитлере, заставляя тело зрителя прочувствовать эту трещину.

Автор продолжает романтическую линию работы с руиной, но радикализует её: вместо медитативной меланхолии перед обломками прошлого мы имеем активное, почти насильственное производство руины как критического инструмента.

Заключение

Несмотря на внутреннюю противоречивость романтического взгляда на прошлое, руины в живописи романтизма можно считать одним из ключевых визуальных феноменов эпохи. Через них художники не только сформировали особый тип меланхолического пейзажа, где композиция, свет, цвет и фактура работают на переживание утраты и несвоевременности человека, но и заложили основы нового отношения к истории как к пространству личного опыта.

Романтическая руина одновременно выступает и как материальное свидетельство разрушения старого мира, и как точка сборки воображаемого своего прошлого, из которого постепенно вырастает национальный миф.

Томас Гёртин «Романтический пейзаж», 1798

Представитель семьи Пезеров «Романтический пейзаж. Руины в лунном свете», 1780–1865

Эти изображения оказались важны не только в пределах самого XIX века, созданный романтиками язык руин с его напряжённой пустотой, слиянием природы и архитектуры, ощущением конца и скрытой надежды стал одним из устойчивых источников вдохновения для последующего искусства, продолжив влиять и на визуальное осмысление памяти, и на художественные стратегии работы с историческими травмами в XX–XXI веках.

Хачатуров С. Апология обломков: руинная тема в контексте истории европейской культуры. — М.: Новое литературное обозрение, 2021.

A love of desolation and ruins // Prospect URL: https://www.prospectmagazine.co.uk/culture/46169/a-love-of-desolation-and-ruins?utm_source=chatgpt.com (дата обращения: 21.11.2025).

Simmel G. The Ruin // The Hudson Review. — 1958. — Vol. 11, No. 3. — p. 371–385. — Stable URL (через JSTOR): https://www.jstor.org/stable/3848614 (дата обращения: 21.11.2025).

Romanticism // The Metropolitan Museum of Art. Heilbrunn Timeline of Art History [сайт]. — 2004. — URL: https://www.metmuseum.org/essays/romanticism (дата обращения: 21.11.2025).

Caspar David Friedrich: The Soul of Nature / Ed. by A. Hokanson, J. S. Seidenstein. — New York: The Metropolitan Museum of Art, 2024. — (по электронному изданию: https://www.metmuseum.org/met-publications/caspar-david-friedrich-the-soul-of-nature, дата обращения: 21.11.2025).

Grave J. Caspar David Friedrich. — München: Prestel, 2012. — URL (информация об издании): https://prestelpublishing.penguinrandomhouse.de/book/Caspar-David-Friedrich/Johannes-Grave/Prestel-com/e522658.rhd (дата обращения: 21.11.2025).

Grave J. Caspar David Friedrich. — München: Prestel, 2012. — URL (информация об издании): https://prestelpublishing.penguinrandomhouse.de/book/Caspar-David-Friedrich/Johannes-Grave/Prestel-com/e522658.rhd (дата обращения: 21.11.2025).

https://arzamas.academy/materials/2224 (дата обращения: 21.11.2025).

Северный Ледовитый океан (картина) // Википедия URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Северный_Ледовитый_океан_%28картина%29 (дата обращения: 21.11.2025).

https://ru.wikipedia.org/wiki/Аббатство_в_дубовом_лесу (дата обращения: 21.11.2025).

https://www.tate.org.uk/art/artworks/girtin-kirkstall-abbey-from-the-north-west-d36639 (дата обращения: 21.11.2025).

https://www.wikiart.org/ru/tomas-gyortin/part-of-the-ruins-of-walsingham-priory-1797 (дата обращения: 21.11.2025).

https://static.wixstatic.com/media/181fbb_5b635faa37904878a006c7d96b14f922~mv2_d_2312_3000_s_2.jpg/v1/fill/w_1480,h_1920,al_c,q_90,usm_0.66_1.00_0.01,enc_avif,quality_auto/181fbb_5b635faa37904878a006c7d96b14f922~mv2_d_2312_3000_s_2.jpg (дата обращения: 21.11.2025).

https://www.dpreview.com/forums/media/chartres-cathedral-west-facade.948503/ (дата обращения: 21.11.2025).

https://ru.wikipedia.org/wiki/Странник_над_морем_тумана (дата обращения: 21.11.2025).

https://wam.org/our-collection/collection/romantic-landscape/?utm_source (дата обращения: 21.11.2025).

https://artuk.org/discover/artworks/romantic-landscape-ruins-in-the-moonlight-81192?utm_source (дата обращения: 21.11.2025).

https://os.colta.ru/photogallery/10529/44311/ (дата обращения: 21.11.2025).

https://wam.org/our-collection/collection/romantic-landscape (дата обращения: 21.11.2025).

https://www.tate.org.uk/art/artworks/turner-tintern-abbey-the-crossing-and-chancel-looking-towards-the-east-window-d00374?utm (дата обращения: 21.11.2025).

A love of desolation and ruins // Prospect URL: https://www.tate.org.uk/art/artworks/turner-tintern-abbey-the-crossing-and-chancel-looking-towards-the-east-window-d00374?utm (дата обращения: 21.11.2025). (дата обращения: 21.11.2025).

https://www.wikiart.org/en/caspar-david-friedrich/ruined-monastery-of-eldena-near-greifswald?utm (дата обращения: 21.11.2025).