Глава 2: Послевоенные годы (1940–1950)

Голливуд: убийца-двойник и паранойя нуара

Подозрение, 1941. Реж. Альфред Хичкок.

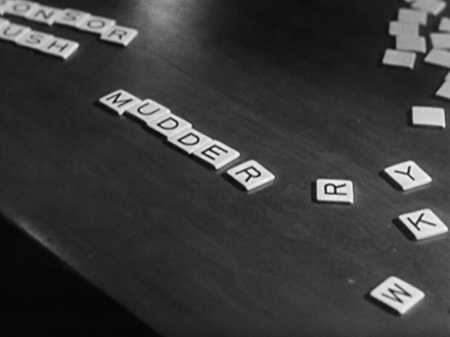

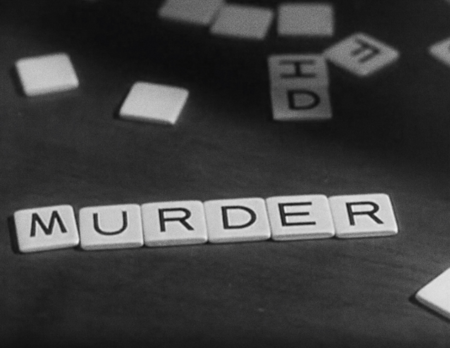

В 1940-е годы в Голливуде появляется новый визуальный язык — фильм-нуар. В центре повествования больше не чудовища и сверхъестественные убийцы, а человек, живущий двойной жизнью. Образ убийцы становится отражением социальной тревожности: врагом теперь может оказаться сосед, коллега или даже супруг.

Альфред Хичкок в «Подозрение» (1941) создаёт историю молодой женщины, подозревающей своего мужа в намерении её убить. В знаменитой сцене он поднимается по лестнице со стаканом молока в руках. Хичкок специально поместил в стакан маленькую лампочку, чтобы жидкость светилась пугающим светом — таким образом обычный предмет становится символом смерти. Критик Марина Щербакова отмечает: «Фильм показывает, что ужас может возникнуть не от монстра, а от обычного жеста любимого человека» (Бездна всматривается в нас). Здесь убийство остаётся недосказанным, но именно эта «возможность убийства» становится источником страха.

Подозрение, 1941. Реж. Альфред Хичкок.

Ещё более абстрактным и холодным образ убийцы предстает в «Убийцы» (1946) Роберта Сиодмака. Двое незнакомцев приезжают в маленький город, чтобы ликвидировать бывшего боксера, известного как Швед. Сцена в закусочной, где они медленно, безэмоционально разговаривают с официантом и ждут жертву, производит эффект абсолютного ужаса именно своей обыденностью. Их лица остаются в тени, а движения — механическими. Как писал Ян Конрич в статье Mass media/mass murder, «нуар делал убийство не событием, а состоянием — оно могло в любой момент войти в жизнь персонажей».

Убийцы, 1946. Реж. Роберт Сиодмак.

Убийцы, 1946. Реж. Роберт Сиодмак.

Важной чертой нуара становится игра света и тени. В «Убийцы» и в «Подозрение» убийцы буквально растворяются в темноте, что визуально воплощает идею «двойника» — человека, у которого есть скрытая жизнь. В контексте холодной войны и нарастающей паранойи это отражало страх перед невидимым врагом. Дмитрий Комм в «Формулах страха» пишет: «Кино перестало показывать чудовище — оно показывало пустоту, которую зритель сам заполнял страхом».

Убийцы, 1946. Реж. Роберт Сиодмак.

Подозрение, 1941. Реж. Альфред Хичкок.

Европа: убийца как учёный и жертва памяти

Особняком в развитии образа убийцы стоит французский фильм Жоржа Франжу «Глаза без лица» (1960), мельком упомянутый ранее и находящийся на стыке. Его главный персонаж — доктор Женесс, хирург, совершающий убийства молодых женщин, чтобы пересадить их лица своей дочери, обезображенной в автокатастрофе. Убийца здесь — не холодный наёмник и не мстительный призрак, а «учёный-отец», движимый одновременно любовью и одержимостью. Его жестокость маскируется медицинской необходимостью, а преступления подаются через визуальный язык стерильной хирургии: белые халаты, операционный стол, скальпель.

Глаза без лица, 1960. Реж. Жорж Франжу.

Глаза без лица, 1960. Реж. Жорж Франжу.

Критик Роберт Четтл («Serial Killer Cinema») отмечает, что «Франжу создал убийцу, который не выглядит чудовищем: он интеллигентен, мягок, но его научная рациональность превращает тело в материал». Таким образом, фильм вскрывает проблему послевоенной Европы: вера в науку, которая во время Второй мировой была обернута в сторону насилия и экспериментов над людьми. Особенно жуткой выглядит сцена снятия кожи с лица жертвы: камера фиксирует её неподвижное тело, врачебные движения хирурга, отсутствие эмоций. Как пишет Марина Щербакова, «ужас Франжу в том, что убийство совершается не в порыве страсти, а как рутинная процедура».

Глаза без лица, 1960. Реж. Жорж Франжу.

Глаза без лица, 1960. Реж. Жорж Франжу.

Здесь архетип убийцы приобретает новое значение — это не монстр и не «двойник» из нуара, а фигура учёного, который оправдывает преступления высшей целью. Это напрямую перекликается с послевоенной памятью об экспериментах нацистских врачей и страхом перед тем, как наука может утратить гуманность. Так Голливуд и Европа формируют новый архетип убийцы — не чудовища, а обычного человека, в котором таится тьма.

Азия: убийца как тень войны

В азиатском кино конца 1940-х убийца появляется прежде всего как фигура, связанная с военной травмой. В японской культуре смерть и убийство в это время часто интерпретируются как результат разрушительной силы войны, а не как действие одного «злого» человека.

Уже в конце 40-х годов появляются первые «каидан-эга» (фильмы-призраки). В утерянной картине «Убумэ» (Ubume, 1948, реж. Гэндзиро Ёсикава) оживает традиционный архетип — дух женщины, умершей при родах, который возвращается, чтобы тревожить живых. Этот образ буквально соединяет в себе жертву и убийцу: её призрачное присутствие становится напоминанием о смерти, порождённой разрушенным миром.

Призраки болота Касанэ, 1957. Реж. Нобуо Накагава.

Ещё более показателен фильм «Призраки болота Касанэ» (Kaidan Kasane-ga-fuchi, 1957), основанный на классической японской легенде. Призрак женщины, погибшей в пруду, преследует убийцу, заставляя его сойти с ума. Здесь архетип духа возмездия становится отражением военной памяти: убийца как будто неизбежно возвращается из прошлого, чтобы требовать расплаты. Фильм визуально близок к западному нуару — резкие контрасты света и тени, застывшие лица актёров, долгие паузы, создающие атмосферу паранойи.

Призраки болота Касанэ, 1957. Реж. Нобуо Накагава.

Роб Бушер в A Brief History of Japanese Horror отмечает: «В Японии убийца после войны стал не столько фигурой ужаса, сколько воплощением коллективной вины и возмездия».

А Дмитрий Соколов в книге «Японские хорроры: как всё начиналось» добавляет: «Тень убийцы в японском кино — это тень бомбы. Он не индивидуален, он всегда возвращается как напоминание».

На рубеже 40–50-х годов Кенджи Мидзогути снимает «Сказки туманной луны после дождя» (Ugetsu Monogatari, 1953), классический фильм о соблазне и гибели. Хотя это уже начало 50-х, именно в нём особенно явственно звучит мотив войны: мужской герой, одержимый амбициями, встречает прекрасную призрачную женщину, которая постепенно губит его и разрушает семью. По наблюдению Дональда Ричи, здесь сверхъестественное — не просто элемент фольклора, а метафора национальной травмы, тени войны, продолжающей преследовать живых.

Сказки туманной луны после дождя, 1953. Реж. Кэнджи Мидзогути.

Сказки туманной луны после дождя, 1953. Реж. Кэнджи Мидзогути.

Визуальные коды

Если Голливуд делает акцент на контрастах света и тени, психологическом напряжении и двойственности персонажа, то Азия развивает визуальную традицию маски, ритуальности и пустого пространства. В западном кино убийца остаётся личностью, пусть и скрытой, тогда как в японском — он растворён в коллективном прошлом и культурных кодах.

Например, сцена из «Подозрение», где стакан молока подсвечен изнутри, подчёркивает, что источник зла может скрываться в самой обыденности. В японских каиданах, напротив, убийство часто показано как часть ритуала: медленные шаги, белый грим. Эти коды не только визуально различают традиции, но и указывают на разные способы восприятия зла: личное (Запад) против коллективного (Восток).

Подозрение, 1941. Реж. Альфред Хичкок // Сказки туманной луны после дождя, 1953. Реж. Кэнджи Мидзогути.

Призраки болота Касанэ, 1957. Реж. Нобуо Накагава.

Послевоенный период вывел образ убийцы из сферы мифологии в психологическое и социальное пространство. В Голливуде убийца стал «двойником» — скрытой стороной обыденного человека, что отражало атмосферу недоверия и холодновоенной паранойи. В Азии убийца оказался связан с травмой войны и разрушением общества, обретя черты призрака и духа возмездия.

Глаза без лица, 1960. Реж. Жорж Франжу.

Анатомия убийства, 1959. Реж. Отто Премингер.

Если Голливуд 1940-х годов делает акцент на паранойе и «двойнике» в обыденной жизни, а японское кино превращает убийцу в тень войны и дух возмездия, то европейское кино в лице Франжу поднимает тему науки и памяти: убийца становится продуктом рациональности, лишённой этики. Визуально это воплотилось в стерильных лабораториях, хирургических масках и телесных манипуляциях, которые позже окажут сильное влияние на европейский арт-хоррор и «телесный» кинематограф 1970-х.