Журнал ВШЭ по искусству и дизайну. № 2 (2/2024)

Школа дизайна Факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ представляет второй выпуск электронного научного Журнала ВШЭ по искусству и дизайну / HSE University Journal of Art & Design, в котором представлен уникальный исследовательский материал по самым разным областям научного гуманитарного знания. Мы хотим охватить весь спектр современного искусствоведения и превратить журнал в площадку для интересных научных дискуссий.

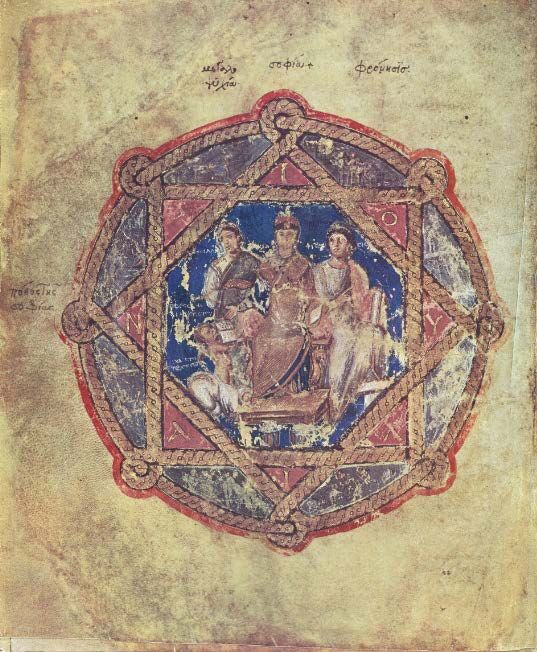

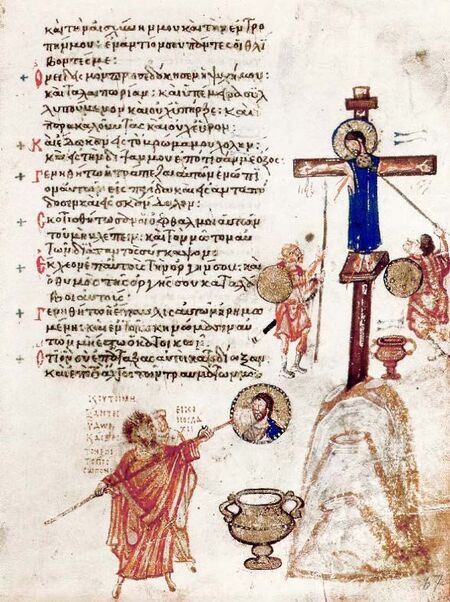

Второй выпуск журнала открывает статья Ирины Орецкой «Византийские иллюстрированные рукописи: отражение эпохи в художественных образах и облике книг», в которой на примере миниатюр пяти уникальных иллюстрированных греческих рукописей, созданных в разные периоды истории Византии, рассматривается, как отношение общества, и прежде всего его культурной элиты, нашло отражение в сюжетах и стиле миниатюр, а также в оформлении рукописных книг. Венская рукопись Диоскорида, созданная в 512–513 годах для знатной дамы Аникии Юлианы в благодарность за возведение ею храма в константинопольском предместье Онорату, была украшена миниатюрами, исполненными еще в значительной мере в классической художественной традиции, очевидно, восходящей к античным гербариям. Этот кодекс свидетельствует о сохранении многих элементов античной культуры в византийском обществе того времени.

Со светской культурой связаны миниатюры рукописи, хранящейся в Национальной библиотеке Австрии в Вене, известной по названию самого большого текста, который она содержит, — «О лекарственных средствах» («De materia medica») римского врача и фармаколога I века Педания Диоскорида (ÖNB, Med. gr. 1)1. Эта рукопись была подарена патрицианке и известной покровительнице искусств Аникии Юлиане (дочери Флавия Аниция Олибрия, который в 464 году был консулом, а в 472-м — августом Западной Римской империи) и Плацидии, дочери императора Валентиниана III. Ее изображение сохранилось на л. 6об. (Ил. 1); на нем она представлена с персонификациями Благоразумия и Великодушия; у ее ног — коленопреклоненная персонификация Благодарности искусств, а за ней — маленький гений, держащий раскрытую книгу, возможно, эту самую рукопись, в которую Аникия Юлиана бросает монеты.

Аникия Юлиана с персонификациями Благоразумия и Великодушия. Миниатюра рукописи De materia medica) / Распятие Христа и иконоборцы, замазывающие известью икону. Миниатюра Хлудовской псалтири

Интереснейший исторический экскурс в искусство садов Японии (от Средневековья к публичным пространствам эпохи Мэйдзи) предлагает читателям известный японист, доктор исторических наук, кавалер японского ордена Восходящего солнца Александр Мещеряков. Автор отмечает, что в соответствии с китайскими геомантическими представлениями, они не были предназначены для любования, а выполняли утилитарную функцию, например, защищали хозяина от врагов и злых духов. Такая функция обеспечивалась «правильной» расстановкой камней и «правильным» расположением водных потоков. Эти правила формулируются в первом дошедшем до нас трактате по садовому искусству «Сакутэйки» («Записи об устройстве садов»), который был написан Татибана-но Тосицуна (1028–1094).

Сад четырех времен года. Фрагмент рукописного свитка «Урасима Таро». Предположительно рубеж XVI–XVII вв.

Чтобы избежать наведения порчи со стороны других людей, план сада держался в секрете и был известен только хозяину. В период Токугава (1603–1867) князья (даймё) начинают устраивать обширные сады, которые служили показателем их могущества. В них тоже не допускали посторонних, но они приобретают эстетическую функцию, что демонстрируется на примере сада Рикугиэн в Эдо.

Сад Рикугиэн (Токио). Пруд и остров. Фото М. В. Торопыгиной

Статья Юлии Демиденко «„Gallerie des modes et des costumes français…’’ К источникам творчества К. А. Сомова“ посвящена творчеству К. А. Сомова и практике использования им в своем творчестве памятников искусства прошлого, в частности, знаменитой французской серии костюмных гравюр „Gallerie des modes et des costumes français dessinés d’après nature…’’ 1778–1787 годов, в которую входили изображения не только различных костюмов и причесок, но и бытовых сцен. Гравюры серии никогда прежде не рассматривались в качестве источника станковых и прикладных работ мастера, включая книжные и журнальные виньетки, что делает материал особенно интересным и научно-инновационным.

Листы выходили отдельными выпусками по шесть офортов с неизвестной периодичностью и продавались как тетрадками, так и листами; как раскрашенными, так и черно-белыми. Подсчет точного количества гравюр затруднен тем, что выпуски не сопровождались точными перечнями сюжетов. Полное название издания появилось в 1779 году: „Gallerie des modes et des costumes français dessinés d’après nature, Gravés par le plus Célèbres Artistes en ce gender, et colorés avec le plus grand soin par Madame Le Beau“.

К. А. Сомов. Как одевались в старину. 1903. Б., акварель, белила, тушь, перо, граф. кар. 55 × 44 см. ГМИИ им. А. С. Пушкина // Б/а. Петиметр в греческом каре. Фрагмент листа из «Gallerie des mo

Одновременно виртуозный график начала XX века превращает конкретную прическу в декоративный мотив, многократно встречающийся в его прикладной графике. Знаменитая виньетка «Прически» встречается в «Книге Маркизы» несколько раз. Все три женские головки в ней скопированы с небольшими изменениями из «причесочных» гравюр «Галереи»: это «Прическа Флора», «Шиньон с четырьмя косами и четырьмя буклями а-ля Канчеляри», «Одно вместо другого». В качестве виньеток Сомов не раз использовал и отдельные изображения тех же головок.

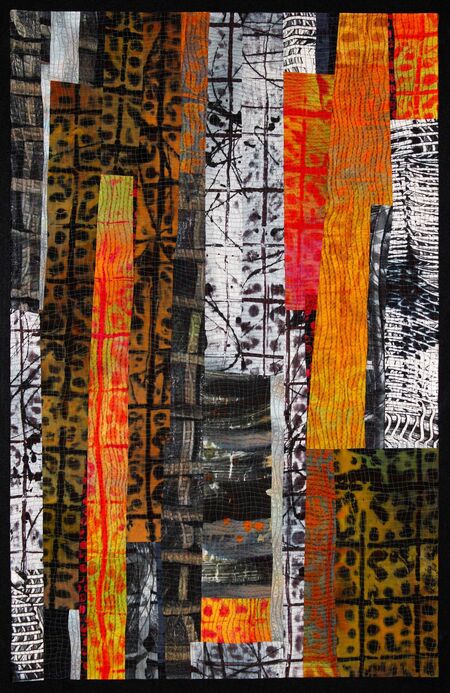

Содержание нашего научного журнала определяется не только его искусствоведческой направленностью, но и актуальными исследовательскими дискурсами в области теории и практики дизайна. Мы впервые представляем подборку статей, связанных с искусством текстиля в самом широком контексте. Предметом исследования стал не просто текстильный материал и его технологии производства, а исторические и культурные контексты произведений искусства из текстиля. В центре внимания Татьяны Лехович — иконографическая программа серии из пяти шпалер «Времена года. Гротески» из коллекции Государственного Эрмитажа, вытканных, по всей вероятности, в Брюсселе в 1540-х годах по картону неизвестного художника. Автор впервые предлагает дешифровку символики образов, связанной с алхимической моделью мироустройства. В основе иконографической программы лежит один из сюжетов популярного сочинения конца XV века — «Гипнэротомахии Полифила». Однако глубокая символика образов выходит за пределы просто литературного произведения и связана с алхимической моделью мира, где четыре времени года — четыре стихии приводят к появлению высшего, пятого элемента — эфира, солнечного света, который символизирует бог солнца Аполлон.

Шпалера «Весна-Венера» из серии «Времена года. Гротески». Фландрия, Брюссель. Ок. 1545. Шелк, шерсть, серебряные и золоченые нити; шпалерное ткачество. 393 × 585 см. Государственный Эрмитаж.

В статье Лилии Аванесян «Христианская символика в композициях армянских ковров „Центр мира“» автор предлагает посмотреть на художественный рисунок и повторяющуюся композицию армянских ковров с точки зрения древних представлений армян о мифологической структуре мира, космическом пространстве как творении Бога и паттернов христианской философии.Отметим, что ковер в армянской культуре считался сакральным предметом. И поэтому размещение в центральной части композиции ковра символического изображения Храма или Хорана (Алтаря) абсолютно закономерно. Так, медальоны ковров XIX века (МИА1 № 7867–8, 10740, 9163, 10297) повторяют контуры плана крестокупольных (центральнокупольных) церквей: Кафедрального собора, храма Св. Рипсиме (618) в Эчмиадзине и др. Другая группа ковров с замкнутой композиционной структурой из армянских областей Гандзака, Вайоц Дзора, Арцаха, Карина (МИА № 7214, 8057–1, 9262, 11380) имеет аналогии с трехнефными базиличными и купольно-базиличными залами храмов IV–VII веков.

Евангелист Матфей. Евангелие. Сюник. XIV в. 29 × 23 см. Пергамент. Матенадаран, рукопись № 6305. Писец и художник Григор. Иллюстрация миниатюры из книги «Armenian miniatures of the 13th and 14 th cent

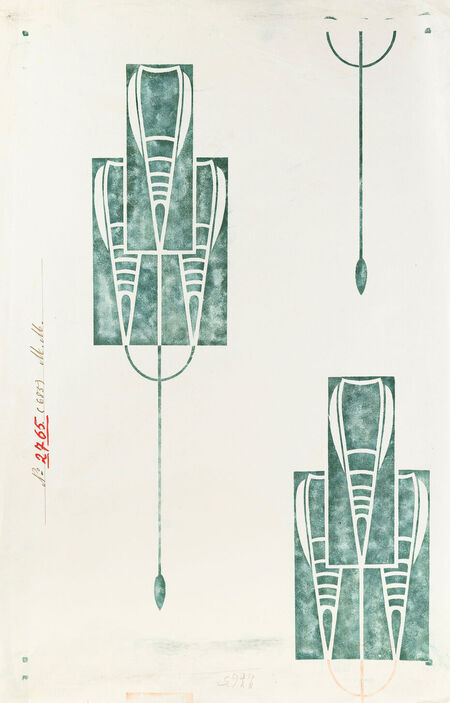

Марина Блюмин впервые вводит в научный оборот эскизы и книгу образцов текстильной продукции за 1908 год французского предприятия, предположительно принадлежавшего Ш. Штейнеру, с геометрическими рисунками Венских мастерских. В начальный период деятельности Венских мастерских с 1903 по 1910 год художники ассоциации разработали особый тип геометрических рисунков, которые отличались инновационным характером построения раппортных композиций с использованием простейших фигур: квадратов, прямоугольников, овалов, ромбов и т. д. Эти редкие материалы были предоставлены частным коллекционером из Санкт-Петербурга. Венские мастерские — художественно-промышленное объединение, учрежденное в 1903 году архитектором Й. Хоффманом, художником К. Мозером и промышленником Ф. Верндорфером, внесли значительный вклад в развитие текстильной орнаментики. Й. Хоффман, испытавший влияние шотландского архитектора Ч. Р. Макинтоша, продолжил смелые эксперименты в использовании гладких плоскостей и объемов в архитектурных сооружениях. Будучи последователем концепции Gesamkunstwerk, Й. Хоффман особое внимание уделил художественному оформлению текстильных изделий, которое отражало единое стилевое решение.

Эскиз рисунка для ткани. Й. Хоффман (?). Венские мастерские. 1908 / Образец ткани. Й. Хоффман (?). Венские мастерские. 1908. Ткани, возможно, производились на фабрике Ш. Штейнера

Важный этап в деятельности ассоциации начался после открытия отдела текстиля в 1910 году и был связан с разработкой стилизованных растительных мотивов в примитивистской манере. Вслед за художниками Мюнхена Венские мастерские обратились к фольклорной традиции и предложили новые рисунки с крупными цветочными и лиственными формами, для которых было характерно плоскостное изображение элементов, использование графических возможностей линии, пятен и штриховки локальных колеров.

Владимир Маслов. Сатин декоративный «Трактор». 1925. Х/б ткань, прямая печать. Иваново-Вознесенский государственный текстильный трест.

Галина Карева — заведующая отделом «Музей ивановского ситца» Государственного бюджетного учреждения Ивановской области («Ивановский государственный историко-краеведческий музей имени Д. Г. Бурылина») предложила редакции материал по теме: «Агитационный текстиль 1920–1930-х годов: к вопросу о Центральной рисовальной мастерской при Иваново-Вознесенском государственном текстильном тресте». В статье автор предпринимает первую попытку рассмотреть объединение художников как уникальное явление в контексте промышленной истории региона. Для решения этой задачи использованы источники документального фонда Ивановского государственного историко-краеведческого музея имени Д. Г. Бурылина и записная книжка заведующего мастерской П. Г. Леонова из частной коллекции. Статья содержит большое количество документального материала, который обозначает штат художников мастерской, их послужной список, зарплаты и некоторые другие аспекты. В статье рассматриваются работы отдельных художников, оставивших заметный след в региональном промышленном дизайне. Впервые вводятся в научный оборот текстильные рисунки Владимира Маслова и Федора Антонова, поступившие в музейное собрание в 2020 году.

Кира Щуко. Ситец декоративный «Деревенский комсомол». 1927. Иваново-Вознесенский государственный текстильный трест. Иваново-Вознесенская губерния. Х/б ткань, прямая печать. 24,5 × 60 см.

Наталья Митрофанова в статье «Иммерсивные текстильные среды. Побег в воздух» объектом своего исследовательского интереса выбирает текстильные конструкции или мягкие «энвайронментальные скульптуры» как многовариантные лабиринты «walk in», связанные или сплетенные из волоконных материалов. Первые шаги в создании легких сетчатых конструкций были сделаны архитекторами в 1960-е годы. Базируясь на смелых решениях предшественников, современные художники Тосико Хориути Макадам, Эрнесто Нето, Томас Сарацено, группа «Nume/For Use» и другие положили начало иммерсивным текстильным инсталляциям — циклопическим сетям-паутинам с разными типами конструкций и композиционными решениями. Древность и надежность текстильных практик, свойства волокна и широкий спектр его эстетических качеств сделали текстиль незаменимым в создании инсталляций подобного рода. Глубинная метафоричность материала вызывает множественные коннотации у вовлеченных в художественный процесс участников, обогащает спектр их переживаний, открывает множественность смыслов. Кроме того, зритель получает возможность уникального переживания и обретает личностно-субъективный опыт.

Т. Сарацено. In Orbit. 2013. Сталь, пластик. Музей современного искусства, Дюссельдорф

Эти новые материалы, которые впервые введены в научный оборот, помогут исследователям и музейным сотрудникам корректно атрибутировать не только шпалеры, ковры, ткани Венских мастерских и агитационный текстиль ивановского производства, но и использовать данные, представленные в научных статьях, для дальнейших дискуссий и исследовательских практик. Мы очень надеемся, что научные рефлексии наших авторов вызовут неподдельный интерес, а «узнающее видение» (Макс Имдаль) станет важной вехой интеллектуального читательского опыта.

Полную версию выпуска можно увидеть по этой ссылке