Журнал ВШЭ по искусству и дизайну. № 3 (3/2024)

Школа дизайна Факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ представляет третий выпуск электронного научного Журнала ВШЭ по искусству и дизайну / HSE University Journal of Art & Design, в котором вы найдете оригинальный материал по теории и истории театра и кино, обнаруживающий новые грани научной дискурсивности.

В центре внимания наших авторов театр как зрелище и синтетическое действо, в котором органически соединяются все виды искусства. Известные в нашей стране и за рубежом искусствоведы и культурологи предлагают нам взглянуть на захватывающее исследовательское поле, зафиксировать временные и пространственные сопряжения, а также приглашают посмотреть на устоявшиеся представления о театре под другим углом и расширить границы искусства — увидеть мир «различно».

Открывает выпуск статья Натальи Вавилиной «Teatro del Mondo. Венецианские плавучие театры XVI–XXI веков», в которой автор анализирует феномен «театров Мира», плавучих сооружений центрической формы, являвшихся частью венецианских празднеств XVI столетия. Венецианские «машины Мира» (еще одно их общепринятое название) имели непосредственное отношение к архитектурным опытам Чинквеченто и оказались отражением универсальных идей, воплощая ренессансный принцип «сцены мира» (mundana scena), успешно реализованный в пространстве города. Впервые в научный оборот вводятся документы эпохи — «Сведения о „театрах Мира“» из венецианских «дневников» Марино Санудо (1530), проект реконструкции гавани Сан-Марко, представленный Алвизе Корнаро в Департамент водных путей Венеции (ок. 1560), а также другие тексты, за что мы признательны и чрезвычайно благодарны автору.

Полную версию журнала можно увидеть <a href="https://art-journal.hse.ru/issue-3-2024 target="_blank">по этой ссылке

Джованни Гревемброх (Ян ван Гревенбрук, 1731–1807). Театр Мира. 2-я пол. XVIII в. Акварель. Кодекс Gradenigo Dolfin 155. Музей Коррер, Венеция

Passiamo col nome del Signore à ragionar del nostro Theatro: «Мне казалось, что театр находится там, где кончается архитектура и начинается мир воображения или даже бессмыслицы».

Giulio Camillo. L’idea del Theatro. 1550

Татьяна Котельникова в статье «Нюрнбергский карнавал на переходе к Новому времени» скрупулезно исследует уникальную «Книгу шембарта» (1590–1620) из Библиотеки Калифорнийского университета, в которой описан культурнохудожественный процесс в Нюрнберге до и после 1539 года, когда в городе состоялся последний шембартлауф. Изучая изображения на тему карнавала, автор предлагает свой оригинальный способ анализа — в «Книге шембарта», по ее мнению, за иносказательным языком орнаментальных мотивов, карнавальных аксессуаров и реквизита проступает художественная реконструкция эпохи, в которой карнавал достиг полного раскрытия своего синкретического характера, причудливого соединения обрядности и импровизационного прототеатра.

Неизвестный художник. Ход ряженых 1539 года: «Штурм ада». 1590–1620. Бумага, гуашь, свинцовый карандаш. Библиотека Калифорнийского университета, Лос-Анджелес, США (Coll. 170. Ms. 351. Р. 160)

О магическом характере карнавала, призванном обеспечить благоденствие, плодовитость горожан и окрестных селян, с их животными и урожаем, говорит выбор маршрута для хода ряженых. Их шумливое шествие служило пародийной антитезой крестному ходу: оно так же охватывало главные, самые значимые объекты города — внешние укрепления, храм, рынок, мост через реку, у которой возник город. В Нюрнберге шембартлауф всегда насыщал своей магической энергией основное пространство между двумя главными храмами — Зебальдускирхе и Лоренцкирхе. Участники шествия собирались недалеко от стены городских укреплений возле давнишнего замка бургграфов, который в 1415 году был разобран почти до основания. Оттуда под грохот колотушек, погремушек, колокольчиков и бубенцов, звук труб и крики шутов, — чем город оповещался о начале главного события «жирных дней», — ряженые отправлялись сначала «получить благословение» у старейшин цеха. Маска была отчуждена от человека, и любой подмастерье мог почувствовать себя как участником всенародного ритуала, так и представителем иного социального круга

Неизвестный художник. Год 1469: маска «День-Ночь». 1590–1620. Бумага, гуашь, свинцовый карандаш. Библиотека Калифорнийского университета, Лос-Анджелес, США

Статья Татьяны Шовской «La belle danse на габсбургской придворной сцене в конце XVII — первой трети XVIII веков» посвящена исследованию la belle danse — именно такое наименование получил стиль, выработанный в Королевской академии танца Людовика XIV, который практиковался на подмостках венского придворного театра. Все эти процессы рассматриваются в статье на конкретных примерах театральных событий, происходивших при габсбургском дворе. Автор, апеллируя к многочисленным историографическим источникам, показывает, что танцевальная культура начиналась у Габсбургов с придворных балетов, которые постепенно трансформировались в сценический танец, а сам он становился профессиональной областью деятельности.

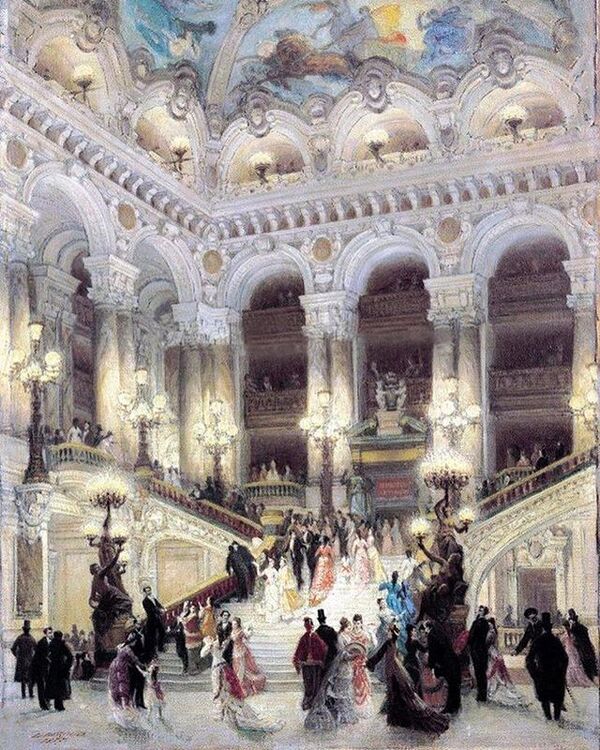

Неизвестный автор. Бал при дворе Генриха III, ранее известный как бал герцога Алансона. 1582. Холст, масло. 120 × 183,5 см. Лувр, Париж

Сами французы называли академический танец la belle danse или la danse noble — название подразумевало аристократический характер этого умения, что, однако, не противоречило профессионализму в этой деятельности. Канонизированный в академии Людовика XIV la belle danse встал в один ряд с la belle langue, la belle lettres (прекрасный язык, прекрасный слог) и прочими навыками, которыми должен обладать благородный человек. Эта танцевальная система сложилась на основе ритмического материала и рисунка позднеренессансных танцев: движения, шаги и позы были определены, уточнены, упорядочены, а их арсенал расширен — академическая разработка стиля, стандартизация танца, создание из него системы позволили совершенствовать его и распространять.

При Леопольде I Вена стала музыкальной столицей Европы. Многим представителям династии Габсбургов была присуща музыкальная одаренность, но у Леопольда она проявилась наиболее ярко. Благодаря его вовлеченности в музыкальное искусство придворная жизнь была наполнена музыкальными событиями, прежде всего оперными постановками: в его правление, продолжавшееся с 1658 по 1705 год, состоялись примерно четыреста оперных премьер. Оперная традиция у Габсбургов питалась из венецианских источников, где принято было завершать каждый акт балетным выходом. Хореография этих дивертисментов с момента своего появления у Габсбургов отражала французскую балетную традицию и воспринималась как заимствование у версальского двора.

Ян Томас ван Иперен. Леопольд I в костюме Ациса из оперы «Галатея». 1667. Масло на медной пластине. 24,2 × 33,3 см. Художественно-исторический музей, Вена // Ил. 10. Анри де Гисси. Людовик XIV в костю

В статье Ольги Никитиной «Костюмы придворных балетов во Франции XVII века» рассматривается эволюция придворного спектакля — от развлечения до средства репрезентации образа монарха и его политики. Благодаря придворным балетам, в которых участвовал король Людовик XIV и его приближенные, к концу XVII века сложилась прочная традиция постановки балетных и оперных спектаклей, включая и репрезентацию костюма. Подробно рассматривая элементы мужского и женского костюма, автор обращается к первым профессиональным театральным художникам в истории западноевропейского театра, которые создавали разнообразные наряды, декорации и машинерию.

Исследователи дают разные названия жанрам балетов XVII века и по-разному определяют периоды их популярности, но в одном соглашаются: этот вид искусства, объединивший элементы бала-маскарада, оперы, комедии дель арте, пантомимы, драматических спектаклей, прошел путь развития длиной в целый век от королевской забавы до зрелищного и очень эффективного способа транслирования подданным своей политики, а также создания образа монарха. Жанров упоминается много: маскарадные, пасторальные, балеты-трагедии, балеты-комедии, конные балеты или рыцарские карусели, балеты «шиворот-навыворот» и другие. В целом, объединив придворные балеты в три большие группы по времени их постановки, можно заметить, что в конце XVI — первой половине XVII веков преобладали комические представления, их еще называют «буффонадными».

Жан Берен. Эскиз костюма к опере «Тесей». 1677–1678. Тушь, акварель, серебро. Musée du Louvre, Paris

Jean-Louis Fesch. Актеры театра Комеди Франсез Бризар и Лекен в спектакле «Ифигения в Авлиде». Вторая половина XVIII в. Comedie-Francaise, Paris

Екатерина Артамонова в увлекательной статье «Испанский театр кукол в Севилье XVII века» предлагает свой авторский взгляд на природу кукольного театра в Севилье XVI–XVII веков. Как полагает исследователь, благодаря успешному завершению процесса оцифровки архивов и на основании первоисточников сегодня можно реконструировать кукольный театр и сравнить его с современными аналогами. Поскольку в отечественном театроведении не существует монографий, посвященных испанскому кукольному театру, целью статьи является привлечение внимания к актуальности проблемы и к прояснению ключевых моментов на примере реконструкции спектакля труппы В. Коломера в Коррале Монтерия в Севилье XVII века.

Grupo de Investigación Teatro Siglo de Oro. Демонстрация двух видов управления куклами низовыми и верховыми. 2018 / Современный испанский кукольный театр Либелула

Статья Евгении Орловской «Русский стиль мастеров Абрамцевского круга: от театральных подмостков к предметно-пространственной среде» посвящена изучению связи русского стиля в интерьерах конца XIX — начала XX столетия с новаторскими находками в театрально-декорационной деятельности мастеров Абрамцевского круга. По мнению автора, творческий универсализм братьев Васнецовых, Коровина, Головина и Врубеля обозначил новый этап развития «неорусского стиля», а внестанковая деятельность нового поколения ярких индивидуальностей вылилась в многообразие художественных произведений в разных видах искусства.

А. Я. Головин. Эскиз декорации к постановке оперы А. С. Даргомыжского «Русалка». Хоромы княгини. 1900. Музей Государственного академического Большого театра России

Театральные декорации и мебель, меню и сценические костюмы, предметы интерьера и ювелирные украшения, вазы и изразцы, печи и камины, панно и скульптуры, текстиль и осветительные приборы, эскизы и монументально-декоративные циклы их авторства остались эталонными произведениями в истории русской изобразительной культуры и демонстрировали художественный синтетизм. В центре внимания автора — театральные постановки опер Н. А. Римского-Корсакова, М. П. Мусоргского, М. И. Глинки, в которых был продемонстрирован новый репертуар архитектурно-декоративных мотивов.

А. Я. Головин. Эскиз декорации к постановке оперы Н. А. Римского-Корсакова «Псковитянка». Терем князя Ю. И. Токмакова. 1901. Государственная Третьяковская галерея

Две последние статьи третьего выпуска посвящены искусству кино. В статье «Советский „конструирующий“ монтаж и экранный образ как символическая форма» Александра Першеева пишет о советском монтаже, который осмысляется автором с метапозиции, объединяющей методы искусствоведения, семиотического анализа и классического структурализма, что расширяет горизонты видения и исследовательские поля. Предметом изучения в статье выступает корпус авангардных фильмов С. Эйзенштейна, В. Пудовкина, Дзиги Вертова и других кинематографистов, систематически развивавших принципы выразительного монтажа.

Плакат к фильму Сергея Эйзентшейна «Октябрь» (1925 г.) / Клуцис. Плакат «Выполним план великих работ». 1930

Размышляя о «советском монтаже», мы имеем в виду тот особый тип остро-выразительной конструкции фильма, который принес известность Дзиге Вертову, Кулешову, Пудовкину и Эйзенштейну. Несмотря на различия в теоретических установках этих режиссеров, легко заметить, что вместе они составляют школу, которая значительно выделялась как на фоне американского и европейского, так и на фоне стереотипного отечественного кино 1920-х годов.

Кадр из фильм Дзиги Вертова «Человек с киноаппаратом», 1929 г.

В статье Тамаша Кишбали «Под слоем золотой краски. Древняя Месопотамия в итальянском популярном кино 1960-х» предпринята попытка через анализ фильма «Я — Семирамида» (реж. П. Дзельо, 1963) показать, на основании каких источников, с какими модификациями и с какими дополнительными коннотациями представляется «древний Восток» в пеплумах указанного периода. Автор скрупулезно исследует визуальный мир искусства, выявляя ряд типичных пространств (тронный зал, храм, покои и др.), анализируя роль статуй и рельефов, многие из которых имеют реальные археологические прототипы. На общем древневосточном фоне ярко выделяются эпизоды, отсылающие нас и к классическому античному наследию.

Кадры из фильма «Я — Семирамида». 1963. На одном кадре Семирамида рассматривает макет Вавилона, а на другом — идет строительство города / Статуэтка из «царских гробниц» Ура. Середина III тыс. до н. э.

Образы древнего Востока пронизывают визуальную культуру Европы. Их носителями становятся архитектура всемирных выставок и новых музейных зданий6, декорация театральных представлений, дизайн интерьера, художественные ремесла, живопись художников-ориенталистов, книжная иллюстрация, реклама… Стремительное развитие фотографии и способов воспроизведения изображений способствовало еще более широкому распространению этих клише и проникновению в зарождающуюся массовую и потребительскую культуру XX века. То есть технический прогресс — это не только движение «вперед», но и консервация и воспроизведение хорошо известного старого. По мнению Л. Нохлин, работы художников-ориенталистов «предвосхищают качества зарождающейся массовой культуры». В культуре конца XIX — начала XX века происходит слияние «иконографии ориентализма и потребительских трендов».Перенос, трансформация и масштабное расширение опыта театральной декорации и исторической, библейской и ориенталистической живописи второй половины XIX века происходит еще в эпоху немого кинематографа

Авторы третьего выпуска предлагают читателям посмотреть на универсальную историю искусства, используя новую оптику, а также репрезентируя оригинальные инструменты изучения текстов искусства. Выходя порой за ограничительные рамки видов и жанров искусства, они пишут об истории театра и кино не только как о зрелище, но и как о своеобразном отпечатке культурной памяти и картографии накопленных знаний. От всей души желаем нашим читателям, сохраняя историографическую дистанцию, разобраться в научных комментариях и приблизиться к масштабному видению искусства.