Ясудзиро Одзу — Гениальность в деталях

Оглавление

1. Концепция 2. «Родиться-то я родился», 1932 г. 3. «Поздняя весна», 1949 г. 4. «Вкус зеленого чая после риса», 1952 г. 5. «Токийская повесть», 1953 г. 6. «Вкус сайры», 1962 г. 7. Заключение 8. Источники

Концепция

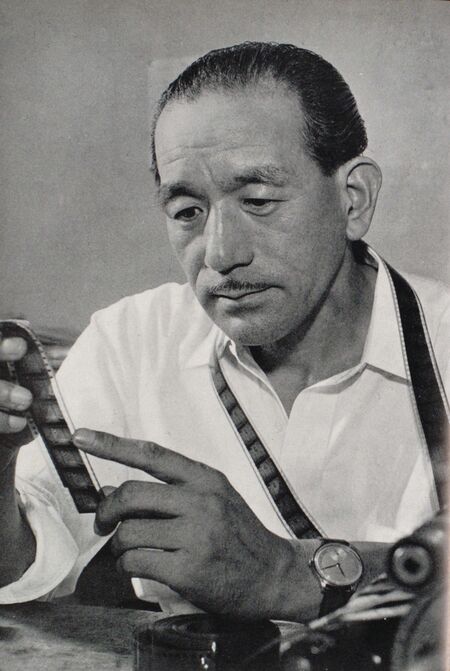

Ясудзиро Одзу (12 декабря 1903 — 12 декабря 1963) — уникальный японский режиссер, признанный мастер и классик, чье имя не нуждается в представлении тем, кто интересуется японским кинематографом. Выбором моей темы исследования послужило не только громкое имя Одзу, но и то, как его фильмы неощутимо убеждают не японского зрителя нежно полюбить и немного лучше понять страну восходящего солнца, полюбить простоту жизни. Сцены как люди просто едят лапшу, общаются друг с другом, как пар клубами выходит из труб, как течет вода, как ссорятся и мирятся семьи, колыхание ширмы на ветру… Один из героев Одзу произносит фразу: «Ничего не поделаешь — все так, как есть», и это отлично описывает идейность его фильмов, пронизанную концепцией дзэн. Помимо этого, интерес вызывает та эпоха, в которую Ясудзиро Одзу жил и творил. Его творческий путь охватывает мирное время, суровые военные годы и сложный период послевоенных изменений в стране. Кроме смены исторических эпох, на его жизнь пришлись совершенно различные этапы технологического развития кинопроизводства: мастер начал с немого кино, затем работал с черно-белыми звуковыми фильмами и, наконец, перешел к цвету.

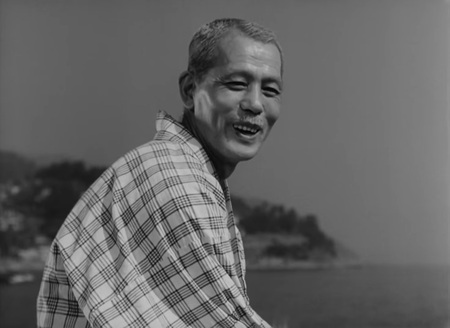

Ясудзиро Одзу

Одзу ярко выделяется на фоне других режиссеров того времени своим особенным киноязыком. В его фильмах зритель видит, как менялась мода и отношения между людьми. Его авторский взгляд на стиль семингэки я бы описал как простые сюжеты о непростых проблемах. В созданных им фильмах нет идеальных семей. Есть недопонимание, эгоизм, но также и моменты глубочайшей нежности. Это красота потускневшего от времени серебра, а не блестящей новизны. Когда смотришь его фильмы, понимаешь, что можешь примерно предугадать всю концовку в течение первых десяти минут, но все равно, как завороженный, досматриваешь фильм и не теряешь интереса до самой последней его секунды. Значит, интерес в фильмах Одзу кроется в чем-то другом. И ответ на эту загадку кроется в каждой детали, мелочи, искусном приеме режиссера, в нюансах эмоций актеров. И именно поиск и осмысление этих местами неуловимых причин уникальности и гениальности его работ лёг в основу данного исследования.

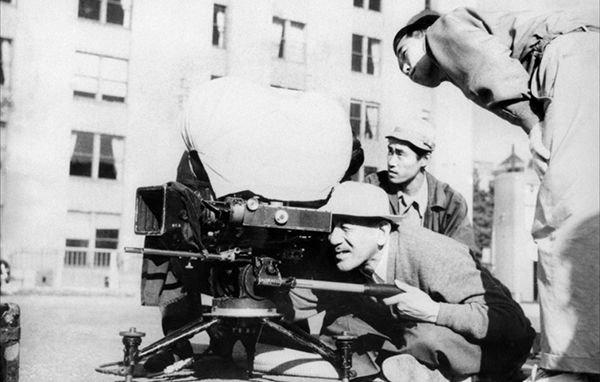

Одзу на съемках

Мною был выполнен анализ некоторых картин его фильмографии, начиная почти с самого дебюта Одзу как режиссера в 1927 году и заканчивая последним его фильмом «Вкус сайры», с целью охватить более широкий период, в котором можно проследить зарождение и развитие идей и авторских приемов. Многие исследователи небезосновательно объединяют его творчество воедино, размышляя о концепции «Фильма длиною в жизнь». Действительно, большинство из этих работ глубоко перекликаются как между собой, так и с собственной жизнью Одзу, создавая целостную летопись человеческого бытия.

«Родиться-то я родился…» — 1932 г.

Один из ранних фильмов Ясудзиро Одзу и первый из его фильмов, получивший престижную премию в категории «Лучший фильм» журнала «Кинэма Дзюмпо». Это легкая, в большинстве своем комедийная история о том, как двое мальчуганов-школьников сталкиваются с социальной несправедливостью, внезапно для себя выясняя что их отец, убеждавший их «Стать кем-то», сам работает на начальника, при том является не важной персоной, а шутом и льстецом, готовым унижаться для того чтобы получить повышение по работе.

«Родиться-то я родился…», Я. Одзу, 1932 г.

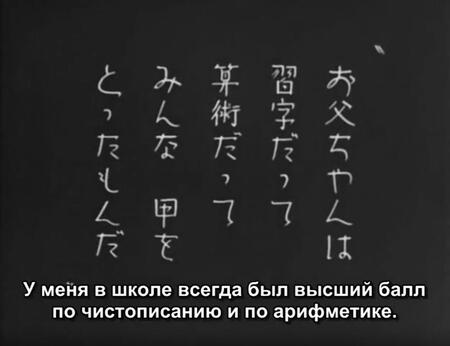

На контрасте с последующими работами Одзу, можно обнаружить, что некоторые авторские приемы в этом фильме еще не раскрылись в полную силу. Так, немое кино обуславливает регулярное появление интертитров, поясняющих диалоги. Это обстоятельство прерывает на мгновение взгляд персонажа во время разговора — в звуковом кинематографе Одзу, взгляд персонажей во время разговоров многократно и повсеместно будет направлен прямо на объектив камеры, и даже как бы сквозь него, встречаясь со взглядом зрителя таким образом, будто бы он сам является непосредственным участником беседы.

«Родиться-то я родился…», Я. Одзу, 1932 г.

В фильме часто используются достаточно неожиданные кадры, операторские находки, например, в моменте, когда мальчик-посыльный Кодзо проезжает мимо мальчишек на велосипеде, камера точно передает его точку зрения, пропуская через себя и скорость велосипеда, и небольшое его потряхивание.

«Родиться-то я родился…», Я. Одзу, 1932 г.

Один из будущих излюбленных приемов Ясудзиро — знаменитый «Татами-кадр», когда камера расположена достаточно низко в кадре, примерно на уровне глаз человека, сидящего на татами, периодически проявляется в фильме, однако он еще не так всеобъемлющ.

«Родиться-то я родился…», Я. Одзу, 1932 г.

Мне представляется необычным, что в данном фильме большинство планов отсняты вне интерьеров жилых помещений (при разборе последующих фильмов мы увидим, что подавляющее большинство хронометража проходит именно в моменты общения героев в барах, у себя дома, в гостях, в театре и т. д.). Такая неожиданная инверсия видится мне намеренным решением ввиду возраста главных героев. Большинство дней жизни взрослого японского человека в фильмах Одзу начинаются дома, тянутся на работе и заканчиваются опять дома, разбавляя свое течение в третьих местах наподобие баров или кафе. Однако недолгие моменты созерцания природы, безлюдные кадры тихих улиц, каждый раз разрезающие долгие «домашние кадры», служат непродолжительными минутами отдыха. Они занимают гораздо меньшее время, но едва ли уступают по важности эмоциональным диалогам героев и их переживаниям. Скорее, они непременно дополняют их, связуя моменты действия с моментами осмысления. В мире детского восприятия же, напротив, большая часть жизни проходит на улице, в задорных играх с другими детьми, в поездках на велосипедах по природе…

«Родиться-то я родился…», Я. Одзу, 1932 г.

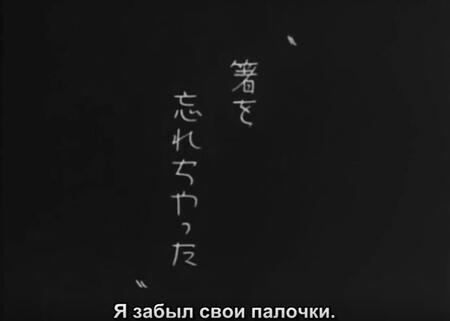

Одзу испытывает невероятное влечение к самой жизни, к её процессам. Обратите внимание, как почти в каждом фильме Одзу находятся персонажи, которые что-то забывают. Такая мелочь легко ускользнет от внимания, но сколько жизни содержится в этом неловком и мимолетном происшествии.

«Родиться-то я родился…», Я. Одзу, 1932 г.

Последняя черта, присущая всем рассмотренным мною далее фильмам — это важность одного очень простого действия — собраться вместе и просто поговорить за едой. Во всех фильмах Одзу этот, как кажется, тривиальный процесс имеет на деле некую сакральную важность. В «родиться-то я родился…» сцена, в которой отец разделяет скромную трапезу со своими детьми, является самой кульминацией истории. Дети, до момента бунтующие против отца, осознают, что все, что бы он ни делал, было сделано для семьи. Кротость их старика прекрасна — он гордится тем, какими вырастут его дети. Кэйдзи наверняка станет капитаном, а Рёити — генералом.

«Родиться-то я родился…», Я. Одзу, 1932 г.

«Поздняя весна» — 1949 г.

17 лет прошло с выхода «Родиться-то я родился…», и за это время рука мастера отточила свое мастерство: множественность и глубина планов в «Поздней весне» выходит на новый уровень. Прошлые приемы совсем не отбрасываются автором, а получают новое развитие.

«Поздняя весна», Я. Одзу, 1949 г.

Камера так же стремится погрузить нас в движение велосипедов, поездов (поезда, кажется, стали неотъемлемой аспектом фильмов Одзу). Сквозь весь фильм встречаются эпизоды с татами-кадром. Такой тип кадра настолько всеобъемлющ, что переходит из разряда стилистического приёма в разряд новой нормы. При всем этом, сменилась целая историческая эпоха, поражение в войне стало одним из определяющих факторов для всего дальнейшего хода японской истории. Одзу отражает влияние вестернизации на свою страну через детали. То и дело герои облачаются в костюмы на западный манер, все чаще предпочитая их кимоно, вдоль дорог стоят плакаты на английском языке или дорожный знак с кока-колой, а дети играют в бейсбол.

«Поздняя весна», Я. Одзу, 1949 г.

Пустые, лиминальные пространства, служащие многозначительными паузами после диалогов, становятся частью уникального нарратива Одзу. Мы видим как жизнь течет независимо от того, какие события происходят и независимо даже от того есть ли вообще мы. Трансцедентальное в фильмах Одзу удивительным образом сочетается как бы с приземляющими, совершенно обыденными и милыми в своей простоте сюжетами — фильм начинается с разговора о том, что моль сьела штаны дяди героини. Можно обратить внимание на то, что все персонажи фильма — совершенно обычные люди, они собираются вместе, пьют сакэ, забывают вещи на столе, громко смеются, а иногда тихо плачут, и каждый зритель может себя ассоциировать с любым из них в разное время. Одзу сильно продвигается в создании ярких художественных образов и выразительных метафор, трактовку которых зритель может предоставить себе, либо понимая вещь как есть, либо додумывая многогранные нюансы. Такими метафорами мне видится план с тикающими часами позади героини, трогательная опустевшая комната с табуретом, стоящим перед зеркалом, в котором, кажется, навеки запечатлена красота невесты поправляющей свой белоснежный наряд. Опустевшая мебель еще не раз будет встречаться в драмах Одзу. Она отпечатывает в душе горькую мысль что в это зеркало долго еще будет некому смотреться, а ставший лишним одинокий табурет покроется пылью.

«Поздняя весна», Я. Одзу, 1949 г.

Без слов оставляет тебя концовка фильма, когда отец выдавший дочь замуж садится в тишине и чистит ножом яблоко, и кожура его падает на пол. Он опускает голову. Зачастую все проблемы в фильмах Одзу в очередной раз решаются за едой, но сегодня отцу не с кем разделить трапезу. Последние кадры фильма — морские волны, омывающие берег. В очередной раз: «Ничего не поделаешь — все так, как есть».

«Поздняя весна», Я. Одзу, 1949 г.

«Вкус зеленого чая после риса» — 1952

Это очень искренняя история о непонимании между супругами, через которые всегда проходит любая пара. Большинство времени в ней вновь занимают интерьеры японских домов. На контрасте с ними кадры с улицы сильно освежают, пожалуй можно это сравнить с ощущением в музыке когда достаточно сильно диссонирующий тритон задает должное напряжение для того чтобы финальный чистый аккорд его развеял и обрел еще большую силу.

«Вкус зеленого чая после риса», Я. Одзу, 1952 г.

Мы видим достаточно мягкие цветовые контрасты, например, одежда персонажей частично сливается с их окружением или перекликается с одеждой других, с цветом обоев. Переходя от контрастов, можно в целом оценить положение человека в кадре Одзу. Кажется, люди у него почти всегда занимают центральное место, которому способствует и низкое положение объектива, но при том это место достаточно скромное. Ясудзиро Одзу не прибегает к крупным и тем более сверхкрупным планам. Часто человека в кадре обрамляет некоторая рамка в виде дверей или стен, а в начале фильма мы видим, как весь мир просачивается сквозь рамку лобового стекла автомобиля. Порой камера помещает нас в положение как бы стоящими позади спин разговаривающих героев, и мы ощущаем трепетную незащищенность их беседы.

«Вкус зеленого чая после риса», Я. Одзу, 1952 г.

При этом достаточно сильно размыто ощущение границ кадра. Этому также способствует устройство японских домов с его сёдзи и фусума. Хотя пространство и ощущается в основном плоскостным, без обилия диагоналей задающих ощущение трехмерности, при этом персонажи могут в любой момент зайти за боковую перегородку, скрыться за дверью. И ты остаешься наблюдать за пустой комнатой, в которую тут же может зайти еще один персонаж с другой стороны кадра. Одной игрой, которая возникла у меня во время просмотра, стал подсчет бутылок, расставленных совершенно повсеместно. Одни пустые, стоящие на полу, на полках, поодиночке или по две-три бутылки, другие полные, закрытые и открытые, на столах, в шкафу, в комнатах и в коридорах. Часто на полу стоят разнообразные кастрюли или чайники. При этом, такое расположение предметов не складывается в беспорядок, а скорее рассказывает нам о том что идеального порядка быть не может. Через все фильмы Одзу так или иначе проходит концепция ваби-саби. «Вкус зеленого чая после риса» — Возможно, самый чистый пример этого. Сюжет вращается вокруг простых, даже скучных, бытовых вещей. Фильм целиком построен на нюансах, молчании и красоте повседневного ритуала.

«Вкус зеленого чая после риса», Я. Одзу, 1952 г.

Последнее о чем хочется упомянуть в структуре фильма и его визуала — считывающийся ритм. Повторяются не только бытовые предметы и ритуалы повседневной жизни. Некоторые персонажи повторяют черты друг друга, что заметно и в постановке кадров, где они сидят по диагонали, в цветах их одежды, в эмоциях. Повторяются и некоторые отдельные эпизоды или сюжетные линии фильма.

«Вкус зеленого чая после риса», Я. Одзу, 1952 г.

«Токийская Повесть» — 1953

Пожалуй, самая известная из всех работ Одзу и абсолютная классика. Фильм о быстротечности жизни, разрыве поколений и тихой печали ухода. Это квинтэссенция моно-но аварэ (печального очарования вещей), которая напрямую связана с «ваби-саби». Здесь Одзу еще дальше отходит от комедийных сюжетов и от драматизации событий в сторону изображения повседневного семейного быта, избегая прямого комментария, вытесняя многое в подтекст. Как пишет Дж. Розенбаум, действующие лица его фильмов заняты, на первый взгляд, ничем не примечательными домашними занятиями, однако режиссёр фиксирует их с такой значительностью, как если бы то были религиозные обряды [1].

«Токийская повесть», Я. Одзу, 1953 г.

Старость здесь — красива, главные герои чисты, терпеливы и кротки, и никогда не упускают шанса улыбнуться.

«Токийская повесть», Я. Одзу, 1953 г.

В финале истории, отец семейства по имени Сюкити остается наедине со своими мыслями. Тишину прерывает диегетический звук тиканья часов. Затем кадры дороги и плывущей лодки… Время идет и это естественный ход жизни и неопровержимый закон природы.

«Токийская повесть», Я. Одзу, 1953 г.

«Вкус сайры» — 1962

Осенний полдень или же вкус сайры — последняя работа Ясудзиро Одзу. При его просмотре складывается впечатление, что мастер предвидел свою скорую кончину. Это цветной фильм, служащий эпитафией его гению, подводящий итог многим вопросам, которые Одзу задавал себе в течение жизни. Сюжет его во многом перекликается как с поздней весной, так и с фильмами «Токийская повесть» и «Вкус риса с зеленым чаем», и даже служит некоторым их продолжением. Тут и неидеальные отношения между супругами, которые, однако, продолжают поддерживать друг друга, и овдовевший отец семейства, и выдача его дочери замуж связанная с ощущением пустоты и утраты. Цвет по-новому раскрывает художественный стиль Одзу и его взгляд на вещи. В большинстве кадров, персонажи одеты в черные или серые костюмы, тогда как все средоточие цвета приходится на керамическую и стеклянную утварь. Кажется, вся привлекательность не в страстях человеческих, а в маленьких предметах что нас окружают, в той красоте и пользе что человек может привнести в этот мир.

«Вкус сайры», Я. Одзу, 1962 г.

Такие по-своему милые моменты, когда персонажи затягивают нелепую песню вместе, вспоминают детские прозвища (господин глупая голова, Тыква), напиваются так что валятся с ног — все это действует примерно таким же образом, как забывание вещей персонажами в иных его фильмах. Эти действия полны простоты и непосредственности жизни, жизни без прикрас.

«Вкус сайры», Я. Одзу, 1962 г.

Продолжает демонстрироваться влияние западной культуры. Герои смотрят бейсбол по телевизору, в одной из сцен можно проследить намек на то, как постепенно подрываются патриархальные устои — когда жена говорит мужу, чтобы тот сам застелил постель, а дочь посылает брата, чтобы тот сам искал свои брюки. Так же повсюду наблюдается реклама популярной нидерландской марки пива со звездой.

«Вкус сайры», Я. Одзу, 1962 г.

«Вкус сайры» — многослойная метафора. С одной стороны она имеет достаточно простой вкус с легкой кислинкой, но с другой очень привычный и приятный. Это напоминает то отношение к жизни, которое нам транслирует Одзу через весь свой кинематограф. Помимо этого, для кого-то эта простая рыбешка то, к чему он никогда не притронется, а для кого то-дело всей жизни. «Да и сайра у него дрянь» говорит подчиненный капитана Хираямы.

«Вкус сайры», Я. Одзу, 1962 г.

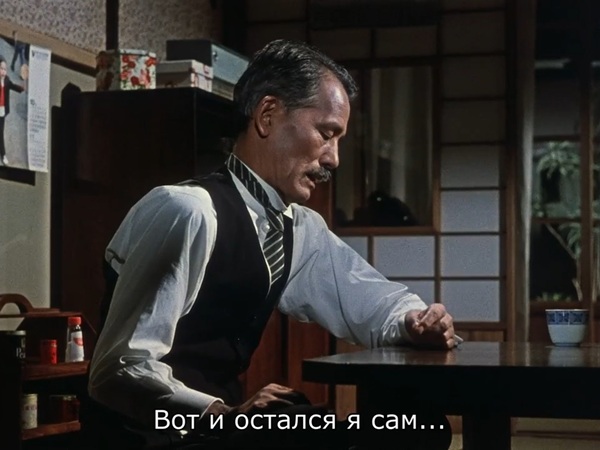

Эта работа — финальный аккорд в «фильме длиною в жизнь», где Одзу с пронзительной ясностью говорит о принятии, одиночестве и красоте мимолетного. «Человек остается один» — произносит персонаж Тисю Рю. Еще Орсон Уэллс говорил, что мы рождаемся одинокими, мы живем одинокими, мы умираем одинокими, и что только в любви и дружбе мы можем на время представить, что не одиноки [2]. Тем не менее, это не безысходный финал. В конечном счете, отец делает правильный выбор, заботясь о счастье в будущей жизни своей дочери, и хотя последующий за этим разрыв и приводит к горести, мысли о счастье родного человека наверняка помножат счастье самого старика в моменты тихого раздумья.

«Вкус сайры», Я. Одзу, 1962 г.

Осенний полдень наступает не только в природе, но и в жизни главных героев. Лишь за увядающей осенью и зимой следует новая весна. Никто не хочет оставаться один, но жизнь идет, и ничего не поделаешь.

«Вкус сайры», Я. Одзу, 1962 г.

Заключение

Проведенное исследование творчества Ясудзиро Одзу, от «Родиться-то я родился…» до «Вкуса сайры», позволяет сделать вывод, что гениальность режиссера кроется не в самих сюжетах, а в создании целостного и уникального киноязыка, где форма и содержание неразделимы. При этом этот язык удивительно легок, Одзу удается передать сложные социальные проблемы через простые повседневные истории с невероятным изяществом. В этом ему помогают такие приемы, как: «татами-кадр», погружающий зрителя в пространство действия, пустые лиминальные пространства, предстающие полноценными носителями эмоций или философскими паузами, прямые взгляды персонажей в камеру, создающие доверительный диалог со зрителем. Анализ показал, что Одзу глубоко осмыслял каждый этап технологического развития кинематографа. Он блестяще адаптировал свой стиль под новые возможности: от черно-белой пленки, где он кропотливо работал со светом и композицией, до цвета, который он применял с присущей ему сдержанностью, выделяя не столько эмоции персонажей, как красоту окружающего их предметного мира, соответствуя эстетике ваби-саби.

Наконец, ключ к пониманию его картин лежит в осознании того, насколько сильно фильмы перекликаются с событиями из жизни самого Одзу. Будучи всю жизнь холостяком, прожившим с матерью, он с пронзительной точностью и личной болью исследует темы одиночества, расставания детей и родителей и неизбежного увядания. Его кинематограф, по сути, является «фильмом длиною в жизнь», где каждая следующая работа это новый взгляд на волновавшие его экзистенциальные вопросы. Фраза «Ничего не поделаешь — все так как есть», запомнившаяся мне из его фильма, становится не пессимизмом, а выражением мудрого и спокойного согласия с естественным ходом вещей, итогом многолетних личных и творческих поисков мастера.

Таким образом, гениальность Одзу в умении через простоту и виртуозное владение кинематографической формой говорить о самых сложных и универсальных человеческих чувствах, создавая искусство, которое оставаясь глубоко японским, находит отклик в сердце любого зрителя.

Источники

https://jonathanrosenbaum.net/2025/07/30607 дата обращения 10.11.2025

https://www.kinovoid.com/2014/02/blog-post_9.html дата обращения 17.11.2025

https://cineticle.com/ozu-time/ дата обращения 10.11.2025

https://kinoart.ru/texts/yasudziro-odzu-i-dzen-yaponskiy-rezhisser-kotorogo-ponyali-tolko-posle-smerti дата обращения 10.11.2025

https://www.film.ru/person/yasudziro-odzu дата обращения 10.11.2025

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D1%82%D0%BE_%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D1%81%D1%8F%E2%80%A6 дата обращения 10.11.2025

Коллажи состоят из скриншотов видеороликов с фильмом.