Влияние театрального искусства на фильмы Ингмара Бергмана

Ингмар Бергман — шведский режиссер театра и кино. За свою жизнь он создал более 60-ти фильмов для кино и телевидения и более 170-ти театральных постановок.

Работа в театре занимала значительное место в жизни Бергмана и оказала влияние на его кинематографическую карьеру. В фильмографии режиссера использованы театральные приемы, во многом определяющие его авторский подход. Стилистика фильмов Бергмана пронизана театральностью, а вместе с ней — музыкальностью и литературностью. Сочетание театральных элементов и кинематографического искусства в творчестве режиссера усиливает характерные для его фильмографии психологизм, драматизацию и экзистенциализм.

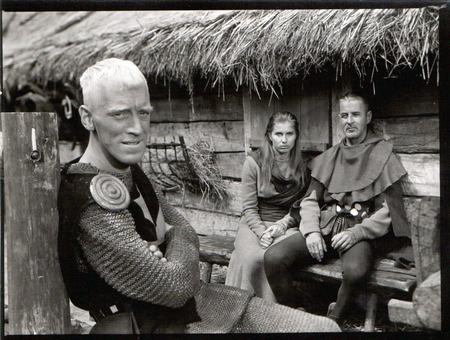

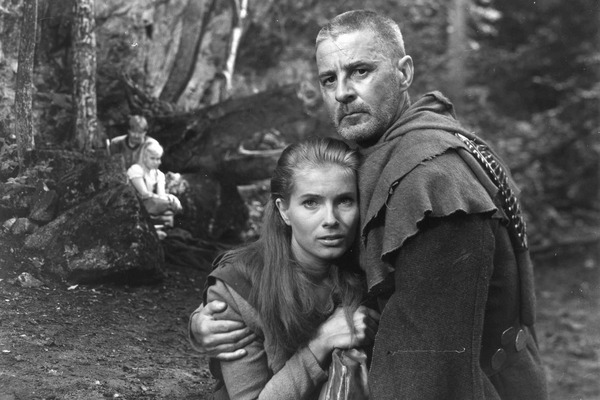

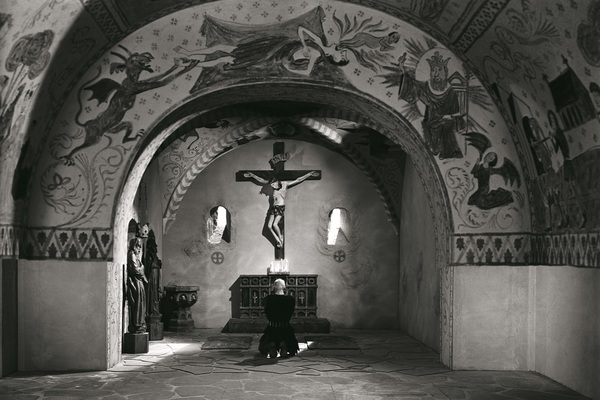

Седьмая печать. реж. Ингмар Бергман. 1957

Седьмая печать. реж. Ингмар Бергман. 1957

Идейная составляющая фильмографии Ингмара Бергмана сосредоточена как на философских вопросах о смысле жизни, страхе и принятии смерти, пустоте и боге, так и на психологических драмах, раскрывающих внутренние и межличностные конфликты человека. На первый взгляд может показаться, что Бергман отражает на экране экзистенциальную тоску, страхи и кризисы. Несмотря на то что такие темы характерны для режиссера, фильмы Бергмана о поиске, стремлении понять себя и мироздание. Творческий процесс — тоже своеобразная форма поиска. Режиссер поднимает философские вопросы и сам же ищет ответы вместе с героями. Одним из наиболее интересных фактов о творчестве Ингмара Бергмана я нахожу эти поиски — в каком-то смысле проживание пути героев. Например, режиссер говорил, что съемки фильма «Седьмая печать» помогли ему избавиться от страха смерти.

«Мысль о том, что я умру и тем самым перестану быть, что я войду в ворота Царства мрака, что существует нечто, чего я не способен контролировать, организовать или предусмотреть, была для меня источником постоянного ужаса. И когда я вдруг взял и изобразил Смерть в виде белого клоуна, персонажа, который разговаривал, играл в шахматы и, в сущности, не таил в себе ничего загадочного, я сделал первый шаг на пути преодоления страха смерти». [1]

1. Ингмар Бергман. Латерна Магика. 1989 г.

Час волка. реж. Ингмар Бергман. 1968 г.

Шепоты и крики. реж. Ингмар Бергман. 1972

Тема театра важна для полноценного представления о кинематографическом стиле Бергмана — без применения театральных методов в кино работы режиссера были бы совершенно другими. Визуальное исследование фокусируется на разборе перенятых из театрального искусства приемов в фильмографии Бергмана.

В качестве материалов для визуального исследования были выбраны полнометражные фильмы режиссера: «Седьмая печать», «Персона», «Час волка», «Шепоты и крики» и «Осенняя соната». Не все из них открыто театральны, но во всех задействованы сценические приемы. Я изучила некоторые критические статьи и научные работы, а также обратилась к автобиографической книге Ингмара Бергмана «Латерна Магика». Сначала я разберу приемы, которые режиссер перенес в кино из театра, а затем проанализирую особенности их использования на примере конкретных фильмов.

Персона. реж. Ингмар Бергман. 1966

I. Визуальные приемы

1. Крупный план

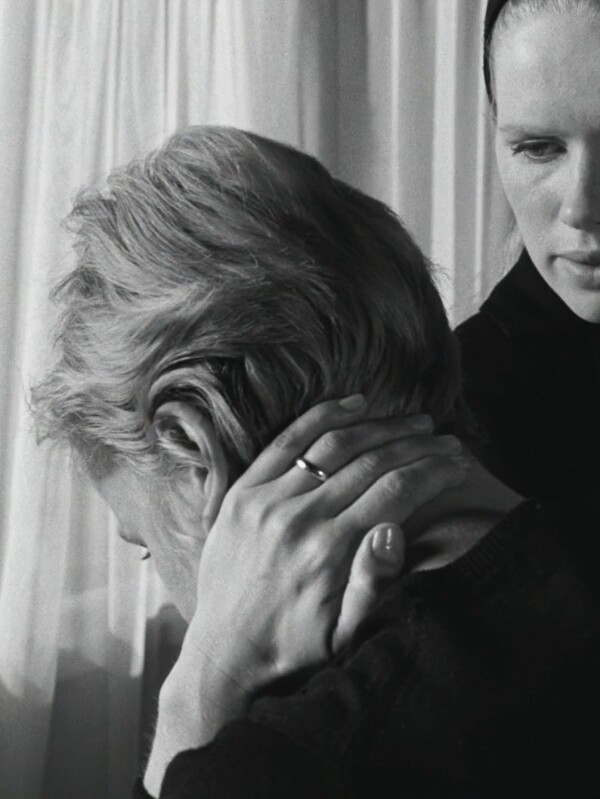

Персона. реж. Ингмар Бергман. 1966

Персона. реж. Ингмар Бергман. 1966

Для восприятия психологического портрета героев не всегда нужны действия и разговоры. В фильмах Бергмана для этого достаточно посмотреть в глаза, сократить дистанцию и установить невербальный контакт с героем.

Шепоты и крики. реж. Ингмар Бергман. 1972

Обилие крупных планов — отличительная черта фильмов Бергмана. Лица героев могут быть обращены прямо в камеру. Иногда персонажи на несколько секунд застывают на месте, как скульптуры. В кадре крупного плана герои как будто оказываются в замкнутом пространстве, в котором особенно заметны их скованность и одиночество. Крупные планы также часто обращены на руки героев.

Крупный план — кинематографический прием, который подчеркивает театральные элементы — режиссер акцентирует внимание на мимике героев. Также с помощью крупных планов создается видимость своеобразного «луча», освещающего и выделяющего героя в темном пространстве театра. Именно на этом герое, его языке тела, движениях и речах сосредоточено внимание зрителя.

слева направо: Седьмая печать, 1957. Шепоты и крики, 1972. Персона, 1966. реж. Ингмар Бергман

Час волка. реж. Ингмар Бергман. 1968 г.

2. Освещение

Шепоты и крики. реж. Ингмар Бергман. 1972

Час волка. реж. Ингмар Бергман. 1968 г.

Бóльшую драматизацию крупным планам придает освещение — с помощью светописи Бергман помещает героев в холод, напряжение и одиночество. Так, режиссер оставляет контрастную тень на лицах персонажей, придавая им экзистенциальное выражение.

В этом подходе тоже есть некая театральность — в театре очень важен свет, и Бергман как режиссер постановок, вероятно, перенял этот прием из театра. И снова возникает ассоциация с лучом света, во время спектакля создающего контраст с фоном.

Персона. реж. Ингмар Бергман. 1966

3. Монологи

Час волка. реж. Ингмар Бергман. 1968 г.

Саморефлексия у Бергмана также выражена через монологи героев. Персонажи могут обращаться как к другому персонажу, так и к зрителю. Можно привести большое количество примеров таких «исповедей». Из выбранных для анализа фильмов — это, например, монолог Альмы в «Часе волка», откровения медсестры в «Персоне», исповедь рыцаря Ангелу Смерти в «Седьмой печати» и слова Эвы матери в «Осенней сонате».

Долгие монологи, посвященные то философским вопросам о мироздании, то личным переживаниям и внутренним конфликтам, вызывают ассоциации с театральными постановками. Если рассматривать монологи в комбинации с двумя описанными ранее приемами, представляется долгая речь актера театра, фигура которого контрастирует с темным фоном.

Осенняя соната. реж. Ингмар Бергман. 1978

Седьмая печать. реж. Ингмар Бергман. 1957

4. Статуарность

Персона. реж. Ингмар Бергман. 1966

Статуарность в фильмах Бергмана — еще одно ключевое эмоциональное средство. Лица персонажей часто «застывают» в кадре, создается эффект ирреальности, который заставляет усомниться в происходящем, вызывает ощущение сна. Ирреальность позволяет сосредоточиться на внутреннем мире героя, отбросив все внешние факторы. Персонаж как будто оторван от реальности, создается ощущение, что вокруг него пустота.Такой подход напоминает театральные приемы, когда актеры изображают высокие эмоции в статичных позах, а внимание зрителя сосредоточено на выражениях их лиц и языке тела.

слева направо: Шепоты и крики, 1972. Персона, 1966. реж. Ингмар Бергман

5. Взгляд в камеру

Персона. реж. Ингмар Бергман. 1966

Взгляд героев фильмов Бергмана часто обращен в камеру, что вызывает слом четвертой стены. Обычно этот прием сочетается с крупным планом, часто с монологами, контрастным светом и статуарностью. Эта комбинация все более усиливает эффект театральности и подталкивает к психологическому анализу.

Седьмая печать. реж. Ингмар Бергман. 1957

Шепоты и крики. реж. Ингмар Бергман. 1972

6. Пространство

слева направо: Час волка, 1968. Седьмая печать, 1957. Персона, 1966. реж. Ингмар Бергман

Осенняя соната. реж. Ингмар Бергман. 1978

Интерьеры в фильмах Бергмана замкнутые и камерные, что, работая по такому же принципу, как и крупные планы создает ощущение напряженности и изоляции. Такая обстановка напоминает кукольный театр. Интерьер замкнут, герои кажутся маленькими, обособленными от внешнего мира, запертыми в кукольном домике.

Открытое пространство тоже создает ощущение изоляции и холода. Так, режиссер снял многие фильмы на острове Форё, скалы на котором в кадре кажутся острыми и усиливают чувство напряженности.

Кроме того, режиссер часто использует свечи или лампу в качестве основного источника света, что тоже придает эффект театральности.

Час волка. реж. Ингмар Бергман. 1968 г.

II. Анализ фильмов

1. Седьмая печать

Седьмая печать. реж. Ингмар Бергман. 1957

В «Седьмой печати» Бергман поднимает экзистенциальные вопросы — о смысле жизни, о поиске, о боге и о смерти. Действие происходит в средневековой охваченной чумой Швеции. Рыцарь, вернувшийся из похода, осознает бессмысленность пережитого им опыта. Получив отсрочку от смерти, герой пытается постичь некую истину, найти смысл жизни и веру в бога.

За основу фильма была взята «Роспись по дереву» — пьеса, написанная Бергманом в качестве упражнения для своих студентов.

Седьмая печать. реж. Ингмар Бергман. 1957

Седьмая печать. реж. Ингмар Бергман. 1957

«Седьмую печать» можно рассматривать как идею о театре жизни и смерти — спектакле, в котором человек играет свою роль, сталкиваясь с судьбой, верой и смертью.

Концепция фильма предполагает акцент на психологических конфликтах человека. Здесь рыцарь, как и другие герои, ищет ответы для постижения своего собственного смысла существования. Несмотря на то что поиск бога, обретение веры и смысла жизни могут быть показаны как глобальные вопросы, в фильме конфликт сосредотачивается на сознании человека. Поэтому здесь актуальны постановочные приемы — статичные композиции кадра, акцент на освещении, тени, контрасты и взгляд в камеру, с помощью которых Бергман подсвечивает внутренний мир человека.

В фильме есть и комичная театральность. Некоторые бродячие актеры играют интермедийную роль в своей повседневности, с нелепыми манерами и постановками. Кроме того, образы рыцаря, смерти и бродячих актеров архетипичны, что делает их похожими на театральные образы.

Седьмая печать. реж. Ингмар Бергман. 1957

Седьмая печать. реж. Ингмар Бергман. 1957

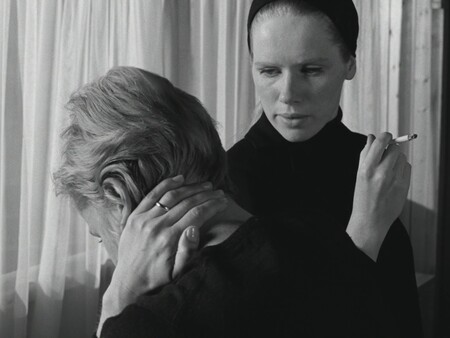

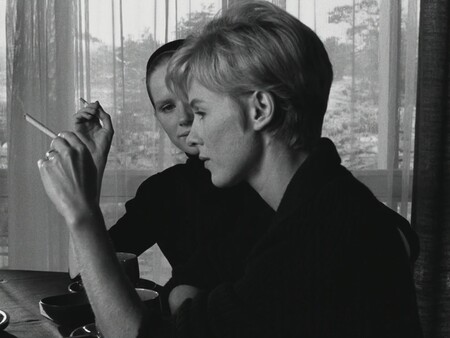

2. Персона

«Вы должны продолжать играть эту роль, пока она не проиграна до конца. Пока она достаточно интересная. Потом вы можете оставить её». [2]

2. Персона. реж. Ингмар Бергман. 1966 г.

Персона. реж. Ингмар Бергман. 1966

Персона. реж. Ингмар Бергман. 1966

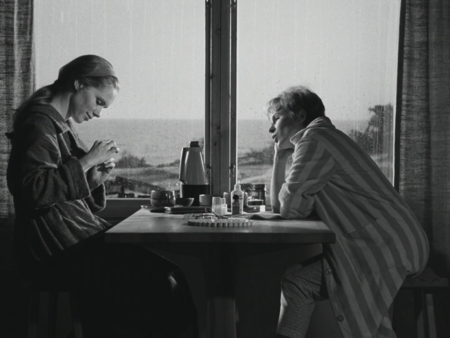

«Персона» — кино о слиянии. Для него нельзя подобрать единственную правильную интерпретацию — в фильме размыта грань между реальностью и иллюзией, между внутренним миром и внешним наблюдением. Фильм рассказывает о взаимоотношениях Элизабет, актрисы, переставшей говорить, и Альмы, медсестры, которая должна за ней ухаживать. Альма открывается актрисе и говорит, пока Элизабет слушает.

Персона. реж. Ингмар Бергман. 1966

Персона. реж. Ингмар Бергман. 1966

Театральность «Персоны» в том, что фильм строится на монологах Альмы и крупных планах. Изображается камерность пространства, применяется контрастный свет, моментами лица героинь застывают. Эти приемы выделяют их как квинтэссенцию психологического сознания — мир как будто останавливается и сосредотачивается на них, как луч света выделяет актеров драматического театра. Театральность также заметна в движениях персонажей — например, сцена, в которой визуально показано слияние двух героинь, музыкальна и театральна. Момент, где мальчик проводит рукой по экрану, на котором изображено лицо Элизабет, напоминает пантомиму, в которой актеры имитируют прикосновения к воздуху, как к физической поверхности.

Помимо визуальных элементов в «Персоне» присутствует смысловая театральность. В картине поднимается тема ложного сознания и общества спектакля. В латинском языке слово «persona» означало маску, которую надевали актеры. В фильме «маску» носят обе героини. Для Элизабет маска — это ее немота, а для Альмы — оптимизм.

3. Час волка

«Правда, что старые люди, которые прожили свои жизни вместе, начинают походить друг на друга? Кажется, у них так много общего, не только в мыслях, но и лица у них принимают похожие выражения». [3]

3. Час волка. реж. Ингмар Бергман. 1968 г.

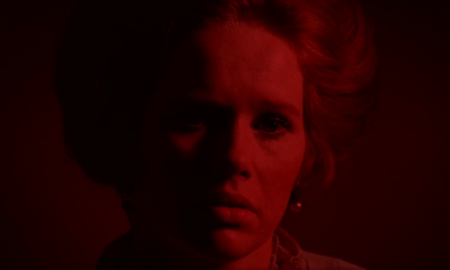

Час волка. реж. Ингмар Бергман. 1968 г.

«Час волка» — это психологический хоррор о слиянии и потерянности. Достижение истинной близости для Альмы связано с духовным слиянием; она начинает видеть те же иллюзии, что видит ее муж.

Повествование похоже на сон. В фильме есть сюрреалистические моменты, связанные с безумием главного героя — женщина снимает с себя лицо и кладет глаз в бокал, барон ходит по стене. Ирония, однако, не мешает раскрытию психологической драмы.

Час волка. реж. Ингмар Бергман. 1968 г.

Час волка. реж. Ингмар Бергман. 1968 г.

Театральность в «Часе волка» в основном строится на иллюзорном сюрреалистическом мире. Образы «людоедов» артистичные, мимика наигранная; в фильме также есть эпизод с театральной постановкой. Кроме того, в кино используется контрастное освещение, крупные планы, взгляд в камеру и монологи; в пространстве много свечей. Ощущение ирреальности создается при вращении камеры вокруг персонажей. При таком приеме появляется чувство опоры, создается эффект музыкальности. Камера независима от героев и показывает их, как в музыкальной шкатулке; кроме того, такая постановка напоминает кукольный театр. Для главных героев иллюзорный мир — это своего рода иммерсивный театр, в котором они вынуждены участвовать.

Час волка. реж. Ингмар Бергман. 1968 г.

4. Шепоты и крики

Шепоты и крики. реж. Ингмар Бергман. 1972

Шепоты и крики. реж. Ингмар Бергман. 1972

В фильме «Шепоты и крики» поднимается тема отношений в семье. Аналогично опере, «Шепоты и крики» могут быть разделены на партии. Партия криков принадлежит умирающей Агнесс, а партию шепотов исполняют две ее сестры, Мария и Карин. Две сестры представлены на контрасте — внешне и внутренне. Им обеим страшно и одиноко, но они как будто отталкиваются друг от друга без возможности наладить отношения.

В фильме все напоминает оперу, картина нарочито театральна. Занавес поднимается и действие начинается в дорого заставленном доме с красными стенами и шторами, золотыми канделябры с высокими свечами и картинами. Звучит музыка, образы героев и актерская игра выглядят театрально. Кроме того, в фильме используются все те же, характерные для Бергмана приемы — крупные планы, контрастный свет, взгляд в камеру. Движения и позы героев также музыкальны и артистичны. Так, в сцене, представленной ниже, две сестры без слов театрально движутся под музыку.

Шепоты и крики. реж. Ингмар Бергман. 1972

5. Осенняя соната

Осенняя соната. реж. Ингмар Бергман. 1978

Осенняя соната. реж. Ингмар Бергман. 1978

«Осенняя соната» — семейная драма, по сюжету которой происходит встреча Шарлотты и ее дочери Эвы после семи лет разлуки. По ходу фильма всплывают старые конфликты, а в конце звучит исповедь Эвы, в которой дочь раскрывает матери все невысказанные обиды. В «Осенней сонате» исследуются чувство вины, умение просить прощения и прощать.

«Осенняя соната» выглядит, как пьеса в домашней обстановке или в камерном театре с особой психологической атмосферой — напряженной и давящей, но оставляющей надежду. Картину можно разделить на акты в зависимости от освещения — вечернего, ночного и утреннего. Интерьеры замкнуты, мизансцены выстроены статично, в фильме звучит классическая музыка.

Осенняя соната. реж. Ингмар Бергман. 1978

Заключение

В стилистике фильмов Ингмара Бергмана сочетаются кино и театральное искусство. В качестве театральных элементов задействованы контрастный свет, статуарность, взгляд в камеру, монологи, камерное пространство и сценические образы актеров. Иногда герои фильмов, как и в театре, проявляют артистичную преувеличенную мимику.

Персона. реж. Ингмар Бергман. 1966

В театральных постановках актеры часто напрямую взаимодействуют с аудиторией. Такой же эффект создается при помощи описанных выше приемов. Театральность также привносит в кино драматичность и экзистенциализм, что характерно и для смысловой характеристики фильмографии Бергмана.

Кинематографические методы дополняют театральные приемы. Например, крупные планы позволяют вблизи показать мимику героев, что невозможно в театре. Так, в фильмах Бергмана два вида искусства сочетаются в одно, что дает новые возможности для экспериментов.

Час волка. реж. Ингмар Бергман. 1968 г.

Белобровец Д. Час волка. Рецензия на одну из самых экспериментальных работ Ингмара Бергмана. 2019 // URL: https://cinetexts.ru/vargtimmen

Глебова О.Е., И. В. Мельникова Мышление спектакля через репрезентацию общественной власти в кинематографе Ингмара Бергмана (На примере фильма «Персона»). 2021 // URL: https://omsu.ru/science/materialy-konferentsiy/2021/Развитие%20политических%20институтов%20и%20процессов_2021.pdf#page=67

Ингмар Бергман. Латерна магика. 1989 // URL: https://royallib.com/read/bergman_ingmar/gestokiy_mir_kino_latepna_magika.html#0

Кармалова Е.Ю, Костенко Е. В. Литературные и кинематографические коды поздних фильмов И. Бергмана («Осенняя соната», «Сцены из семейной жизни») // URL: https://cyberleninka.ru/article/n/literaturnye-i-kinematograficheskie-kody-pozdnih-filmov-i-bergmana-osennyaya-sonata-stseny-iz-semeynoy-zhizni/viewer

Коршунов В. Ингмар Бергман: как начать смотреть его фильмы. 2020 // URL: https://arzamas.academy/mag/846-bergman

Попова Л. В. Поиск Бога в творчестве А. Хичкока и И. Бергмана. 2022 // URL: https://cyberleninka.ru/article/n/poisk-boga-v-tvorchestve-a-hichkoka-i-i-bergmana/viewer

Разаков В. К. Традиции камерного театра и современная театральная культура // URL: https://cyberleninka.ru/article/n/traditsii-kamernogo-teatra-i-sovremennaya-teatralnaya-kultura/viewer

Синицин А. А. Жатва смерти в «Седьмой печати» Ингмара Бергмана (к 60-тилетию создания картины) // URL: https://cyberleninka.ru/article/n/zhatva-smerti-v-sedmoy-pechati-ingmara-bergmana-k-60-letiyu-sozdaniya-kartiny/viewer

Стогниенко А. Ю. Специфика «крупного плана» в фильмах И. Бергмана «Персона» и «Молчание»: герменевтический аспект. 2016 // URL: https://human.snauka.ru/2016/11/17264

Сьюзен Зонтаг. Толща фильма: Сьюзен Зонтаг о «Персоне». 2021 // URL: https://kinoart.ru/texts/tolscha-filma-syuzen-zontag-o-persone

Тихонова О.В. «Литературность» и «музыкальность» кинотекста (И. Бергман «Сцены из супружеской жизни»). 2020 // URL: https://www.stephanos.ru/izd/2020/2020-43.pdf#page=32

Бергман. И. «Осенняя соната». 1978 г.

Бергман. И. «Персона». 1966 г.

Бергман. И. «Седьмая печать». 1957 г.

Бергман. И. «Час волка». 1968 г.

Бергман. И. «Шепоты и крики». 1972 г.