Ремедиация оптических игрушек XIX века в современном медиа-искусстве

Рубрикатор

1. Концепция исследования 2. Исторические оптические устройства XIX века 3. Анализ ремедиации устройств XIX века в современном медиа-искусстве 4. Заключение

Концепция исследования

Оптические игрушки XIX века, а именно фенакистископ, зоотроп и праксиноскоп, занимают особое место в истории визуальной культуры. Они представляют собой первые попытки «оживить» изображение, экспериментируя с ритмом, фазами и восприятием движения. Сегодня, когда цифровые медиа стали доминирующей средой производства изображений, интерес художников к этим ранним механизмам не только не исчез, но наоборот усилился. Исследование посвящено тому, как принципы работы этих устройств ремедиируются в современном медиа-искусстве и каким образом историческая механика оказывается способной функционировать в новых технических и художественных контекстах.

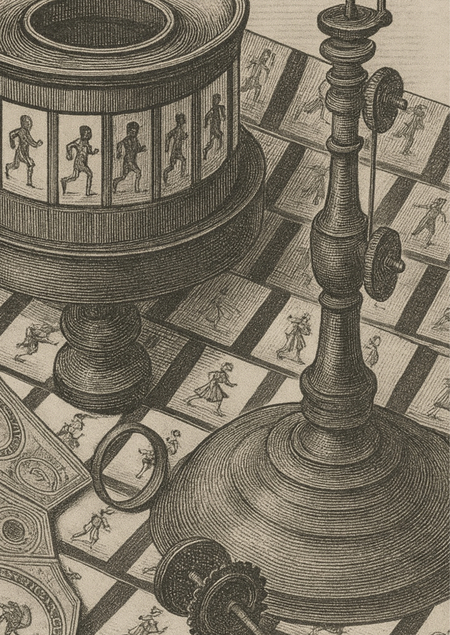

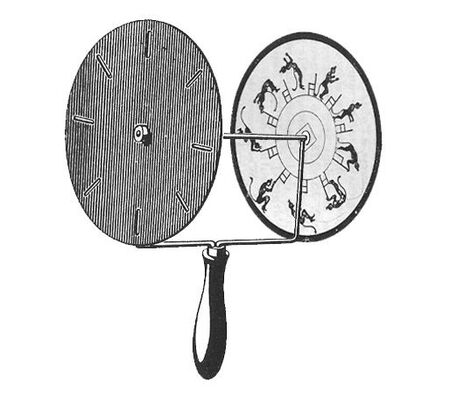

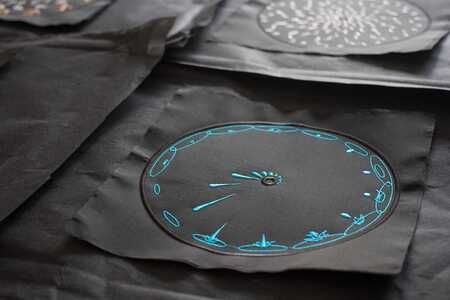

Набор из 16 дисков для фенакистоскопа, каждый из которых отображает анимированное изображение одного из мимолетных моментов жизни. [1]

Гипотеза исследования заключается в том, что современные художники обращаются к оптическим игрушкам XIX века потому, что их принципы органично вписываются в логику новых медиа и позволяют наглядно работать с темой движения и его восприятия. В теории ремедиации, разработанной Болтером и Грусином, подчёркивается, что новые медиа развиваются через преобразование предыдущих форм [1]. В контексте фенакистископа, зоотропа и праксиноскопа таким «наследуемым элементом» становится сама механика: циклическое строение, фазовое деление изображения, зависимость эффекта от ритма и скорости. Исходя из этого, можно предположить, что ремедиация оптических игрушек происходит прежде всего на уровне принципов работы. Художники переносят в цифровую или инсталляционную среду не внешний образ устройства, а его внутреннюю логику, которая в новых условиях начинает выполнять другие художественные задачи — от исследования восприятия и времени до анализа особенностей цифрового движения.

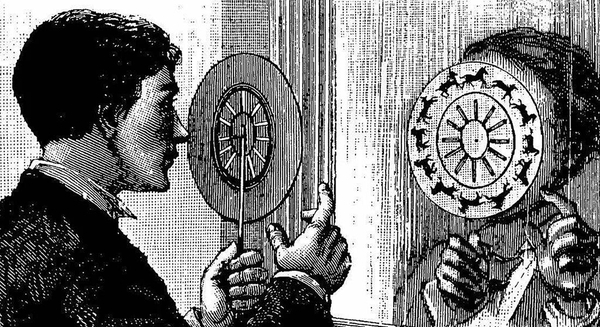

Праксиноскоп, Эмиль Рейно. 1877 г. [2]

Актуальность темы связана с тем, что в современном медиа-искусстве всё чаще появляется интерес к ранним визуальным технологиям и к тому, как они могут работать в новых условиях. Оптические игрушки XIX века позволяют по-другому посмотреть на природу движения: их механика показывает, что анимация всегда строится из отдельных фаз и требует определённого способа восприятия. В цифровой среде эти процессы становятся менее заметны, поэтому обращение художников к историческим устройствам помогает снова увидеть конструкцию движения и понять, как оно формируется. Кроме того, ремедиация таких механизмов позволяет исследовать связь между аналоговыми и цифровыми визуальными практиками и показывает, что старые техники могут быть адаптированы к актуальным художественным задачам.

Объектом исследования являются оптические игрушки XIX века как исторические визуальные устройства, сформировавшие ранние представления о движущемся изображении. Предмет исследования — способы, с помощью которых принципы работы этих устройств переосмысляются в современном медиа-искусстве, включая цифровую анимацию, интерактивные проекты и инсталляции. Цель исследования — проследить, как механика фенакистископа, зоотропа и праксиноскопа переносится в новые медиа и какие художественные задачи решаются за счёт такого переноса, а также выявить, что именно изменяется и что остаётся неизменным при переходе от исторического устройства к современной медиальной форме.

Фенакистископ [3], зоотроп [4], праксиноскоп [5].

В основу исследования входят материалы по истории оптических устройств XIX века, описывающие, как были устроены фенакистископ, зоотроп и праксиноскоп и какие визуальные эффекты они создавали. Важным теоретическим ориентиром является концепция ремедиации, сформулированная Болтером и Грусиным, где новые медиа рассматриваются как продолжение и переработка предыдущих форм. Кроме того, используются исследования по восприятию движения, стробоскопическим эффектам и ранней анимации, а также тексты, посвящённые современным художественным практикам, работающим с аналоговыми технологиями. Эти источники помогают понять, как историческая механика соотносится с теми методами, которые применяют художники сегодня, и почему такие устройства оказываются востребованы в цифровую эпоху.

Материал исследования составляют современные проекты, использующие механику оптических игрушек. Они наглядно показывают, как исторические устройства работают в новой медиальной среде.

Исторические оптические устройства

Учёные и изобретатели XIX века активно экспериментировали с тем, как разложенные на фазы изображения могут создавать иллюзию движения. Фенакистископ, зоотроп и праксиноскоп представляют собой последовательные этапы развития одной идеи — от плоского стробоскопического диска к более сложным, устойчивым и зрелищным механизмам демонстрации анимации.

Фенакистископ, созданный Жозефом Плато в 1832 году, стал первым устройством, позволившим увидеть «оживлённое» изображение. Это был плоский картонный диск с рисунками по окружности и рядом прорезей вдоль внешнего края.

Фенакистсископ, 1833 г. [6]

Зритель смотрел на диск через прорези, одновременно вращая его перед зеркалом. Когда рисунки проходили мимо прорезей, они мелькали с нужной частотой, и за счёт персистенции зрения разрозненные фазы складывались в короткое циклическое движение. Ключевую роль играла стробирующая конструкция устройства: прорези прерывисто пропускали изображение, задавая ему чёткий ритм и синхронную последовательность. Благодаря этому мелькание фаз превращалось в небольшой фрагмент движения — прыжок, жест или вращение.

Конструкция фенакистископа. [7], [8]

Фенакистископ заложил фундаментальный принцип анимации: движение возникает из последовательности дискретных фаз, собранных в циклическую структуру.

Изображение в прорези фенакистископа [9]

Что интересно, В 1833 году австрийский математик Симон фон Штампфер независимо от Плато создаёт собственную версию устройства, которую называет стробоскопом. В ранних моделях он использовал круглые отверстия вместо прямоугольных, а в работе опирался на исследования Фарадея о персистенции зрения и эксперименты с тауматропом. Впоследствии именно по его названию закрепился термин «стробоскопический эффект». Штампфер выпустил устройство в продажу, однако диски Плато считались более качественными благодаря большему числу отверстий и более детализированным рисункам.

Следующим шагом стал зоотроп, изобретённый Уильямом Джорджем Хорнером в 1834 году. В отличие от плоского диска фенакистископа, зоотроп представлял собой цилиндр с вертикальными прорезями и внутренней лентой изображений, что позволяло обходиться без зеркала и рассматривать анимацию нескольким зрителям одновременно.

Зоотроп из коллекции Нижегородского технического музея [10]

При вращении цилиндра изображения на ленте мелькают в прорезях, создавая непрерывное движение. Цилиндрическая форма делает эффект более стабильным, а сменные ленты позволяют расширять набор сюжетов. Основу механики по-прежнему составляет стробоскопический эффект, но в более практичной форме.

Зоотроп лошади в движении [11]

Зоотроп развил идею фенакистископа, сделав анимацию более доступной, устойчивой и вариативной, и тем самым расширил диапазон возможных визуальных сюжетов.

Ленты с рисунками для зоотропа Фотография: The Film Museum [12]

Праксиноскоп, сконструированный Эмилем Рейно в 1877 году, объединил достоинства предыдущих устройств, устранив один из их основных недостатков — стробоскопическое мерцание.

Праксиноскоп Эмиля Рейно в оригинальном футляре [13]

В праксиноскопе прорези были заменены системой зеркал, расположенных по внутренней окружности вращающегося барабана. Когда лента с изображениями приводилась в движение, отражения последовательных фаз складывались в ровный и яркий визуальный поток. Зеркальная конструкция позволяла значительно повысить чёткость и равномерность восприятия, приближая опыт наблюдения к проекционным системам, с которыми позднее работал сам Рейно.

Праксиноскоп «Леди с прыгающим мячом» [14]

Праксиноскоп обозначил переход от оптической «игрушки» к более зрелой форме анимационного медиума: обеспечивая плавное и зрительно комфортное движение, он расширил возможности оптических механизмов и приблизил их к ранним формам экранного искусства.

Анализ ремедиаций устройств XIX века в современном медиа-искусстве

«Новые медиа не являются новыми, они переоформляют прошлые медиа, добавляя к ним какие-то новые детали. Тогда всякая медиация — это уже ремедиация.»

— А. В. Жилина [2]

Ремедиация понимается как процесс, при котором новые медиа переосмысливают и перерабатывают более ранние формы медиа. Старый медиум при этом не исчезает — его логика просто начинает работать по-другому.Поэтому оптические игрушки XIX века могут «возвращаться» в современное искусство: их механика переносится в цифровые и инсталляционные работы и адаптируется к возможностям современных технологий.

Анна Таберко, аниматор из Миннесоты, использует принципы фенакистископа как основу для своих цифровых композиций. В её анимациях цветочные формы плавно переходят одна в другую, образуя замкнутые циклы.

«Головокружительный калейдоскоп (Dizzying New Kaleidoscopic GIFs)», Анна Таберко, 2017 г. [15]

Анимации работают по одному принципу: движение рождается внутри кольца, где фазы выстроены от центра к краю — от едва заметных форм до полностью раскрытых. Это сразу напоминает фенаккистископ, где всё тоже держалось на круговой последовательности. Переходы между фазами идут плавно, поэтому цикл «бутон–цветок–бутон» воспринимается как непрерывное круговое движение. При этом возникает ощущение вращения, хотя сам рисунок не крутится — формы просто смещаются по фазам, создавая мягкий пульс. Спиральный эффект только усиливает это: движение будто втягивается в центр и снова раскрывается, превращая старый дисковый принцип в более сложную и живую цифровую вариацию.

«Головокружительный калейдоскоп (Dizzying New Kaleidoscopic GIFs)», Анна Таберко, 2017 г. [15]

Эллиот Шульц создал для проекта «Вышитый зоотроп (Embroidered Zoetrope)» серию дисков с вышитой на них последовательностью изображений, которые при вращении на проигрывателе и под вспышкой стробоскопа создают анимацию. Текстильные диски предназначены для воспроизведения на стандартных проигрывателях, а их форма и размер унаследованы от 10-дюймовых виниловых пластинок.

«Вышитый зоотроп (Embroidered Zoetrope)», Эллиот Шульц, 2015 г. [16]

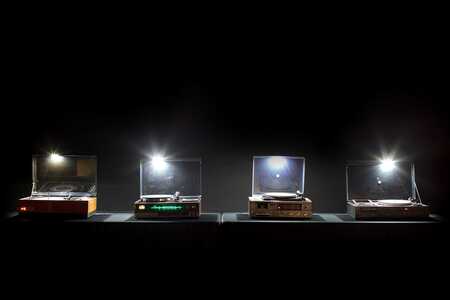

В инсталляции, состоящей из шести проигрывателей с различными вышивками, зрители могут сами экспериментировать со скоростью, чтобы понять, как именно работает этот зоотроп.

Изображение — [16]

Шульц опирается на тот же принцип, что и зоотроп: если убрать цилиндр, но заменить его щели электронным стробоскопом, движение всё равно будет возникать за счёт прерывистого освещения. В его работе именно вспышки фиксируют отдельные фазы, превращая вращение диска в читаемую анимацию. Зритель смотрит напрямую, без отверстий, но эффект остаётся тем же — свет на долю секунды «вынимает» кадр из потока и складывает их в короткий цикл.

Стробоскоп здесь выполняет ту же функцию, что и щели в устройстве XIX века, только в более гибкой и современной форме. Шульц переносит знакомый принцип прерывистого освещения на другой материал — вышивку. Таким образом ткань заменяет печатное изображение, сохраняя при этом основу ранней анимационной механики.

Анимация диска. «Вышитый зоотроп (Embroidered Zoetrope)», Эллиот Шульц, 2015 г. [17]

На этом диске движение строится на небольших изменениях масштаба: каждый куб становится чуть больше или меньше предыдущего, из-за чего создаётся ощущение лёгкого приближения или удаления. В обычном свете эти фигуры выглядят разрозненно, но под стробоскопом они собираются в единый цикл и начинают читаться как плавное, равномерное движение.

Анимация диска. «Вышитый зоотроп (Embroidered Zoetrope)», Эллиот Шульц, 2015 г. [17]

Данный диск работает через противоположный принцип — смещение в пространстве. Белые точки идут равномерной траекторией, а радужные фрагменты вспыхивают только в определённых фазах, образуя под стробоскопом короткий световой след. Здесь движение строится не на изменении формы, а на появлении и исчезновении цвета: вспышка собирает разрозненные элементы так же, как щели классического зоотропа, превращая простые вышивки в плавный, ритмичный цикл.

Конструкция праксиноскопа. [18]

«This project is my reaction to the oversaturation of digital media. As a filmmaker, I’m tired of creating digital work which is only consumed by audiences via the digital medium. Through this project, I don’t want to demonize the digital media but to offer an alternative, a break from it.» — Patrycja Reimus [3]

«Этот проект — моя реакция на перенасыщение цифровыми медиа. Как режиссёр, я устала создавать цифровые работы, которые зрители воспринимают только через цифровые медиа. В этом проекте я не хочу демонизировать цифровые медиа, а предлагаю альтернативу, возможность отдохнуть от них.» — Патриция Реймус [3]

Художница Патриция Римус создала «Праксиноскоп-театр ужасов» — устройство, построенное на принципе классического праксиноскопа. Устройство создаётся не как настольная оптическая игрушка, а как крупная, ощутимая инсталляция.

Конструкция праксиноскопа. [18]

Внутри корпуса расположен цилиндр с рядом небольших зеркал. Они отражают изображения, прикреплённые на внешнем круге — так называемой корзине праксиноскопа. Количество зеркал совпадает с числом фаз, поэтому при вращении отражения соединяются в короткий цикл движения.

Зритель смотрит внутрь через небольшое окно. Чтобы убрать из поля зрения остальные детали механизма и оставить только само отражённое изображение, используется отдельная вставка. Она устанавливается под углом — так, чтобы отражённый кадр совпадал с областью просмотра и давал чистый, собранный образ.

Анимационный цикл сформирован из стоп-моушн сцены с образом обезглавленной головы — выбор связан с исследованием техно-тревожности и её влияния на визуальный язык ужаса.

«Обезглавленная голова мистера Доу (The Decapitated Head of Mr Doe)», кадры анимации. [19]

Данный проект демонстрирует, как оптический принцип праксиноскопа может работать в современной художественной среде: механика XIX века сохраняется, но применяется в другом масштабе, материале и сюжетном поле. Инсталляция показывает, что историческое устройство способно функционировать как актуальный медиальный инструмент, переходя из области оптических игрушек в пространство современного искусства.

Заключение

Проведённое исследование подтверждает выдвинутую гипотезу: принципы оптических игрушек XIX века действительно органично переходят в современные медиа и продолжают работать в новых художественных условиях. Анализ фенакистископа, зоотропа и праксиноскопа показал, что их механика строится на понятной и универсальной логике движения, основанной на фазах и цикличности. Современные примеры демонстрируют, что именно эти структурные элементы художники переносят в цифровые анимации и инсталляции, а не внешнюю форму устройств. Это показывает, что ремедиация становится способом практически применять исторические принципы движения в рамках современных медиа-проектов.

Праксиноскоп для музыкального клипа Дафны Гинесс. Бен Аштон. 2016 г. [20]

Гэллоуэй Александр Р., Такер Юджин, Уорк Маккензи Экскоммуникация. Три эссе о медиа и медиации. — Москва: Ад Маргинем Пресс, 2022. — 253 с. — [Электронный ресурс]. URL: https://www.scribd.com/document/579442115/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%A2%D1%80%D0%B8-%D1%8D%D1%81%D1%81%D0%B5-%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0-%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 (дата обращения: 16.11.2025).

Жилина А. В. О преимуществах материалистического подхода в теории медиа // Философский журнал. — 2017. — № 3. — С. 93–111. — [Электронный ресурс]. URL: https://pj.iphras.ru/article/view/192/148 (дата обращения: 18.11.2025).

PRAXINOSCOPE THEATRE OF HORRORS // Patrycja Reimus. — [Электронный ресурс]. URL: https://patrycjareimus.com/praxinoscope-theatre (дата обращения: 19.11.2025).

https://www.behance.net/gallery/17861717/Fleeting-Moments-Phenakistoscope (дата обращения: 15.11.2025)

https://cojo.ru/znamenitosti/reyno-emil-48-foto/ (дата обращения: 15.11.2025)

https://lh4.googleusercontent.com/ cd2c6yzlDL0/UpxZOn3LkII/AAAAAAAADkM/UoUSKiAyRBg/w600-h588-no/01.jpeg (дата обращения: 15.11.2025)

https://i1.sndcdn.com/artworks-NX0cDGs3vozY9xd8-09avmw-t500x500.jpg (дата обращения: 15.11.2025)

6.https://graphicarts.princeton.edu/2020/04/15/phenakistoscope-the-19th-century-gif/ (дата обращения: 15.11.2025)

https://cinemafirst.ru/1832-god-volshebnyj-disk-ili-phenakistiscope-fenak/ (дата обращения: 15.11.2025)

https://de.pinterest.com/pin/824229169334115398/ (дата обращения: 16.11.2025)

https://ssaft.com/Blog/dotclear/index.php?post%2F2015%2F10%2F30%2FPaleogif (дата обращения: 16.11.2025)

https://cinemuseum.ru/tpost/h2ma8dg5b1-zootrop (дата обращения: 16.11.2025)

https://www.sarahkushner.com/zoetropes.html (дата обращения: 16.11.2025)

https://nplus1.ru/material/2015/12/08/mult-history (дата обращения: 17.11.2025)

https://www.ivoire-france.com/chartres/fr/lot-4417-1059979-292_emile_reynaudpraxinoscope_dans_son_c (дата обращения: 17.11.2025)

https://archive.org/details/reynaud-praxiniscope-lady-bouncing-ball-animation-gif (дата обращения: 17.11.2025)

https://www.thisiscolossal.com/2017/04/dizzying-new-kaleidoscopic-gifs-by-anna-taberko/ (дата обращения: 18.11.2025)

http://elliot.io/work/embroidered-zoetrope/ (дата обращения: 19.11.2025)

https://readlagom.com/posts/2015/embroidered-zoetrope-animations-by-elliot-schultz.html?utm_source=chatgpt.com (дата обращения: 19.11.2025)

https://patrycjareimus.com/praxinoscope-theatre (дата обращения: 19.11.2025)

https://patrycjareimus.com/norwich-university-of-the-arts (дата обращения: 19.11.2025)

https://www.benashtonart.com/blog/2016/2/17/daphne-guinness-and-the-praxinoscope (дата обращения: 20.11.2025)