Путеводитель по объединениям художников конца XIX — начала XX века

РУБРИКАЦИЯ

- Введение - Московское общество любителей художеств (МОЛХ) - Артель художников - Товарищество передвижных художественных выставок - Абрамцевский художественный кружок - «Мир искусства» - «Голубая роза» - «Бубновый валет» и «Ослиный хвост» - Утвердители нового искусства (Уновис) - Ассоциация художников революционной России (АХРР) - Заключение - Библиографические ссылки - Источники изображений

ВВЕДЕНИЕ

Художественные объединения XIX — начала XX века сыграли ключевую роль в формировании русского искусства, становясь пространством, где зарождались новые направления, эстетические идеи и формы творческого взаимодействия. Эти союзы отражали культурные и социальные изменения своего времени, определяли профессиональные ориентиры художников и формировали новые модели художественной жизни.

Актуальность исследования связана с тем, что через деятельность таких объединений можно проследить эволюцию отечественной художественной среды — от реалистических и национально-романтических экспериментов до символизма и авангарда. Цель работы заключается в анализе основных художественных союзов, их концепций и вклада в развитие российской художественной традиции.

МОСКВОСКОЕ ОБЩЕСТВО ЛЮБИТЕЛЕЙ ХУДОЖЕСТВ (МОЛХ)

Неизвестный художник Логотип МОЛХа 1911

Московское общество любителей художеств, основанное в 1860 году, стало одним из первых крупных объединений, определивших культурную жизнь России второй половины XIX века. Его появление стало результатом инициативы московских коллекционеров и любителей искусства — Михаила Криштафовича и братьев Миллеров, которые ещё с 1858 года собирали у себя кружок художников и меценатов.

Богатова Н.И. Пасечник 1875

«Содействовать распространению и процветанию художеств… обеспечить талантливых и трудолюбивых художников после их выхода из художественно-учебных заведений; сблизить любителей с художниками и положить основание Московской Публичной художественной галереи».

Устав Московского общества любителей художеств (МОЛХ)

Крамской И.Н. Портрет императрицы Марии Федоровны 1881

Эти задачи отражали стремление общества не просто поддерживать художников, но и создавать полноценную художественную инфраструктуру в Москве. Деятельность МОЛХ с самого начала поддерживалась влиятельными государственными и общественными деятелями. Покровительницей общества стала великая княгиня Мария Фёдоровна, что укрепило его статус и расширило возможности для финансирования.

МОЛХ быстро выросло: уже в 1861 году в нём состояло более ста членов, среди которых были крупнейшие мастера своего времени — Айвазовский, Саврасов, Перов, Крамской, Левитан, Серов, Шишкин. Почётными членами общества были Павел и Сергей Третьяковы, Виктор Васнецов, Илья Репин, Василий Суриков, Лев Толстой. Подобный состав делал общество интеллектуальным и культурным центром Москвы.

Перов В.Г. Охотники на привале 1871

Одним из главных направлений деятельности была организация постоянной публичной выставки, которая стала первой художественной галереей такого масштаба в Москве. Также МОЛХ активно занималось поддержкой молодых художников: учреждало премии, проводило благотворительные лотереи и аукционы, финансировало заграничные поездки. В 1870 году при обществе открылись рисовальные классы, а в 1869 — первая в Москве специализированная художественная библиотека.

Жуковский П.В. Дафнис и Хлоя 1889

К концу XIX века МОЛХ стало важной частью художественной инфраструктуры города, организовав в 1894 году первый Съезд русских художников и любителей искусств, собравший более 700 участников. Однако с появлением новых творческих объединений — передвижников, московских групп, модернистских кружков — влияние общества постепенно уменьшалось. После революционных событий 1917 года деятельность МОЛХ прекратилась.

Несмотря на распад, вклад МОЛХ в развитие русского искусства был значительным: оно сформировало выставочную культуру Москвы, поддержало множество молодых мастеров и заложило основу для последующих художественных объединений.

АРТЕЛЬ ХУДОЖНИКОВ

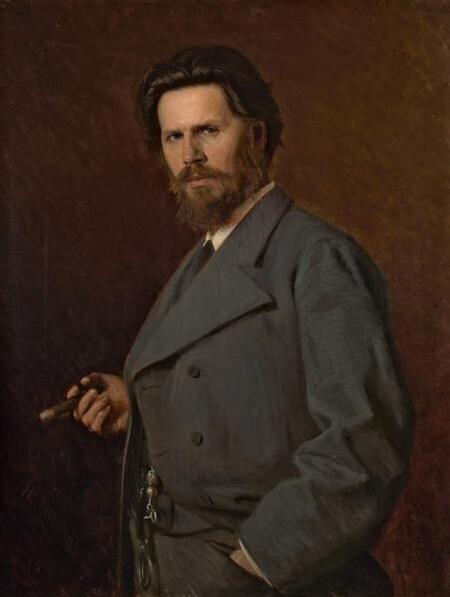

Артель художников сформировалась в 1863 году как прямой отклик на знаменитый «Бунт четырнадцати» — протестную акцию выпускников Императорской Академии художеств, которые отказались участвовать в конкурсе на Большую золотую медаль. Группа молодых живописцев во главе с Иваном Крамским открыто выступила против устоявшейся академической системы, стремясь защитить творческую свободу и право на самостоятельный выбор художественных задач. После разрыва с Академией они лишились мастерских и финансовой поддержки, что вынудило их искать новый формат организации работы. В итоге художники создали первое в России объединение, основанное на принципах кооперации, общей ответственности и взаимовыручки.

Дмитриев-Оренбургский Н. Д. «Четверг» артели свободных художников 1860-е

Идея создания артели принадлежала Крамскому. Он сумел объединить участников «бунта» и предложил им жить и работать вместе, создавая своего рода творческую коммуну. Коллектив снял квартиру на Васильевском острове, где были оборудованы общие мастерские, позволявшие работать нескольким художникам одновременно.

«И так как мы крепко держались за руки до сих пор, то, чтобы нам не пропасть, решились держаться и дальше, чтобы образовать из себя художественную ассоциацию, т. е. работать вместе и жить».

Крамской И. Н.

Корзухин А. И. Разлука 1872

Ярошенко Н. А. Портрет И. Н. Крамского 1876

Артель стала не только бытовым, но и профессиональным объединением, своего рода художественной «фирмой», принимающей заказы, выполняющей портреты и жанровые композиции. В её состав входили такие мастера, как Алексей Корзухин, Фирс Журавлёв, Александр Григорьев, Николай Шустов, Николай Дмитриев-Оренбургский, Николай Ярошенко. Молодые художники стремились создавать искусство, свободное от академических ограничений, но при этом не разрывали связь с заказчиками, что обеспечивало им необходимый доход.

Крамской И.Н. Христос в пустыне 1872

Однако отношения внутри Артели осложнились, особенно после того, как один из её членов — Николай Дмитриев-Оренбургский — тайно подал прошение об академической командировке. Это нарушило принцип коллективного решения, и Крамской покинул объединение. После его ухода Артель быстро распалась. Несмотря на недолгую жизнь, Артель стала важным этапом в истории самоорганизации художников и предвестником будущих объединений.

ТОВАРИЩЕСТВО ПЕРЕДВИЖНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ВЫСТАВОК

Товарищество передвижных художественных выставок, более известное как «передвижники», стало одним из ключевых художественных союзов России второй половины XIX века. Его возникновение было связано с растущим разочарованием художников в академических устоях и их стремлением к независимости в выборе тематики и художественного языка. Идея создать самостоятельную выставочную структуру появилась в 1869 году, когда группа московских мастеров — среди них Григорий Мясоедов и Николай Ге — направила петербургской артели письмо с предложением организовать выставку, способную путешествовать по разным городам и становиться доступной широкой публике.

Корзухин А. И. Перед исповедью 1877

Перов В. Г. Рыболов 1871

Устав Товарищества был официально утверждён министром внутренних дел в 1870 году, что закрепило правовой статус нового художественного союза. Среди основателей организации оказались заметные мастера своего времени — Василий Перов, Алексей Саврасов и другие. Главной задачей Товарищество ставило распространение искусства за пределами столичных салонов: передвижные выставки должны были путешествовать по различным городам империи и становиться доступными «простому зрителю». В противоположность академической модели, ориентированной преимущественно на петербургскую и московскую публику, передвижники стремились говорить с максимально широким слоем общества, поднимая в своих работах животрепещущие социальные и моральные вопросы.

Передвижники выступали за реалистическую манеру письма, стремясь через конкретные жизненные сюжеты выразить общечеловеческие идеи. Их работы часто становились формой общественного высказывания.

«Кроме вероятности распродажи картин и альбомов мы думаем, что возможность высвободить искусство из чиновничьего распорядка будет и расширением круга почитателей, а следовательно, и покупателей…».

Мясоедов Г. Г.

Поленов В. Д. Заросший пруд 1879

Экономическая сторона деятельности Товарищества была организована на кооперативных принципах, что позволяло участникам получать доход от выставок. Такой подход был новаторским: впервые в истории русского искусства художники начали систематически зарабатывать своим творчеством.

Однако в среде передвижников назревал глубокий внутренний кризис. Разногласия возникли между маститыми участниками Товарищества и новым поколением художников, для которых вопрос творческой самостоятельности становился принципиальным. Молодые авторы, числившиеся лишь кандидатами, допускались к участию в выставках, но фактически были лишены права голоса и возможности влиять на деятельность организации. Такая система ограничений сдерживала их развитие и воспринималась как пережиток устаревших правил. В итоге многие перспективные художники покидали Товарищество, что постепенно подрывало его влияние и снижало значимость в художественной жизни страны.

Мясоедов Г. Г. Страдная пора (Косцы) 1887

К 1923 году Товарищество прекратило существование, уступив место новым художественным объединениям, однако его историческое значение трудно переоценить. Передвижники сформировали мощную школу реалистического искусства, открыли дорогу социальным темам, создали условия для развития городской и провинциальной художественной среды. Их деятельность стала основой русского критического реализма и важным этапом формирования национальной художественной школы.

АБРАМЦЕВСКИЙ (МАМОНТОВСКИЙ) ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ КРУЖОК

Абрамцевский художественный кружок, возникший в 1870-е годы вокруг имения Саввы Мамонтова, стал одним из значимых центров художественной жизни России. Его появление связано с усилением интереса к национальной культуре и поиском новых форм художественного выражения. В 1872 году Мамонтов приобрёл Абрамцево, а после возвращения из Европы, где общался с Поленовым, Антокольским и Праховым, предложил создать творческое объединение. Уже в 1874 году в имении состоялось первое собрание будущих участников.

Поленов В. Д. На лодке. Абрамцево 1880

Серов В. А. Прудик. Абрамцево 1886

Абрамцево стало местом свободного творчества, куда художники приезжали на лето, работали совместно и обсуждали идеи. Важной задачей кружка стало возрождение народных ремёсел. Мамонтов финансировал поездки художников на Русский Север, где они изучали древнерусскую архитектуру и иконопись. В имении создали столярную, вышивальную и гончарную мастерские.

Участники кружка стремились соединить современное искусство с традициями древнерусской культуры. В основе их подхода лежала мысль, что «народное творчество — живой источник искусства». Именно в Абрамцеве сформировались основы неорусского стиля в архитектуре. Значительную роль играл и театральный кружок, действовавший в Абрамцеве. Сам Мамонтов говорил, что театр должен быть «школой свободного творчества», и эта идея определяла атмосферу абрамцевских постановок.

Репин И. Е. Летний пейзаж 1879

Упадок кружка был связан с арестом Мамонтова в 1899 году. Несмотря на оправдательный приговор, ему пришлось продать большую часть имущества, и мастерские потеряли материальную поддержку. Некоторое время они продолжали работать, однако после смерти Мамонтова в 1918 году деятельность кружка прекратилась окончательно.

Абрамцевский художественный кружок оказал большое влияние на развитие национального направления в русском искусстве, способствовал возрождению ремёсел и стал одним из первых центров формирования неорусского стиля. Он объединил художников, которые стремились найти в народной традиции новые творческие ресурсы и переосмыслить историческое наследие.

МИР ИСКУССТВА

На рубеже XIX–XX веков в художественной жизни России сформировалось объединение «Мир искусства», ставшее альтернативой как академической системе, так и реализму передвижников. Новое поколение художников стремилось к эстетизму, стилизации и обращению к культурному наследию прошлых эпох — барокко, рококо и классицизму XVIII века.

Основателями объединения были Александр Бенуа, Сергей Дягилев и Дмитрий Философов — люди, стремившиеся возвратить утончённость художественного вкуса и освободить искусство от утилитарных задач.

Бакст Л. С. Портрет Александра Бенуа 1898

Широкая известность «Мира искусства» началась после выставки в Музее барона Штиглица, где были представлены работы Врубеля, Коровина, Серова, а также финских художников — Галлен-Каллела, Энкеля, Бломстедта. Такой международный формат стал частью программы Сергея Дягилева.

«Я хочу выхолить русскую живопись, вычистить ее и, главное, поднести ее Западу, возвеличить на Западе».

Дягилев С. П.

Остроумова-Лебедева А. П. Адмиралтейство под снегом 1901

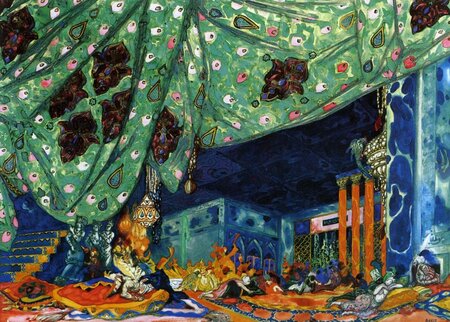

Бакст Л. С. Декорация к балету «Шахерезада» 1910

Одновременно объединение стремилось к возрождению интереса к русскому XVIII веку, к архитектуре усадеб, графике и декоративно-прикладному искусству. Эта деятельность оказала влияние на формирование стиля модерн и сценографии: работы Бакста и его оформление для Русских сезонов Дягилева стали международной сенсацией.

С начала 1910-х годов в выставках «Мира искусства» стали активно участвовать представители авангарда — Илья Машков, Петр Кончаловский, Наталия Гончарова.

«Мира искусства» нет, а вместo него — «Бубновый валет» с крошечным бледным отделением «Мир искусства». Гости… расположились как дома, с такой развязностью, что хозяевам почти не осталось места».

Газета «Столичная молва»

Лансере Е. Е. Императрица Елизавета Петровна в Царском Селе 1905

После революции объединение окончательно утратило прежнюю роль. Последняя выставка прошла в 1922 году, а в 1924 году объединение прекратило существование.

Несмотря на это, «Мир искусства» оказал огромное влияние на русскую культуру. Он сформировал новую эстетику, развил интерес к наследию XVIII века, стал важным этапом в развитии модерна, графики и сценографии, а также способствовал международному признанию русского искусства.

ГОЛУБАЯ РОЗА

Художественное объединение «Голубая роза» стало одним из ключевых явлений в искусстве начала XX века. Свое название оно получило по выставке, открытой 18 марта 1907 года в Москве, в особняке фабриканта М. С. Кузнецова на Мясницкой улице. Проект был реализован при финансовой поддержке мецената и художника-любителя Н. П. Рябушинского, благодаря которому мероприятие смогло состояться в столь масштабном виде.

Художественная позиция «Голубой розы» опиралась на идеи символизма.

«Импрессионизм, дошедший до синтеза, до обобщения; в нём из настроения рождается эмоция <…>. Это целое новое миросозерцание в живописи».

Липкин Б. Н. «Эмоционалисты в живописи»

Судейкин С. Ю. Гулянье 1906

Художники «Голубой розы» черпали вдохновение в работах Михаила Врубеля и Виктора Борисова-Мусатова, а также в символистской поэзии Андрея Белого, Валерия Брюсова и Вячеслава Иванова. Формально оформленной художественной программы у объединения не существовало, однако свои эстетические ориентиры и мировоззрение участники изложили в публицистической форме, опубликовав манифест на страницах журнала «Золотое руно».

«Искусство вечно, ибо основано на непреходящем, на том, что отринуть нельзя. Искусство едино, ибо единый его источник — душа. Искусство символично, ибо носит в себе символ вечного во временном. Искусство свободно, ибо создается свободным творческим порывом».

Манифест художественного объединения «Голубая роза»

Сапунов Н. Н. Маскарад 1907

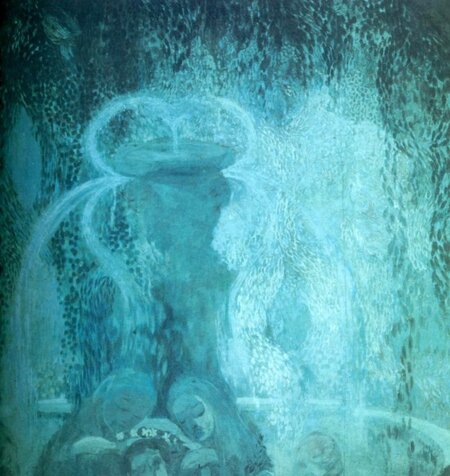

Кузнецов П. В. Голубой фонтан 1905

На выставке «Голубая роза» 1907 года было представлено около 105 произведений. Особое внимание уделялось оформлению пространства: интерьер выдержали в серо-голубых тонах, сопровождали экспозицию тихая музыка и приглушённый свет. Художников объединяла склонность к мистическим и аллегорическим сюжетам, мягкой колористике, размытым формам. Они отходили от реализма и натурного изображения, стремясь создать живопись, основанную на интуиции и внутренних переживаниях.

В первые годы своего существования участники «Голубой розы» ещё пересекались с представителями авангарда — прежде всего в экспозициях журнала «Золотое руно», где обе группы экспериментировали с новыми формами выражения. Однако уже к концу 1910 года их творческие векторы окончательно разошлись: символисты примкнули к движениям, близким «Миру искусства», тогда как художники-авангардисты оформили собственное объединение под названием «Бубновый валет».

Арапов А. А. Северная песня 1908

Хотя «Голубая роза» просуществовала недолго, её значение для истории русского искусства велико. Она обозначила переход от символизма к раннему абстракционизму, усилила интерес к эмоциональной и духовной стороне живописи и подготовила почву для последующих модернистских направлений.

БУБНОВЫЙ ВАЛЕТ И ОСЛИНЫЙ ХВОСТ

Объединение «Бубновый валет» возникло в Москве в конце 1911 года и стало одним из наиболее заметных центров русского авангарда. Его участники стремились освободиться от академических норм и от символистской утончённости «Голубой розы», противопоставляя им энергию, цветовую экспрессию и эксперимент с формой.

Первой крупной акцией стала выставка 1910 года на Воздвиженке, которая представила московской публике яркие, полные свободы и дерзости работы молодых художников. Они активно использовали опыт французских постимпрессионистов и фовистов, создавая произведения, построенные на мощной цветовой насыщенности, декоративности и упрощённой форме.

Гончарова Н. С. Бабы 1910

«На „Бубновом валете“, конечно, есть много вещей pour epater (с фр. „чтобы ошеломить“. — Прим. автора), много наивных подражаний наиновейшим образцам, много неверных теорий, заводящих в живописные тупики, но вместе с тем — много действительно талантливости и „веселого ремесла“, а главное — молодости».

Волошин М. А. «Московские хроники»

Кончаловский П. П. Семейный портрет (на фоне китайского панно) 1911

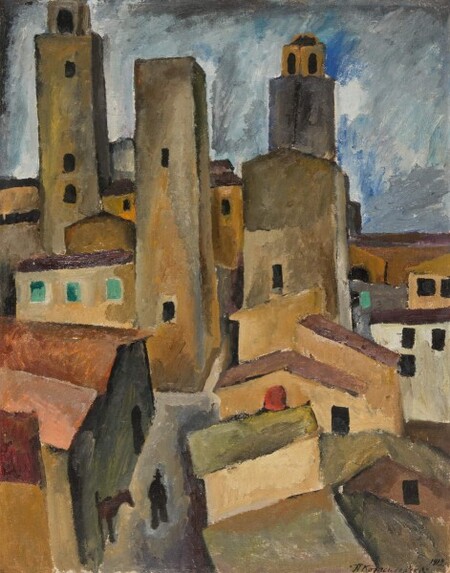

Кончаловский П. П. Сан-Джиминиано 1912

Не меньшую роль в деятельности объединения играли футуристы. Поэты и художники устраивали шумные диспуты в Политехническом музее, нередко завершавшиеся скандалами.

Тем не менее вскоре разногласия возникли уже внутри самого круга художников. Михаил Ларионов и близкие ему авторы выступили против чрезмерной ориентации на французское искусство, настаивая на поиске подлинно национальной художественной линии, основанной на примитиве, локальных традициях и народной эстетике. В результате часть участников отделилась и организовала собственное объединение под провокационным названием «Ослиный хвост». Их творчество отличалось намеренно грубым, подчеркнуто примитивным стилем. Противостояние двух групп привлекло внимание прессы, которая окрестила его «войной хвостов и валетов».

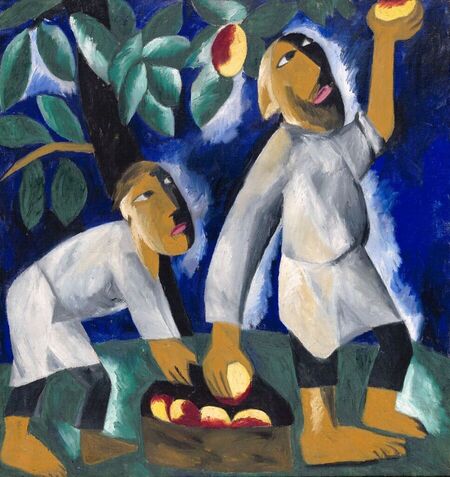

Гончарова Н. С., Крестьяне, собирающие яблоки, 1911 // Таллин В. Е., Матрос, 1911

Несмотря на внутренние конфликты и разногласия между участниками, «Бубновый валет» продолжал играть заметную роль в художественной среде Москвы. Состав объединения постоянно обновлялся, что неизбежно влияло и на характер выставок: одни экспозиции смещались в сторону более дерзких кубофутуристических экспериментов, другие тяготели к европейским живописным традициям.

К 1917 году творческий ресурс объединения оказался исчерпан. После закрытия последней выставки в декабре того же года группа фактически прекратила существование. Ее участники разошлись по разным художественным направлениям: часть примкнула к «Миру искусства», кто-то присоединился к группе «Бытие» или вошёл в Общество московских художников.

Машков И. И. Крымский пейзаж 1916

Несмотря на недолгое существование, «Бубновый валет» сыграл важную роль в становлении русского авангарда. Он способствовал утверждению новых художественных языков — от яркой цветовой экспрессии до кубофутуризма — и стал отправной точкой для творчества многих мастеров авангарда.

УТВЕРДИТЕЛИ НОВОГО ИСКУССТВА (УНОВИС)

Объединение «Уновис» («Утвердители нового искусства») возникло в 1920 году в Витебске вокруг Казимира Малевича и стало важным этапом в истории русского авангарда. Первоначально группа называлась «Молпосновис» и объединяла студентов Витебского народного художественного училища, но после присоединения преподавателей получила своё окончательное название. Символом движения стал «Чёрный квадрат», который участники носили как знак нового художественного мировоззрения.

Уновис строил свою работу на идеях супрематизма.

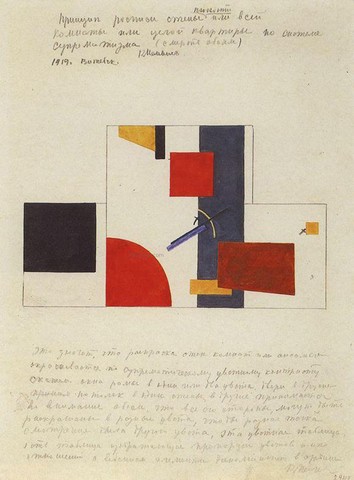

Казимир Малевич, Эль Лисицкий Супрематизм 1919

«Когда исчезнет привычка сознания видеть в картинах изображение уголков природы, мадонн и бесстыжих венер, тогда только увидим чистое живописное произведение. Я преобразился в нуле форм и выловил себя из омута дряни академического искусства. Вещи исчезли как дым, для новой культуры искусства, и искусство идет к самоцели — творчеству, к господству над формами натуры».

Казимир Малевич «Черный квадрат»

Казимир Малевич Принцип росписи стены 1919-1920

Уновис отличался тем, что стремился перенести свои художественные принципы непосредственно в повседневную среду. Участники объединения работали не только с живописью: они оформляли фасады и интерьеры зданий, витрины магазинов, городские трамваи, создавали супрематические плакаты, текстиль и образцы декоративного фарфора. Благодаря этому Уновис превращался в своеобразную экспериментальную площадку, где искусство переставало быть исключительно «картиным» и входило в пространство реальной жизни. Уже к 1920 году движение обрело разветвлённую сеть филиалов — они появились в Москве, Перми, Саратове и ряде других городов.

Участники рассматривали супрематизм как будущую систему, способную изменить не только художественную форму, но и общественную жизнь. Малевич и его ученики создавали проекты архитектуры и дизайна, стремясь придать искусству функциональное и социальное значение.

Николай Суетин Проект росписи трамвая в Витебске 1920

Однако тяжёлая обстановка в стране постепенно разрушала деятельность объединения. Голод и разруха вынуждали художников покидать Витебск. В 1922 году состоялся единственный выпуск училища — восемь из десяти выпускников были членами Уновиса. Вскоре Малевич переехал в Петроград и создал ГИНХУК, куда последовали его ученики. Это фактически завершило историю объединения.

Николай Суетин Дизайн вывески магазина 1920

Несмотря на краткий период существования, Уновис оказал огромное влияние на развитие авангарда. Он стал одним из первых коллективов, пытавшихся соединить искусство, архитектуру и дизайн в единую систему, и сформировал идеи, повлиявшие на визуальную культуру всего XX века.

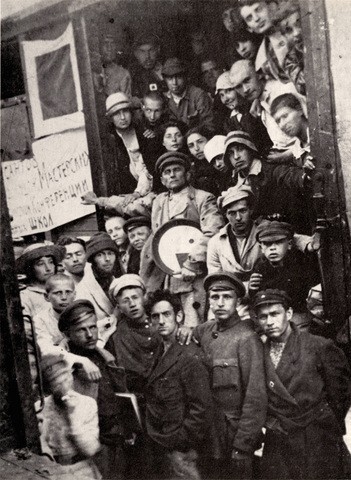

АССОЦИАЦИЯ ХУДОЖНИКОВ РЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ (АХРР)

Ассоциация художников революционной России (АХРР), основанная в 1922 году, стала ведущим художественным объединением первых послереволюционных лет. Она возникла как альтернатива авангарду, который в начале 1920-х годов доминировал в художественной среде, но оставался малопонятным массовому зрителю. АХРР стремилась вернуть искусству ясность и реалистичность, ориентируясь на традиции передвижников.

Бродский И. И. Выступление В. И. Ленина на митинге рабочих Путиловского завода в мае 1917 года 1929

В состав ассоциации вошли художники-реалисты ориентировавшиеся на сюжетную картину, понятную широкому зрителю. Они считали, что искусство должно «служить эпохе», изображая современную действительность и поднимать темы труда, революции, героизма и социалистических преобразований. Эта установка была зафиксирована в программных документах организации и прекрасно отражена в характеристике из «Большой советской энциклопедии», где говорилось:

«Поставив перед собой задачу создания нового, советского искусства, — тематической картины, правдиво отражающей новую, советскую действительность, — и сплотив художников-реалистов, АХРР в 1922-32 годы являлась самым передовым художественным объединением. Деятельность её была началом решительной победы реализма в советском искусстве. Развитие АХРР протекало в обстановке ожесточённой борьбы с воинствующими формалистами, раболепствующими перед буржуазным Западом и его гнилым, растленным искусством».

Характеристика АХРР «Большая советская энциклопедия»

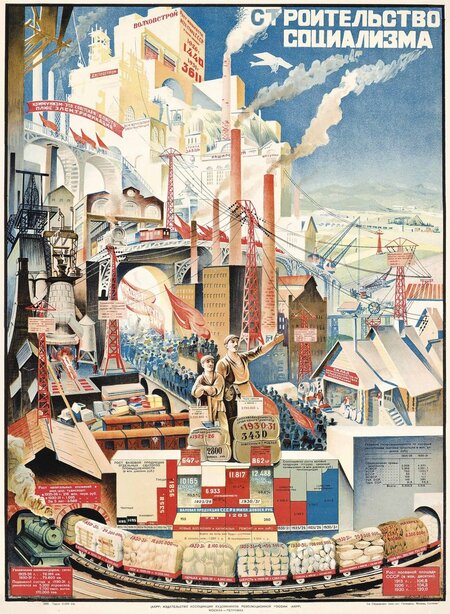

Котов Н. Г. Строительство социализма 1927

Ассоциация активно проводила выставки, формируя новый визуальный язык советской эпохи. Её участники получали государственные заказы, создавали портреты партийных лидеров и крупные исторические полотна. Популярность АХРР объяснялась тем, что её художественные задачи совпадали с запросами новой власти — искусство должно было быть ясным, воспитательным и идеологическим.

В 1928 году объединение было переименовано в Ассоциацию художников революции, что подчеркнуло его связь с формирующейся государственной доктриной. К началу 1930-х годов АХРР стала опорой будущего социалистического реализма, определив его основные темы и художественные принципы.

Юон К. Ф. Комсомолки. Подмосковный молодняк 1926

В 1932 году, после выхода постановления о ликвидации художественных группировок, АХРР прекратила существование. На базе всех объединений был создан единый Союз художников. Тем не менее именно АХРР подготовила идеологическую и художественную основу, которая будет определять советское искусство на десятилетия вперёд.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Художественные объединения XIX — начала XX века стали важнейшими центрами формирования русского искусства, определяя эстетические ориентиры и художественные задачи своего времени. Их деятельность отражала разнообразие культурных процессов: от развития реализма и демократизации искусства у передвижников до поиска национального стиля в Абрамцеве и смелых экспериментов авангарда. Каждое объединение формировало собственную художественную программу и вносило вклад в развитие профессиональной среды, выставочной практики и взаимодействия искусства с обществом.

В совокупности эти организации сыграли ключевую роль в обновлении художественного языка и становлении новых направлений. Они стали важными механизмами культурной динамики, определившими переход от традиционных форм к модернистским и советским художественным моделям. Наследие этих объединений продолжает влиять на современное представление о развитии русской художественной школы и позволяет глубже понять логику эволюции отечественного искусства.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ

1. Сарабьянов Д. В. Русская живопись XIX века среди европейских школ. М.: Советский художник, 1980. 2. Стернин Г. Ю. Художественная жизнь России 1900-1910-х годов. М.: Искусство, 1988. 3. Минченков Я. Д. Воспоминания о передвижниках. Ленинград: Художник РСФСР, 1963. 4. Бенуа А. Н. Возникновение «Мира искусства». Ленинград: Ком. популяризации худож. изд. при Госуд. акад. истории материальной культуры, 1928. 5. Шатских А. С. Казимир Малевич и общество Супремус. М.: Три квадрата, 2009. 6. Гронский И. М., Перельман В. Н. Ассоциация художников революционной России: Сборник воспоминаний, статей, документов. М.: Изобразительное искусство, 1973.

ИСТОЧНИКИ ИЗОБРАЖЕНИЙ