От трофея до наследия: эволюция отношения к перемещенным ценностям в СССР

Рубрикатор

- Концепция

- «Трофейное искусство». Деятельность специальных комиссий

- Интеграция и ассимиляция: от трофея к фонду

- Кризис Открытости: публичность и правовой статус

- Заключение

Концепция

Концепция моего исследования направлена на вопрос о том, каким образом и под воздействием каких факторов происходила сложная и нелинейная метаморфоза статуса культурных ценностей, вывезенных в Советский Союз по окончании Второй мировой войны. Речь идет о переходе от их восприятия как законной военной добычи, трофея, к их современному статусу неотъемлемой части национального культурного достояния.

Первоначальная гипотеза заключается в том, что эта эволюция вовсе не была органичным или естественным процессом и являлась прямым и наглядным отражением глубоких идеологических и политических преобразований, переживаемых сначала советским, а затем и постсоветским государством. Каждый этап этой трансформации был обусловлен конкретными историческими обстоятельствами и стратегическими задачами власти.

Изначально, в послевоенный период, эти культурные объекты были публично и идеологически оправданы как акт исторической справедливости и материальная компенсация за потери и разрушения, причинённые нацистской Германией. Они были символом победы и возмездия, их и изъятие и вывоз интерпретировались в парадигме справедливого воздаяния. Однако с обострением Холодной войны и переходом к политике так называемой «разрядки» их существование оказалось строго табуировано. Они продолжали физически находиться в специальных, строго засекреченных музейных фондах, но при этом были полностью вычеркнуты из публичного пространства, превратившись в «невидимое» или «запретное» наследие, пребывающее в парадоксальном состоянии между статусом государственной тайны и объектом музейного хранения.

Резкий перелом в их судьбе произошёл в девяностые годы XX века, когда распад Советского Союза и последовавший за ним глубокий кризис национальной идентичности заставил новую российскую государственность активно искать опоры и символические ресурсы для консолидации. Именно в этот период «трофейное» искусство было заново обнаружено, извлечено из забвения и кардинально переосмыслено как наглядное свидетельство культурной значимости страны, её глубокой и непрерывной связи с общеевропейской и мировой цивилизацией. Посредством масштабных, нашумевших публичных выставок, таких как «Возвращенные сокровища» в Эрмитаже, и их последующей постепенной интеграции в постоянные экспозиции ведущих музеев, была осуществлена окончательная символическая трансформация. Бывшие трофейные ценности были окончательно легализованы и канонизированы как неотъемлемая и охраняемая специальным законом часть национального культурного достояния.

Таким образом, данное исследование стремится продемонстрировать, что судьба этих перемещённых ценностей — это не столько история их внутренней, имманентной художественной или исторической ценности, сколько наглядная история того, каким образом государственная идеология и политическая конъюнктура активно конструируют и радикально меняют значение культурного объекта, последовательно используя его в своих меняющихся стратегических целях.

Идеология возмездия: трофейные бригады и спецхраны (1945–1950-е гг.)

В этой главе мы рассмотрим начальный этап перемещения ценностей, который был мотивирован идеологией возмездия (ретрибуции) за ущерб, нанесенный нацистами.

«Трофейное искусство». Деятельность специальных комиссий

«Трофейное искусство» — это акция по изъятию и вывозу культурных и промышленных ценностей из Германии и других стран Европы в СССР после Второй мировой войны.

Немецкие солдаты сжигают экспонаты одного из краеведческих музеев на оккупированой территории СССР

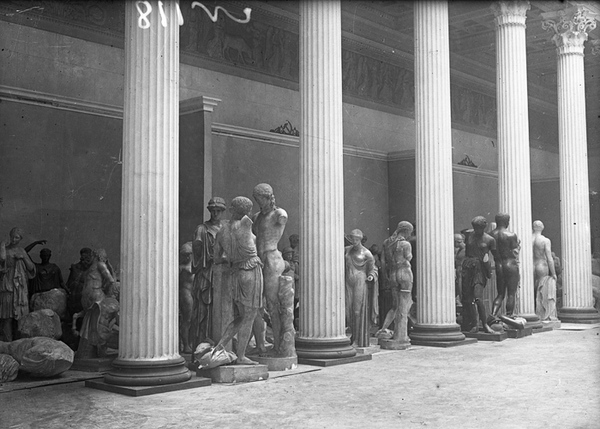

После чудовищных разрушений и систематического разграбления музеев на оккупированных территориях СССР советское руководство с конца 1944 года начало планировать масштабную операцию по возмещению ущерба. Это было не спонтанным мародёрством, а государственной политикой. Были созданы специальные «трофейные бригады», в которые входили искусствоведы, музейные работники и архивисты. Их задачей был целенаправленный поиск и изъятие культурных ценностей на территории Германии и других стран. Советский Союз рассматривал эти действия как акт законной компенсаторной реституции — право победителя на возмещение потерь за счёт имущества побеждённой стороны.

Произведения искусства, украденные нацистами и спрятанные в немецкой церкви

Вывозилось всё: от шедевров Дрезденской галереи и «золота Трои» Шлимана до заводского оборудования и библиотечных фондов.

Прибытие картин из Дрезденской галереи в Москву

Директива о создании Спецкомиссий по вывозу культурных ценностей, изданная в 1945 году, легитимизировала деятельность специальных бригад, состоявших из искусствоведов, военных и сотрудников НКВД. Их задачей был не просто поиск и спасение, но и целенаправленный вывоз культурных ценностей с территории Германии. В отличие от реституции (возврата законному владельцу), СССР оперировал понятием ретрибуции (возмещения ущерба). Ценности рассматривались не как украденные, а как компенсационные. Это юридическое различие позволило советскому государству обосновать не временное хранение, а постоянное владение.

Эвакуация музейных ценностей

Государственный Эрмитаж, ориентировочно 1944

Были сформированы трофейные бригады, которые работали быстро и эффективно, часто опережая союзников. Их работа была строго засекречена, а отчеты отправлялись напрямую высшему руководству. В их задачи входило не только обнаружение ценностей в музеях, но и изъятие коллекций из частных владений, что впоследствии стало предметом наиболее острых международных споров.

Перемещенные ценности погрузились в состояние институционального небытия. Из символов победы они превратились в государственную тайну, тщательно скрываемую от общества. Эта система изоляции состояла из двух взаимосвязанных элементов — физического и информационного.

Были созданы специальные хранилища в главных музеях страны, куда доступ имели лишь несколько проверенных сотрудников. Произведения искусства получали гриф «секретно» и особые пометки в инвентарных книгах, что делало их невидимыми для большинства музейных работников, не говоря уже о публике.

Новосибирский театр оперы и балета (в 1941–1945 годах был хранилищем музейных фондов)

Ящики с упакованными картинами перед отправкой в Москву Новосибирск, Оперный театр 1944 год

В то же время действовал строгий запрет на любое упоминание этих коллекций. Они исчезли из каталогов, научных трудов и экскурсионных маршрутов. Такая двойная изоляция — физическая в спецхранах и информационная в публичном пространстве — создала уникальную ситуацию, когда государство, владея сокровищами, десятилетиями делало вид, что их не существует. Музеи-хранители оказались в роли «стражей тайны» и вынуждены были скрывать часть своего наследия.

Белый зал во время войны, ГМИИ Пушкина

Интеграция и ассимиляция: от трофея к фонду

В этой главе мы проанализируем, как в период Холодной войны СССР использовал часть перемещенных ценностей как инструмент культурной дипломатии, одновременно интегрируя остальные предметы в свой государственный фонд.

Советское правительство принимает решение возвратить ГДР сокровища Дрезденской галерее, 1955

Фасад музея во время выставки картин Дрезденской галереи, 1955

«Сикстинская Мадонна» Рафаэля, государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина

В 1955 году СССР принял решение о возвращении ГДР коллекции Дрезденской галереи, включая знаменитую «Сикстинскую Мадонну» Рафаэля. Этому предшествовала масштабная выставка в Москве. Этот акт был мощным политическим жестом, призванным продемонстрировать «гуманизм» советского режима и укрепить отношения с союзной ГДР. Однако важно отметить, что были возвращены только те коллекции, которые имели общемировое значение и чье отсутствие в ГДР было бы слишком заметно. Большая часть менее известных, но не менее ценных предметов, а также частные коллекции, осталась в Спецхранах.

«Сикстинская мадонна» Рафаэля на выставке «Шедевры Дрезденской картинной галереи» в ГМИИ им. А. С. Пушкина, 1955 год

В период «Застоя» перемещенные ценности окончательно перестали быть «трофеями» в публичном дискурсе. Они стали просто «фондом». Музеи, хранящие эти коллекции, получали негласное указание избегать упоминания их немецкого происхождения. В научных работах и каталогах использовались обтекаемые формулировки, такие как «Поступило после 1945 года» или «Из собрания, переданного Министерством культуры». Эта стратегия молчания была ключевой для интеграции предметов: если о происхождении не говорят, оно постепенно стирается из коллективной памяти, и предметы становятся частью советского наследия.

Реставратор М. А. Александровский следит за температурно влажностным режимом помещения

Несмотря на секретность, научная работа с перемещенными ценностями продолжалась. Советские искусствоведы проводили реставрацию, атрибуцию и научное описание этих коллекций. Например, коллекция французских импрессионистов, вывезенная из немецких частных собраний, была тщательно изучена. Эта научная работа, проводимая «в стол», была важна для внутренней легитимизации: если предмет описан, изучен и отреставрирован советскими специалистами, он становится частью советской научной традиции, даже если не демонстрируется публике. Это был тихий, но эффективный способ превращения трофея в культурный актив государства.

Кризис открытости: публичность и правовой статус

В этой главе мы рассмотрим, как гласность и распад СССР привели к публичному раскрытию информации о перемещенных ценностях, что инициировало международный правовой и этический конфликт.

В начале 1990-х годов завеса секретности была снята. Кульминацией стало проведение в 1995 году в ГМИИ им. Пушкина выставки «Дважды спасенные», где были представлены картины французских импрессионистов и постимпрессионистов, ранее хранившиеся в Спецхране.

Архивные документы

Общественность была шокирована масштабом и качеством скрытых коллекций. Выставка вызвала немедленный международный резонанс. Германия и другие страны выдвинули официальные требования о реституции. Этот момент стал точкой невозврата: перемещенные ценности окончательно вышли из категории секретных «трофеев» и стали предметом открытого политического и правового спора.

Закон 1998 года: Закрепление статуса как собственности РФ

В ответ на международное давление и внутренние дебаты, в 1998 году был принят ключевой закон, который окончательно определил статус перемещенных ценностей.

Закон гласит, что все культурные ценности, перемещенные в СССР в качестве компенсации за ущерб, нанесенный нацистской Германией, являются собственностью Российской Федерации. Исключение составляют лишь те ценности, которые принадлежали жертвам нацистского режима (например, еврейским семьям).

Этот закон стал юридическим актом, который перевел трофейный статус в статус государственного наследия, сделав реституцию большинства предметов невозможной без изменения федерального законодательства.

Текущие споры: Коллекция Шлимана и этика музейного хранения

Коллекция Шлимана, известная как «золото Трои», остается одним из символов споров о перемещенных ценностях. Ее судьба объединяет исторические, юридические и этические противоречия, которые до сих пор не разрешены.

Артефакты выставки «Сокровища Трои из раскопок Генриха Шалимана»

Выставка «Сокровища Трои из раскопок Генриха Шлимана», 1996

Обнаруженная в Турции и незаконно вывезенная Шлиманом в XIX веке, коллекция позже хранилась в Берлине, откуда была вывезена в СССР после войны как компенсация. Сегодня на нее претендуют три стороны: Германия, требующая возврата как законный довоенный владелец; Турция, настаивающая на изначальной незаконности вывоза с ее территории; и Россия, ссылающаяся на федеральный закон 1998 года, который закрепляет перемещенные ценности как национальное достояние в качестве возмещения ущерба от войны.

Каталог выставки «Сокровища Трои из раскопок Генриха Шлимана». 1996

Этика здесь тесно переплетается с политикой. С одной стороны, сохранение коллекции в российских музеях спасло ее от утраты или разрушения, и она стала доступной публике. С другой — ее удержание игнорирует претензии тех, кто считает себя исторически правомочным владельцем. Коллекция стала заложником межгосударственных отношений, где каждая сторона хочет добиться справедливости.

Артефакты выставки «Сокровища Трои из раскопок Генриха Шалимана»

Судьба коллекции Шлимана показывает нам то, что за каждым спорным артефактом стоят не только законы, но и прошлое, национальная память страны.

И пока государства ведут дипломатические переговоры, сама перемещенная ценность остается заложником этого неразрешенного диалога.

Заключение

Эволюция восприятия культурных ценностей, вывезенных Советским Союзом после войны, была не органичным культурным развитием, а целенаправленной политикой. Изначально заявленные как военные трофеи и компенсация, они вскоре превратились в тщательно скрываемое достояние, а с распадом СССР стали ресурсом для утверждения национальной значимости.

На каждом этапе эти предметы использовались как политические инструменты: для легитимации власти, дипломатических игр и формирования идентичности. Таким образом, они служили не только искусству, но и политике — и именно это делает их историю одновременно интересной и неоднозначной.

https://historyrussia.org/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=7618 (Дата обращения: 25.11.2025)

https://tass.ru/obschestvo/24847557 (Дата обращения: 25.11.2025)

https://sarpan.ru/articles/23-podrobnosti/36392-uroki_istorii_russkoe_blagorodstvo_vozvraschenie_madonny/ (Дата обращения: 25.11.2025)

https://minsknews.by/sokrovishha-drezdenskoj-galerei-12-ya-respublika-sssr-i-brezhnev-literator-etot-den-v-istorii-31-marta/?utm_medium=organic&utm_source=yandexsmartcamera (Дата обращения: 25.11.2025)

5.https://russianartarchive.net/ru/catalogue/event/EBZTQ (Дата обращения: 25.11.2025)

https://antonova.pushkinmuseum.art/exhibitions.php (Дата обращения: 25.11.2025)

https://www.pushkinmuseum.art/museum/buildings/main/floor1/3_troy/index.php?ysclid=mifmqaqj20759457973 (Дата обращения: 25.11.2025)

https://m.vk.com/wall-106008997_108806 (Дата обращения: 25.11.2025)

https://www.mk.ru/culture/2022/02/14/predmetam-iz-kollekcii-shlimana-vozvrashhen-istoricheskiy-vid.html (Дата обращения: 25.11.2025)

https://lenta.ru/articles/2024/02/25/yantarnaya/ (Дата обращения: 25.11.2025)