Семантика нимбов в иконографии от раннего христианства до поздней Византии

Рубрикатор

1. Концепция исследования. 2. Раннее христианство — зарождение нимба. 3. Средняя Византия — становление семантики света. 4. Поздняя Византия — новая интерпретация нимба. 5. Поствизантийский и переходный период — преображение нимба в привычный нам вид. 6. Вывод исследования. 7. Источники и библиография.

Концепция

Образ нимбов в христианском искусстве кажется на первый взгляд обычным. Круг света вокруг головы святого узнаваем всеми. Но именно через этот круг можно понять, как в искусстве развивалось представление о святости и о соединении человека с Богом. Нимб считается Божественным присутствием, кроме этого и видимой форма невидимого света.

Мне показалось интересным рассмотреть, как менялось значение нимба с течением времени. Пойти от первых изображений в катакомбах, где христиане ещё боялись использовать языческие символы, до поздневизантийских икон, где нимб превращается в знак фаворского света. Через анализ можно понять, как именно визуальный язык икон отражает развитие иконописи тех периодов.

Как изменялся смысл нимба в иконографии, как эти изменения отражают развитие понимания света в культуре Византии?

Я хочу отметить, что христианские художники не создали этот символ просто на пустом месте. Изучая историю искусства, можно увидеть, что подобные сияния вокруг головы божеств или правителей часто встречались и в античной традиции, и в культурах Древнего Востока. Например, в римской имперской иконографии нимб мог подчеркивать сакральный статус императора. Раннехристианские общины творчески переосмыслили наследие, наполнив старую форму новым содержанием. То, что для язычника когда-то было символом земной власти, для христианина стало знаком святости, исходящей только от Бога.

Но поистине настоящий перелом в изображении нимба произошел во времена иконоборческих споров. Эта жестокая борьба заставила защитников икон понять очень важную мысль: икона изображает не невидимую и непостижимую сущность Бога, а Его энергию в мире, также человеческую природу святого. В этом новом контексте нимб приобрел важную роль. Он стал внешним доказательством этого преображения. Нимб превратился из статичного знака в динамичный символ святости, показывающий животную природу человека.

Гипотеза заключается в том, что нимб прошёл путь от простого знака славы и божественного авторитета к становлению символом духовного опыта.

Сначала он служил внешним признаком святости, затем стал самостоятельным образом света, который исходит изнутри, выражая присутствие Божественной силы.

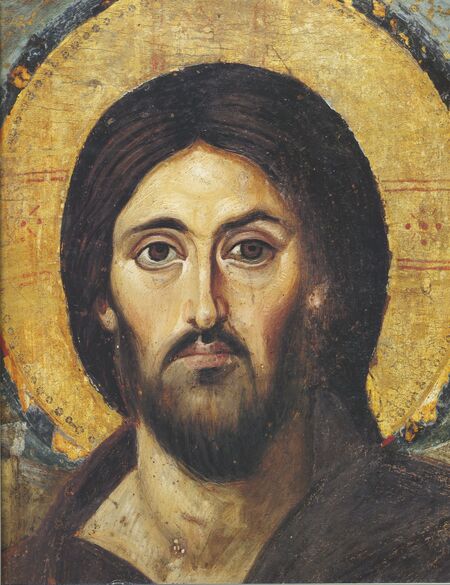

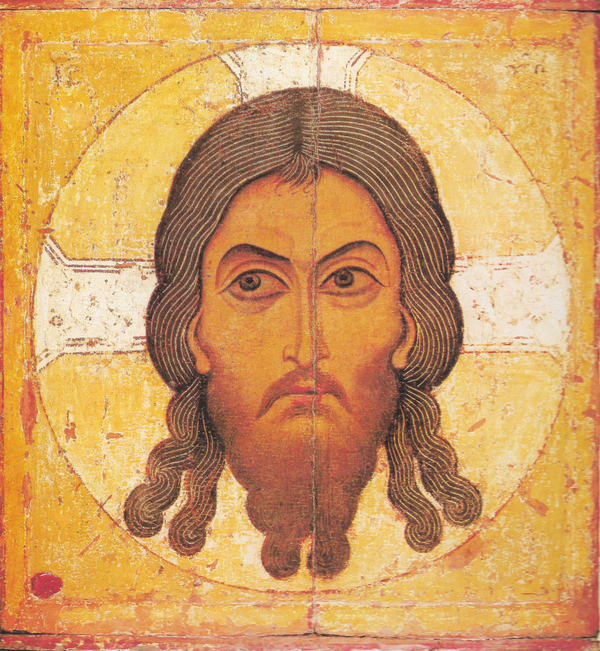

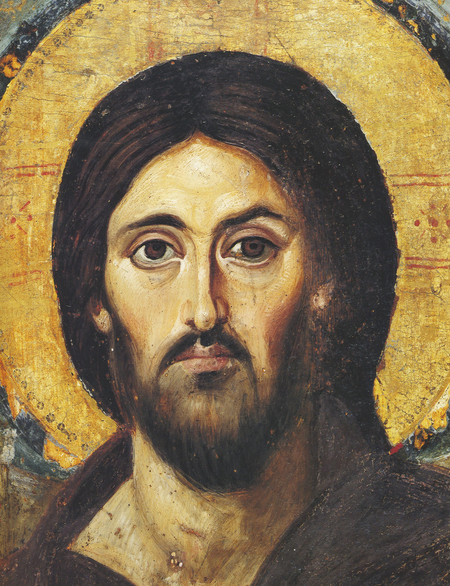

Христос Пантократор / середина VI века // Спас Нерукотворный / XII век

Материалы я отбирала, используя хронологический подход. В исследование включены фрески, мозаики и иконы IV–XVI веков из Рима, Равенны, Константинополя, Синая, Афона, Новгорода и других городов. Все эти изображения объединяет то, что нимб играет далеко не второстепенную, а даже главную роль в композиции. Отбор именно этих произведений даёт мне возможность показать переход от материального к духовному пониманию света.

Для понимания контекста я использовала труды Псевдо-Дионисия Ареопагита («О небесной иерархии»), сочинения Григория Паламы о нетварных энергиях и другие материалы. В анализе изображений попробовала сопоставить визуальные элементы с идеями, присутствующими в этих богословских текстах.

Раннее христианство: зарождение нимба

В раннехристианском искусстве нимб появляется постепенно. Художники ещё осторожны. Они помнят о языческих ассоциациях нимба, не хотят напрямую повторять античные формы. Поэтому в центре внимания поиск нового визуального языка.

Появилось некое предположение: а вдруг в этот период нимб служит не изображением божественности, а попыткой выразить духовную значимость Христа.

Первые христианские изображения формируют мягкий подход к теме света. На фреске «Христос-Добрый Пастырь» вокруг головы нет круга света. Однако сама фигура выделена плавной красной линией и тёплым оттенком одежды и окружения, как будто свет исходит изнутри. Такой приём показывает, что люди в то время больше думают о духовном присутствии, нежели о визуальном блеске.

«Христос-Добрый пастырь», катакомбы Присциллы, Рим, III в.

В IV веке нимб начинает появляться, но выглядит почти незаметно: светлый ореол без чёткой линии. Он едва отделяется от фона, как будто художник проверяет, можно ли уже вводить новый символ. Эта тонкость говорит о следующем шаге в изображении нимба: уже хочется обозначить роль Христа, но не хочется вернуться к языческой идее божественного солнца. Свет в этот момент становится намёком на духовную природу.

Христос среди апостолов / Рим, IV в.

Начинается переход формы нимба от античного ореола к христианскому символу света.

Перелом наступает в мозаиках конца IV–V веков. В Санта-Мария-Маджоре и мавзолее Гала Плацидия нимб уже ясно выделяется золотом, становится самостоятельным знаком. Появляется крестчатая форма, показывающая богословскую трактовку, когда свет и Христос объединяются. Теперь нимб не просто непонятная эстетическая деталь, а выражение славы и важности Христа.

Мозаика апсиды «Христос на троне» / Санта-Мария-Маджоре, Рим, V в. // Мозаика «Христос как Солнце правды» / Мавзолей Гала Плацидия, Равенна, V в.

Мозаика «Христос-Учитель» / Рим, Санта-Пуденциана, IV в.

Все апостолы изображены с одинаковыми нимбами. Это обусловлено тем, что начал формироваться новый канон в христианской иконописи. Нимбы больше похожи на христианские, их золотистость начинает проявляться, они становятся частью ритуальной символики. Визуальная схожесть подчёркивает равенство учеников перед Христом.

Мозаика «Апостолы с нимбами» / Равенна, VI в.

Первый пример использования нимба как ореола славы. Нимб становится крестовым, как знак соединения света и страдания.

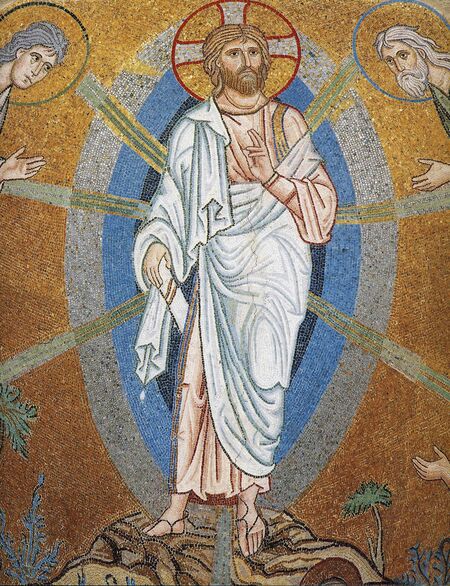

К концу VI века нимб окончательно формируется. В иконе Пантократора нимб уже не просто окружает голову, а выглядит как источник света. Образ Христа подаётся как «Свет мира», а круг с крестом выражает одновременно царственность и славу.

В первом изображении показана власть земная, а во втором небесная. У Христа нимб показывает природу самого Света, а у Юстиниана изображение духовности власти. Их сравнение показывает, как христианская символика вышла за рамки религиозного и дальше проникла в имперский стиль.

Икона «Христос Пантократор» / Синай, VI в. // Мозаика «Император Юстиниан» / Равенна, VI в.

Звезды, которые мы видим на крестчатом нимбе Спаса, в более поздней иконописной традиции стали ключевым атрибутом Богородицы, подчеркивая ее непорочность. В самой же иконографии Христа их место заняли буквы из греческого выражения «ὁὤн», как «Сущий».

Икона «Христос Пантократор» / Синай, VI в.

Здесь подчёркнута юность Христа. Круглый нимб предельно ровный и чистый. Из-за схожести цвета кожи и нимба, образ кажется наполненным мягким сиянием, свет как бы исходит из лица маленького Христа.

Икона «Христос Эммануил» / VI в., Синай

В раннем христианстве нимб проходит путь от осторожного намёка к почти ясному символу Божественного света. Он становится видимым выражением внутренней святости, некой избранности.

Средневизантийский период (VII–XII вв.)

Средневизантийский период — это время, когда нимб в искусстве становится более насыщенным. Я хочу понять, как он превращается из статичного круга в знак духовной силы.

В VII–IX веках художники активно ищут способы изобразить по-новому. Мандорлы в сценах Преображения строятся из глубоких синих кругов, сходящихся к белому центру. Такой переход создаёт глубину пространства, поэтому земные краски исчезают. Художник пытается передать присутствие Бога.

Мозаика «Преображение» / Синай, VI в.

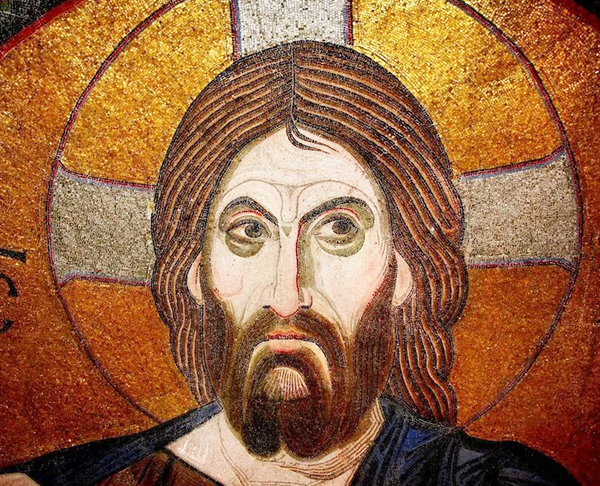

Архангелы VIII века получают большие орнаментированные нимбы. Орнамент как будто движется, поэтому нимб изображён как энергия. Это важный шаг к динамическому пониманию нимба. Нимб не статичен, он «дышит», проявляется как сама природа небесных сил.

Здесь нимб значительно крупнее головы, так подчёркивается величие небесного воина. Он сделан золотом с лучевым орнаментом. Это редкий пример «динамического нимба», где орнамент имитирует движение света.

Икона «Архангел Михаил» / Константинополь, VIII в.

Каппадокийские фрески IX века предлагают аскетический подход. Нимбы почти растворяются в стене, повторяют цвет фона. Это подчёркивает внутреннюю благодать. Свет здесь скромен, как бы скрыт от обычного человеческого глаза.

Фреска «Св. Николай Чудотворец» / Каппадокия, IX в.

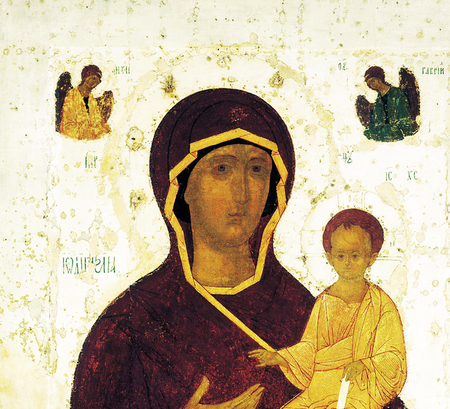

В XI–XII веках язык света усложняется. Пантократор из Дафни получает тяжёлый, насыщенный золотом нимб, который выражает статус Христа как Судии. Богоматерь Оранта из Софии Киевской, наоборот, окружена мягким, почти туманным сиянием. Нимб стал дарить чувство веры внутри человека, а не просто показывать величие. Это отражает её вспомогательную роль между Богом и человеком.

Мозаика «Пантократор» / Дафни, XII в. // «Богоматерь Оранта» / София Киевская, XI в.

В этот же период распространяется канон одинаковых нимбов у святых. Тем самым подчеркнута общность Церкви: каждый святой участвует в одном и том же Божественном свете. Я заметила, что это довольно редкий художественный приём. Свет не индивидуален, а даже общий, как отражение сплоченности.

Фреска «Святые Отцы» / Сербия, XIV в.

Сложная геометрия окружения нимба — это редкость для византийских икон. Такая форма отражает соединение земного и небесного.

Геометрия становится способом изображения отношений небес и земли, визуальное богословие.

Икона Богоматери «Неопалимая Купина» / XIV в., Соловецкий монастырь

Нимб у Богородицы мягче, чем у Христа. Он прозрачный, как будто сотканный из воздуха. Это подчёркивает различие природы Божественной и человеческой. Нимб здесь проявление внутренней благодати. После этого в иконописи появляется понятие «дымчатый нимб».

Икона «Богоматерь из деисусного чина» / XV в., неизвестно

Здесь один общий ореол у Богородицы и младенца объединяет две фигуры. Это редкое решение подчёркивает идею воплощения Бога в человеческой плоти. Контраст мягкого охристого нимба с темным фоном усиливает духовное ощущение близости с Богом.

Фреска «Богоматерь с младенцем» / Каппадокия, XII в.

Тут Христос изображён в синей мандорле с переливом в белый центр. Это не просто свет, а божественная энергия, которая не отражается, а исходит изнутри.

Именно так нимб становится образом нематериального света.

Мозаика «Преображение» / монастырь Дафни, XII в.

Средневизантийский период формирует устойчивый канон. Нимб теперь выражает внутренний свет, а не просто внешний ореол. Появляется глубокая символика цвета и мандорла фиксирует идею непостижимости Божественного. Нимб становится важным элементом икон.

Поздневизантийский период (XIII–XV вв.)

Поздневизантийский период отличается усилением духовной темы. Художники пытаются показать свет не как сияние, а как внутреннее состояние. Возможно, нимб станет не отдельным символом, а частью общей атмосферы иконы, отражающей духовное состояние.

В XIII веке в фресках Преображения нимб становится «воздушным». Здесь важнее не яркость, а ощущение покоя. Нимб еще больше пытаются изобразить как внутреннюю гармонию.

Фреска «Преображение» / Студеница, XIII в.

Два пути осмысления света — внешний и внутренний.

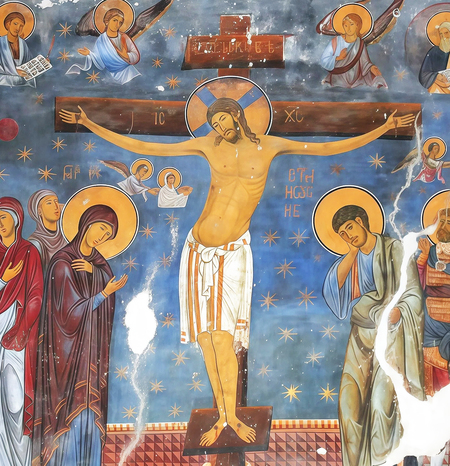

И фреска, и икона демонстрируют разные подходы к изображению священного нимба. В «Сошествии во ад» нимб Христа динамичен, благодаря большой белой мандорле, буквально пронизывает пространство. На иконе «Богоматерь Одигитрия» золотой нимб сознательно сдержан, сливается с фоном, выражая идею смиренной духовности.

В первой фреске нимб выступает как активная сила, преобразующая мир. Во второй изображается как мягкое и созерцательное присутствие. Оба приема являются художественным воплощением исихастских идей, но раскрывают их по-разному: через настойчивый нимб и мандорлу или с помощью скромного свечения почти без контура.

Фреска «Сошествие во ад» / монастырь Хора, XIV в. // Икона «Богоматерь Одигитрия» / вероятно, Византия, XIV в.

Новгородские и архангельские иконы XIII–XIV вв. показывают, как свет может рассказывать о подвиге.

Красный нимб Георгия символизирует мученичество, соединение света и крови. У Христа же крест в нимбе подчёркивает соединение света и догмата.

Икона «Святой Георгий» / Новгород, XIV в. // Икона «Спас в силах» / Архангельск, XIV в.

В XV веке нимб становится общим пространством, как в «Троице» Рублёва. Нимбы почти не видно, а всё изображение кажется погружённым в единый свет. Это завершение длинного пути: свет становится атмосферой.

На иконе хорошо видно, что все три нимба трёх ангелов объединяются с фоном, поэтому свет становится всеобъемлющим. Нимб больше не локализован, а распространяется по всей композиции.

Икона «Троица» / Сергиев Посад, XV в.

Остальные иконы поздней Византии повторяют этот принцип. Нимб не выделен, а охватывает всё изображение, создавая ощущение духовного сияния, исходящего изнутри.

Поздняя Византия теперь открывает необычное ощущение нимба. Свет не окружает фигуры, а дополняет и даже наполняет весь образ.

В конечном итоге, нимб становится важным объектом изображения духовного в иконе.

Поствизантийский и переходный период (XV–XVI вв.)

Поствизантийский период продолжает традицию, но делает акцент скорее на закреплении уже появившегося канона.

Нимб становится теперь только богословским знаком, особенно на иконах, где изображается Христос.

Форма нимба крестчатая, то есть представляет собой круг, внутри которого виден крест. Крест внутри нимба написан яркими красками по золотому фону доски, создавая эффект сияния.

В отличие от простых золотых нимбов без креста, крещатый нимб — это атрибут Иисуса Христа и символ его победы над смертью.

Икона «Сошествие во ад» / Владимир, XV в.

Эта фреска особенная тем, что нимбы апостолов совершенно одинаковые. Есть и простые, и золотые, и небольшие. Именно это сходство подчёркивает единство Церкви, подчеркивает, что благодать распространяется на всех одинаково, и художник говорит об этом формой нимба.

При этом сами нимбы сияют мягче, чем в более ранних образцах. Это отражает тенденцию к умеренности поствизантийской иконописи.

Фреска «Сошествие Святого Духа» / Италия, XVI в.

Здесь крестчатый нимб вписан в геометрию строгого золотого круга. Линии креста написаны оранжевой краской, создающими ощущение мягкого свечения. Такой приём подчёркивает богословское различие: золотой круг, как природа духовности, а крест и вписанные буквы, как природа Христа.

Икона «Спас Вседержитель» / Новгород, XVI в.

В то время нимб больше не был просто пробой пера, а, скорее, финальной точкой в развитии богословия. Каждый оттенок, форма и то, насколько он плотный — все это отражало духовную сущность того, кто нарисован.

Вывод исследования

В христианском искусстве нимб проделал длинный путь. Сначала это был еле заметный свет в катакомбах, а потом сложный символ божественного света в поздней Византии. Художники веками меняли то, как показывали святость. Эти перемены напрямую связаны с развитием христианских идей о свете, благодати и божественной силе.

Сперва живописцы избегали всего, что напоминало язычество. Они рисовали мягкие линии и слабые ореолы. Нимб тогда был скорее пробой пера, чем чем-то ещё.

В среднюю византийскую эпоху всё устаканилось. Художники стали рисовать сложные элементы: объёмные нимбы, круги в круге, золотые узоры. Тогда и появилась мысль, что нимб указывает на связь святого с божественным светом.

В поздней Византии главное — внутреннее сияние. Нимб как бы растворяется на иконе, придавая ей необычный вид. Исихазм углубляет идею божественного света, и это видно в рисунках.

После Византии нимб стал строгим символом. Нимб с крестом у Христа стал неизменным в иконописи. Он подчёркивает его божественную природу и то, что он — Спаситель. Нимбы святых стали более стандартными, такими, какими мы привыкли их видеть.

Нимб — это не просто украшение. Это богословский символ. Он рассказывает о том, как понимали свет, святость и место человека в божественном мире. То, как он менялся, отражает важные моменты в духовной и художественной истории христианства.

Когда приходите в старые храмы, стоит обратить внимание на изображения нимба на иконах. Он может о многом рассказать.

Святого Дионисия Ареопагита о небесной иерархии / Перевод с греческого. — Печ. по опред. Свят. Синода. — Изд. 6-е. — Москва: Синод. тип., 1898. — 63 с.

Триады в защиту священно-безмолвствующих: [Перевод] / Св. Григорий Палама; [Послесл. В. Вениаминова, с. 344-381]. — Москва: Канон, 1995. — 380, [3] с. (История христианской мысли в памятниках).

Византийская живопись: [Сборник статей] / В. Н. Лазарев. — Москва: Наука, 1971. — 406 с., 12 л. .

Кондаков, Никодим Павлович (1844-1925). Иконография богоматери / [Соч.] Н. П. Кондакова. Т. 1-2. Иконография Богоматери. Т. 1: 240 рисунков в тексте и 7 цветных таблиц / Н. П. Кондаков. — Санкт-Петербург: Отд-ние рус. яз. и словесности Имп. Акад. наук, 1914-1915 — Спб. : Изд. Отд-ния рус. яз. и словесности Имп. акад. наук, 1914. — 387 с., 7 л. цв. ил. : 27 см.

Нимб и Крест / Д. И. Антонов, А. А. Погожева, А. В. Пиетиля; Государственная Третьяковская галерея. — Москва: АСТ, 2021. — 304 с. : ил. ; 29 см. — ISBN 978-5-17-126938-8.