Искусство об Искусстве

Введение

Феномен изображения искусства внутри искусства заслуживает анализа потому, что он фиксирует изменение роли художника и понимания художественного жеста в европейской культуре. Уже в средневековой иконографии святого Луки, пишущего Богоматерь, видна важная точка: акт художественного производства осмыслен как продолжение откровения, а не как творческое самовыражение. Художник здесь — не автор, а медиатор. Его жест подчинен канону, а визуальная система работает как богословская структура, где линеарность рисунка, отсутствие перспективы и плоскостность — следствия догматики, а не ограниченность мастерства.

С переходом к Ренессансу ситуация меняется. Леонардо, Дюрер и Рафаэль не просто изображают себя как живописцев, они утверждают статус художника как интеллектуала. Шествие гуманистических идей и распространение трактатов о перспективе (Альберти) превращают композицию, линейную перспективу, сфумато и кьяроскуро в доказательства знания. Автопортрет и сцены мастерской становятся средством самоутверждения — художник как равный теологу, архитектору, философу. Факт визуального размышления о процессе изображения уже здесь не жест самолюбования, а утверждение профессиональной компетенции.

В XVII веке Веласкес в Las Meninas радикализует эту линию: зеркало, смещенная точка зрения и mise en abyme превращают зрителя в участника композиции. Он демонстрирует, что искусство не описывает реальность, а конституирует её. Здесь важно не только содержание, но и структура: сложная пространственная организация, игра отражениями, отказ от прямой иерархической композиции. Веласкес показывает власть искусства — не над формой, а над восприятием.

XIX век меняет акценты. Курбе в Ателье художника переводит тему в социальную плоскость: кто имеет право быть изображенным, кто допускается в пространство создания искусства и кто исключен? Композиция строится как столкновение социальных ролей. Художник становится субъектом высказывания о реальности, а не укротителем вкуса заказчика. Его жест сознательно антагонистичен академическим принципам — и это уже не эстетический жест, а политический.

Поздний XIX век подводит итог этой траектории: у Сезанна предмет изображения — не сюжет, а сам способ его построения. Он разрушает традиционную иерархию перспективы, м ассу формирует не иллюзорностью, а конструкцией мазка. Живопись становится анализом самой живописи. Здесь мотив «искусства об искусстве» перестаёт быть сюжетной темой и становится принципом мышления.

Почему художник начинает включать в изображение сам процесс производства искусства — и что это говорит о его позиции в культуре?

Рабочая гипотеза: чем выше степень автономии искусства, тем настойчивее оно обращается к собственной природе, превращая композицию, технику и визуальные приемы в поле рефлексии. Стирая индивидуальность, художник предлагает рассматривать образ как пустую форму, доступную для проекции. В отсутствии лица зритель сталкивается с собственным ожиданием: портрет перестаёт быть отражением и становится зеркалом.

Искусство как иллюзия (Trompe-l'œil)

Может ли искусство соперничать с реальностью и создавать убедительную её имитацию? Тромплёй, линейная перспектива, работа со светотенью (сфумато, кьяроскуро) и вниманием к фактуре здесь функционируют не только как технические инструменты, но как мета-комментарий: искусство демонстрирует свою способность убеждать, хотя зритель понимает, что перед ним лишь поверхность. Иллюзия становится способом утверждения власти изображения — оно «делает вид», что является реальностью, и в этом жесте уже присутствует рефлексия: искусство понимает собственную условность, но использует её как аргумент.

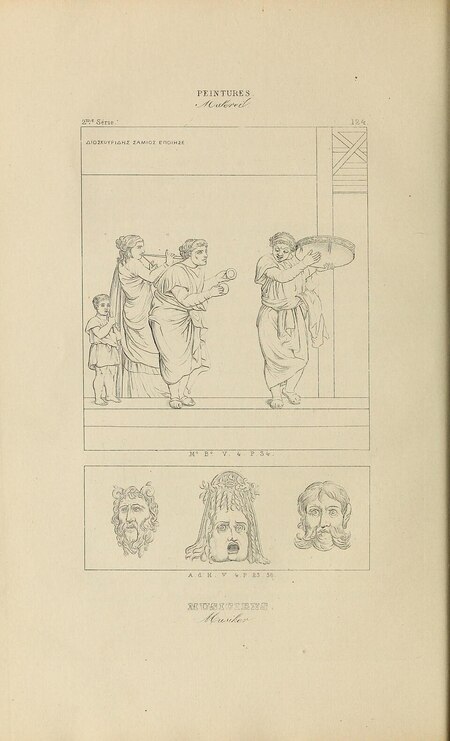

Mosaic of the musicians by Dioskourides of Samos.

Эта мозаика — один из ранних опытов trompe-l’œil: предметы изображены так, будто существуют на поверхности реально. Искусство здесь впервые демонстрирует собственную способность к обману и становится саморефлексивным: иллюзия не служит сюжету — она становится сюжетом. Зритель наблюдает не маски, а представление о том, что искусство может подменять реальность.

Эмблемы Диоскурида перекликаются с эллинистической живописью и с римской традицией «обманных» изображений (trompe-l’œil). Но его новаторство — не в выборе сюжета, а в саморефлексии искусства. Он показывает не просто актёров или сценку, а сам процесс художественного подменения реальности. Там, где другие мастера использовали иллюзию ради натурализма, Диоскурид делает её содержанием произведения. Его эмблемы — ранняя форма метакомментария: искусство рассматривает собственные границы.

Андреа Мантенья. «Камера дельги Спози» (1474)

Фреска демонстрирует пространство, которого не существует: архитектурные элементы, будто выступающие в реальность. Здесь живопись имитирует то, чем не является — архитектурой. Этот жест превращает произведение в заявление: искусство способно создавать альтернативную действительность, подменяющую материальную.

Мантенья создаёт живописную раму, подражающую каменным антаблементам, филёнкам, лопаткам — но она лишь имитация.

Внутри неё — «скульптура», которая на самом деле тоже живопись.

В результате зритель смотрит через настоящую раму стены — нарисованную раму — иллюзорный рельеф — фиктивное пространство за ним.

Этот многоуровневый эффект превращает изображение в комментарий о самой природе искусства. Мантенья буквально показывает: живопись способна создать иллюзорную архитектуру, как если бы она была равна камню.

Корнелис Гисбрехтс. «Обратная сторона картины» (1672)

Здесь изображена не картина, а её оборот — клинья подрамника, наклеенная этикетка, фактура полотна. Художник радикализирует жест trompe-l’œil: вместо изображения мира — изображение структуры производства изображения. Произведение превращается в анализ медиума, а зритель сталкивается с вопросом: что важнее — видимое или механизм, его производящий?

«Обратная сторона картины» — радикальный жест. На плоскости холста Гисбрехтс не изображает сюжет, а показывает оборотную сторону самого холста: деревянный подрамник, туго натянутую ткань, клинышки, узелки, пятна клея, даже тени от брусков — всё написано так, что создаёт ощущение физической реальности.

Композиция работает как обманное «нулевое содержание»: вместо сюжета — пустота, вместо образа — конструкция, которая обычно скрыта. Рама присутствует двояко: видимая рама зрителя — та, что держит саму работу и нарисованная псевдо-рама из подрамника — рама внутри рамы, лишённая изображения.

Иллюзия здесь не служит сюжету — она и есть сюжет. Гисбрехтс показывает картину не как окно в мир (ренессансный принцип), а как физический объект. Это переворачивает саму идею живописи: вместо поверхности — пространство, он показывает пространство — поверхность.

Художник внутри произведения: автор, процесс, акт создания

Искусство впервые осознаёт собственную создаваемость. Здесь художник перестаёт быть невидимым посредником и становится частью художественного высказывания — будь то фигура, отражение, тень или след руки.

Рогир ван дер Вейден. «Святой Лука, рисующий Мадонну» (1440)

Этот сюжет встречается в христианском искусстве неоднократно, однако в византийском варианте он впервые становится утверждением: искусство существует не только как изображение священного, но и как акт его производства. Ремесло выводится из плоскости простого подражания (mimesis) и становится сакральным действием. Здесь впервые появляется идея: художник — не свидетель, а создатель смыслов.

Альбрехт Дюрер. «Автопортрет в одежде, отделанной мехом» (1500)

Дюрер преднамеренно строит изображение по иконографическим канонам Пантократора: фронтальность, жест руки, почти симметричная композиция. Этот жест — не провокация, а заявление: художник больше не копировщик, но автономный субъект, осознающий ценность своего взгляда. В этой работе искусство размышляет о статусе творца: где проходит граница между вдохновением, ремеслом и творческой властью над образом?

Ян ван Эйк. «Портрет четы Арнольфини» (1434)

Зеркало отражает интерьер и двух фигур — одна из них интерпретируется как сам ван Эйк. Вокруг надпись: «Здесь был Ян Ван Эйк». Не подпись, а присутствие. Картина становится документом собственного создания. Это — ранняя форма концептуального жеста: произведение фиксирует не сюжет, а факт искусства как события.

Пармиджанино. «Автопортрет в выпуклом зеркале» (1524)

Форма изображения отражает искажение сферическим стеклом, к которому художник прибегает. Деформация — не ошибка перспективы, а демонстрация того, что изображение никогда не тождественно реальности. Произведение становится исследованием и иллюзии, и инструмента; художник показывает себя как объект оптики — тем самым превращая сам медиум в предмет анализа.

Материал, незавершённость, процесс: когда искусство показывает свою структуру

Внимание смещается с изображённого объекта на материальность и технику. Незавершённость (non finito), видимый подмалёвок, след резца и проявленная структура материала становятся эстетическими решениями. Здесь главным становится вопрос: обязано ли искусство скрывать собственное производство? Незавершённая поверхность, набросок, рабочий формат превращаются в самостоятельные высказывания о природе художественного труда — не скрытого, а предъявленного. Искусство показывает: процесс не менее значим, чем финальная форма.

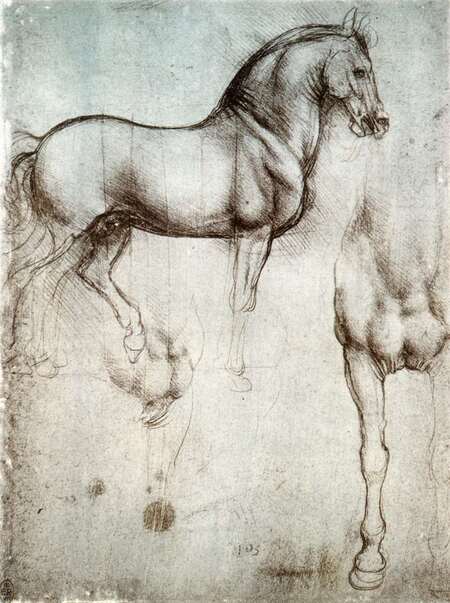

Леонардо да Винчи. «Конь» (ок. 1490)

Эти графические исследования не предназначались для демонстрации — они были инструментом мышления. Однако уже здесь виден принцип: эскиз может быть самостоятельным видом выражения, а не промежуточной стадией. Открытые линии, отсутствие сфумато и динамика правок показывают, что художественный процесс — не скрытая структура, а интеллектуальный акт.

Проект «Коня» поражает тем, что он — памятник невозможному. Леонардо видит дальше технических возможностей эпохи: он стремится к динамике, к сложной опоре, к анатомической правде, которые скульптура XV века почти не могла дать. Именно недостижимость цели делает этот конь символом исследовательской смелости Леонардо: он мыслит как учёный, инженер, анатом и художник одновременно.

Микеланджело. «Раб, пробуждающийся» (1523)

Фигура остаётся наполовину заключённой в камне. Это не слабость или техническая остановка. Non finito предстает как художественный метод: форма борется с материей, а материал сопротивляется воле творца. Скульптура становится метафорой искусства как диалога между замыслом и субстанцией. Смысл non-finito здесь органичен: незавершённость становится метафорой — человек пробуждается, но ещё наполовину пленён материей.

«Пробуждающийся раб» создаёт ощущение мучительного рождения: человек вырывается из инертности, но сам камень как будто сопротивляется. Это вызывает уважение к физической и духовной энергии фигуры — и к Микеланджело, который умеет в одном куске мрамора показать борьбу идей. Меня поражает не сила мышц, а драматичность внутреннего усилия: sculpture as becoming, а не sculpture as finished form.

Рубенс. «Этюд головы мужчины» (1619)

Масляный этюд выполняется крупными, почти грубыми мазками, но с точной логикой света и фактуры. Рубенс поднимает этюд до статуса самостоятельного произведения — жест, ранее считавшийся второстепенным, становится финальной формой. Искусство впервые признаёт процесс равным результату.

Гойя. «Капричос» (серия офортов) (1797–1799)

Здесь техника офорта становится элементом содержания: резкий штрих, зернистость акватинты и намеренные шероховатости поверхности играют роль не менее значительную, чем сюжет. Гойя превращает печатную графику в рефлексию о медиуме, показывая, что материал способен говорить сам за себя.

Сюжеты — не последовательный нарратив, а серия аллегорий: злоупотребления знати, пороки духовенства, невежество, коррумпированность брачных сделок, насилие. Самый известный лист — № 43: «Сон разума рождает чудовищ». Фигура спящего автора окружена совами, летучими мышами и кошками — метафора того, как общество, отказавшееся от разума, порождает собственные кошмары.

Колорита нет, но плотная акватинта создаёт бархатистую, «ночную» фактуру, напоминающую театральный полумрак. Для Гойи серия стала способом говорить то, что нельзя было писать в придворных портретах.

Гойя наследует сатирической традиции Хогарта, но отказывается от прямолинейной морализации; его фантастика ближе к иррационализации мира у Фюзели. «Капричос» предвосхищают романтизм и даже экспрессионизм: деформация ради эмоционального смысла станет выбором художников XIX–XX веков (Делакруа, Домье, позднее — Гойя важен для Пикассо).

Новаторство — уникальное соединение социального комментария, аллегории и жесткой психологической гротески. Графика впервые становится инструментом глубокого культурного анализа, а не декоративным тиражным искусством.

Серия вызывает тревогу и одновременно уважение: чувствуешь, как Гойя вскрывает моральные болезни эпохи, не предлагая утешающего вывода. Поражает его честность: он не прячется за мифологическими сюжетами, а использует гротеск как зеркало. «Капричос» напоминают, что искусство может быть инструментом критического мышления, работающим тоньше и глубже, чем политический текст.

Джозеф Мэллорд Уильям Тёрнер. «Шторм на море» (1830-е)

В полотне очевидна текучесть мазка, отсутствие ясного контура — здесь живопись становится атмосферой. Тернер разрушает классическое требование законченности: граница между подготовкой и окончательностью исчезает. Процесс становится сущностью произведения — предвосхищая модернистский жест.

Тема шторма имеет предшественников — от Клода Лоррена до голландских маринистов XVII века. Но Тёрнер радикально изменяет жанр: вместо описания — состояние, вместо морской баталии — космическая борьба элементов.

Влияние огромно: от Моне и импрессионизма (атмосферность, вибрация света) до раннего абстракционизма. Современники сравнивали вихри Тёрнера с «жестами природы», а XX век увидел в них предвестие экспрессионизма и даже абстрактного экспрессионизма (Поллок).

Автономия образа: мысль, существующая вне сюжета

Искусство постоянно развивает не только формы изображения, но и способность рефлексировать собственную природу. Микеланджело и Дюрер впервые демонстрируют напряжение между идеей и воплощением, тем, что невозможно довести до абсолютной законченности — будь то мрамор, сопротивляющийся форме, или гравюра, размышляющая о кризисе гения.

У Веронезе и Джорджоне искусство перестает быть иллюстрацией мира и становится инструментом мышления — структурой, через которую человек интерпретирует реальность. Пиранези, создавая невозможную архитектуру, формулирует важный принцип: искусство способно существовать независимо от физического мира, как автономная система идей.

В XIX веке рефлексия становится более радикальной: Тернер разрушает традиционные границы жанра и формы; Гойя показывает, что искусство может быть не носителем гармонии, а свидетельством бездны человеческого опыта. Делакруа, вводя эмоцию как первичный принцип композиции, подрывает академический канон, а Милле фиксирует момент, когда изображение перестает претендовать на реальность и обнажает свою искусственность.

Эти работы не объединены сюжетом, стилем или техникой — их связывает желание искусства увидеть себя со стороны. Это не история технического прогресса или смены стилей, а история самоопроса: что такое изображение? зачем создавать формы? может ли искусство быть чем-то большим, чем отражением действительности?

Каждый объект здесь — не только произведение, но и высказывание о возможностях искусства. Оно анализирует свои инструменты, сомневается в собственной роли, иногда разрушает себя, иногда утверждает. Именно эта способность — к саморефлексии, к созданию метаязыка — и становится фундаментом искусства Нового времени и последующих эпох.

В этом скрыт главный парадокс: искусство становится зрелым не тогда, когда оно совершенствует форму, а тогда, когда начинает задавать вопросы самой форме.