Эволюция метода случайности

Содержание

— Концепция — Изобретение метода — Полифония случайностей: Нью-Йоркская школа — Флюксус и текст — Пространство как генератор: саунд-арт — Генеративное искусство — Заключение — Библиография и источники изображений

Концепция

Особенностью искусства второй половины XX и начала XXI века стал отказ от фигуры «гениального автора», полностью контролирующего свое произведение. На смену ему пришел метод случайности — создания систем, в которых результат заранее неизвестен даже самому создателю. Мое визуальное исследование посвящено эволюции этого метода: от первых экспериментов на бумаге до генеративных систем.

Здесь я рассматриваю Джона Кейджа не просто как композитора, а как изобретателя, который первым разработал четкие правила для работы со случайностью.

Вместо того чтобы придумывать звуки «из головы», он разрешил внешним факторам влиять на произведение: уличным звукам, дефектам бумаги, ошибкам музыкантов или техническим сбоям. Всё это стало материалом для создания звука. Теперь случайный шум был так же важен, как и точный звук, а граница между искусством и обычной жизнью стала стираться.

Джон Кейдж

Актуальность темы обусловлена развитием генеративного дизайна и нейросетей в современном мире. Сегодня, когда с помощью «Midjourney» или кода на «Processing» можно создать изображения на основе случайных данных, мы фактически используем цифровой аналог подбрасывания монет, которое практиковал Кейдж. Понимание истоков этого метода позволяет увидеть его в современном медиаискусстве не просто как технологический прием, а как полноценный художественный инструмент.

Я отбирала материал по одному главному критерию: наличие строгой системы случайности.

В исследование не вошли работы, основанные на интуитивной импровизации, потому что там автор все еще контролирует процесс и выражает свои эмоции. В фокус внимания попали объекты, где визуальное диктует звуковое. Исследование структурировано по принципу эволюции носителя. Мы прослеживаем, как метод случайности перемещался с одного материала на другой: бумага (графические партитуры) — текст и мысль (флюксус)— физическое пространство (саунд-арт) — код (генеративное искусство).

Я хочу рассмотреть, как принципы случайности, заложенные Кейджем, стали фундаментальным методом для создания открытых систем и продолжают формировать современный саунд-арт.

Метод случайности позволил искусству выйти за пределы человеческой субъективности. Передав функцию принятия решений внешнему фактору, художники создали произведения «открытой формы». Это привело к рождению саунд-арта, где визуальное и аудиальное неразрывно связаны через фактор случайности. Однако этот радикальный жест не был попыткой разрушить музыку или просто поразить публику. Напротив, создание строгих правил для генерации случайности стало единственным возможным способом реализовать на практике новое мировоззрение.

Изобретение метода

Кейдж первым систематизировал случайность. Он доказал, что хаос можно структурировать, не убивая его природу.

Этот отказ от субъективного контроля был продиктован философскими убеждениями, глубоко укорененными в идеях Дзэн-буддизма и даосизма, с которыми Кейдж познакомился благодаря своему учителю Д. Т. Судзуки. Целью было не создание «красивой» или «выразительной» музыки, а достижение состояния непреднамеренности, при котором произведение просто есть и оно свободно от намерений и предпочтений автора.

Подписанная Джоном Кейджем открытка «Music of Changes»

Для достижения этой объективности Кейдж использовал «Книгу перемен» (I Ching) — древнекитайский оракул. Он превратил его в аналоговый процессор случайных чисел. Композитор тысячу раз часами бросал монеты или палочки, чтобы получить числовые результаты для каждого музыкального параметра: длительности, высоты, динамики, тембра. Если в джазовой импровизации музыкант играет то, что хочет, то в методе Кейджа исполнитель следует строгому алгоритму случайных чисел, чтобы сыграть то, что неизвестно, а партитура становится не записью готового произведения, а набором инструкций для его генерации.

Это партитура, состоящая из 20 листов, где вокальная партия изображена волнистыми линиями разных цветов, которые задают манеру исполнения: — Темно-синий: джаз. — Черный: драматическое пение. — Фиолетовый: стиль Марлен Дитрих. — Зеленый: народное/горловое пение. — Оранжевый: восточная орнаментальность. — Синий: детский голос. — Белый: носовое пение.

Джон Кейдж, «Aria», 1958 г.

Визуальный образ партитуры напоминает абстрактную живопись Кандинского. Такая графическая фиксация отрицает привычные вокальные качества, создавая сложнейшую задачу для исполнителя, но при этом оставляя пространство для неопределенности.

Полифония случайностей: Нью-Йоркская школа

Коллеги Кейджа подхватили идею, но каждый визуализировал её по-своему, создавая уникальные графические системы.

Фельдман разработал революционную систему «сеточной нотации», отвергнув традиционный нотный стан. Партитура напоминает архитектурный чертеж на миллиметровке, где вместо нот используются прямоугольные блоки разной длины, вписанные в строгую сетку. — Партитура разделена на три горизонтальных уровня, обозначающих регистры: верхний, средний и нижний. — Время измеряется визуально — длиной прямоугольника. Один блок сетки равен определенному удару метронома. — Дополнительные символы указывают на способ звукоизвлечения: пиццикато, арко или флажолеты.

Мортон Фельдман, «Projection 1», 1961 г.

Исполнитель обязан соблюдать ритм и регистр, но свободен в выборе конкретной высоты звука внутри заданного диапазона. Это создает уникальную звуковую скульптуру: форма произведения жестко зафиксирована, но его «цвет» каждый раз меняется, рождая зыбкую текстуру.

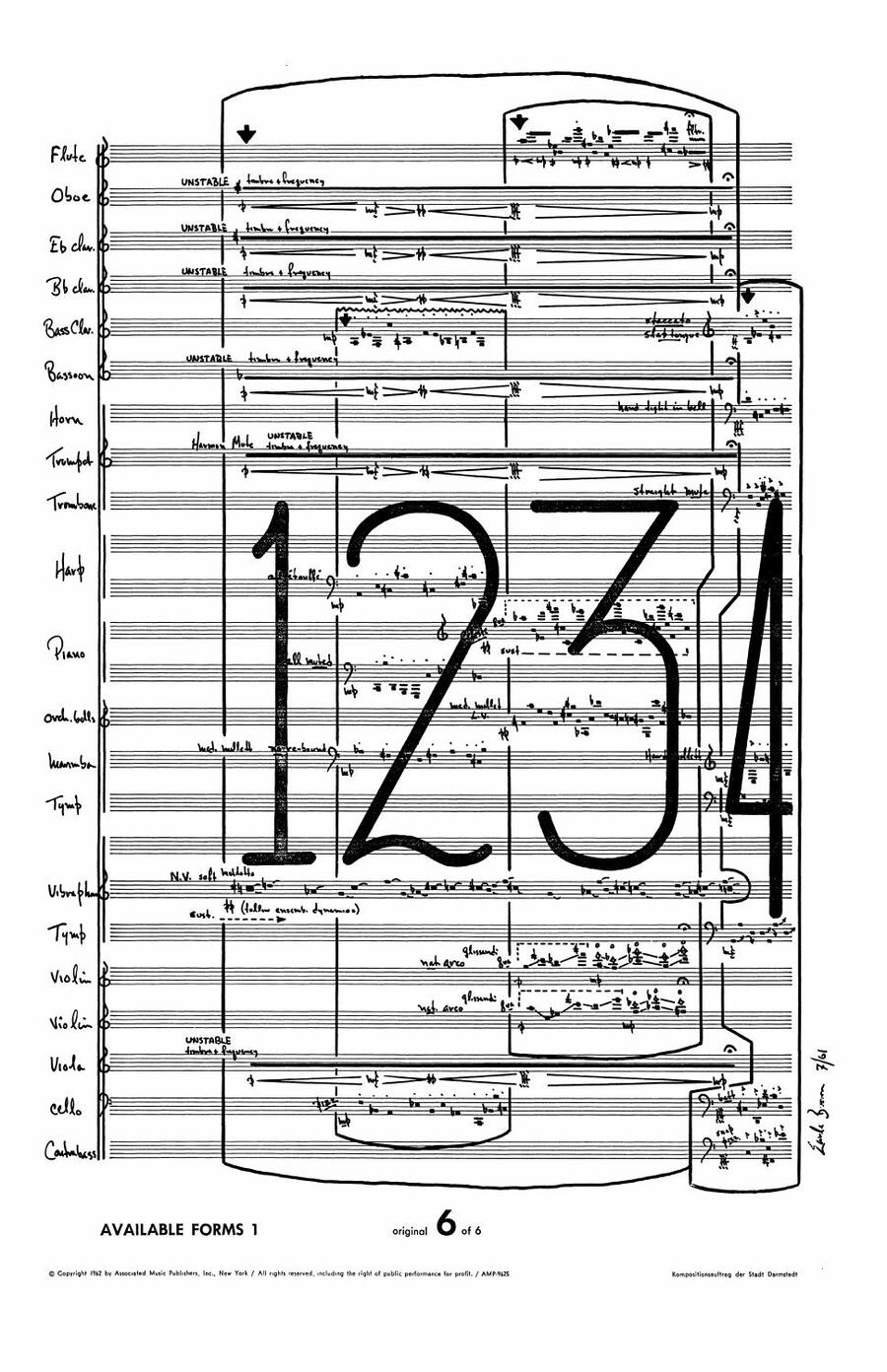

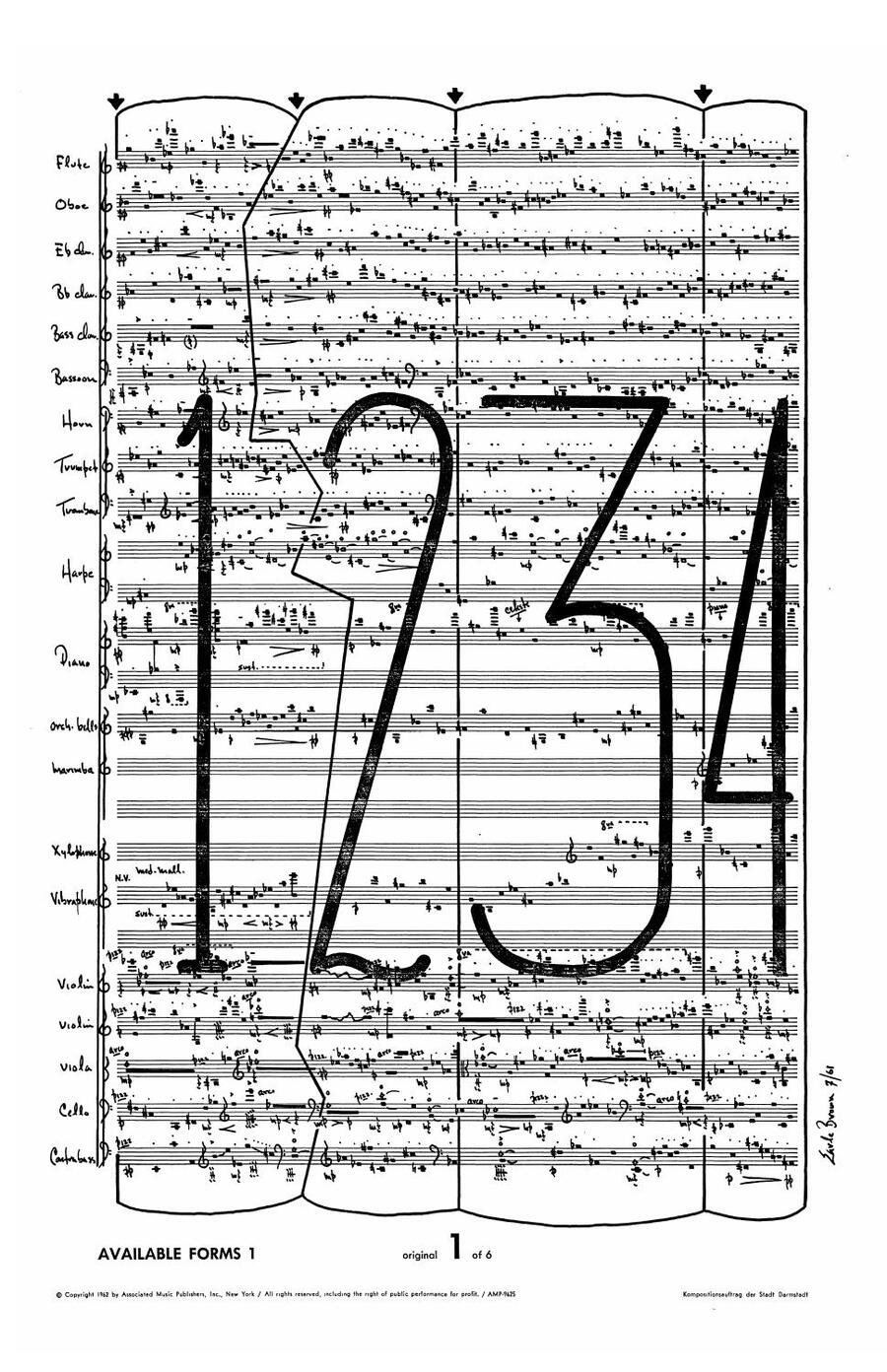

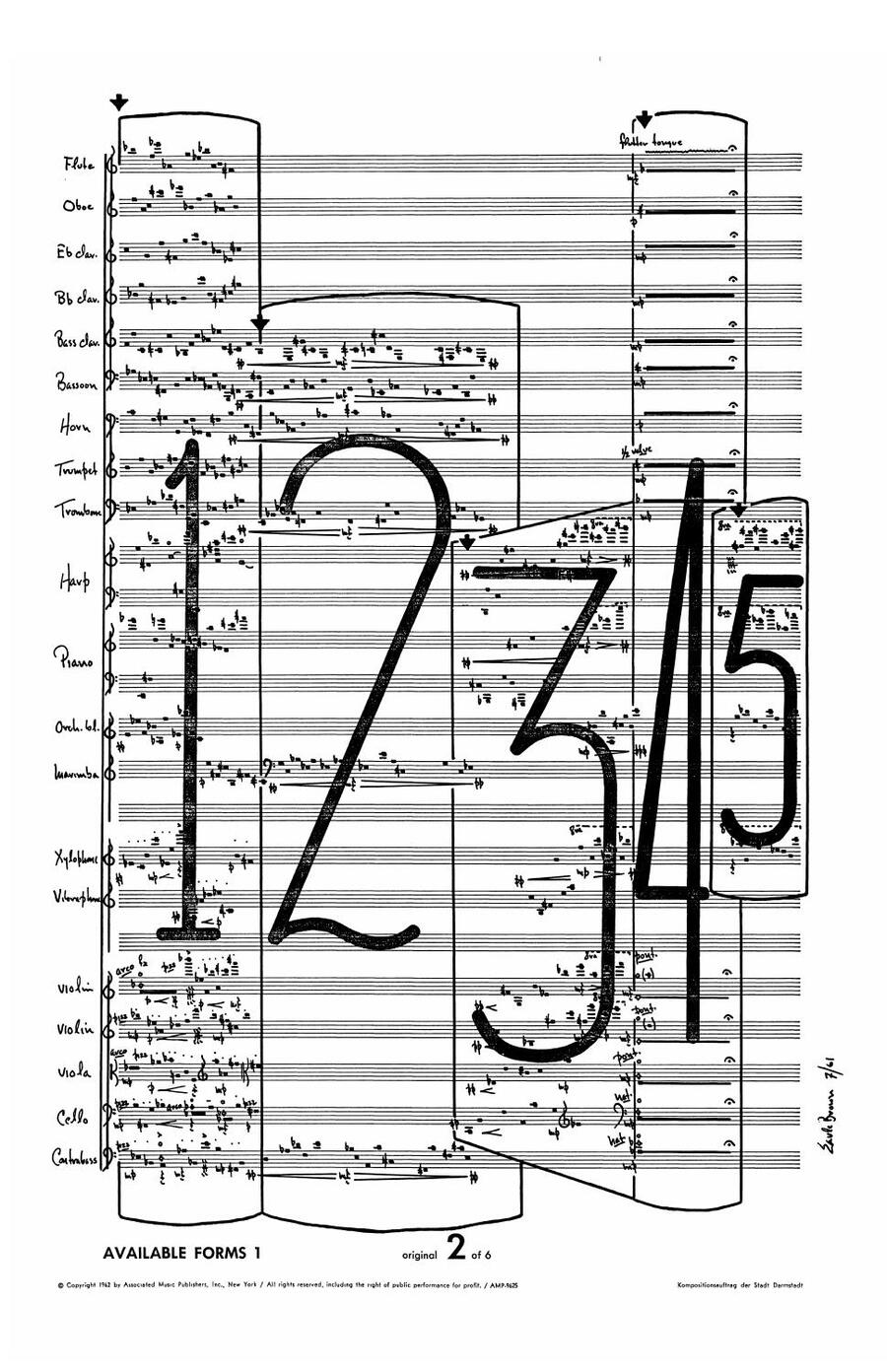

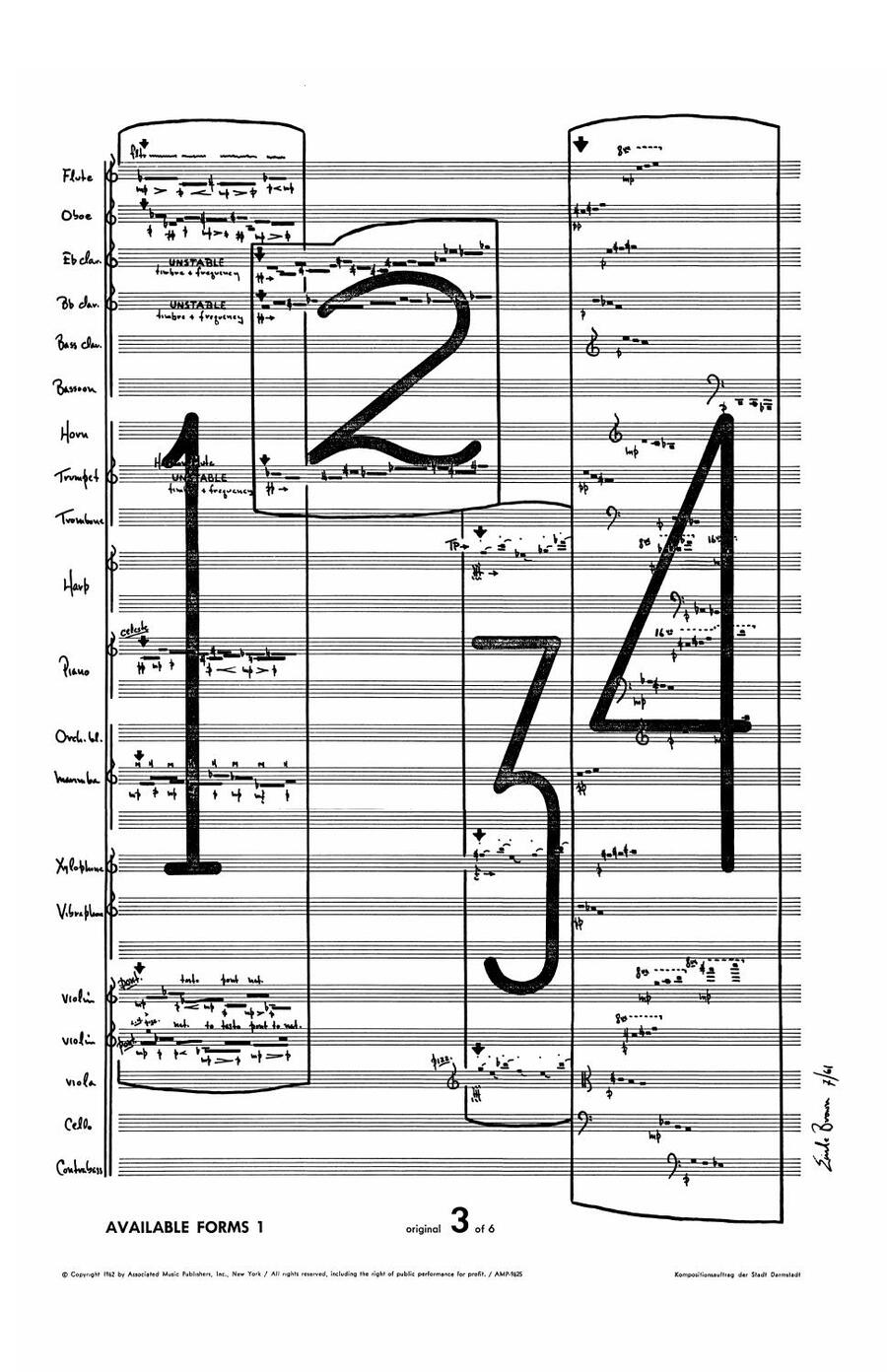

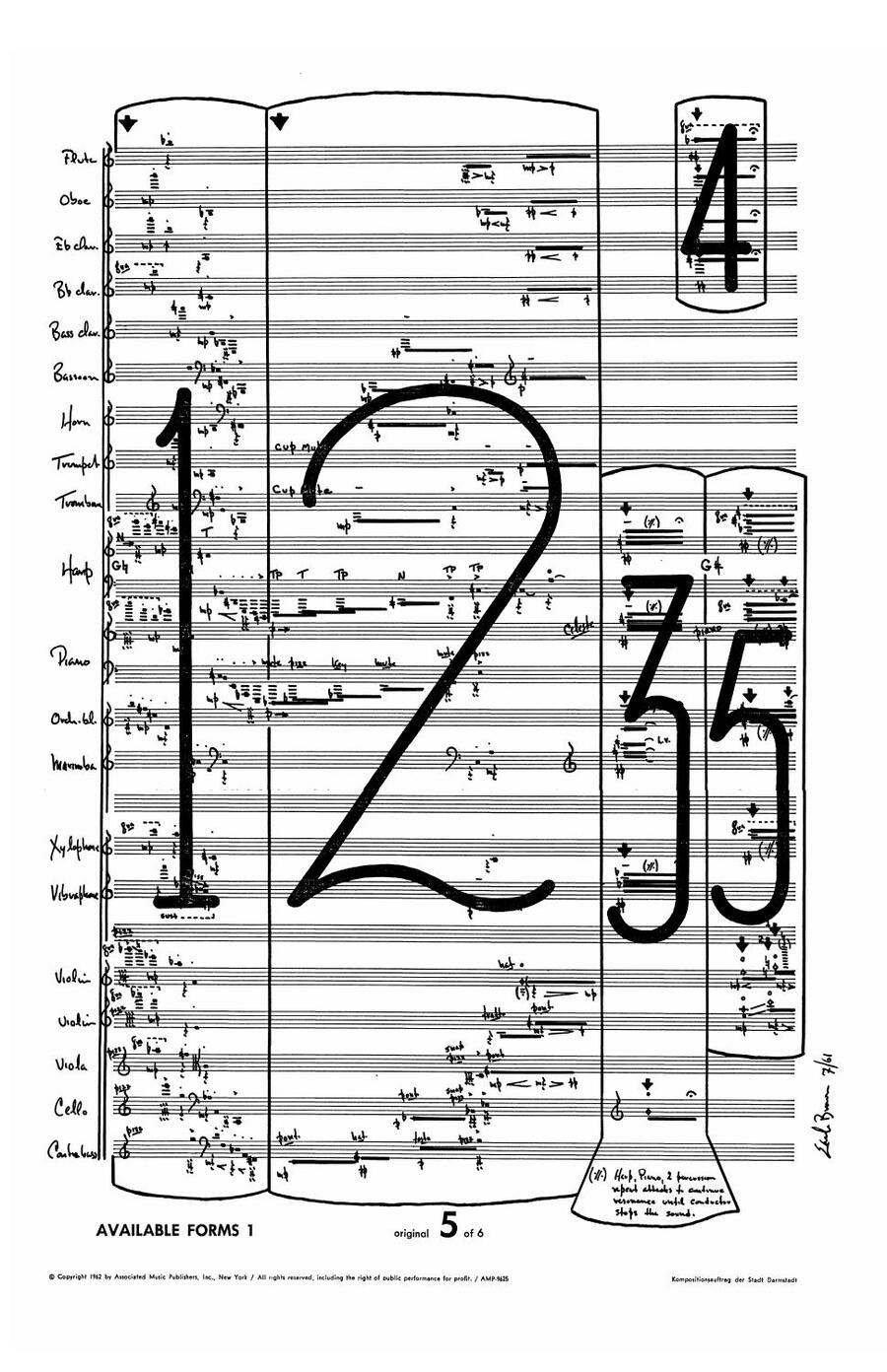

Эрл Браун, «Available Forms I, for 18 Musicians», 1961 г.

Браун вдохновлялся движущимися скульптурами Александра Колдера и абстрактной живописью, называя свой подход «Мобильная форма». Это произведение, написанное в ранний период, является кульминацией его поисков «открытой формы», сочетающей малую и большую алеаторику.

Партитура работает как карта, где каждый блок — это «доступная форма». Это делает произведение пространственной звуковой структурой, в которой автор закрепил «события», но передавал исполнителю право их организации во времени. Это привело к вариативности эффекта «обратной связи», когда итоговое звучание является не просто реализацией нотного текста, а результатом динамического процесса.

Флюксус и текст

Следующее поколение решило, что для случайности не нужны даже ноты. Достаточно инструкции.

Джордж Брехт, будучи одним из основателей движения «Флюксус», совершил радикальный переход от сложной графической нотации к минималистичным текстовым инструкциям, которые он назвал «Ивент-партитурами».

Джордж Брехт, «Event Scores», 1963 г.

Главная цель Брехта состояла в том, чтобы выработать «художественное отношение ко всем повседневным явлениям», сделав создание традиционных произведений искусства бесполезным занятием. Ивент-партитура — это фиксация обыденного события в виде краткого алгоритма, который можно выполнить в любое время и в любом месте. Случайность здесь — это не параметр ноты, а непредсказуемость самого момента и контекста исполнения.

Ла Монте Янг, «Composition 1960 #10», 1960 г.

Это ключевой ранний образец концептуальной партитуры, предвосхищающий зрелый минимализм Янга. Хотя инструкция кажется визуальной, она направлена на акустическое осмысление процесса и времени. Как и в ивент-партитурах Брехта, здесь любое действие (шорох карандаша, шаги, звуки окружающей среды) превращается в искусство, если оно совершается с намерением.

Пространство как генератор: саунд-арт

Метод вышел из концертных залов в реальный мир. Здесь «генератором случайности» становится физика и акустика.

Элвин Люсье, «I am sitting in a room», 2015 г.

В этой работе Люсье записывает на пленку свою речь, в которой он описывает сам процесс («Я сижу в комнате, отличающейся от той, в которой вы находитесь, записывая звук своего голоса…»). В качестве источника он намеренно выбирает свою речь (с заиканием), поскольку она является уникальным и богато насыщенным частотным спектром индивидуальным инструментом. Запись многократно проигрывается через динамик в той же комнате и одновременно перезаписывается. С каждым разом резонанс комнаты усиливался, стирая смысл слов. Комната сама «отредактировала» запись. Случайные архитектурные особенности пространства стали автором музыки.

Макс Нойхаус, «Listen», 1990 г.

Нойхаус ставил штамп «LISTEN» на руки прохожим и вел их на прогулку к электростанциям или автострадам. Это акустическая прогулка. Художник не создает звук, а просто указывает на него. Весь звуковой ландшафт прогулки формируется случайно в реальном времени, превращая случайный городской шум в саунд-арт.

Генеративное искусство

Эволюция метода продолжилась с переходом в цифровую среду.

Инструменты для генерации случайности, которые раньше были физическими объектами (монеты, игральные кости), теперь представлены в виде математических функций и алгоритмов в программном коде.

Брайан Ино, «Generative Music», 1996 г.

Брайан Ино прямо называет себя последователем Кейджа. Он создает «музыку, которая так же игнорируема, как и интересна». Схема Брайана Ино основана на алгоритмах, а не на прямой записи, что позволяет создавать музыку в реальном времени. Основная идея в том, что правила или набор параметров генерируют музыкальные структуры, которые постоянно меняются и никогда не повторяются в точности, в отличие от традиционного исполнения. Ино, не являясь классическим музыкантом, использовал этот подход для создания «навязчивой» и одновременно фоновой музыки, которая может быть как активным, так и фоновым элементом, в зависимости от концентрации слушателя.

Рёдзи Икеда, «Test Pattern», 2006–2015 гг.

Икеда работает на пределе восприятия, визуализируя потоки случайных данных и ошибок системы, которые также являются звуковым материалом. Это предельная, математическая форма кейджевского хаоса, где звук и визуальный код неразрывно связаны.

Заключение

Эволюция метода случайности демонстрирует четкий вектор движения искусства от объекта к процессу. В эпоху алгоритмов, нейросетей и генеративного дизайна, методы, разработанные Кейджем в 1950-х годах, становятся фундаментом новой цифровой эстетики. Сегодня этот метод является базовым для понимания того, как технологии и природа могут быть соавторами художника, где визуальное и аудиальное неразрывно связаны через фактор случайности, который обеспечивает вечную новизну произведения.

Петров В. О. Идеи буддизма в творческом мышлении Джона Кейджа // Восток и Запад: этническая идентичность и традиционное музыкальное наследие как диалог цивилизаций и культур: Сборник статей по материалам Международного научного конгресса. Астрахань, 2008. — С. 268-276.

Петров В. О. Музыкальная тишина и шумовая музыка Джона Кейджа: принципы интеграции шума в музыкальную композицию, 2015. — С. 479-489. DOI: 10.7256/2222-1956.2015.5.16026

Дубинец Е. Made in USA: Музыка — это все, что звучит вокруг. — М., 2006. — С. 314

The Massachusetts Institute of Technology international indeterminacy // ARTMargins, 2018. — № 7:3. — С. 57-85.

Licht, A. Sound Art: Beyond Music, Between Categories / A. Licht. — New York: Rizzoli International Publications, 2007. — 224 p.

Ross, A. The Rest Is Noise: Listening to the Twentieth Century / A. Ross. — New York: Farrar, Straus and Giroux, 2007. — 624 p.

Kahn, D. Noise, Water, Meat: A History of Sound in the Arts / D. Kahn. — Cambridge, MA: MIT Press, 1999. — 455 p.

Markus Lepper, Baltasar Trancon y Widemann / М. Morton Feldman’s «Projections One to Five» — Exploring a Classical Avant-Garde Notation by Mathematical Remodel // Zurich: Zurich University of the Arts, 2024. — 121-131 p.

Светлана Александровна Слатвинская / ЭВОЛЮЦИЯ ОТКРЫТОЙ ФОРМЫ В КОМПОЗИТОРСКОМ ТВОРЧЕСТВЕ ЭРЛА БРАУНА // Музыка в системе культуры: Научный вестник Уральской консерватории, 2024.— № 39. — С. 15-23.

Меньшиков Л. А. / Об истоках неодадаизма: книга художника и фестиваль ивентов в целостном художественном проекте // Вестник Академии русского балета им. А. Я. Вагановой, 2017.— № 6 (53). — С. 85-100.

Кром Анна Евгеньевна / «Дом мечты» Ла Монта Ян га: американский музыкальный минимализм в диалоге с традицией индийской раги // Известия ВГПУ, 2010. — № 8. — С. 87-89.

Lucier Alvin. Reflections/Reflexionen (Interviews, scores, writings 1965–1994). MusikTexte, Köln, 2005.— P. 84–95.

https://www.bowerbird.org/wp-content/uploads/2019/04/Cage_Thirteen.jpg (дата обращения: 15.11.25)

https://www.schubertiademusic.com/cdn/shop/files/Cage_spc_10216544.jpg?v=1722187872&width=1200 (дата обращения: 15.11.25)

https://www.detroitresearch.org/wp-content/uploads/2023/02/Aria-page-five-scaled.jpeg (дата обращения: 15.11.25)

https://www.researchgate.net/publication/321896456/figure/fig1/AS:573091982331904@1513647184319/Projection-I-by-Morton-Feldman-Copyright-C-1961-Used-by-permission-of-C-F-Peters.png (дата обращения: 15.11.25)

https://issuu.com/scoresondemand/docs/available_forms_i_26537 (дата обращения: 16.11.25)

https://www.moma.org/collection/works/135400 (дата обращения: 16.11.25)

https://whitneymedia.org/assets/artwork/38288/94_205_24_cropped.jpeg (дата обращения: 16.11.25)

https://www.moma.org/wp/inside_out/wp-content/uploads/2015/01/LucierMoMA_122014_005.jpg (дата обращения: 17.11.25)

https://usercontent.one/wp/bureauforlistening.com/wp-content/uploads/2024/05/IMG_1033-1200x1600.jpeg (дата обращения: 17.11.25)

https://usercontent.one/wp/bureauforlistening.com/wp-content/uploads/2024/05/IMG_1032-1200x1600.jpeg (дата обращения: 17.11.25)

https://intermorphic.com/archive/sseyo/images/app/sseyo-gm1-front-300.jpg (дата обращения: 18.11.25)

https://intermorphic.com/archive/sseyo/images/app/sseyo-gm1-back-300.jpg (дата обращения: 18.11.25)

https://www.ryojiikeda.com/data/work/Ikeda_05.jpg (дата обращения: 19.11.25)

https://www.ryojiikeda.com/data/work/IMG_9731.jpg (дата обращения: 19.11.25)

https://www.ryojiikeda.com/data/work/Ludwigsburg_test_pattern_10_9.jpg (дата обращения: 19.11.25)

https://www.ryojiikeda.com/data/work/test_pattern_n%C2%BA12_extended_version.jpg (дата обращения: 19.11.25)

https://www.ryojiikeda.com/data/work/tp7.jpg (дата обращения: 19.11.25)

https://www.ryojiikeda.com/data/work/ARM171130-008.jpg (дата обращения: 19.11.25)