Движение и ритм: танец в европейском искусстве до XIX века

Концепция

Танец — это один из самых выразительных способов передать чувства, настроение и красоту движений. В европейском искусстве до XIX века художники пытались показать это живое, подвижное действие в статичных формах — на картине или в скульптуре. Это было непросто, ведь живопись и скульптура не двигаются. Но именно поэтому интересно смотреть, как мастера старались «оживить» свои работы и сделать так, чтобы зритель почувствовал ритм и движение.

В этом исследовании я рассматриваю, как в разные времена — от Древней Греции до эпохи романтизма — художники изображали танец. Кто-то вдохновлялся мифами, кто-то — народными гуляниями, а кто-то — придворными балами или фантастическими историями. Танец в их произведениях был не просто красивой позой — он передавал чувства людей, их представления о мире, о теле, о радости и свободе.

Чтобы передать движение, художники использовали разные приёмы: похожие позы, круги и диагонали в композиции, развевающиеся одежды, направление взгляда или движения рук. Скульпторы добавляли изгибы, повороты, лёгкие наклоны — так, чтобы фигура казалась живой. Иногда даже казалось, что вот-вот она начнёт танцевать.

Исследование построено по времени — от античности до XIX века. Я выбрала тему «Движение и ритм: танец в европейском искусстве до XIX века», чтобы показать, как художники использовали танец как способ выразить разные идеи — радость, игру, страсть, порядок или тайну. Каждая эпоха видела танец по-своему, и через это можно понять, как менялись взгляды на человека и его тело.

Таким образом, моё визуальное исследование показывает, как именно художники передавали движение и ритм в своём искусстве — и что это говорит о времени, в котором они жили.

Как в европейском искусстве до XIX века изображался танец, и с помощью каких художественных средств художники передавали ритм и движение в статичных формах живописи и скульптуры?

Гипотеза моего исследования в том, что танец в европейском искусстве до XIX века изображался не просто как движение тела, а как образ, который передавал культуру, чувства и взгляды своего времени. Художники старались показать ритм и движение, чтобы передать энергию жизни, гармонию или страсть.

Для этого они использовали разные визуальные приёмы: показывали момент самого выразительного жеста, строили композиции по кругу или диагонали, обращали внимание на позы, одежду, движения рук и направление взгляда. Всё это помогало создать ощущение движения и ритма даже в статичном изображении.

Таким образом, танец становился способом выразить мысли и дух эпохи: движение превращалось в знак, ритм — в основу композиции, а жест — в идею. Поэтому образы танца в искусстве до XIX века — это не просто сценки, а глубокие художественные высказывания, где через движение передавался смысл.

Античность: истоки изображения танца

Работы античного времени передают ритм танца через яркие позы, движения тела и развевающуюся одежду. Танец изображался как часть религиозных праздников, ритуалов или шумных гуляний. Скульптуры и рисунки на вазах старались показать ощущение движения и сильных эмоций, даже если сами изображения были неподвижными. Часто художники делали фигуры как будто в движении — с поворотом тела, напряжёнными мышцами и живыми жестами. Эти образы стали основой того, как позже в Европе воспринимали танец — как что-то, полное энергии, жизни и связанное с высшими силами.

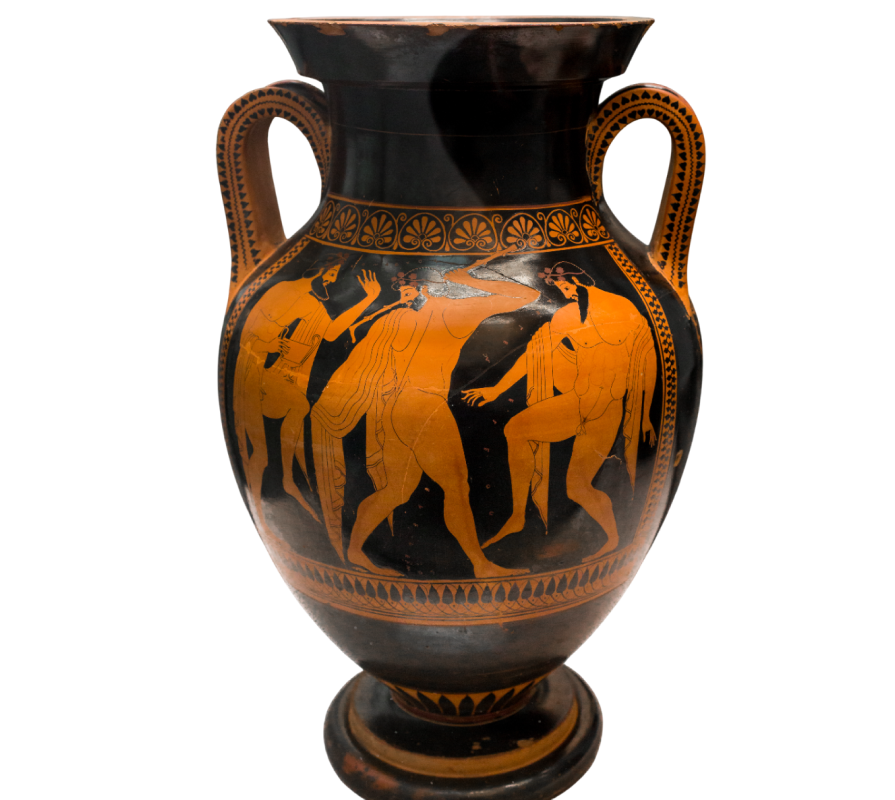

Амфора Евфимида «Три гуляки», ок. 510 г. до н. э.

Евфимид — древнегреческий вазописец рубежа VI–V вв. до н. э., член так называемой «группы пионеров» аттической краснофигурной росписи. Он славился смелыми экспериментами в передаче человеческого тела в движении — его работы отличались интересом к анатомии и динамичным, заполняющим пространство позам.

Амфора Евфимида «Три гуляки», ок. 510 г. до н. э.

На амфоре «Три гуляки» Евфимид изобразил сцену пьяного комоса — три обнажённых бородатых мужчины танцуют после пирушки. Фигуры показаны в разных ракурсах (анфас, в три четверти, со спины), что создаёт ощущение объёма и движения. Каждый гуляка энергично размахивает руками и пританцовывает, их тела повернуты в противоположных направлениях, передавая ритм буйного танца. Евфимид одним из первых применил на вазах сложные ракурсы — например, торс среднего танцора развернут, ноги показаны в перспективе. Эти приёмы оживляют сцену: кажется, будто фигуры в краснофигурной росписи движутся и кружатся в весёлом хороводе. Подобная смелая композиция явно демонстрирует, насколько мастерски вазописец передавал пластику тела в танце.

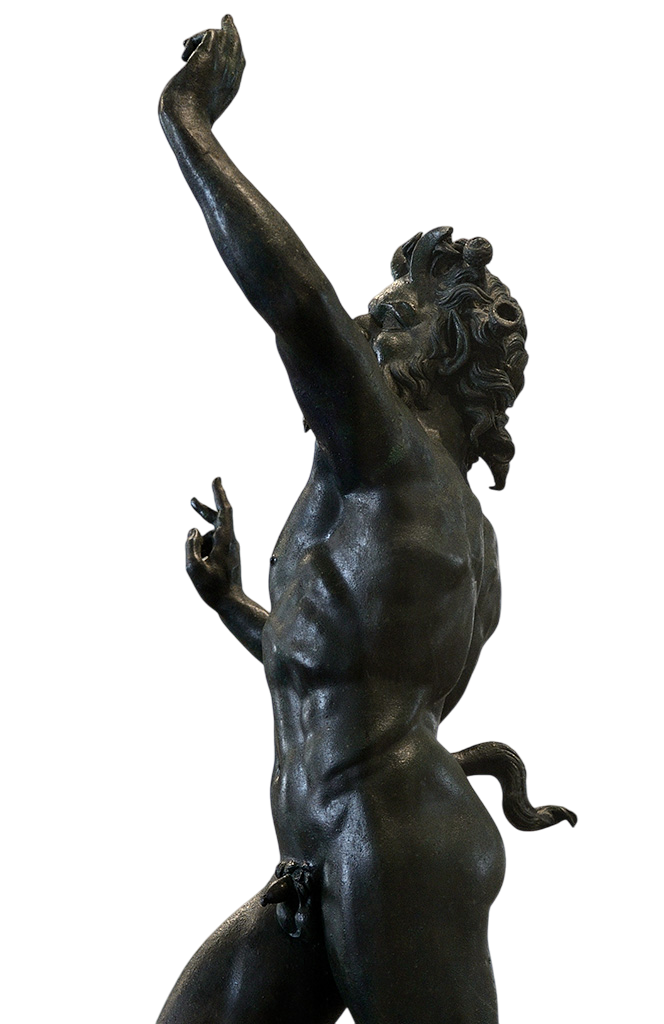

«Танцующий сатир», ок. IV в. до н. э.

Бронзовая статуя сатира ок. IV в. до н. э., найдена в 1998 г. у берегов. Некоторые исследователи связывают её с кругом Праксителя, известного изяществом и плавностью движений в скульптуре. Хотя конкретный скульптор неизвестен, «Мазарский сатир» демонстрирует характерные приёмы поздней классики и эллинизма: интерес к передаче динамики тела, изогнутой позы и мгновения движения в бронзе. Анализы металла показали, что сохранившаяся статуя, скорее всего, представляет собой римскую копию I в. до н. э.–I в. н. э. с утраченного греческого оригинала конца IV в. до н. э. Тем не менее, её исполнение остаётся исключительно высоким, воплощая идеи античных мастеров о передаче танца в скульптуре.

Бронзовый «Танцующий сатир» (ок. IV в. до н. э., найден у Мацары дель Валло).

Это большая бронзовая статуя сатиры (или фавна), найденная у побережья Сицилии. Автор неизвестен; скульптура, судя по всему, создана в эллинистическую эпоху (ок. IV в. до н. э.). Сатир запечатлён в прыжке: голова отброшена назад, спина прогнута, а волосы будто взлетают от движения. Такая поза и «защёлкнутый» момент (как в замедленной съёмке) передают взрыв энергии и радостного экстаза. Несмотря на повреждения (отсутствуют рук и ноги), фигура кажется чрезвычайно живой — стоит лишь обратить внимание на контраст между напряжённым телом и ритмичным изгибом фигуры.

«Танцующий фавн», II в. до н. э.

Небольшая бронзовая статуя танцующего фавна (около 40 см высотой) была обнаружена в Доме Фавна (Помпеи) в 1830 году. Её автор неизвестен, но выполнена она во времена поздней Римской Республики (II в. до н. э.) и, вероятно, является копией эллинистического оригинала. Фигурка сочетает реализм и грацию: римские мастера высоко ценили греческое искусство, и данный фавн — пример так называемого неоаттического стиля, воспроизводящего классические образы. Она поражает тонкостью работы и динамикой позы. Фавны (они же сатиры в греческой традиции) — духи дикой природы, спутники Диониса, и обычно изображались в танце и веселье, что здесь блестяще реализовано бронзолитейщиком.

«Танцующий фавн» (бронза, II в. до н. э., Помпеи)

«Танцующий фавн» запечатлён в лёгкой, радостной позе, что сразу бросается в глаза зрителю, входящему в атрий (в Помпеях копия фигурки стоит на том же месте, где найдена). Молодой фавн обнажён, его мускулистое, но изящное тело выдается вперёд. Одна нога поднята на носок, руки взметнулись вверх — кажется, что существо внезапно застыло в прыжке. Черты лица озорные, на губах — улыбка эйфории. Особого очарования придают детали: в густых кудрях фавна спрятаны маленькие колокольчики, которые звенели при движении, аккомпанируя танцу. Динамика передана через контрапост: вес тела на одной ноге, в то время как другая нога и руки свободно вынесены, создавая ощущение вращения и ритма. Бронза прекрасно сохранила мельчайшие складки венка на голове и фактуру меха (уши фавна заострённые, за спиной — маленький хвост), но главное — ощущение праздника. Позу фигуры современники называют «лёгкой и изящной»: фавн танцует непринуждённо, с полной отдачей радости. Эта жизнеутверждающая маленькая скульптура стала эмблемой дома — не случайно руины назвали Домом Фавна в честь неё. Сегодня оригинал хранится в Национальном музее Неаполя, и ценится как один из лучших образцов античной бронзы, передающих движение.

«Боргезская танцовщица» (рельеф «Танцовщицы Боргезе»)

Это мраморный рельеф II в. н. э. работы анонимного римского скульптора, созданный в неоаттическом стиле. Происходит из собрания Боргезе, в 1807 г. приобретён Наполеоном для Лувра. Композиция известна как «Танцовщицы Боргезе» и представляет собой пять грациозных женских фигур (вероятно, гор — богинь времён года), объединённых в круговом танце на фоне аркады. Стиль рельефа подражает классическому греческому искусству: фигурки вытянуты, драпировки облегают тела и струятся, подчёркивая плавность движений. Искусствоведы относят этот памятник к лучшим образцам неоаттической пластики, где преобладают грация, сдержанность и ритмичная гармония в передаче танца.

На рельефе пятеро девушек танцуют, взявшись за руки, в сопровождении колоннады на заднем плане. Каждая фигура находится в плавном шаге. Полупрозрачные хитоны и гиматии облегают тела танцовщиц, едва спадают с плеч, создавая ощущение движения тканей в такт шагам. Два центральных персонажа повернуты друг к другу и держатся за кисти рук, образуя как бы круг; крайние — в симметричных позах дополняют композицию. Несмотря на статику мрамора, сцена дышит жизнью: наклон голов, поднятые руки и разнонаправленные складки одеяний формируют непрерывный ритмический рисунок по всей длине рельефа. Критики отмечают «грацию и обаяние» этих танцующих фигур: в их плавном шаге нет дикого экстаза, как у менад, но чувствуется музыкальный размер и утончённость древнего хоровода. Скульптор умело сбалансировал повторяющиеся мотивы движений, добившись впечатления спокойного, сдержанного танца богинь, символизирующих циклы времени. Рельеф прекрасно сохранился; в XX веке он вдохновлял многих художников как образец античного танца.

Римская копия менады Скопаса «Дрезденская менада», I в. до н. э.