Цвет в символизме: группа «Наби»

Концепция

Группа «Наби» — это единственная компания художников конца XIX века, которые реально поставили цвет на первое место и сказали: «Всё, хватит быть рабом реальности». Пока другие старались нарисовать мир поточнее, они решили, что краска сама по себе может быть молитвой, воспоминанием, объятием. Морис Дени в 1890 году выдал фразу, от которой у меня до сих пор мурашки: «Картина — это прежде всего плоская поверхность, покрытая красками в определённом порядке». И всё. Этого хватило, чтобы перевернуть всё искусство.

Меня зацепила группа «Наби» потому, что они были первыми, кто решился сказать: «Цвет важнее реальности». В эпоху, когда все ещё соревновались, кто точнее скопирует природу, они вдруг взяли и объявили краску священной. Для меня это как открытие нового языка: до них цвет был просто инструментом, а у «Наби» он стал голосом души. Я до сих пор не могу оторваться от мысли, что одна маленькая деревяшка «Талисмана» изменила всю историю живописи — и сделала это не сюжетом, не техникой, а просто четырьмя смелыми цветовыми пятнами. Это было дерзко, почти богохульно по тем временам, и именно эта дерзость меня покорила.

Для них цвет стал родным языком, на котором можно рассказать про то, что обычно прячется за словами: про тихую радость, про сумерки в душе, про ощущение дома, про рай, который можно построить прямо здесь, из охры и веронеза. В своём исследовании я хочу пройти этот путь вместе с ними — от крошечного «Талисмана» Серюзье, где четыре пятна цвета впервые заговорили громче любого пейзажа, до огромных панно Вюйяра, где цвет становится воздухом, и до поздних картин Боннара, где он уже поёт на весь мир. И главное — показать, как у каждого из них была своя личная «религия цвета»: у одного тихая и домашняя, у другого громкая и вакхическая, у третьего почти литургическая. Мне это безумно интересно, потому что именно здесь цвет впервые стал свободным и живым.

А тема цвета в символизме трогает меня лично, почти физически. Я понял, что «Наби» научили цвет делать то, что я сам всегда хотел, но не мог выразить словами: передавать тишину, тепло рук, запах старого дома, ощущение рая в обычном саду. У Вюйяра цвет обнимает, у Боннара — поёт, у Дени — молится. Когда я смотрю на их картины, у меня внутри что-то откликается: будто я не просто вижу краску, а ощущаю её на коже. Это не про эстетику — это про то, как цвет может стать молитвой и утешением одновременно. И мне захотелось прожить это чувство и передать его дальше.

Биография

Талисман

Всё началось в октябре 1888 года в Бретани. Поль Серюзье провёл один день с Гогеном и вернулся с «Талисманом» — крошечной дощечкой, где лес превратился в четыре чистых пятна: ярко-жёлтое, красное, зелёное и синее. Никаких теней, никакого объёма. Только цвет, который сам по себе стал откровением: жёлтый — свет божественный, синий — вечность, красный — земля, зелёный — надежда. Это был первый раз, когда цвет заговорил вместо сюжета.

Талисман — Поль Серюзье

Когда Серюзье показал эту деревяшку друзьям в Париже, у всех перехватило дыхание: они поняли, что больше никогда не будут рисовать «как раньше». Это был не просто этюд, это был ключ к новой живописи.

Католический вечер

Год-два друзья экспериментировали. В 1890-м Морис Дени написал «Католический вечер» (или «Вечер в сентябре»): женщины в саду под сумеречным небом. Всё окутано розово-фиолетовым светом, который растворяет контуры. Здесь цвет уже молитва: он не показывает вечер, он заставляет его почувствовать как переход души в другое измерение.

Католический вечер (Вечер в сентябре) — Морис Дени

Дени потом вспоминал, что писал эту картину почти в темноте, чтобы свет на холсте был важнее света в комнате. Так родилась его знаменитая фраза про «плоскую поверхность, покрытую красками».

Фотография группы Наби

Кер-Ксавье Руссель, Эдуар Вюйяр, Ромен Колюс и Феликс Валлотон (1899)

В 1891-м они официально стали «Наби». «Талисман» висел в мастерской Рансона как икона. В 1892-м прошла первая групповая выставка, и слово «Наби» появилось в газетах.

Там же впервые прозвучало прозвище Вюйяра — «наби-интим», потому что его картины были тихими и домашними, словно шёпот в сравнении с громкими заявлениями остальных.

Общественный сад

Следующие годы — самый живой период. Эдуар Вюйяр в 1894–1896 годах создаёт огромные панно для гостиных Натансона и Гесселя. Цвет у него — почти ткань: приглушённые охры, серо-зелёные, лиловые перетекают из обоев в платья и обратно. Нет чёткой границы между стеной и садом, между человеком и пространством. Это символизм тишины и уюта: цвет обнимает, укрывает, делает дом священным местом.

Общественный сад — Эдуар Вюйяр

Заказчики были в восторге: когда панно повесили, гости не могли понять, где заканчивается стена и начинается картина — и это было именно то, чего Вюйяр хотел.

Земной рай

Пьер Боннар в эти же годы начинает свои интимистские интерьеры, а после официального конца группы, в 1916–1920 годах, пишет «Индрийский пейзаж» (он же «Земной рай»). Это уже не просто картина — это целая цветовая вселенная. Холм, деревья, река, небо — всё залито чистым, почти нереальным светом: веронез, кадмий жёлтый, розовый, лиловый смешиваются так, что исчезают любые тени. Боннар говорил, что хотел изобразить рай, который он видел каждый день из окна своего дома в Нормандии.

Земной рай — Пьер Боннар

Цвет здесь не описывает природу — он её заменяет. Это последний и самый громкий аккорд набисовского символизма: если «Талисман» был тихим откровением, то «Индрийский пейзаж» — уже ликующий гимн, где краска становится самим Эдемом.

Обнажённая в интерьере

Пьер Боннар доводит цвет до предела: в «Обнажённая в интерьере» 1931 года розово-золотой взрыв превращает тело Марты в чистый свет. Это уже не символ рая — это рай, построенный из красок.

Обнажённая в интерьере — Пьер Боннар

Боннар говорил, что в старости ему наконец разрешили «кричать цветом», и он кричал так, что стены дрожали.

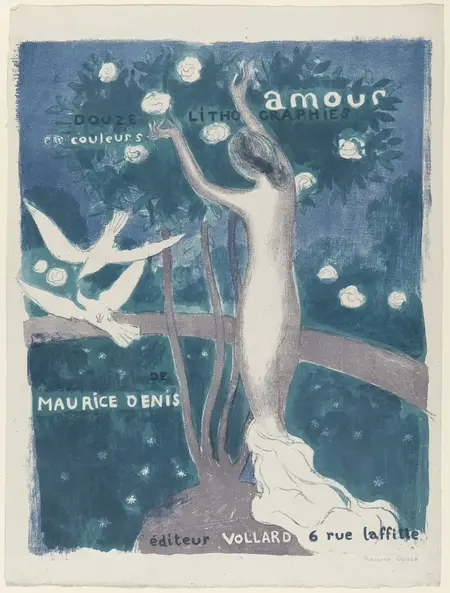

Альбом «Любовь»

Морис Дени в 1898–1899 годах выпускает альбом литографий «Любовь»: двенадцать листов, где любовь проходит все стадии, и каждая стадия — новый цветовой аккорд. От нежно-голубого весеннего поцелуя до трагического фиолетового расставания. Цвет здесь — поэма, которую не нужно читать словами.

Весна — Морис Дени \ Любовь — Морис Дени

Он подарил этот альбом своей невесте Марте, и каждая панель была как письмо, написанное вместо слов красками.

Танец нимф

Танец нимф — Кер-Ксавье Руссель

Кер-Ксавье Руссель уходит в мифологию: его «Танец нимф» и «Триумф Вакха» — это вакхические зелёные, карминовые и золотые, где цвет празднует сам себя. Символизм вечного лета, вечного вина, вечной жизни.

Триумф Вакха

Триумф Вакха — Кер-Ксавье Руссель

Руссель был единственным, кто позволял себе «пьяный» цвет — и в группе его за это любили и немного побаивались.

Оммаж Сезанну

К 1899-му стало ясно, что вместе им уже тесно. Последняя групповая выставка у Дюран-Рюэ прошла спокойно. А в 1900-м Дени написал «Оммаж Сезанну»: почти все «наби» стоят вокруг натюрморта Сезанна. Цвета на картине уже разные — каждый принёс свой, но вместе они всё ещё звучат как один последний аккорд. Это был финальный поклон.

Оммаж Сезанну — Морис Дени

После этой картины они больше никогда не собирались все вместе. Группа просто растворилась, как вечерний свет в картинах Дени.

Так за двенадцать лет, от четырёх пятен на крышке сигарной коробки до большого группового портрета, цвет прошёл путь от радикального манифеста до тихого прощания — и стал самым настоящим пророком.

И хотя официально «Наби» закончились в 1900-м, их цвет продолжает жить в каждом, кто когда-либо почувствовал, что краска может быть сильнее слов.

Заключение

Цвет в символизме «Наби» изменил не только то, как мы смотрим на их картины, но и само наше понимание того, чем может быть живопись. До них зритель привык спрашивать: «Что изображено?» После них главный вопрос стал: «Что я чувствую?»

Именно благодаря цвету картины «Наби» не стареют. В них почти нет сюжета, который можно пересказать, нет драматических жестов и эффектных поз — и при этом они действуют сильнее многих «больших» исторических полотен. Вюйяр может показать женщину, которая просто стоит у окна, но его приглушённые охры и лиловые тени заставляют нас почувствовать запах старого дома и тепло рук. Боннар в поздних работах заливает холст золотом и розовым — и вдруг обычная ванная превращается в рай. Дени пишет двух влюблённых под деревом, и нежно-голубой аккорд звучит как тихая молитва о счастье. Даже спустя сто с лишним лет это работает: цвет обходит разум и идёт прямо в сердце.

Именно поэтому «Наби» до сих пор воспринимаются не как исторический эпизод между импрессионизмом и фовизмом, а как живое явление. Их цвет оказался сильнее времени. Он не кричит, как у фовистов, и не анализирует, как у кубистов — он просто есть, и этого достаточно. Он учит нас видеть не вещи, а настроение света, не лица, а их тепло, не пространство, а его дыхание.

В итоге группа, которая просуществовала всего двенадцать лет и никогда не была громкой, сумела сделать цвет главным героем искусства XX века. Потому что после «Наби» стало понятно: если краска умеет молиться, любить и обнимать — значит, она живая. И пока мы это чувствуем, «пророки» всё ещё среди нас.

Все картины взяты с сайта — https://artchive.ru/encyclopedia