Сравнение мемориалов Первой и Второй мировых войн в Югославии

1. Концепция

Последствия двух мировых войн легли тяжёлым бременем на весь мир. Особенно ярко эти разрушительные конфликты отразились на Европе, выступавшей центром театров обеих войн. Как и другие регионы Европа после Первой мировой войны перенесла на себе голод, Великую депрессию, конфликты, продолжавшиеся на протяжении всего межвоенного периода. Из-за многочисленных причин таких как: бездействие Лиги Наций, неверная политика Франции и Британии по отношению к версальскому договору и т. д. другой более кровопролитный конфликт был развязан на территории европейских государств. Первая половина двадцатого века была временем сильных перемен. Волнение масс, а также иные факторы, например, крах экономики и нужда в смене строя, приводили к социальным реформам и революциям. Люди, ощутившие на себе ужас Первой мировой войны, принимали антимилитаристскую позицию, как например, писатель Джон Р. Р. Толкин. Однако второй конфликт случился, меньше чем через 20 лет после окончания предыдущей войны, захлестнувшей почти весь мир.

Последствия Второй мировой войны также были катастрофическими для всего мира. Этот конфликт сильно изменил геополитическую карту всего мира. А сразу же после его окончания две сверхдержавы вступили в длительную конфронтацию, которая разделила мир на два лагеря и привела к ещё большим жертвам во время прокси-войн между сторонниками СССР и США.

Однако XX-ый век также ознаменован сильными идеологическими переменами. Мир постепенно отходил от устоявшихся норм, люди приходили к чему-то новому. Прогресс как социальный, так и технологический не стоял на месте и несмотря на все беды, обрушившиеся на человечество того времени, люди стремились построить утопический мир. На месте разрушенных городов возводились новые, а утраченные памятники стремились восстановить.

Архитектура была неотъемлемой частью этого процесса. Люди пытались перенести свои идеалы в плоскость пространства в котором жили и находились каждый день. Первичные идеалы молодой советской страны видны в партийном поощрении современного и нового для того времени авангарда и в приходе на его место сталинского ампира, сопряжённого с последующим советским реализмом и брутализмом, ознаменовавших иные взгляды страны. Все изменения устройства общества выражаются во многом в том, как это общество создаёт своё материальное окружение.

Объектом визуального исследования выступают посвящённые жертвам мировых войн скульптуры и мемориалы Восточной Европы, построенные в период между войнами (прибл. 1919–1939) и в период после окончания Второй мировой войны вплоть до начала XXI-го века. Основным пластом обозреваемых культурных памятников являются скульптуры и мемориалы Югославии, данное визуальное исследование сравнивает их с памятниками и предметами искусства Восточной и Центральной Европы того же временного периода.

2. Мемориалы Первой мировой войны

Памятники, возведённые после Первой мировой войны были выполнены в стиле art deco (ар-деко) и представляли из себя монументальные по своему образу фигуры людей. Важно отметить, что такие памятники хоть и не изображали конкретных личностей, а были обобщением образа, аллюзией, их фигуры были весьма конкретны. Франция изображена как женщина, устремлённая вперёд, а победитель, олицетворяющий защитников Родины, походит на образ героя древности.

Памятник победителю расположен на высокой колонне в верхнем городе белградской крепости, на памятнике изображён нагой мужчина, держащий в одной руке меч, а в другой руке сокола — символы войны и мира соответственно. Победитель повёрнут к городу спиной и располагается на самой высокой точке Белграда, при помощи чего создаётся образ непоколебимого защитника города.

Победник (победитель), Белград, Сербия, Иван Мештрович, 1913 г. (выполнена в 1913 году, установлена в 1928 году)

Победник (победитель), Белград, Сербия, Иван Мештрович, 1913 г. (выполнена в 1913 году, установлена в 1928 году)

Памятник Благодарности Франции, Белград, Сербия, Иван Мештрович, 1930

Памятник «Благодарность Франции» считается первым памятником, восхвалявший какую-либо страну, воздвигнутый не на территории этой страны. Он также является образцом ар-деко. Сильная фигура аллегории Франции устремлена вперёд, руки женщины расположены как-бы готовясь к действию. Вся скульптура наполнена импульсом и решительностью.

Памятник Благодарности Франции, Белград, Сербия, Иван Мештрович, 1930

«Свобода, ведущая народ», Э. Делакруа, 1830

Мемориальный склеп защитников Белграда, Milan Đ. Radosavljević, 1926 г.

Памятники межвоенного периода создавались с намерением, что их будут рассматривать с одной конкретной стороны. Так например, «Победитель» стоит спиной к городу, а его взгляд направлен в сторону бывшей территории Османской империи (с которой Сербия воевала в союзе с Черногорией, Грецией и Болгарией незадолго до начала Первой мировой войны), что в совокупности с его позой предполагает рассмотрение этого памятника с лицевой стороны.

1. Мемориальный склеп защитников Белграда, Milan Đ. Radosavljević, 1926 г. 2. Стелла на кладбище шестого гусарского полка венгерской армии, Залаэгерсег, Венгрия, Boldizsár Marton, 1922 г.

На примере двух мемориалов, изображённых выше, видно, что ещё одним часто встречающимся мотивом в памятниках межвоенного периода являются национальные символы. В случае мемориального склепа это двуглавый орёл — символ Сербии, а в случае мемориальной стелы на Венгерском кладбище это птица Турул — частый образ в фольклоре Венгерских народов, а также символ этого народа и страны. Изображение национальной символики является следствием развития патриотических мировоззрений среди народов Европы, как заключительный этап процесса формирования понятия национальности и национализма. Поэтому на монументе склепа защитников Белграда виден бравый герой, держащий ружьё и флаг, как символы решимости защищать родину, а у основания постамента лежит на спине орёл, как символ зла. По такой же причине на стеле с именами гусар изображена Турул, как символ того, что сыны отечества охраняются покровителем нации.

Памятник Неизвестному герою, Белград, Сербия, Иван Мештрович, 1938 г.

Изображение национальных символов также можно увидеть на памятнике Неизвестному герою в Белграде. У врат кенотафа стоят высокие статуи, на них изображены люди в традиционных сербских нарядах. Их массивные фигуры охраняют покой неизвестного героя. Образ также подчёркнут дорогой, ведущей к памятнику, и постаменту, на котором расположен склеп. Длинная дорога к месту расположения памятника, а также лестничный пролёт отделяющий дорогу от массивной возвышенной площадки памятника выделяют сакральность и значение монумента.

Памятник Неизвестному герою, Белград, Сербия, Иван Мештрович, 1938 г.

Как видно из выше перечисленных примеров, памятники памяти Первой мировой войны монументальны. В них центричен образ человека, предстающий аллегорией на народ, веру или страну. Этим памятникам присущ помпезный утверждающий вид, в котором ярко прослеживаются уникальные элементы народов, создавших тот или иной памятник. Будь то сербский орёл, изображённый победителем или спутником победителя, или статуя «Благодарность Франции», которая пластическим исполнением напоминает пластику движений на картине Э. Делакруа «Свобода, ведущая народ».

3. Исторический контекст послевоенного времени в Югославии

При рассмотрении послевоенного периода в истории Балканского полуострова в культурологическом ключе особый интерес представляют памятники Югославии, построенные во время правления КПЮ и получившие название «Spomenik», которое произошло от Сербского «споменик» и в переводе означает — памятник. Эти монументы возводились в период расцвета социалистического движения в Югославии. Они имеют тесную связь как с историей регионов балканского полуострова, так и с идеалами новой социалистической федерации, сформировавшейся по окончании Второй мировой войны.

Основанием для рассмотрения именно этих памятников является их культурное значение. Данные мемориалы вобрали в себя советский реализм, а затем отошли к абстрактному экспрессионизму. Сильное изменение стилевой направленности этих памятников связано с политикой Социалистической Федеративной Республики Югославия (далее СФРЮ). Также аспектом, заслуживающим внимание, выступает культурное влияние, которое Югославия получила от обоих блоков холодной войны. Балканская республика в разные периоды своего существования заимствовало идеи как у Советского Союза, так и у западного блока, однако невозможно утверждать, что СФРЮ относилось к одной из сторон конфликта. Эта нейтральность, сохранённая государством под руководством Иосипа Брозо Тито, почти уникальна, так как остальные страны (тем более европейские) в период противостояния между США и СССР приняли (либо были вынуждены принять) сторону одного из блоков. С культурной точки зрения такая позиция молодой страны даёт обширную почву для анализа визуального языка предметов искусства, созданных в ней.

Мемориалы памяти жертв войн в Восточной Европе представлены в широком разнообразии средств экспрессии, так как они выражают хоть и сходные непередаваемые чувства людей, прошедших через эту катастрофу, но эти чувства изображены через призму как социального строя той или иной территории, так и через исторический контекст, сопутствующий возведению конкретного памятника.

Политика Югославии заключалась в словах, повторяемых И. Б. Тито — президентом республики, в конце каждой своей речи, «Bratstvo i jedinstvo» (Братство и единство). Такая позиция социал. партии, стоявшей во главе страны, состоявшей из множества разных народов, недавно враждовавших друг с другом, придерживаясь разных сторон конфликта, была выбрана для того, чтобы интегрировать различные группы населения в одну социалистическую державу.

Надпись «Надо беречь братство и единство, как зеницу ока» на доме, разрушенном в ходе Югославских войн, Мостар, Босния и Герцеговина

Перед молодой страной (старой страной, но с новым социальным строем) стояла задача увековечить память о недавних страшных событиях, но так, чтобы не вызвать новые межнациональные и межгрупповые розни между разными народами республики и разными группами, за несколько лет до этого воевавшими по разные стороны баррикад. Тито пытался «успокоить» возможные конфликты между бывшими коллаборационистами и социалистическими партизанскими силами.

4. Мемориалы Второй мировой войны

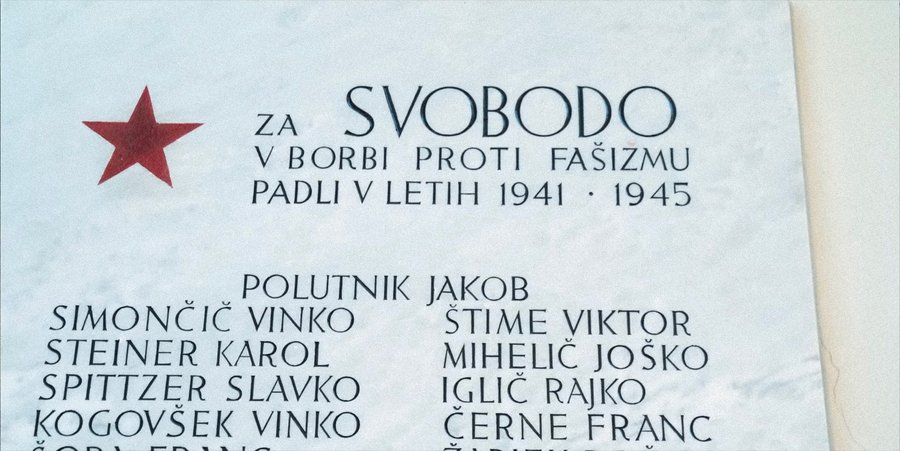

Мемориальная табличка

Изначально памятники, которые возводили на территории Югославии, были представлены в виде настенных табличек, которые были установлены силами местных жителей для увековечивания местных героев и жертв.

Мемориальная табличка, Любляна, Словения

Когда государство окрепло и вопрос о сохранении памяти о жертвах Народно-освободительной войны Югославии, а также о культурной пропаганде идеологии партии стал главенствующим Тито и его приблежённые смотрели на СССР как на образец для подражания. Крупная социалистическая держава в лице Советского Союза служила примером для подражания. Поэтому в конце 40-х, начале 50-х в скульптуре Югославии превалировал социалистический реализм.

Памятник изгнанным, Любляна, Словения, Смерду Франчишек, 1953 г.

Когда государство окрепло и вопрос о сохранении памяти о жертвах Народно-освободительной войны Югославии, а также о культурной пропаганде идеологии партии стал главенствующим Тито и его приближенные смотрели на СССР как на образец для подражания. Крупная социалистическая держава в лице Советского Союза служила примером для подражания. Однако отношения между двумя государствами ухудшились из-за разногласия между позициями И. В. Сталина и И. Б. Тито — главами государств. Постепенное ухудшение дипломатических отношений между СССР и СФРЮ не искоренили социалистический реализм в искусстве Югославии. Этот стиль можно часто встретить в искусстве страны и после разлада между державами. Однако к середине 50-х годов Югославия выработала совершенно новый, уникальный визуальный язык, который почти был почти полностью противопоставлен реализму. Также стоит отметить, что в некоторых случаях встречались более поздние примеры социалистического реализма и его смешения с абстрактно-футуристичным стилем Югославии (прим. Памятник партизанам в Приеполе, Сербия и Памятник батальону им. И. Цанкара в Дражгоше, Словения).

Монумент «Крылья чайки», Подгора, Хорватия, Rajko Radović, 1962 г.

Монумент бойцам, павшим в Народно-освободительной войне Югославии (Монумент на холме свободы), Илирска-Бистрица, Словения, Янез Линасси, Živa Baraga, 1965 г.

Монумент бойцам, павшим в Народно-освободительной войне Югославии (Монумент на холме свободы), Илирска-Бистрица, Словения, Янез Линасси, Živa Baraga, 1965 г.

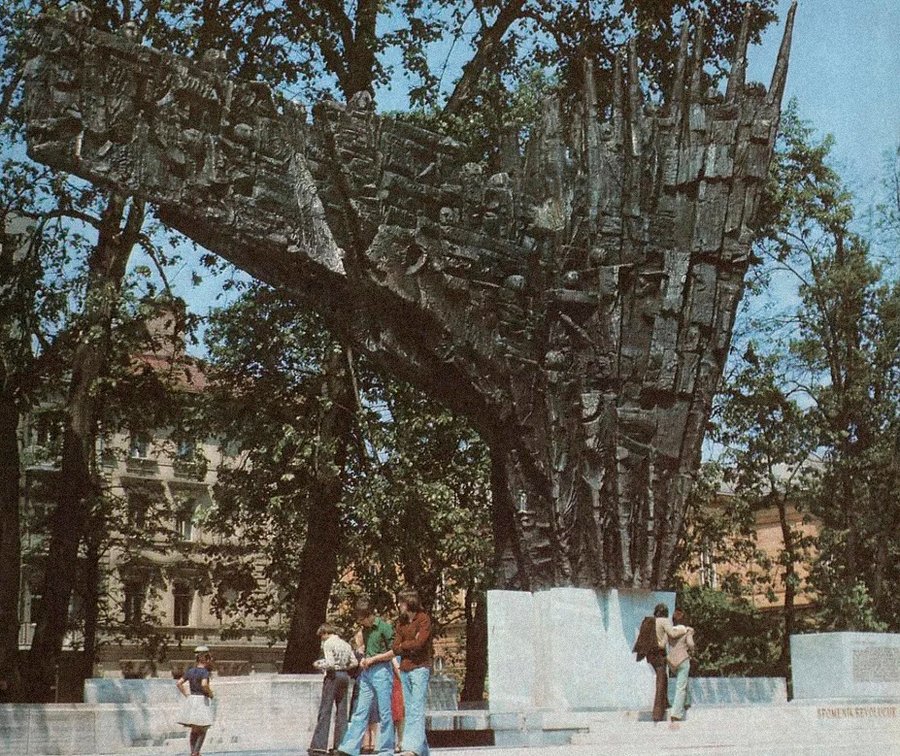

Визуальный стиль этих монументов представляет из себя смесь абстракционизма, экспрессионизма и брутализма. Большинство из них сделаны из бетона и находятся посреди природы. Контраст между пластическими фигурами и пейзажем, в котором они находятся играет важную роль в их восприятии. Многие из них пластически используют мотив противопоставления (Монумент революции людей Мославины, монумент революции в Макарске).

Монумент революции людей Мославины, Подгарич, Хорватия, Душан Джамоня, Владимир Величкович, 1967 г.

Монумент революции людей Мославины, Подгарич, Хорватия, Душан Джамоня, Владимир Величкович, 1967 г.

Снимок памятника партизанам (альбом «Югославия» 1968 г.), Приеполе, Сербия

Большинство монументов и памятников символизируют революцию, подвиги партизан или социалистическую партию и её идеологию. Памятник сербским партизанам на горе Карамай изображён в виде пятиконечной звезды, которую можно найти на символике и флаге Югославии, памятнику также придают и другие символические трактовки, например, пять остроконечных элементов можно рассматривать как аллюзию на пять пальцев на руке рабочего. Он изображён абстрактно и футуристично. Пластически каждая часть скульптуры как будто имеет всего одну точку опоры, но не соприкасается с другими элементами памятника. Такой футуристический подход к визуальному языку скульптур был выбран как решение для экспрессии надежд на будущее, построенное в единстве многих народов.

Монумент сербским партизанам, Кармай, Сербия, Vojin Stojić, 1971 г.

Монумент сербским партизанам, Кармай, Сербия, Vojin Stojić, 1971 г.

Монумент сербским партизанам, Кармай, Сербия, Vojin Stojić, 1971 г.

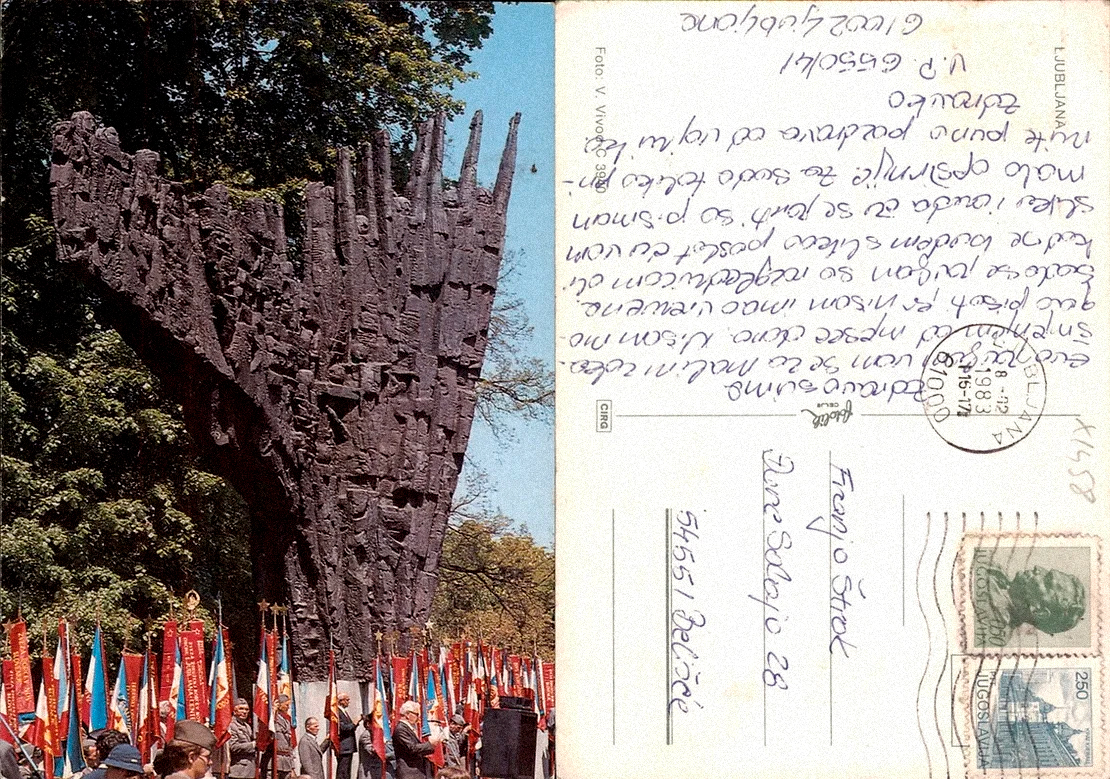

Памятник революции, Любляна, Словения, Drago Tršar, 1975 г. (1. архивная фотография 1970-е, 2. Открытка 1970-е)

Бетонные конструкции памятников являются их отличительной чертой. Выполненные массивными блоками, они создают композицию памятника. Также часто используются скульптуры людей, выполненные из металла (как видно на примере памятника батальону им. И. Цанкара и монумента Батинской битвы). Контраст металла и бетона выделяют фигуры людей, выполненные в стиле советского реализма (однако в более поздних примерах изображения фигур партизан они изображены в более абстрактном стиле).

Памятник батальону им. И. Цанкара в Дражгоше, Словения, Борис Кобе, Стоян Батич, Иве Субич, 1976 г.

Памятник батальону им. И. Цанкара в Дражгоше, Словения, Борис Кобе, Стоян Батич, Иве Субич, 1976 г. (архивная фотография, 1980-е)

Памятник батальону им. И. Цанкара в Дражгоше, Словения, Борис Кобе, Стоян Батич, Иве Субич, 1976 г. (архивная фотография, 1980-е)

Монумент Батинской битвы, Батина, Хорватия, А. Аугустинчич, 1947 г.

Музей Батинской битвы (1944), с. Батина, Сербия, Milorad & Mirijana Berbakov, 1981 г.

Проект музея Батинской битвы (1944), Milorad & Mirijana Berbakov, 1974 г.

Музей Батинской битвы (1944), с. Батина, Сербия, Milorad & Mirijana Berbakov, 1981 г.

Spomen-dom, Колашин, Черногория, Марко Мьёшич, 1975 г.

Монумент революции, Макарска, Хорватия, Šime Vulas, 1974 г.

Мавзолей борьбы и победы, Чачак, Сербия, Богдан Богданович, 1980 г.

Монумент битвы при горе Мали Ровт, Мали Ровт, Словения, Nande Jocif, 1982 г.

Как уже было сказано ранее, перед КПЮ стояла непростая задача — объединить под одним государственным строем недавно враждовавшие группировки и народы, которые осозновали свою национальную идентичность. Для того, чтобы постараться пресечь межнациональную и межгрупповую рознь, И. Б. Тито и его приближённые избрали новый необычный визуальный язык, который вобрал в себя социалистический реализм и абстрактный экспрессионизм. Это смешение можно рассматривать как производное от двух полярностей, так как оба элемента эта стиля произошли от стран восточного и западного блоков соответственно. При жизни И. Б. Тито КПЮ следовало принципу «Братства и единства», поэтому и памятники создавались в таком ключе, который старался не вызвать болезненные воспоминания у жертв этой трагедии, и не побудить бывших коллаборационистов к агрессии. Несмотря на то, что впоследствии ужасные события повторились вновь, а принцип «Братства и единства» померк сразу же после смерти И. Б. Тито, Югославия просуществовала несколько десятков лет без глобальных военных конфликтов.

Монумент «Цветок», расположенный на месте крупнейшего лагеря смерти коллаборационистов оси группировки хорватских усташей на территории Хорватии, можно считать самым прямым высказыванием этого югославского стиля. Скульптура представляет из себя бутон цветка и его корни, вросшие в землю. У основания монумента в стебле цветка находится зал. По словам создателя монумента — скульптора Богдана Богдановича, цветок разделён на две части. Нижняя — корни и крипта цветка говорят о жертвах этого места, а верхняя — о «свете жизни», о новой жизни.

Заключение

Память об этих катастрофах двадцатого века должна сохраняться в общественном сознании. Она должна быть увековечена в камне, а общество должно сохранять эти памятники как дань уважения жертве, которую принесло всё человечество. Мемориалы Югославии, существующие как память о жертвах и доблести людей во время Второй мировой войны, уникальны своим языком. Как уже было сказано выше, эти памятники были направлены на воплощение почти что невыполнимой задачи — примирения людей и народов, которые «ещё вчера» воевали друг с другом. Югославия не была построена без крови. Партизанские силы также совершали преступления против человечности по отношению коллаборационистам. Десятки тысяч сторонников сил оси были вырезаны на границе Словении в мае 1945-го года. И в сотни раз больше неповинных людей было убито в лагерях смерти по всей Европе. Но когда закончились бои людям, пострадавшим от бесчеловечных преступлений фашистов, и тем, кто совершал эти военные преступления на стороне немецких оккупантов, пришлось жить бок о бок.

Колоссальные человеческие жертвы, памятники призывающие к миру, к искоренению агрессии и усилия людей, переживших кошмар мировых войн, не смогли остановить Югославию от кровопролитных войн на рубеже тысячелетий, спустя меньше сорока лет после окончания Второй мировой войны. В наше время лишь маленькая часть этих скульптур поддерживается государствами и реставрируется. Многие из них были уничтожены во время балканских войн как попытка вычеркнуть из истории страны период коммунистического строя или смысл стоящий за этими памятниками.

Такой уникальный визуальный язык в скульптуре был выработан в силу уникальных обстоятельств, при которых на Балканском полуострове возникло государство, которое попыталось объединить разные народы и группы под одним флагом. Споменики рассказывают об ужасах войны и о надежде на светлое будущее иносказательным языком. Эта уникальность использования абстрактной формы, способной передать память без слов и прямых образов, делает их уникальными примерами социальной архитектуры.

Keith Lowe. Prisoners of History. — 2020. с. 132-141. (https://www.docdroid.net/SxOIrag/prisoners-of-history-keith-lowe-pdf#page=141)

Marija Đorđević and Stefan Krankenhagen.“Use Me, When Needed Again»: Performing Heritage at Monuments of the Yugoslav Era. (https://www.uni-hildesheim.de/media/fb2/medien_theater/Downloads/Dordevic_Krankenhagen_Use_me__when_needed_again_2023.pdf)

Nenad Lajbenšperger. WWII monument in Yugoslavia in the printed media. — 2020. (https://www.researchgate.net/publication/350434664_WWII_MONUMENTS_IN_YUGOSLAVIA_IN_THE_PRINTED_MEDIA_BOOKS_TOURIST_GUIDES_AND_A_STICKER_ALBUM_-_POPULARIZATION_AND_PROPAGANDA)

DALIBOR PRANČEVIĆ. Ivan Meštrović and the First World War: An Artist’s Path from Emigrant Activism to State Commissions (https://www.mg-lj.si/media/4efbfeb7f8/30ta%20zlozenka%20A5_ang-FIN.pdf)