«Зазор между реальностью и культурой» Интервью с Василием Пиндюриным

Проект Littorea Василия Пиндюрина занял I место в конкурсе журнала «Отпечаток». Редакция поговорила с Василием о процессе работы над проектами, роли исследования в художественной практике и о связи темных теорий и фотографии.

Василий Пиндюрин (р. 1984) — фотограф, художник работающий с исторической и личной памятью, постпамятью через человеческую идентичность и личную травму. Ранее жил и работал в Благовещенске Амурской области, первые два проекта выполнены там. Сейчас живет и работает в Санкт Петербурге.

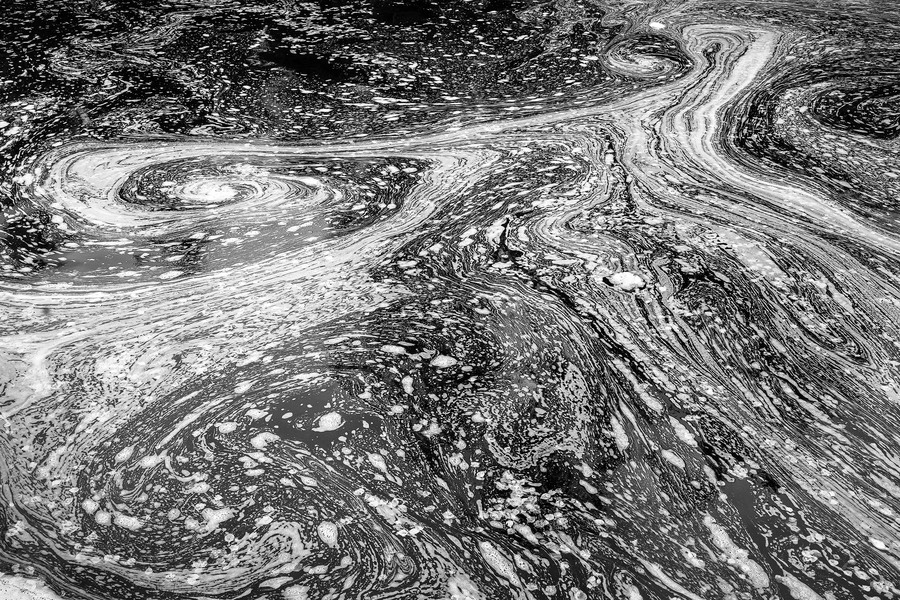

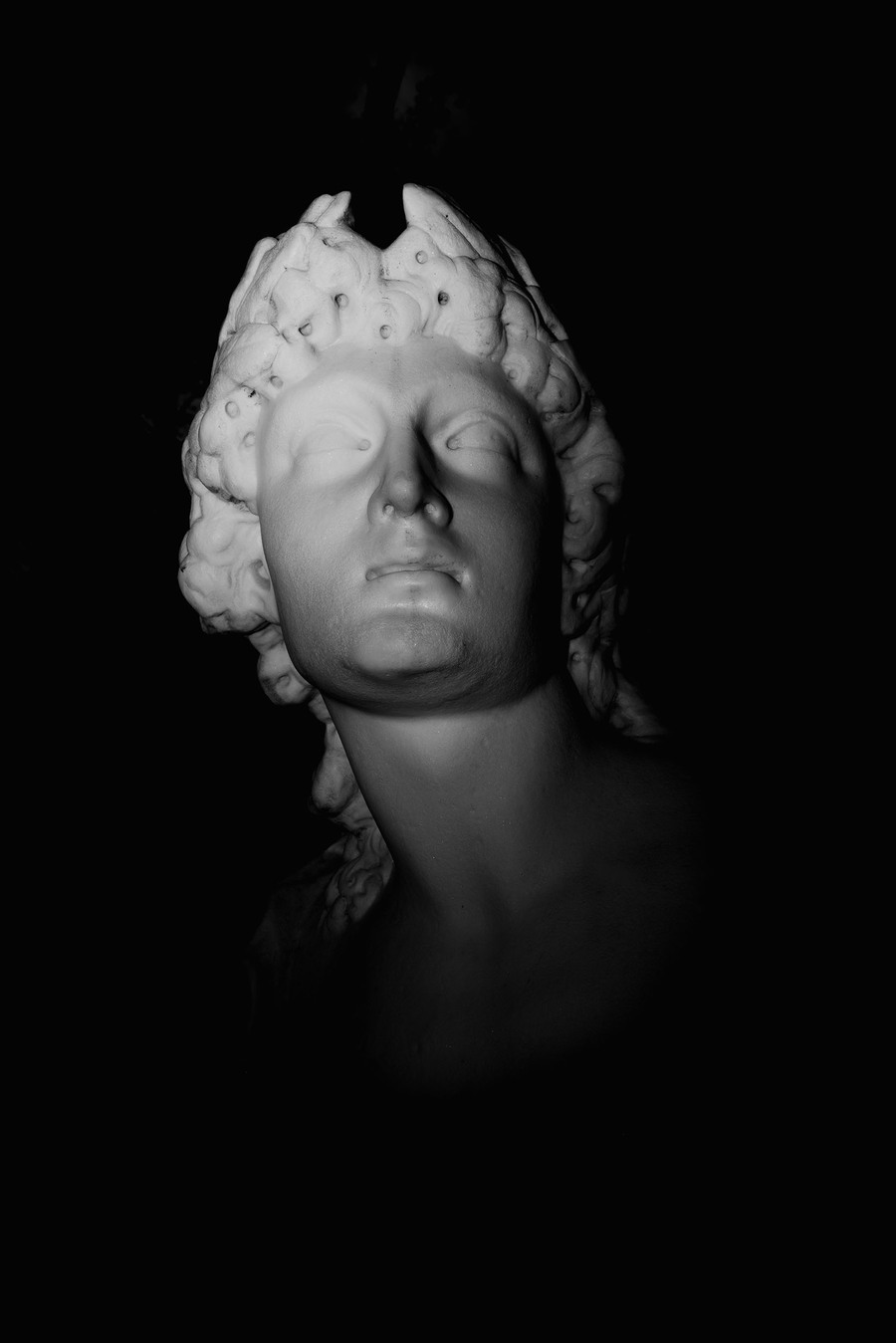

Василий Пиндюрин, из проекта Littorea

Василий, здравствуйте! Мы всей редакцией хотим поздравить вас с победой в конкурсе! Для начала мы хотели бы попросить вас рассказать о себе в биографическом ракурсе. Что из детства, ранних впечатлений или из юности кажется для вас важным, формирующим и остается значимым для сегодняшней практики.

Я родился в маленьком поселке на севере Амурской области и прожил там до 16 лет. Был очень близок к природе. Мой отец — охотник, он передал мне некоторое трепетное отношение к окружающему миру. Это отношение к природе, её познанию у меня сохраняется до сих пор. Еще я люблю древнегреческую мифологию, это тоже пошло у меня от отца. Он довольно много читал в моём детстве классических литературных произведений.

Читал вам вслух?

Нет, сам по себе. Он специфический человек. И это история отдельного проекта, который я сейчас делаю. Но все-таки он сильно повлиял на меня в плане становления. До 16 лет я прожил в маленьком поселке Уруша Амурской области, учился в обычной школе, любил рисовать. Потом я неожиданно увлекся компьютерами, выучился на инженера информационных технологий, переехал в город побольше, в Благовещенск. Жил там, женился, работал по специальности около 10 лет. Параллельно, где-то в 2005–2007 году году я начал немного заниматься фотографией. Это было скорее хобби, но потом оно стало дополнительным заработком, получалось делать и коммерческие съемки: и портреты, и свадьбы. В поле современной фотографии я оказался примерно в 2015–2016 году, в тому моменту мне уже изрядно надоела коммерческая фотография. К этому времени у меня уже была своя студия с оборудованием, и я даже немного преподавал там для начинающих фотографов.

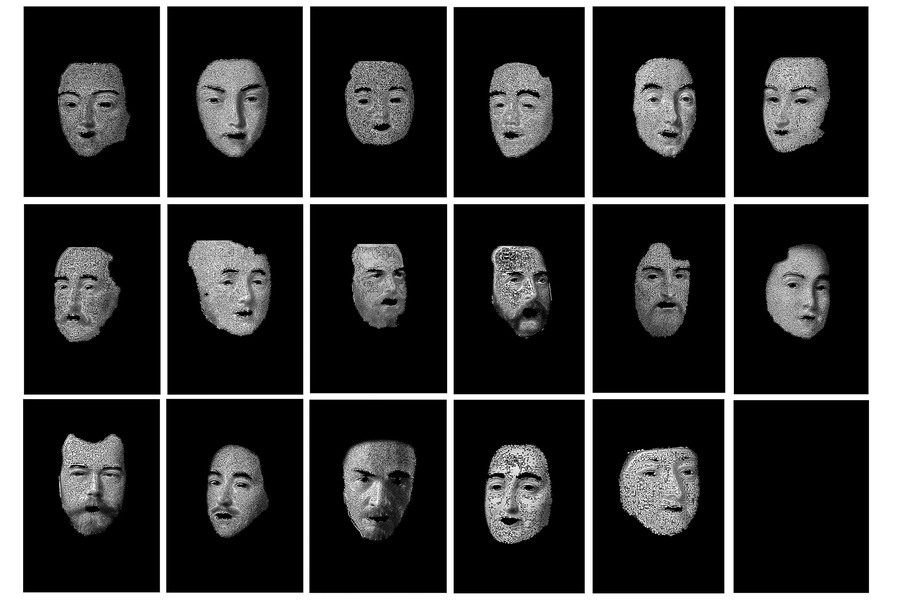

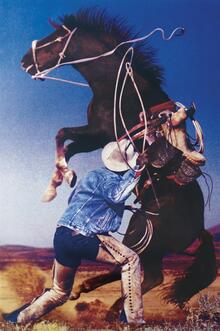

Василий Пиндюрин, из проекта SPCMN. Third life

Когда я заинтересовался современной фотографией, побывал на фестивале PhotoVisa в Краснодаре в 2018 году. Там я познакомился с разными людьми, потом меня пригласили с выставкой в Петербург, это была галерея Zerno. Там я выставлял свой первый персональный проект про космонавта SPCMN: Third Life (zerno.gallery). И после этого мы решили с семьей переехать в Петербург, это было в 2019 году. Весной 2020-го началась пандемия. В 2019 году я попал на фестиваль «Присутствие» Фотодепартамента, участвовал в групповой выставке. Параллельно я учился в школе Докдокдок на курсе у Феодоры Каплан. А дальше ушёл в свободное плавание. Потому что в какой-то момент я понял, что надо самостоятельно искать свою траекторию развития, не привязываться к школе, потому что это чревато чрезмерным влиянием.

Проект SPCMN. Third life в экспозиции галереи Zerno

Получается, в тот момент, ваша практика, разделилась: с одной стороны была коммерческая работа, с другой стороны — явный интерес к более художественной проектной фотографии. Можете рассказать, с чего начался интерес к художественной фотографии? Какой был поворот?

Ну, я бы сказал, что поворот был постепенным. Понемногу я начинал думать о художественной фотографии: еще до поездки на PhotoVisa, я занимался с краснодарскими преподавателями Еленой Суховеевой и Виктором Хмелем в «Школе Новой Фотографии». Я смотрел работы Ильи Рашапа, у него был свой блог в ЖЖ. В какой-то момент он объявил о знакомстве с краснодарскими преподавателями. Мне всегда интересно что-то новое, сейчас думаю, что это моя постоянная мотивация, постоянно искать новые подходы и источники информации, чтобы расти.

Какой проекты был первым в поле художественной фотографии?

Первый проект был про полуразрушенные постсоветские постройки Изменённая красота (Photovisa 2018). Я снимал его окрестностях Благовещенска. С этой работой я поехал в Краснодар, участвовал в групповой выставке. Потом я его привез обратно в Благовещенск, и пытался у себя в студии выставлять. Но столкнулся с тем, что у местных зрителей работа не вызывала никакого интереса. Может быть, мне не хватило таланта, чтобы рассказывать про современную фотографию, объяснить свои идеи, возможно не хватило еще и терпения, но в тот момент я понял, что мне нужно ехать дальше, искать аудиторию и среду. И мы с семьей решили переехать в Петербург.

Василий Пиндюрин, из проекта SPCMN. Third life

То есть решение о переезде было принято еще и потому, что вы поняли, что среда не питательная и не вполне восприимчивая?

Да, в тот момент у меня было меньше уверенности, чем сейчас, и знаний меньше, конечно. Мне хотелось развиваться в фотосреде, сообществе, и найти свою аудиторию. В Благовещенске не было для этого возможностей, хотя существует, например, резиденция Заря, но это, наверное, единственная на весь Дальний Восток такая более-менее известная институция. Хотя Дальний Восток по размерам как Центральная Россия.

Над чем вы работаете сейчас, Василий?

Сейчас я заканчиваю книгу, которую на самом деле я делал параллельно с проектом Littorea. Книга про моего деда, довольно личный проект. Моя работа началась давно, с разговоров с отцом, выяснением подробностей нашей семейной жизни, но проект не складывался во что-то сформулированное, я работал над ним параллельно с другими идеями. И сейчас мне очень важно закончить работу. Я уже на стадии, завершения, надеюсь.

Параллельно меня интересуют более концептуальные проекты и вещи. Связь живописи с фотографией и историей. Много думаю и интересуюсь тёмными теориями и тем, как фотография и ее понимание могут быть связаны с этим. Пока для меня это загадка, но интерес есть, и я читаю работы Грэма Хармана, Тимоти Мортона и Бена Вударда («Динамика слизи»). Недавно начал читать книгу про ужас — «Weird-реализм: Лавкрафт и философия» Грэма Хармана. Я ищу в этих книгах, в современной философии новое понимание мира. Мне интересно думать о том, что например, Говард Лавкрафт детально описал свою вселенную словами, но до сих пор никто не может ее толком представить визуально. В общем меня волнуют сейчас разные странности. (смеется)

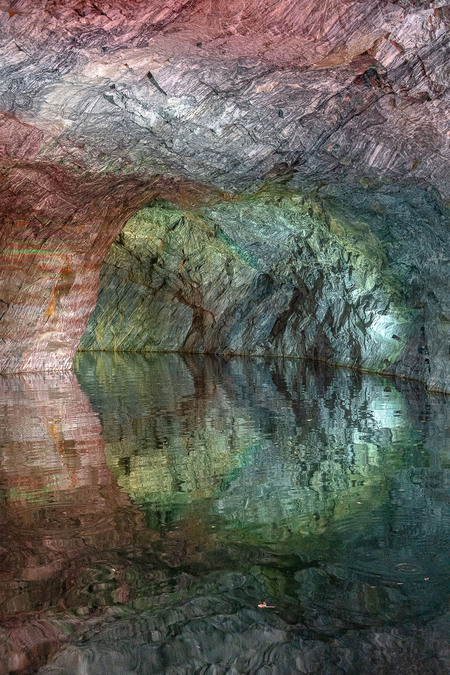

Василий Пиндюрин, из проекта «59°57’10.0″N 30°13’12.7″E»

А откуда возник интерес к этим странностям?

Изначально нас знакомили с некоторыми книгами в школе Докдокдок. Дальше я продолжал изучать самостоятельно, мне стало интересно. Люблю читать и слушать Дмитрия Хаустова.

Василий Пиндюрин, из проекта Littorea

Василий, вы можете рассказать, как это относится к фотографии?

Сейчас я и сам это ищу: связь темных теорий и фотографии, как эта философия сможет дополнить мое понимание медиума. Наверное, сразу ясно сформулировать не получится, но для меня эта связь скорее из области перепридумывания реальности или нереальности, конструирование, возможно. Мне кажется, объектно-ориентированная онтология проливает свет на зазор, который существует между реальностью и всей человеческой культурой. Когда что-то пытаешься описать, но не хватает ни визуального, ни текста.

Василий Пиндюрин, из проекта Littorea

Раз речь зашла об этом, кажется, интересно поговорить про методы съемки. Как вы ищете приемы, подходы для конструирования образа и дальше сбора всей серии? Как вы понимаете, какой материал вам нужен для того, чтобы воплотить вашу мысль?

Бывают разные стратегии: я не ограничиваю себя каким-то определенным методом. Если у меня есть какая-то идея, я, могу просто пойти и следовать идее. Взять камеру и снять то, что меня интересует, с разных сторон или найти какие-то точки, куда мне надо поехать, тоже поснимать. Это можно назвать прямой фотографией. Но одновременно с этим, идет процесс накопления информации: даже снимая я собираю какие-то сведения об объекте и дальше может начаться более постановочный что ли тип съемки. Я могу взять с собой с локации какие-то артефакты, потом уже дома собрать из них что-то вроде инсталляции, сделать натюрморт, но при этом я стараюсь их сделать подверженными разрушению, влиянию времени. Если становится уместно и необходимо, я могу сконструировать какие-то образы с людьми. В общем это нелинейный и довольно непредсказуемый процесс. Постоянно хочется что-то менять, добавлять или убирать.

Василий Пиндюрин, из проекта Littorea

Это всегда очень интересно, понять логику действия автора: когда вы делаете многослойный проект, в котором не только прямая съемка, но и определенный поиск другой формы, как вы понимаете, что материала для проекта хватает? Как становится ясно, что материал достаточно описывает тот круг вещей, которые вы хотели показать. Когда возникает ощущение, что проект уже достаточно акцентирован? Почему в нем есть 10 элементов, а не 11?

Мне сложно на это ответить. Скорее, тут какие-то установки собственных рамок. В какой-то момент работы приходит ощущение, что я уже задержался в этом проекте. Причем эта рамка всегда может отодвигаться, я начинаю думать, что пора бы уже во что-то оформить накопленный материал. Процесс работы может остановиться совсем в этот момент: фотографии могут лежать или висеть у меня на стене. Я распечатываю и какое-то время могу группировать снимки, пытаться объединить. Если работа не идет, мне помогает переключиться на чтение, вернуться к рисерчу. Но в какой-то момент нужно остановиться, иначе это будет настолько тяжелый камень, что его потом не поднять. И поэтому я начинаю визуально оттачивать материал. Часто меня подстегивает внешняя жизнь: я смотрю, какие события среды впереди: фестивали, конкурсы, пытаюсь себя к ним подготовить и больше работать над завершением работы. Если получится, хорошо, значит, попадет на ближайший фестиваль. Если нет, полежит еще чуть-чуть. Я не люблю торопиться, хотя все время сам себя тороплю.

Василий Пиндюрин, из проекта Littorea

Интригует то, как построена история про раковину в проекте Littorea. Раковина с одной стороны, это вещество, из которого сложен город, но одновременно — как будто незаметно в работу проникает мысль не только о веществе, но и о конструкции, форме раковины, том самом завитке. То есть форма и конструкция становятся метафорой. И это очень интересно в контексте размышления о фотографии: процессуально простой, фиксирующей то, что есть, но одновременно пространстве для размышления, воображения, придумывания. Это тот же интересный зазор, как и в конструкции вашего проекта. И когда вы сегодня упомянули о темных теориях, зазоре между текстовым, визуальным, работа обрела еще дополнительный фон, открылась по-новому. Это похоже, на то, о чем вы думали или скорее вольная интерпретация?

Мне кажется, вы хорошо уловили суть. Хотя этот поворот стал неожиданным для меня самого в процессе работы. Но это тоже можно отнести к моим методам работы. Я очень люблю зарыться поглубже в чтение, когда работаю над проектом. Когда снимал Littorea, прочел много всего про улитку, про мрамор, читал про Петра I, утопические идеи, Томаса Мора, на стыке накопленного материала родилась форма моего проекта. Я для себя формулирую это так: получился какой-то глобальный зум-отъезд, посмотреть на это всё с точки зрения времени, большого промежутка времени, витка истории, повторения, движения по спирали.

Василий Пиндюрин, из проекта Littorrea

Спасибо! Стала гораздо яснее проработка, в проекте действительно чувствуется вся комплексность того, о чем вы говорите, и одновременно это очень тонко сделано: концептуальные идеи сбалансированы, изысканно структурированы. И вот когда вы сейчас приоткрываете завесу, как происходила работа над проектом, становится ясно, что-то, что считывалось мной как зрителем, действительно имело место быть. Зритель, знакомясь с проектом, проделывает ту же последовательную работу, вслед за вами. Василий, скажите, в какой форме сейчас живет Littorea? Это книга?

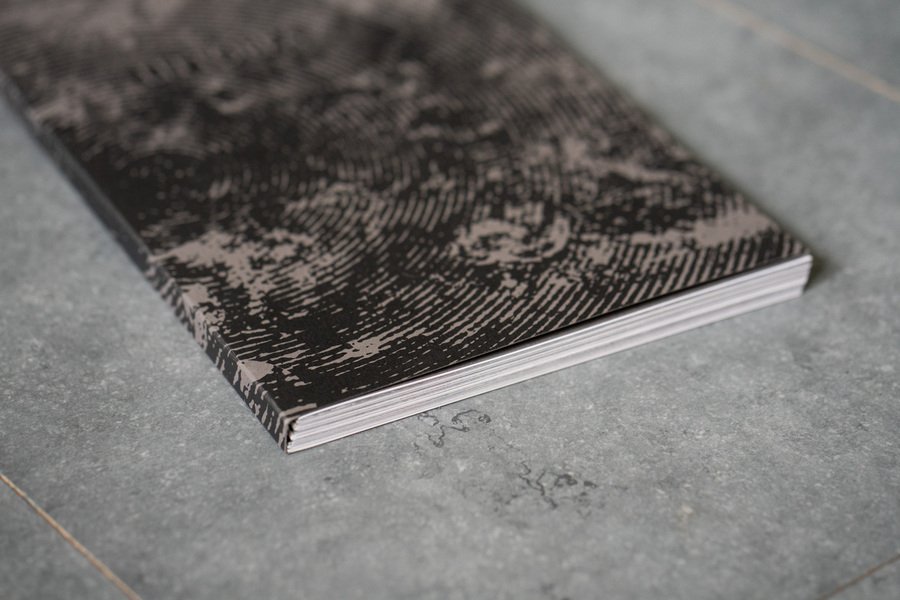

Да, я сделал книгу, она поездила по фестивалям в России, получила много откликов зрителей. Но пока ее тираж не издан. В 2021 году макет книги победил в фотокнижном конкурсе Fotobookmarket dummy award 2021, мне предложили напечатать тираж 60 экземпляров, но к сожалению, мы не сошлись в представлении о техническом воплощении книги, мне не подошла бумага, на которой ребята собирались печатать тираж, и поэтому я отказался от приза. Для меня не столько важно было выпустить тираж, сколько сделать это в том виде, в котором я задумывал, когда я взял в руки первый напечатанный должным образом макет, я чуть не расплакался: это была первая работа, которая стала полностью завершенным и воплощенным проектом, именно таким, как я задумал. И поэтому мне важно, чтобы зритель тоже взаимодействовал с правильно воплощенной книгой.

Книга Littorea, Василий Пиндюрин

Вы упомянули, что сейчас делаете проект, связанный с отцом и дедом. Расскажите про него подробнее, пожалуйста.

Мне давно хотелось начать работать над этим проектом. После масштабной Littorea захотелось углубиться в более личный материал, найти другую перспективу. Но и в личном мне хочется осматриваться, думать о том, как я могу затронуть концепцию постпамяти и фотографии как памяти. Потому что проект начался именно с фотографий деда: я видел их в семейных архивах, и одна из фотографий была совершенно непохожа на типичный семейный архив. Долгое время я даже не мог понять, что это за человек, но почему-то не решался расспросить. Потом поинтересовался у отца, кто это. Он ответил, что это мой дед, я спросил, что с ним случилось, почему я его не знаю, не видел. И тогда отец рассказал, что дед погиб.

Из проекта MOKLA

Когда я уже подрос, папа объяснил мне, что дед покончил жизнь самоубийством, это произошло, когда моему отцу было 6 лет. С этого состояния постпамяти, желания понять и отца, и как он сформировался, и себя через отца начался проект. Почему это произошло — один из главных вопросов, на который никто из родственников не может ответить. И вообще понять, каким человеком был дед сложно, бабушка до преклонных лет дожила, толком ничего не рассказывая никому. Но это событие, конечно, очень повлияло на моего отца и на то, каким человеком он стал, неосознанные, невербальные пласты переходят из поколения в поколение и тут как раз для меня плоскость работы не только с личным материалом, но и с эпохой, травмой, трагическими событиями, о которых люди скорее промолчат, чем расскажут.

Василий Пиндюрин, из проекта MOKLA

Да, получается, что здесь фотографии деда становятся точкой входа, и ведут нас к знаниям о том времени, когда жизнь была закрытой, люди не могли и не хотели говорить многое вслух. И это касается не только одной семьи, но общества в целом: личное переходит в универсальное. Интересно, что получается, новый проект и по конструкции напоминает Littorea: из чего-то небольшого вы растите большую структуру, которая говорит больше об универсальном или о чем-то не вмещающемся в несколько строчек. И это интересно. Потому что у нас был вопрос, есть ли какая-то ключевая тема, которая объединяет всю вашу работу.

Если говорить глобально, тема, которая объединяет мою работу, — человек. Но еще и государство, время, космос.

Василий Пиндюрин, из проекта MOKLA

Хочется вернуться к переезду: как вам кажется, на вашу работу повлиял Петербург? Вот этот пресловутый дух города.

У меня всегда была тяга к фланерству, к исследованию местности. Здесь мне очень нравится то, что город огромный, и ты можешь раз в неделю себе новый мир открыть. Просто походить, посмотреть, что-то новое увидеть, что-то заметить. Но в то же время, я чувствую нехватку общения с природой, с натурой, поэтому я периодически выбираюсь из загород, что более сложно, чем раньше. Повлияло ли это на выбор темы? Наверное, да, мне нравится исследовать и первоначально я еду куда-то без конкретной задачи, например, на Ладожское озеро поехал без плана, но нашел там многое для Littorea.

Василий Пиндюрин, из проекта Littorea

Василий, как вы для себя определяете для себя, что такое фотография и в чем для вас особенность медиума.

Основную особенность, которую я выделяю для себя, это парадоксальность между документальностью и визуальностью, способность фотографии выражать что-то. Когда есть контекст вокруг фотографии, мы можем понять, что она означает, интерпретировать ее. Мне всегда хочется перешагнуть документальность. ДЛя меня как художника, фотография — прежде всего инструмент. Пользуясь документальностью фотографии мне хочется раскрывать свои темы. Так что парадокс фотографии — это самое привлекательное, наверное, для меня.

Кто вам близок вам из русских и зарубежных фотографов?

На меня повлиял Грегори Крюдсон (Gregory Crewdson), мастера «скучной» фотографии: Стивен Шор (Stephen Shore), Алек Сот (Alec Soth), Тодд Хидо (Todd Hido). Сейчас мне нравится Вивиан Сассен (Viviane Sassen) своей живописной формой, которую она адаптирует и к коммерческой фотографии. Еще мне интересен Питер Хьюго (Pieter Hugo), он документалист, который не изменяя себе выполняет и коммерческие задачи. Еще нравятся китайские и азиатские фотографы, например Фэнг Ли (Feng Lee).

Сейчас, когда вы перечисляли авторов, говорили о том, что многие из них работают и в коммерческой фотографии, и в художественной. В вашей практике это тоже соединяется. Расскажите, насколько это, сложно? Эти две практики как-то гармонично друг друга дополняют и подпитывают?

Да, для меня стало открытием, что на самом деле практика ведения соцсети позволяет на себя посмотреть со стороны. Приходится учиться объяснять свои изображения разной аудитории. Возможно, это как преподавание. Долгое время я разделял коммерческую и художественную практику. И это раздвоение всегда меня терзало. Но в какой-то момент видимо пришло время объединиться. И теперь постоянно на стыке обнаруживаются интересные вещи, которые потом можно применить, проверить в художественной практике. Многие технические навыки, набранные для успешной работы в коммерческой съемке помогают мне и в проектной деятельности: у меня не возникает вопросов, как поставить свет, например. И одновременно с этим многие визуальные приёмы из художественной практики я тоже уже стал использовать в поле коммерческой фотографии.

Василий Пиндюрин, из проекта Patina

Следите ли вы за современным состоянием фотографий в России? И что, кто вам интересен? Что показалось значительным за последнее время?

Да, слежу и за теми, с кем мы начинали снимать одновременно примерно. Мне нравятся Арсений Несходимов, Катя Янова, Владимир и Екатерина Селезнёвы, Женя Соломатина. Ну, естественно, Александр Гронский на слуху в последнее время.

Интересно узнать, какой у вас самый любимый момент работы — это съемка, отбор или поиск темы? Что больше всего нравится делать?

Конечно, съемка. Я люблю движения, перемещения. Весь этот процесс, конечно.

А есть что-то, что не нравится делать?

Скорее, рисёрч. Я не скажу, что прям не нравится, но занимает много времени. Хотя, конечно, это полезно, но движение я люблю больше.

Василий Пиндюрин, из проекта Littorea

Василий, могли бы вы что-то посоветовать что-то начинающим авторам?

Не забывать развиваться не только в техническом направлении, но и учить теорию, пойти в хорошую школу, изучить вообще поле современной фотографии. Теория фотографии, история фотографии, философия фотографии — это все очень важные вещи в становлении художника, мне кажется. Я вот очень долго занимался технической частью, и считал это очень важным, но в какой-то момент пришел к точке, в которой я многое умел, но что сказать не понимал или не мог сформулировать. Авторское высказывание не получалось. Когда подключилась история и теория фотографии, стало куда интереснее работать. В общем, нужно учиться: изучать сразу все: и технику, и теорию, и историю и философию.

Василий Пиндюрин, из проекта Littorea