Аллегорические образы в русской иконописи до XVII века

Концепция

Аллего́рия (др.-греч. «ἀλληγορία», иносказние) — художественное представление идей посредством конкретного художественного образа [9].

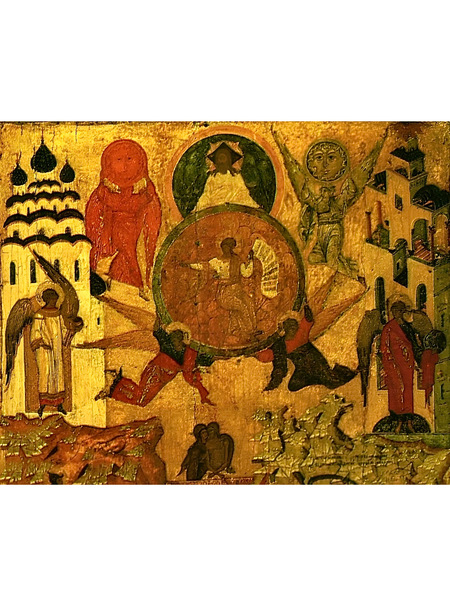

Тема аллегорических фигур в иконописи остаётся парадоксально малоизученной, хотя персонификации встречаются в ряде ключевых иконографических сюжетов. Их статус также неоднозначен с точки зрения канона. Наличие в иконах образов, таких, как «волы и кони, змии, и луна, и солнце и звезды… и дьявол» [2], вызывало вопросы у верующих. Данный аспект интересовал не только христиан Руси, он отражает мыслительный процесс многих людей, впервые сталкивающихся с, казалось бы, неуместным для христианского канона приёмом аллегорических образов. Подобная проблематика восходит к апостольским временам. В иудеохристианской традиции прослеживается предпочтение к историческому взгляду на Евангелие, однако по мере распространения христианства проповедники вскоре столкнулись с культурными системами, в которых аллегорическим образам придавалось большое значение [7]. Этот античный художественный приём был активно адаптирован в христианском Риме и Византии, и прежде всего был использован в катакомбных и храмовых фресках, в книжной миниатюре. Русь унаследована христианские художественные традиции Византии с Крещением, однако закономерности развития иконы как художественной формы на Руси отличались от принципов использования персонификаций в росписях и миниатюре Византии и Рима. *Изображение: София Премудрость Божия (фрагмент) / Россия, XVI век / Государственный Русский музей

Крещение, из праздничного чина (фрагмент) / Кириллов, ок. 1497 г. / Кирилло-Белозерский музей-заповедник

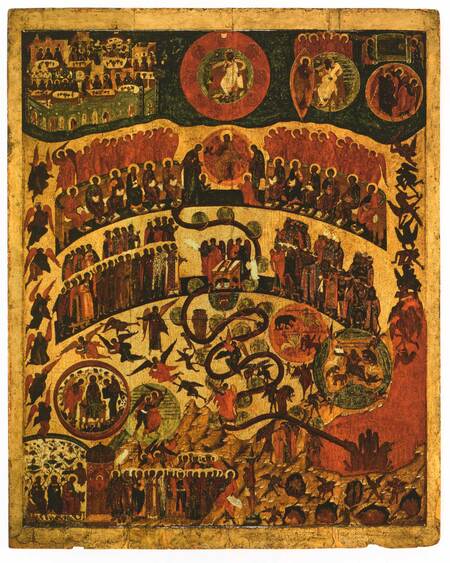

Исследование ограничивается периодом до XVII века. В промежуток времени с Крещения Руси в 988 году и до XVII века, находясь в рамках византийской модели, русское искусство формировало уникальные художественные особенности [2]. Эти основы были широко использованы в следующие века развития русской иконописи. Исследование ставит вопрос о возможности и специфике аллегорического религиозного изображения в русской культуре. Принцип отбора материала основывался на необходимости отразить разнообразие персонификаций и подходов к их изображению русских мастеров. Была сформирована репрезентативная выборка икон, включающих аллегорические фигуры. В исследовании также применён принцип разделения персонификаций на «статичные» и «динамичные», сформулированный на основе тезиса Д. И. Антонова и М. Р. Майзульса (авторы вводят понятие «активной» персонификации) [2]. «Статичные» образы (Царь-Космос, Иордан) связаны с конкретными сюжетами и не применяются в иных иконографиях, часто они носят позитивный или нейтральный характер. «Динамичные» же образы развиваются, появляются в различных сюжетах и часто имеют отрицательную или нейтральную коннотацию (прим. Смерть, Ад, при этом — Луна и Солнце). Принцип выбора и анализа текстовых источников основан на выявлении искусствоведческих, исторических, теологических и междисциплинарных текстов, дающих наиболее полное возможное представление о специфике аллегорических фигур в русской иконописи. *Изображение: Страшный суд (фрагмент) / Новгород, втор. пол. XVI века / Государственная Третьяковская галерея

Ключевой вопрос исследования: как формировалась и развивалась система «статичных» и «динамичных» аллегорических фигур в русской иконописи до XVII века?

Гипотеза состоит в том, что аллегорическая система русской иконописи до XVII века, сформированная в результате творческой переработки античной, византийской и римско-христианской традиций, привела к формированию уникальных персонификаций и представляла собой динамичный семиотический феномен.

ГЛАВА 1: «статичные» аллегорические образы

Царь-Космос

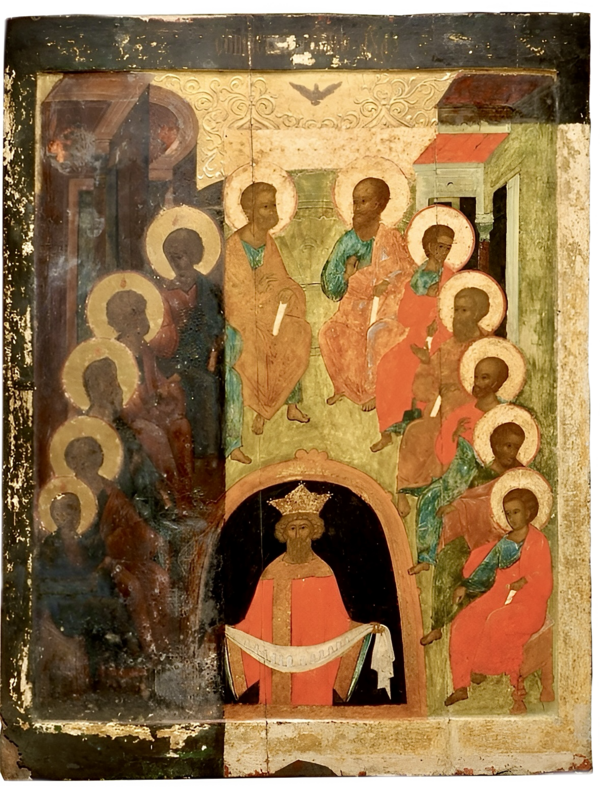

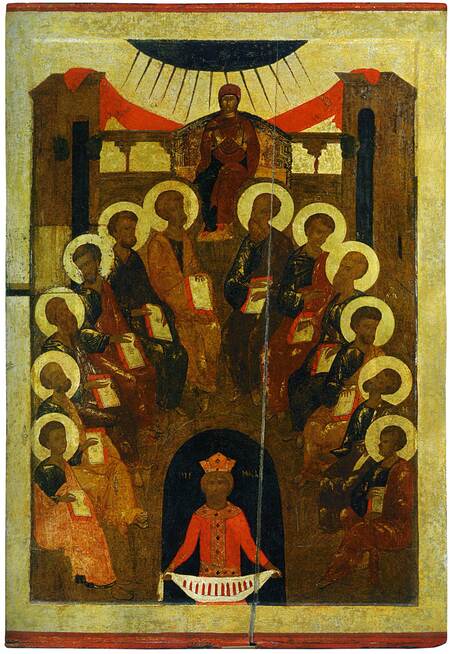

1. Сошествие Святого Духа / Россия, XVI век / Государственный Русский музей // 2. Сошествие Святого Духа / Новгород, нач. XV века / Новгородский музей

Персонификация появляется в композициях «Сошествие Святого Духа». Иконописец запечатлевает апостолов в Сионской горнице. Они сидят полукругом (вероятно, это оптический композиционный приём отражения круга, так как мы рассматриваем апостолов как бы из позиции центра круга) [3], в верхней части композиции запечатлена Божественная Благодать, сходящая лучеобразно. В некоторых вариантах композиции в верхней части также представлена Богородица. Иногда вместо Богородицы и лучей изображён голубь — символ Святого Духа. Фигура в нижней части похожа на царя и пророка Давида, однако на самом деле изображён Царь-Космос — персонификация мироздания, верховной власти вселенной. Возможно, Царь-Космос — персонификация, заменяющая ранее существовавшие множественные образы реальных людей в нижней части иконы, так, как это представлено в рукописях, датируемых 1000 годом [7]. *Изображение: Сошествие Святого Духа, миниатюра из рукописи / Армения, прим. XII в.

1. Сошествие Святого Духа (фрагмент) / Россия, XVI век / Государственный Русский музей // 2. Даниил, Давид и Соломон (фрагмент) / Новгород, ок. 1497 г. / Государственная Третьяковская галерея

Иордан

Персонификация реки Иордан — часть иконографического сюжета «Крещение Господне». Христос является центром композиции, представлен стоящим в реке, изображённой в вертикальной плоскости, что является типичным для большей репрезентативности водного пространства и для отделения планов изображения — река выступает фоном Спасителя. На берегах изображены Иоанн Креститель и ангелы. *Изображение: Крещение, из праздничного чина (фрагмент) / Кириллов, ок. 1497 г. / Кирилло-Белозерский музей-заповедник

В струях воды снизу представлены одна или две персонификации. Существуют различные версии того, что призваны обозначать эти образы, но зачастую версии сходятся в том, что они связаны со строками Псалтири 113:3 «Море увидело это и отступило, река Иордан обратилась вспять». По легенде, Христос был крещён на берегу сменившего течение Иордана, после чего река вернулась в прежнее русло. Когда представлена одна фигура, чаще всего, с кувшином в руках и в набедренной повязке — это образ реки Иордан [3]. Однако с двумя образами ситуация запутаннее. Две фигуры представлены мужчиной и женщиной. Согласно одной из версий, образ женщины связан с Красным морем, которое символизирует переход через него Моисея и сынов Израилевых, являясь прообразом Крещения. Мужчина же, повернутый спиной к Христу — Иордан [7]. Согласно другой версии, женщина отражает все земные воды (или Мёртвое море), согласно античной традиции изображения моря женской фиругой (греч. θάλασσα «море» — ж. р.) Часто в воде также представлены дельфины (чудовища по другой версии), они либо расположены рядом с мужской и женской фигурой, либо на их спинах сидят персонификации. Дельфины являются символами двух главных источников Иор и Дан, сформировавших реку Иордан [12]. *Изображение: Крещение, из праздничного чина / Кириллов, ок. 1497 г. / Кирилло-Белозерский музей-заповедник

Крещение / Андрей Рублёв / Москва, ок. 1408 г. / Государственный Русский музей

Ветер

Страшный суд / Новгород, втор. пол. XVI века / Государственная Третьяковская галерея

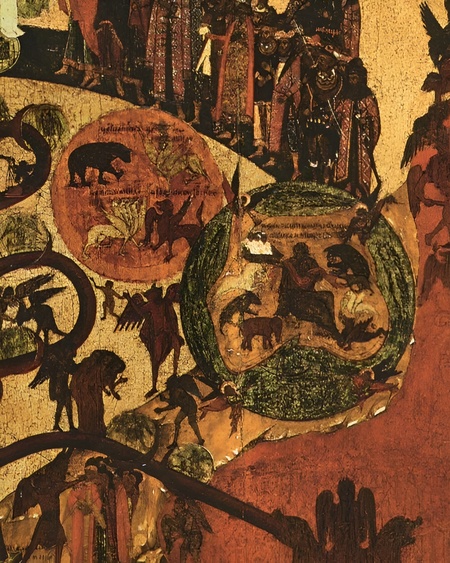

В основе иконографии «Страшный суд», сложившейся в IX–X веках в Византии и получившей развитие на Руси, лежит книга Откровения Иоанна Богослова, евангельские, ветхозаветные и эсхатологические пророчества, житийные и апокрифические тексты, поучения отцов церкви. Важной деталью композиции являются аллегорические образы четырёх ветров Божьих: северного, южного, восточного и западного, иллюстрирующие фрагмент 7 главы Книги пророка Даниила: «Начав речь, Даниил сказал: видел я в ночном видении моем, и вот, четыре ветра небесных боролись на великом море, и четыре больших зверя вышли из моря, непохожие один на другого» (Дан. 7:2). Ветры представлены в образе ангелов, трубящими, поскольку образ ветров также обозначает созыв ангелами мертвых на Суд путём ознаменования разрушений (Откр. 8:6-13) [11]. В другой части композиции представлен ангел, сообщающий Даниилу это пророчество. *Изображение: Страшный суд (фрагмент) / Новгород, втор. пол. XVI века / Государственная Третьяковская галерея

Море и Земля

В иконографии Страшного Суда отражены аллегорические образы Моря и Земли, отдающих своих мертвецов. Персонификации написаны под грешниками, направляющимися на Суд, внутри тёмного круга, вокруг которого изображены Ветры-ангелы. Образ Земли дополнен гробом, часто она держит его в руках, выпуская мертвецов, у Моря заметен корабль. В некоторых вариантах иконографии персонификации дополнены изображениями рыб, птиц, зверей, «изблюющих мертвецов» [3]. Этот мотив взят из книги Откровения Иоанна Богослова: «Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них; и судим был каждый по делам своим.» (Откр. 20:13) *Изображения: 1. Страшный суд (фрагмент) / Новгород, третья четв. XV века / Государственная Третьяковская галерея // 2. Страшный суд (фрагмент) / Новгород, втор. пол. XVI века / Государственная Третьяковская галерея

Оранта (Знамение) и Добрый Пастырь

Оранта, фреска (фрагмент) / Рим, ок. II–V века / Катакомбы Присциллы

Известные с первых веков распространения христианства образы Оранты (Богородицы в молитвенной позе с воздетыми руками) и Доброго Пастыря (Христа-юноши с овцой на плечах) имеют глубокие дохристианские корни. Фигура Оранты восходит к античным персонификациям благочестия, а Добрый Пастырь — к языческому символу филантропии Гермесу Криофору и к сюжету с Орфеем Боуколосом, «пастухом» [5]. В раннехристианский период во фресках римских катакомб эти образы были переосмыслены: Оранта стала сначала персонификацией заступнической молитвы, отвлечённым образом, а затем была закреплена за Богородицей, а Криофор был трансформирован в образ Христа, спасающего заблудшую душу (эта идея основана на евангельской притче Лк. 15:3-7) [7]. *Изображение: Богоматерь Великая Панагия (Оранта / фрагмент) / Ярославль, пер. треть XIII века / Государственная Третьяковская галерея

Ввиду формирования канонической иконографии после осуждения иконоборчества оба образа претерпели изменения. Добрый Пастырь, будучи одним из самых распространенных изображений Христа, постепенно сменился более «догматически точными» образами, в которых Христос не представлен аллегорическим образом, и потому в русском искусстве до XVII в. не встречался. Проникновение этого сюжета в русскую живопись произошло лишь в XVIII веке под влиянием моды западноевропейских традиций. *Изображение: Добрый Пастырь, фреска (фрагмент) / Рим, ок. II–V века / Катакомбы Присциллы

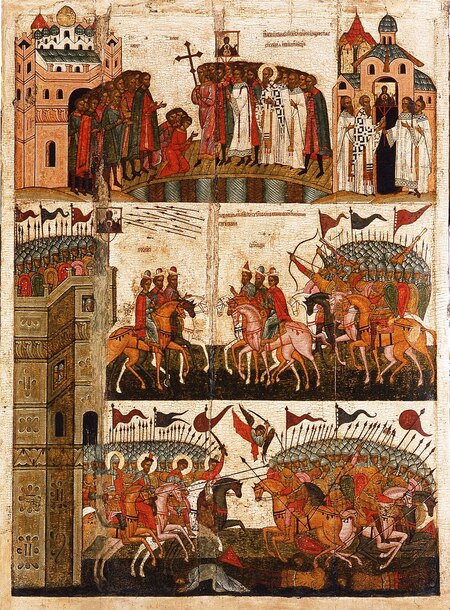

Оранта, напротив, получила глобальное развитие в русском искусстве, где была названа «Знамение». Этот тип иконографии сложился ввиду прославления чудом во время осады Новгорода в 1169 году, когда от нее потекли слезы, вдохновившие горожан на победу [6]. Основной смысл образа сместился от молитвенного заступничества к Боговоплощению: на груди Оранты часто изображается Младенец Христос (Эммануил) в медальоне, что обозначает предзнаменование Рождества и последующих евангельских событий. *Изображение: Чудо от иконы Знамение (Битва новгородцев с суздальцами) / Новгород, XV век / Новгородский музей-заповедник

*Изображения: 1. Богоматерь Знамение / Новгород, пер. треть XIII века / Дом-музей П. Д. Корина, Москва // 2. Богоматерь Знамение / Новгород, втор. четв. XII века / Новгородский музей-заповедник // 3. Богоматерь Великая Панагия (Оранта) / Ярославль, пер. треть XIII века / Государственная Третьяковская галерея // 4. Богоматерь Оранта / Псков, 1583 г. / Псковский музей

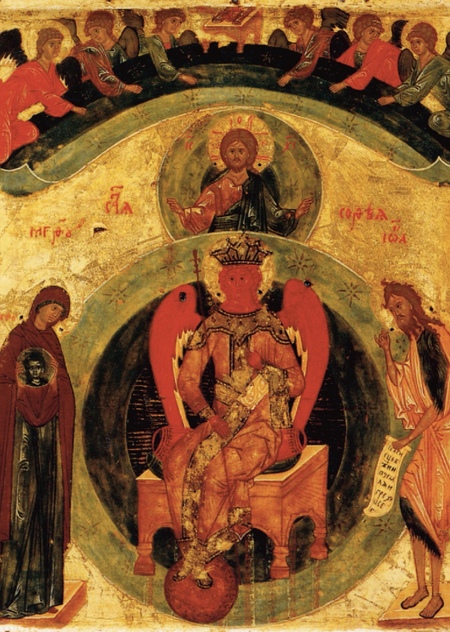

София Премудрость Божия

Икона «София Премудрость Божия» основана на сюжете Книги Притчей (9:1-5), где Премудрость возводит свой дом на семи столпах и зовёт всех к на трапезу. Русские богословы видели в этом прообраз Евхаристии [4], а Божественную Премудрость отождествляли со Христом, «домом» которой стала Богородица, «без истления Бога Слова рождшая» (Хвалебная песнь Богородице). Богословские представления воплотились в иконографии. В русском христианском искусстве символизм пронизывает всё произведение, позволяя через видимые формы передавать невидимые духовные истины [1]. *Изображение: София Премудрость Божия / Россия, XVI век / Государственный Русский музей

София Премудрость Божия (фрагмент) / Россия, XVI век / Государственный Русский музей

На иконе в центре изображён огневидный Ангел, восседающий на престоле в круге божественной славы. Этот образ, восходящий к пророчествам Исайи и Откровению Иоанна Богослова, представляет собой прославленное естество Бога Слова [7]. Престол утверждён на семи столпах — в полноте и совершенстве. В верхней части иконы изображён «Престол Уготованный» с Евангелием — символ того, что Сын Божий существовал всегда, ещё до своего земного воплощения. Слева и справа от центрального огненного Ангела Софии стоят Богородица с образом Христа-Эммануила и Иоанн Креститель, который указывает на символическое изображение Христа — Агнца Божьего. *Изображение: София Премудрость Божия / Россия, XVI век / Государственная Третьяковская галерея

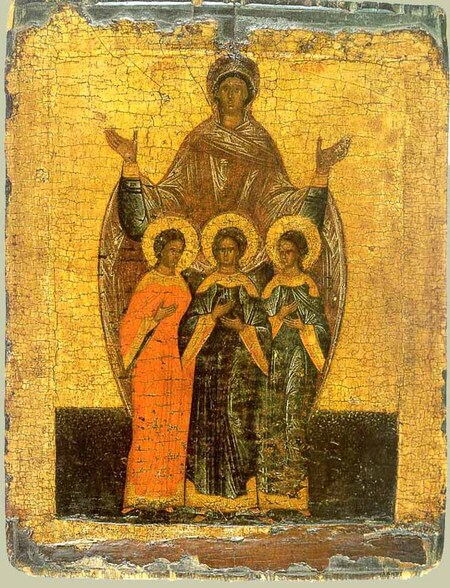

Вера, Надежда, Любовь и матерь их София

История почитания святых Веры, Надежды, Любови и матери их Софии представляет собой яркий пример того, как Церковь осваивала и переосмысливала аллегорические образы. Композиция симметрична. София, мать, изображена на заднем плане, как бы укрывая детей на переднем плане мафорием, в молитвенной позе Оранты. Руки детей сложены к сердцу, что означает проведение долгого времени в сердечной молитве. Несмотря на широкое распространение иконографии в Киевской Руси вскоре после её крещения, на протяжении многих веков этими именами не было принято называть детей, так как имена считались символами добродетелей. Были ли это реальные мученицы, или же изначально мы имеем дело с персонификациями христианских добродетелей, в народном сознании обретших «плоть и кровь» [8]? Возникновение такого вопроса отражает некоторую неполноту «пустых» аллегорий в рамках предания. *Изображение: Вера, Надежда, Любовь и матерь их София / Новгород, XVI век / Государственная Третьяковская галерея

ГЛАВА 2: «динамичные» аллегорические образы

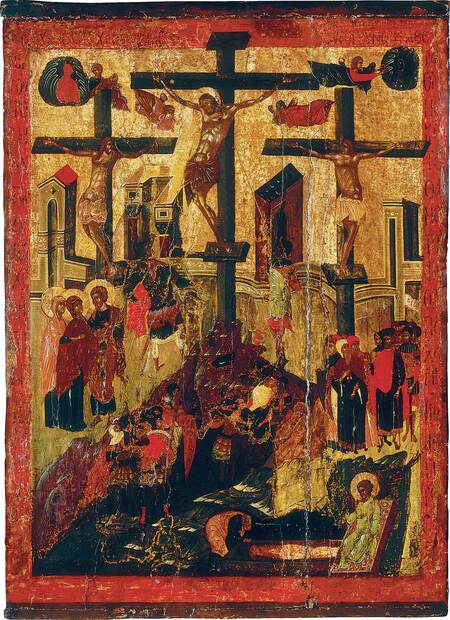

Луна и Солнце

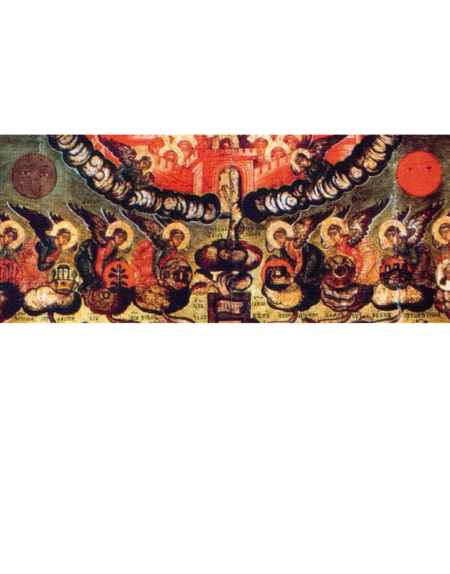

Русская иконопись, начиная с XVI века, начала буквально воплощать ранневизантийскую теорию символизма. Это привело к насыщению иконного пространства сложными аллегориями, среди которых — изображения солнца и луны. Трактовка этих образов затруднена, так как, по справедливому замечанию исследователей, «символика превращает явление в идею, а идею в картину» [15]. Персонификации луны и солнца представлены в нескольких типах икон. Одним из самых необычных и спорных произведений в иконостасе Благовещенского собора после пожара 1547 года стала четырехчастная икона. Ее верхняя правая часть, «Единородный сыне и слове божий», обладает сложной и емкой символикой, где представлены Луна и Солнце. В центре композиции, на стыке двух зон, находится сцена «Оплакивание Христа» с Девой Марией, склонившейся над гробом. Выше расположено изображение Троицы в иконографическом типе «Отечество»: в центре небесной сферы — Бог-Слово (Эммануил) в ореоле, который несут ангелы. Над ним, в медальоне, — Святой Дух, а венчает всю композицию полуфигура Саваофа [13]. *Изображение: «Четырёхчастная» икона (фрагмент с рассматриваемым клеймом) / Москва, сер. XVI века / Благовещенский собор Московского Кремля

«Четырёхчастная» икона / Москва, сер. XVI века / Благовещенский собор Московского Кремля

Эта же символика встречается в сцене Распятия, где Солнце и Луна, изображенные в виде дисков, так же отсылают к евангельской тьме, и одновременно создают символическую перекличку со стоящими у креста Христом и Богородицей.

*Изображения: 1. Первоисточник персонификации луны и солнца — Византия (верхняя часть иконы, по обе стороны креста) / Распятие / Византия, пер. треть XV в. / Успенский собор Московского Кремля // 2. Пример продолжения тенденции персонификаций луны и солнца / 2.1 Господь Вседержитель с Солнцем, Луной и Святыми на полях (фрагмент) / Россия, сер. XVIII века / Мордовский краеведческий музей // 2.2 Мученик Мина, с житием (фрагмент) / Россия, втор. пол. XVII века / Архангельский музей изобразительных искусств

О негативных персонификациях

Иконопись имела строгие каноны для сакральных образов, но предоставляла большую свободу в изображении негативных персонификаций (грех, смерть, ад). Несмотря на этот творческий простор, и в создании образов зла действовали собственные нормы и сложившаяся «грамматика».

Грех

В христианском учении и народной демонологии бесы воплощают зло, соблазн и искушение, персонифицируя грех. Их главная цель — сбить человека с пути праведности, нанося вред его душе. Эта роль наглядно раскрывается в иконах: бесы предстают активными участниками духовной борьбы. *Изображение: Николай Чудотворец с житием (фрагмент) / Россия, втор. пол. XIV века / Государственная Третьяковская галерея

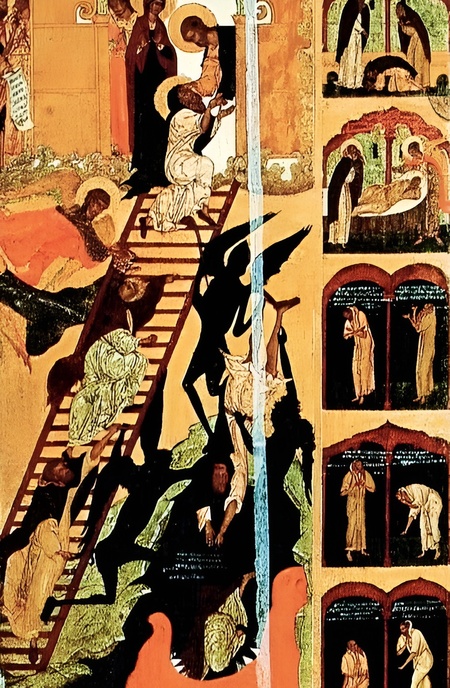

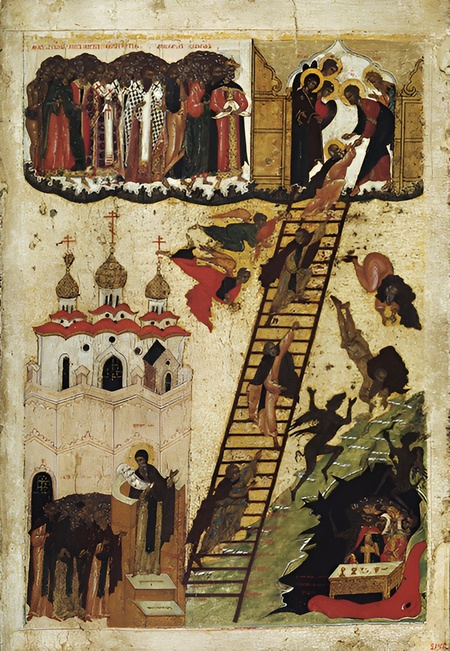

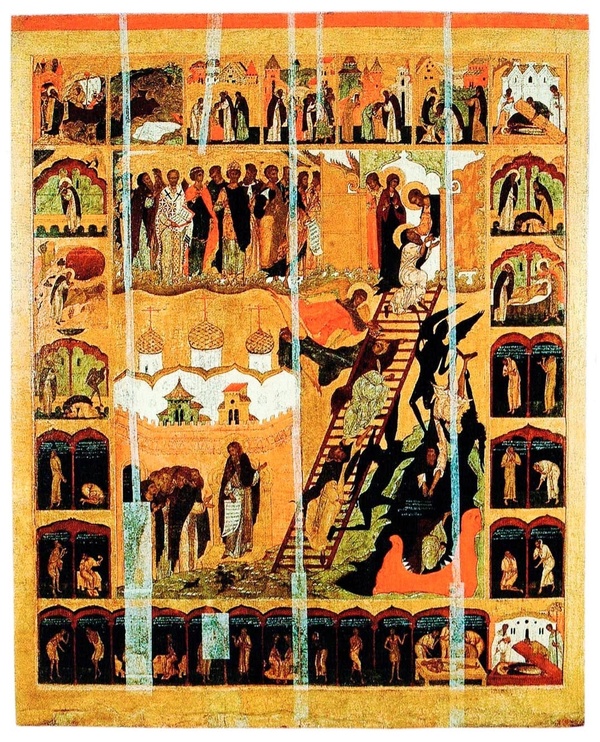

Один из ключевых образов в этом отношении — «Видение Иоанна Лествичника». В Ветхом завете описано видение праведного Иакова. Во сне он увидел лестницу к небесам: «И увидел во сне: вот, лестница стоит на земле, а верх ее касается неба; и вот, Ангелы Божии восходят и нисходят по ней. И вот, Господь стоит на ней и говорит: Я Господь, Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака. Землю, на которой ты лежишь, Я дам тебе и потомству твоему» (Быт. 28:12–13). В русской иконописи видение Иакова приобрело новое значение. Оно стало визуальным воплощением «Лествицы» Иоанна Лествичника — духовного руководства аскетического монашества, в котором преодоление тридцати ступеней добродетели к спасению. На иконе монахи поднимаются по этой лестнице. Рядом кружатся бесы, которые цепляются за иноков и пытаются сбросить их в адскую бездну. Некоторые монахи, не устояв перед искушением, падают [10]. *Изображение: Видение преподобного Иоанна с житием и подвигами (фрагмент) / Россия, посл. треть XVI века / Рыбинский музей

1. Видение Иоанна Лествичника / Новгород, XVI век // 2. Видение преподобного Иоанна с житием и подвигами / Россия, посл. треть XVI века / Рыбинский музей

Атрибутами, позволяющими опознать грешников и бесов, являются символы греха, их система представляет собой «антинимб» [3]. Визуальной противоположностью светящемуся светлому нимбу святых становятся вздыбленные, пламенеющие волосы, отсылающие к огню геены и змеям, дополненные общим уродством, смешением с животным обличьем, чернотой [3]. Интересно, что распространённые в массовой культуре рога, а также трезубцы и хвосты, не встречаются в русской иконописи до XVII века.

Этот демонизирующий маркер активно использовался в русской иконографии с XV века. Атрибуты греха часто появляются у персонажей с признаками греха: у язычников, отступников и еретиков, искусителей святых, агрессоров. Например, в сцене «Шествия на Голгофу» римские воины, исполняющие роль палачей, изображаются в пламенеющих шлемах. Персонификации греха встречаются в иконографии «Страшный суд», «Величит душа моя Господа», «Видение Иоанна Лествичника» и во многих других сюжетах, в том числе житийных. *Изображение: Шествие на Голгофу (Ведение ко кресту, фрагмент) / Кириллов, ок. 1497 г. / Центральный музей древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублева

Смерть

«И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни; и судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них; и судим был каждый по делам своим. И смерть и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая.» (Откр. 20:12–14)

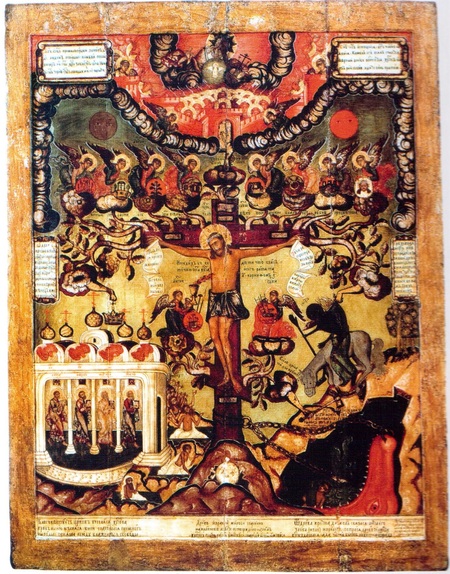

Пик популярности Смерти как персонификации в русской иконографии приходится на поздний из рассматриваемых веков промежуток (XVI–XVII века). В этот период Смерть чаще всего изображали в виде скелета или трупа, вооруженного косой, стрелами или даже огнестрельным оружием. *Изображение: Плоды страданий Христовых (фрагмент) / Россия, XVII век / Архангельский областной краеведческий музей

Яркий пример такой персонификации можно найти на уже упомянутой выше уникальной четырёхчастной иконе. В композиции, справа под аллегориями Ветхого и Нового Завета, расположена сцена ада. В черной пещере преисподней на спине апокалиптического зверя восседает Смерть — костлявый мертвец с косой в руке и колчаном за плечами. Она изображена в профиль, что характерно для негативных персонажей (Святые, Христос, Богородица чаще всего пишутся в фас) [3]. У ног персонификации лежат пораженные ею люди, их тела терзают хищные животные и птицы, однако сверху к трупам и Смерти летит серафим, вооружённый мечом. Голова и взгляд апокалиптического зверя направлены к нему — в хищническом порыве или в осознании своего поражения? *Изображение: «Четырёхчастная» икона (фрагмент) / Москва, сер. XVI века / Благовещенский собор Московского Кремля

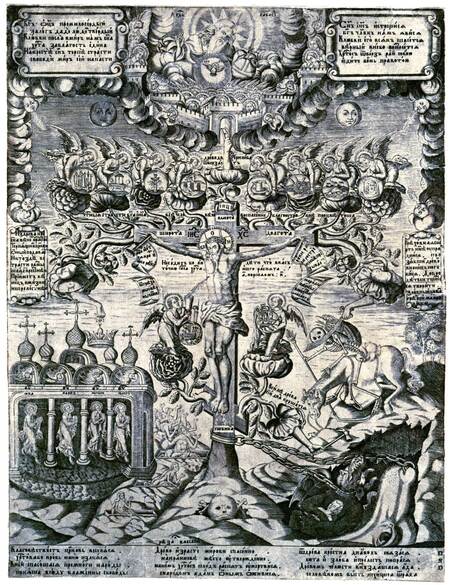

- Плоды страданий Христовых / Россия, XVII век / Архангельский областной краеведческий музей // 2. Распятие с чудесами, гравюра / Василий Андреев / Москва, ок. 1682 г. / ГИМ

Другой известный образ Смерти представлен на иконе «Плоды страданий Христовых», которая была сформирована в качестве иллюстрацией к тексту канона праздника Воздвижения Креста Господня и вдохновлена гравюрой «Распятие с чудесами» Василия Андреева. В правой части композиции, рядом с пастью ада, изображена мрачная, сгорбленная и геометричная фигура Смерти, сидящей на поникшей серой кляче. *Изображение: Плоды страданий Христовых (фрагмент) / Россия, XVII век / Архангельский областной краеведческий музей

«…Смертию смерть поправ» (Тропарь Пасхи)

Согласно святоотеческому преданию, после Распятия были повержены смерть и дьявол. Потому триумф Смерти оказывается иллюзорным: от древа Креста исходит рука с топором, поражающая эту зловещую всадницу [17], а пасть ада оказывается прикованной цепями к основанию Креста. Цветущий Крест — центральный образ иконы, отражающий идею спасения верных и сокрушение ада и смерти [18]. Выше креста, по обе стороны от Саваофа, изображены отмеченные выше персонификации Луны (слева) и Солнца (справа).

Ад

В русской иконописи ад является наиболее вариативной и распространённой динамической персонификацией. Сложно отделить аллегорию ада от сатаны, потому исследователи учитывают эту вариативность и глобально не разграничивают эти образы, так как они несут одинаковое смысловое значение [3]. Аллегорические фигуры ада раскрывают его в более широком смысле, чем просто место мучений. Они воплощают идею ада в виде живых монструозных существ.

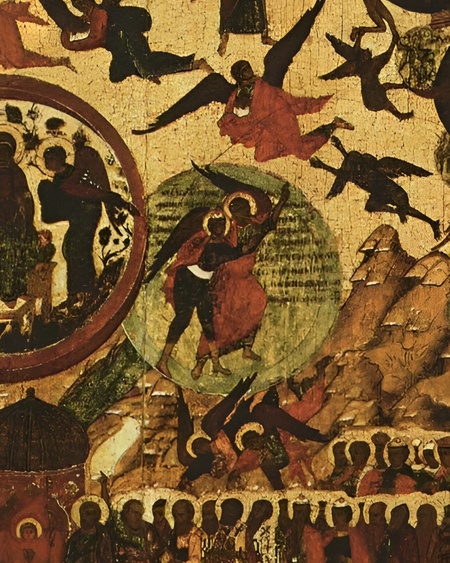

Ярким примером персонификации ада служит упомянутая выше в контексте солнца и луны, смерти, четырёхчастная икона, на одной из частей которой представлена сцена борьбы. Архангел Михаил в красном плаще на правой верхней части иконы («Единородный Сыне и Слове Божий») у адской пропасти поражает копьём падшую персонификацию ада [13]. Воинство отступает в глубину пещеры, а фигуру поверженного ада попирает крест. На верхней перекладине этого креста непринуждённо восседает Иисус Христос, запечатлённый в образе воина в доспехах. Опознать Христа помогает крестчатый нимб вокруг шлема. Его образ символизирует победу над адом. В иконописи распространён приём двойного изображения ада: персонификацией и пространством. Одним из первых таких образов на Руси, пришедших из Византии, стала пещера, в которую помещён бородатый старик или гигант в набедренной повязке — это иконографический тип Ада-Гадеса. Наряду с этим существовали и зооморфные персонификации: гибриды змей, зверей или огромная пасть, которые символизировали ненасытность ада, поглощающего грешников. [2]. Эти образы также широко распространены в сюжетах «Видение Иоанна Лествичника» и «Страшный суд».

Начиная с XVI века в композиции «Сошествия во ад» происходят самые неожиданные метаморфозы. Ад предстаёт в новых формах: из земли вырастает огромная красная человеческая голова, раздвоенная в верхней части, подобно пасти, или красный великан по пояс. При этом зверь-ад, как и пространство ада, не исчезают. Особо наглядным примером является зверь-ад в иконе Дионисия Гринкова «Воскресение Христово — Сошествие во ад, с праздниками». Он представлен внутри пространства ада. Инфернальные монстры в иконографии умножаются, изображая одного и того же персонажа, чья роль, согласно текстам вроде апокрифического Евангелия Никодима, — пытаться извращённо подражать и сопротивляться Христу.

Воскресение — Сошествие во ад, с клеймами земной жизни Христа, праздниками и Древом Иессеевым / Гринков Дионисий Дмитриев / Вологда, 1567–1568 гг. / Вологодский краеведческий музей

Примером персонификации ада-Гадеса является мужчина в кандалах с красной набедренной повязкой, изображённый на иконе из собора Введенского монастыря в Тихвине. Христос наступает на голову ада, беспомощно пытающегося ухватиться за ногу Адама.

Наиболее символически насыщенным мотивом стала «адская троица». На некоторых иконах великан-Ад держит на коленях дьявола, а тот, в свою очередь, — Иуду. Эта пирамида была сознательной аллюзией на иконографию «Троицы-Отечества». Сама иконография «Отечества» имеет неоднозначный статус в православной традиции, так как изображает Бога-Отца, которого «…никто никогда не видел, Его явил нам единственный Сын Его, пребывающий у самого сердца Отца, и Который Сам — Бог» (Ин. 1:18). Сама иконография взята из западной традиции.

«Адская троица» представляет собой «перевёрнутую», изуродованную иерархию преисподней, её тёмное «отзеркаливание» Небесного мира. Встречаются совершенно различные варианты изображения «адской троицы», особенно вариативной предстаёт персонификация ада-отца: иконописцы создают версии со зверем, пастью, гигантом с разделённой головой в этой роли. Позиция мимикрирует «Отечество», но остаётся незакреплённой. В четырёхчастной фигуре на шее ада-зверя восседает дьявол, «убаюкивающий» Иуду, сидящего на его коленях. Одним из вариантов является адская троица, отражённая на Новгородской иконе. Ад представлен гигантом, из его пасти вылезает, извиваясь, змей, который тянется к Адаму [16]. На аде восседает дьявол с характерным «антинимбом» [3], на его коленях сидит Иуда, написанный тем же ярким пламенным красным цветом, что и ад.

Множественные изображения ада демонстрируют, как иконописцы творчески осмысляли догматы, наполняя композицию динамикой и сложными богословскими аллюзиями, превращая лаконичный сюжет в подробный рассказ о победе света над тьмой.

Заключение

Итак, аллегорические фигуры в русской иконописи до XVII века представляли собой постоянно развивающуюся систему символов. Будучи сакральным искусством, иконопись может и должна оцениваться не только с художественной, но и с теологической позиции. Анализ подтвердил различие между «статичными» и «динамичными» персонификациями. Статичные образы, наиболее подчинённые догматическому принципу, вписывались в канон, выполняя символическую функцию. Напротив, динамичные образы (в особенности негативные), ввиду большей свободы от канона, находились на грани допустимого.

Именно здесь становится очевидной тесная связь между богословием и иконографией. Персонификация, будучи художественным приёмом, перешедшим в христианское искусство из античной культуры, становится проводником гетеродоксального видения [7]. Творческая свобода в изображении «адской троицы» и других сложных аллегорий демонстрирует, как рискованное богословское новаторство художника могло проявляться в иконографии. Развитие аллегорической системы в русской иконописи отражает поиск баланса между художественной выразительностью и верностью с богословской точки зрения.

Алпатов, М. В. Краски древнерусской иконописи / М. В. Алпатов. — М. : Изобразительное искусство, 1974 — 114 с.

Антонов Д. И., Майзульс М. Р. Демоны и грешники в древнерусской иконографии: семиотика образа / Д. И. Антонов, М. Р. Майзульс. — М. : ИНДРИК, 2011. — 375 с.

Антонов Д. И. Нимб и крест: как читать русские иконы / Д. И. Антонов. — М. : ОГИЗ: АСТ, 2023. — 301 с.

URL: https://icons.pstgu.ru/icon/3346 (дата обращения: 15.11.2025)

URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Добрый_Пастырь (дата обращения: 16.11.2025)

URL: http://oranta.pro/oranta (дата обращения: 16.11.2025)

URL: https://stephanebigham.com/en/allegorical-personification-in-orthodox-iconography/#main (дата обращения: 16.11.2025)

URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Вера, _Надежда, _Любовь_и_их_мать_София (дата обращения: 16.11.2025)

URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Аллегория (дата обращения: 17.11.2025)

URL: https://arzamas.academy/micro/ikona/28 (дата обращения: 18.11.2025)

URL: https://www.icon-art.info/masterpiece.php?mst_id=6346 (дата обращения: 18.11.2025)

URL: https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Zlatoust/o_iordane/ (дата обращения: 18.11.2025)

URL: https://www.icon-art.info/masterpiece.php?mst_id=2157 (дата обращения: 19.11.2025)

URL: http://rusarch.ru/uspensky_b1.htm (дата обращения: 19.11.2025)

URL: https://nesusvet.narod.ru/ico/books/chumakova_2.htm (дата обращения: 19.11.2025)

URL: https://www.icon-art.info/masterpiece.php?mst_id=489 (дата обращения: 20.11.2025)

URL: https://ortox.ru/iconi-spasitelya/ikona-spasitelya-plody-stradaniy-khristovykh-protsvetshee-drevo-khrista/?srsltid=AfmBOooDJ6rjLLAWaWwo9sSJZ3M7WoMBczWeUV1GRMY81Yf2UH_kZDr1 (дата обращения: 20.11.2025)

URL: 1https://pravoslavie.ru/126839.html (дата обращения: 20.11.2025)