Репрезентация беременности в современном российском искусстве

Современная культура обходит стороной традицию изображения беременности и родов, хотя это не только важнейший процесс воспроизводства человечества, но и огромный «репродуктивный труд» женщины.

Изображения беременных из прошлого, несли технический характер или являлись воплощением культа (учебные пособия для врачей, скульптуры с богинями культов плодородия в древности). В свою очередь, тема материнства в традиционной культуре ограничивалась лишь образом Мадонны с младенцем. В современном традиционном искусстве тема беременности раскрывается чаще через округлую форму живота беременной, материнство же демонстрируется через сентиментальный семейный портрет мамы с ребёнком.

Сама женщина, как субъект репродуктивного труда, чаще отсутствует в сюжете, а если и попадает в эту оптику, то запечатлённой сторонним наблюдателем. По этой причине зритель не может понять настоящих чувств, мыслей, страхов и состояний женщины, переживающей беременность и роды. Зритель скорее имеет дело с опосредованными представлениями, а не реальным самовыражением непосредственных участниц репродуктивного процесса.

Гендерный эссенциализм, который приписывает женщине особое восприятие мира, диктуя ей роль заботливой матери как единственно верной, усиленно критикуется феминистской оптикой (в искусстве — в том числе).

Ведь восприятие женщины как потенциального «инкубатора», влечет за собой множественные угнетения в отношении биологических функций и телесной автономии в патриархальной среде (трудовая дискриминация, ущемление в материнских правах, например, связанных с правом самостоятельного выбора способа родов, запрет на аборты и т. д.). Также такой подход формирует позитивный пропагандистский штамп под названием «материнство».

Критика гендерного эссенциализма легла в основу моего визуального исследования, которое концентрирует внимание зрителя на такой оптике. Главная задача моего исследования: показать то, как современные женщины-художницы раскрывают тему беременности, родов и материнства от первого лица. Предметом интереса становится то, какое отражение находит эта тема именно в российском арт-пространстве. Исследование также способствует преодолению табуированности и отстраненности современного искусства от темы женской телесности, ускользающей из зоны культурного дискурса.

Анализируя феминистскую художественную практику, я акцентирую внимание на специфике российского современного гендерного искусства.

При отборе материала я опиралась на художниц, которые минуют штампы, но не обходят стороной болезненные, наивные или слишком откровенные темы, связанные с беременностью и родами в своих работах. При этом я не ограничивала оптику фактом материнства: среди выбранных художниц, есть как и матери, так и придерживающиеся чайлд-фри философии женщины.

Структура визуального исследования строится на конкретных примерах, репрезентующих беременность в творчестве российских художниц. В основном они являются результатом рефлексии периода беременности и родов, пережитым женщиной и носят персонализированный характер (поэтому рассматриваются по отдельности, а не в общей тенденции). Тогда работы могут фиксировать физическое и эмоциональное состояние женщины, документировать страх перед аспектами родов, а также сам процесс вписывания ребёнка в жизнь матери. Однако могут носить и более отстраненный характер, если женщина не имела опыт беременности и родов.

Представлены работы, выполненные в различных техниках: от живописи до скульптуры, рассматриваются и выставки. Через каждую из работ зритель проникает в область эмоционального, чувственного и откровенного, заложенного женщиной.

(01) Болезненный опыт

«Немолоко» Анны Самойловой

Выставка «Немолоко» Анны Самойловой в ММОМА стала откровенным разговором художницы, снимающим стигму с её сложного опыта беременности и родов посредством кесарева сечения во время пандемии.

«Роды — моя глубокая рана»

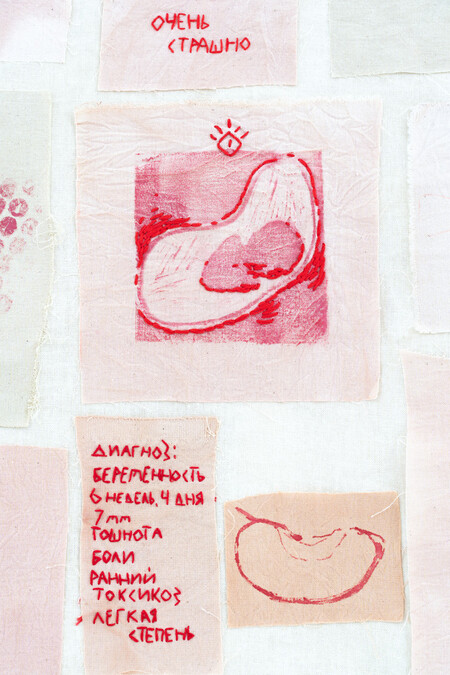

Центральным элементом выставки художницы является одеяло из 92 лоскутов, под которым девушка провела большую часть беременности.

Фрагменты лоскутного одеяла собираются в текстильную мозаику. Каждый из них фиксирует образы, которые последовательно отражают телесные и эмоциональные трансформации художницы.

Гендерная роль будущей матери полна предрассудков в современном обществе. Установки, предписываемые социумом, фиксируются художницей: «Нужно измениться и стать серьёзнее» (конечно ради ребёнка, а не себя). Бестактные замечания врачей также не остаются без внимания.

В интервью независимому медиа «Объединение» Анна признается, что беременность стала тяжелым испытанием для неё:

«Беременность не была легкой ни физически, ни эмоционально. Но роды просто переплюнули вообще всё по силе и переживаниям. Я заболела ковидом на 36 неделе. Все эти события получилось преодолеть, поэтому чувствую себя сильнее».

Автопортретная серия Венер является репрезентацией трёх триместров. Венеры отражают стадии внутренних изменений: утрату своего «я», принятие нового состояния и обретение комфорта.

В «Венерах» считывается узнаваемый визуальный язык художницы, отсылающий к архаическим культам плодородия. Такой взгляд символически протягивает нить к вневременному ритуальному восприятию процесса беременности.

«Я чувствовала себя инкубатором, в котором поселилось нечто чужое»

Красный мешочек воплощает матку, а бусина внутри — эмбрион на начальной стадии развития.

Анна вспоминает, что не была готова к изменениям, происходящим с её телом во время беременности. Параметры быстро менялись, к ним нужно было привыкать.

Автопортреты в технике вышивки и линогравюры посвящены рождению дочери и послеродовому периоду, проведенному в роддоме. Изображения зайчиков и мишек — это фиксация процесса отчуждения и беспомощности перед невозможностью увидеть ребенка в первую неделю.

Девушку на протяжении всей беременности сопровождала тревожность и депрессия на фоне отмены приёма антидепрессантов. Из негативных мыслей, основанных на страхе за ребёнка, развилась бессонница.

Онлайн-проект «Womanscanvas»

Онлайн-проект «Womanscanvas» Анны Самойловой собрал анонимные истории российских женщин о беременности и родах:

(02) Страх медицинского вмешательства

Болезненность беременности и родов может также сопровождаться страхом за жизнь и здоровье — не только своё, но и ребёнка. Перинатальная фобия часто становится причиной сознательного отказа от вынашивания ребёнка женщиной. Художница Наталья Пивко размышляет над этой фобией в своей работе.

Наталья Пивко

«Своей работой я хотела выразить страх перед медицинским аспектом родов, страх возможных осложнений, смерти кого-то из участников процесса».

«Сама я этот момент не пережила, и в этой работе я попыталась представить, как же совмещаются то страшное, что я знаю о родах, с гипотетическим прекрасным, о котором я слышала. И я помещаю это страшное в красивую оболочку.

Эта боязнь родов идет из детства. Несколько раз я была свидетелем сложных родов у животных, а так же разговоров на эту тему от бабушки-ветеринара и ее коллег, а тайное рассматривание атласов со схемами неправильных положений телят и кесаревых сечений — это вообще ужас для детской психики».

(03) Женщина-инкубатор

Один из негативных сценариев, с которым может столкнуться женщина, выполняя репродуктивную функцию, связана с утратой собственного «я». В патриархальной системе функционирования семьи личность женщины сводится к функции выращивания, вынашивания, и дальнейшего материнства, что приводит упрощению гендерной роли.

Мария Измоденова

Работа Марии Издоменовой демонстрирует термин «репродуктивного насилия», когда женщина может стать заложницей постоянного деторождения.

Алиса Гвоздева

Алиса Гвоздева создаёт собирательный антропоморфный образ матери, основываясь на буддизме. Художница наделяет мать божественной силой. Многорукость матери символизирует силу богини и её верность своему долгу.

Такая интерпретация деторождения отсылает нас к тому образу, который к сожалению, укоренился в системе: женщина должна рожать, выполнять свою репродуктивную функцию, ведь она предназначена для этого.

(03) Зарождение жизни

Серафима Сажина

Формирование и развитие эмбриона — неотъемлемая часть беременности, которая нашла свое отражение в творчестве современных художниц.

В своей работе «Малыш Серафим» Серафима Сажина размышляет над тем, что в пренатальный период мы все равны. Мы еще не знаем какие у нас особенности, какой цвет глаз, кожа и прочее. Вся информация о том, какие мы, мы получаем от матери. Это важный период в жизни каждого человека.

Серафиму интересует тема личной мифологии, воплощаемая в «инаковых» метафоричных образах. Младенцы художницы и притягивают, и отталкивают своей фантастичностью. Работы Серафимы «Голова» и «Один» можно рассматривать и в контексте страха женщины родить ребёнка с физическим дефектом.

Юстина Комиссарова

В основе работы Юстины лежат размышления об образе клетки как метафоре личности человека. Из аннотации к работе: «Основная генетическая информация собрана к нам от наших предков, а от нас к общим детям. Если мы наблюдаем это событие, то мы передаем информацию о поколениях. Основная информация направлена на человека от матери в течение первых 4-х дней жизни и является фундаментом естественного организма. Образ клетки — свидетель истории».

(04) Материнский инстинкт

Елена Сорока

Серия работ «Art of Bug» художница вводит понятие «социальный глитч». Предметом её исследования является феминистское движение, которое с точки зрения патриархальной системы является багом, глюком. Как глитч-арт противопоставлен идеальной передаче образа в цифровой культуре, так и «социальный глитч» — это несоответствие ожидаемому образу в патриархальном обществе.

Понятие материнского инстинкта становится гличем, ведь на самом деле само явление — это не инстинкт, а социальный конструкт, поведенческий паттерн, навязанный матерям в процессе женской гендерной социализации.

(05) Послеродовая депрессия

Проект Юлии Горбань состоит из нескольких композиций, каждая из которых соответствует одному из месяцев внутриутробного развития ребёнка и состояния матери в это время. Художница подчеркивает своей работой то, что состояние после родов зачастую зависит от настроя и эмоционального состояния женщины на протяжении всей беременности.

(06) Пересборка

Переосмысление своих социальных ролей, а также поиск новых после рождения ребенка — еще одна тема, поднимаемая женщинами в дискурсе современного искусства. Мотив экзистенциального поиска стал основой для работ следующих художниц.

Алиса Гвоздева

Работа Алисы Гвоздевой «Ребёнок» ярко демонстрирует проникновение младенца в мир матери. Зачастую женщина перестает ощущать себя как отдельная личность со своими желаниями и потребностями после рождения ребёнка, теряя собственное «я».

Иронична работа «Туча плодородная», которая вопреки средневековой религиозной традиции (эстетика которой была взята за основу), иллюстрирует отстраненные отношения между матерью и дитём. Эта дистанцированность может возникать, когда женщина еще не перестроилась к новой роли и жизни в ней.

«Зачем-то тут я» Алёны Мухиной

Выставка «Зачем-то тут я» скульпторки Алёны Мухиной, прошедшая в марте 2022 года, рассказывает о персональном кризисе Алёны после рождения ребёнка и призывает к поиску и «пересборке» себя в новой социальной роли.

«После рождения ребёнка моя жизнь изменилась настолько сильно, что поначалу пугала потерей ощущения себя как отдельной личности со своими желаниями».

«По мере возможности я стала выбираться в мастерскую, это спасало, но в то же время появлялось чувство, что я оставляю ребёнка без мамы в эти дни, отбираю у него его мир. Мне не было стыдно, я не ругала себя за это, но комочек в горле оставался. Каждый такой день я лепила по комочку, пока комочки не закончились»

Комочки — своеобразная интерпретация кома в горле художницы, который она чувствовала, даже ненадолго оставляя ребёнка.

Драпировка на стенах отсылает зрителя к детской теме, напоминая детские телесные складочки.

Серия скульптур «Слоны» Алёны Мухиной символизирует выход из кризисного состояния художницей.

Вывод

Таким образом, можно сделать вывод о том, что тема беременности находит своё отражение в современном российском искусстве. Формат репрезентации может быть совсем различным, ведь он основывается в первую очередь на персональном опыте художниц, который имеет локальные особенности.

Размышления художниц о своих состояниях во время беременности и родов (которые не всегда проходят в безопасности и комфорте), о зарождении новой жизни в целом, о процессе становления матерью, который может сопровождаться экзистенциальным кризисом и послеродовой депрессией, фиксируют не только субъективный опыт, но и общую картину трудностей, сопутствующую женщину в этом процессе. Беременность может стать последствием репродуктивного насилия, социального давления в том числе, о чем говорят некоторые авторки.

Хочется верить, что тенденция эгоцентричности современного искусства будет актуальна еще долгий срок, ведь субъективность опыта все больше ценится в культурном дискурсе, а фрустрированность и отдаленность такой темы, как беременность, будет преодолена.

Библиография