Казань, сабантуй и корэш

Сабантуй или праздник плуга — народный татарский праздник в честь завершения весенних полевых работ. Его поэтапно отмечают, начиная с первой субботы июня: сначала в небольших городах и поселках, затем — в районных центрах и, наконец, в Казани, где основные события разворачиваются на пешеходной улице Баумана и прилегающих к ней переулках.

Сабантуй — праздник радостный, весёлый, с гуляниями до утра, старинными обрядами и состязаниями. В архаические времена Сабантуй был нужен для того, чтобы задобрить духов плодородия и получить осенью достойный урожай. Ныне смысл праздника иной — сохранение народных традиций.

Первые сообщения о праздновании Сабантуя датируются серединой X века. В 1505 году — еще до завоевания Казани войском Ивана Грозного, для проведения праздника в городе установили более 1000 шатров, в которых вовсю веселилась знать, приезжие и простые горожане. Здесь же велась бойкая торговля всевозможными яствами и напитками. В середине XIX века в праздничных мероприятиях принимали участие уже не только татары, но и проживавшие в Казани люди других национальностей.

После прихода в Казань Советской власти праздники Сабантуя стали проводиться в саду Аркадия. Журналистка «Известий» ТатЦИК Дубовская в 1926 году сообщала о происходящем: «Внимание публики… отвлечено яркими восточными костюмами девушек с тамбуринами в руках, выбежавших на арену. Сколько кошачьей восточной грации, гибкости в их движениях. Танцы сменились пением. Появилась гармошка. Старик татарин не утерпел, выскочил на середину… Взмахнул платочком… стукнул туфлями с загнутыми носками, присел, подпрыгнул и пошел отплясывать. — Ай-да старик! Ай-да молодец! — гогочет толпа. Пример заразителен. И пляска с топотом и гиканьем затянулась. Всяк хотел развернуться во всей своей удали».

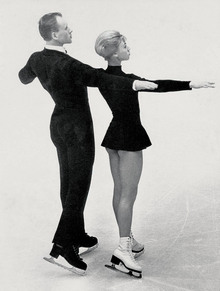

Одним из обязательных соревнований Сабантуя во все времена была борьба на поясах — по-татарски «корэш».

Одним из обязательных соревнований Сабантуя во все времена была борьба на поясах — по-татарски «корэш». Красочное описание этого национального вида спорта оставил осевший в Казани поляк Франц-Силезий Залесский, наблюдавший за единоборствами в XIX столетии. «В кругу стоят в роли хозяев два татарина. Один держит платок с мелкими монетами, а другой вызывает, а иногда и насильно вытаскивает желающих бороться; держит он два длинных пояса, которые каждый из бойцов берет, складывает вдвое и обхватывает им противника», — сообщал Залесский.

«Оба сходятся, нагибаются друг к другу так, что голова одного лежит на плече другого, и уверенно начинают борьбу».

«Сначала ходят потихоньку, сцепившись, переставляя ноги медленно, как медведи. Разными способами стараются свалить друг друга».

«Чаще всего один хватает другого посередине, поднимает вверх и перебрасывает через себя; при этом иногда и сам падает, но задача в том, чтобы оказаться наверху» <…>

«Тот, кто побеждает противника, берет за это несколько десятков медяков, в зависимости от того, как победил — блестяще или посредственно».