Трехмерные учебники: почему музеи науки не так много говорят о самой науке?

Представленная ниже критика устройства и идеологии существующих музеев науки и техники является частью серии из шести лонгридов об особенностях, проблемах и возможностях репрезентации науки и техники в музее.

1 Чистая наука, холодная война и STEM: из истории западных музеев науки.

2 Чьим взглядом мы видим в музее: музеи-храмы и невидимые авторы.

3 Техника в музее. От привычных вещей к странным гетерогенным сетям.

4 Поженить ежа с ужом: к генеалогии союза науки и техники.

5 Трехмерные учебники: почему музеи науки не так много говорят о самой науке?

6 Как пересобрать музей науки и техники? К новой кунсткамере.

Музей науки, Лондон

1.1 Особенности публичной репрезентации науки: двойное очищение

Несмотря на то, что музеи и центры часто совмещают экспозиции, представляющие науку, с экспозициями о технике («наука и техника»*), речь в основном идет о чистой науке, причем очищенной сразу в нескольких отношениях путем создания асимметрий.

Во-первых, наука лишается контекстов своего применения.

Устройство и сложность применения научного знания в основном остаются непредставленными или уходят в тень. Акцент на чистой науке ставится в ущерб прикладной. Эта асимметрия уходит корнями в послевоенное время, когда после ряда неоднозначных и даже скандальных применений техники от химического оружия до атомной бомбы отношение общества к науке стало особенно настороженным.

Апология науки через выделение чистой науки и вытеснение на задний план прикладной позволяет в какой-то степени дистанцироваться от этических проблем и контроля со стороны общества и государства, поскольку все сомнительные ситуации можно списать на прикладную науку. В таком случае последней предъявляются требования прозрачности, отчетности и контролируемости, а чистая наука предположительно сохраняет позитивный образ, не нуждается в контроле и потому остается сравнительно автономной.

Знак в городе Ок-Ридж, Теннесси, где находился один из основных объектов Манхэттенского проекта, предупреждал работников и жителей о секретности проекта в период его работы в 1942–1946 годах

© Dobbernationloves.com

В послевоенное время этот ход по учреждению асимметрии между чистым и прикладным в репрезентации науки* совершил бывший куратор Манхэттенского проекта и президент Гарвардского университета химик Джеймс Конант в своих публикациях и учебной программе General Science. Спустя двадцать лет его повторил и усилил другой бывший участник Манхэттенского проекта Фрэнк Оппенгеймер при создании одного из первых центров науки и техники Эксплораториума: центр должен был представлять абстрактные научные принципы, незапятнанные контекстами их производства и применения (см. подробнее этот лонгрид).

Несмотря на декларацию важности этих принципов для повседневной жизни, Оппенгеймер сопротивлялся тому, чтобы в его центре заходила речь о научных областях, которые могли быть восприняты как политические или же раскрывали устройство научной практики, аспект «как?» [Macdonald 1998, 14].

Архивное фото Эксплораториума © Exploratorium, www.exploratorium.edu

Во-вторых, наука лишается «внешних» контекстов своего производства.

Предполагается, что необходимо избавиться от привходящих наслоений и показать науку «как таковую»: в идеальном случае научное познание протекает автономно от социального, политического и культурного полей.

Это интерналистское представление навязывает посетителю нечто вроде эпистемологической асимметрии в духе Дэвида Блура: у истины одни, внутренние для науки, причины, у заблуждений — другие, внешние, то есть, социальные, политические, культурные [Блур 2002, 5–11].

Когда не мешает ничто внешнее — страсти и эксцессы воли, влияния общества и политические вмешательства, предрассудки, — коллективный ученый в своей работе способен сохранять объективность и двигаться к истине.

Это движение в разные исторические периоды гарантировано Методом, Разумом или иной инстанцией, позволяющей различить путь к истине среди множества ложных, тупиковых путей. Все заблуждения ученых как следствия внешних влияний и сбоев чаще остаются без внимания: экспозиции склоняют посетителя к мысли, что история науки — это история победителей*. Музеи и центры науки и техники в основном демонстрируют то, что открывается в конце этого пути — стройные и постоянно пополняемые и уточняемые идеальные порядки репрезентации мироздания от дезоксирибонуклеиновых кислот до биоценозов, от кварков до суперструктур Вселенной.

- «Виговская история» (англ. Whig history) — подход, интерпретирующий каждое событие с точки зрения его вклада в общий прогресс, неуклонно ведущий к текущему положению дел как его высшей точке. В таком подходе история науки предстает как хронология преодоленных ошибок и предвосхищений принятых сейчас теорий. Термин был предложен Гербертом Баттерфилдом в книге «Виговская интерпретация истории» (1931) и отсылает к партии вигов и ее политической риторике в британском парламенте.

Титульная страница трактата Рене Декарта «Рассуждение о методе, чтобы хорошо направлять свой разум и отыскивать истину в науках». 1637

Наука — в режиме выхода за пределы ситуаций и условий ее производства и применения, вне своей укорененности в материальных, «земных» тканях — предстает автономной деятельностью, которая не имеет места в социальном мире, но занимает позицию наблюдателя как бы за пределами мира, за пределами любого — социального, исторического, политического, культурного — пространства частных позиций.

Это прием god trick, по выражению исследовательницы науки Донны Харауэй, или, перефразируя выражение философа Томаса Нагеля, science from nowhere.

Каспар Давид Фридрих. Странник над морем тумана. 1818

Величественной и одинокой природе соответствует такой же субъект ее познания, незамутненный средой, универсальный и единственный. Он как в зеркале отражает природу в научной картине мира, единственной и общезначимой.

Остальное — общество и его реалии — лишь досадные обстоятельства, которые надо элиминировать. Научные институты и сообщества будто из ниоткуда вступают во взаимодействие с социальными и иными реалиями — наука вложена (!) в мир, нисходит в него (вполне в духе примитивной идеалистической философии), а не соткана из его реалий. Это «обособленный, детально подразделяемый мир, в котором специалисты могут выстроить корпус общего знания, а затем, в случае необходимости, сделать результаты доступными для людей извне» [Портер 2020, 116].

Схема работы лаборатории Роже Гиймена. Илл. из: Latour B., Woolgar S. Laboratory Life. The Construction of Scientific Facts. Sage, 1979

Таким образом, в центре репрезентации науки находится публичная научная картина мира как сложная система универсальных законов и фактов о природе, конструируемая за счет экспертного отбора и систематизации результатов множества естественных наук. Наука как сложное и многослойное пространство производства и последующая экспертная работа при этом заключаются в черный ящик.

Транслируемая вовне научная картина мира — продукт многих процедур: отбора тех теорий (и из числа конкурирующих тоже), идей, объектов и сюжетов, которые по разным критериям подходят для связывания в единую картину и сообщения широкой аудитории. В том числе, что не маловажно, подходят для упрощения, перевода с языка научных теорий на обыденный язык, подбора метафор и аналогий и, в конечном счете, позволяют соблюсти равновесие между научной достоверностью и понятностью. Эти сложные процедуры требуют отдельных навыков и выполняются разными акторами (далеко не только учеными) и инстанциями при разных обстоятельствах и интересах. Они неизбежны при производстве учебных программ и материалов, музейных экспозиций, научно-популярной литературы и фильмов и т. д.

Словом, между науками — с присущими им разногласиями между подходами, сообществами, множественностью позиций по поводу одних и тех же вопросов, социальностью и динамичностью — и тем единым, согласованным и однозначным монолитом знания, которое предъявляется в качестве ее продукта под вывеской научной картины мира, — огромная машинерия, а версий (хотя и не радикально различающихся) научной картины мира много уже потому, что она от и до пересобираемый артефакт.

Само усилие по созданию и обновлению научной картины мира — это в известной степени сопротивление углубляющейся специализации науки, которая давно была осознана как факт и проблема науки.

Можно предположить, что точка обзора, из которой открывается научная картина мира, это позиция не конкретного ученого в конкретной дисциплине, обладающего всегда частичной и частной перспективой, а позиция воображаемого субъекта, который стоит над дисциплинарными делениями и туманами научных разногласий, над частными позициями и реалиями земного мира. Вероятно, это и есть западный рациональный субъект par excellence.

В этом смысле музеи и центры науки и техники в той мере, в какой они сосредоточены на трансляции научной картины мира, остаются агентами классического европейского мышления.

Обычно в них экспонируются компоненты научной картины мира, например, знания об атоме как базовом элементе мироздания, или о клеточном устройстве жизни, или об эволюционном устройстве живой природы. Эта частичность может быть обусловлена как ограниченными возможностями экспонирования и коммуникации, так и иерархией задач: эмоциональное вовлечение и заинтересовывание наукой могут преобладать над систематическим просвещением.

Американский музей науки и энергии в Оак Ридж, Теннесси

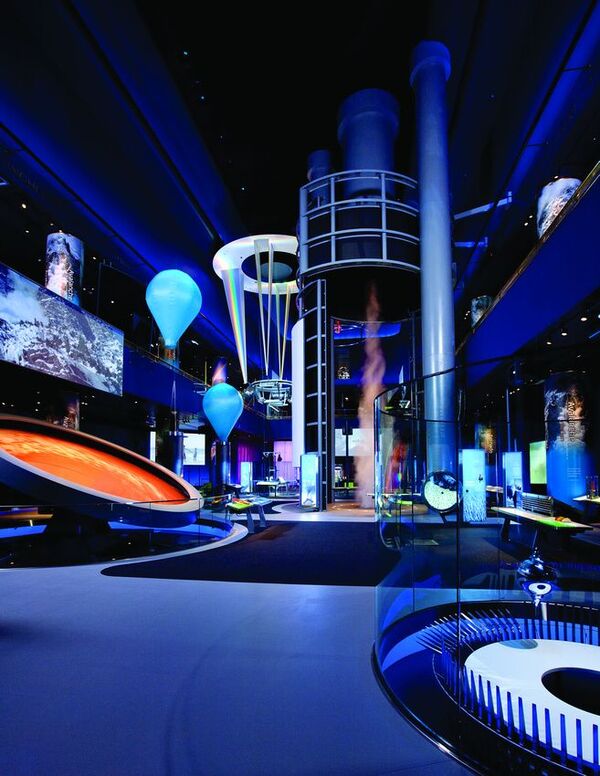

Экспозиция Science Storms. Музей науки и промышленности, Чикаго. ©Evidence Design

Музей науки Принца Филипе, Валенсия

Музей науки CosmoCaixa, Барселона

Экспозиция Life! Beginnings. Калифорнийский центр науки, Лос-Анджелес. ©Evidence Design

Экспозиция BodyWorks Калифорнийский центр науки, Лос-Анджелес. ©Lightswitch

Экспозиция Genome: Unlocking Life’s Code. Смитсоновский музей естественной истории, Вашингтон. ©Evidence Design

Музей науки CosmoCaixa, Барселона

Интерфейсом научного знания в музеях и центрах чаще являются либо знакомые явления из повседневной жизни (например, в экспозиции «Жидкость: от клеток к звездам» Музея науки и техники в бразильском Порту-Аллегро, в экспозициях Elementa и Energetica в Музее науки NEMO в Амстердаме), или наоборот захватывающие чудеса природы (торнадо, цунами, оползни и т. д., как в экспозиции Science Storms Музея науки и промышленности в Чикаго), или просто необычные интерактивные объекты, воплощающие тот или иной принцип (Эксплораториум, экспозиция «Свет мудрости» в Шанхайском музее науки и техники).

Экспозиция Energize. Музей науки NEMO, Амстердам

Экспозиция Science Storms. Музей науки и промышленности, Чикаго. ©Evidence Design

Экспозиция Science Storms. Музей науки и промышленности, Чикаго. ©Evidence Design

Экспозиция Life! Beginnings. Калифорнийский центр науки, Лос-Анджелес. ©Evidence Design

Говорится ли что-то о том, как устроена сама наука — научная деятельность, научное сообщество и институты? Конечно, но репертуар ограничен и как правило сводится к следующим метанаучным темам:

• научный метод и эксперимент (видео, интерактивные и партисипативные экспонаты); • исторические научные инструменты и иллюстрации; • воссоздание классических научных экспериментов; • хронологии или таймлайны научных открытий; • истории выдающихся ученых, в основном нобелевских лауреатов; • роль женщин в науке (критика их невидимости и карьерных препятствий, популяризация их вклада, продвижение ценности гендерного равенства (см., напр., проект IF/THEN)); • роль науки в обществе (устойчивое развитие, здоровье и здоровый образ жизни, автоматизация, освоение космоса и т. д.).

Центральным элементом музейного метанаучного нарратива обычно является тема научного метода. Так, один из немногих примеров относительно разработанного раздела о науке — экспозиция «Наука через века» в амстердамском Музее науки NEMO. Здесь есть таймлайн основных научных открытий и технических изобретений, экспозиция старых научных иллюстраций, рассказывается о том, что такое эпоха Просвещения и почему она важна для развития науки. Посетителям предлагается пользуясь инструкциями самостоятельно провести простой научный эксперимент, чтобы понять, что такое научный метод.

Таймлайн науки, экспозиция «Наука через века». Музей науки NEMO, Амстердам. © NEMO Science Museum

Музей эпохи Просвещения, экспозиция «Наука через века». Музей науки NEMO, Амстердам. © NEMO Science Museum

Коллекция научных иллюстраций, экспозиция «Наука через века». Музей науки NEMO, Амстердам. © NEMO Science Museum

«Проведи исследование как ученая!», экспозиция «Наука через века». Музей науки NEMO, Амстердам. © NEMO Science Museum

1.2 Трехмерные учебники

Такая репрезентация науки через ее опосредованные результаты, в качестве научной картины мира, безусловно необходима, но можно ли считать ее достаточной и в точности соответствующей названию «музей науки» («музей науки и техники», «центр науки и техники»)? Позволяет ли она приблизиться к пониманию того, что такое наука? Только отчасти.

Создаваемый образ оставляет частичное, плоское представление о науке. Без внимания остаются особенности научного познания (разногласия ученых и конкуренция теорий, гипотез, инструментов и подходов, являющиеся едва ли не главными двигателями науки; сопряженная с ними неопределенность и множественность того, что ученые «знают» о природе в конкретный момент; не менее конститутивные для познания ошибки, ограничения возможностей, негарантированность результата и т. д.). Несущественным оказывается социальное, культурное, материальное устройство науки и укорененность в соответствующих реалиях и процессах.

Конечно, иногда эти вещи могут оговариваться в экспликациях, дополнительных информационных слоях и иных расширениях базового нарратива экспозиции, но они никогда или почти никогда не оказываются полноправными частями основного рассказа о науке и технике и тем более не оказываются в его центре.

По сути, музей науки — прежде всего музей научной картины мира, а он, в свою очередь, является музеем утопического состояния науки и знания, поскольку с помощью умолчаний и смещения акцентов выдает за действительность нормативный образ: универсальное и достигшее зрелости автономное предприятие по производству достоверной картины мира, которая, будучи репрезентацией мира или природы, существует сама по себе, когда все, что нужно, учеными открыто. Однако за (вос)производством научного знания и науки стоит огромная непрерывная работа. Бруно Латур как-то удачно по этому поводу сказал [Latour 2000, 254]:

«В истории нет момента, когда можно было бы рассчитывать, что какая-нибудь сила инерции возьмет на себя тяжкий труд ученых и передаст объект вечности. Для ученых нет Седьмого дня!».

Научные объекты натурализируются, лишаясь историчности и контингентности и становясь необходимыми и «природными», а научное знание идеализируется как прямой доступ к устройству природы, так как условия его производства, существования и применения, делающие этот доступ возможным, чаще остаются невидимыми.

По меткому выражению одного из ключевых деятелей музейной сферы XX века Данкана Кэмерона, «мы создали великие музеи науки, которые можно описать не более чем как трехмерные учебники» [Cameron 1971, 17]. Сложнейшая и интереснейшая машинерия, стоящая за этими результатами, в основном остается за кадром. В схожем ключе высказался Томас Кун, ключевая фигура истории науки второй половины XX века [Кун 1975, 17]:

«Понятие науки, выведенное из них [готовых научных достижений, содержащихся в классических трудах или позднее в учебниках], вероятно, соответствует действительной практике научного исследования не более, чем сведения, почерпнутые из рекламных проспектов для туристов или из языковых учебников, соответствуют реальному образу национальной культуры».

Невидимым остается и производство экспонируемой версии научного знания. Публичная научная картина больше, чем «просто» упорядоченная сумма результатов наук. Ее элементы — в той или иной мере продукт множества консенсусов по поводу того, что именно из того, что знают или предполагают ученые о мире, должно войти в состав такой картины, но прежде всего — произвольных решений экспертов и кураторов музеев и центров.

(См. подробнее о двойной невидимости авторства в музеях науки здесь.)

Структура, в которой эти элементы находят свое место, основана на конкретных метафизических предпосылках, не являющихся безальтернативными (например, давние дискуссии об онтологическом статусе рабочих объектов науки между конвенционализмом, инструментализмом, прагматизмом, феноменализмом и т. д. ставят вопрос об онтологическом статусе самой конструкции научной картины мира).

Что касается ответа на вопрос «как?» в отношении науки (как производится научное знание? как разрешаются разногласия?), то в отсутствие других нарративов он нередко сводится к разговору о «научном методе».

Поскольку о методе здесь часто говорится в единственном числе, создается впечатление, что есть некий универсальный и алгоритмизируемый метод, объединяющий все науки и, собственно, делающий что бы то ни было наукой. При этом среди самих ученых нет единства ни по поводу того, что считать научным методом, ни по поводу того, осмысленно ли вообще говорить о таковом [Шейпин 2020, 166–168], а философия науки, как и эмпирические исследования науки давно оставила позади идею единого научного Метода. Впрочем, даже когда используется множественное число или даже если бы существовал такой Метод, остается другая проблема.

В отсутствие раскрытия иных метанаучных тем, особенно социального устройства науки, создается впечатление, что полноценным ответом на вопрос «как?» является «научный метод» (или «научные методы»), и тогда научное знание — в духе интернализме и в соответствии с описанными выше эпистемологическими асимметриями — оказывается исключительно результатом применения научного метода.

Такое упрощение соответствует уровню еще сто лет назад устаревшей философии науки. Метод важен, но не настолько: все, как водится, сложнее. Музеи науки как места представления науки par excellence систематически не ведут разговор об устройстве этой самой науки, вместо этого предлагая более понятные и наглядные результаты, промежуточность которых затушевывается величием «научной картины мира», отражающей мироздание подобно зеркалу.

Чьим взглядом в итоге предлагается здесь смотреть посетителю? Подробнее — в этом лонгриде.

Источники

Блур 2002 — Блур Д. Сильная программа в социологии знания // Логос. 2002. № 5–6 (35). С. 1–24. Каллон 2017 — Каллон М. Некоторые элементы социологии перевода: приручение морских гребешков и рыболовов бухты Сен-Бриё // Логос. 2017. № 2. С. 49–94. Кун 1975 — Кун Т. Структура научных революций. М.: Прогресс, 1975. Латур 2014 — Латур Б. Извините, вы не могли бы вернуть нам материализм? // Логос. 2014. № 4. С. 265–274. Ло 2018 — Ло Д. Технология и гетерогенная инженерия: случай португальской экспансии // Логос. 2018. № 5. С. 169–202. Мол, Де Лаэт 2017 — Мол А., Де Лаэт М. Зимбабвийский втулочный насос: механика текучей технологии // Логос. 2017. № 2. С. 171–232. Портер 2020 — Портер Т. Как наука стала технической // Логос. 2020. № 1. С. 91–130.

Шейпин 2020 — Шейпин С. Как быть антинаучным // Логос. 2020. № 1. С. 159–185. Cameron 1971 — Cameron D. F. The Museum, a Temple or the Forum // Curator: The Museum Journal. 1971. Vol. 14. № 1. P. 11–24. Latour 2000 — Latour B. On the Partial Existence of Existing and Nonexisting Objects // Biographies of scientific objects / Daston L. (Ed.). The University of Chicago Press, 2000. P. 247–269. Macdonald 1998 — Macdonald S. Exhibitions of Power and Powers of Exhibition. An Introduction to the Politics of Display // The Politics of Display. Museums, Science, Culture / Macdonald S. (Ed.). New York: Routledge, 1998.

В оформлении обложки использован снимок экспозиции Science Storms в Музее науки и промышленности, Чикаго.