Брендинг территорий. Как сделать регион узнаваемым?

6 июня в HSE CREATIVE HUB на конференции «Повышение привлекательности регионов: история, люди, маршруты, бренды» представители региональных органов власти рассказали о проектах территориального брендинга, которые способствуют продвижению локальных продуктов и развитию местных брендов.

К участию были приглашены представители Челябинска, Республики Саха (Якутия), Владивостока, Мончегорска, Хакасии, Республики Татарстан, Иваново.

Мероприятие состояло из онлайн-выступлений региональных спикеров и TED-тока в офлайн-формате, где эксперты Школы дизайна НИУ ВШЭ рассказали об инструментах, которые помогают решению задач регионов.

Модераторами конференции были: заместитель руководителя Школы дизайна НИУ ВШЭ Наталья Логутова, куратор направления «Современное искусство» в Школе дизайна НИУ ВШЭ, руководитель юнита HSE MUSEUMS LAB Пьер-Кристиан Броше и доцент Школы дизайна НИУ ВШЭ, директор по обеспечению учебного процесса на уровне дополнительного образования Татьяна Кривошеева.

Открыли конференцию Наталья Логутова и Пьер-Кристиан Броше, который уже 12 лет является бессменным ведущим программы «Моя любовь к России», выходящей на телеканале «Культура». Также Пьер-Кристиан выпустил более 40 путеводителей по России.

Спикер убежден — чтобы развивать туризм, который может быть не только источником отдыха, но и новых эмоций и знаний, нужно обратить внимание на потенциал региональных городов и деревень.

Пьер-Кристиан Броше: «Исследование региона и знание всех его деталей — абсолютно необходимый элемент для того, чтобы начинать заниматься брендингом территории».

Наталья Логутова рассказала, что Школа дизайна НИУ ВШЭ и Институт развития креативных индустрий НИУ ВШЭ активно продвигают исследовательские и проектные инициативы, связанные с популяризацией локальной идентичности и территориальной привлекательности, формированием креативных индустрий в регионах — используя творческий потенциал экспертов, кураторов, преподавателей и студентов всех кампусов Школы дизайна: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и онлайн-кампус на базе НИУ ВШЭ — Пермь.

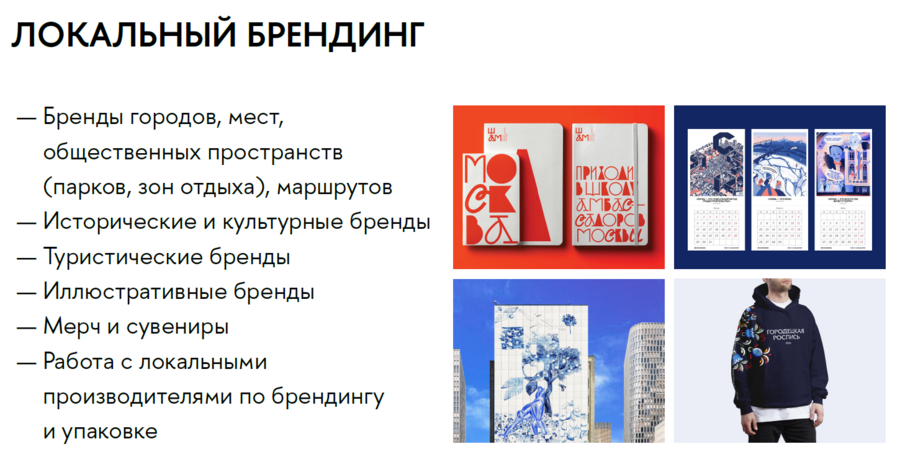

Наталья описала подробнее каждое из направлений, в которых Школа дизайна и ИРКИ работают с регионами.

Онлайн-сессия. Знаковые кейсы развития регионов.

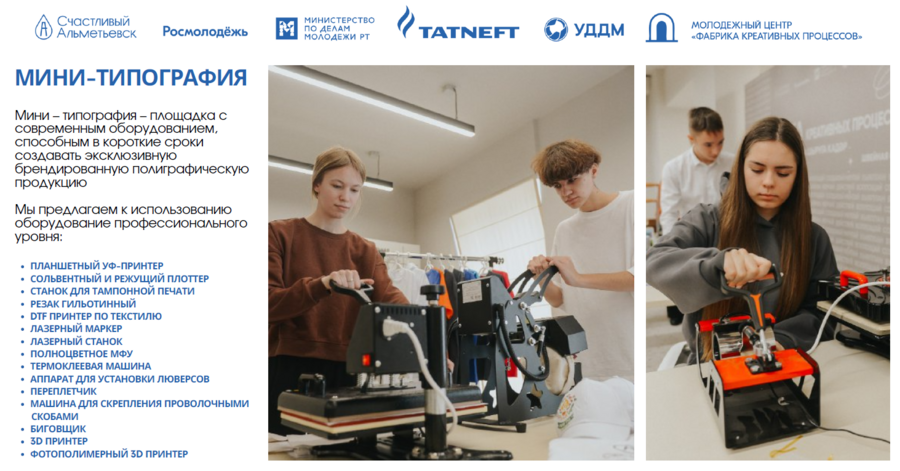

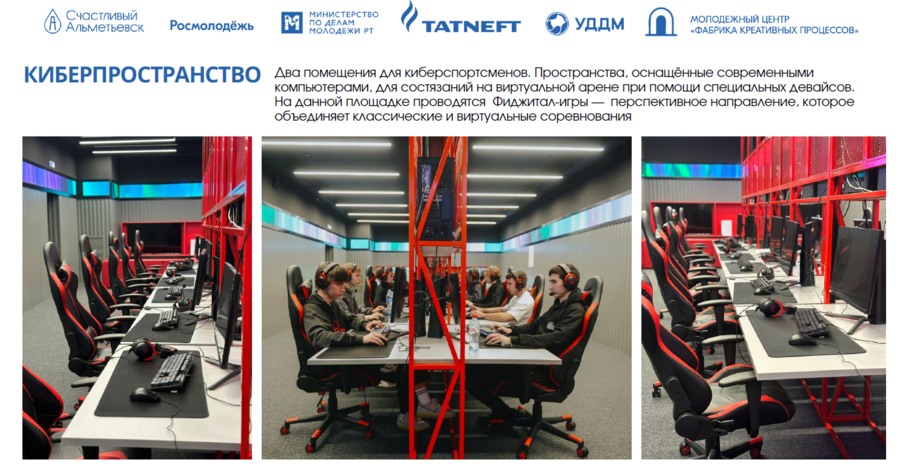

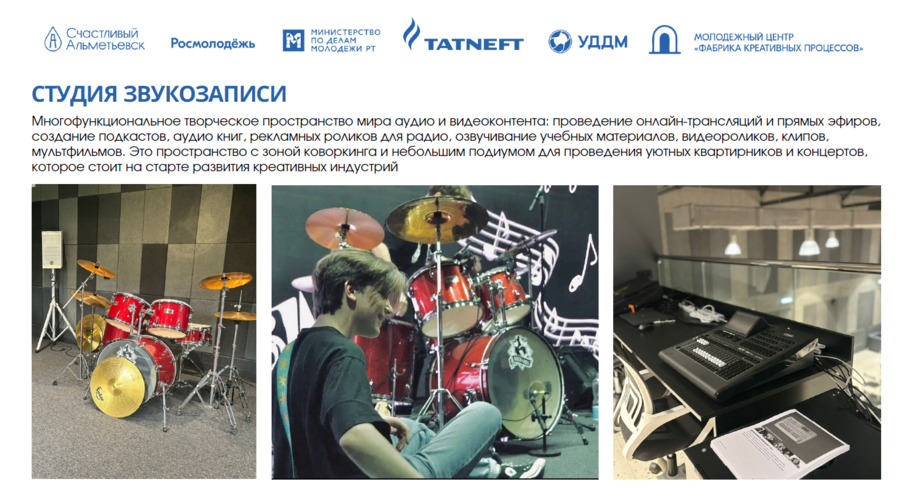

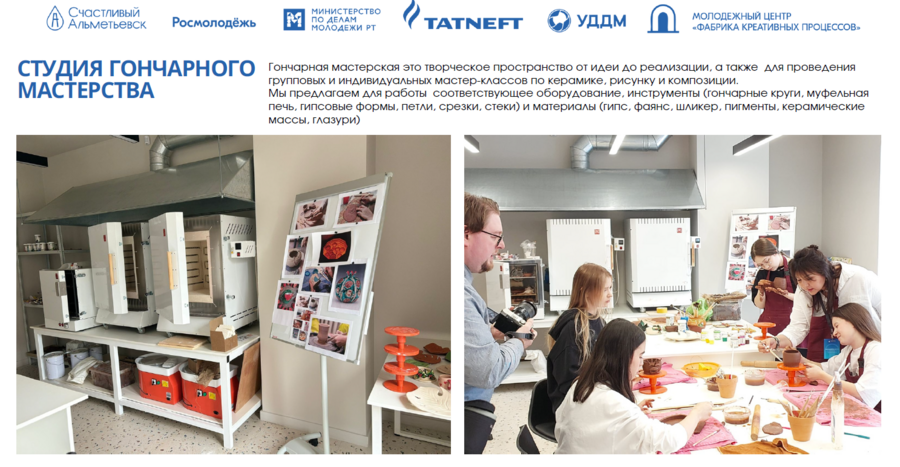

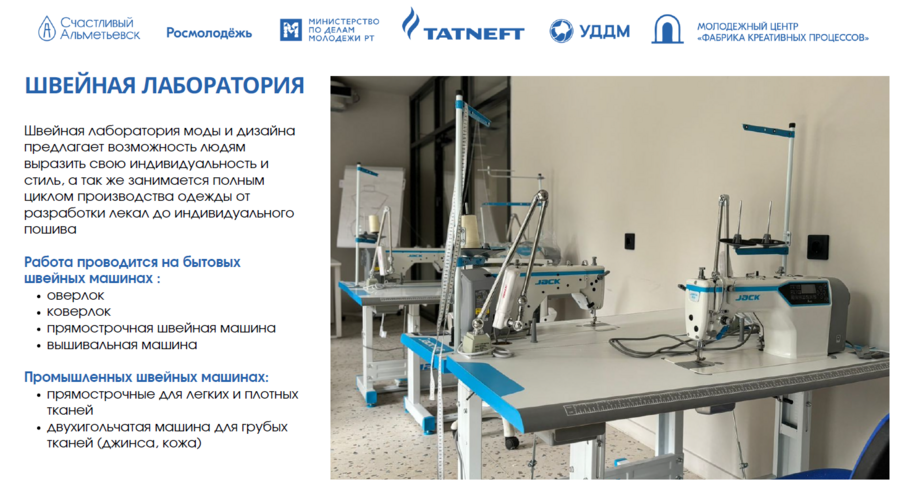

Открыла сессию выступлений Ксения Амерханова и как директор МБУ «ЦСМ» г. Альметьевск рассказала о молодежном центре «Фабрика креативных процессов».

Это место объединяет в себе многофункциональный зал, швейную лаборатория, мини-типографию, студию звукозаписи, киберпространство, театральную студию и кафе-коворкинг. Здесь проходят регулярные мастер-классы по разным творческим направлениям. Даже есть клуб молодого предпринимателя, где обучают финансовой грамотности.

Фабрика направлена на развитие молодежи. Каждый от 14 до 35 лет может попробовать реализовать свои идеи при помощи современного оборудования и профессиональных специалистов.

Продолжил конференцию дизайн-директор и управляющий проектами MOSCOW DESIGN LAB Алексей Дружинин. Спикер объяснил, что бренд территории — это сумма мнений о ней. Работа по территориальному брендингу заключается в том, чтобы не только собрать мнения о своем регионе сейчас, но и представить, что о регионе могут думать через 5-10 лет.

Территориальный брендинг начали развивать всего 10 или 15 лет назад в нашей стране. Главное отличие бренда территории от коммерческого заключается в том, что первый всегда имеет бэкграунд, в то время как коммерческий вынужден создавать историю ассоциаций с нуля. С одной стороны, хорошо, когда уже есть материал, с которым можно работать. А с другой — в случае с территориями материала очень много и его надо сокращать до 5-6 мощных понятий, которые и будут создавать бренд.

Алексей Дружинин: «Бренд — это никогда не финальный результат, это всегда процесс. Что-то постоянно происходит в регионе. Новое появляется, а старое уходит. Поэтому облако ассоциаций тоже меняется».

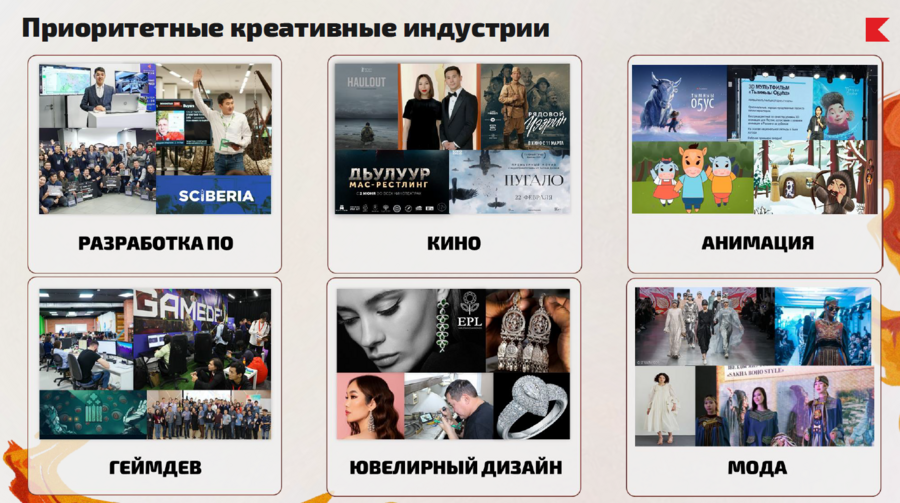

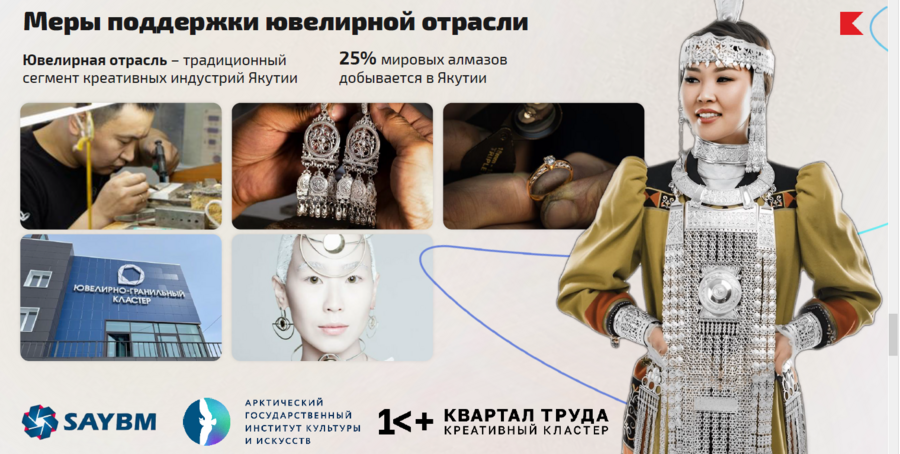

Генеральный директор АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» Афанасий Саввин продолжил мысль предыдущего спикера и сказал, что многие ассоциируют Якутию с алмазами, нефтью и газом и не понимают, зачем там развивать креативные индустрии. Однако из-за оптимизации производства и добычи полезных ископаемых доля занятых в сырьевом секторе всего 10%. Поэтому важно развивать новые отрасли, где люди могут зарабатывать себе на жизнь. Те же алмазы важно не только добывать, но и обрамлять в бренды.

Поэтому Афанасий считает, что важно сделать дальневосточные города комфортными местами, чтобы представители креативных индустрий выбирали такие регионы для жизни и совершенствовали их дальше.

Афанасий Саввин: «Чем больше в какой-либо компании доля креативных занятий, тем выше вероятность того, что она будет создавать маркетинговые инновации».

Афанасий Саввин: «Мы позиционируем Якутию также как центр геймдева, центр IT-технологий».

Афанасий добавил, что креативную экономику создает не только государство, но и предприниматели. Спикер посоветовал каждому региону выбирать приоритетное направление, на котором территория будет зарабатывать, где будет больше рабочих мест.

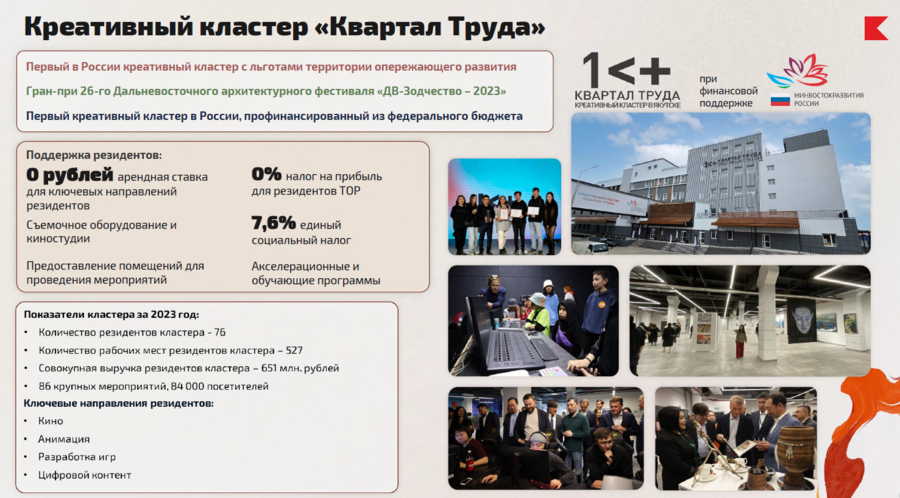

Определить такое направление очень просто — стоит посмотреть, в каких индустриях предпринимателям удалось добиться успеха. Например, в Якутии активно поддерживают кинопроизводство и анимацию (студия Tundra). В прошлом году представители Якутии получили 20% наград из всех российских фильмов, которые были представлены на зарубежных фестиваля. Местное правительство выделяет гранты режиссерам, а проект строительства киноцентра в Якутске был поддержан президентом РФ.

«Мы умеем недорого снимать хорошее кино, которое окупается в прокате, прежде всего в якутском, и ребята потом эти деньги вкладывают в новое производство».

Афанасий считает, что развитие креативной экономики не равно строительство кластера, но помещения с хорошей инфраструктурой, конечно, нужны. Людям надо где-то встречаться для создания и обсуждения творческих проектов особенно в суровые зимы.

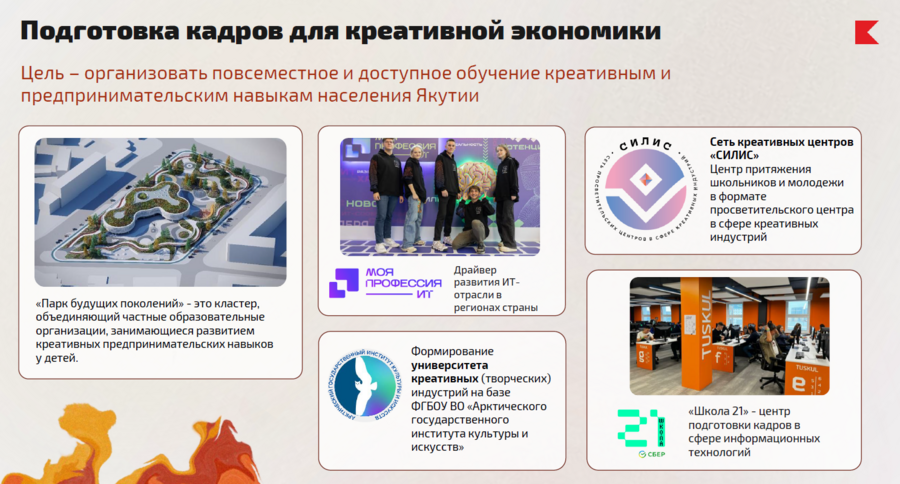

Якутск как самый большой город в регионе аккумулирует все ресурсы, однако много тех, кто хочет уехать на учебу в Москву или куда-то еще. Местное правительство никого не держит и ведет такую политику, которая направлена на то, чтобы человеку, который получил в другом месте опыт, захотелось вернуться и передать эти знания на Родине и поучаствовать в ее дальнейшем развитие.

Наталья Логутова и Пьер-Кристиан Броше продолжили мысль Афанасия и рассказали о том, что онлайн образование в Школе дизайне НИУ ВШЭ как раз позволяет оставаться молодым людям в регионах после окончания школы и при этом получать профессиональную квалификацию, которую студент может сразу применить на практике для улучшения своего края.

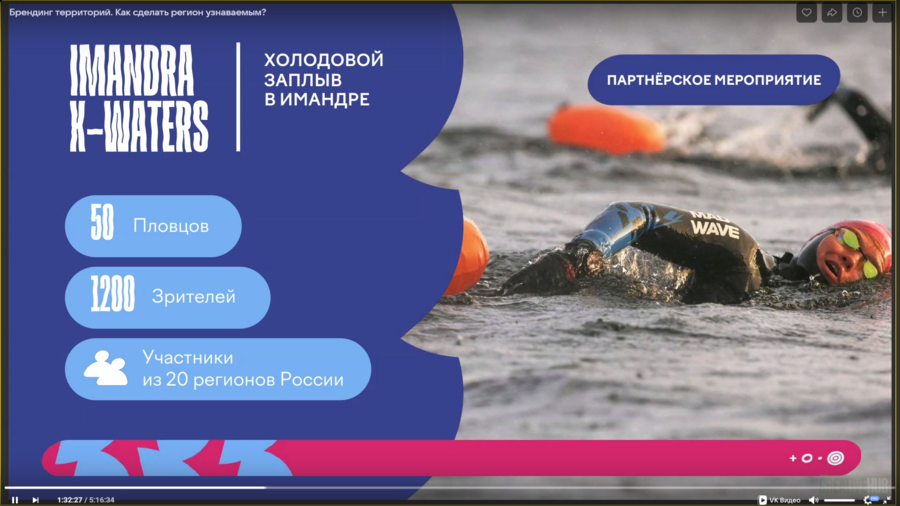

Следующей выступила руководитель направления PR АНО «Агентства развития Мончегорска», эксперт по стратегическим коммуникациям и позиционированию Елена Шмидт и рассказала, какие меры по создания условий для развития креативных индустрий практикуются в Мончегорске.

В городе большое производство цветного металла, однако при создании бренда территории как раз старались сместить акцент с индустриального на природное богатство региона. Чтобы добиться этой цели, агентство, которое представляет Елена, развивает следующие направления: туризм, брендинг, бизнес, городская среда и социально-культурная сфера.

Елена Шмидт: «Когда мы начинали работу над брендом города Мончегорска, мы учитывали как раз перспективные отрасли экономики, в том числе креативной, которые собирались развивать. Это и новые медиа, и дизайн, и аудиоконтент, событийные мероприятия».

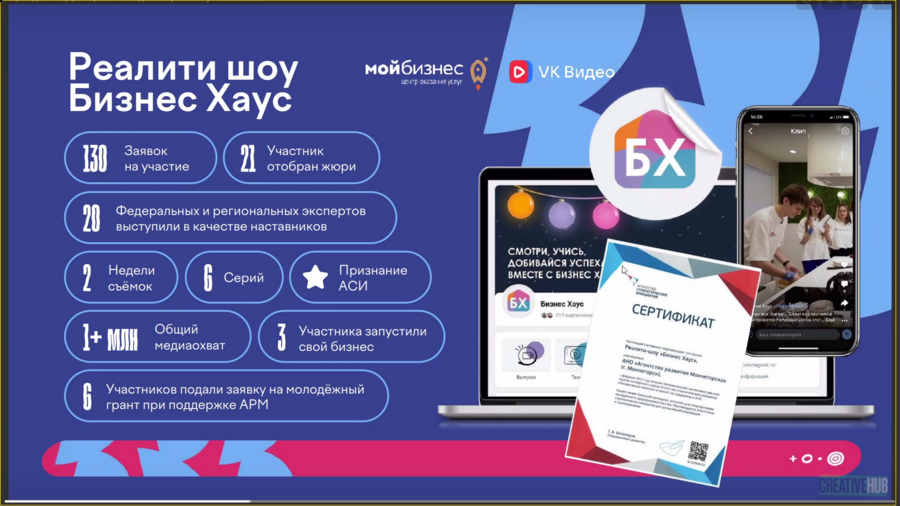

Елена обозначила одну из главных проблем города — отток молодежи. Много выпускников после окончания школы выбирают учебу в других городах. Поэтому агентство старается подключить молодежь к новым городским проектам, в том числе по развитию туризма. Также популяризация предпринимательства среди молодого поколения реализуется через проведение реалити-шоу «Бизнес-хаус», победителям выделяются средства на развитие своего бизнеса.

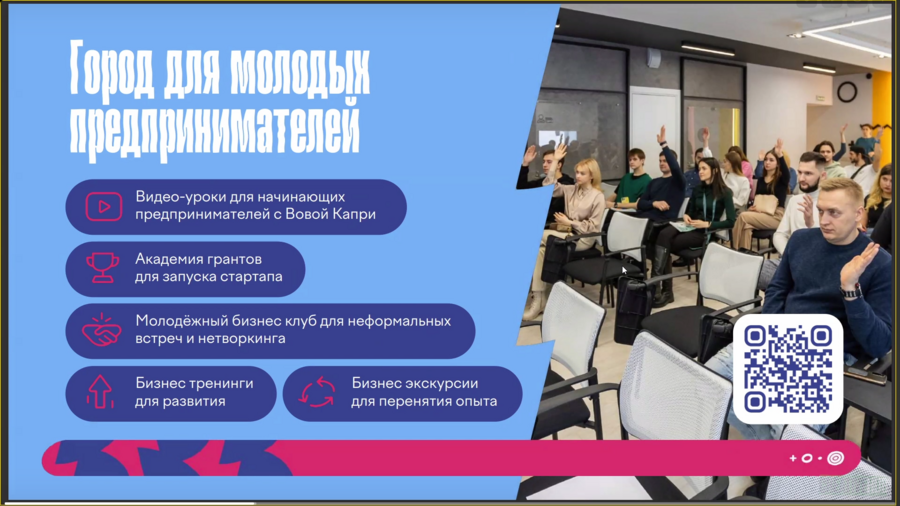

Сейчас Мончегорск — город с самой высокой стартап-активностью в регионе. «Город для молодых предпринимателей» — еще один проект, который включает в себя видео-уроки для начинающих предпринимателей с популярным блогером Вовой Капри.

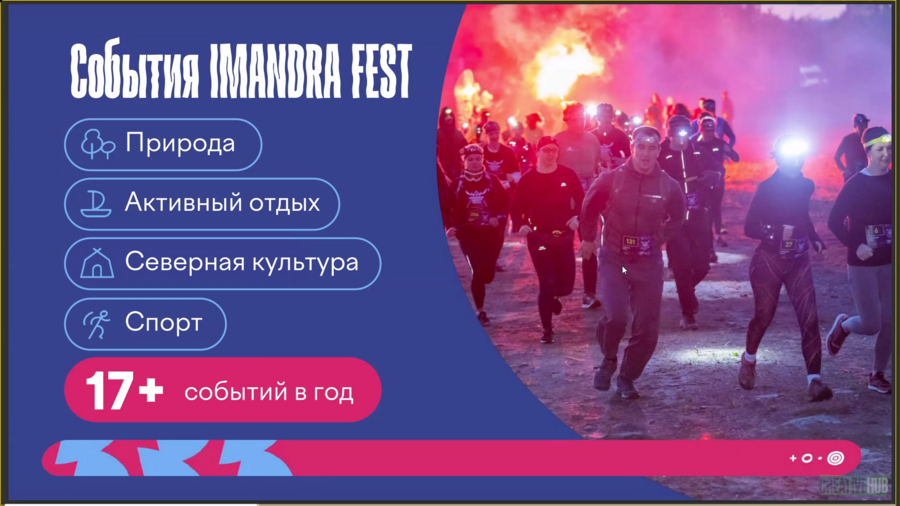

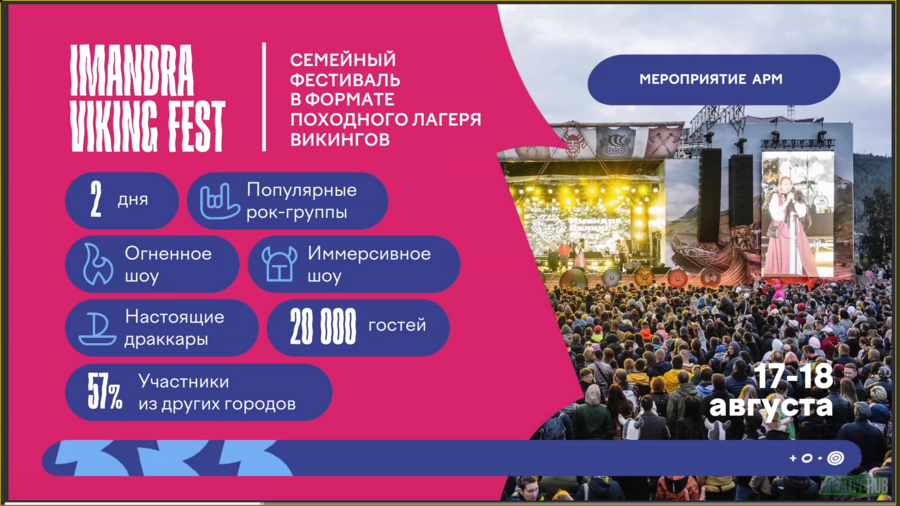

Елена рассказала про мероприятия «Imandra fest», которые погружают в северную культуру через активный отдых на природу.

Креативная работа с городским сообществом проводится через проект арт-резиденция «Артарктика», смысл которой — создание новых точек притяжения жителями для себя и для туристов.

Елена рассказала о новом бренде города «Озёра вокруг нас». Айдентику уже начинают внедрять в навигацию города и в некоторые учреждения.

Далее Юлия Адгамова как первый заместитель министра культуры Республики Татарстан рассказала о том, как строились проекты территориального брендинга и какую философию каждый бренд продвигает.

Бренд «Историко-культурное наследие Республики Татарстан» связан с наследием региона и его приумножением. Программа «VISIT TATARSTAN» основана также на популяризации народных традиций.

Юлия добавила, что сейчас Казань — спортивная столица России. Здесь проводится много таких международных соревнований, как Всемирная летняя универсиада. Казань, как третья столица, занимает лидирующую позицию по инвестициям и строительству, является одним из крупнейших экономических и научно-образовательных центров в стране. Также в 2021 году Казань получила официальный статус «Гастрономическая столица России».

В Казани сейчас активно проводятся этно-фестивали, которые знакомят с культурой многонационального региона и тем самым повышают его привлекательность. Проект «Карта этно-фестивалей» проводится с 2020 года. Также в рамках фестивалей и ярмарок популяризируются народные промыслы.

Юлия Адгамова: «В нашей республике проживают представители более 170 народностей, а проведение народных праздников помогает сохранить и передать подлинные ценности и традиции каждого».

Юлия добавила, что в регионе существует такая информационная система, как «Культурный Татарстан». Пользователи могут узнать о культурных событиях. Также с помощью такого приложения удобно собирать статистику, какие места предпочитают посещать местные жители и туристы.

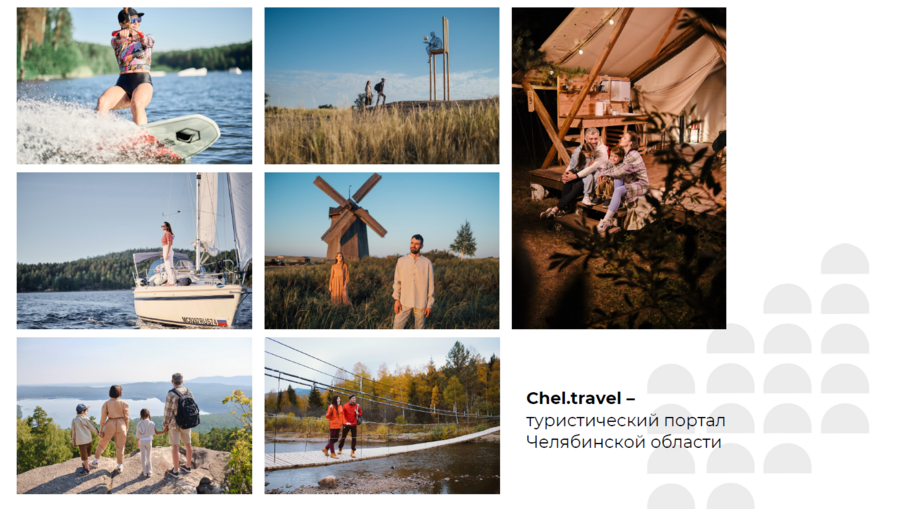

Продолжила серию докладов Ирина Чиркова — заместитель директора по развитию креативных индустрий АНО «Агентство международного сотрудничества Челябинской области». Эта компания развивала и продвигала внутренний туризм, а сейчас стала заниматься также продвижением креативных индустрий. В процессе работы над туристическим направлением родился портал Chel.travel.

Ирина в своем выступлении развенчивала разные стереотипы Челябинской области. Например, у многих этот город ассоциируется с чем-то суровым и только с метеоритом. Это можно использовать для бренда территории. Но о том, что в Челябинской области красивая природа и много озер, есть горнолыжный курорт, мало кто знает, и это надо исправлять.

Ирина Чиркова: «Когда мы поняли, что в самом слове Челябинская область заложено слово человек, то начали раскручивать смыслы от этого. Челябинская область начинается с человека и его мечты».

На форуме «Российская креативная неделя Урал» были представлены разные направления. Например, в Челябинске активно развивается модная индустрия. Этой весной проходила выставка «Мода, которой нет», организатором которой была Елена Ермаковишна. Местные дизайнеры показывают свои работы также в Казани, в Минске и других городах. Ирина рассказала, что в Челябинской области есть так называемая Уральская Европа, которая состоит из сел Париж, Варна, Лейпциг и так далее. Там проводили Парижскую неделю моды.

Кроме моды стремительно развивается сфера IT. Недавно был построен завод роботов в Челябинске. Также ведется много исследований и разработок в сфере медицины.

Из-за красивой природы в Челябинской области часто проходят съемки известных фильмов. Например, сериал «Плевако» снимали в Троицке. Ирина также рассказала про такой важный некоммерческий проект «Незримое кино», который переводит фильмы для незрячих людей.

Ирина добавила, что город Сатка считается столицей стрит-арта. В целом Челябинская область не такая суровая, как о ней принято говорить.

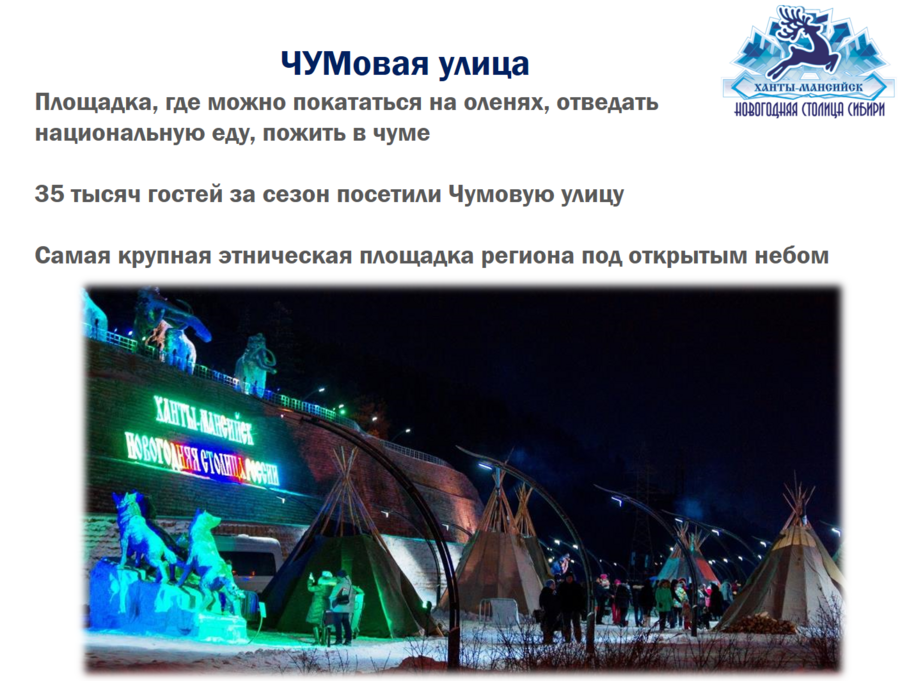

Директор МБУ «Центр молодёжных проектов», советник Главы города Ханты-Мансийска Анна Линкер рассказала про проект «Ханты-Мансийск — Новогодняя столица Сибири».

В 2017 году Ханты-Мансийск получил статус новогодней столицы России. Город превзошел свои возможности. В основе логотипа бренда — олень как символ зимней сказки. На главной площади была построена площадка Чумовой улицы, которая представляла собой культурно-туристический комплекс из несколько чумов, расположенных на территории археопарка. Также был открыт отель Чум, где каждый желающий мог остаться на ночь и погрузиться в национальную культуру.

Кроме инсталляций новогодний проект включает в себя множество мероприятий ежегодно. В этом году было проведено около 160 событий. Такой масштабный проект позволяет местным предпринимателям презентовать свои услуги и товары.

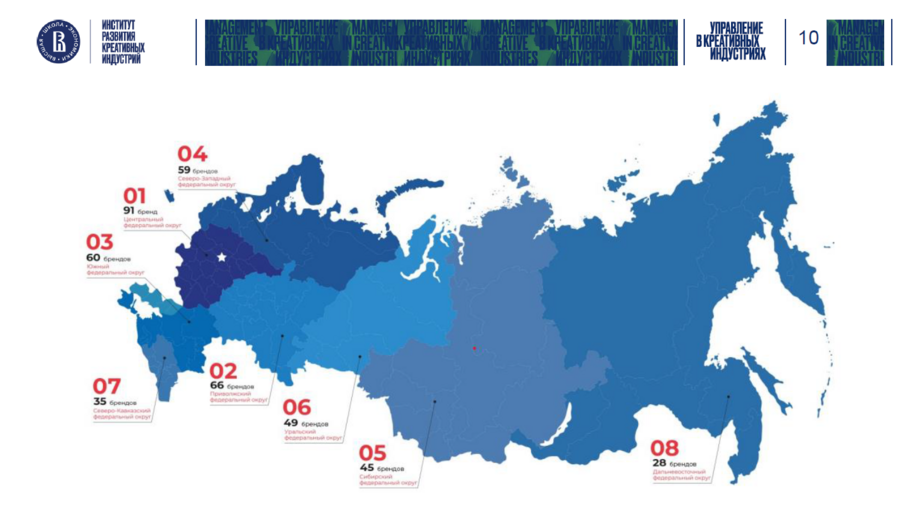

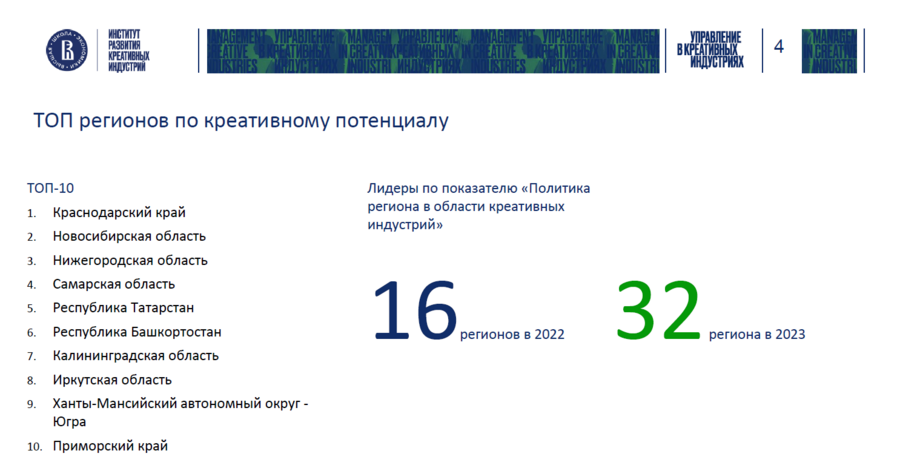

Ольга Вапнярская как заместитель директора ИРКИ и академический руководитель магистерской программы «Управление в креативных индустриях» рассказала об исследованиях Института развития креативных индустрий в направление регионального брендинга.

Подробно Ольга остановилась на трех проектах:

— регулярный рейтинг креативного потенциала регионов Реализуется совместно с Всероссийским научно-исследовательским центром R& C с целью определения ключевых факторов формирования креативной среды и оценки степени их влияния на уровень социально-экономического развития территорий. Потенциал регионов оценивался по 14 ключевым показателям, объединенных в 4 тематических блока: «инфраструктура креативных индустрий», «политика региона в области креативных индустрий», «опыт проведения профильных мероприятий» и «туристическая привлекательность».

— издание дайджеста креативных индустрий В дайджесте представлены различные форматы: анонсы, интервью с представителями креативных индустрий, обзоры и пост-релизы уже состоявшихся событий.

— «Коллекция брендов регионов России» Совместный проект с ВНИЦ R& C направлен на сбор полной информации об актуальных брендах российских регионов, а также на определение тенденций и динамики развития в этой области маркетинга.

Офлайн-сессия. CREATIVE-talk «Кадровый вопрос и дизайн-решения задач регионов»

Модератором следующей части мероприятия была Татьяна Кривошеева — доцент Школы дизайна НИУ ВШЭ, эксперт Лаборатории дизайна, директор по обеспечению учебного процесса на уровне дополнительного образования.

Татьяна презентовала курс ДПО «Развитие креативных индустрий как инструмент повышения привлекательности и устойчивости городов». Образовательная программа подходит всем, кто работает в сфере креативной экономики, интересуется урбанистикой, продюсирует или управляет креативными проектами. Учиться можно с 18 лет — даже если не заканчивали вуз или колледж.

Курс начинается 1 июля 2024 и состоит из групповых семинаров, лекций и тренингов, которые проходят онлайн.

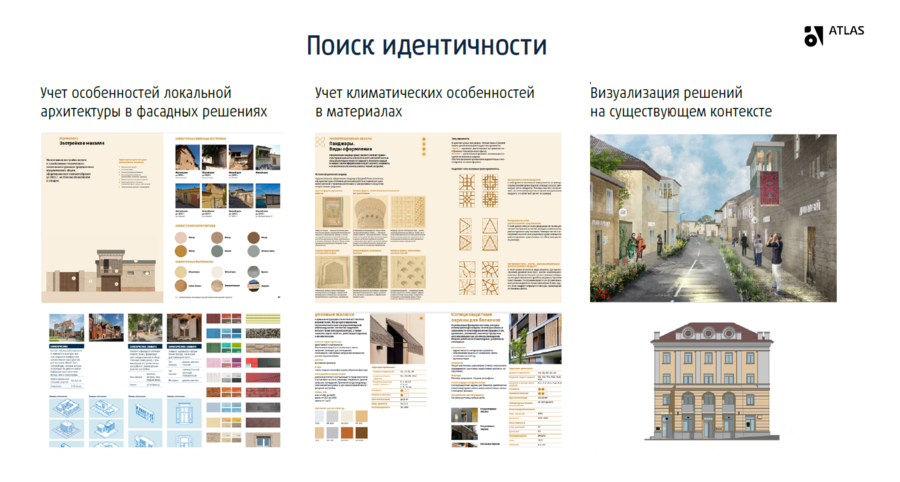

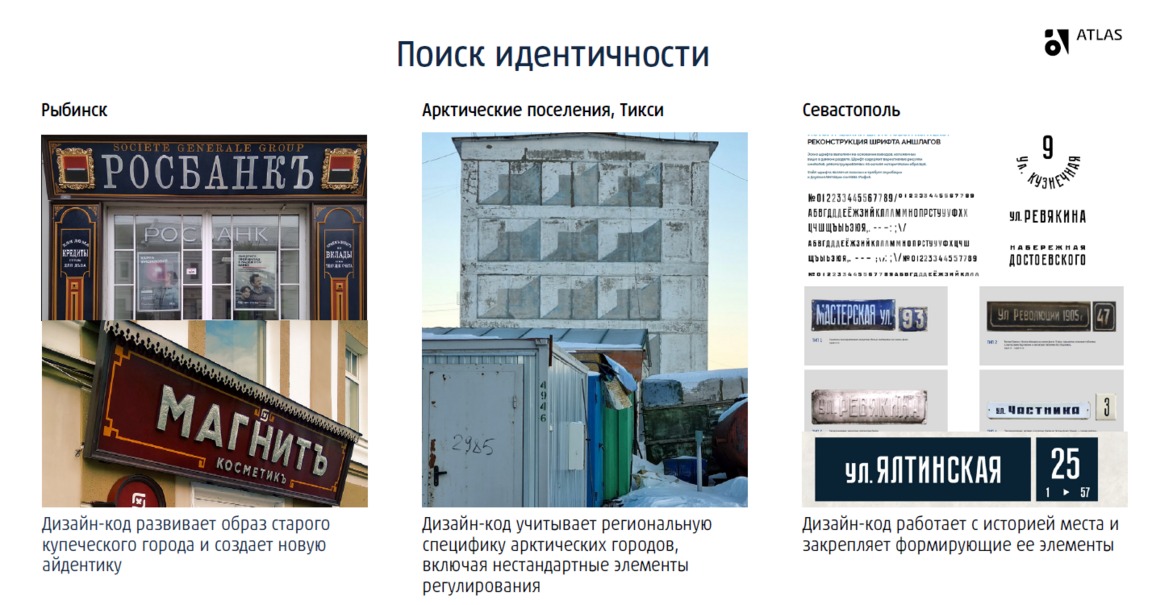

Далее выступил Артем Киселев — аналитик компании Atlas, студент магистратуры «Управление пространственным развитием городов» Высшей школы урбанистики им. А. А. Высоковского Факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ. Спикер объяснил, что такое идентичность территорий и дизайн-код на примере опыта российских городов за последние 10 лет.

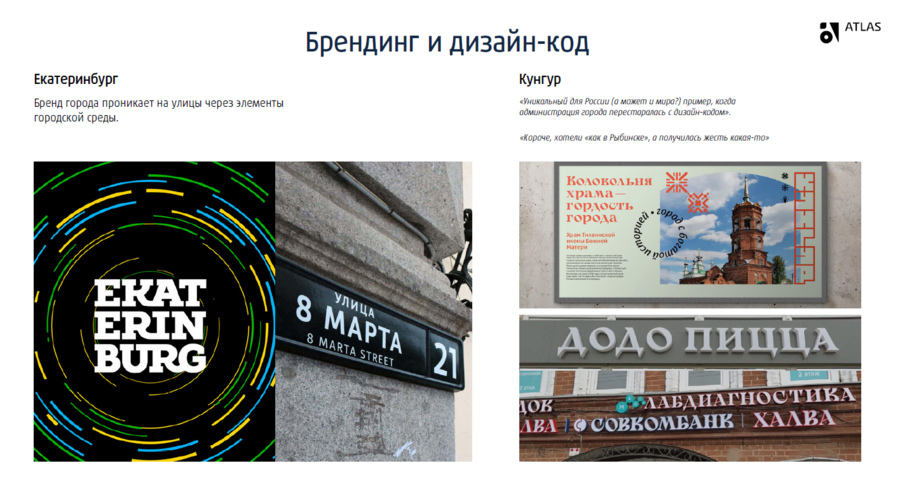

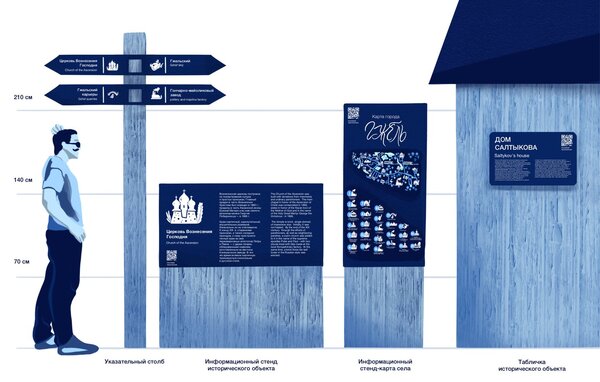

Дизайн-код — иллюстрированный свод правил, регламентирующий внешний облик, оформление и порядок размещения стилистически единых элементов городской среды.

Артем рассказал, что первый дизайн-код появился в Москве в 2013 году для центральных улиц. Студия Лебедева разработала регламенты для вывесок, чтобы убрать визуальный мусор в виде рекламы информационных конструкций.

«Только с 2018 года развитие дизайн-кода приобрело лавинообразный характер».

Артем Киселев: «Дизайн-код — это тот инструмент, который позволяет раскрыть идентичность города и найти уникальное в нем».

Артем добавил, что на первом этапе многие города пошли по пути слепого копирования дизайна друг друга. Однако со временем поняли, что нужно сначала найти идентичность города, чтобы с помощью дизайн-кода раскрыть ее. При этом не стоит абсолютно все приравнивать к общему знаменателю — так бренд города может стереть идентичность частных бизнесов.

«Дизайн-код сегодня это такой документ, на который нельзя смотреть в вакууме, он должен быть вписан в систему городских решений».

При определение и внедрение дизайн-кода могут возникать такие проблемы, как: - Нехватка компетенций и желания на изменения - Нехватка ресурсов - Ложное целеполагание: быстрые PR-эффекты - Чрезмерная сложность документов и правовые ограничения для администрирования изменений - Отсутствие идентичности

Дизайн-код жизнеспособен, только если жители и местные предприниматели приняли его. Для разработки дизайн-кода города или региона важно мыслить комплексно и учесть много факторов. Стоит иметь ввиду, что процесс внедрения должен происходить поэтапно, поэтому может затянуться.

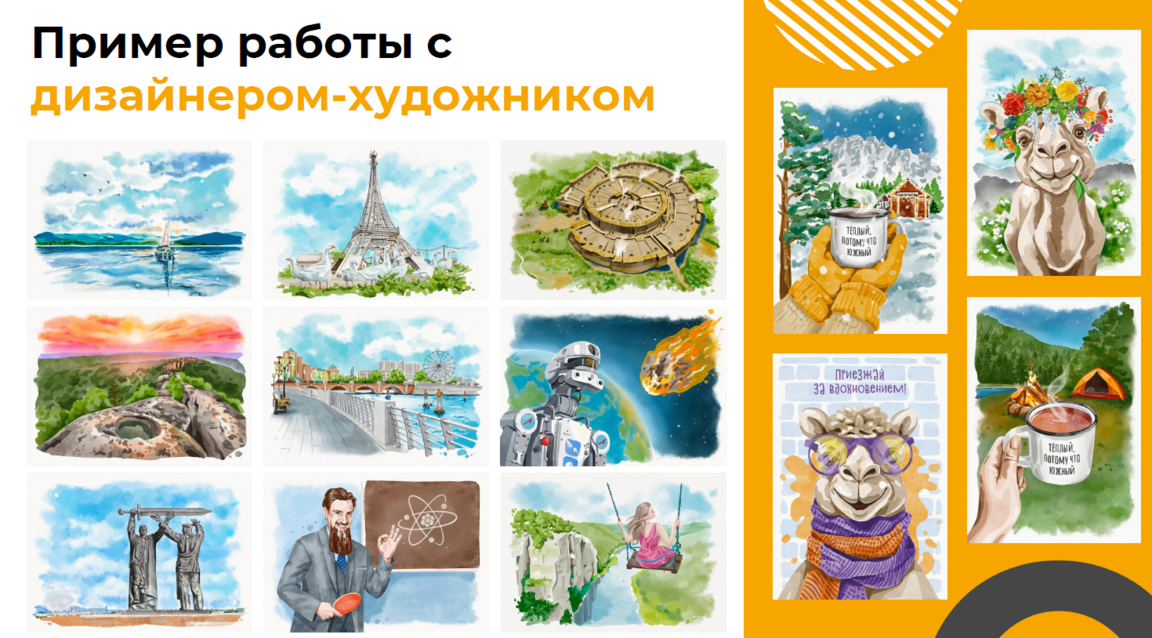

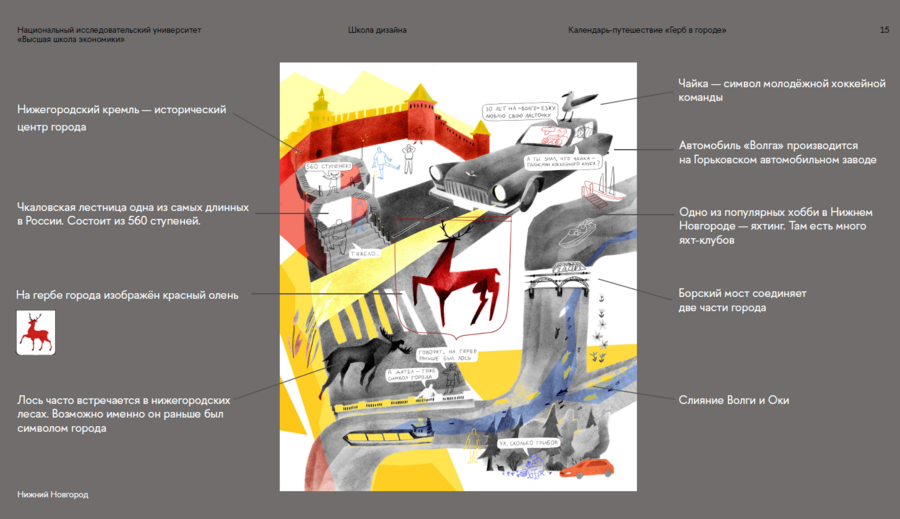

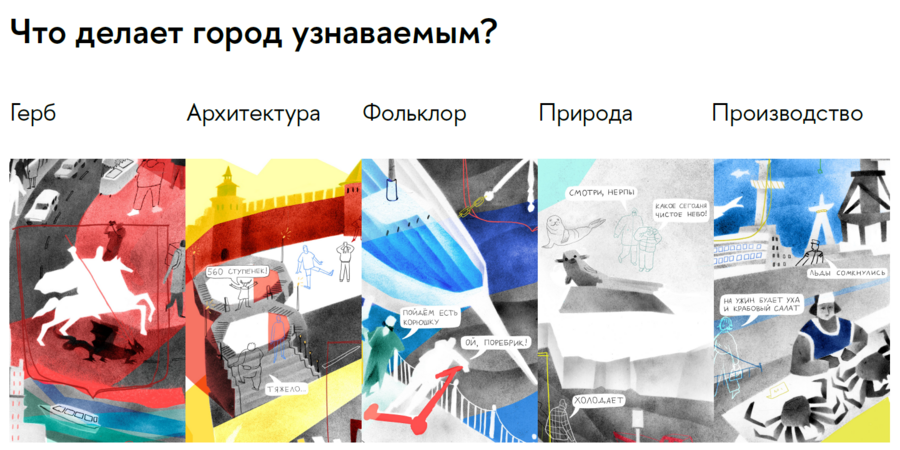

Студентка направления «Иллюстрация» и дизайнер-стажер юнита HSE DESIGN LAB Лаборатории дизайна НИУ ВШЭ Александра Еремина выступила следом и рассказала про визуальные приёмы отображения города.

Александра создала серию иллюстраций, на которых запечатлела уникальные образы городов. Материальным воплощением проекта стал подарочный календарь-путешествие «Герб в городе» Школы дизайна НИУ ВШЭ на 2024 год и серия шелкографических изображений, которые могут использоваться для различного мерча.

Для создания иллюстраций Александра изучила, локальную идентичность каждого города, про которую рассказывал предыдущий спикер. В центре композиции спикер поместила герб, как сердце города и дополнила его персонажами, объектами, архитектурными памятниками и культурными символами, связанными с конкретным местом.

Александра Еремина: «Мне всегда было интересно работать с городской культурой. В этом проекте мне захотелось запечатлеть особенности разных городов и показать потенциал для развития территориального брендинга на основе локальных стереотипов с помощью иллюстрации».

Шелкография — это разновидность трафаретной печати, в которой используется нейлонная сетка высокой плотности. На нее наносят трафарет, который закрепляют с помощью ультрафиолета. В графических редакторах Александра добавила цветовые акценты. Цвета выбирались специально для каждого города соответствующе его гербу.

Как исполнительный продюсер «Культпромо» Юрий Таскаев занимается организацией, развитием и продвижением культурных и социальных проектов. На конференции спикер рассказал про социальную ответственность крупнейших предприятий в малых городах России.

Как объяснил Юрий, такие большие предприятия, как Сибур или Росатом, часто базируются в маленьких, а иногда даже закрытых для туристов городах. Особенно важно сделать такие населенные пункты привлекательными и комфортными для местных жителей, которые стремятся уехать в мегаполисы на заработки. Процесс изменения города можно начинать с проведения различных фестивалей.

Никто не знает город лучше, чем местные жители, поэтому именно они могут улучшить его наиболее эффективно.

Юрий Таскаев: «Необходимо менять взгляд граждан на родные места и переоткрыть им город. Когда жители города включаются в его судьбу, все начинает гораздо быстрее меняться вокруг».

Руководитель направления «Комикс», руководитель специализации «Иллюстрация» на направлении «Анимация и иллюстрация» в Школе дизайна НИУ ВШЭ Юлия Блюхер погрузила слушателей в работу с промыслами и продемонстрировала, кейсы студентов в этом направлении.

Внутри самого промысла нельзя что-то менять, иначе это разрушит традицию. Но можно повышать узнаваемость бренда и наполнять окружающую среду предметами, которые так или иначе отсылают к бренду конкретного промысла. Важно понять, через какие предметы лучше это сделать. По сути, как говорит Юлия, дизайнеры в этот момент занимаются созданием франшизы. Промысел заключает в себя дизайн-код, который можно использовать сейчас для создания мерча.

Юлия Блюхер: «Особенности работы с проектами в области Народных художественных промыслов — это ручной труд, доля которого весьма велика».

Юлия привела в качестве примеры работу студентки Анастасии Авшалумовой, которая создала проект «Территориальный брендинг села Гжель». Анастасия сначала провела исследование места и обнаружила, что «гжель — это посуда, но нет ничего о самом месте». Поэтому студентка разработала карту туристических объектов, оформив навигацию в едином стиле.

Промысел — это ключ к открытию любой территории. Такие понятия лучше прививать с детства. Но стоит правильно преподносить информацию о традициях и промыслах, чтобы заинтересовать детей: то есть не в энциклопедической скучной форме, а в интерактивной. Например, в проекте, посвященном дымковской игрушке, Елизавета Волонцевич создает персонажа, который сопровождает читателя в историю.

Студент Никита Родионов использовал интерактивный подход таким образом, что придумал компьютерную игру на основе народных историй и традиций.

В завершение конференции креативный педагог и предприниматель из города Иваново Юлия Маринина рассказала про свой необычный проект АРТ-бистро #ЖуйКонтент.

Свой стартап Юлия начала с поиска трендов в обществе сейчас и выделила следующие: - неформальное образование - ЗОЖ - экология - творчество - нематериальные ценности

АРТ-бистро #ЖуйКонтент объединил в себе все данные тренды и стал воспитательным пространством для развития и образовательного досуга. Миссия бистро — вдохновлять людей на творчество и здоровый образ жизни через вкусную и полезную выпечку. Кафе не только кормит людей, но и проводит много ивентов различного формата, а также активно ведет соцсети.

Мероприятие прошло 6 июня с 14:00 до 20:00 в пространстве HSE CREATIVE HUB.

Подробнее об этом и других событиях, проходящих на площадке CREATIVE HUB, можно узнать на сайте creative.hse.ru/hub