Женские образы в живописи эпохи рококо

Концепция

Эпоха рококо (1715–1780 гг.) знаменуется преобладанием эстетики изящества, легкости и чувственности в искусстве, а особенно в живописи. Стиль сформировался в среде аристократии и двора Людовика XV, причем значительную роль в определении его философии сыграли женщины — фаворитки короля и знатные дамы.

Маркиза де Помпадур, мадам Дюбарри и другие влиятельные придворные красавицы выступали заказчицами и музами художников, привнося в искусство идеалы утонченного эпикурейства, вечного праздника и любви. Живопись рококо переносит нас из величественных зал в интимное пространство будуаров и идиллических садов, где царят наслаждение, игра и флирт.

Жан Оноре Фрагонар. 1780-е. «Поцелуй украдкой»

В центре художественных сюжетов рококо часто оказываются именно женские образы, считающиеся воплощением красоты, грации и соблазна той эпохи. Женщина в живописи рококо выступает одновременно и главной героиней галантных празднеств, и богиней мифологических сцен, и идеалом моды на парадных портретах, и объектом эротического созерцания в «будуарной» живописи.

Несмотря на разнообразие ролей и иконографии, можно выдвинуть гипотезу о существовании своего рода канона рокайльной женственности. Как предполагается, этот канон определяется набором признаков (вечная молодость, изящество телосложения, пасторальная чувственность, театрализованная игра в поведении и т. п.) и выполняет культурную функцию идеализации женственности в соответствии со вкусами эпохи.

Более того, современники отмечают, что в искусстве рококо облик мужчин и женщин сближается — и те и другие изящно одеты, напудрены, одинаково нежны и капризны, стремясь выглядеть вечно молодыми. Женственное начало стало эстетическим идеалом стиля рококо, определяя облик почти всех персонажей живописи того времени.

Цель исследования — выявить характерные черты и вариативность женских образов в живописи французского рококо, а также определить, существует ли единый визуальный «канон» их изображения.

Для проверки гипотезы в работе используется комплексная методология, сочетающая искусствоведческий анализ и междисциплинарные подходы.

Основными методами исследования являются:

1. Историко-культурный анализ — данный метод позволит установить, почему возник именно такой канон женственности и какие значения он нес для современников.

2. Формально-стилистический и иконографический анализ произведений искусства — подробное изучение визуального материала с целью выявить художественные приемы и символы, через которые воплощался идеальный женский образ.

3. Сравнительно-аналитический метод — сопоставление образа женщины рококо с аналогичными образами других эпох для выявления уникальных особенностей рокайльного канона.

Галантные сцены и пасторальные грезы

Антуан Ватто. 1717. «Паломничество на остров Киферу»

Живопись рококо зародилась в жанре галантных сцен (fêtes galantes), основанных Антуаном Ватто. В своих полотнах Ватто изобразил компании изящно одетых дам и кавалеров, предающихся музыкальным и любовным утехам на фоне идеальных парков и островов любви.

Его знаменитый шедевр «Паломничество на остров Киферу» (1717) — программный пример такого сюжета: группы аристократов парами поднимаются на берег после символического паломничества к острову богини Венеры. В центре внимания находится романтическая игра: каждая пара погружена друг в друга, создавая атмосферу утонченного флирта. Женские фигуры у Ватто облачены в модные шелка пастельных тонов, их позы грациозны, а движения плавны.

Интересно, что художник избегает излишней приторности: идеализированные дамы полны мечтательности и легкой задумчивости, не превращаясь в пустые эмблемы кокетства. Тем не менее, мир Ватто — это мир, где любовь и праздник становятся синонимами жизни, а женщина предстает душой этого праздника.

Антуан Ватто. 1714. «Радости бала»

Продолжателями Ватто являлись такие живописцы как: Никола Ланкре, Жан-Батист Патер и др. Они развивали жанр галантных сцен, делая их еще более идилличными, и часто действие переносилось в пасторальный антураж: пастушки и пастухи, в исполнении придворных дам и кавалеров, играют на свирели, плетут венки, обмениваются нежностями на лоне природы. Конечно, это была лишь игра в простоту: наряд «пастушки» по-прежнему состоял из шёлковых платьев с кружевами, пастораль выглядела таким же театром, как и придворный бал.

Например, в произведении «Радости бала» Ватто и в других его сценах природы мы видим, что крестьянская жизнь изображена сквозь призму утонченной театральности. Живопись рококо намеренно выбирает ситуации, благоприятные для проявлений галантности и любовной интриги, избегая всего, что нарушает эту иллюзию.

Франсуа Буше. 1749. Летняя и Осенняя пастораль

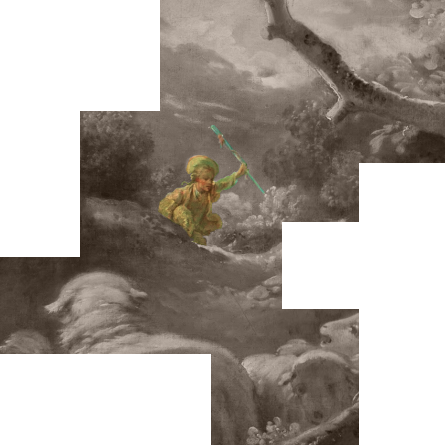

Жан Оноре Фрагонар. 1752. Пастушка

Особый интерес представляет мотив «игры в деревню», популярный среди аристократии середины XVIII века. В придворной культуре возникло увлечение переодеванием в простолюдинов, в котором дамы наряжались пастушками и доярками, чтобы пережить фантазию о беззаботной сельской любви. Эти маскарадные образы также проникли в живопись.

Художники вроде Франсуа Буше и Жан-Оноре Фрагонара изображали идеальных пастушек с атрибутами деревенской жизни, но при этом в их обличье легко угадывались благородные девушки.

Картина Фрагонара «Пастушка» демонстрирует такую сцену: юная красавица сидит среди цветущей природы, а вдали к ней спешит пастух, что намекает на их тайное свидание. Детали картины усиливают подтекст: корзина полевых цветов и гирлянда роз в руках девушки символизируют плодородие и юную страсть, а босые ноги героини служат прозрачными знаками готовящегося любовного освобождения.

Даже в кажущемся простонародном жанре рококо прославляет радости любовной игры, оставаясь в рамках идеализированной условности. Как отмечают исследователи, «пасторальные удовольствия» рококо были воплощением мифа и фантазии, роскошной интерпретацией сельской идиллии для избалованного класса.

В галантно-пасторальных сценах женщины изображены романтически приукрашенными носительницами нежности и грации. Их лица обычно спокойны и приветливы, выражают легкий флирт или мечтательность, далеки от сильных страстей. Подобный тип женской красоты стал настолько каноничным, что перешел и в другие жанры рококо. В следующем разделе мы увидим, как он проявился в образах богинь и нимф, населивших мифологические полотна эпохи.

Богини и нимфы. Мифологический идеал женственности

Художники рококо широко обращались к мифологическим сюжетам, дававшим им возможность изображать обнаженное женское тело под прикрытием античных аллегорий. Однако в отличие от высоких жанров классицизма, где мифологические сцены несли нравоучительный смысл, в рококо они стали скорее декоративно-чувственными.

Как отмечает современное исследование, подобные картины носили более декоративный, нежели дидактический характер. Боги и богини на холстах рококо превращались в актеров изящного любовного спектакля. Центральное место занимали женские фигуры, такие как: Венера, Диана и нимфы, которые отвечали эстетическим идеалам века.

1. Франсуа Буше. 1751. «Туалет Венеры». Рококо 2. Джозеф Райт из Дерби. 1784. «Пенелопа распускает сотканное за день». Классицизм

Франсуа Буше, главный живописец эпохи, прославился именно картинами на мифологические темы, где эротика изящно завуалирована под видом мифа.

Одним из таких произведений является «Туалет Венеры», написанный для будуара мадам де Помпадур. На полотне богиня любви предстает в окружении играющих амуров, в момент утреннего туалета. Ее тело обнажено наполовину, но поза непринужденна и полна грации; ангелочки заняты ее украшениями и зеркалом. Буше добивается эффекта утонченной чувственности: нежные розовые и голубые тона, мягкий перламутровый блеск кожи, плавные изгибы фигур создают атмосферу сладостного покоя.

Художник следовал вкусам времени: критики отмечали, что его Венера соответствует идеалу эротической привлекательности XVIII века — пухлые округлости рук и плеч, длинные изящные ноги, ямочки на коленях, то есть те черты, которые скрывала повседневная одежда дам, но которые считались прелестными. Миф здесь лишен драматизма, он всего лишь прикрытие для демонстрации женской наготы как искусства. Недаром Дидро язвительно отзывался, что картины Буше «опасны для морали» — настолько откровенно художник эксплуатировал тему чувственности.

1. Франсуа Буше. 1742. «Купание Дианы» 2. Жан-Франсуа Де Труа. 1737. «Отдых Дианы»

Другим популярным мотивом было изображение богинь-охотниц и нимф. Сюжеты «Купание Дианы» и «Отдых Дианы после охоты» получили развитие во французском рококо как утончённые мифологические сцены. Художники эпохи рококо изображали Диану обнажённой в интимной обстановке после охоты, в окружении нимф.

Так, в картине «Купание Дианы» Буше показал богиню в уединённом лесном гроте: «Диана сидит нагой у воды, одна из её нимф помогает ей омываться; рядом лежат колчан со стрелами и собаки, служащие атрибутами охотницы [1]»

Де Труа в полотне «Отдых Дианы» представил схожий эпизод: «богиня с лунным полумесяцем возлежит после удачной охоты, прикрыв тело шкурой зверя; вокруг неё нимфы причёсывают и массируют её, видны убитая лань и гончие псы [2]»

В отличие от классического или барочного канона, где акцент делался на целомудрии богини или драматизме сюжета, живопись рококо избегает конфликта, и вместо героического пафоса здесь царят пасторальная идиллия и утончённая эротическая привлекательность.

1. Франсуа Буше. 1761. «Венера и путти» 2. Жан-Оноре Фрагонар. 1755. «Венера и Амур»

Особое место занимает в живописи рококо тема «Венера и путти», представляющая аллегории триумфа любви. Венера у Буше или у его ученика Фрагонара часто окружена роящимися амурчиками, которые подносят ей цветы или венки из них. Эти элементы служат символами любви и красоты и подчеркивают роль героини как богини любовных наслаждений. В то же время, такое изобилие декоративных деталей переводит сцену в плоскость игривой фантазии. Зритель понимает условность происходящего, но очаровывается его «сладкой» атмосферой.

Как отмечают братья Эдмон и Жюль де Гонкур: «Красота — вот душа века, — и именно в этом гений Буше.» [3]. Действительно, прекрасное и прелестное стали определяющими эпитетами искусства того времени.

В мифологических образах рококо женщина-богиня явлена идеальной и всевластной в сфере любви. Её красота отвечает канону — округлые формы, гладкая «фарфоровая» кожа, безмятежное лицо — и одновременно наполняет древние сюжеты новым, чувственным содержанием.

Эти картины восхваляют наслаждение как высшую ценность, что отражает философию нео-эпикуреизма XVIII века. Но если в мифологических сценах героини отвлеченно-аллегоричны, то в портретной живописи того же времени мы встретим реальных женщин эпохи рококо, воплощающих идеал в жизни.

Женский портрет и идеалы красоты

Парадный портрет XVIII века стал для живописцев рококо еще одной ареной воплощения женского образа. В портретах француженок 1740–1760-х годов отразились не только эстетические каноны стиля, но и социальный статус, интеллект и власть женщин того времени. Особенно это заметно на примере маркизы Жанны-Антуанетты де Помпадур — фаворитки Людовика XV, чья личность практически олицетворяла эпоху рококо.

Помпадур была известна как меценатка, покровительница художников и философов Просвещения, а также законодательница мод. Она прекрасно понимала значение имиджа и искусства в политике, и именно поэтому историки называют ее мастером применения «soft power» (способность влиять на других для достижения желаемых результатов посредством привлечения и убеждения, а не принуждения) для влияния при дворе.

Франсуа Буше. «Портреты мадам де Помпадур»: 1756, 1759

Так, в «портрете мадам де Помпадур» Буше представляет маркизу в полный рост, в роскошном шелковом бальном платье, окруженную символическими атрибутами. В руках у нее книга, на столике письменные принадлежности, а у ног тома энциклопедистов — все эти детали подчеркивают ее интеллектуальные интересы.

На втором портрете 1759 года Помпадур изображена в анфас, наклонившись с веером в руке к статуе, символизирующей дружбу и платоническую любовь. «Эта статуя напоминает статую 'Дружба, обнимающая любовь', которую маркиза заказала Жану-Батисту Пигаллю в 1755 году. Обстановка портрета напоминает об общей любви мадам де Помпадур и короля к садоводству, отсылая к парку в Бельвю, ее великолепной загородной усадьбе. На этом изображении Помпадур стоит как живая роза в своем роскошном розовом платье на фоне темно-зеленой решетки рощи.» [4]

Жан-Марк Натье: 1. «Генриетта Французская в образе Флоры». 1742 2. «Мари-Аделаида Французская в образе Дианы». 1745

Черты портретного канона рококо прослеживаются и в изображениях других знатных женщин того времени. Такие художники как: Жан-Марк Натье, Александр Рослин, Элизабет Виже-Лебрен и др., обычно стремились показать своих моделей в наиболее выгодном свете. Молодость, белизна кожи, большие глаза, нежная улыбка составляли идеал того времени. Дамы позируют в изысканных позах, часто за каким-либо символическим занятием. К примеру, Натье прославился тем, что писал придворных дам в образах богинь или муз.

Такой аллегорический портрет позволял одновременно продемонстрировать и красоту модели, и ее добродетели или области покровительства, которыми в основном становились охота, сады или науки. Однако в целом все эти образные вариации придерживались единой эстетики: модель почти всегда облагораживали, облачали в самые модные наряды с сияющими тканями, окружали эмблемами изобилия и любви.

В результате портрет рококо чаще всего становится своего рода парадным мифом об идеальной женщине XVIII века.

1. Франсуа Буше. 1760-63. «Спящая пастушка» 2. Франсуа Буше. 1759. «Портрет мадам де Помпадур»

Интересно, что, прослеживая эти портреты, можно увидеть смягчение различий между образом святой, богини или светской дамы: все они приобретают сходную рокайльную привлекательность. Например, если сравнить портреты мадам де Помпадур Буше и портрет какой-нибудь пастушки в жанровой сцене, мы обнаружим похожие черты в виде аккуратного овала лица, румянца, приветливого выражения, изобилия лент и цветов в одежде.

Художественный вкус рококо формировал единый тип женской красоты, который тиражировался на всех уровнях искусства. Отсюда и пошли упреки критиков рококо за однообразие и «кукольность» образов.

В классическом же рококо женский портрет закрепил образ женщины как «прекрасной половины» общества. Женщина изображалась как драгоценное украшение и источник вдохновения, хотя ее влияние ограничивалось сферой салона, моды и интимной жизни. Впереди эпоху ждут перемены вкусов, но в галантном веке рококо женщина на портрете представляет собой именно прекрасную даму, чья красота и очарование являются главной добродетелью.

Будуарная живопись

Если парадные портреты предназначались для публичного выставления, то параллельно в рококо существовал жанр интимной, камерной живописи, где женская фигура изображалась с еще большей откровенностью.

Так называемая «будуарная живопись» включала сцены из личной жизни, часто эротического характера, создававшиеся для частных коллекций знати. Главной темой такой живописи, по выражению искусствоведов, становится соблазн: «Соблазнительность как качество, соблазнение как процесс» [5], а женщина в этих сценах рассматривается под углом восхищения и вожделения.

Жан-Оноре Фрагонар. 1767. «Качели»

К классическим образцам подобного рода можно отнести «Качели» (1767) Жан-Оноре Фрагонара — знаменитое полотно, ставшее эмблемой рококо.

На картине изображена юная девушка на садовых качелях, которую раскачивает пожилой муж или опекун. Девушка летит вперед, позволяя скрывшемуся в кустах любовнику заглянуть ей под пышную юбку, а амур на статуе прикладывает палец к губам, храня тайну. В этой сцене, полной игривой динамики, воплощен дух рококо, а именно кокетство, риск и веселье на грани фривольности.

Фрагонар окутывает сцену лучами солнца, что прорывается сквозь листву прямо на героиню, заставляя её платье цвета розового шампанского сверкать — тем самым художник буквально высвечивает красоту наряда и тела молодой женщины. Смыслом картины является триумф легкомысленной любовной авантюры. Современники восторгались виртуозностью исполнения «Качелей», но позже, в более строгие века, этот сюжет сочли символом нравственной распущенности старого режима. Тем не менее, «Качели» остались шедевром рококо, демонстрируя, как можно подать эротическую сцену с шутливой грацией.

Франсуа Буше: 1. «Темноволосая одалиска» 1745 2. «Светловолосая одалиска» 1752

Другими характерными примерами являются многочисленные ню Буше. Художник не раз писал обнаженных моделей в явно интимной обстановке. Его известные полотна «Отдыхающих девушек» изображают юную обнаженную особу, лежащую на животе на диване и беззаботно улыбающуюся зрителю.

Эти работы шокировали некоторых современников излишней откровенностью позы и взгляда модели, ведь здесь женское тело подано открыто ради чистой эстетической привлекательности, вне всякого сюжетного оправдания. Однако покровители Буше, включая самого короля, ценили подобные произведения как галантные «безделушки».

Франсуа Буше. 1735. «Геркулес и Омфала»

Рококо привнес новое прочтение эротической темы — утонченное, но откровенно ориентированное на соблазн. Даже миф о Геракле мог быть повернут в этой плоскости. Так, Франсуа Буше в одной из ранних работ выбрал сюжет о любовной авантюре Геракла: картина «Геркулес и Омфала» изображает момент, когда герой, покоренный красотой лидийской царицы Омфалы, предается любовному плену. Атлетический герой превращен в покорного любовника, что служит поводом изобразить оба обнаженных тела слитыми в «самом длинном поцелуе в истории живописи» [6] — как шутливо замечает критик В. Н. Лазарев.

Миф о покорении Геракла царицей стал для рококо аллегорией верховенства женского обаяния над мужской силой, и такая тема была весьма созвучна галантному веку.

Однако к концу века начинается отрезвление: вперед выдвигается новое поколение художников и критиков, провозглашающих возвращение к простоте и нравственной значимости искусства. На фоне этих перемен эротические фантазии рококо стали казаться устаревшими и порочными.

Вкус публики стремительно менялся, приближаясь к веку неоклассики. Но прежде чем обсудить этот поворот, рассмотрим конкретный пример, как постепенно менялся взгляд на женский образ еще внутри самой эпохи рококо.

Переход от легкомыслия к нравственности

Уже в середине 1760-х в французской живописи появляется альтернативная линия, продвигающая сентиментализм и моральную поучительность. Это направление, во многом противопоставленное рокайльной фривольности, отразилось, например, в жанровых сценах Этьена Обри — художника, прославившегося «чувственными» бытовыми сценами

Обри стремился показывать женщину не как богиню или кокетку, а как дочь, невесту или мать, подчёркивая её душевный мир и добродетель в повседневной жизни. Его полотна утверждали ценности семейного уклада, демонстрируя материнскую любовь, честность и благочестие вместо легкомысленных галантных сюжетов.

1. Этьен Обри. 1776-1777. «Прощание с кормилицей» 2. Маргарита Жерар. ок. 1780. «Спи, мое дитя»

Одной из характерных работ Обри стала картина «Прощание с кормилицей». На ней элегантно одетая молодая мать принимает на руки своего младенца от женщины-кормилицы, в доме которой тот воспитывался с раннего младенчества. Сцена разворачивается в спокойной обстановке сельского двора, все элементы композиции работают на раскрытие идеи материнской ответственности и любви.

Появление таких нот связано с общим изменением общественного климата накануне Французской революции. В искусстве начинает цениться естественность, простота, моральное чувство. Женщина все чаще предстает персонажем семейных сцен. Переоценка коснулась и образа красоты: вместо напудренных кокеток во вкусе маркизы де Помпадур пришла мода на более скромный облик. Даже роскошные платья временно уступили место более простым. Всё это предвосхищало стилистику классицизма и сентиментализма.

Впрочем, канон женского образа рококо не исчез сразу, но ближе к концу века он уже подвергался критике и пародированию. Те черты, что прежде восхищали, стали казаться пустыми и даже вредными. Революционеры 1789 года и вовсе осудили рококо как символ развращенности старого режима. Женские образы рококо ушли в небытие, сменившись совсем иным идеалом эпохи гражданских добродетелей.

Заключение

Рассмотрев разнообразные проявления женских образов в французской живописи эпохи рококо, мы можем сделать ряд выводов. Прежде всего, подтвердилось существование общего эстетического канона рокайльной женственности, несмотря на многообразие сюжетов. Будь то богиня на облаках, крестьянка в пасторали или придворная дама при туалете — всех их роднит идеализированный тип красоты: молодое овальное лицо с румянцем, мягкий взгляд, изящная фигура.

Художники сознательно избегали изображать женщин некрасивыми, в возрасте или занятыми прозаическим трудом, по причине того, что рококо прославило женщин как вечно прекрасных муз и возлюбленных. Это отвечало духу времени, когда наслаждение и галантность провозглашались смыслом жизни, а женская привлекательность воспринималась как неотъемлемая часть искусства.

Однако в конце исследуемого периода мы видим изменение культурного идеала, что говорит о хрупкости канона рококо. Уже к 1780-м прежние «прелестные» дамы стали восприниматься как символы декаданса, и общество потребовало других образов — матроны-республиканки, добродетельные матери семейств, героини революции. Это подтверждает мысль, что канон женских образов рококо был порождением своего времени и держался на специфических вкусах аристократии. Тем не менее, наследием рококо стал его живописный праздник любви и красоты, что осталось неотъемлемой частью истории искусства.

Бонус <3

Напоследок я хотела бы поделиться личным наблюдением, которое, хотя и не относится напрямую к аналитической части исследования, но показалось для меня довольно важным. Для более глубокого погружения в эпоху и изучения живописи рококо не только по репродукциям, мне удалось лично посетить коллекцию Уоллеса в Лондоне, являющуюся одним из крупнейших собраний произведений этого стиля. И именно этот визит помог мне лучше понять визуальную среду, в которой сформировался канон женского образа рококо, а также почему эстетика этой эпохи так привлекала современников и продолжает это делать по сей день.

Авторка визуального исследования ><

Diderot D. Salon de 1765 — критические заметки о живописи Буше // В сб.: Дидро об искусстве. — М. : Искусство, 1974.

Sotiriou G. Extravagance in revolutionary times: The ladies of the Rococo // HASTA, University of St Andrews, 2018.

Wallace Collection. Портреты мадам де Помпадур [Электронный ресурс] // Wallace Collection: [сайт]. — URL: https://www.wallacecollection.org/explore/explore-in-depth/bouchers-paintings/the-paintings/madame-de-pompadours-portrait/ (дата обращения: 19.11.2025).

Wallace Collection. Re-viewing the Rococo — об искусстве Буше и Фрагонара [Электронный ресурс] // Wallace Collection: [сайт]. — URL: https://www.wallacecollection.org/ (дата обращения: 19.11.2025).

Wonderful Museums. Очарование рококо: взгляд на Францию XVIII века [Электронный ресурс] // Wonderful Museums: [сайт]. — URL: https://www.wonderfulmuseums.com/museum/francois-boucher-paintings-louvre/#: ~:text=Diana%2C%20known%20for%20her%20virginity, reminders%20of%20her%20divine%20identity (дата обращения: 19.11.2025).

Ватин А. Рококо — глянец XVIII столетия [Электронный ресурс] // LiveJournal: [блог]. — URL: https://vakin.livejournal.com/1466403.html (дата обращения: 19.11.2025).

Гонкур Э., Гонкур Ж. Boucher — étude contenant quatre dessins gravés à l’eau-forte. — Paris: E. Dentu, 1862. — 2 с.

Milwaukee Art Museum. From the Collection: Jean-Honoré Fragonard, «The Shepherdess» [Электронный ресурс] // Milwaukee Art Museum Blog: [сайт]. — URL: https://blog.mam.org/2010/10/17/from-the-collection-jean-honore-fragonard-the-shepherdess/ (дата обращения: 19.11.2025).

Musée des Beaux-Arts de Nancy. В центре внимания: «Отдых Дианы» [Электронный ресурс] // Musee-des-beaux-arts.nancy.fr: [сайт]. — URL: https://musee-des-beaux-arts.nancy.fr/les-collections/focus-sur-loeuvre?tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_news_pi1%5Bnews%5D=182&cHash=ca510841a0f468b0922f0b86d0565269#: ~:text=Elle%20est%20au%20centre%20de, dessus%20de%20sa%20t%C3%AAte (дата обращения: 19.11.2025).

Arts and Culture. The Shepherdess, ок. 1765, Жан-Оноре Фрагонар / [Электронный ресурс] // Google Arts & Culture: [сайт]. — URL: https://artsandculture.google.com/asset/the-shepherdess-jean-honor%C3%A9-fragonard/8QGAh9CNzMEKDQ?hl=ru (дата обращения: 19.11.2025).

Artchive. Иллюстративный материал по стилю рококо / [Электронный ресурс] // Artchive.ru: [сайт]. — URL: https://artchive.ru/ (дата обращения: 19.11.2025).

LiveJournal. Иллюстрации к статье «Рококо — глянец XVIII столетия» / [Электронный ресурс] // LiveJournal: [блог]. — URL: https://vakin.livejournal.com/1466403.html (дата обращения: 19.11.2025).

Музеи мира. Изображения произведений рококо из музейных собраний / [Электронный ресурс] // Музеи мира: [сайт]. — URL: https://muzei-mira.com/ (дата обращения: 19.11.2025).

Smart History. Иллюстрации к статьям об искусстве XVIII века / [Электронный ресурс] // Smarthistory.org: [сайт]. — URL: https://smarthistory.org/ (дата обращения: 19.11.2025).

Wallace Collection. Живопись Буше и Фрагонара / [Электронный ресурс] // Wallace Collection: [сайт]. — URL: https://www.wallacecollection.org/ (дата обращения: 19.11.2025).