Русский фольклор в живописи второй половины XIX века.

Рубрикатор

1. Концепция 2. Образ «Стародавней Руси»: Виктор Васнецов 3. Драма и психология народного духа: Реализм Ильи Репина 4. Демонология и тайна: Символизм Михаила Врубеля 5. Сравнительный анализ: три лика русского фольклора 6. Заключение 7. Библеография и источники

Концепция

Вторая половина XIX века в России ознаменовалась глубоким поворотом к национальным истокам, что стало ответом на сложные процессы модернизации и поиск устойчивой культурной идентичности. В этом контексте живопись взяла на себя роль мощного инструмента визуализации коллективного мифа. Однако, как демонстрирует творчество ключевых фигур эпохи — Виктора Васнецова, Ильи Репина и Михаила Врубеля, — сам фольклор оказался не монолитным источником, а гибким материалом, способным порождать принципиально разные художественные системы. Проблема исследования заключается в парадоксе: обращаясь к общему пласту национальной культуры (былинам, сказкам, народным верованиям), каждый из мастеров создал уникальную идейно-образную модель, отражающую разные, порой полярные, грани русской души.

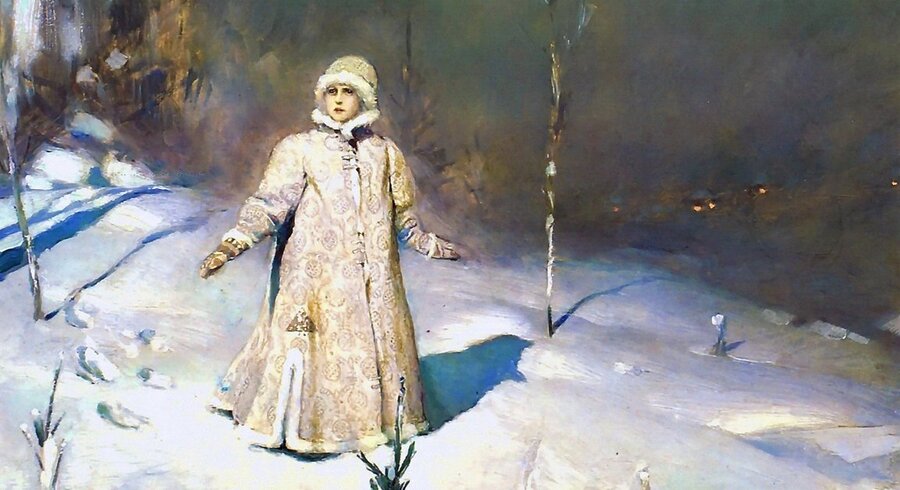

В. М. Васнецов, «Снегурочка», 1899

Целью данной работы является выявление и систематизация специфики интерпретации русского фольклора в живописи Васнецова, Репина и Врубеля через сравнительный анализ их ключевых произведений.

Основной тезис исследования заключается в том, что Васнецов, Репин и Врубель представляют три самостоятельных и равновеликих пути освоения фольклорного наследия, которые условно можно обозначить как «эпико-монументальный», «реалистически-психологический» и «символистско-философский».

В. Васнецов выступает как создатель национального пантеона. Его установка — возведение фольклора в ранг высокого, общезначимого искусства. В таких работах, как «Богатыри» или «Аленушка», он создает монументальные, статичные, лишенные внутреннего драматизма образы-архетипы, опираясь на эстетику иконы и фрески. Его миф — это идеализированное, героическое прошлое, «золотой век» нации.

И. Репин, будучи ярким представителем реалистической школы, видит в фольклоре материал для исследования живой человеческой психологии и социальной стихии. В «Садко» чудо становится поводом для изображения сложного душевного выбора, а в «Запорожцах» фольклорный дух проявляется в коллективном характере, энергии и юморе народа. Репин «очеловечивает» миф, погружая его в стихию достоверности и исторического колорита.

М. Врубель совершает переход к символизму, где фольклорные сюжеты служат лишь отправной точкой для выражения вневременных, метафизических тем. Его «Демон» — это не персонаж, а архетип мятежного духа, а «Царевна-Лебедь» — воплощение самой Тайны. Используя «кристаллический» мазок и сложный мерцающий колорит, Врубель дробит материальную форму, чтобы явить зрителю потустороннюю сущность явлений, их символическую душу.

В. М. Васнецов, «Ковер-самолет», 1880

Исследование будет опираться на комплекс методов: сравнительно-сопоставительный анализ для выявления сходств и различий; иконографический анализ для расшифровки сюжетов и символов; стилистический анализ для изучения формальных особенностей; а также обращение к историко-культурному контексту для понимания связи творчества художников с эпохой «русского стиля».

Проведенное исследование позволит не просто перечислить различия, но и выстроить целостную типологию интерпретаций русского фольклора в живописи. Это даст ключ к пониманию эволюции национального самосознания в искусстве: от его монументального утверждения у Васнецова, через психологический и социальный анализ у Репина — к рефлексии и философскому осмыслению у Врубеля накануне глобальных исторических потрясений XX века.

Образ «Стародавней Руси»: Виктор Васнецов

Творчество Виктора Васнецова стало синонимом «русского стиля» в живописи. Его установка, сформулированная критиком В. Стасовым как «воскрешение давно забытого русского сказочного мира» [Стасов, 1883], была направлена на возведение фольклора в ранг высокого, национально значимого искусства. Васнецов, по словам исследователя Д. В. Сарабьянова, «стремился к созданию „фольклоризма“ как большой стиль, монументальный и декоративный одновременно» [Сарабьянов, 2001].

В. М. Васнецов «Богатыри», 1881–1898 гг.

Центральное произведение Васнецова — картина «Богатыри» (1881-1898). Художник создает не просто иллюстрацию к былине, а монументальный героический портрет нации. Композиция статична и устойчива, подобно крепостной стене. Фигуры Ильи Муромца, Добрыни Никитича и Алеши Поповича, данные на фоне необъятных просторов, олицетворяют незыблемую силу и бдительность. Как отмечает искусствовед А. И. Бенуа, «Васнецов не столько рассказывает, сколько утверждает, создавая иконографию национального мифа» [Бенуа, 1902]. Цвет, построенный на сочетании глубоких зеленых, коричневых и серебристых тонов, лишен дробности и подчинен общему декоративно-плоскостному решению, отсылающему к традициям древнерусской фрески.

В. М. Васнецов «Алёнушка», 1881 г/ В. М. Васнецов «Иван-царевич на Сером волке», 1889 г.

Эту же линию развивают другие ключевые работы. В «Аленушке» (1881) сказочный сюжет переведен в лирический план. Образ героини, с ее согбенной позой и полным тоски взглядом, и состояние осенней природы (пожелтевшие листья, темная вода) сливаются в едином настроении «скорбной одухотворенности» (В. М. Васнецов). «Витязь на распутье» (1882) концентрирует внимание на теме рока и выбора, где главным «героем» становится камень-предсказатель, а витязь дан как часть сурового эпического пейзажа. Даже в более поздних работах, таких как «Гамаюн, птица вещая» (1897) и «Сирин и Алконост» (1898), мифические птицы теряют свою демоническую природу и становятся величественными, почти иконописными символами народной мудрости и печали.

В. М. Васнецов «Витязь на распутье», 1882 г.

В. М. Васнецов «Гамаюн, птица вещая», 1897 г/ В. М. Васнецов «Сирин и Алконост», 1896 г.

Драма и психология народного духа: Реализм Ильи Репина

Илья Репин, ведущий мастер передвижничества, подходил к фольклору и народной теме с иных позиций. Для него, убежденного реалиста, миф и сама народная жизнь были не идеалом, а материалом для исследования человеческой психологии, социальных противоречий и исторического колорита.

И. Е. Репин «Садко», 1876 г.

Картина «Садко» (1876) — ключевой пример его подхода. Репин изображает не торжество героя, а момент сложного психологического выбора и даже отчуждения. Садко, застывший в толпе иноземных красавиц, ищет глазами свою возлюбленную, черпачницу. Его лицо выражает не столько радость, сколько сосредоточенное смятение.

Художник мастерски передает его отстраненность от яркого, праздничного хоровода морских царевен. Подводный мир у Репина — это не условное сказочное царство, а насыщенная, почти жанровая среда, написанная с иллюзорной достоверностью. Как пишет исследователь Н. П. Бесчастнов, «Репин интересуется не чудесами как таковыми, а реакцией живого человеческого характера на встречу с чудом» [Бесчастнов, 2004].

И. Е. Репин «Запорожцы», 1891 г.

И. Е. Репин «Крестный ход в Курской губернии», 1880 г.

Этот психологизм и интерес к коллективной психологии Репин переносит и на сугубо исторические или жанровые полотна, которые можно рассматривать как исследование «фольклора» реальной народной жизни. «Запорожцы» (1880-1891) — это гимн народному вольному духу, коллективному характеру, где смех становится формой сопротивления и самовыражения. В «Крестном ходе в Курской губернии» (1880-1883) и «Бурлаках на Волге» (1870-1873) Репин вскрывает социальные контрасты и драмы внутри самого народа, показывая его не идеализированно, как Васнецов, а многогранно и правдиво.

И. Е. Репин «Бурлаки на Волге», 1873 г.

Сравнивая «Садко» с работами Васнецова, мы видим коренное различие. Если Васнецов созерцает миф извне, как незыблемую данность, то Репин «погружает» в него зрителя, заставляя переживать драму вместе с героем. Его стихия — динамика, сложные ракурсы, виртуозная передача света и фактур, что создает эффект достоверности происходящего.

Демонология и тайна: Символизм Михаила Врубеля

М. А. Врубель «Демон поверженный», 1902 г.

Михаил Врубель, представитель следующего поколения, совершил радикальный переворот в трактовке фольклора. Для него сказочные и былинные образы были не целью, а формой, лексикой для выражения вневременных, метафизических тем творчества, рока и душевной борьбы

М. А. Врубель «Демон сидящий», 1890 г.

Апогеем философского осмысления становится цикл картин, посвященных Демону. Обращаясь к поэме Лермонтова, уходящей корнями в народные легенды, Врубель создает универсальный образ духа-мятежника. «Демон сидящий» (1890) — это олицетворение «мировой скорби», дух, заключенный в кристаллическом мире Кавказа, который он не в силах ни покинуть, ни принять. Его тело, словно высеченное из самоцветов, выражает не физическую мощь, а огромную внутреннюю энергию, скованную тоской. В «Демоне летящем» (1899) и «Демоне поверженном» (1901-1902) эта энергия высвобождается и обретает трагический, катастрофический финал. Искусствовед Н. А. Дмитриева писала, что «демон Врубеля — это символ мятежной человеческой души, закованной в материю и стремящейся к свободе» [Дмитриева, 1990].

М. А. Врубель «Демон летящий», 1899 г.

М. А. Врубель «Богатырь», 1898 г.

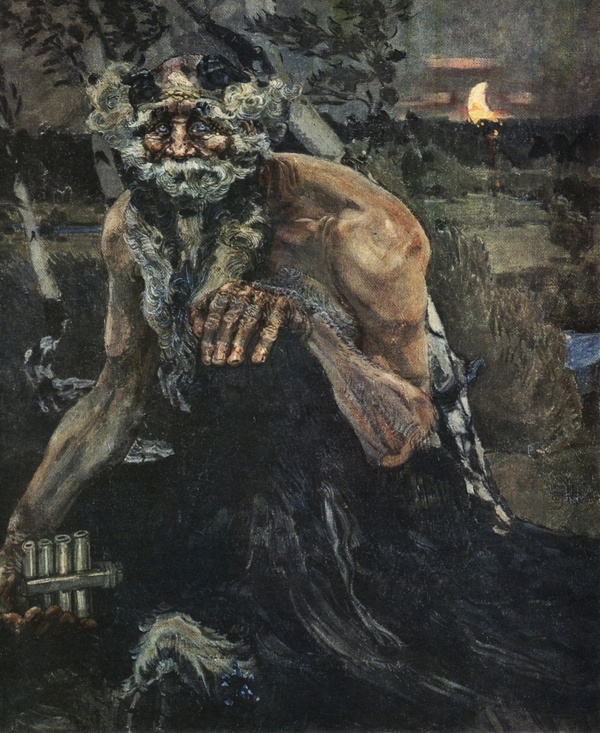

Эта символистская трактовка распространяется и на другие фольклорные образы. Его «Богатырь» (1898) — не ясный защитник, как у Васнецова, а порождение самой природы, дремучий, почти зловещий исполин, чья фигура сливается с искривленными стволами деревьев. «Царевна-Лебедь» (1900) — это не персонаж, а воплощение самой тайны, мираж, возникающий на границе дня и ночи. Ее огромные глаза и таинственная полуулыбка создают образ-загадку. Даже «Пан» (1899), хоть и отсылает к греческому мифу, у Врубеля становится исконно русским «лешим», олицетворением дремлющей, мудрой и немного пугающей силы родной природы.

М. А. Врубель «Принцесса Грёза», 1896 г.

М. А. Врубель «Царевна-Лебедь», 1900 г./ М. А. Врубель «Пан», 1899 г.

Стилистика Врубеля полностью соответствует его задачам. Его знаменитый «кристаллический» или «лепестковый» мазок дробит форму, создавая ощущение вибрации, внутреннего свечения материи. Колорит, построенный на сложнейших переливах сиреневых, лиловых, жемчужно-серых и золотистых тонов, лишает образы бытовой конкретности, возводя их в ранг символа.

Сравнительный анализ: три лика русского фольклора

Проведя анализ, можно систематизировать различия в подходах трех художников по трём критериям: трактовка образа героя, отношение к реальности и чуду, художественный язык автора.

Герой, в представлении Васнецова, — это идеал, воплощение коллективной силы и добродетели (Илья Муромец). Его персонажи (Аленушка, Иван-Царевич) — это носители добра и зла, их внутренний мир прост и ясен. Герой, согласно картинам Репина, — это личность со сложным внутренним миром, находящаяся в ситуации морального или социального выбора (Садко). Даже в массовой сцене (Запорожцы) он показывает индивидуальные реакции. Герой, руководствуясь творчеством Врубеля, — это архетип, метафизический субъект, воплощающий ту или иную стихию или идею (Демон как дух противоречия, Пан как дух природы, Царевна-Лебедь как дух тайны).

В. М. Васнецов создает идеальную, «очищенную» от быта реальность прошлого, где чудо — естественная часть этого мира. Репин стремится к исторической и психологической достоверности, придавая человечности чуду (Садко) или показывая суровую реальность народной жизни (Бурлаки). Врубель трансформирует реальность, подчиняя ее внутреннему, символическому смыслу. Его мир — это мир фантастический, где материя одухотворена и находится на грани распада.

В работах Васнецова можно увидеть ясную, фронтальную композицию, локальный цвет, ориентацию на иконописную традицию. У И. Е. Репина же картины более динамичные, часто присутствует асимметричная композиция, насыщенный цветовой строй, иллюзорная передача света и среды (мерцание воды в «Садко»). Творчество М. А. Врубеля в свою очередь выделяется дробной, «мозаичной» формой мазков, комплексной цветовой гаммой, состоящей из множества оттенков, сознательной деформацией объектов на картине ради усиления экспрессии и передачи внутреннего состояния.

Как справедливо заключает культуролог В. Г. Власов, «Если Васнецов дал русской культуре лицо сказки, Репин — ее биение пульса в реальной социальной плоти, то Врубель — ее сокровенную, трагическую душу» [Власов, 1998].

Заключение

Эволюция от монументального утверждения Васнецова к психологизму и социальному анализу Репина и далее к философскому символизму Врубеля отражает общую траекторию развития русского искусства и общественной мысли на рубеже XIX–XX веков — путь от поиска внешней, социально-национальной идентичности к глубинному самопознанию и рефлексии о судьбе человеческого духа. Вывод оказался весьма занимательным, но не исчерпывающим, в дальнейшем хотелось бы глубже изучить траекторию развития русского искусства второй половины XIX века.

Проведенное исследование подтвердило выдвинутый тезис о трех различных путях освоения русского фольклора в живописи XIX века. Васнецов, Репин и Врубель не противоречат друг другу, но дополняют, создавая многогранный, полихромный образ национальной традиции.

В. М. Васнецов создал эпико-монументальный канон, превратив фольклор в систему позитивных национальных символов и героический пантеон, понятных и близких широкой публике образов. И. Е. Репин подошел к теме с позиций реалистически-психологических и социально-критических, вскрыв человеческую, драматическую основу и показав живой, многоликий народ в его истории и современности. М. А. Врубель осуществил символистско-философское прочтение, подняв фольклорные образы до уровня вечных архетипов и общечеловеческих тем, выразив кризисное, рефлексирующее сознание рубежа веков.

Бенуа А. Н. История русской живописи в XIX веке. — СПб., 1902.

Бесчастнов Н. П. Сюжет и время в русской исторической живописи XIX века. — М.: Искусство, 2004.

Власов В. Г. Стили в искусстве: Словарь. — СПб.: Кольна, 1998.

Дмитриева Н. А. Михаил Александрович Врубель. — Л.: Художник РСФСР, 1990.

Иовлева Л. И. Виктор Васнецов. — М.: Слово, 1998.

Сарабьянов Д. В. История русского искусства конца XIX — начала XX века. — М.: АСТ, 2001.

Стасов В. В. Избранные сочинения: в 3-х т. — М.: Искусство, 1952.

https://gallerix.ru/album/Repin (дата обращения: 08.11.2025)

https://gallerix.ru/storeroom/1455636907/ (дата обращения: 08.11.2025)

3.https://rusmuseumvrm.ru/reference/classifier/author/vasnecov_vm/index.php?show=asc&t=0&page=3&ps=20#slide-1 (дата обращения: 08.11.2025)

4.https://rusmuseumvrm.ru/reference/classifier/author/repin_ie/index.php (дата обращения: 15.11.2025)

https://rusmuseumvrm.ru/reference/classifier/author/vrubel_ma/index.php?show=asc&t=0&page=9&ps=20#slide-1 (дата обращения: 15.11.2025)