ЗЕРКАЛО И ЭКРАН: отражение как метафора самопознания

РУБРИКАТОР

— 1. ВВЕДЕНИЕ

— 2. ИСТОРИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ ЗЕРКАЛА 2.1. Технология зеркала в Европе 2.2. Зеркало как символ

— 3. НИДЕРЛАНДЫ (XV–XVII вв.) 3.1. Зеркало как оптический трюк 3.2. Моральные символы и бытовой жанр

— 4. ГЕРМАНИЯ (XV–XVI вв.) 4.1. Автопортрет как зеркало 4.2. Деталь, раскрывающая психологию

— 5. ФРАНЦИЯ (XVII–XVIII вв.) 5.1. Рококо и зеркало как инструмент самопостановки 5.2. Портрет и иллюзия

— 6. РАЗВИТИЕ МОТИВА ОТРАЖЕНИЯ В XIX–XX вв.

— 7. ЭКРАН КАК НАСЛЕДНИК ЗЕРКАЛА 7.1. Экран = современная форма отражения 7.2. Двойник в цифровой культуре

— 8. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ: ОТ ЗЕРКАЛА К ЭКРАНУ — 9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

Отражение — одна из наиболее длительных и устойчивых визуальных метафор в европейской культуре. На протяжении веков зеркало служило не просто бытовым предметом, но инструментом познания, самоанализа и художественного исследования. В живописи Нидерландов, Германии и Франции отражение становилось ключевой деталью, способной раскрывать скрытые смыслы: истину, моральное состояние, божественный взгляд или иллюзорность человеческого восприятия. Благодаря зеркалу художник получал возможность расширять пространство картины, вводить в неё дополнительные точки зрения и создавать диалог между изображённым и смотрящим.

Изображение сгенерировано Krea

С развитием визуальных технологий на место зеркала постепенно пришёл экран — сначала как фотографическая пластина, затем как кино, монитор и, наконец, интерфейс цифровых устройств. Экран унаследовал функции зеркала: он фиксирует взгляд, возвращает образ, создаёт пространство для самонаблюдения. Однако в отличие от зеркала, дающего прямое отражение, экран формирует образ, проходящий через оптику камеры, код, алгоритм и интерфейс. Это уже не отражение как факт, а отражение как конструкция — новый уровень визуального самопознания.

Исследовательский вопрос этого визуального исследования формулируется так: как менялось представление о самопознании через отражение в европейской живописи, и каким образом экран XXI века становится наследником художественных методов и символов, связанных с зеркалом?

ИСТОРИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ ЗЕРКАЛА

Технология зеркала в Европе

Развитие стекольного производства в Европе XV–XVI веков стало ключевым фактором в истории визуальной культуры. Особенно важную роль сыграли мастерские во Фландрии и Венеции, где совершенствовались методы получения прозрачного, гладкого стекла и полировки поверхности до зеркальной гладкости. Венецианские зеркала, известные своей идеальной отражающей поверхностью, долгое время были редкостью и роскошью, доступной только знатным слоям общества.

Бронзовое зеркало, Новое царство, XVIII династия, 1540–1296 до н. э

К XVI–XVII векам зеркала постепенно становятся более доступными: они появляются в домах купцов, мастерских и дворцах. Это расширяет их функции: теперь зеркало не только инструмент для личного пользования, но и важный художественный элемент, способный влиять на композицию интерьера, отражать свет и создавать новые визуальные эффекты в живописи. Доступность зеркал стимулировала экспериментирование с пространством и перспективой в работах художников, особенно в Нидерландах, где бытовая сцена становилась важным жанром, а отражение — способом обогащения визуального нарратива.

Зеркало как символ

В культуре северной и западной Европы зеркало выполняло несколько функций одновременно. Оно воспринималось как источник истины, способный показать действительный облик человека, а также как инструмент самопознания и духовного анализа. В то же время зеркало могло олицетворять тщеславие, суету или иллюзорность внешнего облика, напоминая о необходимости внутренней гармонии и моральной чистоты.

Габриэля Метсю «Женщина у зеркала» Написанная примерно между 1657 и 1662 годами.

Художники использовали зеркало как аллегорический и композиционный приём. В нидерландской живописи оно становилось символом прозорливости и «всевидящего ока», в немецкой — инструментом психологического исследования личности, а во французской традиции XVII–XVIII веков — средством театрализации и самопостановки. Таким образом, зеркало одновременно выполняло эстетическую, символическую и философскую функцию, превращаясь в один из ключевых элементов визуальной культуры и художественного языка эпохи.

Картина в стиле «ванитас» (vanitas) Художник не известен

НИДЕРЛАНДЫ (XV–XVII вв.)

Зеркало как оптический трюк

В нидерландской живописи раннего Возрождения зеркало становится ключевым инструментом расширения визуального пространства. Наиболее показательный пример — «Портрет четы Арнольфини» Яна ван Эйка (1434). Выпуклое зеркало, помещённое в центре композиции, открывает зрителю сцену, которой он не может увидеть напрямую. Благодаря сложной оптической конструкции художник создаёт «вторую реальность»: отражённую комнату, фигуры супругов со спины и присутствие самого мастера, стоящего в дверном проёме.

«Портрет четы Арнольфини» Яна ван Эйка, написанная в 1434 году

Таким образом зеркало становится не просто бытовым предметом, но устройством фиксации истины, своеобразной «подписью» ван Эйка, который утверждает своё участие в событии. Оно свидетельствует об акте видения и, шире, об акте познания. Отражение превращается в метафору: чтобы увидеть мир полностью, нужно выйти за пределы прямого взгляда. В этом оптическом решении возникает один из первых в европейской живописи образов саморефлексии — понимания художником себя как «свидетеля» и «создателя» изображённой реальности

Моральные символы и бытовой жанр

В живописи малых голландцев XVII века зеркало приобретает иной смысл. Оно становится элементом моральной и жанровой иконографии, где отражение используется для обозначения человеческих слабостей и социальных ролей. В натюрмортах типа vanitas зеркало напоминает о хрупкости человеческого существования и обманчивости внешнего мира: отражение легко исказить, так же как легко потерять правильное направление жизни.

«Натюрморт vanitas с автопортретом» нидерландского художника Питера Класа (Pieter Claesz). Картина, написанная около 1612 года.

В жанровых сценах, созданных учениками и последователями Питера де Хоха, Герарда Доу, Габриела Метсю, зеркало символизирует женскую добродетель или, напротив, суету и пустоту. Нередко оно указывает на греховность чрезмерного внимания к собственной внешности — мотив, который активно обсуждался в протестантской моральной литературе того времени. Отражение становится предупреждением: человек, увлечённый своим образом, рискует утратить истинное знание о себе.

На изображении представлена картина XVII века под названием «Дама за туалетом» (Lady at Her Toilet), написанная неизвестным голландским художником.

Картина — это произведение Габриэля Метсю (Gabriel Metsu) под названием «Женщина у зеркала».

Таким образом, в искусстве Нидерландов зеркало перестаёт быть простым оптическим прибором и превращается в сложный философский знак. У ван Эйка оно связано с идеей постижения истины через зрение, тогда как у художников XVII века — с пониманием слабости человеческой природы и двойственности самого акта видения.

ГЕРМАНИЯ (XV–XVI вв.)

Автопортрет как зеркало

В немецкой живописи конца XV — начала XVI века особое место занимает автопортрет, воспринимаемый как инструмент самопознания и утверждения личности художника. Альбрехт Дюрер (1471–1528) становится первым европейским мастером, который осмысленно использует автопортрет как средство визуального самовыражения и рефлексии.

Альбрехт Дюрер Автопортрет в одежде, отделанной мехом

В автопортрете 1500 года Дюрер изображает себя фронтально, в позе и с жестами, перекликающимися с традиционными иконографическими образами Христа. Здесь зеркальность проявляется уже на концептуальном уровне: художник не просто передаёт собственную внешность, но создаёт образ «творца», осмысляющего себя и своё место в художественной культуре.

Как отмечает Э. Панофский («The Life and Art of Albrecht Dürer»), этот автопортрет отражает переход от внешнего восприятия к внутренней рефлексии: взгляд Дюрера обращён внутрь себя, и через него зритель воспринимает сформированную самим художником идентичность.

Деталь, раскрывающая психологию

Немецкая художественная традиция выделяется точностью и аналитическим подходом к изображению лица и объектов. В портретах и автопортретах Дюрера каждая деталь — складки одежды, текстура волос, отражения света на коже — служит не только декоративной цели, но и средством раскрытия характера и психологического состояния модели.

Альбрехт Дюрер Автопортрет. 1498

Исследователи отмечают, что немецкие мастера уделяли особое внимание свету, фактуре и пропорциям, используя их как «инструмент понимания» внутреннего мира персонажа (см. R. Shönberg, Albrecht Dürer: Portraits and Self-Portraits). Детальное изучение глаз, выражения губ и мимики позволяет художнику передать тонкие нюансы личности, что создаёт эффект психологической «глубины», редкий для европейского искусства того времени.

Здесь зеркало также выступает концептуально: через рефлексивное наблюдение художник исследует не только внешность, но и внутреннюю структуру своей личности, закладывая основу для последующего развития европейского автопортрета как жанра, объединяющего внешний образ и внутреннее самопознание.

Франция (XVII–XVIII вв.)

В XVII–XVIII веках французская живопись и интерьерное искусство вступают в эпоху Рококо, где зеркало приобретает не только декоративную, но и социально-коммуникативную функцию. Французские интерьеры того времени насыщены множественными зеркалами, которые расширяют пространство, отражают свет и создают сцену для зрелищного самопоказа.

Исследователи отмечают (Germain Bazin, «The Rococo»), что зеркала в комнатах дворян и буржуа становятся частью ритуала самопрезентации: они позволяют демонстрировать моду, статус, а также умение управлять вниманием зрителя. Художники того времени перенимают эту концепцию, включая зеркала в свои композиции, создавая интерьерные сцены, где фигуры «играют» для зрителя через отражения.

Эдуар Мане Бар в Фоли-Бержер

Таким образом, зеркало в Рококо функционирует как социальный жест: оно не просто отражает образ, а конструирует его в соответствии с желаемым восприятием, формируя культуру визуального самопоказа.

Портрет и иллюзия

В живописи Рококо зеркало превращается в ключевой инструмент флирта, визуальной игры и формирования публичного образа. Художник — Антуан Ватто использует отражающие поверхности для создания эффекта иллюзии и многослойного повествования. Так, в «Сцене в парке» Ватто (1717–1718) зеркальные и световые отблески усиливают атмосферу интимности и лёгкой театральности. Фрагонар в «Качелях» (1767) задействует отражения в воде и мелких зеркальных деталях, чтобы подчеркнуть игру взглядов, намёков и флиртовальное напряжение между персонажами. В «Портрете мадам де Помпадур» Буше зеркало становится инструментом самопозиционирования: оно подчёркивает статус модели, создаёт эффект присутствия и позволяет ей как бы «конструировать» собственный образ перед зрителем.

Общество в парке Картина французского художника Жана-Антуана Ватто

Как подчёркивает Deborah L. Krohn в исследовании «Rococo Interiors and the Art of Display», зеркало в портретной культуре Рококо функционирует как механизм визуального самоконструирования, предоставляя персонажу возможность наблюдать, контролировать и корректировать своё отражение. По сути, оно воплощает принцип: «смотри в зеркало, чтобы стать тем, кем хочешь».

Картина французского художника Жана-Антуана Ватто под названием «Диана на купании»

Зеркало здесь перестаёт быть средством фиксации внешности и превращается в инструмент театрализации, социальной игры и психологической манипуляции образом, что делает французский Рококо уникальным этапом в истории отражения в искусстве.

РАЗВИТИЕ МОТИВА ОТРАЖЕНИЯ В XIX–XX вв.

В XIX веке традиция зеркал и отражений продолжает развиваться, но уже в новых визуальных и концептуальных направлениях. Импрессионисты исследуют свет и восприятие, а символисты обращаются к психологическим и философским аспектам отражения. Одновременно возникает технологическое «зеркало» — фотография, которое задаёт новые принципы визуального самопознания.

Художники-импрессионисты, в частности Клод Моне и Эдгар Дега, активно обращаются к отражениям на поверхности воды, в стекле и внутренних пространствах, используя их как инструмент передачи света, цвета и динамики окружающего мира.

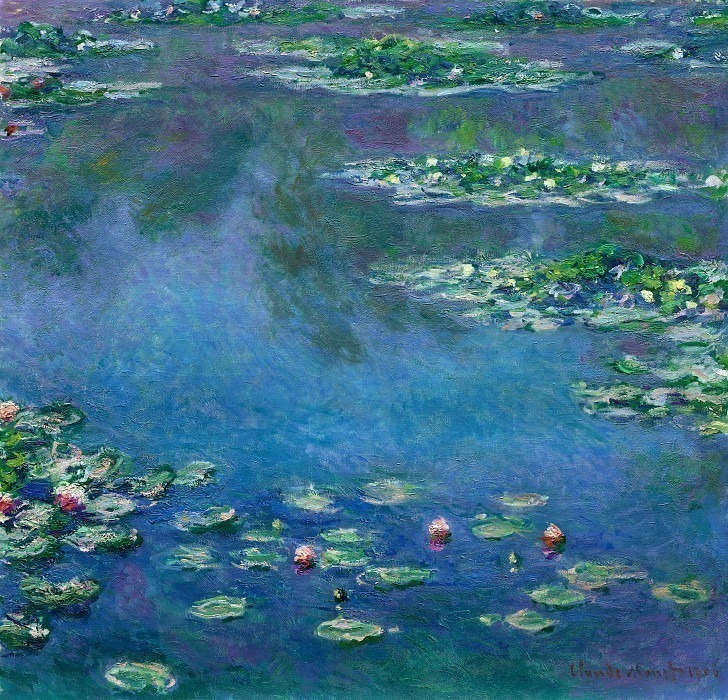

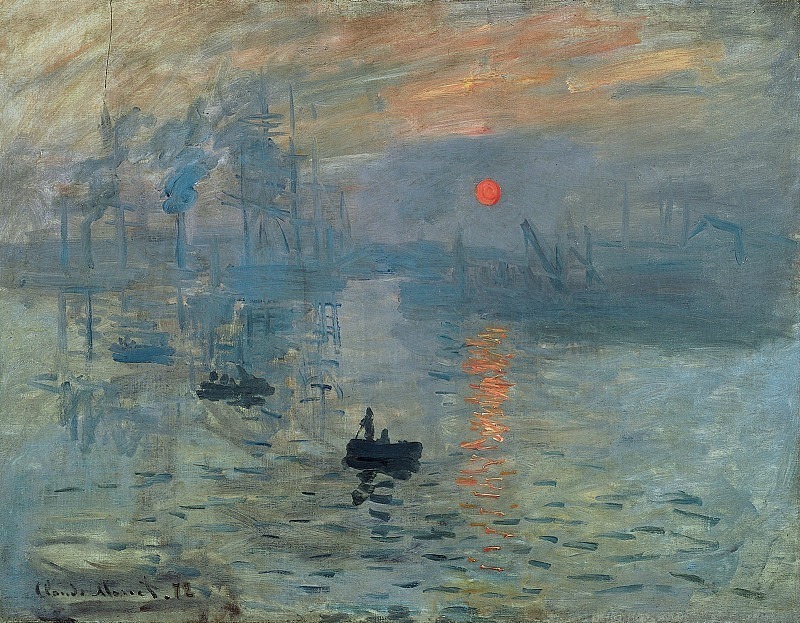

Водяные лилии Клод Оскар Моне (1840-1926)

У Моне — будь то «Впечатление. Восход солнца» (1872) или серия «Водяных лилий» — отражения служат не просто способом показать предметный мир, но и средством визуализировать собственное восприятие, мгновенное впечатление художника.

Эдгара Дега «Танцевальный класс»

Дега, вводя зеркала в композиции балетных залов и других интерьеров, применяет отражения для создания сложной пространственной структуры, усиления глубины и раскрытия эмоционального состояния персонажей.

В итоге отражение перестаёт быть чисто символическим или декоративным элементом и превращается в полноценный художественный механизм исследования восприятия и визуального опыта.

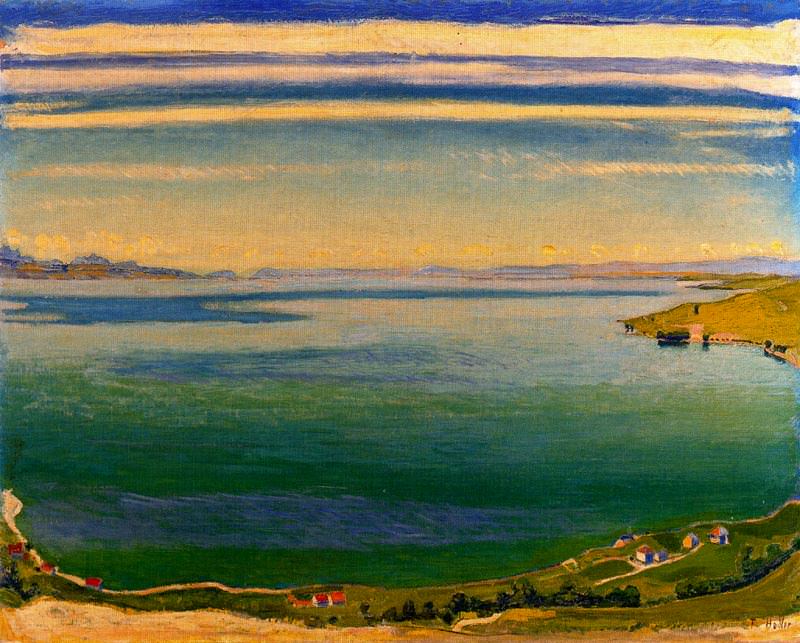

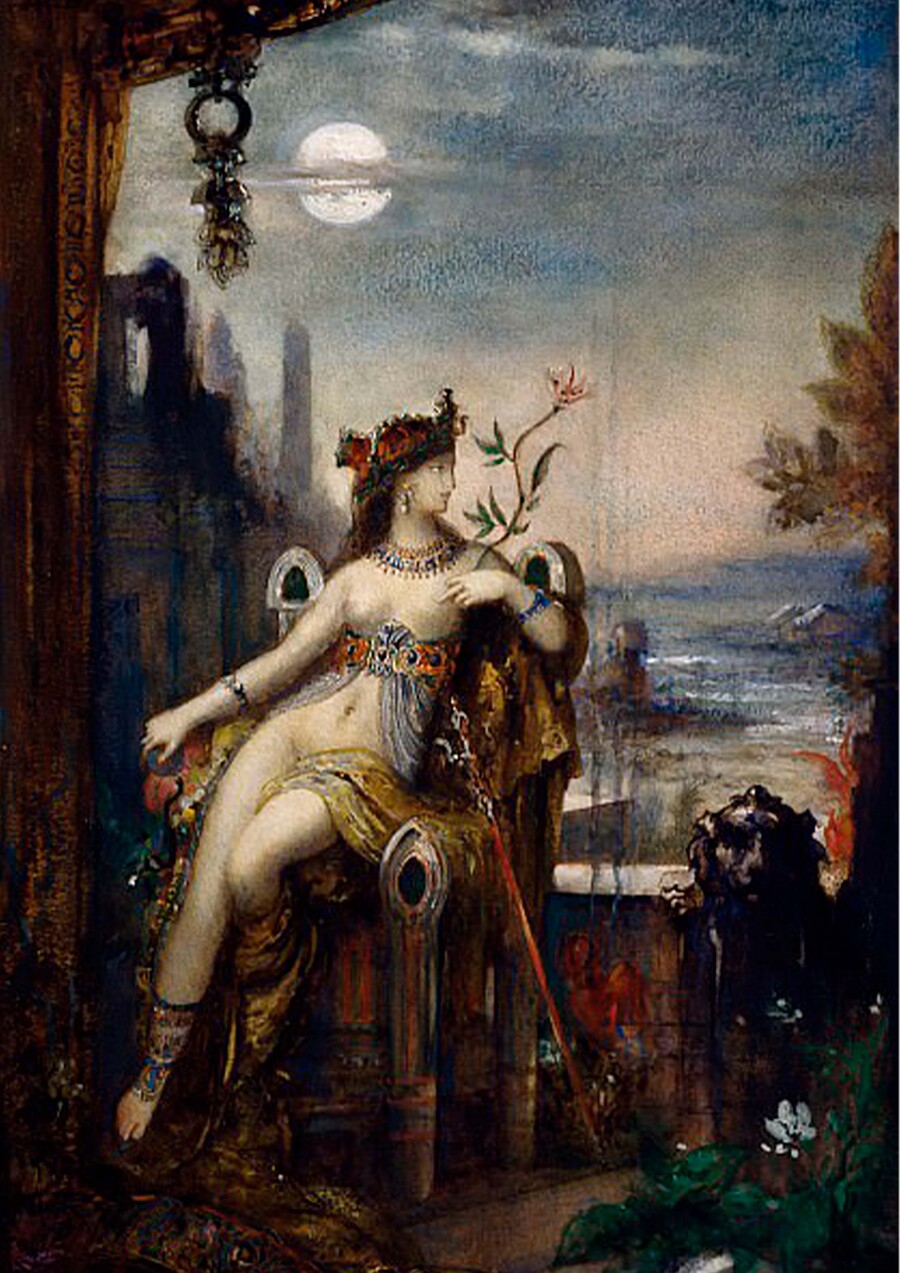

Символисты XIX века — Джеймс Энсор, Гюстав Моро, Фердинанд Ходлер и другие — рассматривают отражение как категорию психологического, духовного и метафизического порядка. В их работах зеркало, тень или фигура-двойник превращаются в ключевые мотивы внутреннего поиска, самопознания и скрытого конфликта личности. Отражение здесь тесно связано с идеей двойственности и глубокой рефлексии, при которой внешний образ уже не воспринимается как окончательная и достоверная истина.

Моро, Гюстав (Париж 1826 — 1898) — Клеопатра

Такое понимание закладывает основу для дальнейших исследований субъективного видения и психологии визуального образа, которые получают активное развитие в художественных течениях авангарда XX века.

В конце XIX — начале XX века фотография становится новым медиумом отражения реальности, функционируя как своеобразное «техническое зеркало». Фотографический снимок фиксирует мгновение, но одновременно позволяет управлять образом, позой, сценой и композицией, предвосхищая появление современного цифрового «я» на экране.

Как отмечают историки искусства, портретная фотография, а также эксперименты с отражением, двойником и оптическими эффектами оказывают существенное влияние на формирование живописи и концептуальных практик XX века (см. Rosalind Krauss, «The Originality of the Avant-Garde»).

Изображение сгенерировано Krea

Таким образом, рубеж XIX–XX веков становится эпохой, когда отражение выходит за пределы материального объекта и превращается в концептуальный инструмент исследования идентичности, восприятия и зрительной рефлексии — линию, которая напрямую ведёт к появлению цифрового экрана как нового зеркала XXI века.

ЭКРАН КАК НАСЛЕДНИК ЗЕРКАЛА

Экран как современная форма отражения

Появление фотографического, а затем цифрового экрана стало продолжением истории отражения. Если зеркало служило инструментом самопознания, то экран перенял эту функцию в эпоху цифровой визуальности. Фотография XIX века стала первым техническим «внешним отражением», фиксирующим облик без художника: камера стала новым оптическим зеркалом, интерпретирующим реальность. С фронтальной камерой и селфи экран превращается в средство самоконструирования: это уже не просто фиксация, а акт присутствия и создания образа, который можно выбирать, изменять и формировать.

Изображение сгенерировано Krea

Двойник в цифровой культуре

Цифровые интерфейсы породили новый тип двойника — виртуальное «я». Вирилио отмечал, что электронные медиа создают «теле-наблюдателя», существующего между физическим и виртуальным пространством; сегодня эту роль выполняет аватар.

Фильтры соцсетей формируют эстетизированного двойника: по Мановичу, фильтр делает пользователя режиссёром собственного образа.

Цифровое «я» — гибрид опыта, визуальных норм и алгоритмов. Экран теперь не отражает, а конструирует субъективность, превращая личность в обновляемый визуальный набор.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ: ОТ ЗЕРКАЛА К ЭКРАНУ

История мотива отражения в искусстве демонстрирует устойчивую, но эволюционную линию: от физического зеркала в Нидерландах XV–XVII вв., через автопортреты и интерьеры Германии и Франции, до цифрового экрана XXI века. В каждом историческом контексте отражение выполняет схожую функцию — познание себя, — но способы и средства меняются.

Функция самопознания

В нидерландской живописи зеркала, как у ван Эйка и малых голландцев, используются для оптического расширения пространства и аллегорического раскрытия человеческой природы. Отражение позволяет зрителю видеть то, что недоступно прямому взгляду, и одновременно фиксирует присутствие художника — акт саморефлексии через визуальный образ.

В Германии Дюрера автопортрет превращает себя в зеркало: художник осмысляет индивидуальность и роль творца, исследуя психологию и характер через детальную проработку лица и света. Французское Рококо смещает фокус с внутреннего наблюдения на социальное самопредставление: зеркала в интерьерах и портретах становятся инструментом театрализации, флирта и демонстрации статуса.

Изображение сгенерировано ChatGPT

Таким образом, функция самопознания сохраняется, но меняется её субъект и контекст: от художника и зрителя (XV–XVI вв.) к социальной и культурной игре идентичности (XVII–XVIII вв.).

От физического к цифровому отражению

С XIX века отражение начинает выходить за рамки физического предмета. Импрессионисты фиксируют впечатление света и цвета, символисты исследуют внутренний двойник, а фотография становится первым техническим «зеркалом», способным фиксировать и одновременно интерпретировать образ.

В XXI веке экран наследует функции зеркала, но радикально расширяет их: селфи, аватары, фильтры и алгоритмы превращают отражение в интерактивный, изменяемый и социально сконструированный образ. Экран не только фиксирует внешний вид, но и участвует в создании идентичности, формируя цифровое «я» как художественный объект.

Изображение сгенерировано ChatGPT

Эволюция визуального языка

— Нидерланды: зеркало — символ, оптический трюк, моральная и философская функция.

— Германия: автопортрет — психологическая глубина, индивидуальность, рефлексия.

— Франция: интерьер и портрет — социальное положение, театрализация, самопостановка.

— XIX–XX вв.: импрессионизм и символизм — свет, цвет, внутренний двойник.

— XXI век: экран — интерактивное, цифровое, изменяемое отражение.

Такое сопоставление показывает, что мотив отражения сохраняет фундаментальную идею самопознания, но трансформируется вместе с техническими, социальными и культурными изменениями, от физического зеркала до алгоритмически модифицированного цифрового образа.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мотив отражения в визуальной культуре постоянно менялся — от зеркал XV–XVII веков до цифрового экрана XXI века. Отражение всегда служило инструментом самопознания, но его формы определялись культурными и техническими условиями.

В Нидерландах зеркало использовали как аллегорию и приём изучения пространства и морали; у Дюрера отражение становилось актом рефлексии; в Рококо оно превращалось в средство театрализации и социального самопоказа.

С XIX века отражение получает новые медиумы: импрессионисты исследуют свет и восприятие, символисты — внутреннего двойника, а фотография становится техническим зеркалом, фиксирующим и интерпретирующим образ. В XXI веке экран формирует интерактивное, изменяемое и социально сконструированное «я», где фильтры и алгоритмы создают эстетизированный образ субъекта.

Изображение сгенерировано ChatGPT

В конечном счёте, современный экран — это не только наследник зеркала, но и новый художественный язык, который продолжает традицию исследования «я» через отражение, соединяя прошлое и настоящее в визуальном и концептуальном пространстве.

ИСТОЧНИКИ

Обложка была сгенерирована в Krea. Картинки для разделов сгенерированы в Krea. Для картинок применялись ИИ: Midjourney, Krea.

https://cyberleninka.ru/article/n/pod-vzglyadom-drugogo-selfi-skvoz-prizmu-lakanovskogo-psihoanaliza