Женщины в искусстве: роль и представление женщин в искусстве

Рубрикатор

1. Концепция 2. Античность и средневековье: первые изображения и талантливые женщины, чьи имена были забыты 3. Возрождение и Барокко: расцвет портрета и появление профессиональных художниц 4. Изменение статуса и публичность женщины в эпохе Рококо 5. 19 век: от идеализированной музы до профессионального признания 6. Заключение 7. Список источников

Концепция

Женщины играют важную и многогранную роль в жизни общества, многовековой истории искусств, выступая ключевым объектом для культурного дискурса и гендерных исследований. На протяжении многих тысячелетий история искусств формировалась исключительно через призму мужского взгляда, что привело к обесцениванию вклада женщины-создателя в развитие социума и культуры, а следовательно, к искаженному представлению о ее роли как творца, с одной стороны, и ее образа в искусстве — с другой. Эта амбивалентная проблема и представляет сегодня исследовательский интерес. Изучение данной темы способствует не только обогащению искусствоведческих знаний, но и формированию более глубокого понимания социокультурных процессов, гендерной динамики и механизмов формирования идентичности через искусство.

Актуальность проблемы определения места женщины в искусстве неоспорима и многогранна, охватывает как исторические, так и современные аспекты культурного дискурса, искусствоведческой науки и гендерных исследований в психологии и социологии. На протяжении столетий история искусства формировалась преимущественно через призму мужского взгляда и мужских достижений, создавая искаженное и неполное представление о вкладе женщин как создателей, так и о сложности их репрезентации в художественных произведениях. Это привело к систематическому исключению или маргинализации женщин-художниц из академических программ, выставочных пространств, искусствоведческих работ и коллекций музеев, что в свою очередь сформировало феномен «невидимости» или «вторичности» женского творчества.

Женщин лишали права голоса, их систематически не допускали к академическим программам, что в свою очередь сформировало феномен «невидимости» и «вторичности» феминного творчества. Важным акцентом при разработке этой темы является необходимость восстановления исторической справедливости, пересмотр канонов и включение в них имен выдающихся женщин, чьи работы долгое время оставались неизвестными. В разные эпохи несмотря ни на что, в условиях социальных, культурных и экономических барьеров, женщины оставляли большой след в искусстве, раскрывая свой талант в изящных средневековых миниатюрах и вышивках, монументальной барочной живописи и др. направлениях.

Помимо проблемы определения роли женщин-творцов, не менее важной является вопрос их представления в произведениях искусства. Женщина на протяжении веков была центральным объектом изображения, но её образ чаще всего формировался мужским взглядом (male gaze), отражая мужские фантазии, идеалы красоты, социальные ожидания и патриархальные установки. От идеализированных богинь античности и святых дев Средневековья до чувственных красавиц Возрождения и фатальных женщин модерна — женский образ был конструктом, редко соответствующим реальному опыту, чувствам и многогранности личности женщины. Это привело к закреплению гендерных стереотипов, эротизации женского тела, его объективации и сведению к символической функции (муза, мать, грешница).

Исследовательской задачей является попытка деконструировать эти стереотипы, выявить скрытые смыслы и идеологические установки, которые кроются за художественными образами. Интересно проанализировать, каким образом происходило развитие визуального языка репрезентации женщин, как менялись идеалы красоты и добродетели под влиянием социальных, религиозных и политических изменений, и как эти образы влияли на общественное восприятие женщины.

Античность и Средневековье: первые изображения и талантливые женщины, чьи имена были забыты

В древней Греции и Риме в разные эпохи скульпторы старались передать различные образы женщин, имеющие либо героический пафос, либо лицо повседневной реальности. Так, мастера изображали как женщин-богинь, так и представительниц низшего слоя, показывая многогранный образ женщины и реальность, в которой она существует. Таким образом, греки стремились к философскому идеалу красоты и гармонии, римляне — к узнаваемости и функциональному реализму.

Настенная роспись на гессоне Помпея, 55–79 гг. н. э

Ника Самофракийская. 190 до н. э. Автор: неизвестен Мрамор. Высота 3,28 м

В эпоху эллинизма был характерен героический пафос образов и их повышенная драматическая выразительность.Образ богини Ники Самофракийской, пластически точно передающий уверенный шаг и гордый взмах орлиных крыльев, вызывает чувство торжествующей победы, не просто так статуя находилась на носу корабля, который победил в морском сражении.

Статуя Исиды. 1-я половина 2-го века н. э. Римская империя мрамор

Женская нагота в римской скульптуре была крайне редка и использовалась только при копировании или стилизации греческих статуй богинь или в некоторых эротических контекстах. Римляне не ассоциировали наготу с идеалом человеческой красоты или божественности так, как греки. Именно поэтому Исида одета в пеплос.

Неизвестная художница. О Лае из Кизика (древнегреческий город) известно очень немного. Лая была известна как художница-портретистка. Она создавала женские портреты. Работала в технике энкаустики, что означало использование горячих восковых красок. Техника позволяла добиваться особой яркости. История о Лае подчеркивает, насколько скудными были сведения о женщинах-художницах того времени.

Средневековье (V–XV века) было эпохой, глубоко пронизанной христианской догматикой, что наложило отпечаток на все сферы жизни, включая искусство. Женский образ колебался между святостью и греховностью. Данное разделение определило как способы её представления в искусстве, так и ограниченную роль женщин как создателей.

Фрагмент иконы «Нечаянная радость со 120 чудотворными иконами Богоматери» (1-я половина XIX века) 7 апреля 732 г.

Образ Девы Марии — воплощение чистоты, заступничества и веры. Образ женщины воплощает непорочность, смирение и материнской любви.

«Танец Саломеи» Фрагмент мозаики в соборе Сан-Марко, Венеция, сер. XIV в.

Фрагмент византийских мозаик «Пир Ирода» (с участием Саломеи) Флоренция 1250–1330 гг.

Женские фигуры часто использовались для олицетворения пороков (например, гордыня, зависть, похоть). В позднем Средневековье, в связи с инквизицией, начали появляться изображения ведьм, которые ассоциировались с дьяволом и злом. В картине и анализируемой мозаике изображена Саломея, образ которой предупреждает о пагубности греха и коварстве женской натуры.

Миниатюра из «Scivias» Хильдегарды (1151 г.), на которой она получает видение и диктует его учителю Вольмару.

Хильдегарда Бингенская (1098–1179) — немецкая монахиня-проповедница, которая основала монастырь в Бингене. Своей деятельностью опровергла стереотип своего времени, доказав, что женщина может заниматься искусством, наукой, медициной и не должна посвящать себя исключительно семье. Хильдегарда писала музыку и стихи, описывала жизнь святых, создавала трактаты по медицине, траволечению, истории и космологии.

С юности у Хильдегарды были видения, о которых она первоначально рассказывала лишь своей наставнице Ютте. В сорок два года Хильдегарда, по её собственным словам, получила божественное повеление записать свои видения. С благословения аббата и архиепископа Хильдегарда продолжила записи. За десять лет были записаны двадцать шесть видений, составивших её труд Sci vias lucis («Познай пути света»), известный как Scivias, визионерское изображение бытия от Троицы до Страшного Суда.

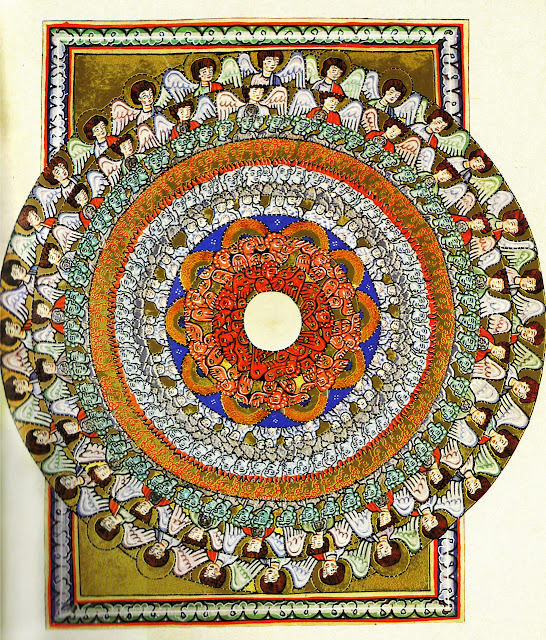

Видение Хора Ангелов.

Человек как центр Вселенной.

На иллюстрации «Видение Хора Ангелов» изображено мистическое видение Хильдегарды фон Бинген, в котором она созерцает небесную иерархию и хор ангелов, исполняющих божественную музыку. Центральное место занимают фигуры ангелов, часто расположенные кругами или ярусами, символизирующими небесную гармонию и порядок.Иллюстрация служит визуальным выражением глубоких богословских и мистических переживаний Хильдегарды, передавая ощущение божественного света, звука и гармонии, которые она воспринимала в своих видениях. Она отражает средневековые представления о небесной музыке и структуре мироздания.

Миниатюра «Человек как центр вселенной» выражает средневековое антропоцентрическое понимание мироздания. Она показывает, что человек является не просто частью, а ключевым элементом и отражением Божественного порядка, наделенным особой ролью и ответственностью. Это глубокое мистическое и философское размышление о месте человека в мире.

Возрождение и Барокко: расцвет портрета и появление профессиональных художниц

Эпоха Возрождения (XV–XVI вв.) стала переломным моментом в истории искусства, ознаменовавшим возрождение интереса к античному наследию, расцвет гуманизма и появление нового взгляда на человека. Это оказало глубокое влияние на представление женщин в искусстве и, в некоторой степени, на их роль как создателей. Гуманистический идеал: возврат к античной красоте, но с христианскими добродетелями. Мадонны, Венеры, мифологические героини. Расцвет портрета: отображение статуса, богатства, образования, добродетели аристократок и буржуа.

Главной чертой картин эпохи Возрождения стало слияние античности с христианскими представлениями о добродетели и духовности. Женское тело, в отличие от средневекового стыда, вновь обрело право на красоту и, порой, наготу, но чаще всего в контексте божественного или мифологического.

«Сикстинская мадонна» Рафаэль Санти 1512–1513 гг.

Образ Девы Марии остается центральным, но становится более земным, нежным и эмоционально доступным. Художник передает мягкое материнское чувство, изящную позу в окружении мирных пейзажей, что отражает гуманистическую ценность семьи и человеческих привязанностей.

«Рождение Венеры» Сандро Боттичелли 1482–1486 гг.

«Венера Урбинская» Тициан 1534 г.

Возвращение к античности привело к появлению изображений богинь и героинь мифологии. Венера, богиня любви и красоты, стала символом идеальной женской формы. Произведения, такие как «Рождение Венеры» Сандро Боттичелли или «Венера Урбинская» Тициана, демонстрируют идеализированную наготу, грацию и чувственность, лишенную средневекового греховного подтекста, а скорее утверждающую красоту как дар. Мифологические сюжеты позволяли исследовать более широкий спектр женских характеров и эмоций.

«Весна» Сандро Боттичелли 1482 г.

«Весна» Боттичелли является одной из самых обсуждаемых аллегорий. Наиболее распространенная интерпретация связывает её с идеями флорентийского неоплатонизма. Согласно этой концепции, красота и любовь являются движущими силами Вселенной, а Венера играет роль проводника от земной, чувственной любви (представленной Зефиром, Хлоридой и Флорой) к небесной, духовной любви (представленной Грациями и Меркурием).

Первые заметные женщины-художницы: Софонисба Ангиссола, Лавиния Фонтана. Их специализация и особенности карьеры.

Софонисба Ангиссола (ок. 1532–1625) — итальянская художница, родившаяся в Кремоне в семье с высоким культурным уровнем. В первую Известна как талантливый портретист. Она прославилась своими проницательными портретами, а также многочисленными автопортретами и групповыми портретами членов своей семьи, которые демонстрируют уникальную интимность и реализм. Её талант был признан, и она получила приглашение работать при дворе короля Испании Филиппа II в качестве придворной художницы и наставницы королевы. Это был исключительный карьерный успех для женщины той эпохи. Её работы высоко ценили Микеланджело и Вазари.

Автопортрет. Софонисба Ангиссола 1556 г.

Портрет матери Бьянки Понцони 1557 г.

Портрет отца художницы Амилькаре и её брата и сестры Минервы и Аструбале 1558–1559 гг.

«Портрет матери Бьянки Понцони» отличается глубоким психологизмом и удивительной интимностью. Софонисба, будучи дочерью Бьянки, смогла передать не просто внешность, но и внутренний мир своей матери, её мудрость, спокойствие и, возможно, легкую печаль или усталость. В отличие от многих официальных портретов эпохи, где позирование было более жестким и формальным, этот портрет кажется более живым и непосредственным, что было характерной чертой раннего творчества Ангиссолы, особенно в семейных портретах.

Картина «Портрет отца художницы Амилькаре и ее брата и сестры Минервы и Аструбале» отражает гуманистические ценности семьи, образования и культуры, которые были важны для семьи Ангиссола. Отец, который гордится своими образованными детьми, является воплощением идеального гуманиста. Художница умело организует несколько фигур в одной композиции, сохраняя баланс и позволяя каждому персонажу проявить свою индивидуальность.

Эти семейные портреты являются ярким свидетельством таланта Софонисбы Ангиссолы и её вклада в развитие портретного жанра. Она отошла от строгих канонов и идеализации, характерной для многих современников, в сторону более интимного, реалистичного и психологически глубокого изображения, особенно когда речь шла о членах её семьи. Её работы стали важным этапом в развитии портрета как средства изучения человеческой личности и отношений, а не только статуса.

Лавиния Фонтана (1552–1614)- итальянская художница из Болоньи, дочь художника Просперо Фонтана, у которого она и получила образование. Как и Ангиссола, она была востребованным портретистом, но также работала в религиозном и мифологическом жанрах, что было большой редкостью для женщин-художниц. Ей приписывают первые в западном искусстве женские обнаженные натуры, написанные женщиной, хотя они, скорее всего, были созданы для частных заказов. Лавиния была одной из первых женщин, имевших полноценную профессиональную карьеру, содержавшую свою семью (у неё было 11 детей). Она открыла собственную мастерскую, получила заказы от знати и духовенства и даже была избрана членом римской Академии Святого Луки. Её успех в «мужских» жанрах был исключительным прорывом.

Автопортрет Лавиния Фонтана 1579 г.

Венера, кормящая Амура ок. 1590–1595 гг.

Не прикасайся ко мне 1581 г.

Картина «Венера, кормящая Амура» является одним из редких примеров обнаженной фигуры, написанной женщиной в XVI веке. Это особенно примечательно, поскольку женщины-художницы крайне редко имели доступ к обучению рисованию обнаженной натуры, что ограничивало их возможности в «высоких» жанрах. Несмотря на обнаженность, сцена не выглядит вульгарной. Она скорее насыщена природной чувственности и плодородия, что соответствует духу Возрождения, но через призму женского опыта. Венера здесь представлена не как абстрактный символ, а как любящая мать.

Картина «Не прикасайся ко мне» изображает двух центральных фигур: Марию Магдалину, часто на коленях или склонившись, с выражением благоговения, удивления и отчаяния, и Иисуса, стоящего или слегка отстраняющегося, возможно, с лопатой или мотыгой, символизирующей облик садовника. Фонтана мастерски передает глубокие эмоции персонажей: отчаяние и надежду Магдалины, спокойствие и божественное величие Иисуса. Этот сюжет дает богатые возможности для выражения человеческих чувств.

Картины демонстрируют выдающийся талант Лавинии Фонтаны в разных жанрах. «Венера, кормящая Амура» показывает её способность трактовать мифологическую обнаженную натуру с женственной чувствительностью и гуманизмом, преодолевая гендерные ограничения своего времени. «Не прикасайся ко мне» подтверждает её мастерство в работе с масштабными библейскими сюжетами, передавая глубокий эмоциональный и богословский смысл, а также предвосхищая эстетику барокко.

Женщина в эпоху барокко: драматизм, чувственность, динамика. Мощные образы библейских и мифологических героинь, портреты влиятельных женщин. Игра света и тени, эмоциональность, демонстрация роскошных тканей и аксессуаров.

«Три грации» Питер Пауль Рубенс 1635 г.

«Три Грации» является отражением «рубенсовского» стиля и его идеала женской красоты. Художник отвергает античные идеалы стройности, предпочитая мощные, витальные, полнокровные тела, которые прославляют земную жизнь, здоровье и плодородие. Произведение пронизано ощущением радости, чувственности и гармонии. Это не просто мифологическая иллюстрация, а гимн жизни, красоте и изобилию.

«Портрет Елены Фоурман и Франца Рубенса» (фрагмент) Питер Пауль Рубенс 1639 г.

Картина Рубенса, на которой изображена его вторая жена, демонстрирует способность мастера создавать глубоко личные и трогательные изображения. Это дань его счастью в браке и радости отцовства. Портрет является мощным символом материнской любви и связи, передавая универсальные эмоции, связанные с воспитанием ребенка.

Изменение статуса и публичность женщины в эпохе Рококо

Женский образ в Рококо был центральным и приобрел новые, характерные черты. Легкость и изящество: женщины изображались с хрупкими, изящными фигурами, тонкими чертами лица. Их позы были непринужденными, динамичными и грациозными, часто с легким изгибом тела. Это создавало ощущение движения и воздушности. Отсутствовала тяжеловесность барочных форм. Игривость и кокетство: лица женщин часто выражали улыбку, кокетство, игривость. Взгляд мог быть направлен на зрителя, приглашая к флирту, или мечтательно устремлен в сторону. Вся атмосфера вокруг них была пронизана духом галантности и беззаботности. Женская красота и тело стали предметом более откровенной (но часто завуалированной и утонченной) чувственности. Обнаженность присутствовала в мифологических сюжетах, но она была более легкомысленной и менее героической, чем в Возрождении или Барокко. Акцент делался на нежность кожи, румянец, мягкость форм.

«Портрет мадам де Помпадур» Франсуа Буше ок. 1758 г.

Мадам де Помпадур изображена в непринужденной, но величественной позе, полулежащей на диване в роскошном интерьере своей библиотеки или будуара. Она опирается на подушки, её взгляд прямо, но мягко направлен на зрителя. Эта поза, сочетающая расслабленность с аристократической грацией, была характерна для Рококо и подчеркивала её не только как влиятельную фигуру, но и как женщину.

«Диана после купания» Франсуа Буше 1742 г.

На картине изображена Диана, римская богиня охоты и целомудрия, сразу после или во время купания. Однако Буше интерпретирует её образ в игривой, чувственной и весьма откровенной манере, характерной для Рококо. Работа является воплощением рокайльного эротизма. Нагота Дианы не героическая и не благочестивая, а больше игривая и соблазнительная, предназначенная для частного наслаждения. Буше мастерски передает хрупкость, нежность и мягкость женского тела.

Мари-Элизабет-Луиза Виже-Лебрен (1755–1842 гг.) — одна из величайших портретисток XVIII века. Её карьера охватила несколько ключевых периодов европейской истории — от предреволюционной Франции до эпохи Наполеона — и несколько стран. Она была официальным художником королевы Марии-Антуанетты и оставила после себя около 660 портретов и 200 пейзажей, а также ценные мемуары.

Автопортрет в соломенной шляпке 1782 г.

Леди Гамильтон в образе вакханки ок. 1790–1791 гг.

Мария-Антуанетта, королева Франции 1779-88 гг.

«Леди Гамильтон в образе вакханки» — это не реалистичный, а идеализированный, стилизованный портрет, который демонстрирует способность Виже-Лебрен выходить за рамки традиционного придворного изображения. Он отражает увлечение античностью, но в более свободной, романтической и экспрессивной манере, чем строгий неоклассицизм. Образ вакханки позволял художнице исследовать темы страсти, свободы и дикой красоты, которые были запрещены в придворных портретах, но очень популярны в светских кругах.

В «Марии-Антуанетте, королеве Франции» Виже-Лебрен стремилась создать образ «естественной королевы», далекий от жесткой придворной этики. Её цель — очеловечить Марию-Антуанетту, показав её красоту и обаяние. Портрет демонстрирует выдающееся мастерство Виже-Лебрен в передаче оттенков кожи, блеска глаз, мягкости волос и роскоши тканей. Эти портреты были частью сознательной попытки улучшить публичный имидж королевы, которая подвергалась критике за расточительность и легкомыслие. Образ с розой должен был подчеркнуть её добродетельность и материнские качества.

Эти две работы подчеркивают необычайный талант Элизабет Виже-Лебрен. «Мария-Антуанетта» демонстрирует способность автора создавать официальные, но при этом очеловеченные и элегантные портреты, формирующие публичный имидж монархов. «Леди Гамильтон в образе вакханки» раскрывает её способность к более свободному и чувственному стилизованному портрету, где женщина предстает в мифологическом образе, в котором подчеркнут артистизм и страстная натура.

19 век: от идеализированной музы до профессионального признания

Романтизм и реализм. В XIX веке обозначенная проблематика усугубляется и приобретает новые измерения. С одной стороны, это столетие стало временем зарождения феминистского движения и началом активной борьбы женщин за свои права, включая право на образование и профессиональную деятельность. Это привело к увеличению числа женщин, поступающих в художественные школы (хотя с сохранением ограничений, например, на рисование с обнаженной натуры) и появлению плеяды выдающихся художниц, таких как Мэри Кассат, Берта Моризо, Роза Бонёр, которые стали осваивать новые жанры и демонстрировать «женский взгляд» на повседневность, материнство, домашние сцены. Но, с другой стороны, эта эпоха также характеризуется усилением викторианских моральных норм, закрепляющих женщину в роли хранительницы домашнего очага, что входило в противоречие с её стремлением к творческой независимости. Представление женщин в искусстве этого периода колеблется от идеализированных образов «ангела дома» до сексуализированных и экзотизированных фигур восточных наложниц или роковых соблазнительниц (femme fatale). Именно в этот период закладывались основы для дальнейшего гендерного переосмысления в искусстве XX века.

«Свобода, ведущая народ» Эжен Делакруа 1830 г.

Женщина, олицетворяющая Свободу (Марианна), выступает как аллегорическая героиня, которая ведет народ к борьбе. Это мощный, символический образ женской силы и революционного духа. Именно это позволяет отнести работу к романтизму.

«Большая одалиска» Жан Огюст Доминик Энгр 1814 г.

Хоть Энгр больше тяготел к неоклассицизму, его ориентальная тема и чувственное изображение женщины в экзотическом контексте перекликаются с романтическим увлечением Востоком.

Если Романтизм акцентировал внимание на эмоциях, идеализации и героизации, то Реализм стремился к правдивому изображению повседневной жизни и социальных проблем, часто с критическим подтекстом.

Реализм отказался от романтической идеализации в пользу правдивого, зачастую неприглядного изображения действительности. Женщины описывались в повседневных ролях, часто как жертвы социальных несправедливостей, бедности, тяжелого труда или гендерных ограничений. Художники-реалисты изображали женщин из всех слоев общества: крестьянок, работниц, прачек, представительниц городской бедноты. Акцент делался на их трудной жизни, труде, отсутствии романтики. Изображение женщин в реализме часто несло социальный комментарий, привлекая внимание к проблемам нищеты, неравенства, роли женщины в обществе.

«Похороны в Орнане» Гюстав Курбе 1849–1850 гг.

На картине женщины изображены как обычные участницы сцены, без идеализации, в традиционных нарядах, их лица передают реальные эмоции горя. Ни одна женщина не героизирована или не представлена как метафорическая фигура (в отличие от «Свободы» Делакруа). Они просто люди, участвующие в похоронах. Картина стала воплощением принципов реализма: стремление к правдивости изображения, отказ от идеализации, выбор сюжетов из повседневной жизни, изображение обычных людей. Курбе хотел «рисовать нравы своего века».

«Сборщицы колосьев» Жан-Франсуа Милле 1857 г.

В этой картине Милле поднял образ крестьянской женщины-труженицы до символа человеческого труда и борьбы за выживание. В отличие от романтических изображений женщин, здесь нет ни идеализации, ни героизации в традиционном смысле. Есть только суровая правда жизни, физическая усталость и достоинство в труде. Картина является эталоном реалистического направления. Милле отказывается от академических условностей, чтобы показать «реальных» людей в «реальной» ситуации, без прикрас. В то же время Милле придает фигурам собирательниц монументальную форму, будто возвышает их до статуса античных героинь труда.

В XIX веке художественные академии оставались бастионами мужского доминирования, женщинам было крайне сложно получить полноценное образование и официальное признание. «Академисты» в данном контексте означает художников, чей стиль либо соответствовал консервативным стандартам, либо кто был официально принят в члены академий и выставлялся в Салонах, получая награды и почести, что для женщин было грандиозным прорывом. Несмотря на эти ограничения, несколько выдающихся женщин сумели пробиться сквозь барьеры и достигнуть успеха.

Роза Бонёр (1822–1899 гг.) была одной из самых известных и коммерчески успешных художниц XIX века, прославившейся своими монументальными и реалистичными изображениями животных. Её карьера стала образцом для подражания и вызовом для гендерных стереотипов.

Фотография Розы Бонёр Андре Дисдери ок. 1863 г.

Пастушка с козой и двумя коровами на лугу 1842 г.

Овцы у моря 1865 г.

Бонёр посвятила себя изображению животных. Она изучала их повадки, посещая скотобойни, зверинцы, фермы и сельскохозяйственные ярмарки. Её работы отличались анатомической точностью, реализмом и глубоким пониманием поведения животных.

Картина «Пастушка с козой и двумя коровами на лугу» сочетает анималистический жанр с элементами жанровой сцены, показывая взаимосвязь человека и природы, а также труд крестьян. Бонёр, подобно Милле, стремится показать достоинство и важность повседневного крестьянского труда, не идеализируя его, но и не лишая его смысла. Пастушка здесь не героиня, а просто честно выполняющая свою работу женщина.

Мастерство Бонёр в картине «Овцы у моря» проявляется в невероятной детализации шерсти овец, которая кажется осязаемой. Она передает каждую ворсинку, создавая ощущение пушистости и объема. Художница виртуозно работает со светом и атмосферой. Мягкий, рассеянный свет, отражающийся от морской поверхности, придает сцене особую лиричность и спокойствие.

«Конная ярмарка» 1852–1855 гг.

Шедевр «Конная ярмарка», монументальное полотно размером почти 2,5 на 5 метров, изображающее оживленный конный рынок в Париже, принес ей мировую известность. Картина выставлялась в Париже, затем в Англии и США, где имела колоссальный успех. Роза Бонёр была первой женщиной, удостоенной Большого креста Ордена Почётного легиона во Франции в 1865 году, награда, вручённая самой императрицей Евгенией. Она также была первой женщиной, награждённой французским правительством за достижения в искусстве.

Доступ к «мужским» пространствам: чтобы эффективно изучать животных (например, на скотобойнях), Бонёр получила специальное разрешение от парижской полиции на ношение мужской одежды. Это было революционно для того времени и символизировало её отказ от гендерных ограничений.

Елизавета Гарднер Бугро (1837–1922 гг.) — американская художница, которая сделала блестящую карьеру в Париже, успешно работая в консервативном академическом стиле, популярном в конце XIX века.

Портрет мисс Элизабет Гарднер Уильям-Адольф Бугро 1879 г.

Секреты 1891 г.

Вдумчивая девушка ок. 1894 г.

«Секреты» — это типичная работа Бугро, демонстрирующая ее мастерство в создании идеализированных и сентиментальных образов. Она не стремится к реализму в изображении действительности (его дети всегда чисты, опрятны и безупречны), а к идеализации чистоты, невинности и очарования детства.

Картина «Вдумчивая девушка» является ярким примером академического идеализма Бугро. Она берет обычный образ крестьянской девушки, но идеализирует её черты, придавая ей классическую красоту и достоинство. Работа пронизана сентиментальностью, характерной для Бугро. Художница стремится вызвать у зрителя сочувствие и умиление к своей героине, её чистоте и невинности.

Картины Гарднер были приняты в экспозиции на двадцати пяти Парижских салонах и на Всемирной выставке, где она выиграла бронзовую медаль в 1889 году.

Заключение

Эволюция представления женщин в искусстве — это удивительное путешествие, отражающее не только изменения в художественных стилях, но и трансформацию социальных, культурных и религиозных взглядов на женскую природу, роль и место в обществе. От античных богинь до героинь конца XIX века, женский образ прошел путь от идеализированного архетипа к сложной индивидуальности, всё более приближающейся к реальной женщине со своим внутренним миром.

Зинченко, С. Введение в основы искусства Древней Греции. — Москва-Берлин, 2014

Колпинский, Ю. Д. Искусство Эгейского мира и древней Греции. — Москва: «Искусство», 1970

Колпинский, Ю. Д. Искусство этрусков и Древнего Рима. — Москва: «Искусство», 1982

Опимах, И. Художницы, музы, меценатки. — Москва: Ломоносовъ, 2020. — 248 с.

Ривкин, Б. И. Малая история искусств. Античное искусство. — Москва, 1972

Фриджери, Ф. Художницы / пер. с англ. А. Шестаков. — Москва: Ад Маргинем Пресс, 2019

Шатилов, В. В. Феминизм в истории изобразительного искусства // Дни науки. — Луганск: Луганской государственной академии культуры и искусств имени М. Матусовского, 2020