Трансформация красного цвета в русском искусстве XX века

Концепция 1 глава — красный как идеология 2 глава — красный как эмоция 3 глава — красный как ирония Заключение

Красный цвет занимает в русском искусстве XX века особое место: он не просто формирует визуальный стиль произведений, но отражает глубинные изменения в обществе, культуре и политике. Его смысловые нагрузки многократно преобразуются на протяжении века — от революционного знака до личной эмоции и ироничного жеста. Это исследование прослеживает движение красного цвета через ключевые художественные направления и исторические этапы, анализируя, как взаимодействие художника и эпохи формирует новый визуальный язык.

В начале века красный становится цветом больших исторических перемен. В условиях революционного напряжения, смены власти и формирования новой культурной политики он постепенно превращается в символ идеологии. В авангарде красный служит метафорой конца старого мира и рождения нового. Работы Малевича, Петрова-Водкина, Фалька, Лисицкого и Моора отражают момент, когда цвет становится политическим знаком, лозунгом, знаком принадлежности, эмоциональным сгущением социального конфликта. Художники используют красный как прямой инструмент трансформации зрительского восприятия: он должен воздействовать, мобилизовать, убеждать.

Однако по мере формирования устойчивой советской системы красный утрачивает свою революционную новизну. В середине века он переходит в область личного опыта. Художники обращают его символическую силу внутрь — к теме памяти, эмоций, человеческой боли. Теперь красный — это не лозунг, а чувство. В работах Малявина, Крюкова, Штейнберга, Ткачёва и Ульянова он становится выражением трагедии, тревоги, страсти, движения жизни. Цвет перестаёт быть универсальным знаком и становится индивидуальным переживанием, инструментом субъективного художественного высказывания.

К концу XX века красный приобретает новую функцию — становится средством критической рефлексии. В искусстве соц-арта и концептуальных практик он предстает не как эмоциональный жест, а как след эпохи, культурный код, требующий переосмысления. Работы Кабакова, Булатова, Комара и Меламида раскрывают красный цвет как символ памяти о большой государственной утопии, знак её давления, усталости и ироничного разоблачения. Художники анализируют не сам цвет, а его историческую нагрузку — то, как он был использован идеологией и как продолжает существовать в культурном бессознательном.

Таким образом, трансформация красного цвета в русском искусстве XX века проходит несколько стадий: от революционного символа к личному переживанию и далее — к объекту критического анализа. Визуальное исследование показывает, что красный цвет в российской художественной традиции — это не константа, а гибкий индикатор эпохи. Он меняет свою роль, значение и эмоциональность вместе с обществом, постоянно открывая новые способы говорить о силе, боли, памяти и свободе.

Период 1910–1930-х годов в России представляет собой один из самых динамичных этапов новейшей истории, в котором политические трансформации напрямую определяли логику художественного развития. Именно в этих условиях сформировались важнейшие направления русского авангарда, а затем произошла их резкая смена официальной культурной политики.

Начало 1910-х — время острого социального и политического кризиса. Российская империя вступает в эпоху нестабильности: усиливаются революционные настроения, недовольство монархией, социальная поляризация. Первая мировая война усугубляет ситуацию: экономический спад, голод, массовые потери становятся частью повседневности.

В этих условиях возникает стремление художников разорвать связь с устаревшими культурными формами и найти новый язык, способный выразить состояние переломного времени.

За 1917 год власть меняется дважды: - февральская революция: падение монархии и возникновение Временного правительства - октябрьская революция: приход к власти большевиков

В это время начинается гражданская война между «красными» и «белыми». А большевики объявляют курс на создание новой культуры нового государства. Искусство перестаёт быть музейным и становится оружием пропаганды и преобразования общества. В этот период художники оказываются не просто наблюдателями, но активными участниками строительства нового мира. Авангард становится инструментом социальной модернизации.

Каземир Малевич, «Красный квадрат» (1915 г.)

Картина Каземира Малевича «Красный квадрат» написанная в 1915, всего за 2 года до революции 1917, в одной из интерпретаций может визуализировать социальные перемены и скорые радикальные изменения в общественном и политическом порядках. Красный цвет будто констатирует факт того, что что-то случилось. Яркий и всеобъемлющий он символизирует одновременно революцию, кровь, энергию, тревогу. А неровная форма квадрата еще больше усиливает ощущение неустойчивости и скорых перемен.

Кузьма Петров-Водкин, «Купание красного коня» (1912 г.)

Таким же предзнаменованием революции и смены строя служит конь на картине Петрова-Водкина «Купание красного коня», написанной в 1912 году. Красный цвет олицетворяет стремление и волю предреволюционной России к новому будущему. Образ динамичного коня будто передает, что назад пути нет. Он символизирует путь государства, а красный цвет визуализирует порывистость и резвость его пути, одновременно предупреждая о том, что этот путь — трудная дорога. Заполняя почти всю картину образом красного коня, перекрывая тем самым фигуры на заднем плане, Петров-Водкин еще раз напоминает о стихийной необузданной силе революции.

Роберт Фальк, «Красная мебель» (1920 г.)

Немного с другого угла на красный цвет смотрит Роберт Фальк в картине «Красная мебель», 1920 года. В отличие от предыдущих произведений, где красный является пророческим символом, здесь этот цвет становится воплощением души человека. Красный цвет создаёт трагическое напряжение, связанное с событиями гражданской войны. За счёт темпераментной манеры письма рождается ощущение тревоги, а яркое красное пятно, сформированное с помощью кучковатой композиции мебели, будто обволакивает зрителя чувством беспокойства.

Плакат Эль Лисицкого «Клином красным бей белых» 1920 года — один из известнейших примеров агитационного искусства. Динамичное расположение геометрических фигур и цветовое решение вместе с текстом создаёт понятный нарратив: красный цвет — это буквально олицетворение большевиков. Треугольная форма подчёркивает стремительность их наступления, а красный — решительность. В этом произведении цвет является не символом, а вполне прямолинейным знаком.

Дмитрий Моор, «Красный подарок белому пану» и «Будь на страже» (1920 г.)

Ещё одним примером революционного искусства являются политические плакаты Дмитрия Моор. «Красный подарок белому пану» и «Будь на страже» 1920 года — агитационные работы художника. Выразительные изображения с броскими текстами дополняются ярко красным цветом, чтобы привлечь как можно больше людей. Как и в плакатах Лисицкого, красный — это опознавательный знак того, что перед зрителями большевики или просто сторонники нового политического режима. Особенно умело Моор усиливает эффект от композиции, используя контрастные цвета: красный на зеленом и красный на черном.

Из политического лозунга красный цвет превращается личную историю каждого художника. Он трансформируется в знак страсти, боли, тревоги, личной борьбы художника с советской реальностью. Импульсивные мазки, локальные вспышки красного, его вторжение в бытовые предметы — всё это формирует язык индивидуального, часто болезненно честного искусства, противопоставленного миру идеологического искусства.

Филлип Малявин, «Вихрь» (1906 г.)

«Вихрь» Филлипа Малявина производит по истине ошеломляющее впечатление. В лихом танце бушует пёстрая цветовая палитра, создавая будоражащий колорит. Взгляд тотчас выхватывает из этого хаоса развевающиеся алые сарафаны. А их красный цвет буквально кричит о празднике молодости и юности души. Размашистые, энергичные мазки лишь усиливают натиск этого цвета, который, вырываясь за пределы форм, становится символом самой стихии народной жизни — неудержимой, страстной и ослепительно яркой.

Александр Крюков, «Война» (1964 г.)

В то время как красный цвет в полотне Александра Крюкова «Война» создаёт совершенно противоположный антураж. Тема войны сильно откликалась художнику, вызывая глубоко личные и пронзительные переживания. Глубокий, почти багровый тон становится символом незаживающей раны памяти и напоминает об ужасах войны, о многочисленных жертвах и непоправимых последствиях. Крюков не просто заливает фон красным цветом, а он создаёт густую, стекающую фактуру, подобную подтёкам засохшей крови, что делает восприятие картины не просто эмоциональным, а физически ощутимым и болезненным.

Эдуард Штейнберг, «Черный крест. Январь–Февраль» (1989 г.)

Картина Эдуарда Штейнберга «Черный крест. Январь–Февраль» 1989 года — это глубокая рефлексия на тему фундаментальных основ мироздания. Художник использует цвет как основной инструмент для высказывания, где даже небольшое пятно несёт огромную смысловую нагрузку. Глубокий, багрово-красный цвет неба, контрастируя с аскетизмом композиции, вызывает у зрителя смутную тревогу и ощущение надвигающейся трагедии. Эта намеренно скупая, но эмоционально насыщенная деталь создаёт мощное напряжение, обращая мысль к вечным темам смерти и памяти.

Сергей Ткачев, «Ветреный день» (1957 г.)

Не всегда красный цвет является олицетворением тревоги и предвестием опасности. В полотне Сергея Ткачёва «Ветреный день» 1957 года он обретает совершенно иное, жизнеутверждающее звучание. Стремясь передать лёгкость и лиричность мгновения, художник изображает алый развивающийся сарафан. Размашистые, летящие мазки буквально сливаются с порывом ветра, и красный цвет здесь — не вызов, а воплощение юности, безудержной свободы и радости бытия. Он не диссонирует с природой, а, напротив, вливается в общую гармонию светлого летнего пейзажа, становясь его эмоциональным и композиционным центром, притягивающим взгляд.

Николай Ульянов, «Кентавресса и Вакхант» (1920-1930-е гг.)

Красный цвет в искусстве часто выполняет роль универсального символа любви и страсти. Эта традиция находит своё отражение в эскизе Николая Ульянова «Кентавресса и Вакханкт», где фигуры мифологических существ изображены на красном акварельном фоне. Алый цвет задаёт тон всему наброску, передавая радостное настроение. Красный цвет также визуально подчёркивает связь между героями, намекая на их романтические отношения.

В 1970–1990-е годы красный цвет в русском искусстве радикально меняет смысл. Если для авангардистов он был знаком энергии нового мира, а для ранних советских художников — символом революции и силы, то в искусстве соц-арта он превращается в знак памяти, иронии и усталой утопии. Художники этого периода работают не с самим красным как эстетическим феноменом, а с его идеологической историей, с его «второй жизнью» в массовой культуре СССР.

Красный здесь — фантом, след огромной государственной машины, оставшийся на плакатах, стендах, транспарантах, школьных линейках.

Александр Кабаков, «Красный вагон» (1991 г.)

«Красный вагон» Кабакова предстаёт сложной метафорой советской эпохи — её утопических устремлений и последующего исторического распада.

Александр Кабаков, «Красный вагон» (1991 г.)

Трёхчастная структура инсталляции выстраивает визуальную хронологию: конструктивистская «лестница в небо» олицетворяет утопический порыв, неподвижный вагон без колёс становится символом застывшей в развитии системы, а груда мусора — красноречивый финал этого пути. Приглушённый красный цвет, утративший революционный пафос, служит напоминанием о поблёкших идеалах и угасших надеждах. Сквозь эту композицию проступает горькая ирония художника, с грустью взирающего на разрыв между утопическими грёзами советского человека и их материальным воплощением в истории.

Эрик Булатов, «Слава КПСС» (1975 г.)

Эрик Булатов в своей работе «СЛАВА КПСС» 1975 года предлагает критическую визуальную деконструкцию советского прошлого. Монументальная надпись затмевает все небо, превращаясь в непреодолимый барьер между зрителем и пространством свободы. Красный цвет — визуализация большевистской идеологии, которая как и текст на картине, может затмить настоящую жизнь. Эрик Булатов, как и Кабаков, иронизирует над прошлым, создавая напряженный диалог между советскими лозунгами и непреходящей ценностью свободы.

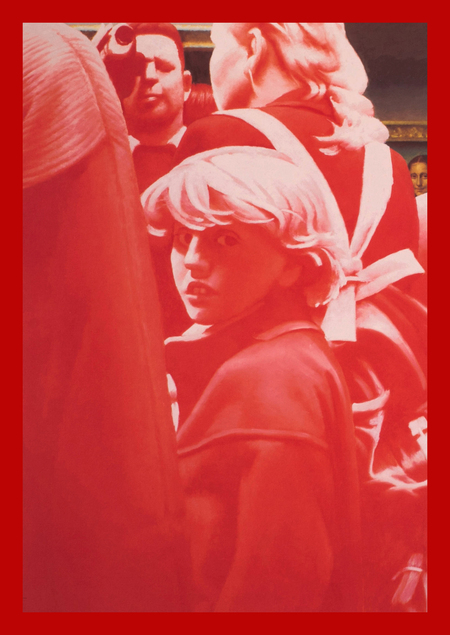

Эрик Булатов, «Горизонт» (1971–1972 г.)

В работе «Горизонт» Эрик Булатов продолжает анализ советского опыта. На полотне изображена группа молодых людей, направляющихся к морю. Однако их путь преграждает алая полоса, перекрывающая горизонт. Этот мощный визуальный образ раскрывает, как социалистическая идеология ограничивала перспективы целого поколения. Красный цвет здесь вновь выполняет роль политического символа, олицетворяя систему, которая не просто направляла, а физически закрывала будущее.

В контексте иронического переосмысления социалистической идеологии особое место занимают Комар и Меламид. Эти художники первыми допустили открытую иронию над советской властью в искусстве, создав направление соц-арта — острую реакцию на распространение пропаганды.

Их метод заключался в деконструкции природы соцреализма через сатирическое повторение его клише. Ярким примером служит работа «Двойной автопортрет», где художники помещают собственные изображения на место вождей. Этот жест, усиленный красным фоном — узнаваемым атрибутом большевистской иконографии, — ставит под сомнение саму природу статуса и авторитета в советской системе.

Трансформация красного цвета в русском искусстве XX века отражает сложный путь страны — от революционных потрясений к личным переживаниям и далее к ироничному переосмыслению собственного прошлого. На протяжении столетия красный цвет многократно менял свою функцию: он был символом идеологического порыва, эмоциональным знаком внутренней драмы и инструментом критики советского опыта. Художники каждого периода вкладывали в него собственные смыслы, превращая красный в зеркало эпохи. Именно способность цвета менять своё содержание, сохраняя выразительную силу, делает его одним из ключевых визуальных маркеров русской художественной культуры XX века.