Семейный портрет: визуальные коды домашней фотографии в России.

Семейный портрет эпохи модерна: визуальные коды домашней фотографии в России.

Рубрикатор

1. Концепция 2. Что такое модерн как направление? 3. Краткий экскурс в историю фотографии 4. История семейного фотопортрета 5. В чем заключается особенность семейной фотографии в России? 6. Какие визуальные коды считываются в домашней фотографии в России? 7. Заключение

Концепция

Стремление человека сохранить впечатления о быстротекущей жизни и запечатлеть самые мимолётные мгновения стало основой появления особого искусства — фотографии. На протяжении веков люди искали способы передать увиденное как можно точнее, поэтому история фотографии развивалась параллельно с человеческой культурой, постепенно переходя от простейших изображений на камне к современным цифровым технологиям. Фотография — это язык, которым человек выражает эмоции без слов. Один кадр способен вызвать глубокое чувство, тронуть до слёз или, наоборот, заставить смеяться от искренней радости. С помощью фотографии можно рассказать историю отдельного человека, семьи, рода или целого поколения. Снимок хранит в себе ту секунду, когда была нажата кнопка затвора, и эта сохранённая доля секунды остаётся с нами навсегда, становясь частью личной и коллективной памяти. Современные технологии сделали фотографию доступной каждому, открыв возможность свободного творческого самовыражения. Стоит лишь взять в руки камеру или телефон, и мир вокруг начинает раскрывать новые черты: в лицах детей проявляется искренняя чистота, в глазах пожилых людей — спокойная мудрость, в природе — гармония красок и форм. Человек неизбежно стремится превращать такие наблюдения в визуальные образы, ощущая себя создателем, художником, фиксирующим красоту окружающего мира. Однако, несмотря на широкое использование фотографий, длительное время они не становились самостоятельным объектом научного внимания. Снимки служили иллюстрациями, дополнением к текстам, доказательством определённых фактов, но редко рассматривались как самостоятельный культурный феномен. Лишь в XX веке начала формироваться традиция анализа структуры фотоизображений, особенностей их восприятия и роли в формировании визуального опыта человека. Зарубежные идеи легли в основу отечественных исследований конца XX — начала XXI века, что позволило взглянуть на фотографию как на значимый элемент культуры.

Особое место в этом направлении занимает семейная фотография. Выбор семейного фотопортрета в качестве предмета исследования обусловлен тем, что он служит визуальным свидетельством, зафиксированным для сохранения важных моментов семейной жизни. Такой снимок позволяет увидеть не только внешние черты людей, но и то, как они хотят предстать перед другими: способы самопрезентации, представления о собственной роли, ценности, модели поведения, идеалы и ожидания. Семейная фотография создаёт особую социально-культурную реальность. Люди, позирующие перед камерой, consciously формируют свой образ, продумывают детали и как бы останавливают мгновение, создавая визуальный документ собственной идентичности. За снимками скрывается повседневная жизнь семьи, её стиль мышления, привычки, отношения и символические представления о благополучии. Выбор поз, жестов, одежды, интерьера и самой атмосферы кадра подчёркивает важные смыслы: единство, достаток, стабильность, уважение к традициям. В прошлом семейным фотографиям уделяли недостаточно внимания: они рассматривались вскользь, лишь как часть общего визуального наследия. Однако в современных гуманитарных практиках семейный фотопортрет становится ценным источником знаний о социальной памяти, идентичности и культурных моделях, которые формируют представление человека о себе и своей семье.

Фотография из серии «24 часа из жизни Филипповых», А. Шайхет, М. Альперт, С. Тулес. «Витя — младший сын Филипповых в детском саду за рисованием» (1931 год).

Мы в своей работе объектом исследований выбрали семейный портрет эпохи модерна и пострались выявить закономерности развития фотографии в конце XIX- начале XX веков. Необходимо отметить, что в настоящее время не существует обобщающих исследований на эту тему. Данная работа это, конечно, не глубокое исследование семейных (домашних) фотографий, а только попытка исследовать небольшой пласт того фотоматериала, который накопился за время существования фотографии. В данной связи мы выбрали период эпохи модерна в семейном портрете в России. Хотя попутно были затронуты и работы зарубежных фотографов и фотохудожников.

Что такое модерн как направление?

Модерн (фр. modern — новый) — художественный стиль в искусстве, который возник на излете XIX века и царил вплоть до начала Первой Мировой войны. Его характерные черты — декоративность, плавность линий и округлость форм, их гибкость и текучесть. Также в модерне вы найдете обилие орнаментов и украшений, внимание к растительным, природным мотивам, а фигуры будут плоскими, как на плакатах и витражах. В искусстве модерна, как и в символизме, особое место занимают образы, построенные на фантазии и аллегории. Женские фигуры — даже если на полотне изображена конкретная модель — нередко предстоят в виде богинь или мифологических существ, а происходящее на картине напоминает тщательно выстроенную театральную сцену, замершую в момент своего пика. Сюжеты опираются на легенды, таинственные предания, романтические и мистические мотивы. При этом значимость приобретают даже самые мелкие элементы: например, орнамент из распускающихся бутонов может выступать знаком зарождения новой жизни.

«Ева», Эжен Грассе

Говоря о модерне, невольно вспоминается остроумная реплика Верочки из фильма «Служебный роман»: «Видите эту, вся в безвкусных розочках?» Образ, который обычно ассоциируется с этим стилем — загадочная красавица в лёгком, плавном платье, окружённая переплетениями веток, цветов и узоров, напоминающих древние кельтские или греческие мотивы, а также элементы эпох Ренессанса и готики, иногда с оттенками японской или египетской культуры. Наверняка в памяти сразу всплывают работы таких мастеров, как Альфонс Муха и Густав Климт — и это неудивительно, ведь именно их творчество часто служит образцом для понимания эстетики модерна.

«Философия», «Медицина», «Юриспруденция», ныне утраченные университетские картины Климта, созданные для украшения зала Венского университета.

Особенность модерна заключается в его охвате самых разных видов искусства — от живописи и декоративно-прикладного творчества до архитектуры. Представьте себе лампы с зелёными абажурами, опирающиеся на изящные фигуры женщин в туниках, украшения, в которых среди узоров прячется Синяя Птица, стулья с изогнутыми спинками, а на фасадах зданий — лица, вплетённые в плавные орнаментальные мотивы. Модерн во многом создавался как тщательно продуманное направление, цель которого — сделать искусство более прекрасным, чем окружающая действительность. При этом он стремился изменить повседневность, задав новые стандарты: вместо хаотичного смешения стилей для растущего среднего класса и массового потребителя появлялся единый, гармоничный стиль, вдохновлённый природой и её формами.

Модерн охватил практически одновременно разные страны, называясь по-разному и представляя ярких творцов: «сецессион» (Secessionsstil Австрия, Густав Климт), «тиффани» (США, Л. К. Тиффани — да-да, тот самый творец узорно-«витражных» абажуров), «ар-нуво» (art nouveau, Франция, Эктор Гимар), «Югендстиль» (Jugendstil Германия, по названию журнала 1896 г. р., Франц фон Штук) «модерн стайл» (modern style Англия, Одри Бердслей), «стиль либерти» (Италия), «модернизмо» (Испания, Антонио Гауди), «Nieuwe Kunst» (Нидерланды) и даже… «еловый стиль» (style sapin, Швейцария, Фердинанд Ходлер).

В России модерн стал первым по-настоящему «буржуазным» стилем, вобравшим в себя элементы от Ренессанса до классицизма, приправленных символизмом и глубоким восхищением природой — тем, что особенно близко русскому духу. Художники-эстеты из объединения «Мир искусства» — Бенуа, Сомов, Серебрякова, Бакст, а также мастера, создававшие сказочные образы, такие как Васнецов и Билибин, мистический Врубель, известный портретист Серов и пейзажист Левитан — все они формировали многогранное лицо русского модерна.

Краткий экскурс в историю фотографии

В первые годы своего существования, вплоть до конца XIX века, фотография не воспринималась как самостоятельное искусство и чаще служила вспомогательным инструментом. Её использовали для записи образцов в ботанике или для создания точных изображений городских пейзажей, которые художники могли использовать как основу для своих работ и совершенствования техники рисования. Для большинства же фотография оставалась развлекательным занятием для узкого круга энтузиастов. В то время искусством признавались только произведения, созданные вручную, тогда как результаты, полученные с помощью физических и химических процессов, воспринимались иначе. Несмотря на талант многих первопроходцев фотографии, критики оставались непреклонны в своём скептицизме

120 лет назад, в 1897 году, американский фотограф, галерист и меценат Альфред Стиглиц отмечал: «Для создания удачного снимка с ручной камерой необходимо внимательно выбрать объект, не отвлекаясь на прохожих, а затем тщательно продумать композицию и освещение. После этого нужно наблюдать за окружающей обстановкой и дождаться того момента, когда всё в кадре будет находиться в гармонии и приятно для глаза. Часто на это уходит несколько часов терпеливого ожидания. Моя фотография „Пятая авеню зимой“ стала итогом трёхчасового пребывания на холодном, пронизывающем ветру в ожидании именно того момента». Многие мастера фотографии обладали уникальным умением замечать те мгновения, когда привычный мир раскрывается в новом, непривычном облике. Стиглиц стремился запечатлеть в своих снимках ту скрытую внутреннюю гармонию, которая существует в реальности, но становится доступной лишь тем, кто умеет терпеливо и внимательно смотреть на окружающее.

Фотография «Пятая авеню зимой», Альфред Стиглиц, 1893 г.

В 1898 году в Мюнхене состоялось мероприятие под названием «Сецессион», на котором были представлены работы таких известных художников, как Эдвард Мунк и Анри Тулуз-Лотрек. Также на выставке были представлены фотографии, сделанные группой фотографов. Артур Стиглиц, один из основателей этой группы, был вдохновлён идеями, представленными на выставке, и назвал свою группу «Фото Сецессион». В то же время в Великобритании существовала группа под названием «Линкд Ринг». В 1899 году один из критиков выразил своё мнение о фотографии: «В Мюнхене, в центре искусств Германии, „сецессионисты“, художники, которые, как следует из названия, отказались от старых правил и традиций, признали фотографическое изображение самостоятельным произведением искусства. Это признание было заслуженно, ведь фотография — это не просто механическое воспроизведение реальности, а настоящее искусство». Таким образом, фотография получила признание в художественной среде, а фотографы стали считаться представителями нового искусства как в теории, так и на практике.

Эти мастера сформировали новое направление в европейской и американской фотографии конца XIX — начала XX века, стремившееся подчеркнуть её сходство с живописью и графикой. Они использовали мягкий фокус, специальные фильтры, обработку линз, а также различные приёмы в тёмной комнате — от тонирования до кадрирования. Даже рамы создавались вручную, чтобы подчеркнуть художественный характер снимка. Позднее это направление получило название пикториализма — от английского pictorial, что означает «живописный».

Российский пикториализм развивался параллельно европейскому и уже к концу XIX века получил международное признание. Этому способствовали работы таких мастеров, как Алексей Мазурин, Сергей Лобовиков, Василий Улитин, Мирон Шерлинг, Соломон Юдовин и другие. Однако в начале 1930-х годов направление подверглось жёсткой идеологической критике, и его достижения почти полностью исчезли из художественной практики на долгие десятилетия. Лишь в конце 1980-х — начале 1990-х годов пикториальная традиция в России была заново открыта. Во многом это стало возможным благодаря московским фотографам Г. М. Колосову и А. Н. Ерину, а также петербургским художницам Л. С. Таболиной и Е. В. Скибицкой, чьё творчество вернуло интерес к этому художественному направлению.

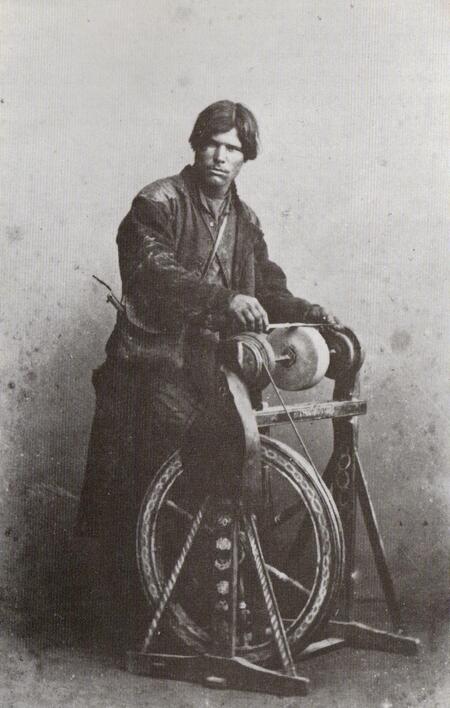

В первые годы XX века русская портретная и жанровая фотография активно развивалась благодаря целой плеяде талантливых мастеров. Среди них — К. Даутендей, В. Каррик, К. Бергамаско, К. Шапиро, М. Панов, Д. Никитин, А. Бунте, М. Ревенский, И. Хмелевский, Н. Чарушкин, А. Карелин, С. Соловьев, Н. Барщевский, А. Трапани, С. Лобинов, К. Булла, Н. Свищов-Паола, М. Наппельбаум и многие другие.

Примеры работ В. Каррика, слева — Торговец инструментом, 1878 г., справа — Точильщик ножей, 1878 г.

Примеры работ К. Булла, слева — Трамвай едет по льду Невы в Петербурге около 1900 г., справа — Сенная площадь, около 1900 г.

В их работах всё ещё ощущалось сильное влияние живописной традиции. Наиболее яркий пример — невероятная популярность в России раскрашенных фотографий, известных как «крашенки». Цвет наносили вручную кистями и специальными красками, благодаря чему снимки становились ближе к любимому публикой портретным миниатюрам.

Пример раскрашенной фотографии. Портрет девушки. Альфред-Люциан Федецкий, 1891 год, Киевская губ., г. Харьков, МАММ/МДФ.

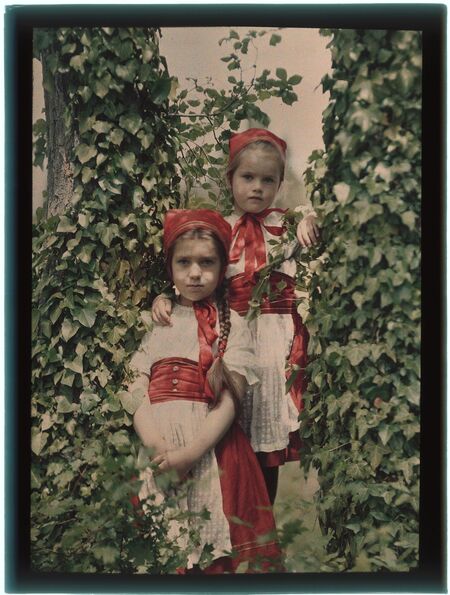

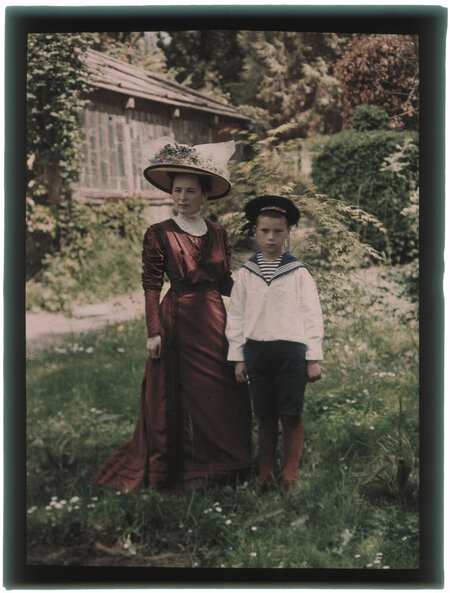

Период модерна отличался не только утончённой эстетикой, но и стремительным развитием новых технологий. Именно в это время была создана первая полноценная цветная фотография — автохром. Благодаря работам ялтинского фотографа Петра Веденисова мы можем увидеть ту далёкую эпоху в редком для неё цветном изображении, словно заглянув в прошлое без привычного чёрно-белого фильтра.

Фотографии Веденисова Петра.

Пётр Иванович происходил из обеспеченной дворянской семьи. После окончания Московской консерватории в 1888 году он перебрался в Ялту, где вскоре оказался в кругу известных деятелей культуры — Чехова, Горького, Глазунова, Шаляпина. В это же время у него возник серьёзный интерес к фотографии. Он снимал своих близких, знакомых музыкантов, уличных торговцев, домашних животных и окрестные пейзажи, превращая повседневность в выразительные образы.

Фотографии Веденисова Петра.

История семейного фотопортрета

В России первые фотоснимки появились в 1839 году — всего спустя год после официального открытия метода во Франции. Императорская семья сразу разглядела ценность новой технологии: фотографии позволяли передавать их внешний облик будущим поколениям с редкой точностью.

Среди первых мастеров, обратившихся к семейной фотографии, выделяется Сергей Левицкий. Он был близок ко многим выдающимся людям своего времени и сумел оставить их образы в своих работах — от ученых и общественных деятелей до художников и музыкантов. Левицкий также выполнял частные заказы российских императоров и представителей царской семьи, снимая их рядом с домочадцами. Благодаря его труду до нас дошли не только лица людей XIX века, но и детали их повседневной жизни и костюмов.

Портер Сергея Львовича Левицкого, сделан сыном Рафаилом Сергеевичем Левицким, 1890 г.

В ту эпоху позирование было делом обстоятельным и тщательно подготовленным, а не быстрым жестом перед объективом. К каждой съемке продумывали несколько вариантов композиции, а членов семьи размещали по заранее определённой схеме. Ретушь служила лишь для устранения технических недостатков снимка, не искажая внешность изображённых людей.

Слева — Николай II с Александрой Федоровной и дочерью Ольгой. Фотограф: С. Левицкий, справа — Николай II с супругой Александрой Федоровной и детьми, 1900-е годы.

Династия Левицких сумела сохранить для истории облик четырёх поколений российских правителей — от Николая I до Николая II. Их фотографии отличаются выдержанной, несколько строгой композицией, характерной для традиционной живописи. Интересно, что такие принципы построения кадра и сегодня остаются основой классической семейной портретной съемки.

Совсем иное настроение передаёт семейный снимок Льва Толстого, выполненный Карлом Буллой, — в нём чувствуется живая, непринуждённая атмосфера. По сути, это можно назвать почти документальной зарисовкой обеда: Лев Николаевич с густой бородой расположился справа от жены, Софьи Андреевны; вокруг за столом — родственники и гости, а на заднем плане видны слуги, занятые обслуживанием трапезы.

Лев Толстой с родными и гостями за обедом в парке. 7 июля 1908 года, фотограф: Булла Карл Карлович.

Этот снимок датируется 1908 годом — временем, когда фотография перестала быть привилегией избранных и дорогим удовольствием. Она вышла из студий и стала доступной для повседневной жизни, позволяя фиксировать обычные семейные моменты в формате репортажа. Такие перемены стали возможны благодаря техническому прогрессу. К началу XX века процесс фотографирования упростился: камеры стали более компактными, а время выдержки сократилось, что практически исключило появление размытых снимков.

Фотоаппарат «Kodak Brownie № 2»

С появлением дешёвой и простой в использовании камеры Brownie от Истмена Кодака, любительская фотография получила широкое распространение. В отличие от студийных портретов, такие снимки часто несли больше исторического и социального контекста. В начале XX века сформировалось понятие документальной фотографии — съемок, отражающих общественные перемены через судьбы людей, их семьи и окружение. И вновь технический прогресс стал движущей силой этого жанра.

Складная камера кодак Брауни номер 3, Из коллекции Черненко А.

В 1925 году на рынок вышла легендарная камера Leica — компактная и лёгкая, она позволяла снимать при естественном освещении с короткой выдержкой. Эта новинка значительно расширила возможности фотографов и сыграла ключевую роль в развитии фотожурналистики. В Советском Союзе именно в этот период репортажная семейная фотография получила особое распространение и расцвела.

Leica I, экспонируется в музее фотографии в Веве, Швейцария.

В Советском Союзе фотография служила одним из инструментов пропаганды. По негласному, но понятному всем правилу, снимки не должны были отображать действительность, а скорее идеализированный образ, к которому призывали — ценности труда, равенства всех социальных слоёв и приоритета коллектива над личностью. В этом контексте особенно интересно рассмотреть репортаж о жизни одной советской семьи, созданный Аркадием Шайхетом, Максом Альпертом и Соломоном Тулесом и опубликованный в 1931 году как в отечественной, так и в зарубежной прессе.

Из серии «24 часа из жизни Филипповых». Фотографы: А. Шайхет, М. Альперт, С. Тулес. 1931 г.

Фотографы настаивали, что в их серии нет ни одного специально разыгранного эпизода — зрителю показана настоящая жизнь такой, какой она была. Однако позднее критики возражали, утверждая, что авторы представили семью Филипповых не изолированно, а в тесной связи с окружением. На фотографиях, по их мнению, намеренно выделены детали, которые особенно ярко демонстрируют особенности советской действительности по сравнению с условиями жизни рабочих в капиталистических странах.

«Семь утра, час, когда вся семья в сборе. За утренним чаем Николай Федорович, Анна Ивановна, дочери Соня и Варя, сыновья Костя, Коля и маленький Витя».

Как бы ни трактовали этот проект, одно остаётся несомненным: «24 часа из жизни Филипповых» — уникальный для 1930-х годов опыт социологического наблюдения, запечатлевший повседневный быт простой советской семьи и не имевший прямых аналогов в той эпохе.

Фотография из советского ателье.

Когда-то семейные фотографии были роскошью, доступной только обеспеченным людям: снимки делали редко, хранили бережно, а альбомы украшали дорогими инкрустациями. С появлением массовых фотоателье съёмка стала доступна всем, и в семейных альбомах появились не только торжественные портреты, но и небольшие фотографии. По мере удешевления услуги ателье наполнились декорациями: детскими игрушками, столиками с вазами, скамейками, а также расписными задниками — от «морских» волн до садов.

Слева — дети с мамой, фото в ателье, 1930-е годы, справа — сельское фото в районном фотоателье. 1950-е годы.

В начале ХХ века среди простых горожан особенно ценился китч: фальшивые домики, пруды с лебедями и столы с угощениями. Ретушь превращала снимки в подобие поздравительных открыток, на которых часто дописывали имена или пожелания. До 1950-х годов фотографы ставили клиентов в «правильные» позы, подробно объясняя, как держать руки и куда повернуть голову. Постепенно эта традиция исчезла: в 70–80-е годы ателье упрощаются, реквизита становится меньше, и семейный портрет сводится к простой посадке родителей и детей перед камерой.

Семейное фото, Мурманск, 1930 г.

В чем заключается особенность семейной фотографии в России?

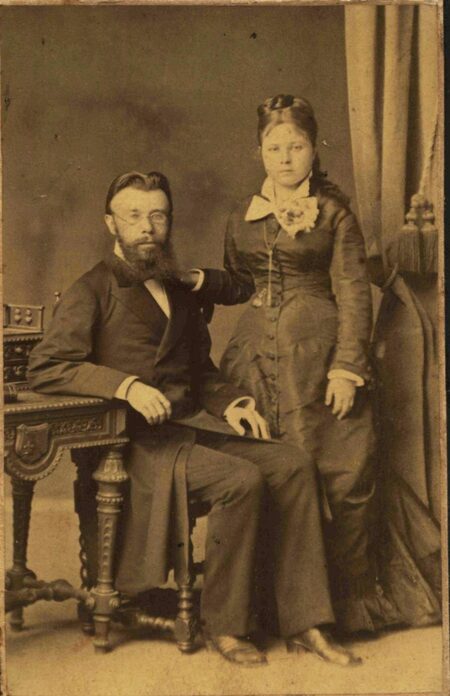

Семейные фотографии второй половины XIX — начала XX века обладают узнаваемыми визуальными особенностями. Значимыми деталями становятся количество поколений в кадре, их расположение относительно друг друга, роль главы семьи и повод для съёмки. Важную роль играет и общая атмосфера снимка, включая детали интерьера или реквизита. Этнические особенности просматриваются особенно отчётливо: детей нередко снимали в национальных костюмах, подчёркивая уважение к традициям. Иногда вся семья позировала в праздничных народных одеждах — на природе или на фоне декоративных панно.

Старинные семейные портреты часто выглядят однообразными и эмоционально сдержанными: серьёзные лица, напряжённые позы и отсутствие улыбок были нормой. Это объяснялось длительностью съёмки и общим подражанием аристократическому живописному портрету. Из-за этого рабочие семьи, снятые в «дворцовых» декорациях с колоннами, цветочными панно и роскошной мебелью, нередко производили эффект несоответствия. Гораздо естественнее на таких фотографиях выглядели представители обеспеченных слоёв — атмосфера студии была для них привычной.

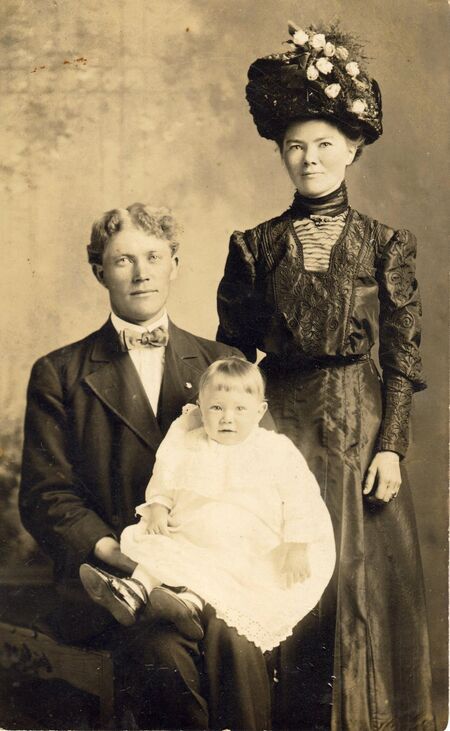

Фотографии эпохи модерна заметно отличаются от более ранних: ценились естественность, свобода в позах и живые эмоции, хотя увлечение декоративностью оставило свой след и здесь. На семейных снимках конца XIX — начала XX века встречаются самые разные сочетания родственников — пары супругов, одни дети, внуки с бабушками и дедушками, братья и сёстры, тёти с племянницами и другие варианты. Сам процесс совместной съёмки укреплял чувство семейной близости, а подписи на обороте с теплыми пожеланиями и напоминаниями «не забывай» лишь усиливали эту связь.

Интересно, что постановочная семейная фотография, воплотившая представления о семье людей второй половины XIX — начала XX в., безвозвратно уходит в прошлое и за счет этого представляет собой уникальный источник информации. Выводы, сделанные на основе анализа рассмотренных работ и семейных снимков второй, дают основание считать фотографию этнологическим и этнодемографическим источником, так как сведения, которые можно почерпнуть из этих документальных свидетельств, многообразны, значительны, а порой уникальны.

Таким образом, можно выделить ряд закономерностей. Семейные фотографии разных времен заметно различаются по манере съёмки, построению кадра и использованию реквизита. Эти отличия формировались под влиянием исторических условий, технического прогресса и общественных перемен. Ниже представлены основные особенности, характерные для трёх периодов: для XIX века, первой половины XX столетия (до 1945 года) и второй половины XX века (после 1945 года).

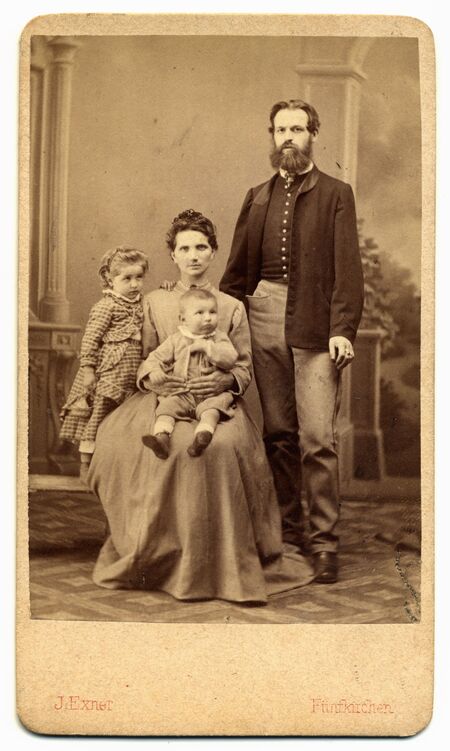

XIX век. Для этого периода характерны тщательно поставленные студийные снимки, где фотограф контролировал каждый элемент — от поз и взглядов до расположения предметов и выбора фона.

Примеры семейной фотографии XIX века.

Основные особенности: - Лица выглядят серьёзными, позы — напряжёнными и малоподвижными. - В центре кадра обычно находится главный член семьи или супружеская пара. - Дети размещаются вокруг взрослых, подчёркивая семейную иерархию. - Фон представлял собой декорации фотосалона: условные интерьеры, «живописные» панно или имитации кабинетов и пейзажей. - В композицию нередко включались предметы — книги, ноты, музыкальные инструменты, которые могли служить как акцентом, так и элементом окружающей обстановки.

Примеры семейной фотографии XIX века.

XX век (до 1945 года). Для этого периода характерны крупные групповые семейные фотографии. Часто такие съёмки проводили на улице — большие семьи просто не умещались в тесных интерьерах домов или фотостудий.

Слева — советский офицер с женой и сыном, до 1941 г., справа — Комиссаров Степан Николаевич с семьей.

Основные особенности: - Композиция строилась по возрастной лестнице: в центре — старшее поколение, рядом молодые супруги, окружённые детьми. - Малыши обычно стояли, нередко в школьной форме, стараясь выглядеть максимально серьёзно. - Родственников «второй линии» — дядей, тётей, кузенов — ставили позади основной группы, подчёркивая их более отдалённое положение в семейной структуре.

Слева — пример семейных фотопортретов XX века (до 1945), справа — Афанасий Лапшов с женой Эрерой и сыном Владимиром.

XX век (после 1945 года). В послевоенное время семейная фотография становится более свободной и разнообразной благодаря массовому распространению фотоаппаратуры. Основные особенности: - Снимки приобретают естественность: даже в студиях стремятся передать живые эмоции и непринуждённость. - Распространяются «домашние» репортажные кадры — фотограф фиксирует происходящее как ненавязчивый наблюдатель. На фото видны обычная одежда, бытовая обстановка и повседневные занятия семьи.

Слева — пример семейных фотопортретов XX века (после 1945), справа — Алексей Маресьев с женой Галиной и сыном Виктором. 1947.

Какие визуальные коды считываются в домашней фотографии в России?

Весь собранный материал по нашей теме позволяет сделать выводы: 1. Фотография, в том числе семейная (домашняя) играет важную роль в жизни человека по нескольким причинам: - Фиксация памяти. Фотографии сохраняют важные моменты жизни и позволяют снова пережить прошлое, возвращая эмоции и события, которые могли бы забыться. - Способ творческого выражения. Съемка помогает передать свои чувства, взгляды и интересы, а для многих становится особой формой самореализации. - Инструмент общения. Снимки дают возможность быстро делиться переживаниями и новостями, поддерживать связь и укреплять эмоциональный контакт даже на расстоянии.

Николай Шабунин, семья ненцев из альбома «Путешествие на Север», 1906 год.

- Связь поколений. Фотографии помогают увидеть лица предков, представить их быт и привычки, а также сохранять и передавать семейные традиции. - Воздействие на общество. Снимки способны вызывать сильные эмоции, привлекать внимание к социальным проблемам и становиться толчком к общественным изменениям. - Роль в медиа и рекламе. Фотография остаётся важным инструментом для передачи информации: яркие визуальные образы привлекают внимание, помогают лучше понять материал и мотивируют к действию.

Тантамареска. Молодые харьковчане, сидящие в лодке. Овчинников М., Харьков, 1900 г. Из коллекции Людмилы Стариловой.

2. Фотография как вид искусства играет важную роль в формировании культурной идентичности и осмыслении исторического контекста. Например: - Фотография как культурная память. Снимки сохраняют события и детали, которые со временем могли бы исчезнуть, становясь ценным материалом для изучения прошлого. - Средство визуального общения. Через композицию, цвет и выбранный момент фотограф передаёт своё мировосприятие и культурные смыслы. - Формирование национального образа. Фотографии природы, архитектуры и традиционных костюмов нередко превращаются в узнаваемые символы страны.

Чиновник и его родственники (?). Неизвестный автор, Санкт-Петербург, 1912 г. Из коллекции Людмилы Стариловой.

Генеральный директор НЦ «Россия» Наталья Виртуозова отметила: «Визуальный код — это не просто красивая картинка. Это совокупность смыслов, ориентиров, это язык, на котором говорит страна „… “ Это не только про стиль — это про суть. Визуальный код — часть национальной безопасности, особенно в мире, который стремительно меняется. „… “ Нам необходимо сохранить самобытность и уверенно, без страха, говорить на своем культурном языке — с собой и с миром». И в данной связи, полагаем, что немалую роль в формировании визуального кода семьи и всей страны играет фотография, которую необходимо продолжать изучать, потому что фотография сама по себе бесценное свидетельство процессов, которые происходят как со всем человечеством, так и с каждым человеком отдельно.

Семья крестьян или мещан. Неизвестный автор, 1910-е гг.

Заключение

Семейная фотография прошла значительную эволюцию, отражая исторические изменения и развитие технологий. В XIX веке снимки были строго постановочными, с серьезными лицами и тщательно продуманной композицией, что соответствовало традициям аристократического портрета. Атрибутика и антураж подчеркивали статус и семейные ценности. В начале XX века фотографии стали более массовыми, съемки выходили за пределы студий, появлялись уличные групповые портреты. При этом сохранялась иерархия поколений и некоторая формальность, но начали проявляться элементы естественности. После 1945 года с появлением доступных камер семейная фотография стала более живой и разнообразной. Возросла популярность репортажных снимков, фиксирующих повседневную жизнь, с её спонтанными эмоциями и непринужденными позами. Это отражало перемены в обществе и изменившиеся взгляды на семейные отношения. Фотография продолжает сохранять семейные традиции и память, помогая людям осознавать свою идентичность и связь с прошлым. Она служит не только личным архивом, но и важным культурным и историческим источником. Таким образом, семейная фотография — это мощный визуальный инструмент, который не только документирует жизнь семьи, но и отражает социальные и культурные трансформации общества, заслуживающий дальнейшего изучения.

Михалкович В. Фотография: обретение речи // Фотография: Проблемы поэтики. М., 2011. С. 126.

Семейная фотография второй половины XIX — начала XX века в России: опыт этнологического исследования. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.dissercat.com/content/semeinaya-fotografiya-vtoroi-poloviny-xix-nachala-xx-veka-v-rossii-opyt-etnologicheskogo-i-i (дата обращения: 21.11.2025).

Art Nouveau // Artchive. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://artchive.ru/encyclopedia/20~Art_Nouveau (дата обращения: 21.11.2025).

Произведение «Внимание! Сейчас отсюда вылетит птичка» // Proza.ru. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://proza.ru/2017/12/13/1640 (дата обращения: 21.11.2025).

История семейных снимков с XIX века до эпохи СССР // mk.ru. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://spb.mk.ru/articles/2015/12/18/istoriya-semeynykh-snimkov-s-xix-veka-do-epokhi-sssr.html (дата обращения: 21.11.2025).

Визуальные коды // Tenchat.ru. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://tenchat.ru/media/3606024-a-vy-verite-v-vizualnyye-kody (дата обращения: 21.11.2025).

Винтажная семейная фотография начала XX века // Photar.ru. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://photar.ru/vintazhnaya-semejnaya-fotografiya-nachala-xx-veka/ (дата обращения: 21.11.2025).

Семейный портрет // Русский музей. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://rusmuseumvrm.ru/reference/classifier/keyword/portreti_semeyniy_portret.php?show=asc&p=0&page=4&ps=20 (дата обращения: 21.11.2025).

MultiFoto.ru. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://multifoto.ru (дата обращения: 21.11.2025).

Dzen.ru. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://dzen.ru (дата обращения: 21.11.2025).

Moluch.ru. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://moluch.ru (дата обращения: 21.11.2025).

Kartaslov.ru. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://kartaslov.ru (дата обращения: 21.11.2025).