Портрет в работах ленинградских неофициальных художников 1980-х годов

Концепция

Выбор темы связан с тем, что ленинградский андеграунд 1980-х годов оказывается одной из самых концентрированных точек столкновения частного и коллективного, официального и альтернативного образа человека. Портрет в неофициальном искусстве этого времени не ограничивается задачей «узнавания» модели: он фиксирует состояние среды, внутренний климат поколения, ощущение жизни «между системой и свободой». Именно через лица друзей, музыкантов, художников и самих авторов формируется визуальная история Ленинграда, существующая параллельно официальному советскому канону. Исследование концентрируется именно на портретном жанре, потому что в нём максимально проявляется напряжение между индивидуальностью и типажом, между живым человеком и идеологическим образом.

Принцип отбора визуального материала основан на фокусе на фигуративных и портретных образах ленинградских неофициальных художников 1980-х годов. В исследование включаются живописные работы, графика, коллажи, фотодокументация перформансов и выставок, в которых присутствует тема лица, фигуры, автопортрета или символически замещённого образа человека. Предпочтение отдаётся тем произведениям, где явно проявляются ключевые стратегии эпохи: экспрессионистская деформация, примитивистская условность, постмодернистская ирония, перформативность и мифологизация образа. Важно не только «узнаваемое лицо», но и то, как художник работает с позой, цветом, маской, атрибутами, включённостью персонажа в среду рок-клуба, квартиры, неофициальной выставки.

Рубрикация исследования выстроена по принципу постепенного сужения от общего контекста к специфическим визуальным стратегиям. После вводного раздела, в котором формулируются тема и задачи, портрет помещается в контекст ленинградского андеграунда 1980-х годов: подчеркивается альтернативность этой среды по отношению к официальной культуре и её коллективный характер. Далее отдельные блоки посвящены ключевым способам работы с портретом: экспрессионизму и примитивизму как языку внутренней правды и отказа от академической «правильности»; постмодернистской иронии и эклектике, когда портрет превращается в маску, цитату, игру с массовой культурой; перформативности портрета, выходящего за рамки холста и реализующегося в действиях, жестах, фотоперформансах; влиянию рок-культуры, задающей ритм, энергетику и новые героические фигуры; символике и мифологизму, через которые человеческий образ обрастает знаками и становится частью альтернативного мифа о поколении. Заключение суммирует наблюдения и возвращает исследование к ключевому вопросу.

Текстовые источники подбираются по принципу сочетания историко-искусствоведческого и культурного ракурсов. Используются работы Е. Андреевой, посвящённые современному искусству Петербурга, нонконформизму и постмодернизму, а также каталоги и исследования, описывающие ленинградский андеграунд и его связь с рок-сценой. Тексты выполняют вспомогательную функцию: они помогают очертить исторический контекст, ввести понятия (нонконформизм, постмодернизм, перформативность), но не подменяют собой визуальный анализ. В комментариях к изображениям делается акцент не на пересказе теорий, а на наблюдении за конкретными визуальными решениями: как устроено лицо, как работает цвет, как включена фигура в пространство, какие атрибуты и жесты создают тот или иной смысл. Цитаты из источников используются минимально и только там, где важно зафиксировать формулировку или концепт, помогающий структурировать визуальный материал.

Гипотеза исследования заключается в следующем: портрет в ленинградском неофициальном искусстве 1980-х годов функционирует как инструмент самоопределения и формирования альтернативной коллективной идентичности. Художники сознательно отказываются от канона «парадного» советского портрета и выстраивают образ человека через экспрессию, иронию, перформативные жесты и мифологизацию. Взаимодействие с рок-культурой усиливает эту трансформацию: музыканты и художники взаимно создают друг друга как визуальные и звуковые образы, а портретные изображения участников сцены превращаются в символы поколения. В результате портрет перестаёт быть статичным изображением лица и становится полем, где сталкиваются частное и коллективное, телесное и символическое, реальное и сконструированное.

Рубрикатор

1. Введение 2. Портрет в контексте ленинградского художественного андеграунда 1980-х годов 3. Экспрессионизм и примитивизм в портретном жанре 4. Постмодернизм: ирония и эклектика портретного образа 5. Перформативность портрета 6. Влияние рок-культуры на портретный жанр 7. Символика и мифологизм портретного образа 8. Заключение

1. Введение

Ленинград 1980-х — особое пространство, в котором искусство и повседневность существовали на грани дозволенного. За фасадом «официальной культуры» формировался другой язык — язык иронии, внутренней свободы и визуального протеста. Художники неофициальной сцены обращались к темам, далеким от партийных лозунгов: телесность, частная жизнь, личный миф. Портрет становился не просто жанром, а способом самоопределения — способом «быть» в обществе, где индивидуальность часто считалась излишком.

Неофициальное искусство Ленинграда — это не только особая эстетика, но и форма существования в альтернативной культурной реальности. Здесь портрет превращался в документ личного опыта: друзей, участников квартирных выставок, музыкантов рок-клуба. Художники изображали не внешнее сходство, а внутренний импульс эпохи — состояние постоянного напряжения между изоляцией и свободой. Как отмечает Е. Андреева в книге «Угол несоответствия» (2012), именно в этой двойственности — «между коммуналкой и клубом» — зародилось ощущение новой современности.

Портретная практика 1980-х тяготела к смешению выразительных стратегий. Здесь встречались экспрессионистская деформация, наивная иконография, постмодернистская игра со знаками. Художники сознательно разрушали академическую «правильность» изображения, заменяя её эмоциональной открытостью и личной иронией. Это был протест не в форме лозунга, а в интонации — живописной, музыкальной, человеческой.

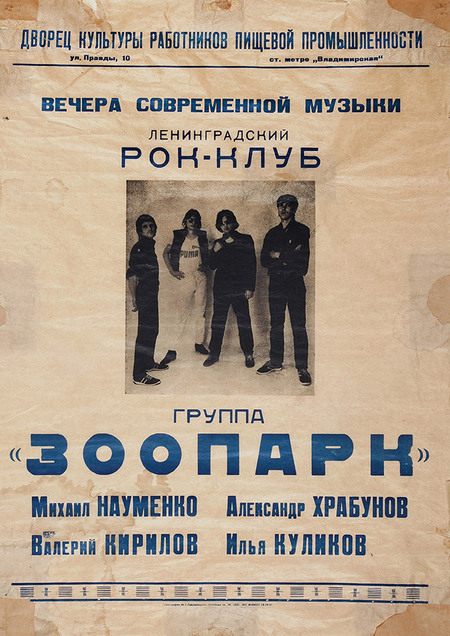

Особое место занимала связь с рок-культурой. Ленинградский рок-клуб стал площадкой не только для музыкантов, но и для художников, дизайнеров, фотографов. Взаимопроникновение этих сред сделало портреты героев андеграунда чем-то большим, чем просто изображением лица: они стали символом поколения, которое впервые осознало себя «вне системы», но не вне времени.

Таким образом, портрет в ленинградском неофициальном искусстве 1980-х можно рассматривать как форму визуального сопротивления — личный дневник эпохи, рассказанный красками, шумом, движением. Эта тема требует внимательного рассмотрения, ведь именно через лицо Другого художники пытались вернуть себе человеческое измерение в пространстве идеологии.

Цвет Ленинградского андеграунда 80-х в фотографиях Джоанны Стингрей

2. Портрет в контексте ленинградского художественного андеграунда 1980-х годов

Ленинградский андеграунд — это не только искусство, но и способ выживания. Портрет здесь становится формой дружбы, памяти и протеста. Художники изображали не столько лица, сколько атмосферу времени — в красках, жестах, иронии.

Неофициальное искусство формировало собственную инфраструктуру — мастерские, домашние галереи, рок-клубы. Здесь рождались новые образы человека и художника.

Квартирная выставка ТЭИИ, Ленинград, 1983

Человек в искусстве 1980-х это не герой и не идеал, а участник, соавтор, свидетель. Взгляд художника становится взглядом поколения.

Квартирная выставка 1970–1980-е

3. Экспрессионизм и примитивизм в портретном жанре

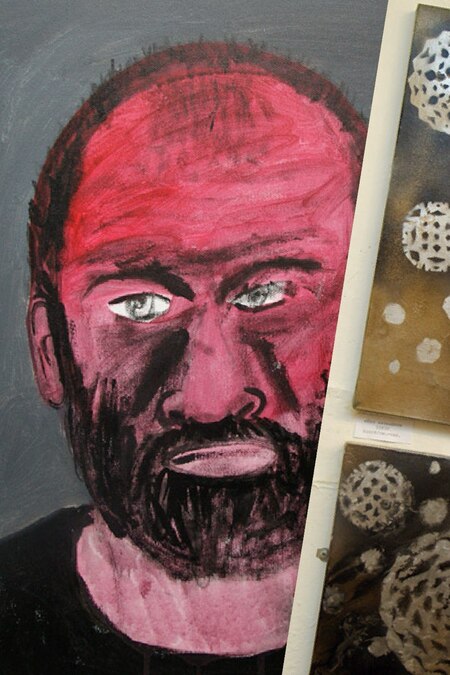

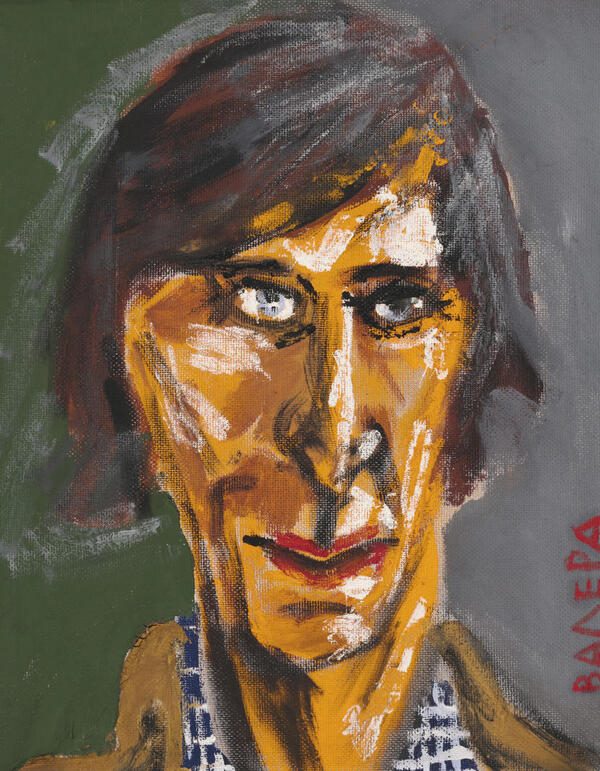

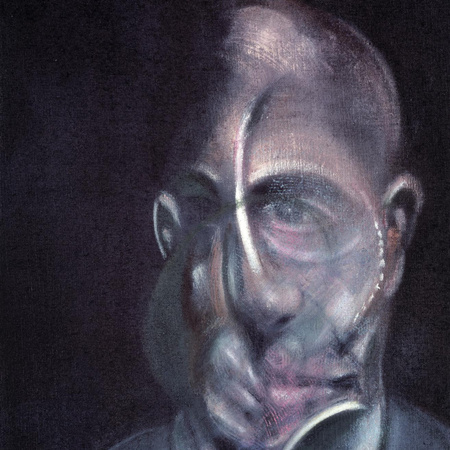

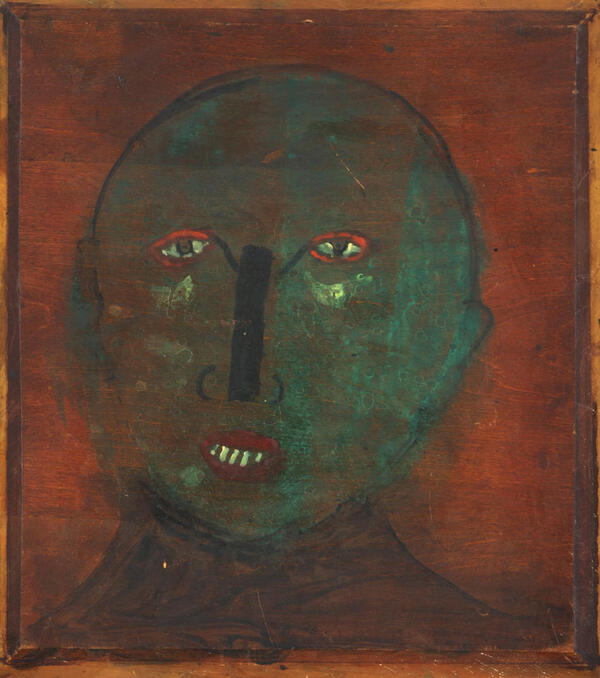

Для ленинградских художников 1980-х экспрессионизм стал языком внутренней правды. Искажённая форма, грубый мазок, откровенный цвет — всё это выражало не внешность, а состояние. Портрет перестал быть «красивым», он стал эмоциональным документом эпохи.

Грубая пластика и наивный рисунок создают эффект уязвимости. Это не лицо, а энергия человека, пойманная на холсте.

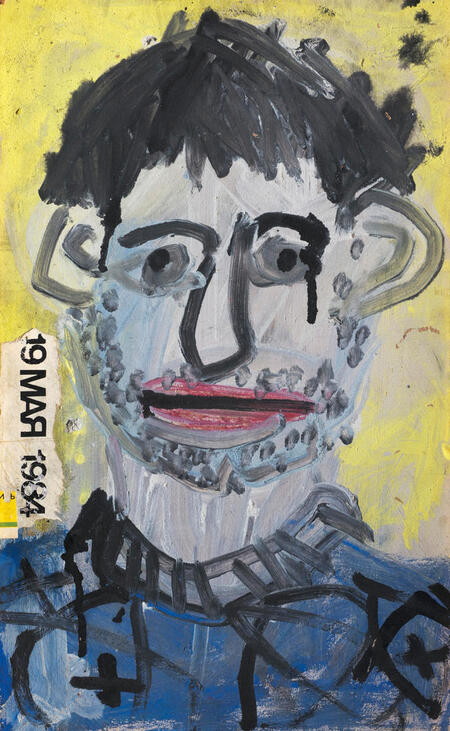

Олег Котельников. Портрет, 1983

Примитивизм в ленинградском андеграунде — не признак наивности, а выбор. Он позволял отказаться от академизма и говорить языком свободы, похожим на детский. В таких портретах — честность и непосредственность, почти дневниковая интонация.

Примитивная стилистика это способ передать ощущение спонтанности и игры. Цвет и линия работают как эмоция, а не форма.

Неофициальный круг «Новых художников»

Экспрессия и примитив — это два полюса одной идеи: возврат к живому чувству, к «нервной системе» искусства. Портреты 1980-х не стремились к сходству — они стремились к правде.

Цвет — как эмоциональный жест, форма — как след внутреннего импульса.

Портрет из коллекции ТЭИИ, 1984

4. Постмодернизм: ирония и эклектика портретного образа

Постмодернизм в ленинградском андеграунде — это не просто стиль, а настроение. Он возник в условиях, когда серьёзность советского искусства вызывала усталость, и художники начали играть с формами, смыслами и собственными образами. Портрет перестал быть отражением, он стал костюмом, который можно надеть и снять.

Ленинградский андеграунд 1980-х постмодернизм плакаты портреты Новые художники

Появляется эстетика эклектики: иконография и реклама, рок и икона, наив и коллаж соединяются в одном лице. Эта многослойность отражает саму жизнь — всё смешано, всё игра, и всё всерьёз.

Портрет ленинградские художники 1980-х ирония постмодернизм

Постмодернизм сделал портрет многослойным и непредсказуемым. Он перестал быть изображением человека — стал образом культуры, где личность живёт в иронии и цитате. Это не отказ от человечности, а попытка сохранить её в эпоху симулякров.

5. Перформативность портрета

В ленинградском искусстве 1980-х портрет выходит за пределы холста. Он становится действием, ритуалом, моментом, прожитым вместе с художником. Живопись, фотография, тело, одежда — всё превращается в инструменты самопредставления.

Художники превращают собственное тело в часть произведения. Портрет — это уже не изображение, а след: жест, поза, взгляд в камеру. Иногда — просто след краски на лице или отпечаток руки на стене.

Ленинград андеграунд перформанс 1980-е фото новые художники

Иногда портрет становится событием, где художник меняет маски, поёт, или просто молчит под светом проектора.

Владислав Мамышев-Монро перформанс

Перформативный портрет в андеграунде 1980-х — это живое высказывание. Он не фиксирует, а проживает образ. Художник становится одновременно и моделью, и актёром, и зрителем. В этом проявляется главная идея эпохи: искусство — это не то, что изображено, а то, что происходит.

1980-е: из подполья — на улицы

6. Влияние рок-культуры на портретный жанр

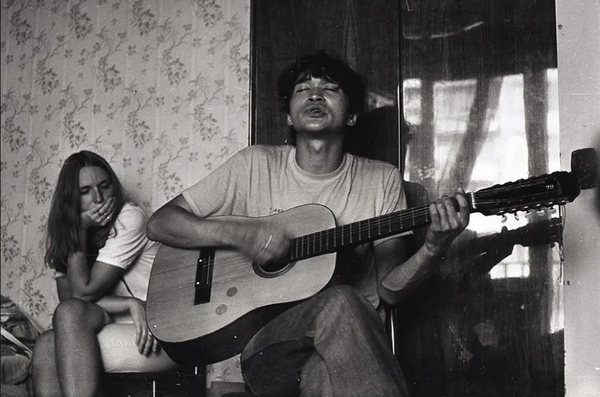

Ленинград 1980-х жил под звуки электрогитар

Рок стал не просто музыкой, он стал способом существования. Эта энергия естественно перетекла в искусство. Портреты художников того времени дышат той же интонацией: неформальной, дерзкой, свободной.

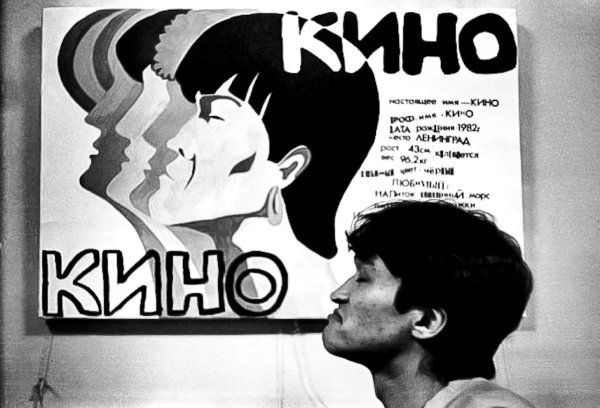

Легенды 1980-х: группа «Кино»

Художники и музыканты существовали в одном пространстве: одни писали картины, другие тексты песен, но все говорили об одном, о человеке, который ищет себя. Портрет превращается в вибрацию, в ритм, а холст почти в виниловую пластинку.

Виктор Цой 1982

Многие художники создавали обложки альбомов, сценические костюмы, афиши. Их живопись звучала, а рок становился визуальным. Всё перемешалось как если бы краска и звук делали одно и то же.

Афиши ленинградских рок концертов 1980-е и оформление альбомов группы «Кино»

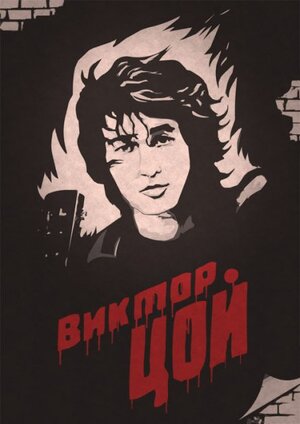

Образы музыкантов превращались в иконы. Портрет Виктора Цоя или Майка Науменко это уже не изображение, а символ поколения. Они писались с уважением, но и с легкой иронией как друзья, а не идолы.

Художники видели в музыкантах тех, кем сами хотели быть: голосами, а не свидетелями

Фотографии ленинградских рок музыкантов в мастерских художников 1980-е

Рок дал ленинградскому портрету ритм, движение и свободу. Он разрушил рамку и холст стал сценой. В этой энергии портрет перестал быть статичным образом и стал живым жестом, таким же импровизационным, как гитарный рифф.

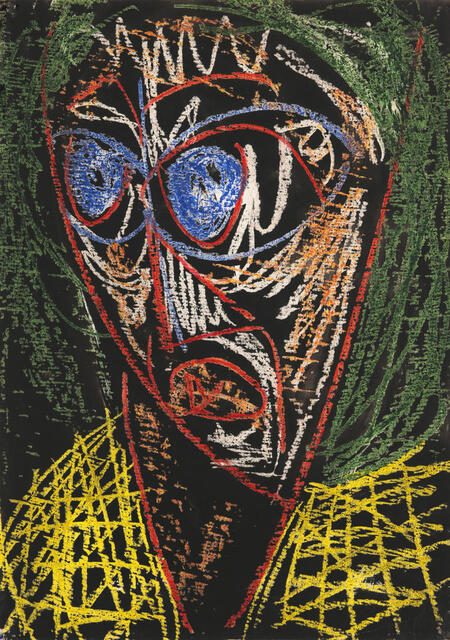

7. Символика и мифологизм портретного образа

В ленинградском андеграунде 1980-х портрет часто выходит за рамки «лица». Человек изображается не напрямую, а через знаки: предметы, животные, орнаменты, цветовые коды. Это не иллюстрация биографии, а миф о человеке придуманный, собранный, сконструированный.

Ленинградский андеграунд 1980-е символические портреты живопись

Мифологизм появляется как попытка уйти от советской «простоты» образа. Вместо героя труда полубог, клоун, святой, маска. Лицо превращается в икону, тотем, знак другой реальности, где у человека есть внутренний мир, а не только социальная роль.

Советское неофициальное искусство мифологические образы портрет

8. Заключение

В портретах ленинградских неофициальных художников 1980-х годов собирается то, что трудно зафиксировать словами: состояние города, внутренний климат среды, ощущение жизни «между строк». Портрет здесь не жанр в академическом смысле, а способ смотреть на человека в условиях, когда индивидуальность официально почти не признаётся. Через друзей, музыкантов, самих себя художники конструируют ту реальность, в которой им хочется жить.

Мы увидели несколько линий, которые особенно важны для этого визуального мира:

— экспрессионизм и примитивизм — как отказ от гладкого, «правильного» изображения в пользу нервной, честной формы;

— постмодернистская ирония — как способ говорить о травме и несвободе через игру, маску, цитату;

— перформативность — когда портрет становится действием, а не только картинкой;

— влияние рок-культуры — как источник энергии, ритма и героев нового типа;

— символика и мифологизм — как попытка вернуть глубину и сакральность человеческому образу.

Все эти стратегии показывают, что портрет в андеграунде 1980-х — это не про внешний лик, а про внутреннюю позицию.

Важно и то, что портреты этой среды почти всегда коллективны по духу. Даже когда изображён один человек, за ним чувствуется сообщество: круг друзей, рок-клуб, мастерская, квартира, где всё это происходило. Через лица и фигуры художники фиксируют не только частные судьбы, но и опыт целого поколения, живущего на стыке империи, подполья и будущей свободы.

Ленинградские новые художники групповое фото выставка 1980-е

Портрет в работах ленинградских неофициальных художников 1980-х можно читать как визуальный дневник эпохи перемен. Через экспрессию, игру, перформанс и мифологию они возвращают человеку право быть сложным, противоречивым, живым. Именно поэтому сегодня эти образы воспринимаются не как «маргинальное искусство», а как важная часть истории истории о том, как искусство училось снова смотреть на лицо другого человека и видеть в нём не функцию, а личность.

источники:

цитаты:

https://api.vladey.net/storage/artwork/9521/cover_preview_image-5ef7277e87bb8bb0b7b983ef0d122b69.jpg