Многослойность как визуальный принцип Пермского звериного стиля

Рубрикатор

- Концепция - Визуальные основания многослойности - Типы многослойных композиций - Взаимодействие фигур внутри композиции - Эволюция многослойности во времени - Заключение

Концепция

Многослойность — одна из самых заметных и уникальных особенностей Пермского звериного стиля. В отличие от привычных изображений, где фигуры существуют в едином пространстве, здесь композиция почти всегда строится по вертикали: один образ располагается над другим, и фигуры словно складываются в цельную конструкцию.

Такая структура создаёт ощущение сложного и многогранного мира.

На первый взгляд композиции могут казаться запутанными, будто состоящими из набора разрозненных элементов, однако при внимательном рассмотрении становится очевидно, что подобная организация подчиняется определённым принципам и обладает собственной визуальной логикой.

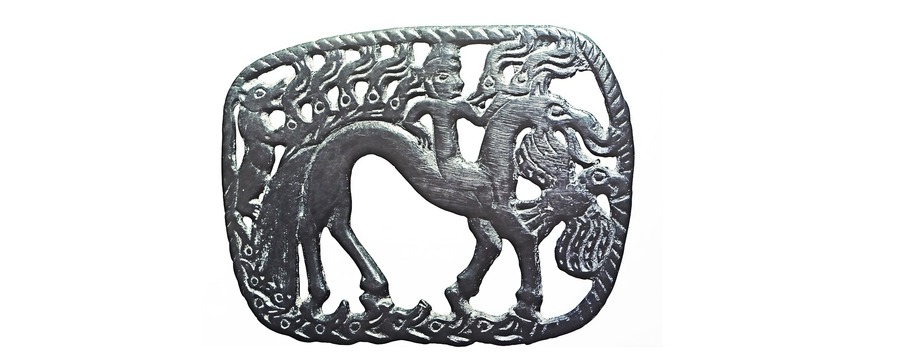

Богиня на коне-лосе, Верхнее Прикамье, V–VI вв.

В одном произведении могут одновременно присутствовать птицы, человеческие лица, хищники, маски, гибридные существа и множество мелких деталей, собранных вокруг центральной фигуры. Они различаются по форме, масштабу и степени выразительности, но при этом находятся в тесном взаимодействии. Спокойная симметрия верхнего образа сочетается с динамикой нижних животных; неподвижность центрального персонажа контрастирует с изогнутыми линиями и напряжёнными силуэтами, размещёнными сбоку.

Эти различия не нарушают целостность изображения — наоборот, именно благодаря их сочетанию возникает характерная выразительность звериного стиля.

Главная задача моего визуального исследования — понять, как устроена многослойность в Пермском зверином стиле и какие композиционные принципы обеспечивают цельность изображений, несмотря на их внешнюю сложность. Меня интересуют устойчивые способы организации фигур, закономерности расположения слоёв и те приёмы, которые позволяют объединять отдельные элементы в единую конструкцию. Для этого я планирую сопоставить артефакты разных периодов развития стиля: от ранних, где многослойность лишь намечается, до более поздних, где она проявляется наиболее полно.

Пластина с изображением двух ящеров

Для этого я планирую сопоставить артефакты разных периодов развития стиля: от ранних, где многослойность лишь намечается, до более поздних, где она проявляется наиболее полно. Такой подход поможет проследить, как менялись визуальные решения мастеров и какие признаки оказывались наиболее устойчивыми. Я выбрала эту тему потому, что многослойные композиции Пермского звериного стиля одновременно демонстрируют повторяемость и вариативность: в каждом произведении узнаётся единая логика, но её воплощение всегда имеет свои особенности. Меняются пропорции, масштаб, характер взаимодействия животных и антропоморфных фигур, но принцип вертикального соединения остаётся одним из ключевых визуальных оснований этого искусства. В исследование включены как ярко выраженные многослойные композиции, так и изображения, где этот принцип проявлен частично, поскольку даже фрагментарные примеры помогают понять общую систему. Хронологический диапазон охватывает период от конца I тысячелетия до н. э. до XII–XIII веков — время, когда Пермский звериный стиль формировался, развивался и трансформировался, сохраняя при этом характерные композиционные решения.

Визуальные основания многослойности

1. Вертикальная организация композиции

Многослойность Пермского звериного стиля основана прежде всего на вертикальном принципе построения изображения. Фигуры объединяются не в одном плоскостном поле, а последовательно укладываются друг на друга, образуя визуальную иерархию. Верхний слой обычно представляет собой наиболее обобщённый и статичный образ. Он задаёт устойчивость всей конструкции и воспринимается как её смысловой центр. Ниже располагаются более подвижные и разнообразные по форме фигуры, создающие динамику и напряжение композиции.

Трехголовая богиня с тремя орлами сверху, д. Усть-Каиб Чердынского р-на Пермского края I Крылатая богиня на пауках, пос. Курган Чердынского р-на Пермского края, VII–VIII вв.

Важен не только порядок расположения слоёв, но и характер связи между ними. Слоевые границы обычно не жёсткие: линии одной фигуры нередко становятся основой для другой, а контуры одного образа могут плавно перетекать в соседний. Благодаря этой мягкости переходов даже очень сложные композиции сохраняют цельность, а их многослойность легко считывается.

2. Ритм повторяющихся фигур и линий

Одним из ключевых средств удержания композиции является ритмическая повторяемость. В пермских изображениях она проявляется в повторе изогнутых контуров, сходных силуэтов животных, параллельных линий крыльев или лап, а также в симметричном дублировании отдельных деталей.

Бронзовая бляха с медведями

Этот ритм не всегда строг и математичен, однако он формирует внутреннюю закономерность, благодаря которой многочисленные и разнообразные элементы воспринимаются как единое целое. Ритм направляет взгляд зрителя, помогая считывать структуру и воспринимать композицию по слоям.

3. Баланс симметрии и асимметрии

Симметрия служит конструктивной «основой» многослойных изображений. Большинство композиций выстраивается вокруг центральной вертикальной оси, к которой тяготеют основные элементы. Однако строгая симметрия редко доводится до абсолютности. Именно небольшие отклонения — различия в пропорциях, наклонах или силуэтах — создают выразительность и живость.

Богиня с двумя людьми на лосиных головах, Чердынский р-н Пермского края

Такой баланс симметрии и умеренной асимметрии формирует характерный ритм Пермского звериного стиля: композиции кажутся одновременно организованными и пластически подвижными, что помогает многослойности проявляться без утраты цельности.

Типы многослойных композиций

1. Чёткие трёхъярусные конструкции

Бронзовая бляха

Трёхъярусные композиции — наиболее устойчивый и выразительный тип многослойности. Слои в них различаются по своим функциям: верхний стабилизирует композицию, средний связывает её элементы, а нижний оживляет изображение и придаёт ему динамику. Такой порядок позволяет рассматривать многослойность не как случайное усложнение, а как выстроенную систему. Характерно, что верхний слой часто представлен антропоморфным образом, нижний — фигурами животных, а средний выполняет роль визуального «перехода» между ними. Это распределение повторяется во многих произведениях, формируя узнаваемую структуру.

2. Двухслойные и переходные формы

Двухъярусные композиции важны как ранние или промежуточные формы развития вертикальной структуры. В них многослойность уже обозначена, но ещё не развита до сложной иерархии трёхъярусных композиций. Иногда один из слоёв представлен минимально — одиночной фигурой, маской или символической деталью. Такие примеры помогают увидеть, как постепенно формировался сам принцип вертикального построения и как мастера приходили к устойчивым композиционным решениям.

Мансийский оберег в виде кволи-козара

3. Многофигурные «составные» композиции

Богиня на медвежатах, д. Усть-Каиб Чердынского р-на Пермского края, VII–VIII вв.

В многофигурных композициях вокруг центрального образа группируются многочисленные мелкие элементы — маски, животные, орнаменты, гибридные существа. Их количество может быть значительно, но вертикальная логика всё равно сохраняется. Связь элементов обеспечивается повтором линий, симметрией и подчинённостью центральному силуэту. Эти композиции демонстрируют максимальную вариативность, но при этом остаются структурно организованными, что делает их ценными для анализа многослойности.

Взаимодействие фигур внутри композиции

1. Соотношение животного и антропоморфного начала

Пермский звериный стиль сочетает антропоморфные, зооморфные и гибридные фигуры. Их взаимодействие строится на выраженном контрасте: человеческие образы обычно выполняют стабилизирующую функцию и занимают центральное или верхнее положение, тогда как фигуры животных добавляют движение и пластичность.

Название неизвестно I Богиня с медвежьей головой над тремя ликами

Такое сочетание создаёт ощущение внутреннего диалога между статичностью и динамикой — одной из ключевых основ многослойности.

2. Контраст движения и неподвижности

Заметно различие между спокойными и динамичными элементами. Верхние слои чаще неподвижны, с ровными, строго очерченными контурами. Нижние напротив, пластически напряжены: тела животных вытянуты, линии изогнуты, силуэты стремительны.

Три всадника на рыбе, Полярный Урал

Этот контраст формирует вертикальное движение композиции — от устойчивого верха к активному низу.

3. Графическая логика линий и силуэтов

Важную роль играет линейная структура изображений. Линии могут дублировать друг друга, соединяться или ритмически повторяться, формируя единый каркас. Силуэты задают чёткое деление на слои и связывают отдельные элементы в цельную графическую систему.

Птица с личиной на груди, д. Кондратьева Слобода Чердынского р-на Пермского края, VIII–X вв.

Именно графическая логика делает многослойность не только композиционной категорией, но и визуально ощутимым приёмом.

Эволюция многослойности во времени

1. Классический этап (VI–X вв.)

Классический период — время расцвета многослойной композиции. Формируются устойчивые трёхъярусные структуры, усложняются связи между слоями, активно появляются гибридные образы. Именно тогда складываются ключевые визуальные принципы, которые позволяют говорить о Пермском зверином стиле как о цельном художественном явлении.

Четыре человеколося, Чердынский р-н Пермского края, VI–IX вв.

2. Поздний этап (XI–XIII вв.)

В поздний период композиции становятся проще и декоративнее: количество деталей уменьшается, линии становятся более прямыми, а структура — более компактной. Несмотря на это, основа многослойности сохраняется. Можно видеть, как стиль трансформируется, оставаясь при этом узнаваемым.

Семейство, д. Могильникого Чердынского р-на Пермского края, X–XIII вв. I Лесной дух с двумя существами, р. Язьва Верхнее Прикамье, X в.

Заключение

Рассмотрение многослойности как ключевого визуального принципа Пермского звериного стиля позволяет увидеть внутреннюю организацию этого искусства не как набор разрозненных образов, а как продуманную систему, основанную на повторяемости структур, взаимодействии контуров и балансе разных типов фигур.

Вертикальная композиция, симметричное расположение элементов, ритмичность линий и контраст движения и неподвижности создают уникальный способ визуального мышления, характерный для этого культурного феномена.

Прослеживая развитие многослойности от ранних упрощённых форм до классических трёхъярусных конструкций и поздних декоративных вариантов, можно увидеть, как постепенно формировался устойчивый визуальный язык. Он не только определял структуру отдельных изображений, но и задавал общий принцип восприятия мира, в котором человек, животное и гибридные существа сосуществуют в едином пространстве, объединённом общей логикой формы.

Богиня на лошади с орлом на плечах, пос. Курган Чердынского р-на Пермского края, VII–VII вв. I Название неизвестно

Многослойность в Пермском зверином стиле — это не просто композиционный приём, а способ организации визуального опыта, позволяющий передавать сложность мира через многоплановые образы.

Исследование этого принципа открывает возможность глубже понять не только художественную систему, но и способы визуального мышления древних мастеров, для которых соединение разных уровней реальности было естественной формой художественного выражения.

Грибова Л. С. Пермский звериный стиль: проблемы семантики. М.: Наука, 1980.

Голдина Р. Д. Древняя Пермь: искусство и мифология. Пермь: Пермское книжное издательство, 1998.

Корепанов В. А. Пермский звериный стиль: каталог памятников. Пермь: Пермское книжное издательство, 2007.

Эренбург Б. С. Звериный стиль в искусстве Евразии. СПб.: Петербургское Востоковедение, 2007.

Бадер О. Н. О древностях пермского звериного стиля // Советская археология. 1953. № 17. С. 107–143.

Голдина Р. Д. Место Пермского звериного стиля в системе художественных культур Евразии // Вопросы истории культуры Прикамья. 1995. № 2. С. 5–19.

Мошинская В. С. Звериный стиль в искусстве народов Урала // История и культура Прикамья. Пермь: ПГПУ, 2001. С. 44–62.

Материалы по Пермскому звериному стилю // Пермский краеведческий музей [Электронный ресурс]. URL: https://museumperm.ru/collection/9 (дата обращения: 14.11.2025).

Публикации по археологии и истории искусства // Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» [Электронный ресурс]. URL: https://www.hse.ru/ (дата обращения: 17.11.2025).

Материалы по Пермскому звериному стилю // Пермский краеведческий музей [Электронный ресурс]. URL: https://museumperm.ru/collection/9 (дата обращения: 14.11.2025).

Фотогалерея // Пермский звериный стиль [Электронный ресурс]. URL: https://www.perm-animal-style.ru/photo/ (дата обращения: 23.11.2025).