Советская мода как инструмент идеологии: образ советской женщины

Разделы

1. Введение 2. Историко-культурный контекст 3. Мода 1920–1930-х: революционный образ женщины 4. Мода 1940–1950-х: возвращение к женственности через пропаганду 5. Мода 1960–1980-х: стандартизация и символика «советской женщины» 6. Семиотика и идеологический смысл одежды 7. Заключение 8. Приложения

Введение

Я выбрала тему «Советская мода как инструмент идеологии: образ советской женщины», потому что мне интересно понять, как через одежду государство формировало представления о женщине и её роли в обществе. Визуальный аспект исследования помогает лучше увидеть, как идеи и нормы передавались не словами, а через силуэты, цвета, ткани и аксессуары.

Мода в СССР никогда не существовала отдельно от идеологии. Она отражала социальные ожидания, экономические условия и политические задачи государства. Образ советской женщины создавался через журналы, плакаты, фильмы и официальные инструкции по одежде. Даже повседневная одежда могла нести смысл — она показывала, кем должна быть женщина: трудолюбивой, скромной, патриотичной.

Цель моего исследования — проследить, как менялся образ советской женщины через моду на протяжении нескольких десятилетий, и показать, какие визуальные приёмы использовались для формирования этого образа. В работе я буду использовать фотографии, журналы, плакаты и другие визуальные материалы, чтобы наглядно показать эволюцию идеала и его связь с пропагандой.

Это исследование важно не только для понимания истории одежды, но и для того, чтобы увидеть, как визуальные средства могут влиять на восприятие человека и формирование общественных норм. Через изучение советской моды я смогу показать, каким образом культура, идеология и повседневная жизнь переплетались в визуальных образах женщины того времени

Историко-культурный контекст

Во второй половине 1910-х — начале 1920-х годов российское общество переживало большие перемены, которые напрямую повлияли на жизнь женщин и их роль в обществе. После революции государство ставило перед собой задачу создать нового человека, в том числе новую женщину, свободную от прежних ограничений. Это время стало точкой отсчета для всех последующих модных изменений в советской эпохе. Женщины, которые раньше в основном занимались тяжелым трудом и домашними обязанностями, вдруг получили возможность участвовать в общественной и политической жизни наравне с мужчинами. Их труд стал цениться, а права — защищаться. Идея равноправия стала одной из ключевых тем того времени, и она нашла отражение во всем, что касалось внешнего вида женщин. Образ женщины в этот период был разным: она могла быть активной рабочей, политическим деятелем, заботливой матерью или хозяйкой, а иногда сочетать сразу несколько ролей. Мода отражала эти изменения. Одежда перестала быть просто красивой или дорогой — она стала функциональной, удобной и отражала социальную активность женщины. Простые линии, отсутствие лишних деталей и комфорт стали основой нового стиля. При этом мода и культура того времени были направлены в будущее. Женщина воспринималась как полноценный участник социалистического строительства, готовая к труду и общественной жизни. Это отразилось и на образе одежды: практичные костюмы, униформа и строгие фасоны подчеркивали независимость и ответственность. Роль женщины в обществе формировала и отношение к внешнему виду: он должен был соответствовать статусу гражданки и трудящейся. Женщина стала не просто частью общества, а символом новой эпохи, в которой равноправие, функциональность и участие в жизни страны стали нормой. Таким образом, историко-культурный контекст 1920–1930-х годов создал основу для появления нового образа женщины и для модных тенденций, которые я буду подробно рассматривать в следующей главе. Мода этих лет была не просто про одежду, а про новые роли, права и возможности, которые открывались перед женщиной в обществе.

Мода 1920–1930-х: революционный образ женщины

Обратившись к моде 1920–1930-х годов, меня особенно поразило, насколько явно в эти десятилетия одежда стала инструментом идеологического переоформления. Именно в это время происходит, по сути, «перекройка» женского тела: его новых функций, привычек, внешнего вида. Советская власть стремилась не просто изменить гардероб, но сформировать новый тип женщины — активной, дисциплинированной, общественно полезной. И это намерение прослеживается буквально во всём: от фасонов и тканей до визуальных образов в кино и журналах.

Первые женщины коммунарки коммуны «Смычка». Фото 1929 г.

После Гражданской войны общество оказалось в новой культурной реальности. Старые символы женственности — корсеты, кружево, изящные линии — воспринимались как остатки буржуазного прошлого, от которого нужно было решительно отказаться. Внешний вид женщин 1920-х становится почти демонстративно антиромантичным. Прямые силуэты, заниженная талия, грубые ткани, короткие стрижки, перетянутая грудь — всё это формировало образ женщины, равной мужчине, участницы строительства нового мира, а не «прекрасной дамы». Меня особенно интересует, как этот визуальный жест был пропагандистским. Он не просто отражал изменение вкусов — он утверждал новую социальную роль. Не случайно в моде оказались худоба, угловатость, активные жесты: это образ женщины-бойца, функциональной и динамичной.

Даже отказ от рюшей и декора был политическим высказыванием. Хрестоматийный пример — эпизод из «Как закалялась сталь», где героиню в нарядном платье обвиняют в «буржуазности». Таким образом, одежда перестала быть личным выбором и стала маркером идеологической дисциплины. При этом важно помнить, что революционный стиль был доступен далеко не всем. Женщины из элиты или нэпманы могли позволить себе изделия от Ламановой или модельеров авангардного круга, в то время как большинство шили из холста, тика, старых шинелей или солдатского сукна. Но и дорогая мода, и самодельная служили единой цели — создать визуальный разрыв с дореволюционным укладом и закрепить новый тип женственности: строгой, самостоятельной и лишённой «буржуазной сентиментальности».

«Как закалялась сталь», 1973 г., реж. Н. П. Мащенко

Женские журналы — прежде всего «Работница» и «Крестьянка» — стали важнейшей частью этой идеологической работы. Они не просто давали советы по ведению хозяйства или пошиву одежды — они формировали образ «правильной» советской женщины. В начале десятилетия власти требовалась массовая женская рабочая сила, и именно журналы создавали модель женщины-труженицы и женщины-общественницы.

«Работница»: журнал для женщин и семьи, 1923 г., № 2

Журнал «Крестьянка» № 7 апрель 1925, издательство «Крестьянская газета», обложка И. И. Дубасов, бумага, СССР, 1925 г.

Её внешний вид должен был быть максимально функциональным: практичные силуэты, отсутствие украшений, аккуратность как показатель дисциплины. Скромность становится не только эстетикой, но и политической добродетелью. Особенно знаковым был образ делегатки. В журналах и на плакатах делегатки представлялись идеальными носительницами новой модели женственности: энергичными, полезными, организующими ясли, клубы, столовые. Их одежда — простая, удобная, лишённая кокетства — становилась визуальным эталоном. Это была «мода действия», мода тех, кто не позирует, а преобразует реальность.

«Делегатка», Г. Г. Ряжский, 1927 г.

Здесь же появляется идея «смычки города и деревни». Городская женщина должна была быть образцом для крестьянки, а значит, её внешний вид выполнял почти просветительскую функцию. Скромность, аккуратность, деловитость превращались в инструменты идеологического влияния. Даже мать в журналах изображается не как хранительница домашнего очага, а как активная организаторка, отдающая ребёнка в ясли и участвующая в общественной жизни. Таким образом, журналы становятся полем, где создаётся новая визуальная роль женщины, в которой функциональность заменяет индивидуальность, а идеология — личный стиль.

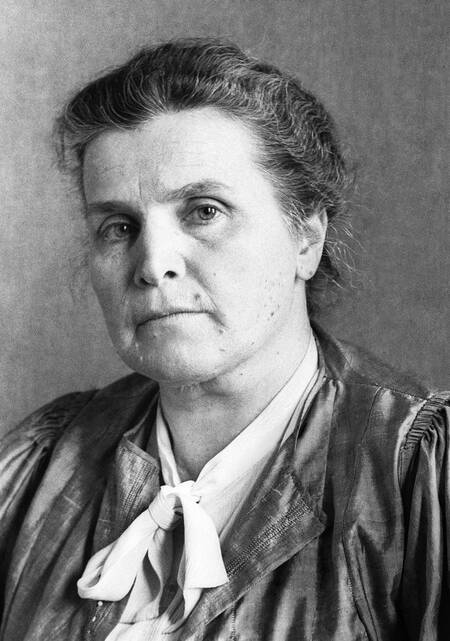

Слева на право: Ламанова Надежда Петровна и Мухина Вера Игнатьевна

В 1920-е отдельную роль в формировании советской моды играли художницы и модельеры — Надежда Ламанова, Вера Мухина и другие. Их работа была не просто поиском нового эстетического языка, но попыткой разработать одежду, соответствующую требованиям эпохи.

«Аэлита», 1924 г., реж. Яков Протазанов. Костюмы Надежды Ламановой

Рисунок платья-бутона Веры Мухиной, 1923 г.

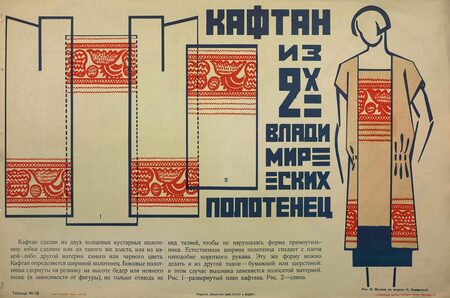

Лиля Брик и Эльза Триоле в костюмах Гран-при в Париже

Ламанова и Мухина стремились создать доступные модели, которые могли бы носить рабочие и крестьянки: простые, функциональные, но при этом современные. В их альбоме «Искусство в быту» народные мотивы сочетались с конструктивистской рациональностью. Мухина — будущая автор «Рабочего и колхозницы» — в 1920-е создаёт платья-трансформеры, модели из полотенец и солдатского сукна. В её костюмах явно чувствуется идеологическая установка: тело должно быть мобильным, активным, вовлечённым в труд. Даже театральные образы у неё героические, строгие, динамичные, что опять же подчёркивает проектирование нового женского типа.

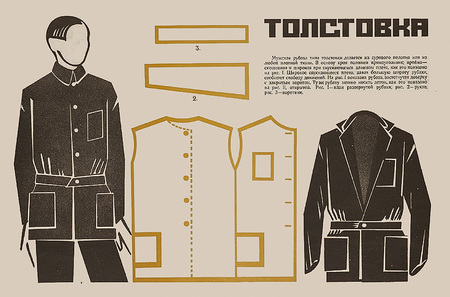

Здесь и далее — страницы из альбома «Искусство в быту»

К концу 1920-х происходит важный перелом. Сворачивание НЭПа совпадает с усилением тоталитарной логики. Государству больше не нужна свободная экспериментальная мода — ему нужна управляемая визуальность. Именно в этот момент начинается формирование того идеологического образа женщины, который станет нормативным для последующих десятилетий.

Работницы фабрики офсетной печати, Ленинград, 1934 г.

В 1930-е одежда снова становится более женственной, но эта женственность подчёркнуто регулируемая. Из-за дефицита тканей силуэты упрощаются, но в них появляется подчёркнутая аккуратность: приталенные ситцевые платья, скромные рюши, плиссировка. Женственность теперь не связана с индивидуальностью — она должна символизировать благоразумие, аккуратность и трудолюбие.

Эта идеализированная картинка, однако, контрастировала с реальностью. В городах женщины иногда могли купить отрез ткани, в деревнях же годами носили одну и ту же одежду. Образ «счастливой колхозницы», который изображали плакаты, совсем не совпадал с архивными снимками реальных женщин в изношенных и самодельных нарядах. Хорошая одежда могла даже вызвать подозрения в кулачестве. Именно эта дистанция между официальным образом и реальным бытом особенно важна для моего исследования: визуальный образ женщины в 1930-е строился не на том, что было, а на том, как должно было быть.

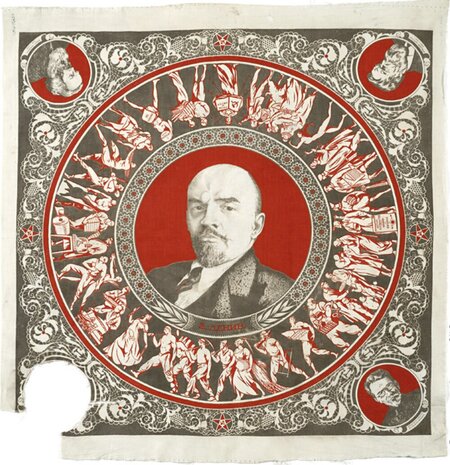

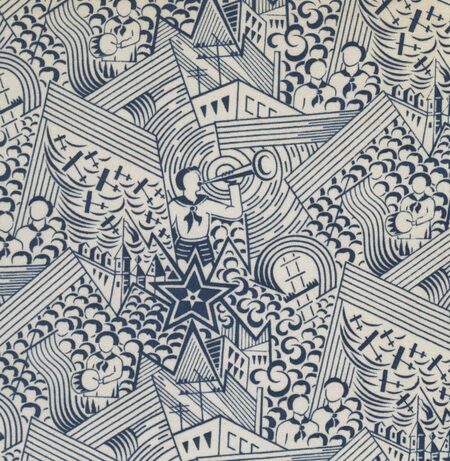

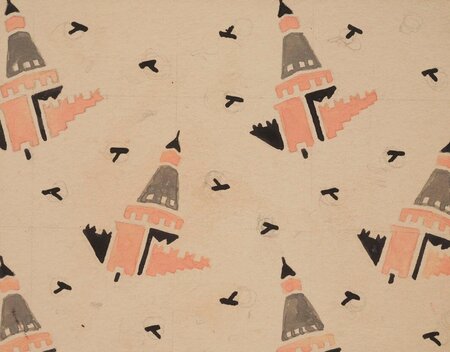

Слева — агитационный платок с Лениным, справа и далее ниже — примеры узора агиттекстиля

Одним из самых ярких проявлений идеологизации костюма стал агиттекстиль — ткани, украшенные тракторными узорами, серпами, лозунгами. Это буквально превращение тела в носитель пропаганды. Женское платье становилось поверхностью для трансляции политических месседжей. Хотя проект существовал недолго, он демонстрирует стремление государства контролировать каждый визуальный аспект женской повседневности. Параллельно в культуре формируется образ физкультурницы — сильной, выносливой, готовой работать и защищать страну. На картинах Дейнеки такие женщины выглядят активными и героическими, но лишёнными кокетства. Спортивная мода — майки, шорты, купальники — становится частью идеологического языка и визуальной нормой для молодого женского тела.

1. «Физкультурница», А. Дайнека 2. Парад на Тверской улице в Москве 3. Фото Москва, 1938 г.

Во второй половине 1930-х усиливается влияние кино. Актрисы вроде Любови Орловой или Татьяны Окуневской создают образ ухоженной, аккуратной, но не роскошной девушки. Это эстетика праздника, но строго дозированного. Такая привлекательность должна была вдохновлять, но не провоцировать избыточной индивидуальности. Так формируется идеологически правильная женственность: мягкая, но дисциплинированная; красивая, но функциональная; эмоциональная, но управляемая.

В итоге мода 1920–1930-х годов становится не просто отражением вкусов, а важной частью государственной визуальной политики. Это время, когда одежда перестаёт быть личным выражением и превращается в средство конструирования нового женского образа. Через прямые силуэты, скромные фасоны, агиттекстиль, журналы и кино власть создаёт коллективный идеал женщины — трудящейся, скромной, дисциплинированной, вписанной в социалистический проект.

Мода 1940–1950-х: возвращение к женственности через пропаганду

Перейдя к 1940–1950-м годам, мне стало очевидно, насколько радикально менялась визуальная роль женщины в Советском Союзе под влиянием войны и послевоенной политики. Этот период часто называют противоречивым: с одной стороны, мода отражала тяжелейшие испытания, через которые прошли женщины; с другой — именно в это время государство начало целенаправленно возвращать образ «женственности», подчёркивая его идеологическое значение. В начале 1940-х советские женщины ещё успевали следить за европейскими трендами. На фотографиях довоенного времени бросается в глаза силуэт с широкими плечами и узкой талией — такие формы создавались подкладками и конструкциями, заимствованными из милитаристской эстетики. Для меня этот визуальный код особенно интересен: маскулинный акцент в плечах служил не для того, чтобы скрыть женственность, как в 1920-х, а наоборот — чтобы подчеркнуть новую силу женщины, которая заменяет мужчин на производстве и берёт на себя ответственность за «тыл».

К. Паустовский (второй слева), К. Федин (второй справа) и неизвестные женщины. Ялта, Крым, 1940-е годы

Женщины в военной форме, 1940-е годы

Военный крой превращался в символ моральной стойкости и готовности к борьбе. Но с началом войны мода практически исчезает как система. Женщины одевались так, как позволяли условия: одежду переделывали из старых вещей, шинелей, одеял. Мне кажется важным, что даже в этих условиях сохранялось стремление выглядеть аккуратно — это воспринималось как часть внутреннего сопротивления отчаянию. Тюрбаны, сделанные из платков, скрывали ослабленные волосы, а платформа на самодельных туфлях или аккуратные носочки в сочетании с обувью создавали ощущение собранности, которое было необходимо для психологической устойчивости.

Фото из архива Рыбинского музея-заповедника

1. Военврач Е. А. Каверина (первый ряд в центре). Рядом медсестры и раненный Рязанцев, 1943 г. 2. Местные жители возводят баррикады, Одесса, 1941 г. 3. Лейтенант мед. службы Л. Гумилина, 1942 г.

Особое место в этот период занимает красная помада. Она стала одним из самых сильных визуальных символов 1940-х.

Фото из архива Рыбинского музея-заповедника

ё носили даже женщины на фронте — не как украшение, а как знак стойкости. Меня поражает, насколько этот простой жест приобретал идеологический смысл: яркие губы символизировали жизненную силу и веру в победу, а также возвращали женщинам ощущение собственного достоинства в нечеловеческих обстоятельствах. Советский оттенок, ближе к морковному из-за растительных масел, становится частью визуальной памяти военного времени. Даже такие детали, как самодельные аксессуары или сохранённые с довоенных лет духи, имели значение. Они работали как «личная микропропаганда»: показывали, что женщина остаётся женщиной, что жизнь продолжается несмотря на разрушения. Это интересно сопоставлять с официальной риторикой, где героический образ советской женщины — работницы, медсестры, летчицы — всегда сочетался с подчёркнутой аккуратностью и ухоженностью.

В послевоенные годы эта идеология усиливается. Государству было важно вернуть женщину к роли хранительницы домашнего уюта и одновременно к образу гордой, красивой «победительницы». Именно тогда начинается движение к «восстановлению женственности»: возвращаются расклешённые юбки, подчёркнутая талия, мягкие прически. По сути, мода становится инструментом восстановления нормальной жизни — но в идеологически управляемой форме. Через визуальный образ женщинам предлагали восстановить разрушенный порядок: быть красивыми, аккуратными, эмоционально стойкими и при этом оставаться трудолюбивыми и дисциплинированными. Так в 1940–1950-е годы мода становилась мостом между пережитой войной и новым политическим курсом. Через одежду и косметику государство формировало образ женщины, которая одновременно сильна и женственна, и тем самым подчёркивало возвращение к мирной жизни — в той форме, которая соответствовала идеологическим ожиданиям.

Мода 1960–1980-х: стандартизация и символика «советской женщины»

Рассматривая моду 1960–1980-х годов, сразу отмечу, что именно в этот период образ советской женщины окончательно закрепляется как одновременно массовый и глубоко символический. Внешний вид перестаёт быть просто частью быта — он превращается в инструмент формирования нормы: какой должна быть трудящаяся, современная, культурная, «идеологически правильная» гражданка. И если в раннесоветской моде речь шла о преобразовании женщины через функциональность, то здесь происходит более тонкая работа: внешний вид становится одновременно пространством стандартизации и зоной скрытого сопротивления

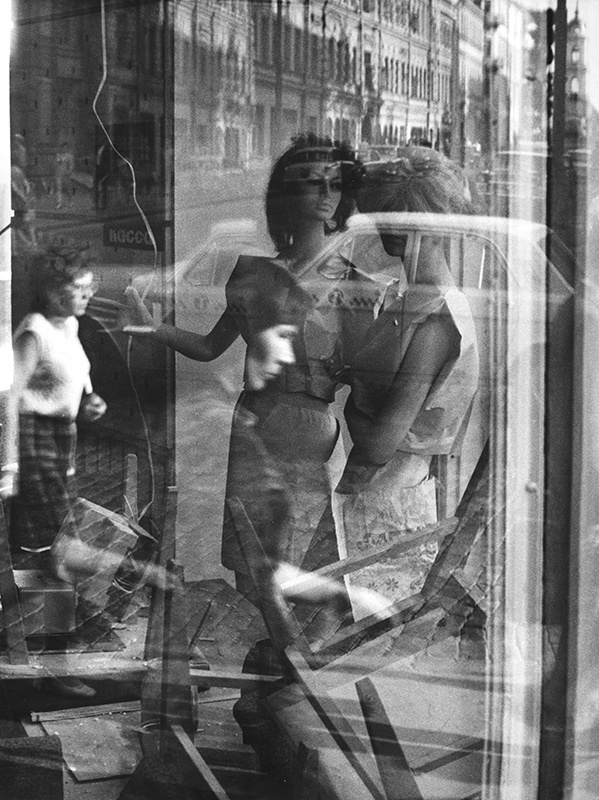

Магазин «Женская одежда», Сталинград, 1961 г.

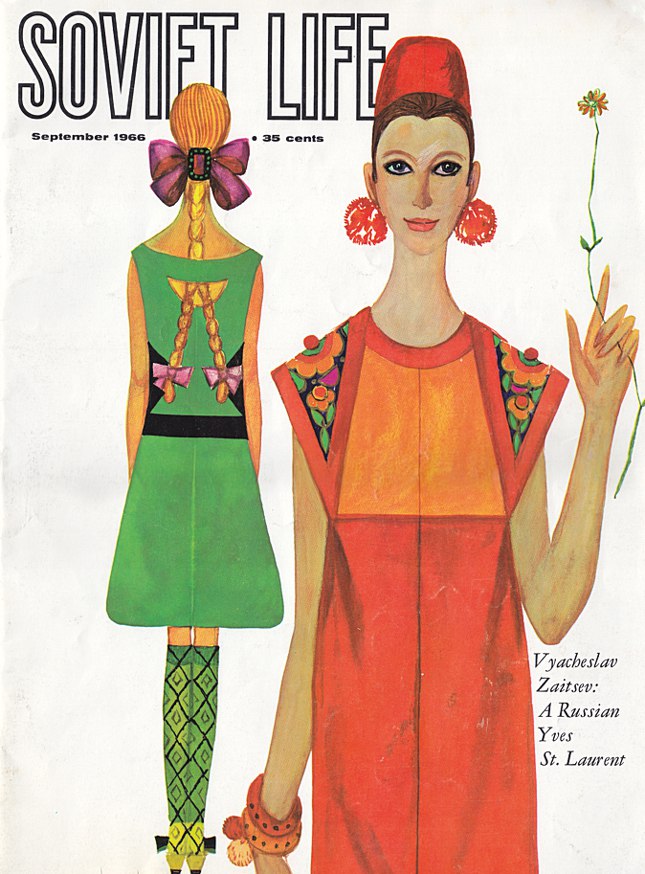

В 1960-е годы повышается интерес к моде — растёт благосостояние, люди начинают получать собственные квартиры, появляется свободное время, а вместе с ним желание одеваться красиво. В этот момент государство фактически признаёт моду значимой частью социалистического образа жизни и начинает активно участвовать в её формировании. Газеты, журналы, показы — всё это создаёт новое поле визуального контроля. Женщина теперь должна выглядеть не только опрятно, но и «современно», «в ногу с трудовыми достижениями». Это уже не индивидуальная эстетика, а часть идеологической программы.

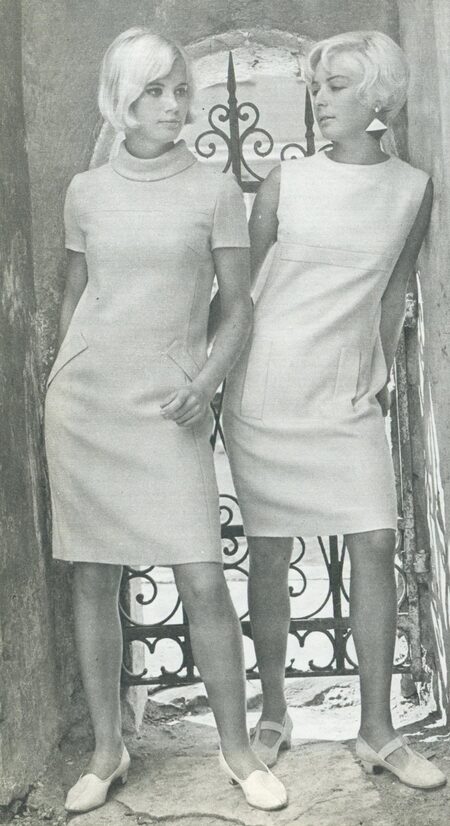

1. Журнал «Soviet Life», 1969 г. 2. На трикотажной фабрике «Новая Заря», 1970 г. 3. Вячеслав Зайцев и манекенщица Регина Збарская

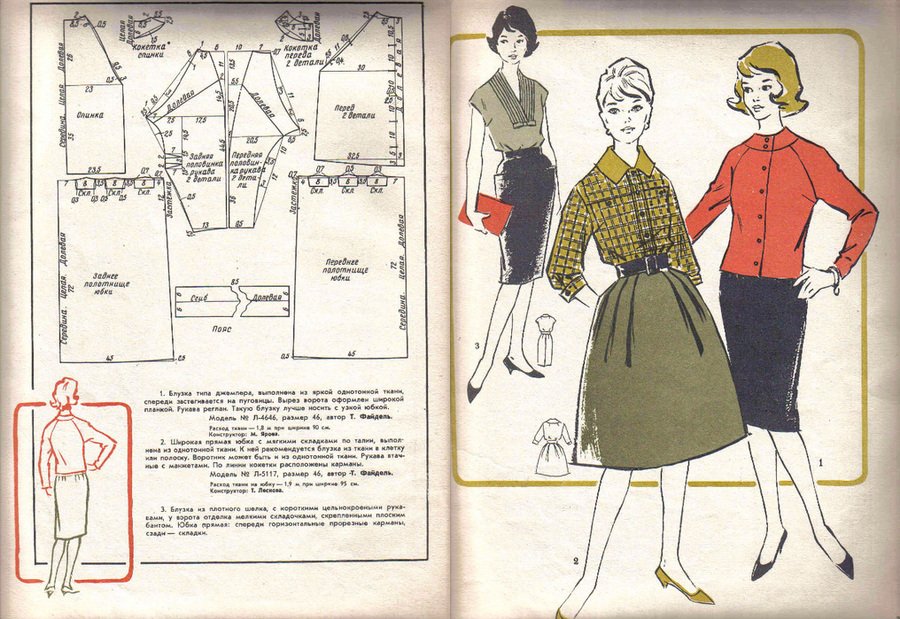

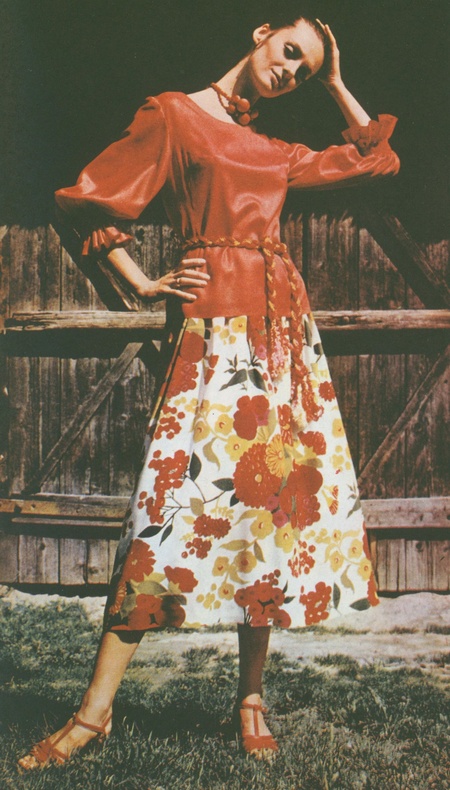

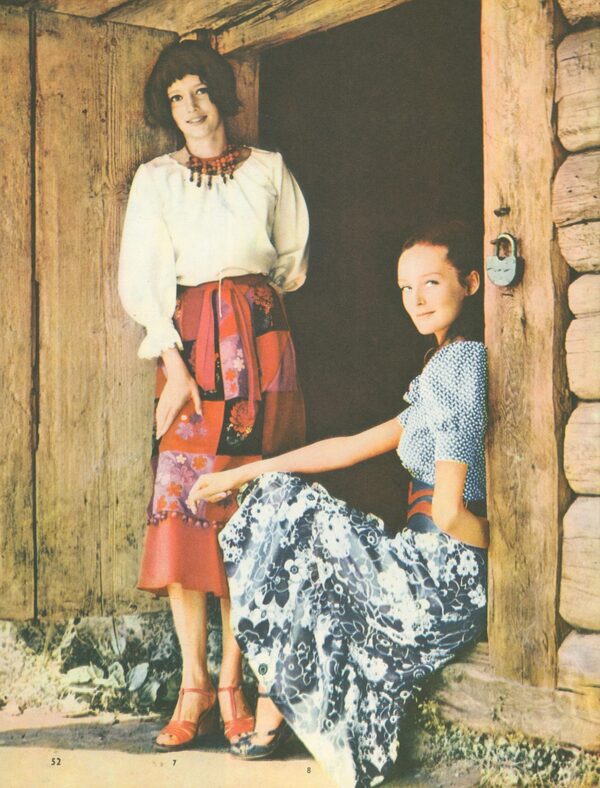

На фоне популярности журналов мод растёт и стремление промышленности к унификации. В стране проводятся масштабные антропометрические исследования, чтобы создать новые ГОСТы и облегчить массовый пошив. На первый взгляд это выглядит как забота о покупателях, но по факту создаёт жёсткие рамки: тело советской женщины объявляется типовым, а её гардероб — практичным, функциональным, умеренным. Разнообразие фасонов, кажется, существует — мини, миди, макси, брючные костюмы, элементы народного стиля. Но это разнообразие оказывается поверхностным: ассортимент определяется не свободой вкуса, а логикой промышленности и идеологией практичности. Искусственные ткани, которые в 1960-е считались признаком прогресса, в 1970-е становятся символом массовости и ограниченности — вроде бы современно, но без индивидуальности.

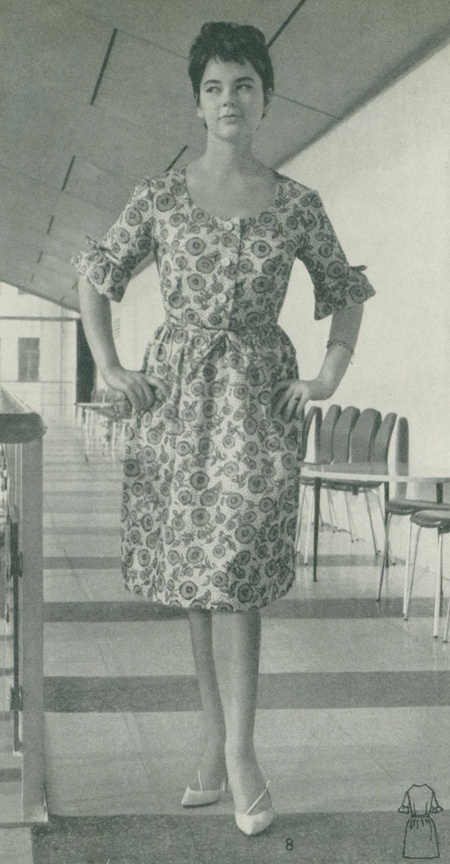

Здесь и далее — Журнал Мод, 1963 г.

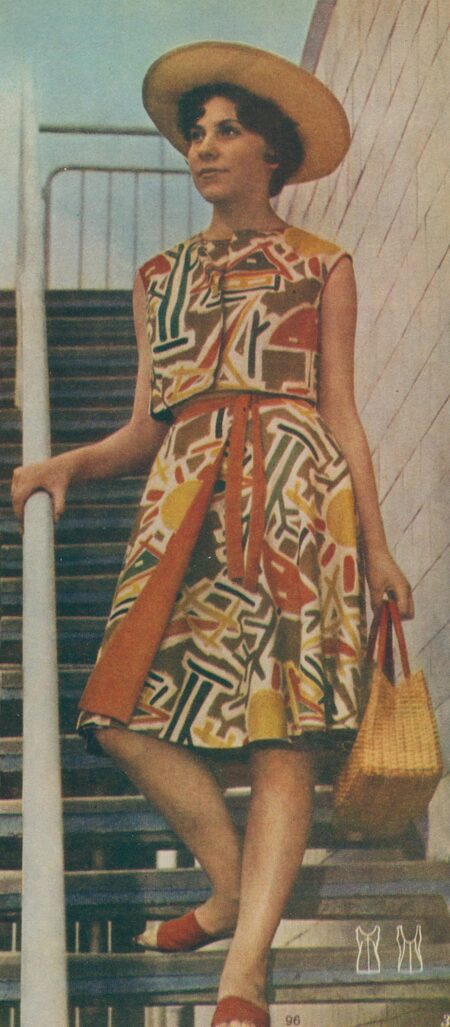

Siluett, 1967 г.

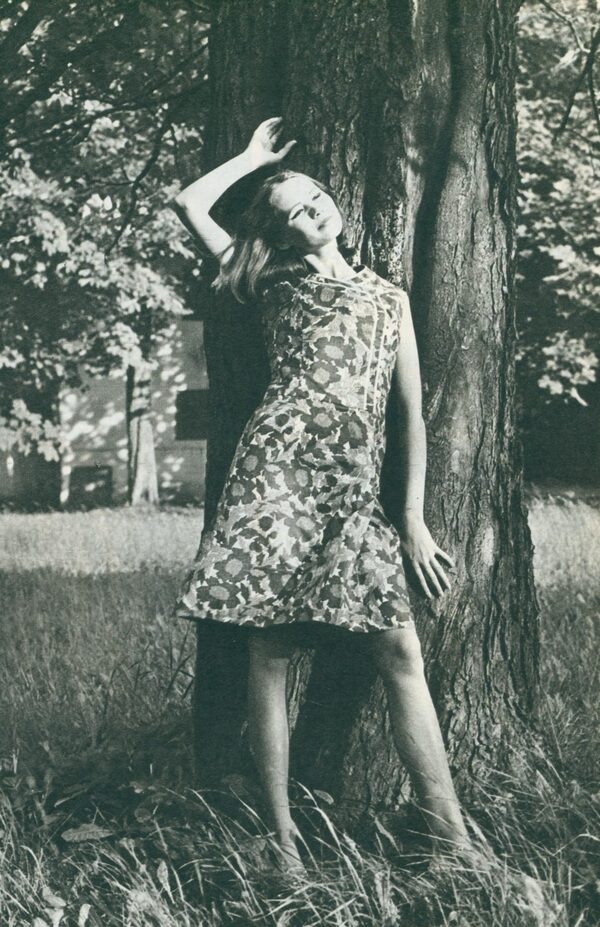

Siluett, 1972 г.

К концу 1960-х и в первой половине 1970-х внешняя унификация советской женщины принимает новое, более противоречивое содержание. Если раньше стандарт задавался через массовую фабричную продукцию, то теперь его усиливает дефицит. Способы получить «модную вещь» застывают, а визуальные коды продолжают меняться. Возникает парадоксальная ситуация: женщины хотят одеваться «как в журнале», но реальность магазинов не позволяет этого сделать. Так на сцену выходит главный символ эпохи — «фирма». Иностранная вещь становится образом недостижимого идеала — не столько модного, сколько социального. Эта «фирма» меняет отношение к домашнему шитью. То, что раньше считалось естественной частью женского труда и заботы о семье, теряет престиж. Умение шить превращается в признак нехватки возможности купить желанное, а не самостоятельности. Появляется слово «самопал» — ярлык, который визуально разделяет женщин на тех, кто может «достать» фирменную вещь, и тех, кто вынужден адаптироваться. Расслоение становится заметным буквально на улицах: одни носят аккуратно сшитые дома платья, другие — редкие джинсы или костюмы из ведомственных ателье. Стандарт внешнего вида перестает быть единым и фабричным — он становится социальным. Особую роль в этом процессе играет культ отдельных вещей.

1. Из журнала «Я шью сама», 1961 г. 2. Вся семья в плащах «Болонья»

Джинсы — главный символ не только молодёжной культуры, но и стремления к современности. Достать их трудно, и именно эта трудность превращает их в знак исключительности. Женщина в джинсах, брюках-клёш или брючном костюме — это уже не просто модница. Это визуальный маркер эпохи: она демонстрирует принадлежность к неофициальной городской культуре и одновременно выражает стремление к индивидуальности. То, что раньше было частью западного стиля, становится в СССР символом разрыва между желаниями людей и возможностями системы. В 1980-е этот разрыв становится ещё заметнее. Новые процессы — Олимпиада-80, развитие массового спорта, усиление глобальных культурных влияний — привносят в образ советской женщины новые коды.

1. На берегу, фото В. Тарасевича, 1970-е 2. Из журнала «Крокодил», 1983 г. 3. СССР на Летних Олимпийских играх, 1980 г.

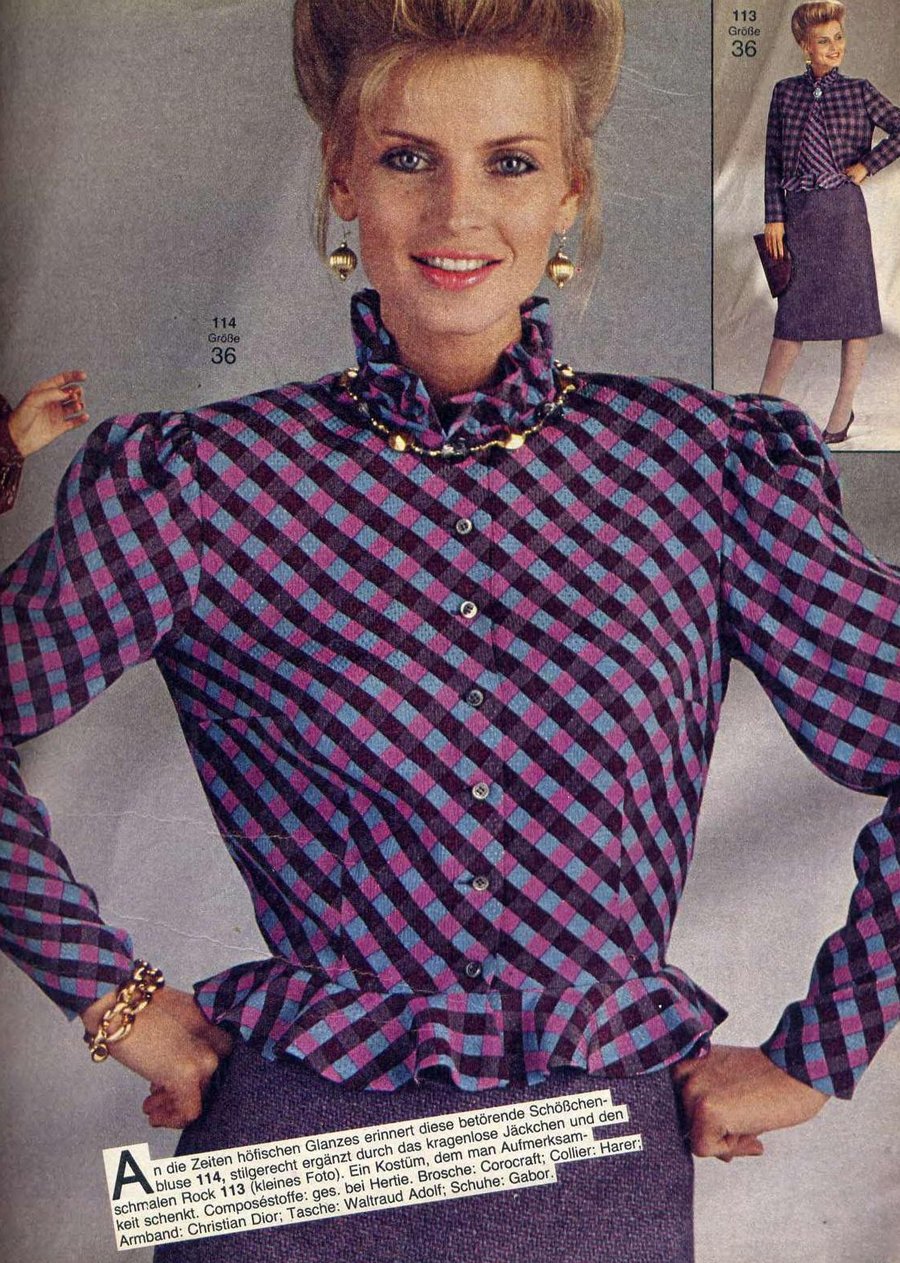

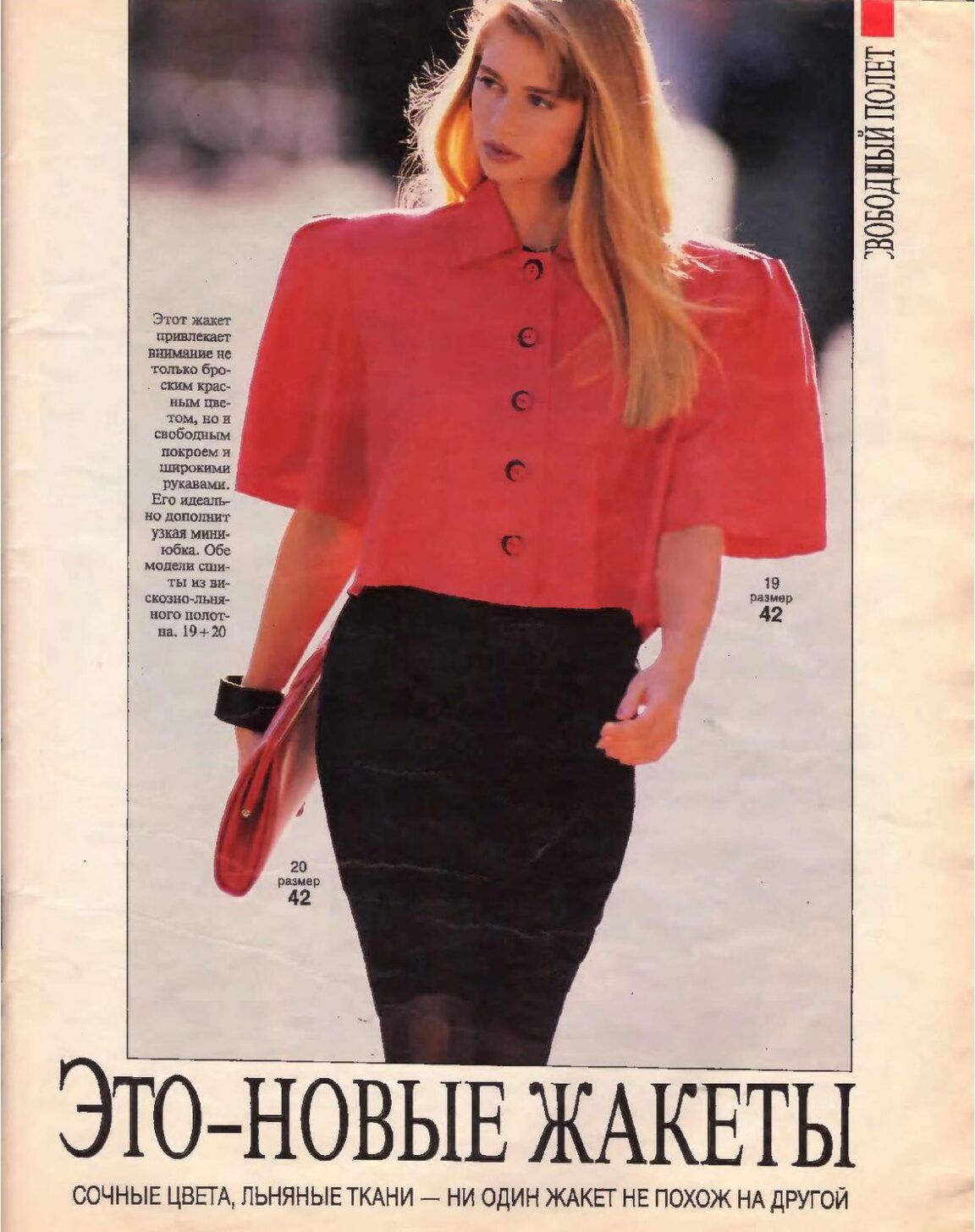

Спортивная одежда превращается из функциональной в повседневную: олимпийки, кроссовки, спортивные сумки становятся частью городского стиля. Эмблемы Олимпиады, изображение Мишки — это не просто украшения, а элементы новой массовой символики. Даже отечественные копии «Адидаса» становятся желанными потому, что они напоминают о мире за пределами СССР. Параллельно формируется и другой визуальный образ — сильной, решительной женщины 1980-х. Объёмные плечи, приталенные жакеты, яркие рубашки с бантами, ремни на талии создают ощущение силы, уверенности и самостоятельности. Женщинам хочется выглядеть динамично, и это желание отражается не только в одежде, но и в прическах: короткие стрижки, химическая завивка, яркие оттенки помады. Внешний вид превращается в инструмент выражения характера, даже если сами вещи приходится доставать с трудом. При этом дефицит остаётся неотъемлемой частью системы. Женщины варят джинсы в хлорке, шьют юбки по выкройкам из «Бурды», охотятся за дутыми куртками и комбинезонами, вдохновлёнными космической эстетикой. Национальная мода становится пространством творчества и адаптации: советская женщина вынуждена постоянно изобретать собственный стиль внутри жёстких ограничений.

Из журнала «Бурда», 1982 г.

Так, мода 1960–1980-х формирует двойственный образ советской женщины. С одной стороны, она должна воплощать идеалы трудолюбия, практичности, умеренности и соответствовать типовым представлениям о социалистической норме. С другой — она стремится к индивидуальности, к яркости, к современности, к тому, чтобы выглядеть «не хуже, чем на Западе». И эта напряжённость — между стандартизацией и желанием самовыражения, между идеологией и реальностью, между массовостью и мечтой о свободе выбора — становится главным визуальным и культурным итогом эпохи. Образ советской женщины оказывается создан не только промышленностью, но и самим дефицитом, который парадоксальным образом становится новой формой модной символики. Женщина 1960–1980-х годов существует одновременно внутри системы и в попытке выйти за её рамки — и именно это делает её визуальный образ одним из самых многослойных и противоречивых в истории советской моды.

Семиотика и идеологический смысл одежды

Одежда в СССР была не просто бытовой вещью. Она выполняла роль визуального языка, через который государство транслировало свои представления о том, какой должна быть советская женщина. Фасоны, ткани, уровень «допустимой» декоративности — всё это имело идеологическую подоплёку и помогало закреплять определённые социальные роли

Двойственность женского образа

Одной из сильнейших идеологических особенностей советского женского образа была его раздвоенность. Формально женщина получала равные права: ей позволялось учиться, работать, строить карьеру. Но одновременно от неё ожидали традиционной «женственности», умения вести быт, воспитывать детей и сохранять мягкий характер. Эта двойственность отражалась и в моде. Женский образ должен был быть: и трудовым, и аккуратным, и практичным, и при этом достаточно женственным, и современным, но без излишней индивидуальности. Одежда становилась инструментом балансирования между этими противоречивыми ожиданиями.

Одежда как знак труда и лояльности

Внешний вид женщины был важен и с точки зрения идеологии труда. Советская мода последовательно подчеркивала функциональность, скромность и коллективность. Стандартизация вещей, стремление к простоте и отказ от «буржуазной» декоративности должны были показывать готовность женщины трудиться и соответствовать нормам социалистического общества. Фактически опрятность и сдержанность воспринимались как признаки правильного идеологического поведения.

Материнство как ключевая роль

Начиная с 1930-х годов материнство снова стало одной из центральных тем для женского образа. В моде это выражалось через предпочтение спокойных силуэтов, аккуратной и неброской одежды — как будто женщина должна была всегда визуально подтверждать свою «правильную» роль. Даже когда пропаганда показывала женщин — полярниц, научных сотрудниц или космонавток, — их образ всё равно оставался подчёркнуто женственным. Это тоже был элемент идеологического кода: женщина может быть сильной, но не должна выглядеть слишком независимой или «неженственной».

Кризис маскулинности и его отражение в моде

Интересно, что давление на женскую внешность было связано и с проблемами мужской идентичности в СССР. Когда мужчина перестал быть единственным кормильцем и защитником, идеология начала особенно жёстко контролировать женский образ — чтобы сохранить привычные гендерные границы. Поэтому мода продолжала удерживать женщину в пределах «мягкой» женственности, даже если её реальная жизнь сочетала работу, материнство и бытовую нагрузку.

Внешний вид как дисциплина

Одежда в СССР выполняла ещё одну важную функцию — дисциплинирующую. Через требования к внешнему виду государство могло оценивать, насколько человек вписывается в общую идеологическую линию. Женщина, которая одевалась слишком ярко, слишком модно или слишком индивидуалистично, считалась «сомнительной». Даже отсутствие «достаточной» женственности могло восприниматься как отклонение от нормы. То есть одежда работала как механизм мягкого контроля: не напрямую, но через социальные ожидания и оценки окружающих.

Заключение

В заключении хочу подвести итоги моего эссе о советской моде и её роли как инструмента идеологии. Изучение показало, что одежда в СССР была не только способом выглядеть красиво, но и важным средством формирования образа «правильной» советской женщины. Через моду власть пыталась донести идеалы женственности, трудолюбия, воспитанности и социальной роли женщины в обществе.

В 1920–1930-х годах через одежду подчеркивалась новая роль женщины, её участие в общественной жизни и равенство с мужчинами. В 1940–1950-х мода помогала вернуть женственность после войны и одновременно воспитывала культурного и аккуратного человека, а стандартизированные формы, цвета и детали одежды создавали единый «идеальный» образ. В 1960–1980-х годах одежда, аксессуары и обувь стали символами принадлежности к советской культуре и продолжали поддерживать образ женщины, которого ожидало государство.

Таким образом, советская мода выполняла важную идеологическую функцию: через внешний вид формировался образ женщины, который соответствовал ценностям и ожиданиям общества. Одежда была не просто вещью для повседневной жизни, она несла в себе смысл и служила инструментом влияния на взгляды и поведение людей. Это делает советскую моду уникальным примером того, как стиль и политика могут переплетаться.

Приложения

https://rusneb.ru/local/tools/exalead/thumbnail.php?url=000199_000009_012377455&width=360&height=460