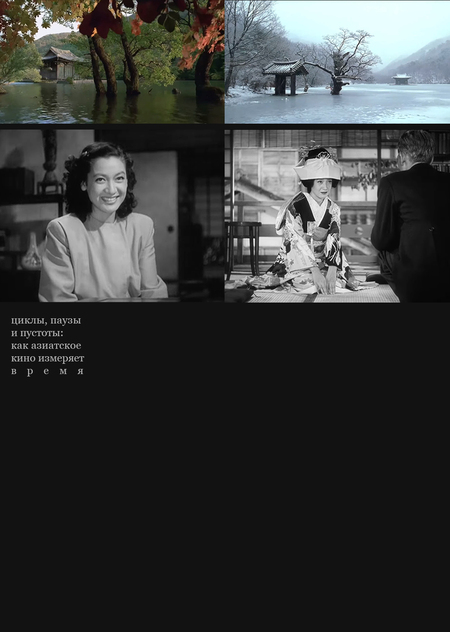

Циклы, паузы и пустоты: как азиатское кино измеряет время

1. Концепция 2. Анализ 2.1. «Весна, лето, осень, зима… и снова весна» 2.2. «Три времени» 2.3. «Яркий летний день» 2.4. «Поздняя весна» 2.5. «Песнь дороги» 3. Заключение 4. Библиография 5. Источники изображений

Концепция

Кино умеет показывать не только «что случилось», но и то, что происходит со временем самим по себе — как оно меняет людей, места и смысл — меняет ли вообще?

Так, визуальное исследование направлено на то, чтобы понять, какими художественными средствами фильм создает объективное ощущение смены времени иногда явным — через заголовки и хронологические метки, иногда тонким — через свет, цвет, ритм кадра или же через «character development» (досл. «развитие персонажа»). Сам же переход может быть не привязан к определенным внешним условиям или объективным временным шагам, как, условно, сезонам внутри года, а, напротив, может быть связан с внутренним, нравственным ростом героя или с чисто визуальной заменой места (а может быть, один признак в фильме будет сопряжен другому) — важнее не то, что именно меняется, а как зритель это переживает в структуре образа.

Вместо одной общей «теории времени» в рамках исследования интересует и практическая сторона вопроса: какие приемы оказываются рабочими в выбранных контекстах — монтаж, который аккуратно или резко отмечает разрыв; палитра и/или свет, переходящие от одной тональности к другой; изменение длительности планов и плотности ритма; вербальные и текстовые сигналы, драматургические ходы, которые делают перемену ощутимой для зрителя, и тому подобные. Все эти механизмы по-разному «материализуют время» на экране.

Иными словами, исследование ставит задачу выявить, какие комбинации средств создают прямую, однозначную смену времени, а какие оставляют ее подразумеваемой и многозначной, и как культурный и жанровый контекст влияет на выбор инструментов.

В исследование войдут пять фильмов, в которых тема перехода времени проявляется по-разному: «Весна, лето, осень, зима… и снова весна» (Ким Ки Дук, 2003), «Три времени» (Хоу Сяосянь, 2005), «Поздняя весна» (Ясудзиро Одзу, 1949), «Песнь дороги» (Сатьяджит Рай, 1955) и «Яркий летний день» (Эдвард Янг, 1991). Подразделы же подобраны так, чтобы быть релевантными каждому из пяти фильмов: в одних картинах соответствующие сигналы выражены явно, в других — работают как тонкие визуальные или аудиальные указатели, но они так или иначе дают сопоставимые точки наблюдения для сравнения способов создания ощущения смены времени. Среди таких подразделов — вербальные маркеры, монтаж и ритм кадра, свет и цвет, пространственные переходы и локации, телесность и драматургические переходы и звуковые маркеры. Внутри разделов, то есть каждого фильма, они идут по убыванию относительно своего «влияния» в формировании у зрителя чувства сменяемости времени.

Анализ

«Весна, лето, осень, зима… и снова весна»

Ким Ки Дук 2003

Время в первом рассматриваемом нами фильме — «Весна, лето, осень, зима… и снова весна» — течет по кругу, отражая и классическое восприятие времен года, и, с религиозной точки зрения, буддийскую идею перерождения и бесконечного колеса сансары. Ким Ки Дук рисует смену сезонов не просто как фон, а как форму повествования: каждая «глава» соответствует определенному времени года, и цикл смены сезонов символизирует круговорот жизни, потому фильм предстает перед зрителем не как линейный рассказ, а скорее как созерцание природы, сопровождаемое «дыханием» человеческих судеб, демонстрацией духовного пути, повторяющегося из года в год.

Текст и диалог

Сперва стоит упомянуть, что даже само название фильма, а именно дополнительное «…и снова весна» предупреждает последующее повествование о цикличности времени — фильм априори подает свою главную идею прозрачной для зрителя. Но и впоследствии названия сезонов, соответствующие пяти структурным главам («Весна», «Лето», «Осень», «Зима» и «…и снова весна»), появляются на титрах, сразу обозначая переходы времени, но не выделяя конкретный временной промежуток (зритель понимает, что главный герой растет, но не понимает, какой конкретный возраст принимает в каждой из глав-сезонов — для него это абстрактное «детство — отрочество — юность — взрослость»).

Диалоги же служат своеобразными «вехами морали», а вместе с тем, учитывая проблемы, поднимаемыми в фильме, «вехами времени» — они излагают «простые правила жизни» понятными примерами и укрепляют у зрителя ощущение круговорота бытия.

«Весна, лето, осень, зима… и снова весна». Ким Ки Дук. 2003.

Цвет и звук

Неудивительно, что вместе со сменой сезонов, соответственно меняется и цветовая палитра фильма. Весной в кадре преобладают нежно-зеленые и розовые тона пробуждающейся природы, летом — зелень деревьев и голубой воды, осенью — листва окрашивается золотым, оранжевым и рубиновым. Палитра зимней главы: холодные белый, синий и серый оттенки.

Переходы цветовой гаммы делают визуальный язык выразительным и интуитивно понятным: зритель отчетливо ощущает смену климатических состояний вкупе со сменой состояний героев фильма. Природные цвета превращают каждый кадр в незамысловатую притчу: красочная осень учит о богатстве и бренности, снежная зима — о пустоте и вечности, возвращающаяся весна обещает возрождение. При всем при этом природные временные маркеры показательно главенствуют над человеческим возрастом — мы отмеряем время именно по сезонам (лишь они конкретны и понятны), а не по возрасту главного героя (который, опять же, скорее абстрактен), несмотря на сопряженность тем взросления и смены времен года.

Звук в фильме почти осязаем и при этом неуловим. Отсутствие музыкальной драматургии подчеркивает, что только «спокойствие монастыря и природные шумы окружающей среды служат саундтреком к превращениям персонажей»[1], аккомпанируют тому самому «character development». В конечном счете, как и пейзажный, звуковой ландшафт фильма — немая пьеса природы: благодаря тишине и «естественным шумам» зритель улавливает в этих звуках знакомый ритм посезонного повествования.

[1] European Journal of Arts, Humanities and Social Sciences. «Cinematic Exploration of Love, Sex and Isolation in Kim Ki-duk Films». Naveen S., Sulthana Hameed. 2024.

«Весна, лето, осень, зима… и снова весна». Ким Ки Дук. 2003.

Монтаж

Сцены переходят одна в другую без спешки, а часто сменяются лишь легким покачиванием плота или затихающим выстрелом из ружья. Длинные статичные планы природы и помещения храма заставляют зрителя погружаться в созерцание.

Как и монтаж, ритм фильма гипнотичен: сюжету уступает место медитативное течение времени. Каждый из пяти «виньеток» снят практически как самостоятельная короткометражка, и переходы между ними происходят хоть и заметно, но довольно элегантно: в конце осеннего эпизода мы видим взрослого монаха, а с открытием дверей на сезон зимы оказывается тот же храм уже в заснеженном пейзаже. Смена сезонов чувствуется через чередование статичных видов — ритм природы здесь заведует ритмом повествовательным.

Пространство и телесность

«Весна, лето, осень, зима… и снова весна». Ким Ки Дук. 2003.

В пространственной структуре фильма весь мир героев сосредоточен вокруг плавучего храма на озере, выстроенного специально для съемок на старинном водоеме Чусанчи. Благодаря свободно стоящей входной двери перед храмом, герои как будто через «дверь в мир» могут уплыть от своей «Я», пересечением пространства обозначено начало и конец каждой главы. Само помещение храма почти не меняется на протяжении всего фильма — только сезонный свет и погода обновляют его образы. И весь фильм проходит в одном замкнутом пространстве: на плавучем буддийском храме в горах.

Кадры сменяются пространственно сквозь пейзаж. Переходы между сюжетными частями часто совпадают с использованием лодки или поворотом камеры через двери, что укрепляет ощущение одного «микрокосма» времени. Спустя много лет круг замыкается на единственном, неизменном месте действия.

Физическое развитие героя — еще один явный, легко считываемый признак течения времени, вкупе с сезонностью повествования образующее то самое чувство «многодневности». А нравственное взросление осознается зрителем не так просто: человеческое тело и поступки героев тесно переплетены с буддийскими аллегориями. Еще в «Весне» маленький монах безжалостно оттягивает камнями рыбку, змею, лягушку, и наутро на него кладут собственный «камень совести», привязывая большим валуном за спину. И вновь в финале (»…и снова весна») мы видим, как уже другой мальчик повторяет те же жестокие игры с животными.

«Весна, лето, осень, зима… и снова весна». Ким Ки Дук. 2003.

Течение времени в «Весне…» весьма понятно: оно не оставляет за собой загадки, не пытается вуалировать само себя: ключевые мотивы «сменяемости времени» в фильме Ким Ки Дука — природа и нравственное становление. Однако если первый привычен, понятен каждому из нас, то второй вносит в повествование глубину и вес: моральное становление делает смену времени не только видимой, но и значимой. Через поступки ученика и решения мастера фильм превращает природный цикл в этическую школу — каждое время года отзывается не только цветом и светом, но и грузом последствий, искуплением или, напротив, повторением ошибок.

«Три времени»

Хоу Сяосянь 2005

«Нет ни прошлого, ни будущего — лишь голодное настоящее».

«Три времени»: часть «Время свободы» Хоу Сяосянь 2005

Фильм «Три времени» Хоу Сяосяня представляет собой три связанные любовные новеллы, действие которых разворачивается в Тайване разных эпох. Все три эпизода посвящены темам любви, свободы и юности, переплетая личные истории героев с историческим фоном времени. При этом в каждой части главные роли исполняют одни и те же актеры (Шу Ци и Чан Чэнь), подчеркивая безвременность переживаний, затрагиваемых в фильме.

Хоу мастерски вплетает в романтические линии и политический фон эпохи. Для первой части важен контекст войны во Вьетнаме: герой получает повестку на службу, действие второй главы происходит в 1911 году, незадолго до революций: переезд Тайваня под власть Японии дарит надежду на национальную свободу. В фильме личное чувство неразрывно вплетено в историю — будь то призыв в армию, революционные веяния начала века или современная «гонка технологий».

Интересно, что новеллы расположены не в хронологическом порядке, — 1966, 1911 и 2005 годы, — но временный фон вневременной темы, затрагиваемой в фильме, интуитивно понятен и благодаря политическому, социальному контексту и благодаря средствам, речь о которых пойдет в дальнейшем.

Текст и диалог

Фильм выстроен как визуально понятный антологический сборник: перед каждой историей появляется особый вступительный фрагмент с плавным затемнением, на котором возникает пейзаж с текстовым оформлением, наподобие иллюстрированного старинного рассказа. Текстовые прологи «позируют издали» к последующим событиям, четко обозначая скачок во времени: год и место дальнейших событий.

Интересно, что во «Времени любви» течение времени частично преподносится еще и через письма, присылаемыми главным героем с военной службы:

«Дорогая мисс Мэй, Вы помните меня? Мы играли в бильярд перед тем, как я ушел в армию.

Время летит. С тех пор прошло уже три месяца…»

«Три времени». Части «Время любви» и «Время свободы». Хоу Сяосянь. 2005.

Монтаж

Хотя все три истории связаны главными героями и тематически, они рассказаны по‑разному. Так, «Время любви» (1966) выстроено свободно, с флешбэками. «То, что сюжет вскоре возвращается назад во времени, чтобы показать первое появление Мэй в бильярдной, — немедленный прием Хоу, заставляющий зрителя заново пережить и переосмыслить (через память) то, что предшествовало текущему действию»[2]. В то время как вторая часть, «Время свободы» (1911), буквально снята в духе немого кино, а третья, — «Время юности» (2005), — напротив, полна «мельтешения» современных технологий.

Можно сказать, что ритм повествования в пределах новеллы тоже во многом определяется именно временным контекстом этой конкретной новеллы: фильм не выбирает «что-то одно», не стилизует, условно, 2005-й год под немое кино — «Три времени» честен со своими зрителями в изображении и, как и ранее рассматриваемый фильм Ким Ки Дука, не скрывает сменяемость времени, а делает это основой всего нарратива.

[2] Slant Magazine. «Review: Three Times». Nick Schager. 2005.

«Три времени». Части «Время любви» и «Время юности». Хоу Сяосянь. 2005.

Звук

Каждая часть фильма звучит по-своему: любое из времен сопровождается своей неповторимой музыкальной темой. Во «Времени любви» повествование сопровождается популярной музыкой 1960-х, а уже во втором эпизоде включена лишь тихая фортепианная партитура и традиционные мелодии тайваньского сансянь, под которыми куртизанка поет для посетителей. В третьем эпизоде звучит современный городской звуковой пейзаж: шум улиц Тайбэя, гудки полиции, гул мотоциклов. Здесь герои хоть и говорят, но между словами — паузы пустоты, а ключевую информацию мы получаем через экран монитора или телефон, а не напрямую. Именно в этом фрагменте звуковое сопровождение задает тон чуть ли не всему повествованию — гул свободы и одиночества современности.

«Три времени». Части «Время свободы» и «Время юности». Хоу Сяосянь. 2005.

Телесность

Телесность в «Трех временах» — это своеобразный метр, который задает ритм времени каждой новеллы. В «Времени любви» тело действует как замедляющий механизм: длительные движения рук за бильярдным столом, неторопливые переглядывания замедляют время, делают настоящее насыщенным и продлевают «ожидание любви».

Во второй новелле, «Время свободы», телесность почти так же обреченно статична и, вдобавок, ритуальна: движения куртизанки поставлены в традиционный, почти музейный «режим» — манеры, пение, жесты подчинены установленному порядку, движения точны как элементы традиционного танца. «Околомузейная» пластика тела создает ощущение отставшего, ретроградного времени, где даже телесность удерживает эпоху в статике.

Третья часть, «Время юности», меняет темп телесного языка на противоположный: тела быстры, интимность импульсивна. Тело здесь — индикатор того самого «голодного настоящего»: оно само, как и время, производит ощущение мгновенной смены, когда события не укладываются в связную последовательность.

Как уже было упомянуто ранее, знакомые зрителю мимические штрихи одних и тех же актеров обретают разные «смысловые веса» в разных контекстах, и это повторение усиливает ощущение времени как вариации одной темы.

«Три времени». Части «Время любви» и «Время юности». Хоу Сяосянь. 2005.

Пространство и цвет

Пространство в фильме «ритмизует» само время: каждый интерьер и город — другая тактовая доля, другая модальность бытия, через которую мы переживаем эпоху. Локальная бильярдная, камерный салон прошлого и современный город образуют пространственную трилогию, в которой место действия само по себе сообщает о ходе времени: не через титры или прямые указания, а через ритм перемещений внутри него.

Оттенки цвета в фильме переходят от теплых к холодным, подчеркивая эмоциональные тона. Первый эпизод («Время любви») изобилует зеленым и желтоватым. Во втором эпизоде («Время свободы») доминирует красный: интерьер борделя, традиционные фонари и костюмы выполнены в теплых красно-оранжевых тонах. Наконец, третий эпизод облит синими и серыми тонами: ночной Тайбэй, неоновые вывески, холодное сияние мониторов. Холодно-резкие цвета подчеркивают уже другое настроение — технологичный, хаотичный и немного меланхоличный мир современной «свободы».

По итогу Хоу Сяосянь создает не три отдельные картины, а сложную мозаику, где личное и историческое сплавлены. Главная ценность фильма — в воспроизведении сходств и различий между тремя эпизодами: от цвета, композиции кадров, звука (или его отсутствия) до способов передачи чувств и исторического контекста. Границы времен четко обозначены, мы почти не видим само «течение», но всегда понимаем, когда перебрасываемся в другую историю — даже если действующие лица оказываются визуально неотличимы.

«Яркий летний день»

Эдвард Янг 1991

«Яркий летний день», разворачивающийся в Тайбэе 1960–61 гг., одновременно показывает исторический контекст и личное время героя-подростка. Время — не фон, а активная сила: оно отмеряется не датами, а утратой детской невинности и нарастающей тяжестью повседневности. Фильм открыто связывает интимное и общественное так, что перемены сердечно-личного роста читаются как отпечатки большой истории.

В рамках визуального исследования именно с «Яркого летнего дня» начинается анализ фильмов, которые в демонстрации хода времени опираются не столько на вербальные маркеры или титры, сколько на медленные трансформации в поведении и быту персонажей.

Телесность

В фильме взросление показано через изменения в поведении и состоянии тел героев. Для Сира, например, этот процесс в том числе (наряду с учебным процессом и проблемами со зрением) сопровождается нарастанием напряжения в отношениях с Минг: сначала безразличие, затем восприятие как своего «друга навсегда», затем влюбленность, которой сопутствует ненависть и ревность к многочисленным поклонникам, а к концу — трагический всплеск насилия из-за нежелания Минг «меняться». Травматические события (первоначально это смерть Хани) становятся жестоким маркером конца невинности: для Сира взросление буквально оборачивается трагедией, которое затрагивает и другие аспекты его жизни: например, когда он бросает учебу или крадет часы мамы. Брат Лао Ер, напротив, взрослеет «в лучшую сторону», взяв вину брата на себя (при этом пытаясь сокрыть проступок) и приняв жестокое наказание от отца, который, параллельно Сиру, в противостоянии авторитетам «звереет» и теряет свою должность. Наблюдая эту внутреннюю борьбу, зритель и время воспринимает относительно ее, но, сложив с остальными художественными приемами, может собрать «целое», которое хоть и не проговаривается напрямую, но постепенно «разворачивается» внутри персонажей.

«Яркий летний день». Эдвард Янг. 1991.

Пространство

В обычный день Сира входит посещение несколько локаций, поэтому сцены то и дело перекладываются из одного «мира» в другой: семейный дом и его родные комнаты, школьное окружение, киностудия, районы уличных клубов и так далее — при этом начало дня всегда начинается либо с дома, либо со школы, ее интерьера или двора. Наблюдать это особенно интересно, потому что именно благодаря пространственному «рефрену» — школа/дом → прочие локации → снова дом — мы не теряемся во времени, не воспринимаем происходящее как бессвязный набор эпизодов, оставляя в памяти только динамику, а видим устойчивый ритм жизни, по которому можно «отсчитать» и дни, и постепенные перемены в героях: изменения в поведении и обязанностях подростка видны именно в тех контекстах, где раньше он был беззаботен.

Тему «двумирья» в контексте взросления Сира особенно поддерживает обилие дверных проемов и оконных рам, словно показывая нахождение героя «между мирами» — пересечет ли порог Сир или оставит как есть, как в момент ссоры с его другом Ма?

«Внешний мир», за исключением перемещений героев и игры камеры, почти не дает нам никакой информации о времени, в котором происходят события: так, например, даже дом Сира в конце фильма выглядит почти точь-в-точь, как в начальных сценах.

«Яркий летний день». Эдвард Янг. 1991.

Текст и диалог

Временные границы событий в совокупности задаются довольно четко, в виде титров: летом 1959-го года отец Сяо Сира упрашивает школьного администратора пересмотреть перевод сына в вечернюю школу, а летом 1961-го, спустя два года, Сяо Сиру выносят приговор. Глобально, внутри фильма много прочих временных маркеров, выраженных, преимущественно, в форме диалога, однако они, как правило, не принимают точных календарных значений: «Даю тебе время на сбор денег, что ты мне должен», «Ей нужно отдохнуть пару дней», «Это день, когда я убью Хитрющего» и тому подобные. То есть все события фильма не вписываются ни в один день, ни даже в неделю, а занимают, по меньшей мере, несколько месяцев — и это тоже считывается.

Фильм задает собственные «вехи времени», и они разнятся для каждого персонажа: свой темп взросления, свои точки необратимости, свое «прошлое». Именно поэтому character development в фильме — не только про Сира, но и про его окружение, включая Хитрющего. Когда Сир наконец приходит к нему («Это день, когда я убью Хитрющего»), тот произносит фразу: «Не давай прошлому себя беспокоить, ладно?». Именно этот диалог становится ключевым в восприятии «до и после» Хитрющего, фиксирует стремление персонажа выйти из «репетативной петли насилия».

В отличие от «Весны, лета, осени, зимы… и снова весны» и «Трех времен», название фильма заимствовано из песни Элвиса Пресли «Are you lonesome tonight?», а не является прямым хронологическим ярлыком — и все же юность в картине неоднократно перекликается с образом лета.

«Яркий летний день». Эдвард Янг. 1991.

Монтаж

Несмотря на общий хронометраж около четырех часов, Ян почти не оставляет места для долгих пауз, либо умело, незаметно для зрителя чередует их с резкими монтажными акцентами, так что фильму характерна общая динамичность, колебания между тишиной и хаосом. При этом, наблюдяя, мы почти всегда можем сказать, какое действие произошло в этот конкретный день, а какое — в другой, благодаря тому, что мы почти всегда фиксируем начало либо конец дня через пробуждение и засыпание Сира соответственно.

Цвет и звук

«Ян говорил, что одним из его главных воспоминаний о времени, показанном в „Ярком летнем дне“, была нестабильная подача электричества и связанные с этим периоды слабого или полного отсутствия света. <…> Возможно, однако, самым тонким и сильным эффектом пестрого светового решения фильма является то, что оно позволяет режиссерскому взгляду вводить наш взгляд в свето-теневую глубину (кьяроскуро) преследуемого прошлого, образы которого обращаются к нам с мимолетной, сновидческой таинственностью»[3].

Так, и световая, и цветовая палитры работают на подчеркивание «временных вех». Высок контраст между дневными и ночными сценами: первые сняты в «мягких, пастельных» тонах, вторые же, напротив, почти полностью погружены в тень, прерываемую лишь светом из окон (те самые редкие лазейки в другой «мир») или светом фонаря — почти все трагические сцены фильма воспроизведены именно в сумерках.

Звуковые маркеры же не столько отчеркивают хронологию, сколько делают саму эпоху «осязаемой», задают политический и социальный контексты, как в «Трех временах» — через американизацию вкусов подростков (тот же Элвис Пресли), городскую суету или новости по радио, которыми увлечен отец Сира.

[3] The Criterion. A Brighter Summer Day: Coming of Age in Taipei. Godfrey Cheshire. Март 21, 2016.

«Яркий летний день». Эдвард Янг. 1991.

В фильме время уже не рисуется календарными точками, а «измеряется» индивидуально через асинхронность судеб. Янг показывает не одно общее «время», а несколько ритмов — семейный, школьный, уличный — которые расходятся и моментами сталкиваются так, что взросление героя оказывается одним большим «последствием» несовпадения этих ритмов, четко разграничивая «настоящее» и «прошлое», но, в случае Сира, даже не давая намека на «будущее».

«Поздняя весна»

Ясудзиро Одзу 1949

Вывески «Time / Life».

«Поздняя весна». Ясудзиро Одзу. 1949.

В «Поздней весне» Одзу время ощущается опосредованно: через кинематографические приемы и через поведенческие и вербальные маркеры, а не через экзотический сюжет или четкие текстовые обозначения «временных глав». Озу строит кадры и сцены так, что мы буквально наблюдаем, как мало происходит, и медитативные моменты вокруг бездействия выводят на передний план осознание минувшего и будущего.

Текст и диалог

Среди понятных и очевидных вербальных маркеров — в диалогах герои сами упоминают свой или чужой возраст, как тетя Норико, когда доказывает «непреложную необходимость» в женитьбе 27-летней племянницы.

Реплики, к тому же, часто перегружены временным подтекстом: к примеру, слова дочери профессора Онодэры о том, что «замужество — могила жизни», фактически сигнализируют, что брак трактуется почти как финал жизни и, по совпадению, фильма в том числе. А подсказок того, спустя какое время Норико все же выдают замуж, в фильме вовсе нет.

«Это неправда. Вот увидишь. Мне 56 лет. Моя жизнь близится к концу. А ваша супружеская жизнь только начинается. Вы начинаете новую жизнь — такую, которую вам с Сатакэ предстоит построить вместе. Жизнь, в которой мне нет места. Таков порядок человеческой жизни и истории», — Сюкити Сомия

Телесность

Главный маркер изменений во времени — сама героиня Норико, чьи движения и мимика в поздних сценах становятся значительно сдержаннее, чем в начале фильма. Финальная череда эпизодов — прощание, поездка, отъезд — оформлены так, что исчезновение Норико из дома показано не как торжество, а как неизбежная утрата, смешанная, справедливости ради, с принятием порядка вещей и внутренней зрелости. То есть «эмоциональный сдвиг» можно читать и как жертвенный акт привязанности, и как тихое созревание Норико.

Интересно, что сам жених Норико, Сатакэ, в фильме выполняет роль социального механизма, обеспечивающего «выход» дочери из дома, а не актора любовной драмы — зритель его не видит, ему о нем почти ничего не известно. «В тени» остаются и другие многочисленные пары фильма — зритель узнает о них из рассказов или фотоальбомов, но не наблюдает вживую. В фильме брак выступает как институция, рушащая, в случае с Норико, привычные ей быт и социальные устои, вынуждая меняться. Такие «точки кипения» были и в уже ранее рассмотренном нами фильме «Яркий летний день», когда Сир в порыве ненависти убивает Минг, а его отец жестоко наказывает старшего Лао Ера. Такие «финальные формы» — не трансформация, а результат накопления: паттернов поведения, ожиданий или давления среды. Мы наблюдаем их «издалека».

«Поздняя весна». Ясудзиро Одзу. 1949.

Пространство и звук

Хотя большую часть действия фильма занимает семейный дом, комнаты и коридоры — именно путешествие визуально сигнализирует смену жизненного этапа и взросление героини, они получают особую «весомость» и тем самым обозначают пространство, в котором личная жизнь Норико вступает в контакт с внешним миром. Переход от домашней «интимной» географии к внешним местам делает возможным логистически и символически общий «акт разъединения» отца и дочери.

Фильм снят во время послевоенной оккупации Японии, поэтому значительное место в фильме также занимает тема «западности», которая идет строго параллельно общей концепции фильма. Внешние нововведения включали политические и правовые права для женщин, что не только и не столько отменило текущие традиции в стране, но создало новую правовую и культурную среду, где место женщины и структура семьи подвергались переосмыслению. Можно сказать, что Норико, будучи «modern girl» (досл. «современной девушкой»), — это доказывает хотя бы ее сидение на стуле, а не на классическом татами, — воспринимала брак как «шаг назад» к прошлым традициям, к старым общественным механизмам, которые угрожали ее новоприобретенной свободе в выборе и к которым привыкли, например, ее отец и тетя.

Вдогонку к «Пространству», важно упомянуть, что в фильме неоднократно звучат западные мотивы: в сцене скрипичного концерта, в свадебном марше из «Лоэнгрина» или в перезвоне колоколов Вестминстера.

«Поздняя весна». Ясудзиро Одзу. 1949.

Монтаж

«Вместо того чтобы рассказывать поверхностную историю, я хотел копнуть глубже — показать скрытые подводные течения, вечную изменчивость жизни. Поэтому, вместо того чтобы постоянно выдвигать драматическое действие на первый план, я оставлял пустоты, чтобы у зрителя оставалось приятное послевкусие», — Ясудзиро Одзу. «I Lived, But…» (1983).

Редкий монтаж и длинные статичные кадры замедляют восприятие времени: почти все сцены диалогов сняты камерой на уровне татами без движения. Встреча Норико с ее женихом Сатакэ, например, и вовсе не показана — его имя упоминают, но самого героя мы не видим. Это делает хронологию нарративно эллиптической: мы понимаем последовательность событий, но не получаем четких календарных отметок.

Статичные, пустые кадры (натюрморты или пейзажи) можно также трактовать как особо значимые для Озу «pillow shots» (досл. «кадры-подушки»), которые в фильме функционируют как паузы и между тем символизируют само «течение времени». Так, одним из таких «pillow-shot» является съемка океана, который «в фильмах Одзу зачастую ассоциируется с вечностью»[4].

[4] The Cinematograph. Late Spring Review. Daniel R. Kieckhefer.

«Поздняя весна». Ясудзиро Одзу. 1949.

В «Поздней весне» время тоже проявляется не через яркие события и конкретные метки «извне», а через ткань повседневности, наблюдаемой зрителем, через трансформацию быта самой Норико — через повторяющиеся ритуалы и их постепенное «неповторение», ровно как одновременные фильму исторические сдвиги. Одзу превращает брак в эдакий символический маркер завершения конфигурации «отец и дочь», «ранняя и поздняя весна».

«Песнь дороги»

Сатьяджит Рай 1955

«…путь назад невозможен; нельзя повернуть вспять, даже если бы этого захотели.

У времени только одностороннее движение»,

«Proceedings of the Indian History Congress» Jawaharlal Nehru on secularization 1989

Драма о жизни бедной крестьянской семьи, «Песнь дороги», снятая по одноименному роману Бибхутибхушона Бондопаддхая, передает течение времени скорее через наблюдательскую композицию: не как линейную цепь событий, а как «наслоение» коротких эпизодов, пауз и длительных созерцательных планов. При просмотре фильм кажется умышленно неторопливым и символичным в своих образах, как «Поздняя весна», а также во многом опирающимся на природность, как «Весна, лето, осень, зима… и снова весна».

Монтаж, цвет и звук

Роман, на котором основывается фильм, неоднократно переосмысляется «индийским Жаном Ренуаром», но оставляет без изменений сценарий, который «должен был сохранить некую беспорядочность и рассеянность оригинального романа, потому что именно в этом заключалась подсказка к ощущению подлинности: жизнь в бедной бенгальской деревне действительно течет беспланово, блуждающе»[5].

Так и монтаж, вслед за сценарием, нетороплив: многие кадры держатся в неподвижности или медленном панорамировании. Единственный заметный «разрыв» времени, — предположительно, длиной в семь лет, — происходит, когда зритель видит уже подросших Дургу и Апу, но даже тогда, кое-что сквозь года остается неизменным: обвинения Сарбоджаи в сторону тети Индир в распущенности дочери. Зритель не теряется во времени, благодаря очевидному скачку и смене актеров, но ощущает «неизменность бытия», бесконечность ссор внутри семьи.

«Наиболее значительным тематическим добавлением Рая к роману Банерджи* стало усиление акцента на взрослении Апу как поступательном движении вперед, а не как на циклическом повторении судьбы родителей, что было характерно для книги»[6]. * Банерджи — сокращенная форма имени Бондопаддхай

Тогда интересно рассмотреть, что, если бы Рай все-таки не вносил изменения в нарратив, мы имели бы возможность дополнительно наблюдать «наследственность судеб» и цикличность жизни внутри семьи, ощущать время именно через зеркало «родители — дети».

Что касается визуальных маркеров, то ночной или утренний свет, сменяющий соответственно день или ночь, также фиксируется камерой без наигранности: смена дня и ночи, приходы сезона муссонов и их окончание — все это показано «как оно есть», наподобие итальянского неореализма.

[5] Satyajit Ray. Indiana University Press. 2022. [6] Essay by Brian Eggert. Pather Panchali. Deep Focus Review. 2018.

«Песнь дороги». Сатьяджит Рай. 1955.

Пространство и телесность

В фильме, как уже было упомянуто, много символов, пространственных и телесных, связанных с потоком времени и жизненным циклом. Например, поезд, от которого в восторге Апу и Дурга, становится символом другого мира и будущего: хотя он всегда пребывает где-то «вне кадра», его гул выступает как своеобразный вызов будущему. И этот «вызов», между тем, является гуманистической метафорой возможности и односторонности движения времени, резонирующая как с путем Апу, так и, глобально, с представлением Рая о постколониальной модернизации Индии.

По большей части мы «наблюдаем время» непосредственно через персонажей: через «смену имиджа» Дурги, когда она взрослеет, красится, начинает задумываться и говорить о замужестве, через «увядание» тети Индир, когда она все чаще покидает стены родного дома под тяжестью упреков золовки, которых также с течением времени становится все больше. Интересно, что даже со смертью тети, всеобщее раздражение, растущее в семье, не угасает — оно лишь набирает свою силу, усугубляется отъездом отца Хари, достигает своего пика, когда сама Сарбоджайя начинает воровать, и, наконец, стремительно сбрасывается со смертью Дурги — с того времени копится уже не раздражение, а глубокая скорбь, которая и вынуждает семью покинуть родовое пристанище.

«Песнь дороги». Сатьяджит Рай. 1955.

У Рая время не идет как линейная ось событий, оно «налегает» слоями привычек, как в «Поздней весне», но затрагивает не только жизнь одного человека, но целой семьи. Крупные поворотные эпизоды — смерть тети, болезнь Дурги, отъезд семьи — действуют уже как «конденсированные» итоги этого пути, разделяют, как и в «Ярком летнем дне», «настоящее», «прошлое» и, вдобавок, «будущее». В результате хронология превращается в жестокую хронику быта — в последовательность не столько фактов, сколько мелких жестов, которые сохраняют коллективную память семьи.

Заключение

Азиатское кино, представленное в визуальном исследование сжато через Ким Ки Дука, Хоу Сяосяня, Эдварда Янга, Ясудзиро Одзу и Сатьяджита Рая, демонстрирует общую склонность «переживать» время вместо того, чтобы просто его сообщать: темпоральность задается, например, через природу и ее циклы, через постепенные трансформации тел и ролей, через повторяющиеся пространственные якоря и их разрывы и через культурный фон, вписанный в повседневность. Часто встречающиеся приемы — созерцательные планы, эллипсы, pillow-shot’ы, звуковые лейтмотивы и оформление быта — создают «многослойное» время: оно одновременно циклично («Весна, лето, осень, зима… и снова весна»), фрагментарно («Три времени»), и «телесно-последовательно» («Поздняя весна», «Песнь дороги»). Важным будет упомянуть, что эта самая темпоральность связана не столько с «эстетикой», сколько с этикой восприятия: кино Азии часто переводит «большую» историю в «малую» и тем самым делает историю ощутимой, близкой зрителю. Режиссеры не прячут всем уже известный политический или исторический контекст — они «инкрустируют» его в рутинность так, что эпоха ощущается как давление на повседневность, а не как фоновая дата. Если западный экран часто старается «победить время», то здесь оно скорее «хранится» (хорошей аналогией будет японское искусство реставрации «кинцуги») — в предметах, пустых комнатах, повторяющихся ритуалах и тех пустотах, когда зритель встречается лицом к лицу с собственной эмпатией.

European Journal of Arts, Humanities and Social Sciences. «Cinematic Exploration of Love, Sex and Isolation in Kim Ki-duk Films». Naveen S., Sulthana Hameed. 2024. URL: https://ejahss.com/index.php/journal/article/view/108 [дата обращения: 03.11.2025]

Slant Magazine. «Review: Three Times». Nick Schager. 2005. URL: https://www.slantmagazine.com/film/three-times/ [дата обращения: 05.11.2025]

The Criterion. A Brighter Summer Day: Coming of Age in Taipei. Godfrey Cheshire. Март 21, 2016. URL: https://www.criterion.com/current/posts/3981-a-brighter-summer-day-coming-of-age-in-taipei?srsltid=AfmBOoqhcUqgnjHZfC3CRInZ_7hT4_ImB0Y4aUj8sCIgb8D2UuGF7Yuz [дата обращения: 06.11.2025]

The Cinematograph. Late Spring Review. Daniel R. Kieckhefer. URL: https://www.the-cinematograph.com/movies/late-spring/ [дата обращения: 10.11.2025]

Satyajit Ray. Indiana University Press. 2022. URL: https://muse.jhu.edu/pub/3/oa_edited_volume/chapter/3304518 [дата обращения: 17.11.2025]

Essay by Brian Eggert. Pather Panchali. Deep Focus Review. 2018. URL: https://www.deepfocusreview.com/definitives/pather-panchali/ [дата обращения: 17.11.2025]

«Весна, лето, осень, зима… и снова весна». Ким Ки Дук. 2003.

«Три времени». Хоу Сяосянь. 2005.

«Яркий летний день». Эдвард Янг. 1991.

«Поздняя весна». Ясудзиро Одзу. 1949.

«Песнь дороги». Сатьяджит Рай. 1955.