Концепция

Иллюстрация в советском союзе имела большое значение как средство идеологического воспитания и формирования вкуса. В детских книгах иллюстрации помогали передавать главную идею автора, облегчали восприятие текста, делали учебные материалы более доступными и наглядными. И, конечно, книжные иллюстрации просто оживляли текст, делали его интересным и запоминающимся. В период существования СССР было выпущено огромное количество самых разных книг и журналов, которые были проиллюстрированы сотнями художников, которых по-настоящему можно назвать мастерами своего дела. Это можно подтвердить тем, что советские иллюстрации любят до сих пор, книги пользуются спросом и переиздаются с теми же иллюстрациями, с которыми впервые были напечатаны более 40 лет назад.

Нам известны такие великие иллюстраторы как В. Лебедев, В. Чижиков, В. Сутеев, Е. Чарушин, Е. Мигунов, Е. Рачев. Этот список можно продолжать бесконечно и у каждого художника будут достойные и примечательные работы.

Как уже было упомянуто выше, в советском союзе важной целью иллюстраций было эстетическое и идеологическое воспитание, что требовало от художников некоторой цензуры и ограничений (как и во всех сферах искусства тех времён). Возникший тогда соцреализм поглощал всё вокруг себя, новое и необычное искусство воспринималось в штыки и критиковалось. Большое влияние оказала статья 1936 года «О художниках-пачкунах», (а позже и статья о формализме в детской иллюстрации 1961 года) после которой эксперименты и поиски образов оказались запрещены. Были разработаны правила по созданию «той нужной советскому человеку» иллюстрации, где были указаны нужные размеры, колорит и тональность, возможные отклонения от принятого стиля.

Тем не менее, поле для фантазии в книжном искусстве было значительно шире и свободнее чем в других видах искусства. Приведу пример из статьи Жанны Уманской «Маркеры советского в детской иллюстрации 60-80х годов XX века». Там сказано, что в те времена было дерзостью создание картины с «унылым персонажем на фоне домашней утвари и фикуса», в книжной же иллюстрации предметы быта были необходимы, а настроение персонажей на картинке соответствовало прописанным в тексте событиям.

«Всю эту мазню, которая не дает никакого реального представления о действительности, и все извращения в этой области надо из детской литературы беспощадно изгонять. Пусть такие художники рисуют свои рисунки для себя, для своего собственного удовольствия, а нашему ребенку мы эту мазню преподносить не позволим».

А. Андреев, на совещании по детской литературе ЦК КПСС, 1936 г.

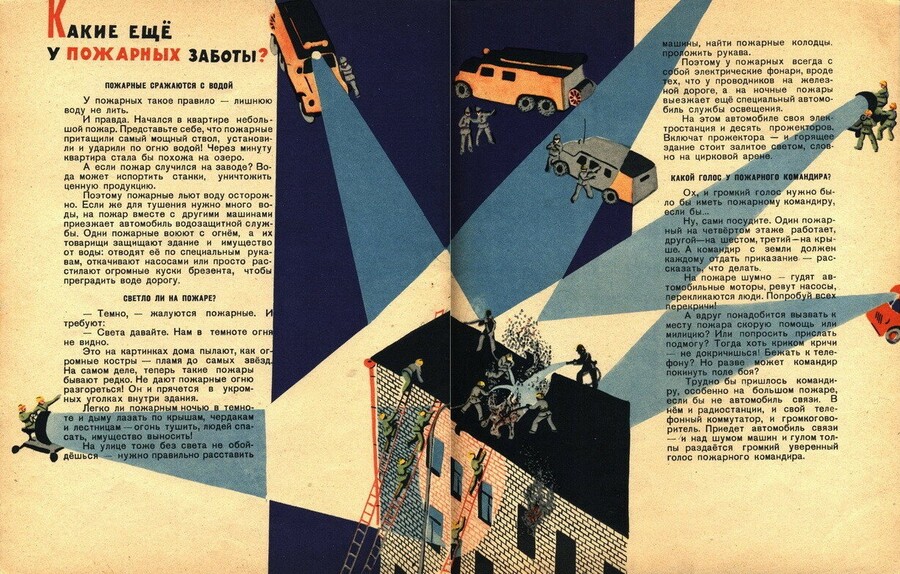

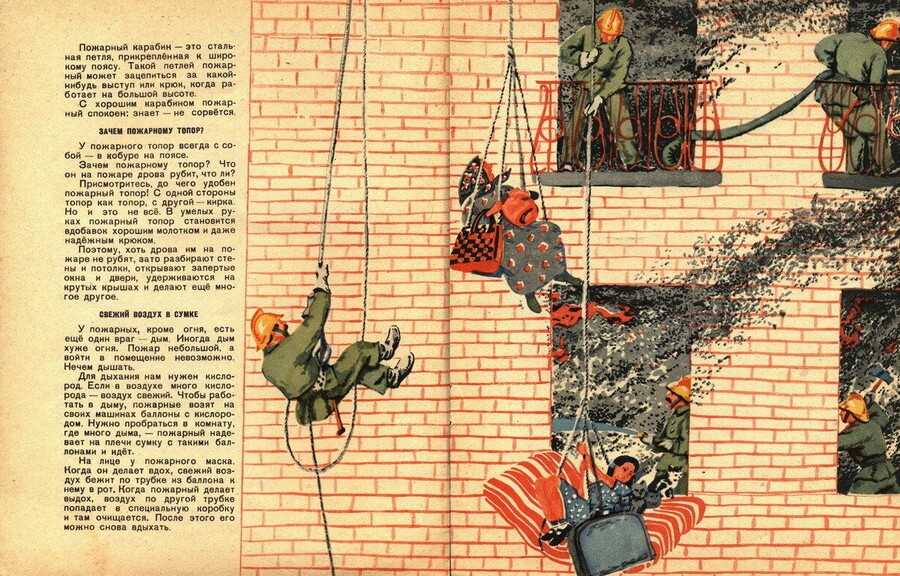

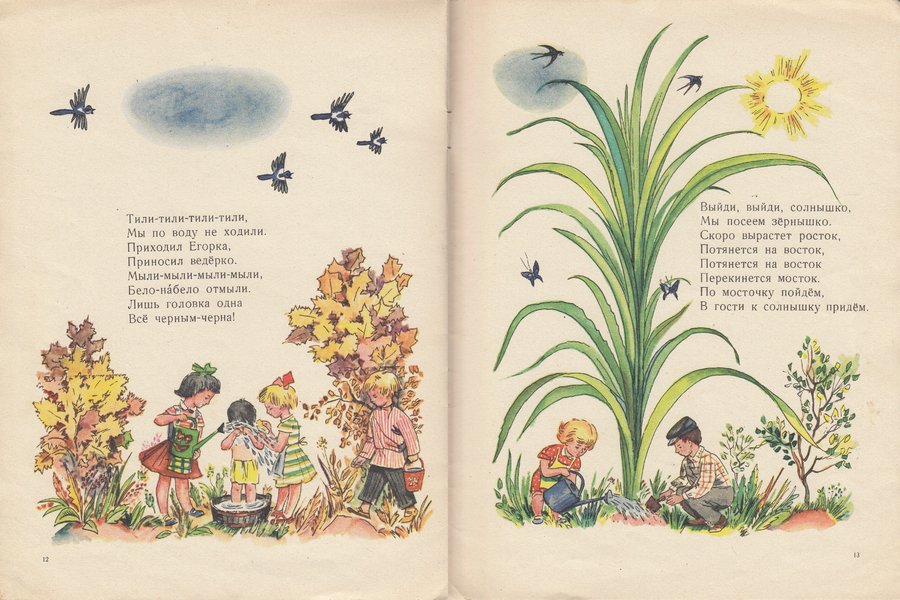

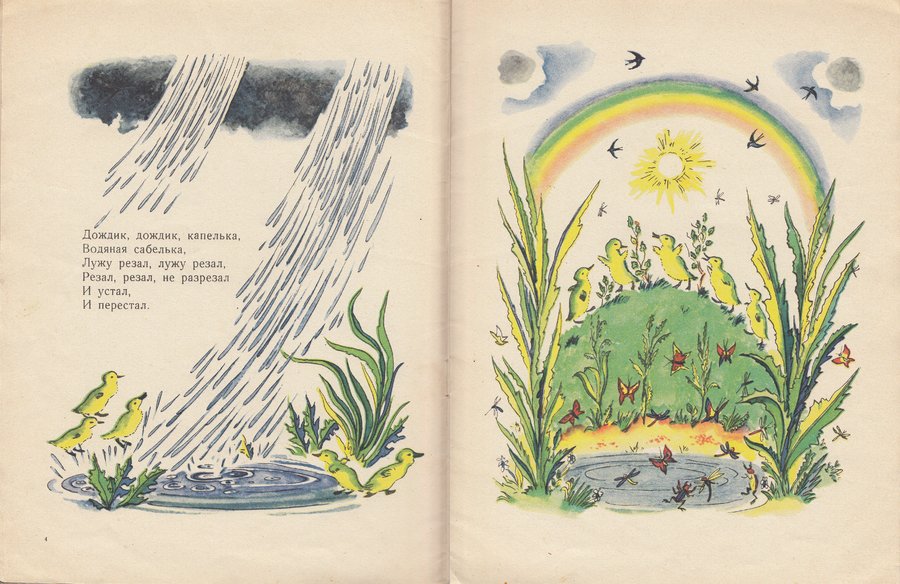

Ниже представлены иллюстрации, к которым относится приведённая цитата

В. Лебедев, иллюстрации к книге «Сказки, песни, загадки» С. Маршака, 1973 г. (переиздание)

Не стоит забывать и тот факт, что профессия художника-иллюстратора приносила доход, что способствовало приходу в данный вид творчества художников, которые состояли в обществе неофициального или непризнанного искусства. К таким группам относят художников-концептуалистов и нонконформистов, использовавших в своих работах неожиданные сочетания и формы, абстракцию и соц-арт.

Цель визуального исследования — выделить основные особенности и приёмы в иллюстрации неофициальных художников (1960–1980гг.) через сравнение иллюстраций с основными их проектами и картинами. Будет проведена параллель между их иллюстрациями к книгам и картинами, которые писались в мастерских и которые они считали своим основным занятием. Художники ощущали себя скорее самостоятельными живописцами, работающими в сфере нового (концептуального) искусства. Свою работу в издательствах они считали лишь способом заработать деньги, на которые можно было жить, параллельно занимаясь основной сферой деятельности — написанием картин и созданием различных проектов и инсталляций.

Я выбрала нескольких художников неофициального искусства, которые на мой взгляд довольно полно и объемно могут отразить предмет исследования. Все они основной сферой деятельности считали написание картин, иллюстрации были работой, приносящей заработок. Среди рассматриваемых художников — Юло Соостер, Эрик Булатов и Олег Васильев (иллюстрировали книги вместе) и Илья Кабаков. Каждый их них имел свой собственный стиль и технику. В качестве текстовых источников использованы биографии художников, посвящённые им статьи, раннее написанные исследования об их творчестве.

В каждой главе про художника описаны приёмы, которые использовали художники, основные образы и символы, их работы в детской книжной иллюстрации, а также отдельно стоящая сфера иллюстрирования научно-популярной литературы.

Рубрикатор

Концепция Юло Соостер Юрик Булатов и Олег Васильев Илья Кабаков Заключение и выводы

Между Стилями: Иллюстрация как Феномен в Искусстве Неофициальных Художников СССР

Сообщество художников неофициального искусства возникло после смерти Сталина, когда государственная политика смягчилась по отношению к культуре. Хотя у художников и появилась возможность немного выходить за рамки официального искусства, они прекрасно осознавали, что настоящей свободы им не дадут, а участие в выставках призрачно. В связи с этим, творчество таких художников оставалось сугубо личным.

Чтобы как-то существовать и иметь возможность заниматься «искусством для себя» художники часто шли иллюстрировать книги, где цензура была не так сильна и можно было позволить себе некоторую свободу.

Юло Соостер

Юло Соостер — художник, который создал достаточно узнаваемый стиль, его иллюстрации часто называют «соостеровскими». Он переносил в них то, что изображал на своих полотнах. В книжное искусство его позвал друг Ю. Соболев, так как Юло долго не мог найти работу. Иллюстрирование ему пришлось по душе, свой путь он начал именно с детских произведений. Но Юло не сразу нашел «свой стиль».

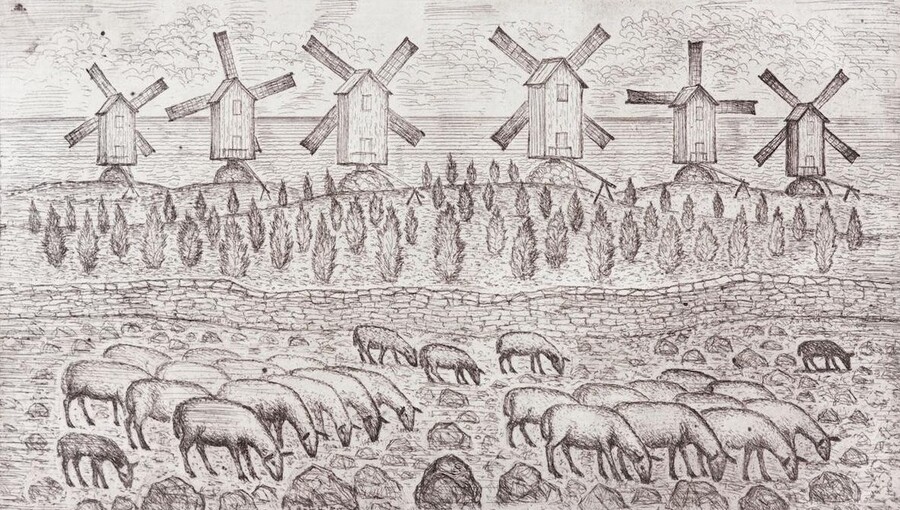

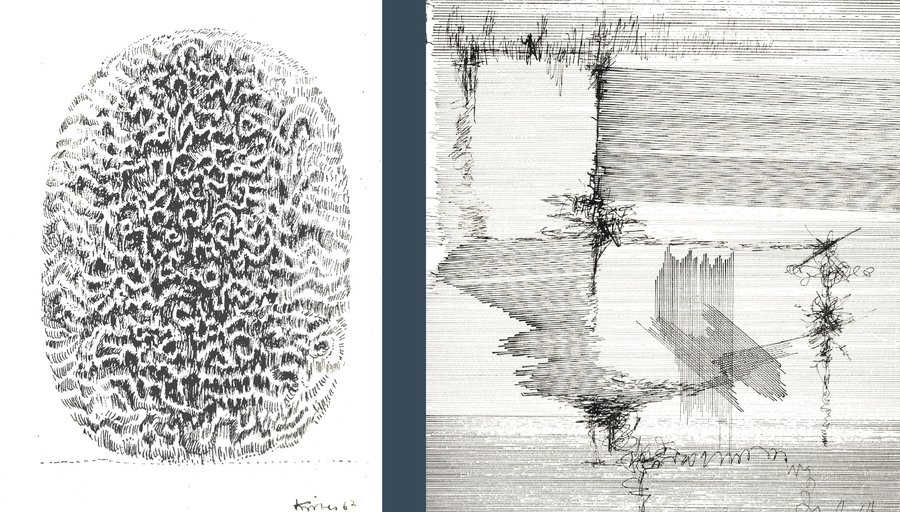

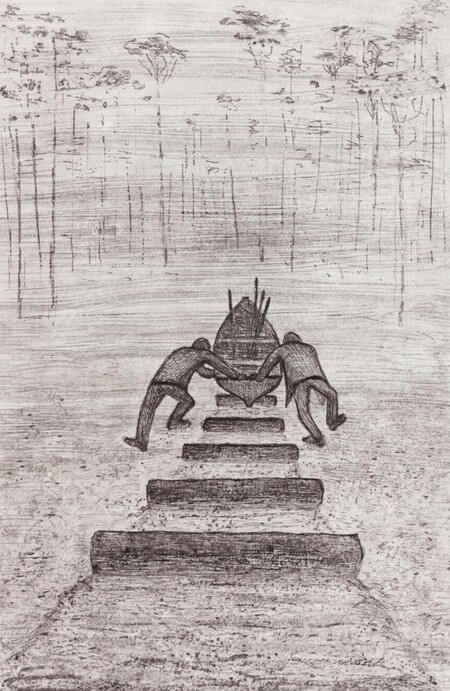

Ниже представлены первые иллюстрации Юло Соостера, преимущественно чёрно-белые, линейные. В них он просто передаёт содержание. Но можно сразу заметить большое количество деталей. Художник будто ведет читателя по книге.

Иллюстрации к произведению «История крепостного мальчика» С. Алексеева, 1965 г.

Иллюстрации к произведению «Маленький Иллимар» Ф. Тугласа, 1959 г.

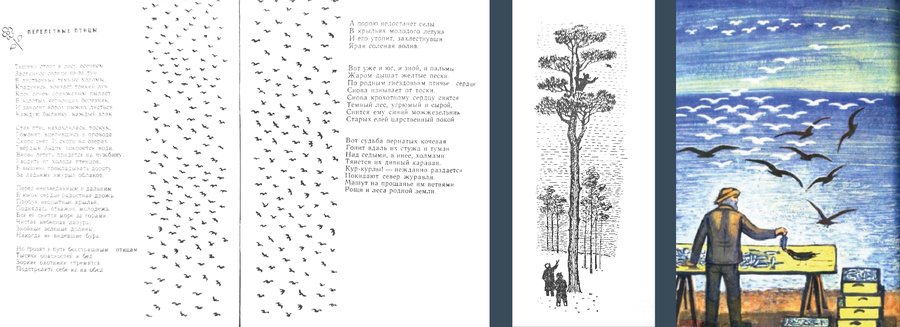

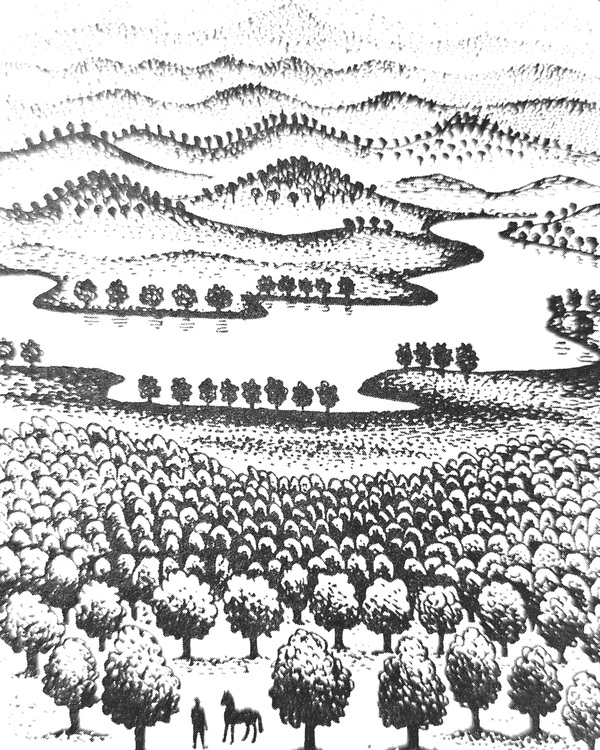

Немного позже заметна игра с ритмом и бесконечной повторяемостью изображенного. С помощью такого приёма передаётся воздух пространства. Можно даже сказать, что восприятие иллюстрации становится легче, поскольку глаз самостоятельно находит повторяющиеся элементы и воспринимает их как силуэтные пятна. Ритм помогает распределить эти пятна по странице.

Подобный приём он использует и в картинах.

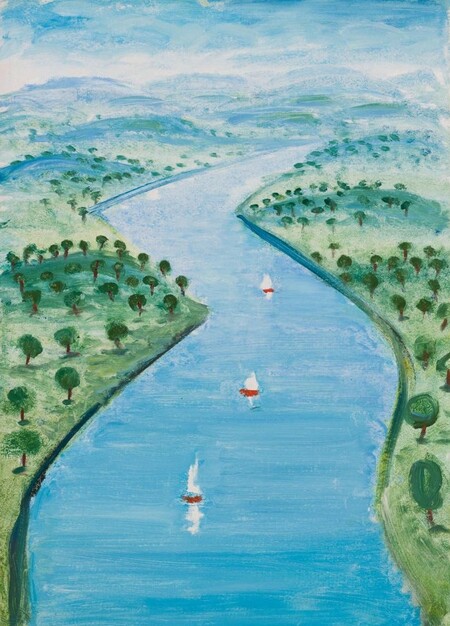

Река Эрма, 1957–1959 гг. / Иллюстрация к произведению «Шесть гениев» С. Гансовского, 1965 г.

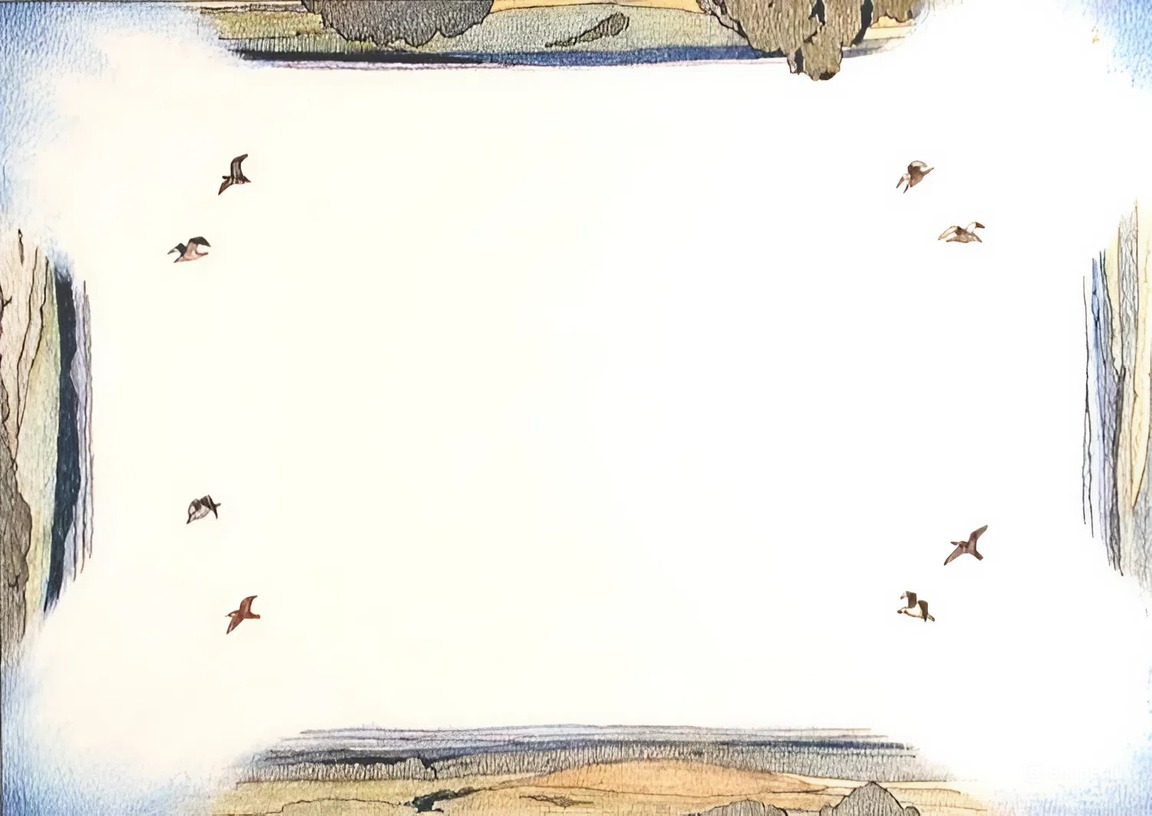

Иллюстрация к стихотворению «Перелетные птицы» в пер. Н. Банниковой, 1959 г. / Иллюстрации к произведению «Птицы, лисицы, зайцы и прочие» Е. Спангенберга, 1962 г.

Голубые можжевельники, 1967 г. / Можжевельники, 1964 г.

Иллюстрации к произведению «Колесо смеха» В. Лугового, 1965 г.

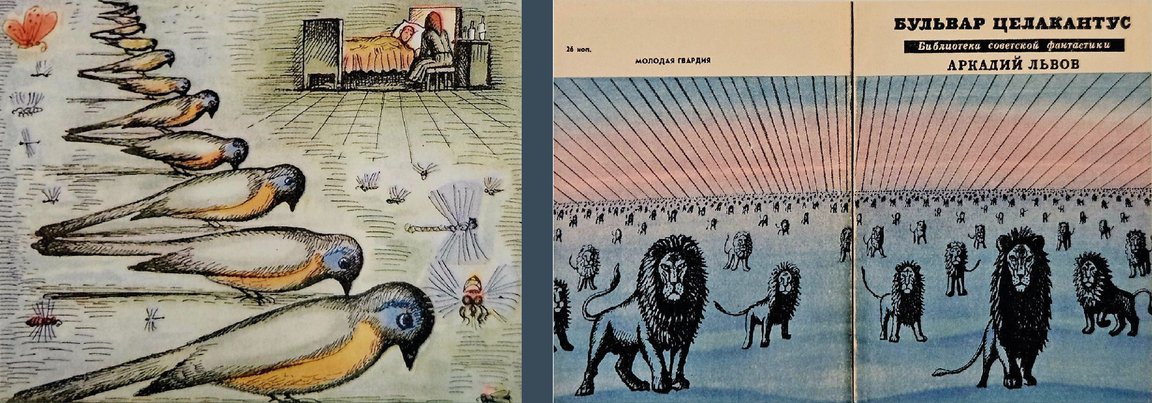

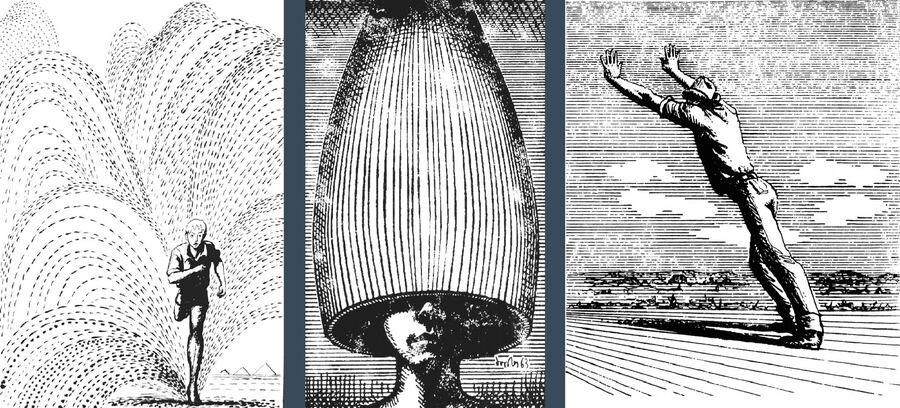

Вскоре в иллюстрациях появляется и ритм штриха, которым Соостер заполняет всё пустое пространство. Так постепенно вырабатывается стиль художника. Штриховка появляется и на полотнах.

Иллюстрация к произведению «Бульвар Целакантус», А. Львова, 1967 г. / Иллюстрация к произведению «Путь марсиан», А. Азимова, 1966 г. / Иллюстрация к произведению «Всё живое», К. Саймака, 1968 г.

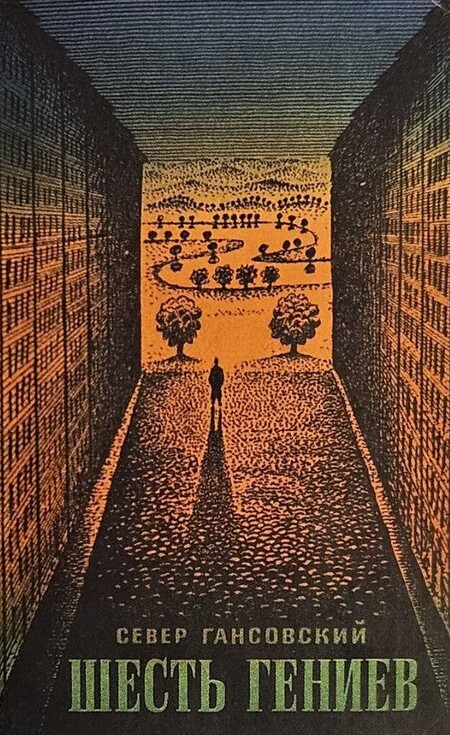

Как можно было заметить, в иллюстрации Юло использует перспективу, словно увеличивая глубину пространства.

Обложка к книге «Шесть гениев» С. Гансовского, 1965 г. / Иллюстрация к произведению «Клятва», А. Хинта, 1970 г.

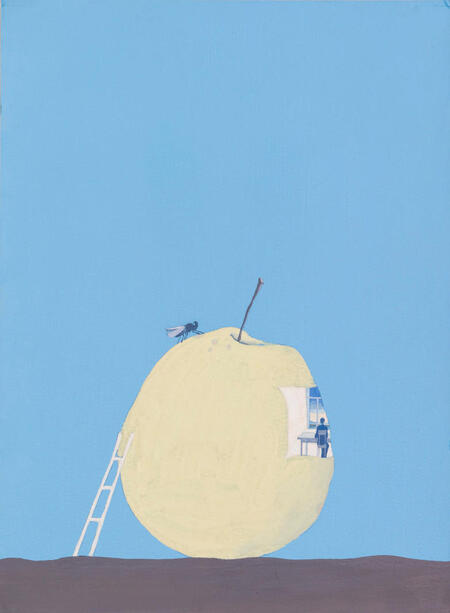

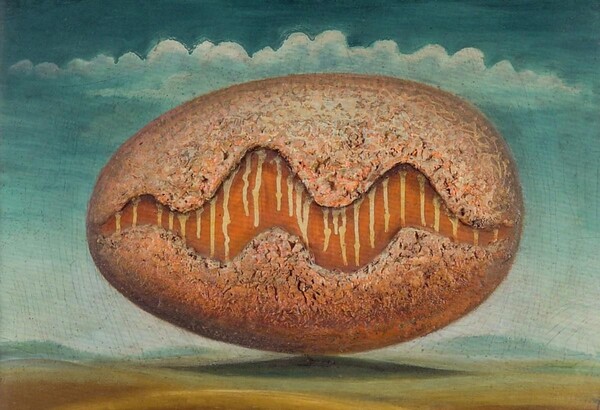

«В его взгляде на природу нет ни непосредственности, ни удивления, ни любования. Это скорее взгляд учёного, стремящегося проникнуть в тайну вещей. Художник как бы ищет некую идеальную формулу природы, её центричности, формулу столь же законченную и столь же сложную, как форма яйца».

В. Пивоваров

Красное яйцо, 1964 г./Иллюстрация к произведению В. Тростникова «Физика: близкая и далёкая», 1962 г.

Образ яйца действительно часто появляется у Юло Соостера как в картинах, так и в иллюстрациях. Он словно хочет досконально изучить эту форму, используя ее и как часть иллюстрации и как что-то идеальное, содержащее в себе великую тайну зарождения жизни.

Композиция. Яйца, дата неизвестна / Обложка к произведению «Птицы, зайцы, лисицы и прочие» Е. Спангенберга, 1962 г. / Обложка к книге «Юмористические рассказы» А. Упита, 1960 г.

Охотник и яйцо, 1961 г. / В горах, 1961 г. / Рабочий и колхозница, 1961 г.

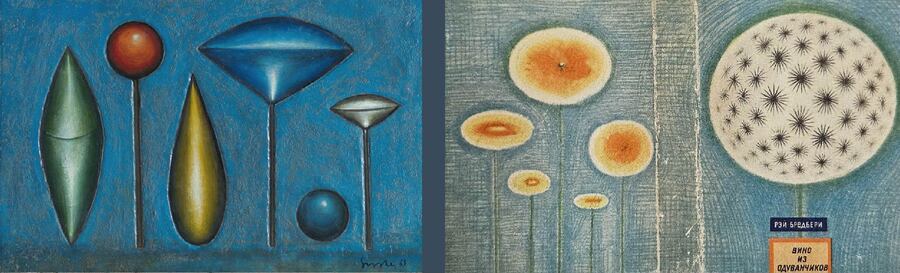

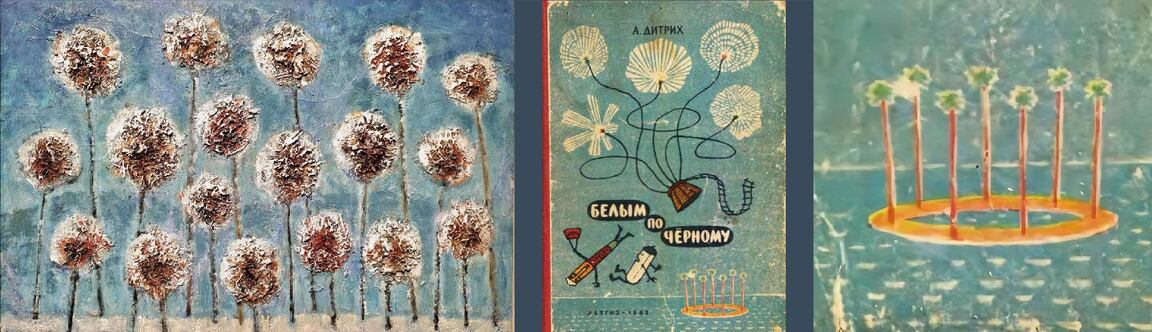

По утверждению самого Юло, ему однажды приснился сон, что он должен нарисовать 40 тысяч можжевельников! Соостер воспринял это как своё предназначение, именно столько картин он должен написать. («Юло Соостер как иллюстратор», В. Солоненко) Можжевельники росли на острове в Эстонии, где родился Юло и продолжали сопровождать его на протяжении всей жизни. Как можно заметить, образ растений чем-то похожих на можжевельники перекочевал и в иллюстрации. Юло изображает их так же: без разноплановости и сильных различий. Разница только в форме и размере.

Можжевельники, 1963 г. / Обложка к книге «Вино из одуванчиков» Р. Бредбери, 1967 г.

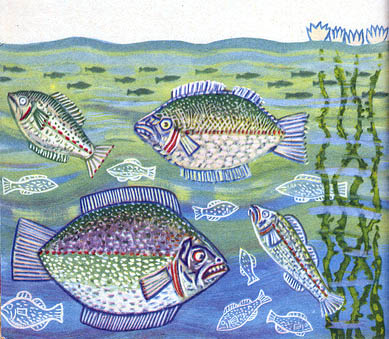

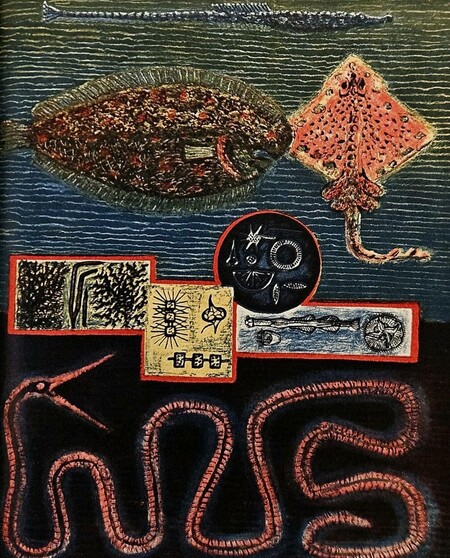

Рыбы — ещё одна страсть художника. Если в книге хоть как-то упоминается вода, то рядом обязательно будут рыбы. На полотнах Юло изображал рыб иначе: это сложные, метафизические образы. Присутствует желание не просто перенести действительность на холст, но передать суть объекта, добавить собственное восприятие.

Рыбы, 1959–1960 гг.

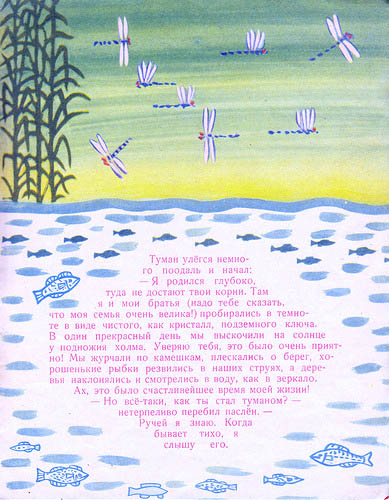

Иллюстрации к произведению «Туман» К. Эвальда, 1961 г.

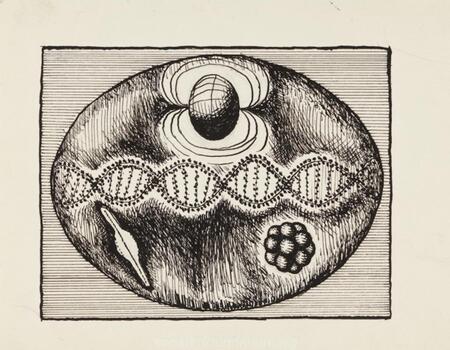

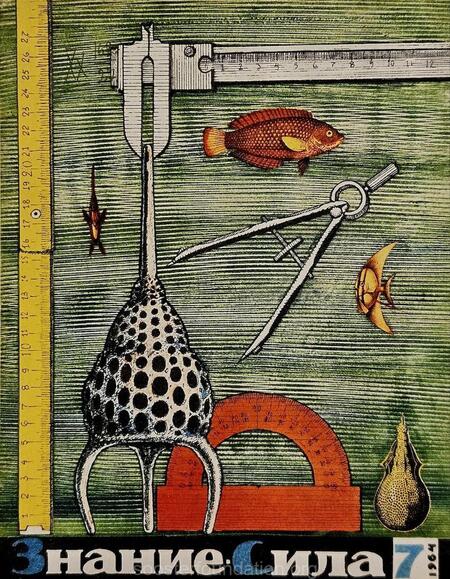

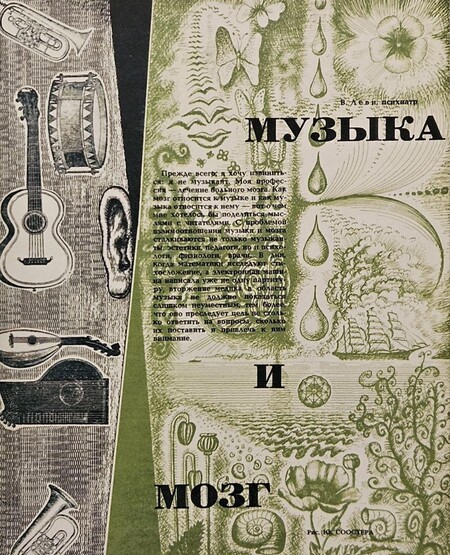

Художники неофициального искусства брались иллюстрировать научно-популярные журналы и статьи. В то время очень сильна была цензура, а научные статьи, где речь шла о малопонятном и сложном кибернетическом развитии давали некоторую свободу художникам. В таких иллюстрациях хороша заметна художественная натура живописцев. Они скорее смотрят на иллюстрацию как на полноценную картину, как на самостоятельное произведение, а не как на изображение, работающее в связке с текстом.

Смотрите, снова РЫБЫ!

*Юло, Соостер, обложка журнала «Знание — сила», 1964 г.

Обложка журнала «Знание — сила», 1964 г. / Иллюстрация к статье в журнале «Знание — сила», 1964 г.

Соостер в отличие от большинства художников того времени решился на отчаянный и довольно любопытный шаг. Он создавал (в данном случае уместнее писал) иллюстрации к первому выпуску научного журнала «Наука и человечество» маслом, что говорит об отношении художника к иллюстрации (которая, вероятно, будет меньше чем живописная картина) как к качественной и полной, законченной работе.

Именно в иллюстрациях к фантастике/научной фантастике можно было развернуться по полной. Никто же не знает как выглядит будущее, как выглядят мысли и формулы. «Он высвобождал силы фантазии и давал волю метафоре… Его задача была проникнуть в замысел автора, представить научное знание не только понятным, но ещё и трогающим эстетическим» (Диалог текста и образа в шести живописных иллюстрациях Юло Соостера для издания «Наука и человечество», В. Васильева)

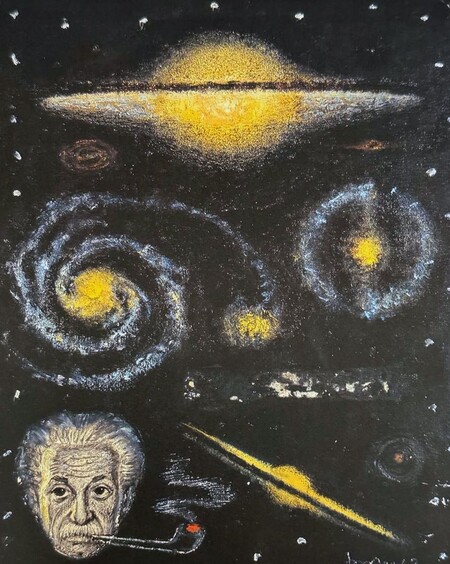

Иллюстрации к статьям из журнала «Наука и человечество», 1962 г.

В. Солоненко в книге «Юло Соостер как иллюстратор» пишет, что Соостер через книжную иллюстрацию «сумел воплотить свои главные пристрастия: сюрреализм и символизм», при этом он смог вписать идеи нонконформизма в требования советского реализма. И сделал это весьма виртуозно и ловко!

«Он одинаково серьёзно относился как к книжной, журнальной и прикладной графике, так и к своей живописи, к своим глубоким творческим замыслам. И никакие просьбы, уговоры отнестись к работе халтурно, сделать её побыстрее его не касались, он считал, что всё должно быть сделано с полной отдачей».

И. Кабаков

Эрик Булатов и Олег Васильев

Булатову и Васильеву предложил попробовать себя в книжном искусстве Илья Кабаков.

«Я понял, что, если хочу быть действительно серьезным художником, я не должен зависеть от этого государства. У меня не было никаких конкретных идей насчет того, чтобы быть каким-то другим, неофициальным, я хотел быть независимым, чтобы сформироваться естественно, без посторонних ненужных требований.»

Эрик Булатов

художники хотели выработать средний единый стиль иллюстрирования

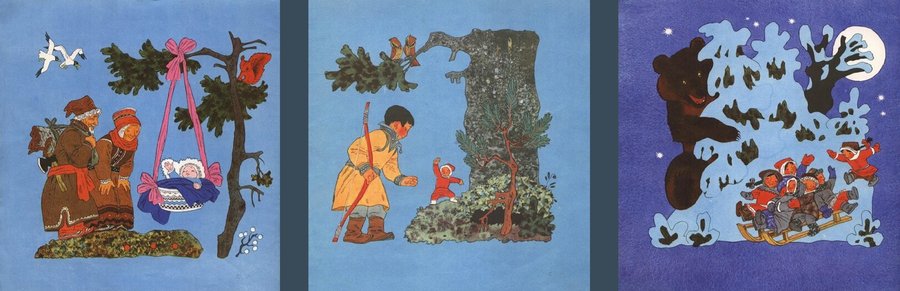

«У ребенка есть свои представления о настоящих принцессах и настоящих замках, и они могут расходиться с историческими реалиями. И мы пытались изобразить именно это детское представление».

Э. Булатов

В иллюстрациях Булатова и Васильева есть четкие силуэты, некоторые даже не однотонные. Формы предметов, людей, растений отточены, выверены. Благодаря этому проработанные, красочные иллюстрации не разваливаются, не дробятся, глаз видит их целиком и только после начинает всматриваться в отдельные детали.

В своих живописных работах Булатов тоже использует силуэты, создавая для них отдельное пространство, выделяя их.

Иллюстрация к книге «Едем в гости» И. Михайловой, 1979 г.

Иллюстрации к книге «Дочь луны и сын солнца» А. Елагиной, 1975 г.

цветовые акценты

Булатов считал, что связь художника со зрителем необходима. Таким связующим звеном он избрал слово, которое словно повисает в воздухе в его работах. Оно не «прилипает к холсту», а лишь «движется в пространстве». Любопытно, что в книжном искусстве тоже есть связь между словами (текстом) и иллюстрацией.

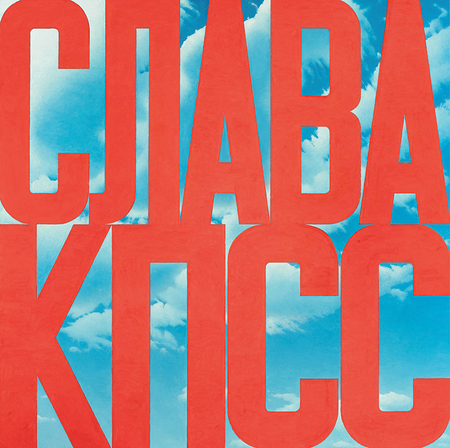

Важно отметить, что Булатов использует в своих работах узнаваемый советский плакатный стиль, что тоже относит нас к официально признанному в СССР искусству и книжным иллюстрациям в том числе.

Свобода, 1997 г. / Слава КПСС, 1975 г.

Можно сравнить плоскость иллюстраций с плоскостями, которые он делает в своих картинах. Чаще всего в таких плоскостях находятся слова.

главное что связывает и их иллюстрации и их картины это пространство

Булатов и Васильев сами говорили об общности между книжной и живописной работами.

«…мы всё время старались подчеркнуть общность, связь между нашей книжной и живописной работой. Но это означает только общность позиции, принципов, а вовсе не то, что результат был одним и тем же»

из статьи «О наших книжных иллюстрациях»

Илья Кабаков

«У меня — подделка, изготовление того, что они (редакторы) будут проглатывать. Ради заработка, конечно, без заработка я не делал ни одной книжки. Я не любил это дело. Я не любил рисовать иллюстрации, мне это не давалось, я скучал бесконечно»

И. Кабаков

Илья Кабаков — художник, который всегда отрицал свою причастность к иллюстрированию книг. Он считал себя самостоятельным художником, создающим отдельные проекты и инсталляции. Его относят к художникам-концептуалистам. В основном, большая часть его творчества связана с жизнью человека в советском союзе, с Историей, где существовала концепция коммунизма и где она так сокрушительно разрушилась, исчезла. Кабаков также проводит параллель с непризнанным художником, чье искусство исчезает и который является жертвой этой Истории. При этом сам факт исчезновения оказывается искусством. «Растворение советской цивилизации в мусоре истории Кабаков неустанно изображает в своих инсталляциях», — писал Б. Гройс.

Тем не менее, начинал Кабаков именно с иллюстрирования книг. Первые книги вышли с черно-белыми иллюстрациями. Здесь видно желание художника заполнить весь лист, сделать изображение законченным, сложным, многофигурным.

Иллюстрации к книге «Ося и его друзья» Б. Олевского, 1956 г.

Иллюстрации к книге «Рассказы о красных машинах» В. Порудоминского, 1961 г. (Сделаны в сотворчестве с Ю. Игнатьевым)

Иллюстрации к книге «Зёрнышко» И. Токмаковой, 1964 г.

Кабаков считал своей целью найти стиль иллюстраций, который бы устраивал большинство, он стремился разработать некую «среднюю» по качеству книжку. При этом работу свою он делал весьма честно и серьёзно.

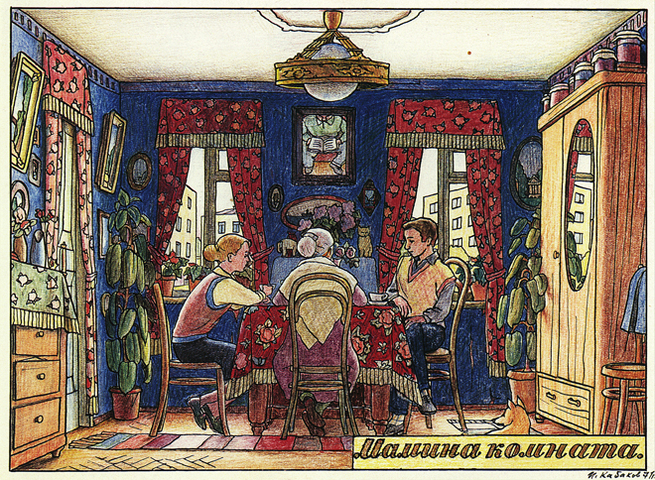

Кабаков делает акцент на целостное оформление книги, на композицию, а не на внутренние переживания отдельных персонажей. Позже такой полный и цельный взгляд пригодился ему и в инсталляциях, где к длине и ширине добавился еще и объём.

Выработав единожды стиль, который устраивал издательства и редакторов, Кабаков мало эволюционирует в книжном искусстве. Все иллюстрации подчинены очень узнаваемой стилистике. Такие картинки богаты на персонажей и детали. Множество виньеток, флагов, изящных завитков.

Обложки к книгам, 1960–1980 гг.

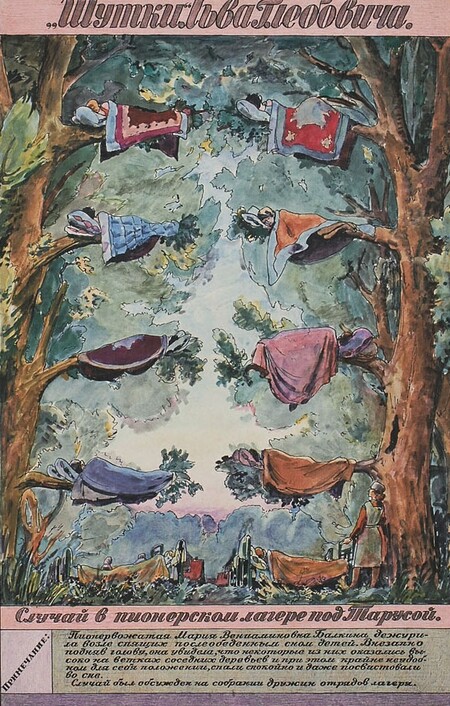

Примерно в это же время (1970…) Кабаков работает над необычным форматом «альбома», где рассказывает истории 10 выдуманных персонажей. Все они — художники, которых не признавало общество. Про своих героев Кабаков говорит: «Мои персонажи, так же как и персонажи Достоевского, — идеологи. Каждый из них проводник и жертва своей идеи — собирания мусора или спасения мира» Кабаков создаёт 10 альбомов, полностью сконструированных им самим. Этот формат являлся очень новаторским, поскольку до него ничего похожего не выходило в свет.

Что же мы видим в данных альбомах? Мы видим тот же приём работы с плоским листом, где фон и композиция выстроены по той же схеме, как и в его иллюстрациях к книгам. По словам Б. Гройса, художественная стилистика альбомов, которая отсылает к привычной эстетике советских иллюстраций использована Кабаковым специально, потому что данная эстетика является для него «местом провала коммунистической утопии». А герои альбомов оказываются поражены той же самой болезнью, которая стала причиной гибели коммунистической утопии…»

Происходит некое переосмысление своих официальных работ. Кабаков признается, что и себя считал таким же персонажем, который должен принести в издательство то, что от него ожидают увидеть.

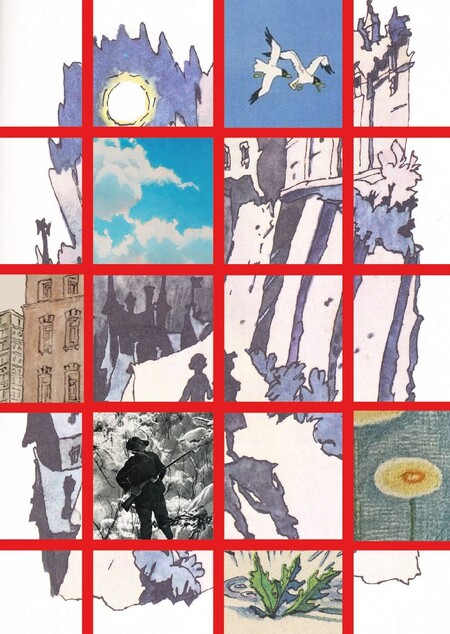

*Страница из альбома «Шутник Горохов», 1970–1976 гг.

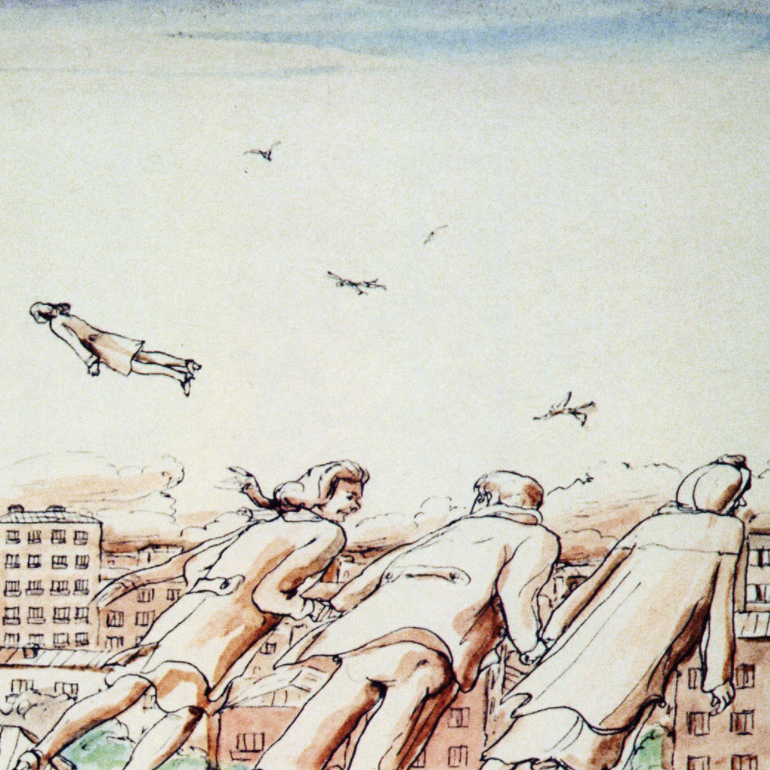

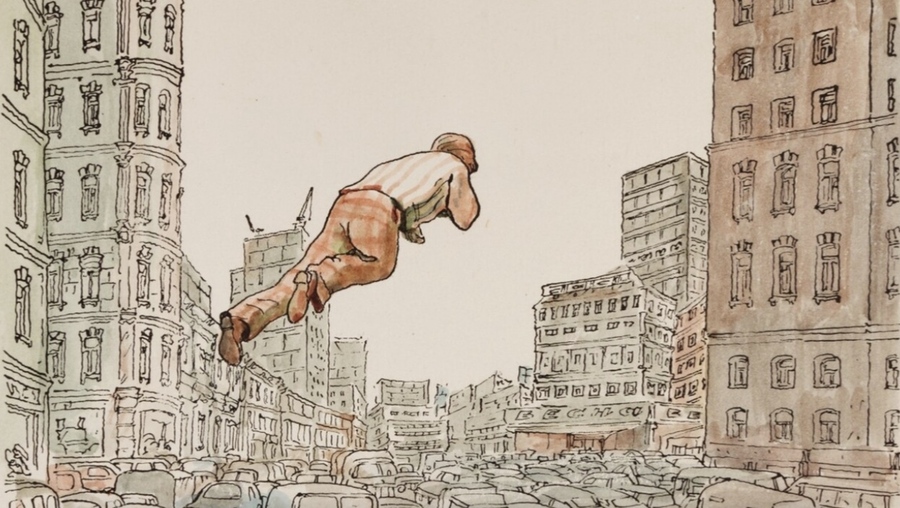

Страницы из альбома «Полетевший Комаров», 1974 г.

Страница из альбома «Вшкафусидящий Примаков», 1970–1976 гг.

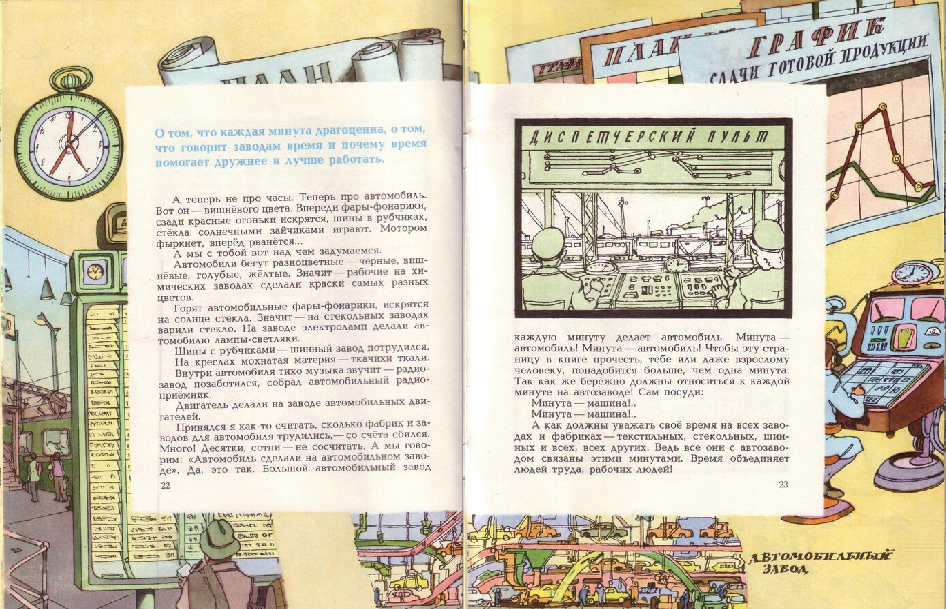

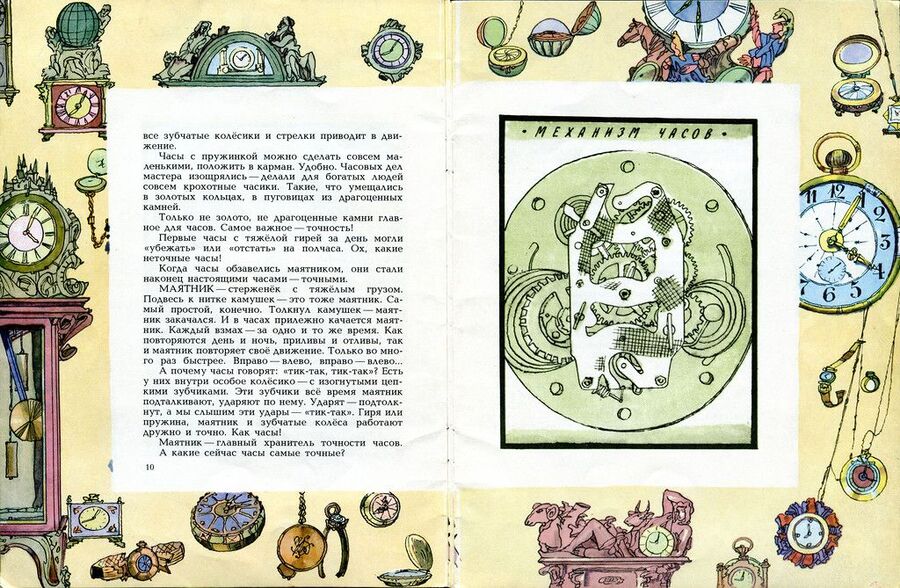

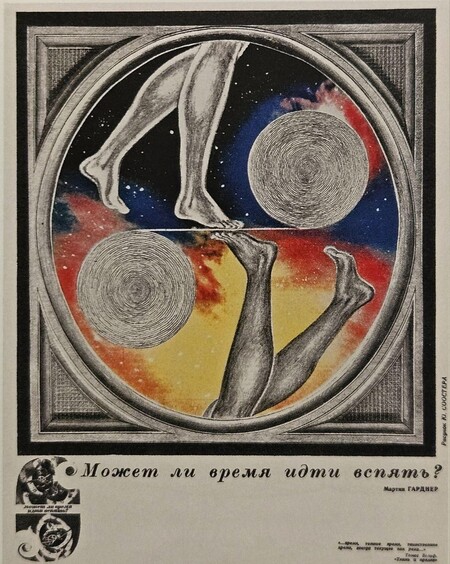

Кабаков иллюстрировал и научно-популярную литературу для детей как и многие художники неофициального искусства. Снова видно, что он составляет грамотную композицию на всём листе. Кажется, Кабаков с легкостью мог бы ее продолжить, если бы формат увеличился в любом направлении.

Иллюстрации к книге «Что такое завтра и вчера», Б. Зубкова, 1978 г.

Кабаков начинал именно как иллюстратор. Только через некоторое время он стал работать как самостоятельный художник. Но рассматривая его эскизы к инсталляциям, несложно заметить тот самый выработанный стиль художника, который присутствует и в его иллюстрациях. Можно заметить, что Кабаков сперва делал «настроенческий» (если хотите, художественный эскиз), куда вкладывал основную идею. Такие эскизы можно назвать настоящей иллюстрацией, так как учтены все законы композиции, видны цветовые решения и стилистика автора. В таких эскизах есть пространство, в него интересно погружаться и находиться в нём. И именно такой эскиз наиболее полно и «красочно» отражал замысел художника. После создавались дополнительные технические чертежи с размерами. Они уже просто черно-белые, без лишней цветовой нагрузки.

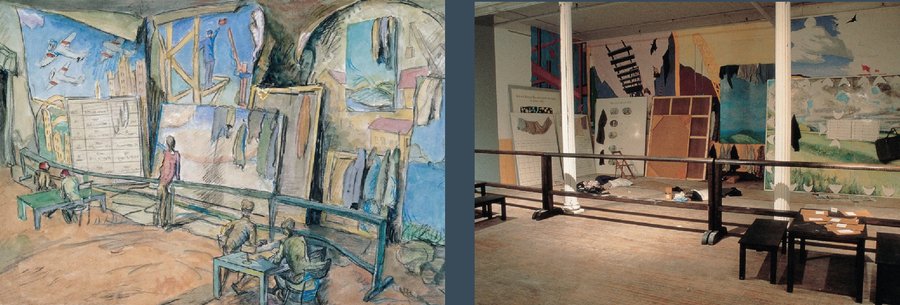

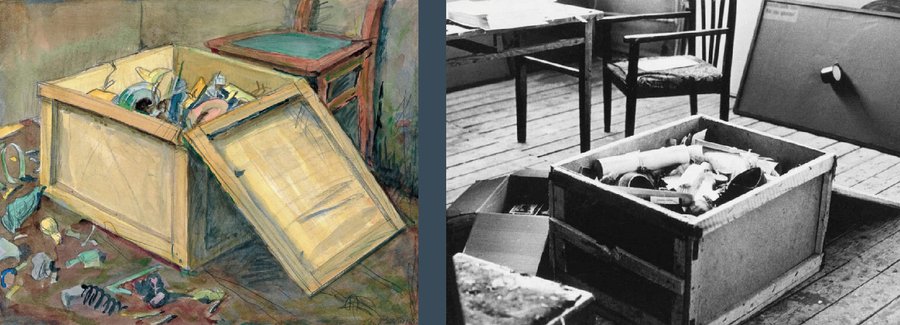

Эскиз и инсталляция «Он потерял рассудок, разделся и убежал голым», 1990 г.

Несмотря на то, что Илья Кабаков не считал иллюстрации своим настоящим творчеством, именно они помогли ему в дальнейшем видеть свои проекты в нарочито «иллюстрационном» стиле, что выделяет его среди других художников. Его инсталляции предметны, осязаемы, в них нет абстракции. Возможно, именно поиск средней по иллюстрациям детской книги в советском союзе и натолкнул художника на темы жертвенности и разрушения в его последующих работах.

«Я стал симулянтом». И. Кабаков

вывод