Что скрывает московское метро?

Концепция

Почти каждый день жители Москвы пользуются метро, оно стало неотъемлемой частью жизни в больших городах. Редко кто задумывается, почему московское метро выглядит именно так и какие решения стояли за этим, так как оно стало обыденностью. Однако раньше метрополитен был настоящим феноменом, и в создание были вложены важные идеи, которые «спрятаны» в его внешнем виде. В своем исследовании я изучу, что именно повлияло на формирование привычного облика московского метро.

Митинг, посвященный открытию станции «Комсомольская». Автор неизвестен. 1952 год.

Во время индустриализации начали появляться первые мегаполисы, в них скапливалось огромное количество людей, которым было необходимо добираться до работы, существующие транспортные линии в виде трамваев и извозчиков не справлялись. Поэтому человечеству было необходимо шагнуть «за пределы своего обычного обитания», то есть под землю. Москва была не исключением. В 1920-30 годах москвичи также столкнулись с транспортным кризисом, что сподвигло спуститься под землю.

Строительство южного наземного вестибюля станции метро «Крымская площадь» (сейчас — «Парк культуры»). Автор неизвестен. Начало 1930-х годов

Раньше это пространство было непригодным для ежедневного существования человека, там находились только не самые лицеприятные вещи, канализации, катакомбы, шахты и так далее. Стояла задача организовать пространство существования нового горожанина с нуля. Для этого необходимо было сформировать некий культурные код, социокультурную подноготную, определяющую внешний вид метрополитена и поведения в нем.

Московское метро далеко не первое в мире. Уже существующие несколько лет Лондонское, Парижское и Берлинское метро служили примером, однако из-за отличия почвы и градостроительства в Москве способ сооружения метро отличался. Но кроме иного инженерного подхода, в подробности которого я вдаваться на буду, сильно выделялся на фоне других метрополитенов эстетическая составляющая. При строительстве уделялось особое внимание внешнему виду станций и выходов, их проектировка и оформление было схоже с дворцами.

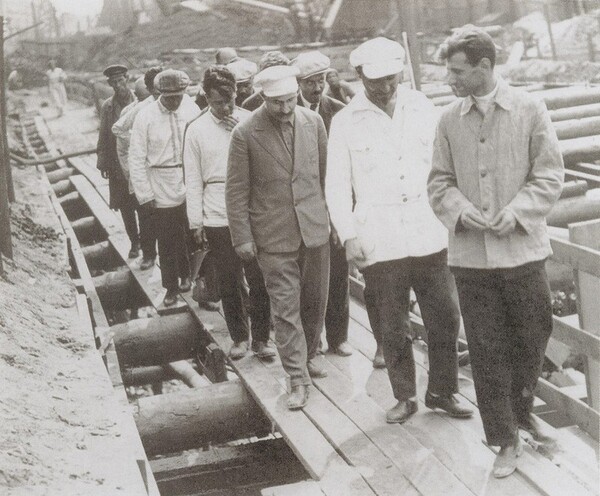

Строительстве московского метро. 1933 год. Автор неизвестен. Работа в опытном тоннеле. 1930-е годы. Автор неизвестен.

Московское метро считается настоящим архитектурным памятником. В нем искусно отражены различные исторические эпохи. По внешнему виду станций можно определить в какой период они построены, а если приглядеться еще внимательнее можно выяснить и социокультурный контекст. «По большей части Московский метрополитен с самого начала без опозданий воплощал архитектурные течения своего времени. Станции и сохранившиеся павильоны первых очередей метро это хорошо иллюстрируют» [3], — говорит историк архитектуры, профессор МГАХИ Николай Васильев.

Именно это я и раскрою в своем исследовании. Я прослежу как изменялся подход к проектированию московского метрополитена в зависимости от периода создания, какие образы были вплетены в архитектуру и зачем. Тему я разделила по эпохам: довоенные годы, война, послевоенное время, хрущевское метро и современность.

Довоенное метро

Метро должно было стать не только символом индустриального прогресса и освоения новых пространств в СССР, но и идеологическим спутником страны. Быстрый и удобный транспорт мыслился как одно из средств строительства новой и прекрасной жизни. Он должен был стать объектом восхищения, сподвигнуть людей на достижение большего и лучшего. Во внешнем виде станций отразился образ социализма как торжества, процветания и стремления вперед.

Строительство первой линии метро на Кропоткинской площади. Около 1932–1934 годов. Автор неизвестен.

Архитекторы того времени, проектирующие метро, не имели опыт работы ни с чем подобным, поэтому им предоставилась возможность опробовать идеи, сформировать новый тип обустройства пространства и задать новый виток развития урбанизации города.

«Пока велись работы по проектированию и строительству метро, москвичи не понимали, зачем вкладывать столько сил в сомнительную, на их взгляд, идею. Подземная железная дорога — фантастика! Но с развитием строительства мнение широкой общественности менялось. Ближе к запуску у горожан проснулось любопытство. Накануне открытия занимали очередь, чтобы прокатиться на чудо-транспорте. Создание метро воспринимали как победу советской науки, очередное достижение революции. Отсюда, как и по ряду причин, красный цвет линии на схеме метро»[6], — поделился Михаил Шульга.

Первая ветка Московского метро, красная, открылась 15 мая 1935 года, маршрут протянулся от «Сокольников» до «Парка культуры». Здесь знаменитая сталинская роскошь еще не вступила в полную силу. Станции первой очереди были довольно лаконичны, при этом не теряли изысканности. Два основных стиля архитектуры, господствующие в то время, были конструктивизм и неоклассицизм. Последнему отдала свое предпочтение власть и поэтому большая часть метро выглядит в соответствии ему, хотя где-то можно встретить и элементы конструктивизма.

Станция метро «Красные Ворота». Открытка с репродукцией фотографии Георгия Петрусова. Около 1935 года

Вестибюль станции «Красные ворота». Фото М. Денисова. Современность.

Станция «Красные ворота» открыта 15 мая 1935 г, на ней хорошо отражен стык неоклассики и конструктивизма. Подземная часть построена по проекту архитектора Фомина в классическом стиле. Массивность колонн разбавляют рельефный прочный потолок, хотя по общим впечатлениям станция кажется скорее тяжёлой. Довольно сильно отличается вестибюль станции. Он спроектирован теоретиком рационализма, главой Ассоциации новых архитекторов (АСНОВА) Н. А. Ладовским. Он, как представитель советского авангардизма, наделил постройку соответствующим необычным внешним видом.

Центральный зал станции. 2023 г. Посадочная платформа. 2023 г. Неизвестный автор.

С 1935 года конструктивизм совсем сходит на нет, облик станций становиться роскошней, увеличивается количество декоративных элементов, фресок, барельефов и лепнин, строения обогащаются дорогими редкими материалами. Ощущается влияние набирающего популярность Арт Деко. Также станциям второй очереди теперь присуща определенная тема, выраженная в интерьере.

Станция Маяковская. Фотография: А.Попов. Современность.

Невозможно не упомянуть станцию Маяковская, которая удостоилась в 1938 году на Всемирной выставке в Нью-Йорке Гран-при. Она построенная по проекту Александра Душкина и украшенная мозаичными панно по эскизам Александра Дейнеки.

Главное желание архитектора — вызвать ощущение отрытого пространства. Вдавленные вверх плафоны с фресками создавали иллюзию неба над головой, из-за них можно забыть, что находишься под землёй. Изящные металлические арки и светлые цвета этому способствовали.

Мозаики на станции Маяковская. Фотографии: Михаил Пафнутьев. Неизвестный год.

Художник Александр Дайтеке в мозаиках отобразил чувство от прочтения Маяковского, передал дух его произведений. Активные, трудолюбивые и спортивные люди, изображённые на них, отождествлялись с развивающимся социалистическим государством.

Метро в годы Великой Отечественной Войны

Остановить работу метро даже в военные годы было невозможно, оно стало неотъемлемым способом передвижения по городу. Кроме этого, оно нередко служило бомбоубежищем, местом партсобраний и даже больницей.

После остановки строительства на несколько лет, оно возобновилось в 1941 году. Ситуация значительно усложняла работу, так как был дефицит материалов, а многие заводы находились в оккупированных территориях. Все же главным фактором, формирующим внешний вид, стало распространение идеологии.

Станции теперь напрямую ограничивались определенной темой, которую, по мнению руководства, нужно было продвигать в массы. В основном заказ был на образы, отражающие патриотизм советского народа. Многие ранее планируемые проекты с акцентом на мирное созидание были изменены на более агитационные, содержащие призыв к действию.

Станция Новокузнецкая. Alex 'Florstein' Fedorov. 2016 г.

Новокузнецкую посвятили речи Сталина, которую он произнес 7 ноября 1941 года на Красной площади, вспоминая о великих предках. На стенах размещены медальоны с портретами русских полководцев в обрамлении знамен и оружия соответствующей эпохи.

Барельеф Александра Суворова на станции метро «Новокузнецкая». 1950–1969 годы Фото: Иван Шагин

Темы мозаик: «Садоводы», «Сталевары», «Машиностроители», «Строители»«Авиаторы», «Лыжники» (мост Бачелиса), «Шахтёры» (демонтирована при установке гермозатвора в конце 1950)

Цикл мозаик «Донбасс — всесоюзная кочегарка», сделанный художником Дайнеку изначально готовился для Павелецкой, тема которой была — рассвет Донбасса, но установить ее там не удалось, поэтому они передались Новокузнецкой.

Станция метро «Бауманская». 1944 год Фото: Государственный музей архитектуры имени А. В. Щусев

Станция «Бауманская» изначально планировалась называться «Спартаковская» в соответствии ее посвященности античному Риму. Но когда за ее строительство принялись в 1943 году, темы была сменена на оборону страны. Там были установлены скульптуры воинов и работников тыла авторства Вячеслава Андреева.

Послевоенное метро

Наиболее яркими и пафосными стали станции послевоенного метро, построенные в 50е годы. Именно тогда наиболее ярко раскрылся Сталинский ампир. Конечно главной причиной этого стала торжество победы, которую необходимо было запечатлеть в архитектуре.

Станция метро «Комсомольская» (Кольцевой линии). Фото: Александр Попов. Современность.

На фресках красочной станции «Комсомольская», оформленной под русское барокко, отражены великие победы под руководством Александра Невского, Дмитрия Донского, Кутузова, и Суворова и конечно Сталина.

Мозаики на своде центрального зала станции «Комсомольская». Фото: Александр Попов. Неизвестный год.

На фасаде вестибюля станции «Калужская» (сейчас «Октябрьская»), похожем на триумфальную арку, гордо стоят статуи, прославляя героев Войны. Оружие в их руках и на участке вверху отсылают к главной теме станции — победа советского оружия.

Станция метро «Калужская» (будущая «Октябрьская»). 1950–1953 годы. Фото: PastVu.com

Хрущевское метро

После смерти Сталина отношение к роскошным постройкам резко изменилось. Подобный пафос казался излишним, а расходы на него нецелесообразными. Сначала производство пытались просто удешевить, избавившись от декора, а потом уже в хрущевское время стиль поменяли кардинально на законодательном уровне. В ноябре 1955 года было выпущено «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве», которое определило внешний вид метро на следующие годы. Отныне ставка делалась только на высокие темпы строительства, простоту, дешевизну и утилитарность.

Восточный вестибюль станции Пионерская. 1962 год. Фото: www.oldmos.ru.

Новые станции в конце 50х годов строили в стиле советского модернизма. Они ощущались лёгкими и простыми, задействовалось большое количество стекла.

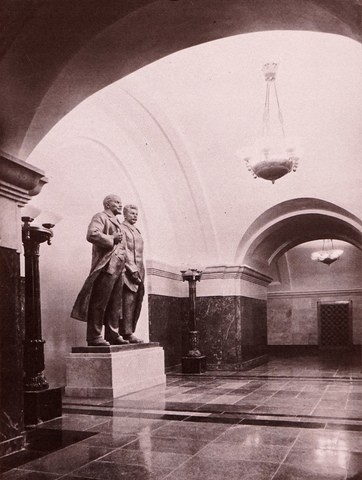

«Ленин и Сталин» на станции «Краснопресненская». 1954 г. Фото: Государственный музей архитектуры имени А. В. Щусева Мозаика «Иосиф Сталин» в вестибюле станции «Арбатская». Фото: stalinskoe.ru

Изменения не обошли и уже построенные станции. Происходила борьба с культом личности, любое изображение Сталина считалось неприемлемым. Где-то приходилось сколоть изображение, как портрет Сталина на «Арбатской» или убрать скульптуру Сталина из вестибюля на «Краснопресненской».

Постсоветское метро и наши дни

«В 1970-х был провозглашен третий путь — решили взять лучшее от двух предыдущих этапов. От первого — индивидуальный стиль, а от второго — индустриальные методы возведения и высокие темпы. Можно сказать, что по этому третьему пути мы последние 50 лет и идем. Конечно, внутри этого этапа было много течений. В начале 1970-х это были более сдержанные проекты, в конце 1970-х — более репрезентативные, в 1990-е — менее, из-за отсутствия денег. Но подход остается прежним: создать индивидуальную станцию при высоком темпе строительства»[5], — комментирует Александр Змеул.

Станция Пушкинская. Фото: Florstein. 2016 г.

С 1970 годов в метро вернулось разнообразие, сильно сковывающие рамки начали спадать. Вернулись конструкции, свойственные сталинскому ампиру, но дворцовой пышности уже не было.

Станция Достоевская. Фото: М. Денисова. Современность.

Станция Достоевская. Фото: Оксана Гильдеева. Современность.

После распада Советского Союза темпы постройки метро несколько снизились. В дизайне станций 90х и 00х прослеживается сказочность и народность.

Станция Савеловская. Фото: Д. Гришкина. Современность. Станция Новопеределкино. Фото: Ю. Иванко. Современность.

Станции Новопеределкино. Фото: Илья Иванов. 2016 г.

С 2010х темпы строительства снова возросли, технологии позволяли работать быстрее при этом не теряя индивидуального подхода к оформлению станций. В новых станциях метро определенно прослеживается общая составляющая — футуристическая тематика, масштабные выразительные формы и современные материалы. Однако к разным станциям подбирается разный подход, часто делаются отсылки на место, в котором они расположены. Подобная тематичность позволяет, не слыша название станции, понять, где находишься.

Заключение

Таким образом, на всех этапах развития Московский метрополитен так или иначе отражал идеологические и социологические тенденции соответствующего времени. Архитектура и декор метро невербально доносили состояние, в котором находилась или к которому стремилась, страна.

Вагон типа «А»: такие поезда ходили в метро с 1934 по 1939 годы. Неизвестный автор.

При создании первых станций метро архитектора и инженеры ещё нащупывали почву, было не до конца понятно, какие материалы и облик лучшим образом будут функционировать в городском пространстве. Отсюда разнообразие стилей и подходов. Однако их объединяло одно — закрепление метро как символа прогресса и передового развития страны. В годы Великой Отечественной Войны требования к постройке метро стали гораздо жёстче, все темы ограничивались прославлением военной мощи СССР, а культ личности Сталина заметно заполонил просторы метрополитена. После победы на войне в метро торжествовал сталинский ампир, архитектура достигла пика роскоши и помпезности. Затем на смену этому при Хрущеве пришел контрастно противоположный рационализм. Излишества порицались, строительство стремилось к минимизации затрат. Старые станции «отчислили» от сталинского наследия, уничтожив его изображения. В постсоветском пространстве архитектуры не были скованы такими жёсткими идеологическими рамками, поэтому они обращались к предыдущим проектам, применяя лучшие решение.

Станция «Деловой центр» в 2005 году Фото: Mos.ru

Из-за того насколько уникально метро, изменения на нем отражались особо драматично. Его хотели воплотить лучшим образом, из-за этого во многом метро стало символом идеалистического будущего.

Джанджугазова Елена Александровна Московское метро: путешествие во времени и пространстве // Современные проблемы сервиса и туризма. 2010. № 1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/moskovskoe-metro-puteshestvie-vo-vremeni-i-prostranstve (дата обращения: 26.11.2025).

Измайлова М. И. Великая Отечественная война и Победа в образах и символах московского метро // Царскосельские чтения. 2015. №XIX. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/velikaya-otechestvennaya-voyna-i-pobeda-v-obrazah-i-simvolah-moskovskogo-metro (дата обращения: 26.11.2025).

Московское метро как летопись архитектуры ХХ и XXI веков // Московская перспектива URL: https://mperspektiva.ru/topics/moskovskoe-metro-kak-letopis-arkhitektury-khkh-i-xxi-vekov/ (дата обращения: 26.11.2025).

Подземный фронт: как строили метро во время войны // Московские сезоны URL: https://moscowseasons.com/articles/podzemnyi-front-kak-udavalos-stroit-metro-vo-vremia-voiny/ (дата обращения: 26.11.2025).

Свет, индивидуальность, целостность: как возникла современная архитектура московского метро // mos.ru URL: https://www.mos.ru/news/item/89475073/ (дата обращения: 26.11.2025).

С нее началась история столичного метро. Как проектировали и строили Сокольническую линию // mos.ru URL: https://www.mos.ru/news/item/138565073/ (дата обращения: 26.11.2025).

Текст и иллюстрации Сталинское метро: роскошь и идеология // arzamas URL: https://arzamas.academy/materials/1973 (дата обращения: 26.11.2025).