Бестии на картинах

Семиотика животных в изобразительном искусстве через призму средневековых бестиариев

Концепция

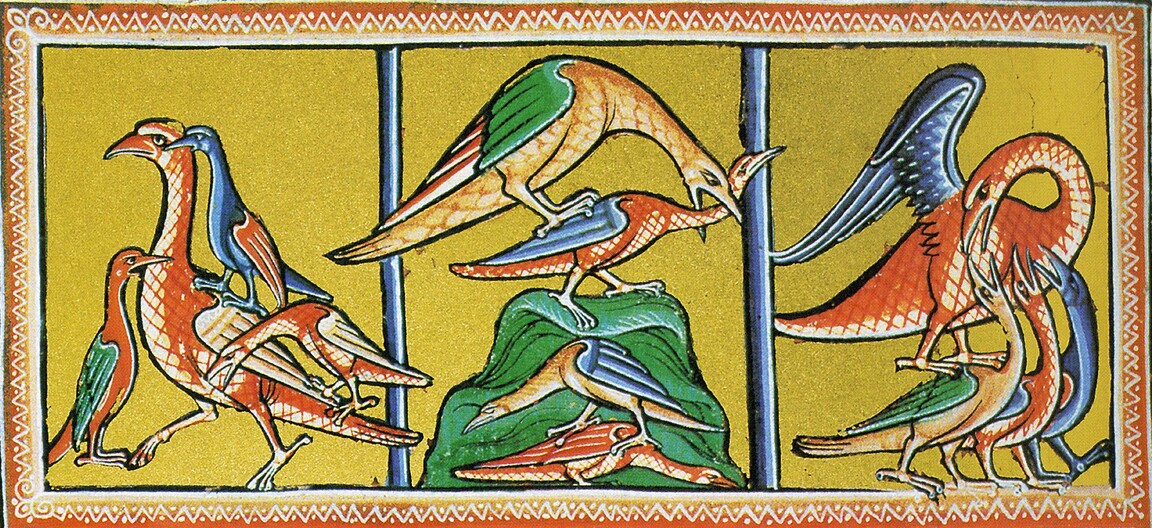

Порой забавные и пугающие иллюстрации в книгах III–XIII века о животных и прочих созданиях недавно стали феноменом современной интернет культуры — всевозможные мемы, видеоролики по данной тематике заполонили сеть. Но почему авторы изображали тварей Господни именно так? А как художники использовали их уже в своих работах?

«Бобер», Абердинский бестиарий, XII век

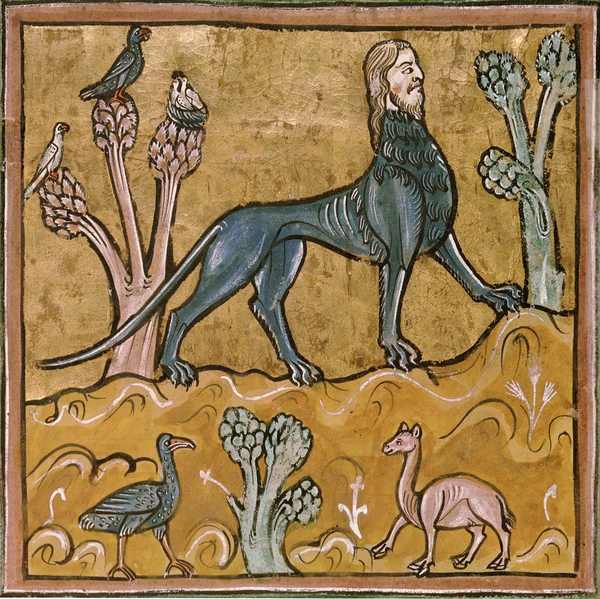

«Мантикора», Рочестерский бестиарий XIII век. «Амфисбена», Абердинский бестиарий XII век

Большинство зверей, описанных в книгах, создатели подобной литературы никогда не встречали. Иллюстрации формировались сугубо по устному описанию и духовным убеждениям. Поэтому бестиарии не только представляли образы реальных и мифических животных, но и использовались для передачи религиозных и моральных посланий. Под каждым изображением скрывался библейский или евангельский сюжет, подробно изложенный в тексте. Они существовали по учению о значении вещей (significatio rerum): вещь является знаком иной, более значимой вещи. Так слово leo обозначало льва, который обозначал Христа. Помимо этого, ключевое значение несло не само животное, а свойство, которым оно обладало, по мнению людей той эпохи (например, волк не может повернуть шею, не повернув все свое тело).

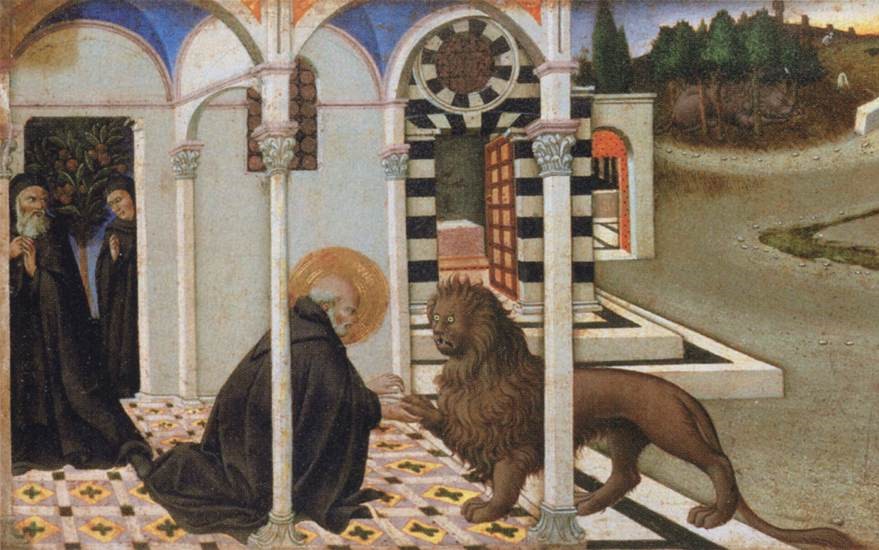

«Сцены из жизни святого Иеронима» (фрагмент), Сано ди Пьетро, 1444. «Лев», Рочестерский бестиарий, XIII век

В последующие столетия обращение к символике средневековых писаний стало углублять и усложнять произведения. Образы и знаки не только отсылали к религиозным сюжетам, но и формировали глубину и разноплановость работ. Мое исследование позволяет понять, как символы животных функционировали в средневековой книге, а также проследить эволюцию этих символов в позднем изобразительном искусстве (до XVII века включительно).

Выбор тематики исследования обусловлен личным интересом к искусству средневековой книги, к символизму и религиозным мотивам в живописи. При подборе информационных ресурсов я основывалась на принципе надежности источников, учитывая специфичность выбранной темы. Был проведен анализ средневековых книжных иллюстраций, перевода текстов бестиариев, божественных сюжетов, статей и книг о семиотике животных, а также картин VI–XVII веков. Главным критерием отбора визуального ряда была хронологическая связь с выбранными временными рамками и актуальность материала для исследуемой темы. Кроме того, принимается во внимание разнообразие культурных источников, чтобы сформировать полное представление о том, как семиотика животного из книг раскрывается в более поздней живописи. Исследование структурировано следующим образом: обоснование разделено на две крупные рубрики — Светлое и Темное, где будут затронуты знаки льва, рыбы, единорога, агнца, обезьяны, змеи и других животных; все выводы представлены в финале исследования, как и библиография и источники изображений.

I. Светлое

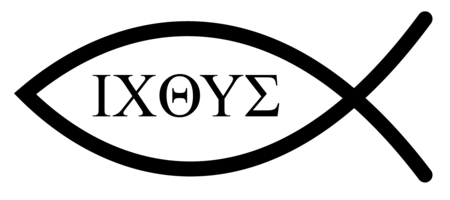

Рыба

«Тайная вечеря», Мозаика в Сант Аполлинаре Нуово, VI век. «Пейзаж с Товием, поймавшим рыбу», Доменикино, ок. 1615

Символ рыбы является одним из ключевых в христианстве. Он имеет несколько трактовок: акроним ΙΧΘΥΣ (ихтис) расшифровывается как Иисус Христос Божий Сын Спаситель; «…рыба служила опознавательным символом. Если при встрече один из незнакомцев чертил на земле дугу, а второй дорисовывал вторую, они понимали, что оба исповедуют христианство и могут не опасаться друг друга». Рыба также обозначает веру или крещение.

«Мы же, рыбки, вслед за „рыбой“ нашей, Иисусом Христом, рождаемся в воде, сохраняем жизнь, не иначе как оставаясь в воде». Христианский богослов Тертуллиан

Рыба-Ίχθύς

«Рыба», Среднеголландская энциклопедия природы, ок. 1260 — 1300

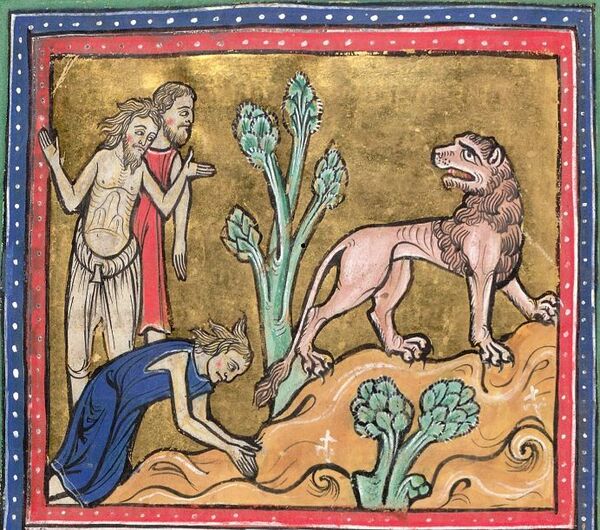

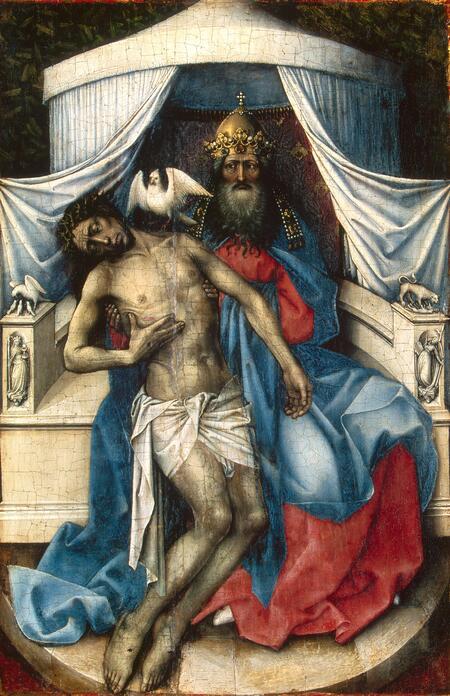

Лев

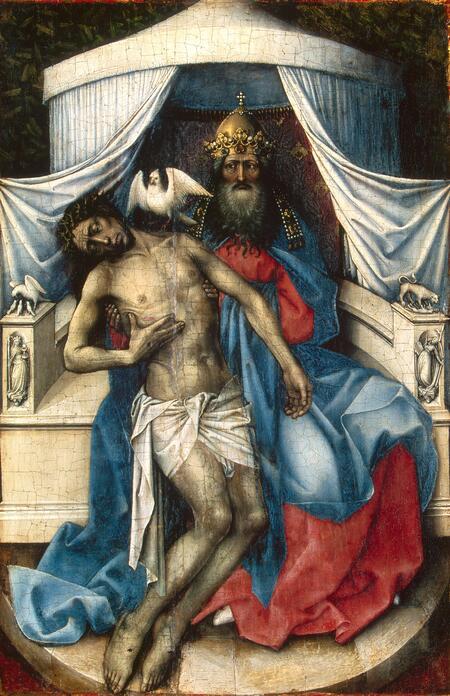

«Лев со львятами», Рочестерский бестиарий, XIII век. «Троица» (фрагмент), Робер Кампен, 1430-е

Лев обладал множеством свойств, которые нашли свой отклик в изображениях Христа. Львица рожает детенышей мертвыми, и они остаются безжизненными в течение трех дней, пока пришедший отец не дыхнет им на морды, после чего они оживают.

«Точно так же поступил и Отец наш всемогущий, воскрешая на третий день из мертвых Господа нашего Иисуса Христа».

«Он уснул как лев и львенком пробудился» Иаков.

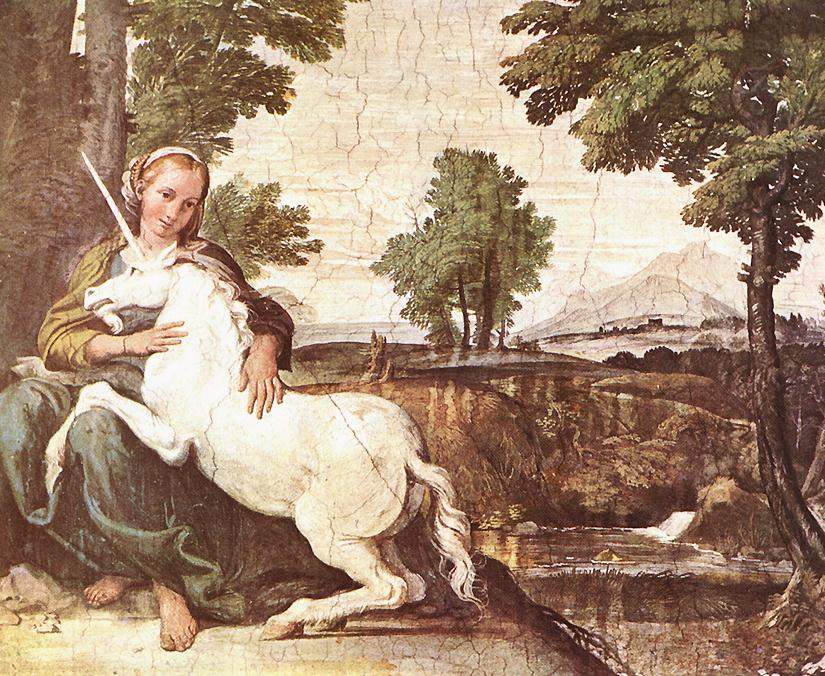

Единорог

«Охотник убивает единорога, приручённого девой», Рочестерский бестиарий, XIII век. «Дева с единорогом», Доменикино, ок. 1604 — 1605

«…Единорога может укротить только девственница, перед чистотой которой единорог теряет свою изворотливость и становится покорным. В этой аллегории Дева Мария выступает как земное убежище мистического единорога-Христа. Единорог (символ девственной чистоты) кладёт голову на колени Девы Марии (символ Воплощение Христа). Животное, преследуемое охотниками и собаками (аллегории языческого зла) находит убежище на груди девушки».

Благовещение (Мистическая охота на единорога) (фрагмент), Мартин Шонгауэр, 1489

«Дама с единорогом», Рафаэль Санти, ок. 1506

Агнец

Гентский алтарь (фрагмент), Хуберт ван Эйк, Ян ван Эйк, 1432. Изенгеймский алтарь (фрагмент), Маттиас Грюневальд, ок. 1512 — 1516. «Агнец», Абердинский бестиарий, XII век

Агнец в живописи часто отсылается к символу жертвенности Господа. До образа Христа именно животное изображали с крестом.

«Вот Агнец Божий, Который берёт на Себя грех мира» Евангелие от Иоана.

«Святая Анна с Мадонной и младенцем Христом» (фрагмент), Леонардо да Винчи, ок. 1508 — 1510

«Мадонна с младенцем и юным Иоаном крестителем» (фрагмент), Франсиско де Сурбаран, 1662

Пеликан

Фрагмент фрески часовни Святого Иоанна Крестителя в Урбино, Лоренцо и Якопо Салимбени да Сансеверино, 1416

«Пеликан», Эшмольский бестиарий, ок. XIII век. «Троица» (фрагмент), Робер Кампен, 1430-е

«В мистическом смысле пеликан означает Христа; Египет — мир. Пеликан живет в уединении, как и Христос, снизошедший родиться от Девы без совокупления с мужчиной. Он уединен, потому что свободен от греха, как и жизнь Христа. Самка убивает клювом своих птенцов, как проповедь Слова Божьего обращает неверующих. Она непрерывно плачет по своим птенцам, как Христос плакал от жалости, когда воскрешал Лазаря. И через три дня она оживляет своих птенцов своей кровью, как Христос спасает нас, которых Он искупил Своей кровью» Абердинский бестиарий.

Пантера

«Пантера», Абердинский бестиарий, XII век

«Избиение младенцев», Маттео ди Джованни, 1488. Царь Ирод держится за пантеру, которая скалится на него

Пантера как еще один символ Христа. В «Физиологе» сказано, что пантера считает своим врагом только дракона.

«Насытившись, пантера прячется в своем логовище и спит. Через три дня она снова просыпается и испускает громкий рык. Из ее пасти исходит весьма сладкий, напоминающий гвоздичный запах. Заслышав шум, животные следуют туда, откуда он доносится, и разносится сладостный запах. И только дракон, заслышав этот звук, бежит в подземные пещеры, объятый страхом. Там, не способный вынести запах, он впадает в спячку, будто умер. Настоящая же пантера, Господь наш Иисус Христос, освобождает нас от власти дракона-дьявола, спустившись с небес. Он воплощается в образе сына человеческого, помогая людям искупать грехи» Теренс Хэнбери Уайт.

«Пантера», Физиолог, ок. II–III век.

Павлин

«Павлин», Абердинский бестиарий, XII век. Фреска в Палаццо Дукале в Мантуе, Андреа Мантеньи, 1465 — 1474

Павлин на большинстве полотен предстает как символ рая, райской птицы. Реже он предстает образом духовного учителя, наставника.

«…он [павлин] символизирует ученых учителей. Павлин имеет твердое мясо, устойчивое к гниению, которое с трудом может быть приготовлено поваром на огне или едва переваривается в желудке из-за жара его печени. Таковы умы учителей; Они не горят пламенем желания и не зажигаются жаром похоти» Абердинский бестиарий.

II. Темное

Змея

«Мадонна и змей», Караваджо, 1605 — 1606. «Змей затыкает уши», Абердинский бестиарий, XII век

Змея (змий) — один из главных символов дьявола. Изображался в основном в живописи, посвященной искушению Евы. Дракон, который тоже является образом греха и порока, считается родственником змеи.

«Если змея не хочет выходить, то прижимает одно ухо к земле, а другое закрывает хвостом и, оглохнув от этих волшебных звуков, не выходит к человеку, который ее очаровывает. Подобным образом ведут себя люди этого мира, которые закрывают одно ухо земными желаниями. Другое они затыкают своими делами, чтобы не услышать голос Господа. <…> Змеи делают не больше, чем просто закрывают уши. Люди этого мира закрывают глаза, чтобы не видеть небес и не вспоминать о делах Господа» Абердинский бестиарий.

«Адам и Ева» (фрагмент), Альбрехт Дюрер, 1507

«Святой Георгий и дракон» (Национальная галерея искусства), Рафаэль Санти, ок. 1506. «Святой Георгий и дракон» (Лувр), Рафаэль Санти, 1503 — 1505

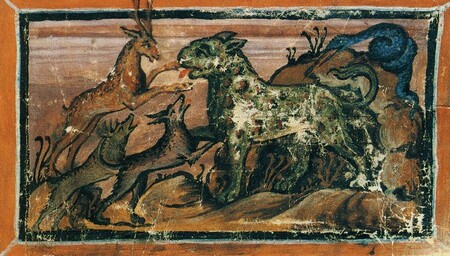

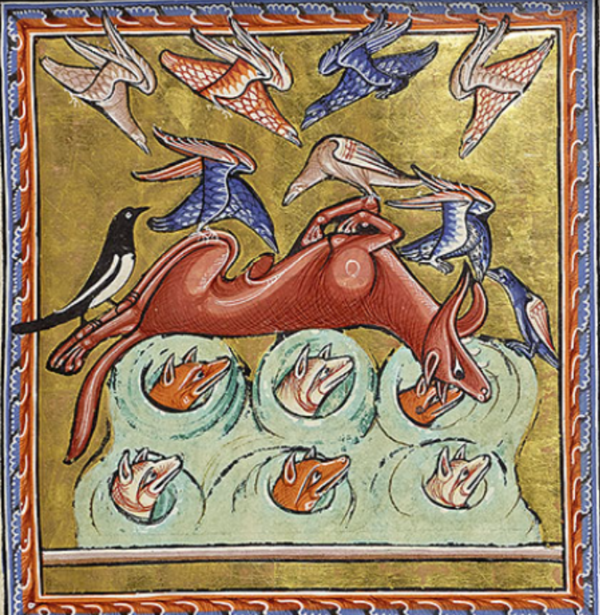

Лисица и сова

«Мадонна с животными» (фрагмент), Альбрехт Дюрер, 1503. «Лисица», Абердинский бестиарий, XII век

«[лисица] Это умное, хитрое животное. Когда она голодна и не может найти еды, она валяется в красной земле так, что кажется, что она запачкана кровью, ложится на землю и задерживает дыхание, так что кажется едва живой. Когда птицы видят, что она не дышит, что она покрыта кровью и что ее язык торчит изо рта, они думают, что она мертва, и спускаются на нее, чтобы сесть. Таким образом, она захватывает их и пожирает. Дьявол имеет аналогичную природу. Ибо для всех, кто живет плотью, Он представляет Себя мертвым, пока не возьмет их в Свой глоток и не накажет их. Но для духовных людей, живущих в вере, Он воистину мертв и превращен в ничто. Желающие исполнить дело дьявола умрут <…> И Давид говорит: „Пойдут они в преисподние земли, падут от меча, они будут уделом лисиц“. (Псалтирь, 63:9-10) Йельского университета» Абердинский бестиарий.

«Сова», Абердинский бестиарий, XII век

Ночные птицы, например сова, обозначают темные силы, которые усмирились с появлением Христа.

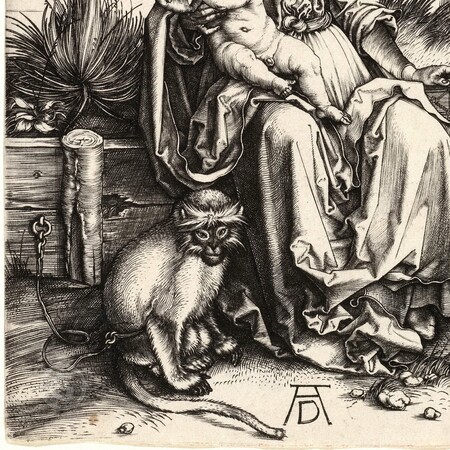

Обезьяна

«Обезьяны», Абердинский бестиарий, XII век. «Мадонна с Младенцем и обезьянкой» (фрагмент), Альбрехт Дюрер, 1497 — 1498

«Хвоста у обезьяны нет. Дьявол имеет форму обезьяны, с головой, но без хвоста. Дьявол начинал как ангел на небесах. Но внутри он был лицемером и обманщиком, и потерял хвост свой, потому что в конце концов погибнет окончательно» Абердинский бестиарий.

III. Заключение

Подводя итоги, можно сделать вывод, что художники часто обращались к средневековым книгам о животных, чтобы создать еще один метафорический уровень восприятия своего произведения. А сами бестиарии выглядели своеобразно, потому что основывались на божественных аллегориях и зачастую устных описаниях.

IV. Источники

Альбрехт Дюрер. К 550-летию со дня рождения: каталог выставки / Государственный Эрмитаж. СПб.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 2022. 636 с.: ил.

Уайт Т. Х. Средневековый бестиарий. Что думали наши предки об окружающем их мире. — Litres, 2013.

Махов А. Е. Бестиарий как подсистема средневековой семиотики //Вестник РГГУ. Серия: Литературоведение. Языкознание. Культурология. — 2017. — №. 9 (30). — С. 20-36.

Loveridge J. Praise Bee! : Allegory and Interpretation in the Aberdeen Bestiary.

The Aberdeen Bestiary

www.artchive.com

www.academy.hermitagemuseum.org

www.artic.edu

www.culture.ru

www.wikipedia.org

Альбрехт Дюрер. К 550-летию со дня рождения: каталог выставки / Государственный Эрмитаж. СПб.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 2022. 636 с.: ил.

К 500-летию со смерти Рафаэля Санти. Линия Рафаэля 1520 — 2020: каталог выставки / Государственный Эрмитаж. СПб., Мск: Изд-во Гос. Эрмитажа, Издательский дом «Арт Волхонка», 2022. 752 с.: ил.

www.artchive.com

www.wga.hu

www.gallerix.ru

www.commons.wikimedia.org