Абстракция и космос: как художники XX века искали форму для неизобразимого

Как художники XX века с помощью абстракции пытались выразить космос — пространство, принципиально недоступное прямому изображению?

Исследование рассматривает не космическое изображение как таковое, а художественные процессы, в которых космос проявляется как состояние, среда, пустота, свет, энергетическое поле.

XX век стал эпохой, в которой искусство впервые столкнулось с реальным космосом — не как мифологией или небесной сферой, а как физической бездной, поддающейся рациональному исследованию и одновременно разрушающей привычные представления о форме, масштабе и видимом. Вместе с научными открытиями менялась и художественная оптика: телескоп Хаббла, астрофизические теории, релятивистская физика, первые фотографии Земли из космоса и первые полёты человека за пределы атмосферы сместили визуальный фокус художников.

Космос перестал быть «небом», он стал опытом непредставимого, пространством, которое нельзя увидеть напрямую, но можно пережить через абстракцию, цвет, вибрацию, пустоту и энергетические поля.

Абстракция в искусстве XX века стала ключевым инструментом визуализации космоса, потому что позволяла художникам отказаться от репрезентации и перейти к передаче энергетических, пространственных и эмоциональных состояний, которые невозможно изобразить фигуративно.

В центре внимания — переход от изображённого к переживаемому: космос как чистая абстракция, как эмоциональный и онтологический опыт.

Работа выстраивает принципы, через которые художники XX века обращались к теме космоса без прямой визуальной репрезентации: — через вибрацию линий (Кандинский), — через динамику форм и движения (Футуризм), — через чистые цветовые поля как пространственные глубины (Ротко), — через геометрическую космологию супрематизма (Малевич), — через световые феномены как внутренний космос (Таррелл), — через нематериальные структуры (Агреста, Кляйн, Мондриан), — через неопределённые туманности и «вселенские» поля (Отто Пинне).

Таким образом, ключевая задача исследования — проследить, как абстракция стала основным инструментом визуализации космического опыта, и каким образом художники XX века создавали новое представление о бесконечности, неподвластной взгляду.

Рубрикация

Рубрикация:

1. Начало абстракции: космос как вибрация и духовная энергия 2. Геометрия космоса: супрематизм и новая вселенная формы 3. Цветовые поля как космические пространства 4. Переживание космоса через световые среды 5. Космическая энергия и постживописная абстракция 6. Космос как структура: минимализм и постминимализм 7. Заключение

Начало абстракции: космос как вибрация и духовная энергия

Василий Кандинский

Василий Кандинский — «Композиция VII» (1913)

«Композиция VII» одно из самых масштабных и сложных полотен Кандинского.

Картина представляет собой вихревое пространство, где линии и цветовые массы существуют в состоянии непрерывного движения. Пропорции, ритм мазков и пересекающиеся формы создают ощущение космического взрыва или энергетического вздымания, будто пространство находится в моменте формирования.

Здесь отсутствует фигуративность: вместо неё — ощущение бесконечного поля, которое невозможно «увидеть», но можно пережить.

Василий Кандинский — «Several Circles» (1926)

«Several Circles» считается одной из первых чисто абстрактных космологических композиций.

Картина выстроена вокруг идеи идеальной формы и её взаимодействия с пустым пространством. Круг в теории Кандинского символизирует космос как гармонию и бесконечность. Чёрный фон напоминает космическую пустоту, а круги — планеты, орбиты, энергетические поля.

Геометрия космоса: супрематизм и новая вселенная формы

Казимир Малевич — «Чёрный квадрат» (1915)

Квадрат, написанный плотной чёрной краской на белом фоне. В ранних слоях рентгенография обнаружила предыдущие композиции — символ «нуль формы».

Работа трактуется как визуальная метафора абсолютной пустоты — космической бездны, точки отсчёта. Малевич называл её «лицом нового искусства». Это не просто геометрия, а концептуальная модель пространства, где форма растворяется в бесконечности.

Казимир Малевич — «Супрематизм. 1915–1916»

Супрематизм создаёт новую «космическую архитектуру» — мир без веса, без гравитации. Формы не привязаны к земле: они парят, вращаются, образуют поле, напоминающее абстрактную Вселенную.

Критики сравнивали супрематизм с мысленной моделью нового космоса.

Цветовые поля как космические пространства

Марк Ротко

Марк Ротко — «No. 14» (1960)

Два крупных цветовых прямоугольника — пурпурный и тёмно-синий — словно всплывают и растворяются в мягком свете.

Ротко создаёт эффект погружения в цвет, который воспринимается не как поверхность, а как глубина. Появляется ощущение «входа в пространство».

Цвет здесь — аналог космической туманности, неописуемого светового поля.

Барнетт Ньюман — «Vir Heroicus Sublimis» (1950–51)

«Vir Heroicus Sublimis» — гигантское красное полотно, прорезанное вертикальными линиями. Размер полотна сопоставим с человеческим телом.

Ньюман стремился дать зрителю опыт лицом к лицу с бесконечностью. Красное поле воспринимается как бескрайняя плоскость; как метафора космической оси, разрыва пространства.

Стоящий перед этой работой человек чувствует себя стоящим «у края бездны».

Переживание космоса через световые среды

Фотография Джеймса Таррелла, сделанная Скоттом Раддом для музея Гуггенхайма

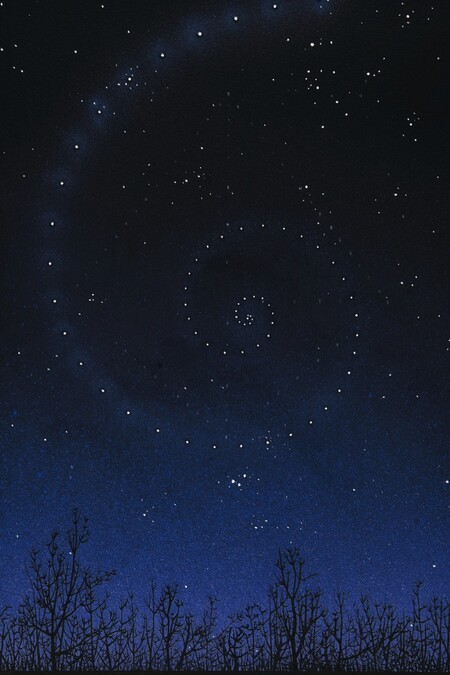

James Turrell — «Skyspace» (серия, начиная с 1974)

В «Skyspace» Таррелл превращает небо в световую материю.

Зритель оказывается внутри минимальной архитектуры, где небесный свет воспринимается как цвет, пространство и физическое присутствие.

Это прямое переживание космоса, переведённое на язык искусства.

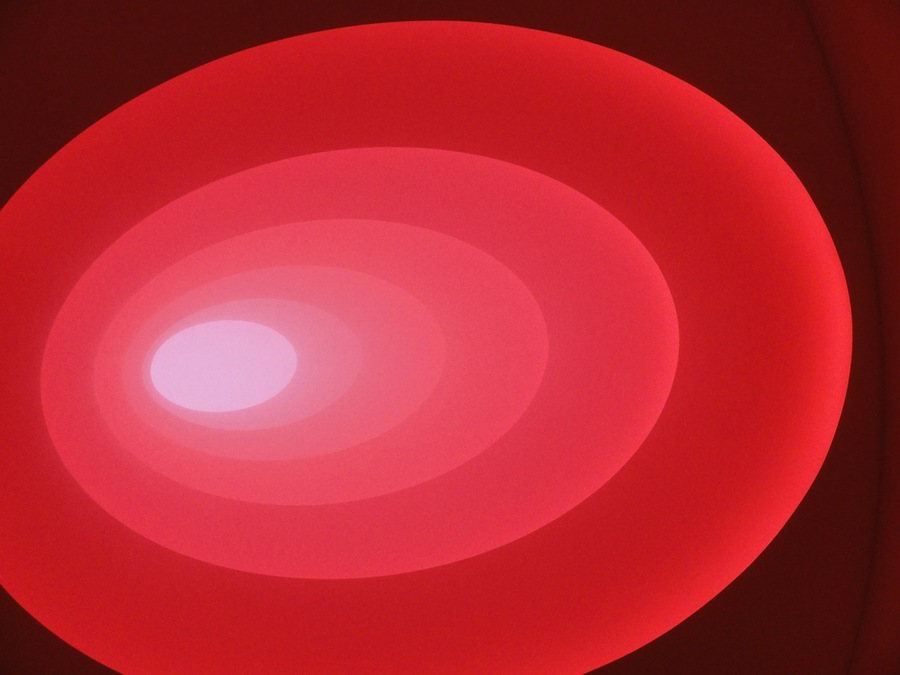

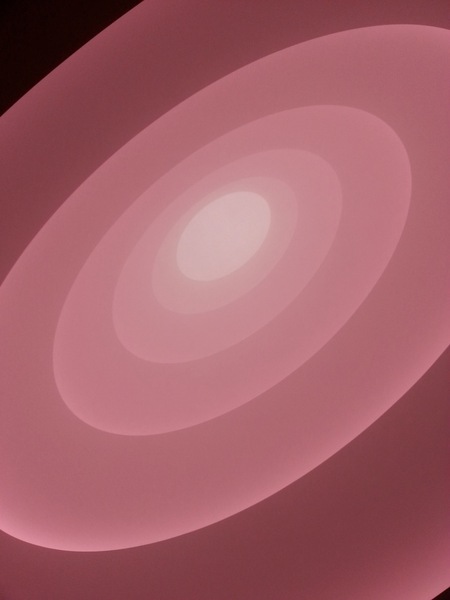

James Turrell — «Aten Reign» (2013)

Гигантская инсталляция, полностью преобразующая ротонду музея в световую воронку из концентрических цветовых слоёв.

«Aten Reign» создаёт атмосферу, напоминающую космическое облако или звездную туманность. Свет становится пространством.

Благодаря этому работа переносит зрителя в «медитативное космическое состояние».

James Turrell — «Aten Reign» (2013)

Космическая энергия и постживописная абстракция

Otto Piene — «Light Ballet» (начало 1960-х)

Пине стремился воплотить космос как ритм и энергию. Его световые поля называют первым примером «оптической космологии».

Механические конструкции, которые вращают источники света, создавая движущиеся тени и пятна.

Otto Piene — «Light Ballet» (начало 1960-х)

Эта динамическая игра света напоминает вращение галактик.

Yves Klein — «IKB 191» (1962)

Кляйн считал синий цвет воплощением космической бесконечности.

Его монохромы воспринимаются как порталы в чистое пространство. Это одна из самых влиятельных попыток сформировать «абстрактное небо» средствами живописи.

Холст «IKB 191» покрыт фирменным ультрамарином International Klein Blue.

Космос как структура: минимализм и постминимализм

Агнес Мартин — «Untitled #5» (1998)

Тончайшие горизонтальные линии на почти однородном светлом фоне. Картина кажется медитативной и почти нематериальной.

Мартин создавала «тишину» и «спокойствие» как визуальные категории.

Её сетки интерпретируются как структуры космического порядка — повторение, ритм, бесконечность, а работы воспринимаются как опыт присутствия в поле чистой гармонии.

Эва Гессе — «Expanded Expansion» (1969)

«Expanded Expansion» инсталляция из латекса и ткани, напоминающая растущие гибкие формы, похожие на мембраны или биологические структуры.

Здесь Гессе исследует происхождение формы, материальности и процессов. Её работа часто сравнивается с космогоническими процессами — рождением материи, коллапсом структур, переходом от хаоса к форме.

Это абстракция, которая визуализирует «органический космос».

Заключение

Исследование показало, что абстракция в искусстве XX века стала не просто новым художественным методом, но ключевым способом визуализации космоса — пространства, которое невозможно изобразить напрямую. Космос в искусстве модернизма и постмодернизма перестаёт быть небесным пейзажем или мифологическим фоном и превращается в область переживания, в феномен внутреннего опыта, в поле света, цвета и вибрации.

Художники раннего абстракционизма, такие как Василий Кандинский, обращались к космосу через идею духовной вибрации и чистой энергии, формируя новый язык, позволявший говорить о невидимом. Малевич и супрематисты создали геометрическую модель Вселенной, где пространство освобождено от материального содержания и становится зоной абсолютной свободы формы. Представители американской живописи цветовых полей (Ротко, Ньюман) предложили космос как эмоциональное пространство, в которое зритель буквально погружается телесно, переживая бесконечность не как физическую величину, а как психический и духовный опыт.

Во второй половине XX века художники, работающие со светом и средами (Таррелл, Пине), создали прямое переживание космического состояния через оптику, светоощущение и пространственные инсталляции. Минималисты и постминималисты (Мартин, Гессе) исследовали космос как структуру — упорядоченность, пустоту и рождение материи.

Так постепенно формировался новый визуальный язык, в котором космос предстает не как изображённый объект, а как переживаемая среда: безграничная, неопределённая, вибрирующая. Абстракция стала тем универсальным инструментом, который позволил художникам выразить неизобразимое, приблизить зрителя к тому, что невозможно увидеть напрямую — к ощущениям бесконечности, пустоты, света, вибрации и глубины.

Таким образом, гипотеза исследования подтверждается: абстракция действительно стала ключевым способом визуального освоения космоса в искусстве XX века, поскольку позволяла художникам выразить то, что невозможно передать через фигуративное изображение.

Kandinsky, Wassily. Concerning the Spiritual in Art (1911).

Peg Weiss. Kandinsky and Old Russia: The Artist as Ethnographer and Shaman. Yale University Press, 1995.

Charlotte Douglas. Swans of Other Worlds: Kazimir Malevich and the Origins of Abstraction.

Troels Andersen (ed.). Kazimir Malevich: Catalogue Raisonné.

Andréi Nakov. Kazimir Malevich: The Man and His Art.

Jeffrey Weiss. Mark Rothko. Yale University Press.

Ann Temkin (MoMA). Barnett Newman.

Craig Adcock. James Turrell: The Art of Light and Space.

Matthew Ritchie, James Turrell et al. The Unseen Seen.

Guggenheim Museum. Aten Reign Exhibition Catalogue.

Mattijs Visser. ZERO: Countdown to Tomorrow, 1950s–60s. Guggenheim Publications.

Otto Piene. Light Art Manifesto (коллекция текстов).

Lucy Lippard. Eva Hesse.