Проклятие фараона

Концепция

Визуальное исследование «Проклятие фараона: как египетская эстетика формировала визуальный язык хоррора и тревожного кино XX–XXI веков» посвящено визуальному языку кинематографа ужасов, черпающего вдохновение в образах древнеегипетской культуры. В центре внимания — то, как архитектурные, мифологические и символические элементы Египта формируют устойчивый визуальный канон тревожного и «пугающе-загадочного» на протяжении XX и начала XXI века. Через анализ визуальных решений в кино — от немых лент до блокбастеров — исследуется трансформация египетских символов в хоррор-контексте.

Особенность данного исследования — хронологический подход, позволяющий проследить, как образы и коды тревоги эволюционировали от эпохи египтомании и викторианской романтики до современного CGI-хоррора и псевдодокументальных форматов. Такой метод позволяет не только выявить визуальные и сюжетные повторения, но и показать, как культурные страхи и технологии репрезентации менялись вместе с эпохой.

Актуальность темы обусловлена тем, что сегодня визуальный язык ужаса активно передается через мем-культуру, стриминг-сервисы и переосмысление классики. Египетские символы продолжают использоваться в кино и играх — как маркеры архаического, опасного и сверхъестественного. Тем не менее, большинство современных трактовок этих образов лишены контекста. Возникает потребность в исследовании того, как египетская культура изначально вошла в киноязык ужаса, почему обрела статус «визуального триггера» и как её знаки функционируют на уровне массового воображения.

Гипотеза

Древнеегипетские визуальные коды (саркофаг, мумия, пирамида, иероглиф, Анубис) закрепились в кинематографе не только как атрибуты жанровой эстетики, но как самостоятельные маркеры тревожного опыта. Эти коды приобрели устойчивое значение — визуальная «реплика» древнего зла, связанная с нарушением запретного. Египетская эстетика в хорроре — это не просто декоративная среда, а метафора страха, работающая на уровне символической угрозы, воспроизводимой в разных визуальных языках и техниках — от готического грима и цветного техниколора до цифровых эффектов и found-footage эстетики.

Рубрикатор:

- Концепция визуального исследования - Глава 1: «1900–1930-е. Египтомания и становление визуального клише» - Глава 2: «1930–1950-е. Канонизация египетского ужаса» - Глава 3: «1960–1970-е. Цвет, тело, одержимость» - Глава 4: «1980–1990-е. Жанровый гибрид и переработка визуального кода» - Глава 5: «2000–2015. Псевдодокументальность и возвращение священного» - Заключение - Библиография

1900–1930-е. Египтомания и визуальное зарождение тревожного

На рубеже XIX–XX веков Запад вновь обращается к Египту — если раньше данная тема рассматривалась как часть античной историографии, то начиная с момента 1900-х — Египет отождествляется как фрагмент тревожного мифа. Археологические открытия конца столетия, особенно громкое обнаружение гробницы Тутанхамона в 1922 году, формируют в массовом сознании специфическую оптику: Древний Египет становится культурным пространством, где зафиксировано нарушение порядка — между жизнью и смертью, между прошлым и настоящим. Этот миф, циркулирующий в газетах, иллюстрированных журналах, антикварных салонах и выставках, проникает и в молодое визуальное искусство — кино.

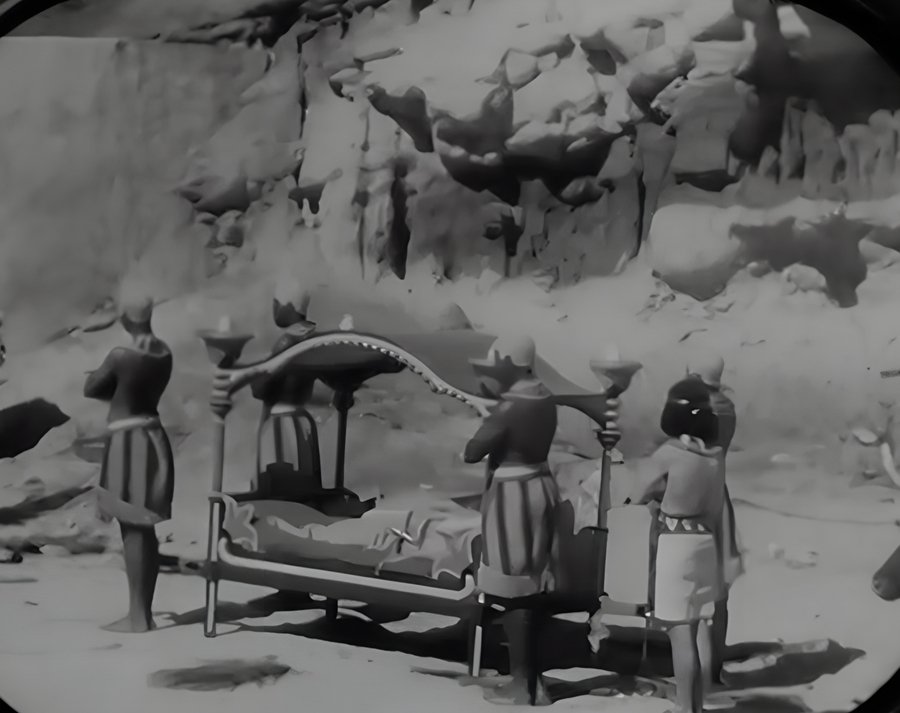

Самые ранние кинематографические интерпретации египетской темы носят условно-игровой характер: в короткометражках Жоржа Мельеса (Cleopatra’s Tomb, 1899) и Альбера Капеллани (The Mummy, 1911) Египет — это не место ужаса, а поле волшебства. Здесь мумия — нередко прекрасная женщина — оживает не для мести, а для любви. Эти сюжеты повторяют нарратив викторианской литературы, где египетская принцесса, пробуждённая современником, несёт с собой обещание запретной страсти и одновременного проклятия. Уже в этих образах обнаруживается важная черта: древний Египет трактуется как иное во времени, и любое приближение к нему чревато нарушением границ — культурных, телесных, сакральных.

С 1910-х годов в европейском кино начинает выстраиваться более цельная визуальная модель Египта как тревожного пространства. В немецком фильме Die Augen der Mumie Ma (1918) Эрнста Любича героиня, изображающая мумию, оказывается живым телом, спрятанным в саркофаге. Здесь символика «мертвого, что может оказаться живым» превращается в оптическую ловушку: зритель, как и герой, оказывается обманут. Эта визуальная двусмысленность — ключевая для будущего египетского хоррора: мумия как объект одновременно мёртвый и способный к движению, а следовательно — к агрессии.

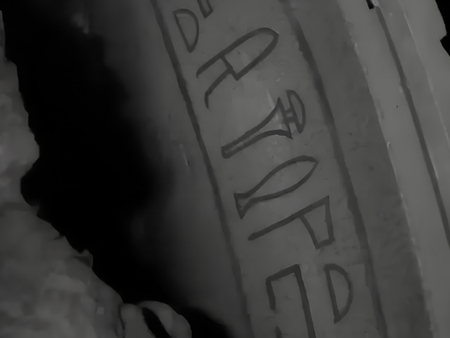

Архитектурно пространство египетской гробницы кодируется через тьму, глубину и камень. Это подземное пространство с узкими проходами, вырубленными в породе, не имеет выхода — оно замкнуто как в физическом, так и в символическом смысле. Композиционно раннее кино формирует «тревожный фрейм»: фигура человека, освещённого направленным источником (факел, лампа) внутри массивной структуры, где надписи (иероглифы) заменяют привычные знаки. Язык здесь — чужой, а значит, угрожающий. Появляется визуальный код тревоги, который будет эксплуатироваться на протяжении всего XX века: египетская гробница как пространство, в котором живое нарушает покой мёртвого, и за это должно быть наказано.

Не менее важен мотив текста: свиток с проклятием или табличка с надписью — это переходный объект, связывающий археологическое с ритуальным. Его чтение (всегда ошибочное или самонадеянное) — ритуальный запуск тревожного механизма.

Таким образом, в 1900–1930-е годы закладывается не просто визуальный стиль египетского кино — закладывается язык страха, в котором Древний Египет представляет не археологическую ценность, а зону потенциальной катастрофы. Мумия, саркофаг, гробница, амулет, иероглиф, свиток — это не просто предметы, а архетипы тревожного, которые в дальнейшем будут нести уже не романтический, а зловещий смысл. Египетская эстетика становится визуальным сокращением идеи смерти, нарушенного порядка и сакрального возмездия.

1930–1950-е. Канонизация египетского ужаса

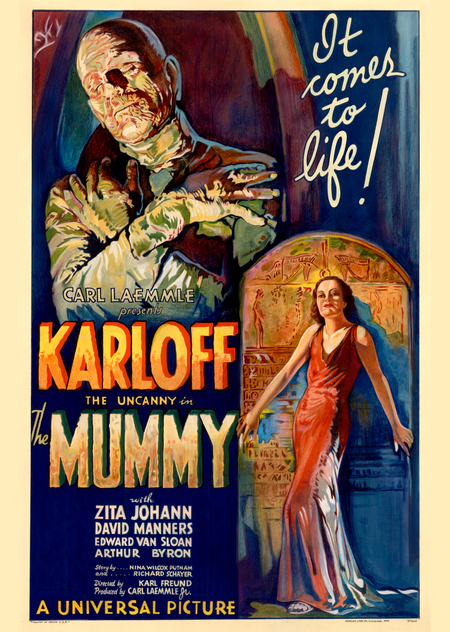

Переход к звуковому кино в начале 1930-х годов совпадает с моментом, когда визуальные символы Древнего Египта закрепляются как знаки устойчивого страха в массовом кинематографе. Если в немых лентах египетская мифология фигурировала как экзотический орнамент, то с выходом фильма The Mummy (1932) Карла Фройнда, продюсированного студией Universal, начинается процесс кодификации Египта как пространства ужаса — священного, запретного, сакрально опасного. Именно в этот момент происходит переход от мифологической эстетики к хоррор-жанру в полном смысле слова: мумия перестаёт быть загадочной женщиной-призраком, и становится телом, воскрешённым ритуалом, — жрецом, которого нельзя трогать, но которого потревожили.

Фильм The Mummy с Борисом Карлоффом в роли Имхотепа стал ключевой точкой в трансформации образа египетской гробницы. Пространство, ранее рассматривавшееся как место волшебства и случайной одержимости, теперь оформляется как сцена запретного действия: археолог нарушает границу между мирами, читает магический текст — и запускает необратимый процесс. Этот сюжетный мотив — археолог как нарушитель, свиток как триггер, мумия как отложенное возмездие — становится универсальным и используется на протяжении следующих двух десятилетий.

Однако куда важнее тот факт, что The Mummy устанавливает визуальные и пластические константы: темнота, локальный свет, холодный камень, изолированность, медленный ритм движения монстра. Имхотеп в бинтах — это не просто ходячий труп, а сакральная фигура: он движется неуклонно и с достоинством, его взгляд — не ярость, а древнее знание.

В течение 1940-х годов Universal развивает этот визуальный и нарративный код в серии сиквелов — The Mummy’s Hand (1940), The Mummy’s Tomb (1942), The Mummy’s Ghost (1944), The Mummy’s Curse (1944). Эти фильмы менее изысканны визуально, но они закрепляют жанровую формулу, превращая египетские элементы в знаки-штампы: амулет как детонатор, храм как ловушка, мумия как невидимая угроза, чьё появление — вопрос времени. Сами бинты становятся телесной текстурой страха: в них нет жизни, но именно это делает их тревожными.

Важно, что в 1940-х египетская тематика становится глобальной — она перемещается за пределы Египта. Теперь место действия может быть в Америке или Англии, но проклятие приходит оттуда — из зоны древнего, неприкасаемого. Так формируется идея трансграничного страха, где Египет выступает как перформативная метка: достаточно ввести элемент (саркофаг, свиток, амулет) — и тревога запущена.

Таким образом, 1930–1950-е — это не просто время популярности «мумийного кино», а период, когда визуальные и сюжетные компоненты египетской тревоги окончательно структурируются как универсальные формулы кино. Они начинают жить не только внутри фильмов, но и за их пределами — в рекламе, комиксах, сувенирах. Египетское проклятие перестаёт быть локальной легендой — и становится международным брендом страха.

1960–1970-е. Цвет, тело, одержимость

К середине XX века образы Древнего Египта в кинематографе ужасов прошли путь от экзотики к канону. Однако именно в 1960–70-х начинается их качественная трансформация. Визуальный язык становится более насыщенным, а телесность страха — выразительнее. Египетский мотив теперь не просто про «древнее зло», он становится фоном для размышления о границах между телом и духом, реальностью и трансцендентным, историческим и бессознательным

Эстетика страха обновляется вместе с техникой. Цветное кино, особенно в производстве британской студии Hammer, предлагает зрителю не сдержанную мрачную гамму Universal-фильмов, а насыщенные контрасты — терракотовый песок, алую кровь, нефритово-зелёные амулеты. В фильме The Mummy (1959) Кристофер Ли играет не безмолвное пугало в бинтах, а полнотелую фигуру возмездия: его мумия стремительна, физически ощутима, обладающая звериной силой. Именно через физическое тело и плоть выражается тревога 60-х — десятилетия, когда страх всё чаще связан не с потусторонним, а с биологическим.

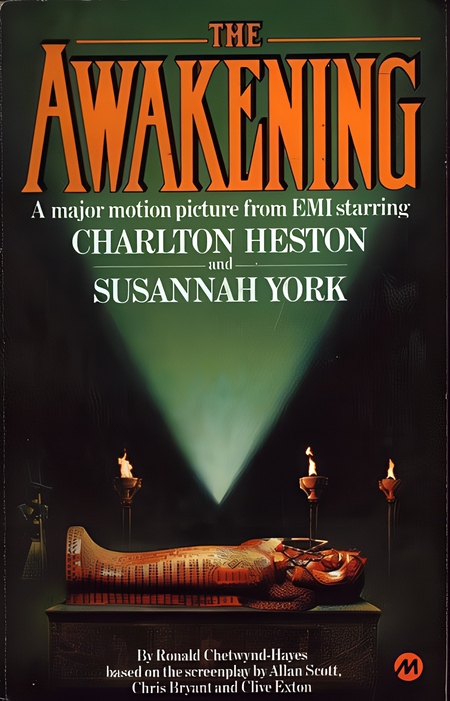

Британское переосмысление египетского мифа опирается на уже знакомые сюжетные линии — археологи нарушают покой жрицы, восстаёт хранитель гробницы, реликвии становятся проклятием. Но в отличие от американских лент 30–40-х годов, здесь акцент смещается с самой мумии на мотив одержимости. Теперь злом может быть не только оживлённый труп, но и дух, переселившийся в современного персонажа. Эта динамика особенно заметна в фильмах Blood from the Mummy’s Tomb (1971) и The Awakening (1980): древнеегипетская царица возвращается не как мумия в бинтах, а как живое существо, действующее в теле молодой женщины. Таким образом, страх перемещается из гробницы — внутрь тела, делая объектом тревоги саму человеческую оболочку.

Смещение в сторону женского тела как медиума страха отражает не только поворот к психосексуальной трактовке хоррора, характерной для времени, но и обострение темы памяти, наследия, связи между археологией и бессознательным. Женская фигура в этих фильмах часто оказывается связующим звеном между прошлым и настоящим, а египетская эстетика — визуальной формой возвращения вытесненного. Ритуальные украшения, кольца с символами, древние зеркала, кроваво-красные скарабеи — всё это возвращается как знаки, не поддающиеся расшифровке, но при этом влияющие на персонажей. Визуальный язык становится фрагментарным и аллюзивным: египетские артефакты — не просто реквизит, а активные участники нарратива.

Смещение в сторону женского тела как медиума страха отражает не только поворот к психологической трактовке хоррора, характерной для времени, но и обострение темы памяти, наследия, связи между археологией и бессознательным. Женская фигура в этих фильмах часто оказывается связующим звеном между прошлым и настоящим, а египетская эстетика — визуальной формой возвращения вытесненного. Ритуальные украшения, кольца с символами, древние зеркала, кроваво-красные скарабеи — всё это возвращается как знаки, не поддающиеся расшифровке, но при этом влияющие на персонажей. Визуальный язык становится фрагментарным, египетские артефакты — не просто реквизит, а активные участники действия в фильме.

Тело мумии также видоизменяется. В Hammer-фильмах оно не мёртвое, а преувеличенно живое: мускулистое, агрессивное, подвижное. В женских реинкарнациях — наоборот, оно почти неподвижно, словно законсервировано, но изнутри него исходит угроза. На экране усиливается напряжение между визуальной красотой и потенциальным разрушением: мумия может быть привлекательной, но именно это делает её опасной. Визуальный код египетского страха здесь обретает черты двусмысленности — тела притягивают, но несут смерть.

Таким образом, 1960–1970-е годы становятся периодом персонализации и психологизации египетского ужаса. Страх выходит за пределы гробниц, чтобы поселиться в теле, в памяти, в доме. Египетская эстетика сохраняется, но её роль становится глубже: теперь это не просто визуальный стиль, а способ визуализировать тревогу утраты контроля — над телом, разумом, историей. И если раньше мумия была тем, кто приходит из прошлого, чтобы наказать, то теперь она — то, что уже живёт внутри.

1980–1990-е. Жанровый гибрид и переработка визуального кода

Период 1980–1990-х годов стал этапом жанрового размывания и переосмысления традиционных визуальных кодов египетского ужаса. Если в предыдущие десятилетия египетская тема использовалась преимущественно в рамках готического или мистического нарратива, то теперь она оказывается втянутой в более широкий спектр жанров — от подростковых приключений до трэш-хоррора и фантастического боевика. Это десятилетие не столько развивает эстетику египетского страха, сколько начинает её деконструировать, воспроизводить иронично или на вторичных уровнях.

Символы Древнего Египта — пирамида, саркофаг, мумифицированное тело, скарабей — сохраняют своё место в визуальной культуре, но их смысл становится менее однозначным. В низкобюджетных хоррорах, часто производимых для видеопроката, они выступают не как священные знаки или объекты ритуала, а как условные триггеры сюжета. Образ мумии теряет свою медитативную, «ритуальную» инерцию, становясь скорее техническим приемом для создания очередного противника героя. Типичным примером является фильм Dawn of the Mummy (1981), в котором мумии представлены как гибрид зомби и древнего проклятия, а египетская гробница — как лишь декоративное обрамление для сцен насилия.

Однако более показательные сдвиги происходят на другом уровне — визуального языка. Теперь пирамида и саркофаг чаще появляются не в формате археологических интерьеров, а как элементы массовой и даже поп-культуры. Египетская эстетика становится узнаваемым, но опустошённым кодом: она уже не требует объяснения, а лишь служит ссылкой на «мистическое». Это видно и в подростковом кино — например, в The Monster Squad (1987), где мумия становится одним из стандартных монстров наряду с Дракулой и Франкенштейном. Такая манифестация демонстрирует, что египетский ужас закрепился в культурной памяти, но потерял часть своей тревожной энергии — теперь он доступен для ироничной игры.

Параллельно с этим происходит ещё одно важное изменение: перемещение египетской тематики в области, напрямую не связанные с хоррором. Телевидение, комиксы, компьютерные игры — всё чаще используют образы пирамид, анкхов, жрецов и проклятий не ради страха, а ради «приключенческого азарта». Это сказывается и на визуальном решении: египетские мотивы больше не изолированы в тёмных интерьерах, а становятся частью ярких, насыщенных цветом пространств, где визуальный комфорт превалирует над тревогой. Таким образом, происходят процессы десакрализации и жанровой нейтрализации образа мумии.

В то же время, в рамках основного кинопроизводства остаются попытки вернуть египетской теме серьёзный визуальный вес. В фильме The Mummy Lives (1993) происходит частичный возврат к образу жреца-мстителя, но визуальная палитра, наивная актёрская игра и скромные декорации делают этот опыт скорее ностальгическим жестом, чем возрождением канона. Египет здесь — не как зона тревоги, а как театральная сцена: узнаваемая, эффектная, но не страшная.

Тем не менее, именно в этот период закладывается предпосылка к следующей волне интереса. Через массовую переработку и упрощение египетские образы вновь попадают в широкое поле зрительского восприятия. Поколение 90-х вырастает с визуальной памятью о мумии — пусть не как страшном, но как важном культурном элементе. Это ощущение ироничной близости к древнему — «мумия, которую я видел в мультике» или «мумия из комедийного хоррора» — становится той визуальной инерцией, на фоне которой перезапуск «Мумии» в 1999 году окажется столь успешным.

Таким образом, 1980–1990-е годы можно охарактеризовать как переходный период: эпоху, в которой египетский страх превращается в цитату, а тревожное — в стилистическое. Мумия больше не страшит, она узнаётся. Пирамида не символизирует смерть, она — иконка. Тем не менее, именно через это «обесценивание» происходит подготовка почвы для нового витка — возвращения к архетипам страха, но уже с иными техническими и зрительскими ресурсами.

2000–2015. Псевдодокументальность и возвращение священного

Переход к новому тысячелетию ознаменован попыткой не только вернуть египетскую тематику в поле массового внимания, но и переосмыслить её с учётом современных визуальных и технологических практик. После десятилетия жанрового размывания в 1980–1990-е, египетская эстетика возвращается в центр медиа — теперь уже как элемент высокобюджетного приключенческого хоррора, насыщенного спецэффектами, масштабом и стремлением к реконструкции древнего ужаса в цифровую эпоху.

Фильм The Mummy (1999), хотя и вышел на стыке десятилетий, стал фундаментом для эстетики 2000-х. Он задаёт новый визуальный стандарт: CGI-образы Хамунаптры, жуки-скарабеи как автономные цифровые монстры, масштабные сцены разрушения храмов и библейских казней — всё это превращает Египет в арену катастрофического зрелища. При этом привычный образ мумии претерпевает значительные изменения. Имхотеп теперь не просто мститель, восставший из гробницы, а трагическая фигура, одушевлённая технологиями: его тело собирается из песка, пепла, плоти, — и это становится визуальной метафорой самой эпохи, в которой древнее существует через виртуальное.

Фильм The Mummy Returns (2001) усиливает эти тенденции. Египетский код перестаёт быть фоном — он превращается в движущую силу сюжета и формата. Вторая часть франшизы внедряет мифологию на уровне полноценной цифровой мифосистемы: появляется армия Анубиса, магический браслет, визуализация загробного мира. Всё это оформлено с использованием CGI, что превращает египетскую тему в цифровую симуляцию страха. При этом визуальная природа ужаса уже не тяготеет к темноте или саспенсу — она ярка, быстра, насыщена цветом. Хоррор растворяется в экшене, но не исчезает — он присутствует в элементах: иероглифы, ожившие мумии, заживо мумифицированные тела, антураж затопленных храмов и лабиринтов.

Тем не менее, в середине 2000-х происходит ещё один сдвиг — появление независимого и псевдодокументального египетского ужаса, в котором тревога возвращается в более аскетичной, камерной форме. Примером этого становится фильм The Pyramid (2014), в котором египетская пирамида вновь становится ловушкой, но теперь подана через оптику found footage и минимализма. Визуальный язык здесь ориентирован не на зрелищность, а на клаустрофобию: узкие коридоры, приглушённое освещение, неустойчивая камера, случайно заснятые фрагменты стен и тел. Египет предстает как древняя тюрьма, построенная для содержания разгневанного бога. Образ Анубиса получает здесь телесную форму, выступая не как концепт, а как чудовище, чьи действия напрямую связаны с ритуалами смерти. Это возвращает древним мифам элемент ритуальной угрозы — страха, передаваемого не через декорации, а через структуру кадра и отсутствие стабильного взгляда.

Характерно, что в этих фильмах исчезает фигура учёного-археолога как центра сознания. Герои уже не интерпретируют, а реагируют. Их знание оказывается бессильным, а египетская символика — не столько таинственной, сколько безжалостной. Так, свитки, изображения, статуи и надписи становятся не просто элементами экспозиции, а функциональными медиаторами угрозы. Их визуальное присутствие запускает механизм страха: герои их читают, трогают, игнорируют — и тем самым вызывают цепочку событий, ведущую к катастрофе. Это возвращает зрителя к логике тревожного, изложенной ещё в классических фильмах Universal, но теперь она переформатирована под условия цифрового пространства и постмодернистской культуры.

Таким образом, в период 2000–2015 годов египетская тематика одновременно развивается в двух направлениях. С одной стороны — это фантазия, где мумия превращается в симпатичного (или трагического) цифрового монстра в эстетике Голливуда. С другой — это эстетика подавленного, в которой древний страх возвращается в форматах сжатого пространства, псевдореализма и тактильной тревоги. И в том, и в другом случае Египет сохраняет свою статусность: он остаётся не просто фоном, а особой визуальной формой репрезентации запретного. Возвращение к священному здесь происходит через технологию — зрелищную или стилизованно реалистичную. Так египетская эстетика продолжает своё движение в кинематографе: от символа архаического ужаса к универсальному коду тревожного.

Заключение

Проведённое исследование позволило проследить, как визуальные коды Древнего Египта — саркофаг, мумия, пирамида, жрец, иероглиф, скарабей — сформировали устойчивый пласт эстетики тревожного в кинематографе XX–XXI века. Через хронологический анализ удалось выявить, как эти образы трансформировались от романтической экзотики и готического страха до цифровой симуляции угрозы и псевдореалистичного тревожного опыта.

С 1930-х годов египетская эстетика прочно закрепилась в жанре ужасов. Начиная как элемент готического хоррора, она постепенно эволюционировала в цифровую форму зрелищного и психологического страха. Египетский код адаптировался к различным визуальным форматам — от классических студийных фильмов до CGI-блокбастеров и found-footage триллеров.

Гипотеза исследования была подтверждена: египетские визуальные коды действительно стали не просто жанровыми элементами, а устойчивыми символами тревоги в кино. Эти образы — мумии, пирамиды, саркофаги, иероглифы — работают как узнаваемые знаки страха, независимо от сюжета или формата фильма. Египетская эстетика давно вышла за рамки исторического контекста — теперь это универсальный визуальный язык, с помощью которого кино говорит о смерти, запретном и неизведанном.

Smith, D. Unearthed Horrors: The Cultural Afterlife of Egyptology in Horror Cinema / D. Smith // Cinema and History Journal. — 2009. — № 12. — С. 113–128.

Rigby, J. English Gothic: Classic Horror Cinema 1897–2015 / J. Rigby. — London: Signum Books, 2015. — 432 с.

Tudor, A. Monsters and Mad Scientists: A Cultural History of the Horror Movie / A. Tudor. — Oxford: Blackwell Publishing, 1989. — 235 с.

Колавито, Дж. Знание страха: наука, знание и развитие жанра ужасов / Дж. Колавито. — Jefferson: McFarland & Company, 2008. — 245 с. (Colavito, Jason. Knowing Fear: Science, Knowledge and the Development of the Horror Genre. McFarland, 2008.)

Blood from the Mummy’s Tomb [Электронный ресурс] // Wikipedia. Режим доступа: https://en.wikipedia.org/wiki/Blood_from_the_Mummy%27s_Tomb (дата обращения: 20.05.2025).

The Mummy (1959 film) [Электронный ресурс] // Wikipedia. Режим доступа: https://en.wikipedia.org/wiki/The_Mummy_(1959_film) (дата обращения: 20.05.2025).

The Awakening (1980 film) [Электронный ресурс] // Wikipedia. Режим доступа: https://en.wikipedia.org/wiki/The_Awakening_(1980_film) (дата обращения: 20.05.2025).

Dawn of the Mummy [Электронный ресурс] // Wikipedia. Режим доступа: https://en.wikipedia.org/wiki/Dawn_of_the_Mummy (дата обращения: 20.05.2025).

The Monster Squad [Электронный ресурс] // Wikipedia. Режим доступа: https://en.wikipedia.org/wiki/The_Monster_Squad (дата обращения: 20.05.2025).

The Mummy Lives [Электронный ресурс] // Wikipedia. Режим доступа: https://en.wikipedia.org/wiki/The_Mummy_Lives (дата обращения: 20.05.2025).

The Mummy (1999 film) [Электронный ресурс] // Wikipedia. Режим доступа: https://en.wikipedia.org/wiki/The_Mummy_(1999_film) (дата обращения: 20.05.2025).

The Mummy Returns [Электронный ресурс] // Wikipedia. Режим доступа: https://en.wikipedia.org/wiki/The_Mummy_Returns (дата обращения: 20.05.2025).

The Pyramid (2014 film) [Электронный ресурс] // Wikipedia. Режим доступа: https://en.wikipedia.org/wiki/The_Pyramid_(2014_film) (дата обращения: 20.05.2025).

Клеопатра (1899 г.), Жорж Мельес. [Ссылка на источник]: https://www.film.ru/movies/kleopatra-1 (дата обращения: 20.05.2025).

Мумия (1911 г.), Альбер Капеллани. [Ссылка на источник]: https://ru.wikipedia.org/wiki/Мумия_(фильм, _1911) (дата обращения: 20.05.2025).

Die Augen der Mumie Ma (1918 г.), Эрнста Любич. [Ссылка на источник]: https://www.youtube.com/watch?v=BBAzGk94FM0 (дата обращения: 20.05.2025).

Die Augen der Mumie Ma (1918 г.), Эрнста Любич. [Ссылка на источник]: https://ru.wikipedia.org/wiki/Глаза_мумии_Ма (дата обращения: 20.05.2025).

Мумия (фильм, 1932) [Электронный ресурс] // Википедия — свободная энциклопедия. Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Мумия_(фильм, _1932) (дата обращения: 20.05.2025).

The Mummy’s Hand [Электронный ресурс] // Wikipedia. Режим доступа: https://en.wikipedia.org/wiki/The_Mummy%27s_Hand (дата обращения: 20.05.2025).

The Mummy’s Tomb [Электронный ресурс] // Wikipedia. Режим доступа: https://en.wikipedia.org/wiki/The_Mummy%27s_Tomb (дата обращения: 20.05.2025).

The Mummy’s Ghost [Электронный ресурс] // Wikipedia. Режим доступа: https://en.wikipedia.org/wiki/The_Mummy%27s_Ghost (дата обращения: 20.05.2025).

The Mummy’s Curse [Электронный ресурс] // Wikipedia. Режим доступа: https://en.wikipedia.org/wiki/The_Mummy%27s_Curse (дата обращения: 20.05.2025).

The Mummy (1932) — Полная версия фильма [Электронный ресурс] // OK.RU — Одноклассники. Режим доступа: https://m.ok.ru/video/340972604067 (дата обращения: 20.05.2025).

The Mummy (1959) — Полная версия фильма [Электронный ресурс] // OK.RU — Одноклассники. Режим доступа: https://m.ok.ru/video/6734516128387 (дата обращения: 20.05.2025).

Мумия (фильм, 1959) [Электронный ресурс] // Википедия — свободная энциклопедия. Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Мумия_(фильм, _1959) (дата обращения: 20.05.2025).

Blood from the Mummy’s Tomb [Электронный ресурс] // Wikipedia. Режим доступа: https://en.wikipedia.org/wiki/Blood_from_the_Mummy%27s_Tomb (дата обращения: 20.05.2025).

Blood from the Mummy’s Tomb (1971) — Фрагмент фильма [Электронный ресурс] // OK.RU — Одноклассники. Режим доступа: https://m.ok.ru/video/2342967053053 (дата обращения: 20.05.2025).

The Awakening (1980 film) [Электронный ресурс] // Wikipedia. Режим доступа: https://en.wikipedia.org/wiki/The_Awakening_(1980_film) (дата обращения: 20.05.2025).

Dawn of the Mummy (1981) — Полный фильм [Электронный ресурс] // YouTube. Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=rPa84gxbVwg (дата обращения: 20.05.2025).

Dawn of the Mummy [Электронный ресурс] // Wikipedia. Режим доступа: https://en.wikipedia.org/wiki/Dawn_of_the_Mummy (дата обращения: 20.05.2025).

The Monster Squad [Электронный ресурс] // Wikipedia. Режим доступа: https://en.wikipedia.org/wiki/The_Monster_Squad (дата обращения: 20.05.2025).

The Monster Squad (1987) — Полный фильм [Электронный ресурс] // OK.RU — Одноклассники. Режим доступа: https://m.ok.ru/video/1172064176855 (дата обращения: 20.05.2025).

Мумия жива (фильм, 1993) [Электронный ресурс] // Википедия — свободная энциклопедия. Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Мумия_жива (дата обращения: 20.05.2025).

The Mummy (1999 film) [Электронный ресурс] // Wikipedia. Режим доступа: https://en.wikipedia.org/wiki/The_Mummy_(1999_film) (дата обращения: 20.05.2025).

The Mummy Returns [Электронный ресурс] // Wikipedia. Режим доступа: https://en.wikipedia.org/wiki/The_Mummy_Returns (дата обращения: 20.05.2025).

The Pyramid (2014 film) [Электронный ресурс] // Wikipedia. Режим доступа: https://en.wikipedia.org/wiki/The_Pyramid_(2014_film) (дата обращения: 20.05.2025).

The Mummy (1999) — Полный фильм [Электронный ресурс] // VK Video. Режим доступа: https://vkvideo.ru/video-220018529_456239909 (дата обращения: 20.05.2025).

The Pyramid (2014) — Полный фильм [Электронный ресурс] // VK Video. Режим доступа: https://vkvideo.ru/video-227731617_456239133 (дата обращения: 20.05.2025).