«Советские двадцатые». Глава в книге

В 2023 году в издательстве «Новое литературное обозрение» вышла монография «Советские двадцатые: искусство, архитектура, фотография, кино». Среди авторов — исследователи советского визуального искусства: Андрей Фоменко (автор и редактор), Иван Саблин, Алексей Бобриков и Дарина Поликарпова. Моя глава «Четыре авангарда: советские кинопрактики 1920-х годов» посвящена анализу ключевых режиссеров-теоретиков этого десятилетия. Ее герои — Лев Кулешов, Сергей Эйзенштейн, Дзига Вертов и Эсфирь Шуб. Этих режиссеров принято рассматривать вместе из-за общего географического и исторического контекста, в котором они работали, а также — из-за сходства в методе. Для каждого из них ключевым инструментом работы оказывался монтаж. Однако столь всеобъемлющий подход отказывается принимать во внимание важную вещь: хотя советские режиссеры и ставили проблемы монтажа в центр своих теоретических рефлексий, его функции они понимали совершенно по-разному, и столь же радикально отличались друг от друга в ответах на более общие вопросы: что такое кино и как оно воздействует на зрителя.

«Словом, внутри отдельной традиции (советской), построенной на общем основании (монтажном), мы столкнемся с ощутимой разницей режиссерских методов — акцентируем расхождение там, где, на первый взгляд, царило согласие».

Кадр из фильма Льва Кулешова «По закону» (1926)

Лев Кулешов вошел в новый теоретический дискурс 1920-х годов как последовательный апологет монтажа, а точнее — американского монтажного стиля. Это монтаж коротких кадров, снятых крупным планом, где акцентированы только те детали внутрикадрового наполнения, которые играют роль в понимании конкретного нарративного события. Заокеанские коллеги Кулешова не писали текстов, поэтому именно ему — хотя он и ссылался поначалу на чужие практики — было суждено войти в историю кино в качестве ключевого теоретика нарративно-ориентированного монтажа. Однако более авторской заслугой Кулешова стало то, что диегетический мир фильма он не ставил в зависимость от мира предкамерного — и в этом усматривал креативную силу монтажа, который не просто восстанавливает в кино определенную последовательность событий, лишь подбирая самый удобный и выразительный ракурс для их демонстрации, но создает новые образы, внушая зрителю эффект достоверности от иллюзорного, по сути, пространства и времени. На это были направлены все его известные эксперименты: «новый человек», «географический эксперимент», знаменитый эффект Кулешова — вошедший во все учебники по кинематографической практике.

«В каждом случае режиссер демонстрировал, как монтаж создает то, чего нет — несуществующее в реальности пространство, тело, собранное из фрагментов, принадлежащих разным людям, отношения между смотрящим и рассматриваемым, рождающиеся только в монтажном стыке».

Кадр из фильма Сергея Эйзенштейна «Броненосец Потемкин» (1925)

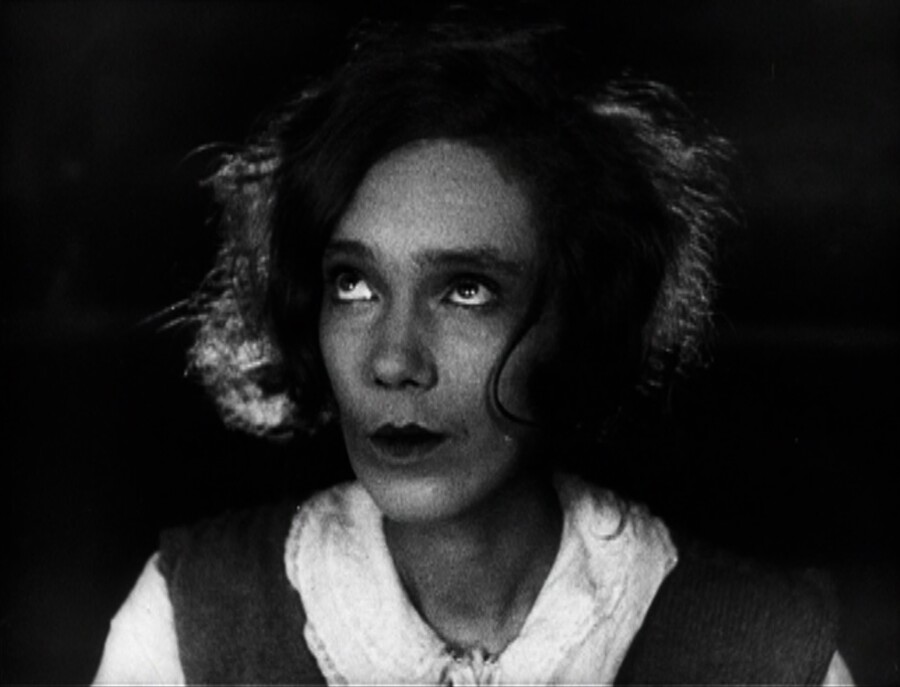

Сергей Эйзенштейн также рассматривал монтаж как средство для производства нового. Эту операцию он связывал с «рождением образов», которые никогда не даны в отдельных кадрах, но создаются в монтажном столкновении и обретают жизнь в умах и чувствах зрителей. За время работы он последовательно укреплялся в мысли, что основой для внушения любой идеи является аффективная расположенность аудитории. Для Эйзенштейна буйство форм не разбегается, а подчиняется заранее определенной цели: вызывают не просто абстрактный аффективный отклик, а просчитанную эмоцию — ровно ту, что необходима. Сила кино не в нарративной связности, не в увлекательной истории и не в достоверности актерского поведения, а в способности оказывать на зрителя такое воздействие, которое минует герменевтические операции — показывает себя в расчете не на рефлексивный, а на рефлекторный ответ. На шок, смех, вскрик, возбуждение, желание сжать кулаки. Именно так смонтирован, пожалуй, самый знаменитый эйзенштейновский эпизод — «потемкинская лестница».

«…аттракцион, растянутый на десяток минут, не столько помогающий понять происходящее, сколько возбуждающий зрителя крупными планами солдатских ног, распахнутых в ужасе женских глаз, заплаканных детских личиков и встрепенувшихся каменных львов».

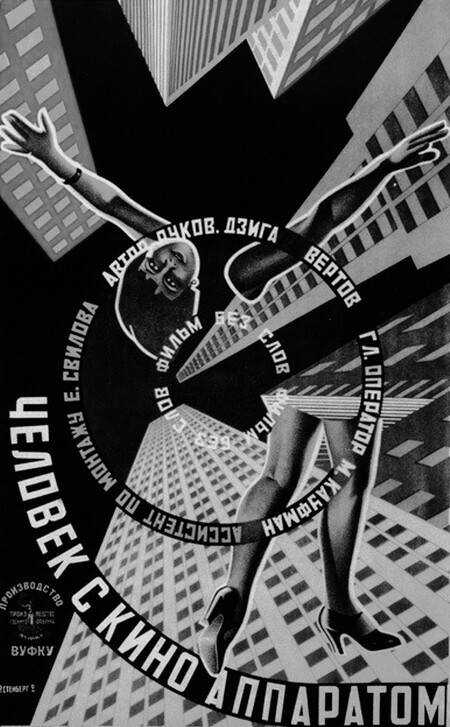

Кадр из фильма Дзиги Вертова «Человек с киноаппаратом» (1929)

Манифесты и практики Дзиги Вертова оказались печально недопонятыми одновременно и его современниками, и его потомками. Несмотря на общность монтажного метода, все привычные для советской кинотеории тезисы в его интерпретации сильно отклонялись от общего курса. В том числе, и монтаж оказывался не художественным средством для создания иллюзий или воздействующих на зрителя образов, а составляющей киноглаза — аппарата, способного увидеть мир недоступным человеку способом. Киноглаз — ключевой концепт теории Вертова — мыслится им как автономная перцептивная сущность, неподконтрольный человеку аппарат, который видит (а позднее и слышит) сам и по-своему — и этот тезис не является ни метафорой, ни метонимией. С помощью монтажа киноглаз не просто репродуцирует отношения между чувственными явлениями, расположенными перед камерой, — он прерывает один поток движения и запускает другой, устанавливая новые взаимодействия между чувственными фактами, разнесенными в пространстве и времени. Монтаж, таким образом, есть не только связывание, но и — сгиб, прерывание.

«Смысл… в том, чтобы перераспределять чувственные данные, придавать текучесть и нестабильность их отношениям. Монтаж помогает Вертову мыслить кино как стихию, рассеянную по миру, но все равно удерживающую горизонт потенциальных отношений».

Кадр из фильма Сергея Эйзенштейна «Броненосец Потемкин» (1925)

В теории Эсфирь Шуб была сторонницей «кинематографа фактов», находясь в тесной связи с аналогичными исканиями ЛЕФа в области литературы. Агитируя документалистов постоянно пополнять архив съемок настоящего времени, Шуб желала видеть эти кадры нейтральными и простыми. Эта простота требовалась ей как раз потому, что невинность так устроенных кадров позволила бы «будущему» перемонтировать прошлое так, как ему удобно. Ровно это и сделала сама Шуб в «Падении династии Романовых» (1927) — своей первой режиссерской работе, реконтекстуализирующей хроникальные кадры, отснятые в императорской России. Идея о том, что с помощью монтажа образы можно не соединять, а разъединять, диссоциировать, взламывая раз определенное им значение — может приводить к противоположным результатам в зависимости от того, насколько обнажен в фильме такой диалектический монтаж и какое обращение к зрителю предполагает. Для последнего он может оставаться невидимым, и тогда всего лишь внушает зрителю новый идеологический нарратив. Но может, напротив, действовать открыто, обнажая перед ним процесс своего анализа.

«Благодаря Шуб советский авангард все-таки подготовил почту для рождения такого типа зрителя, которого не знало ранее кино — он критикует и рефлексирует, сопротивляясь, тем самым, видимому».

Подробнее о книге можно прочитать на сайте издательства по ссылке