Вторжение в личное в работах киноэкспрессионистов

Концепция

«Последний человек» (1924, реж. Фридрих Вильгельм Мурнау)

Появление камеры заметно расширило возможности человека: она стала «вспомогательным органом» [Фрейд, 1930], протезом, расширившим границы нашего восприятия и дополнив сенсорные и психические функции. И если статичная камера заменила человеку зрение и память, то кинематограф в дополнение к расширенной движением библиотеке воспоминаний стал для человека даже не протезом, а костылем эмпатии: благодаря монтажу тактильная визуализация физического и душевного состояния стала наиболее доступной и понятной.

Большее внимание эмоциональному состоянию героев в своих картинах стали уделять режиссеры-киноэкспрессионисты. Движение, зародившееся как ответная реакция на ужасы Первой мировой войны, новаторски фокусировалось не на демонстрации истории, а на отражении субъективного взгляда — героя, режиссера, художника — на события фильма. Подобный фокус на чувственном восприятии и интерпретации происходящего повлек за собой череду экспериментов — попыток вывести чувства героев на «холст». Как итог фильмы европейских режиссеров с конца 1910-х по 1930-е имеют особый сюрреалистический оттенок, благодаря которому зритель свободно переносит эмоции героев кинокартин и будто сам переносится к ним.

«Падение дома Ашеров» (1928, реж. Жан Эпштейн)

Несмотря на то, что экспрессионизм как движение сформировался в Германии, фокус на переживаниях человека можно проследить и в работах режиссеров других европейских стран. Французский авангард 1920-х годов отличается выразительным чувственным символизмом: менее насыщенные активным действием или пестротой продуманных декораций, чем работы немецких режиссеров, эти кинокартины делают упор на чувственный монтаж и особый визуальный язык для погружения зрителя во внутренний мир героя.

Работы киноэкспрессионистов нередко переносят зрителя в выдуманный режиссерами мир, делая их не просто наблюдателями, но и невольными соучастниками действия. Положение и движение камеры, монтажные техники, имитирующие тактильный и психосенсорный опыт — все это заставляет зрителя напрямую переживать все вместе с персонажами или ощущать все их чувства «на собственной шкуре». В отличие от прежнего формата «потребления» фильмов, новые «чувственные» кинокартины не дают наблюдающему просто получить историю в «движении»: чувства героев становятся не просто одним из повествовательных приемов, но и сюжетным фокусом произведения.

В данном визуальном исследовании я хочу рассмотреть фильмы европейских режиссеров 1920-1930-х годов и выявить приемы, которыми они стремились визуализировать эмоциональное состояние человека на экране, опираясь на метафоры, чувственный и тактильный опыт, и тем самым «внедрить» зрителя в свои картины.

Рубрикатор

1. Концепция 2. Рубрикатор 3. Визуализация личного — «Тактильный» монтаж — Сны, фантазии, кошмары 4. Освещение - Контраст - Театр теней 5. Вторжение в пространство — Подглядывание — Приближение к камере 6. Заключение 7. Библиография 8. Источники изображений

Визуализация личного

«Тактильный» монтаж

«Последний человек» (1924, реж. Фридрих Мурнау)

Один из наиболее распространенных приемов — это визуализация «взгляда» героя на мир, причем как с точки зрения телесных ощущений, так и мировосприятия в целом. Находясь в «теле» героя, наблюдая происходящее вокруг его «глазами» и разделяя все его чувства, зритель по-настоящему сливается с персонажем фильма. Взгляд рассеянно блуждающий по лицам прохожих, кружащаяся от выпитого алкоголя комната, расплывающиеся по странице буквы — все это доносит состояние героя через переживаемый опыт.

«Приглашение к путешествию» (1927, реж. Жермен Дюлак)

«Последний человек» (1924, реж. Фридрих Мурнау)

«Последний человек» (1924, реж. Фридрих Мурнау)

«Последний человек» (1924, реж. Фридрих Мурнау)

Кроме физического опыта, используется так же опыт психологический: упор делается на субъективное восприятие какого-то аспекта, которое напрямую не связано с телом персонажа, а больше является метафорой его некоего чувства или мысли.

«Улыбающаяся мадам Бёде» (1923, реж. Жермен Дюлак)

«Последний человек» (1924, реж. Фридрих Мурнау)

«Бесчеловечная» (1924, реж. Марсель Л’Эрбье)

Быстро сменяемые кадры могут отразить хаотичность мыслей героя, его растерянность. Камера заставляет зрителя повторить движение чужого взгляда: цепляться, как и герой, за движение на периферии или судорожно осматриваться в нервном порыве.

«Бесчеловечная» (1924, реж. Марсель Л’Эрбье)

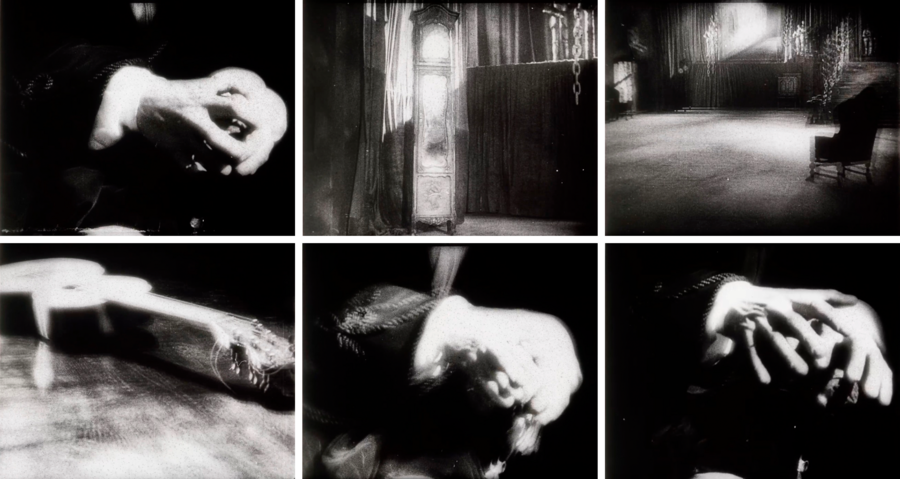

«Падение дома Ашеров» (1928, реж. Жан Эпштейн

Сны, фантазии, кошмары

«Тени: Ночная галлюцинация» (1923, реж. Артур Робинсон)

Эстетика сна и его ощущение создается в экспрессионистких фильмах даже без прямого использования как образа. Множество монтажных техник по своей сути схожи с фантазиями: ирреальность и метафоричность, которую они создают в картине, трансформируют и даже частично «перекрывают» реальность фильма [Epstein, 1955].

Благодаря этому сны позволяют выгодно раскрыть переживания героя, сохраняя при этом единство опыта между наблюдаемым и наблюдающим.

«Руки Орлака» (1924, реж. Роберт Вине)

«Последний человек» (1924, реж. Фридрих Мурнау)

Нередко фантазии помещаются поверх самого героя или объекта, владеющего его вниманием в моменте.

Разные способы наложения сигнализируют о том, как герой переживает свои грезы: идея, «вкладываемая» в голову героя, является всего лишь навязчивой мыслью; «оживленные» же образы подчеркивают остроту душевного расстройства персонажа — он настолько нервничает, что больше не в состоянии контролировать собственные фантазии.

«Последний человек» (1924, реж. Фридрих Мурнау)

«Раковина и священник» (1928, реж. Жермен Дюлак)

«Бесчеловечная» (1924, реж. Марсель Л’Эрбье)

«Руки Орлака» (1924, реж. Роберт Вине)

Схожим перекрытием одного кадра другим, но без четкого визуального и смыслового образа, можно показать отрешенность героя, его внутренний хаос. Такой прием совмещает тактильность — головокружение и бесконтрольный поток мыслей — и символичность фантазии.

«Верное сердце» (1923, реж. Жан Эпштейн)

«Бесчеловечная» (1924, реж. Марсель Л’Эрбье)

Освещение

Контраст

«Улыбающаяся мадам Бёде» (1923, реж. Жермен Дюлак)

«Руки Орлака» (1924, реж. Роберт Вине)

«Верное сердце» (1923, реж. Жан Эпштейн)

Контрастное освещение используется для достижения сразу нескольких эффектов: с одной стороны, это простой способ усилить напряжение в сцене и показать важность и переживаний «освещенного» персонажа; с другой стороны — выделив героя с помощью света, «вырезав» его из мрака сцены, режиссер способен сфокусировать внимание зрителя на внутреннем конфликте персонажа [Эйзеншиц, 2002].

Театр теней

«Тени: Ночная галлюцинация» (1923, реж. Артур Робинсон)

Несмотря на то, что игру теней косвенно можно отнести к предыдущему разделу, частое неординарное их использование в картинах киноэкспрессионистов и как итог трансформация тени в самостоятельного, сюрреалистичного персонажа картины, выделяет использование теней из ряда других монтажных приемов.

Тени приобретают более символический оттенок, становясь отражением потаенных желаний, мечт, страхов и грехов своих «хозяев».

«Тени: Ночная галлюцинация» (1923, реж. Артур Робинсон)

«Страсти Жанны д’Арк» (1928, реж. Карл Дрейер)

Вторжение в пространство

Подгрядывание

«Последний человек» (1924, реж. Фридрих Мурнау)

«Верное сердце» (1923, реж. Жан Эпштейн)

Иногда положение камеры и контекст происходящего на экране создают впечатление «подглядывания»: зритель невольно наблюдает за героями, когдта те открыто переживают свои эмоции, будучи — по их мнению — сокрытыми от чужих глаз. В таком контексте чувства человека на экране ощущаются более остро и искренне.

«Улыбающаяся мадам Бёде» (1923, реж. Жермен Дюлак)

«Руки Орлака» (1924, реж. Роберт Вине)

«Верное сердце» (1923, реж. Жан Эпштейн)

Приближение к камере

«Страсти Жанны д’Арк» (1928, реж. Карл Дрейер)

Нахождение персонажа в непосредственной близи к камере вынуждает зрителя сфокусироваться на чужих эмоциях. Излишняя, «наигранная» экспрессия резко пропадает, уступая место практически незаметным, но частым мимическим изменениям: всего за несколько секунд на лицах героев сменяется целый калейдоскоп эмоций.

Невозможность отвести взгляд оставляет смотрящего наедине как с чувствами человека на экране, так и со своими собственными.

«Верное сердце» (1923, реж. Жан Эпштейн)

«Приглашение к путешествию» (1927, реж. Жермен Дюлак)

«Приглашение к путешествию» (1927, реж. Жермен Дюлак)

Заключение

Эксперименты режиссеров-экспрессионистов с возможностями камеры как связующего звена между зрителем и героем, а также его внутренним миром, привели к созданию особого визуального языка, чье влияние распростерлось далеко за пределы жанра. Несмотря на общий фокус на передаче эмоционального состояния персонажей, разные подходы — символический и тактильный — оставляют разное впечатление.

Режиссеры-символисты в своих работах делают большой упор на визуальные знаки и образность: внутренний мир героя раскрывается через визуализацию его сомнений, страхов и внутренних желаний. Зритель буквально проникает в сознание другого человека, но все еще наблюдает за ним со стороны, осознанно расшифровывая образы из чужого подсознания.

«Верное сердце» (1923, реж. Жан Эпштейн)

«Раковина и священник» (1928, реж. Жермен Дюлак)

«Тактильный» подход по-настоящему позволяет добиться погружения зрителя, используя монтаж для симуляции психологического и, как следствие, физического опыта героя: подвижная камера и быстросменяемые «судорожные» кадры добавляют динамику движениям героя и его взгляду, а монтаж дополнительно подчеркивает эмоциональное состояние.

Однако несмотря на видимую выигрышность тактильной экспрессии, она не позволяет наблюдающему полностью «погрузиться» в героя: понимание персонажа остается на базовом, «физическом» уровне, не заходя в область личного.

«Верное сердце» (1923, реж. Жан Эпштейн)

«Менильмонтан» (1926, реж. Дмитрий Кирсанов)

Режиссеры-киноэкспрессионисты создали набор визуальных инструментов, использующий особенности камеры и монтажа для раскрытия внутреннего мира героев своих фильмов. Благодаря визуальным и техническим экспериментам, кинокартины переходят от простого «фиксирования» мира к созданию совершенно нового взаимодействия с искусством: чувственное — на уровне как психики, так и физиологии — включение зрителя в изображаемое, создание новой реальности [Мехоношин, 2012].

Фрейд З. Неудобства культуры. — Азбука-классика изд. — М.: Азбука, 2013. — 192 с.

Эйзшениц Б. Немецкое кино. 1895–1933. // Киноведческие записки. — 2002. — № 58 URL: https://www.kinozapiski.ru/ru/article/sendvalues/246/ (дата обращения: 06.11.2025)

Epstein J. Esprit de Cinéma. — Geneve — Paris, Editions Jeheber, 1955., 1955. — 217 s.

Склярова Я. А. Традиции немецкого киноэкспрессионизма в американских фильмах нуар 1940–1950 гг // АРТИКУЛЬТ. — 2015. — № 18. — С. 62-65.

Мехоношин В. Ю. Генезис киноавангарда XX века / В. Ю. Мехоношин // Вестник Вятского государственного гуманитарного университета № 4 (4).-2012. с. 143-148

Mormina M. THE DREAM SCREEN: AN ARTISTIC ANALYSIS OF THE REPRESENTATION OF DREAMS IN CINEMA: M. A. Thesis, Istambul, 2016. — 97 p.

«Бесчеловечная» (1924, реж. Марсель Л’Эрбье)

«Последний человек» (1924, реж. Фридрих Мурнау)

«Руки Орлака» (1924, реж. Роберт Вине)

«Тени: Ночная галлюцинация» (1923, реж. Артур Робинсон)

«Страсти Жанны д’Арк» (1928, реж. Карл Дрейер)

«Улыбающаяся мадам Бёде» (1923, реж. Жермен Дюлак)

«Приглашение к путешествию» (1927, реж. Жермен Дюлак)

«Раковина и священник» (1928, реж. Жермен Дюлак)

«Верное сердце» (1923, реж. Жан Эпштейн)

«Падение дома Ашеров» (1928, реж. Жан Эпштейн

«Менильмонтан» (1926, реж. Дмитрий Кирсанов)