Дзига Вертов. Парадокс документального подхода

«Острота восприятия материала и факта; острота зрения и остроумие в сочетании увиденного; внедрение в действительность и в жизнь; и еще многое, многое внес документальный фильм в стиль советской кинематографии», — С. Эйзенштейн

Ранние 1920-е годы стали одним из самых революционных периодов в истории мирового кино. После Октябрьской революции 1917 года новая власть стремилась перестроить культуру, искусство и способы массовой коммуникации. Страна переживала масштабные трансформации: индустриализацию, переосмысление роли масс, формирование новой идеологии и поиск художественных форм, способных выразить дух эпохи. Кино в этой ситуации оказалось идеальным инструментом — доступным, современным и способным влиять на массовое сознание.

Советская власть объявила кино «важнейшим из искусств», и в результате государство стало активно развивать киностудии, хроникальные подразделения и кино-журналы. Именно в этот период в кинематографе рождаются новые идеи, а молодые художники пытаются найти язык, который будет отличаться от дореволюционной эстетики. Начинается экспериментальный поиск: режиссёры исследуют монтаж, ритм, структуру кадра и способы фиксации реальности.

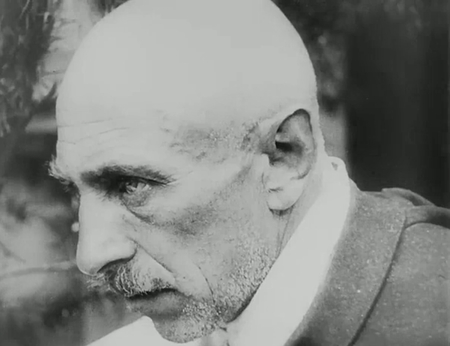

В этот период появляется Давид Кауфман, будущий Дзига Вертов. Он начинает работать в московском Кино-комитете, занимается монтажом хроники, наблюдает за рождением нового государства и понимает, что кино может стать инструментом не только фиксации фактов, но и преобразования реальности. Вертов оказывается в историческом моменте, когда общество требует новых форм выражения, а политическая система поощряет создание массового визуального языка будущего.

20-е годы становились лабораторией авангарда. В живописи — конструктивизм, в поэзии — футуризм, а в кино — революция монтажа, которой занимались Эйзенштейн, Пудовкин и Кулешов. Но среди них Вертов выделялся наиболее радикальной идеей: отказаться от актёров, сюжета и инсценировки. Он оказался в эпохе, когда документальность ценилась как правда новой жизни, а монтаж воспринимался как метод создания нового типа мышления. Его фильмы не просто отражали эпоху — они воплощали её стремление к новому человеку, новому обществу и новому взгляду.

Дзига Вертов вошёл в историю кинематографа как создатель уникального парадокса: яростно отвергая традиционную художественность, он, тем не менее, создал один из самых выразительных и влиятельных языков мирового авангарда. Его кинематограф балансирует на грани двух полюсов: с одной стороны это идеал «объективной» съёмки, «ловли жизни врасплох», а с другой — сложнейшие субъективные конструкции. Данное визуальное исследование фокусируется на механике этого превращения, поэтому цель этого визуального исследования — показать, как Вертов превращает документальное изображение в художественное с помощью методов: увеличения, стоп-кадра, замедления и ускорения, длинного плана, игры со временем, монтажной рифмы и системного монтажа.

Фильм «Киноглаз» 1924

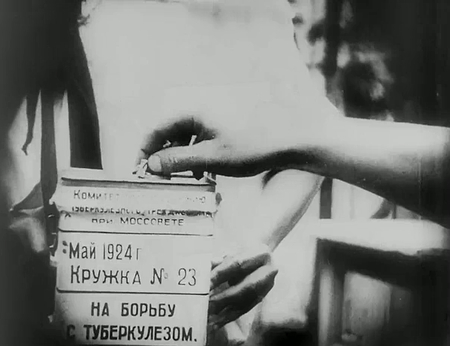

Эти шесть кадров демонстрируют монтажную рифму, встроенную в документальное повествование: через сопоставление пожертвования на лечение туберкулеза и последующего жеста курения возникает ироничный смысловой конфликт. Такая сцена показывает, что Вертов не просто фиксировал реальность, но активно формировал её восприятие монтажом, превращая документальный материал в выразительное, осмысленно сконструированное кино.

«Киноглаз» (1924, реж. Дзига Вертов)

«Киноглаз» (1924, реж. Дзига Вертов)

«Киноглаз» (1924, реж. Дзига Вертов)

Тот же метод проявляется в перекликающихся кадрах: пробудившийся ребёнок и навсегда уснувший человек. Эта монтажная рифма, построенная на контрасте, заставляет нас задуматься о жизни и смерти.

Стоит отметить и роль глаз в данном повествовании. Крупный план глаза пробудившегося мальчика и акцент на взгляд ребенка на похоронах создают визуальный «мост» между началом жизни и трагедией смерти. Монтажная рифма связывает начало и конец жизненного цикла, но через эмоцию и опыт детей, а не напрямую через саму смерть.

«Киноглаз» (1924, реж. Дзига Вертов)

«Киноглаз» (1924, реж. Дзига Вертов)

«Киноглаз» (1924, реж. Дзига Вертов)

«Киноглаз» (1924, реж. Дзига Вертов)

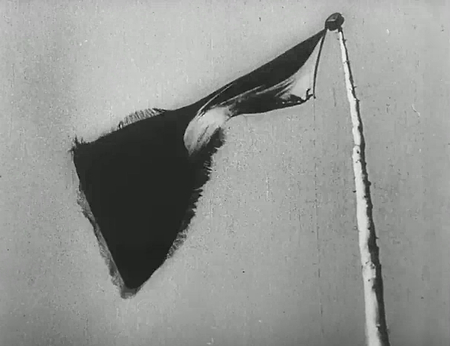

Камера режиссера становится проводником для зрителя. Через монтажные склейки она показывает, на что обращают внимание герои, задаёт эмоциональный тон сцены. Мы словно оказываемся внутри лагеря, вместе с детьми следим за поднятием флага и щуримся от солнечных лучей.

«Киноглаз» (1924, реж. Дзига Вертов)

«Киноглаз» (1924, реж. Дзига Вертов)

Игра с монтажом. Дзига Вертов использует приём, который имитирует моргание человеческого глаза. Это создаёт эффект субъективного зрения камеры, словно камера сама «смотрит глазами», что усиливает ощущение живого наблюдения.

«Киноглаз» (1924, реж. Дзига Вертов)

Техника длинного плана метафорически визуализирует дилемму жизненного пути: стремительное движение вперёд или статичная роль наблюдателя со стороны. Длинный план у Вертова становится эстетическим ресурсом.

«Киноглаз» (1924, реж. Дзига Вертов)

Реверсивная композиция меняет вид кино, из документального делает игровое. Этот метод демонстрирует парадокс документализма: камера фиксирует факт, но монтажная обработка может полностью изменить его смысл.

«Киноглаз» (1924, реж. Дзига Вертов)

Самый знаменитый пример — «воскрешение быка»: забитое животное «оживает», благодаря обратному движению кадра встает и возвращается обратно в стадо.

«Киноглаз» (1924, реж. Дзига Вертов)

«Киноглаз» (1924, реж. Дзига Вертов)

«Киноглаз» (1924, реж. Дзига Вертов)

Фильм «Энтузиазм: Симфония Донбасса» 1931

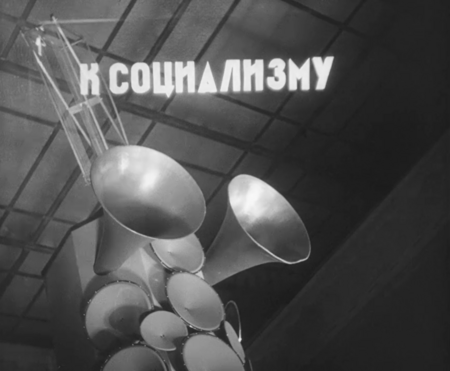

Монтажная рифма фиксирует перелом эпох: раньше центр жизни — церковь и ожидание чуда, теперь — завод, где чудо создается человеческими руками и машиной.

«Энтузиазм: Симфония Донбасса» (1931, реж. Дзига Вертов)

«Энтузиазм: Симфония Донбасса» (1931, реж. Дзига Вертов)

«Энтузиазм: Симфония Донбасса» (1931, реж. Дзига Вертов)

«Энтузиазм: Симфония Донбасса» (1931, реж. Дзига Вертов)

«Энтузиазм: Симфония Донбасса» (1931, реж. Дзига Вертов)

«Энтузиазм: Симфония Донбасса» (1931, реж. Дзига Вертов)

«Энтузиазм: Симфония Донбасса» (1931, реж. Дзига Вертов)

«Энтузиазм: Симфония Донбасса» (1931, реж. Дзига Вертов)

«Энтузиазм: Симфония Донбасса» (1931, реж. Дзига Вертов)

«Энтузиазм: Симфония Донбасса» (1931, реж. Дзига Вертов)

«Энтузиазм: Симфония Донбасса» (1931, реж. Дзига Вертов)

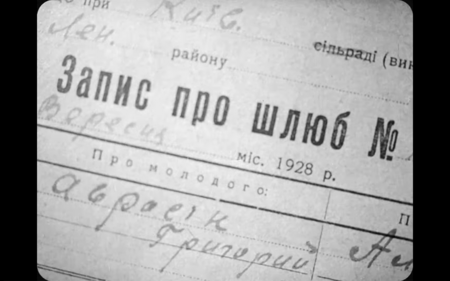

Фильм «Человек с киноаппаратом» 1929

Несмотря на отрицание Вертовым классической драматургии, структура фильма демонстрирует очевидное соответствие ее законам: экспозиция, кульминация, финал.

Утро города, который спит.

«Человек с киноаппаратом» (1929, реж. Дзига Вертов)

«Человек с киноаппаратом» (1929, реж. Дзига Вертов)

«Человек с киноаппаратом» (1929, реж. Дзига Вертов)

«Человек с киноаппаратом» (1929, реж. Дзига Вертов)

Как только оператор начинает работать, пространство вокруг оживает: люди, город, всё начинает пробуждаться.

«Человек с киноаппаратом» (1929, реж. Дзига Вертов)

«Человек с киноаппаратом» (1929, реж. Дзига Вертов)

Монтажная рифма показывает пробуждение труда.

«Человек с киноаппаратом» (1929, реж. Дзига Вертов)

Монтаж превращает город и его жителей в единый организм, движущийся в общем ритме.

«Человек с киноаппаратом» (1929, реж. Дзига Вертов)

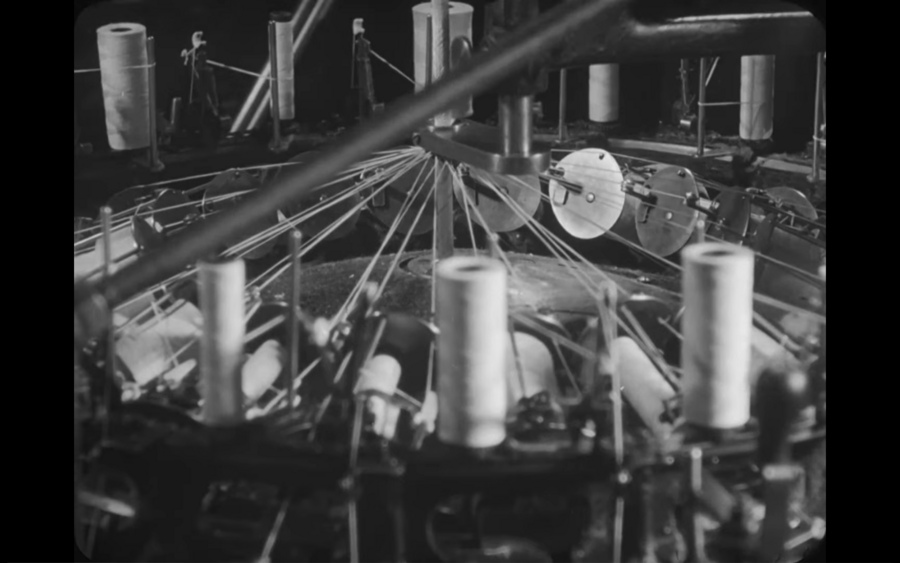

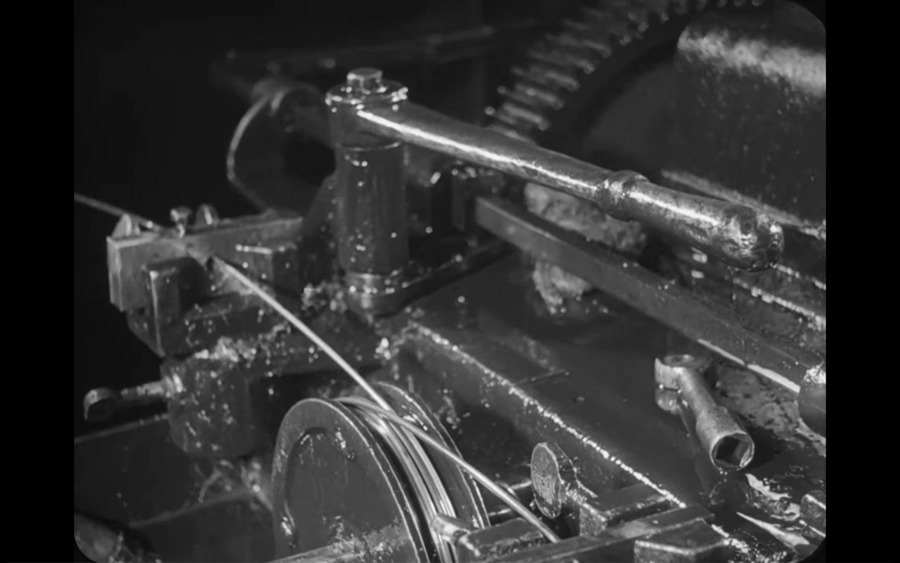

Внедряет нас в детали.

«Человек с киноаппаратом» (1929, реж. Дзига Вертов)

«Человек с киноаппаратом» (1929, реж. Дзига Вертов)

«Человек с киноаппаратом» (1929, реж. Дзига Вертов)

«Человек с киноаппаратом» (1929, реж. Дзига Вертов)

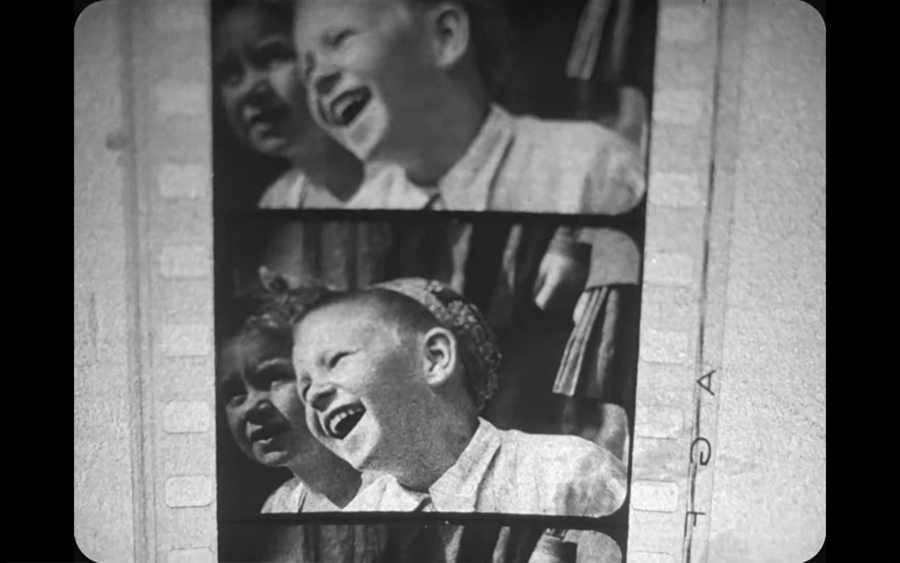

Стоп-кадр у Вертова разрушает поток, чтобы увидеть структуру движения. Остановка используется как инструмент демонтажа реальности: камера буквально «задерживает» движение, выделяет мгновение из потока, фиксирует его как отдельный образ.

«Человек с киноаппаратом» (1929, реж. Дзига Вертов)

«Человек с киноаппаратом» (1929, реж. Дзига Вертов)

«Человек с киноаппаратом» (1929, реж. Дзига Вертов)

«Человек с киноаппаратом» (1929, реж. Дзига Вертов)

Город пульсирует жизнью: движение, контрасты, мелькающие человеческие ситуации — здесь судьбы проходят мимо друг друга, пересекаются, сталкиваются ритмы, просыпаются и затухают мгновения. Вертов показывает его как живой организм, где каждый жест, шум, взгляд становится частью большого механизма, слаженного и хаотичного одновременно.

«Человек с киноаппаратом» (1929, реж. Дзига Вертов)

«Человек с киноаппаратом» (1929, реж. Дзига Вертов)

«Человек с киноаппаратом» (1929, реж. Дзига Вертов)

«Человек с киноаппаратом» (1929, реж. Дзига Вертов)

«Человек с киноаппаратом» (1929, реж. Дзига Вертов)

«Человек с киноаппаратом» (1929, реж. Дзига Вертов)

«Человек с киноаппаратом» (1929, реж. Дзига Вертов)

То уменьшая, то увеличивая оператора до нереальных масштабов, Вертов показывает, что оператор одновременно «внутри» города и «над» ним. Он то растворяется в потоке жизни, становясь одним из многих, то превращается в гиганта — метафору всевидящего киноаппарата, способного охватить взглядом весь мир.

«Человек с киноаппаратом» (1929, реж. Дзига Вертов)

«Человек с киноаппаратом» (1929, реж. Дзига Вертов)

«Человек с киноаппаратом» (1929, реж. Дзига Вертов)

Игра с реверсом.

«Человек с киноаппаратом» (1929, реж. Дзига Вертов)

«Человек с киноаппаратом» (1929, реж. Дзига Вертов)

Заключение

Анализ трех ключевых фильмов Дзиги Вертова — «Киноглаз», «Энтузиазм: Симфония Донбасса» и «Человек с киноаппаратом» — демонстрирует, что режиссер не только фиксировал реальность, но и последовательно создавал новый язык документального кино, основанный на активной художественной переработке материала. Методы, которые изначально возникли как инструменты фиксации фактов, оказались средствами выявления ритмов, структур и скрытых связей внутри самой действительности.

Использование увеличения, замедления, ускорения, стоп-кадра и реверсом делает кинематограф Вертова не просто наблюдательным, но аналитическим: камера превращается в инструмент исследования мира. Эти визуальные приемы не маскируют реальность, а, напротив, они обнажают ее устройство, делая видимым то, что ускользает от человеческого взгляда. Так, «воскрешение быка» или сверхбыстрые ритмы индустриального Донбасса показывают, что монтаж способен создавать смысл там, где обычный взгляд видит лишь хаос.

Парадокс документального подхода Вертова заключается в том, что стремление к «чистому факту» неизбежно рождает искусство. Чем настойчивее режиссер пытается освободить кино от инсценировки, тем сильнее оно насыщается художественными структурами. Вертов демонстрирует, что документальность не противоположна художественности — она сама становится ее источником, если реальность подвергается внимательному монтажному исследованию.

Вертов доказал, что документальное кино может быть одновременно фактом и искусством. И в этом — главный парадокс и главная ценность его метода.

Вертов Д. Статьи, дневники, замыслы // Tehne. (https://tehne.com/library/dziga-vertov-stati-dnevniki-zamysly-moskva-1966 (дата обращения: 20.11.2025).

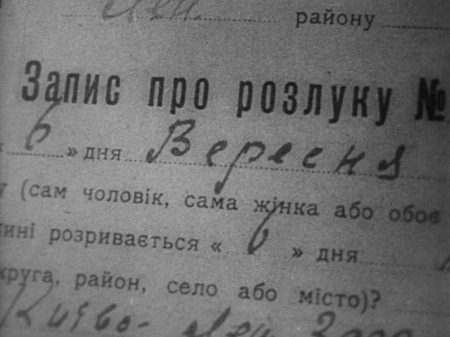

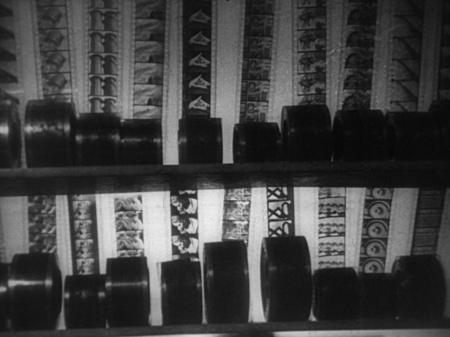

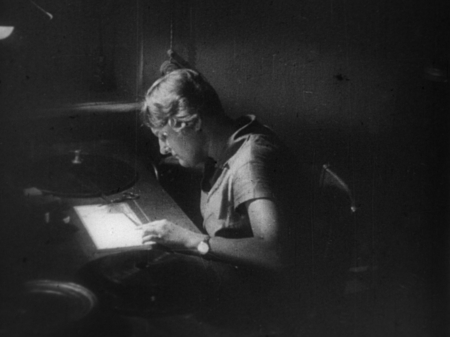

«Киноглаз» (1924, реж. Дзига Вертов)

«Человек с киноаппаратом» (1929, реж. Дзига Вертов)

«Энтузиазм: Симфония Донбасса» (1931, реж. Дзига Вертов)